【文章编号】1002-1329 (2020)02-0095-08

【中图分类号】TU984.12;R197.1

朱 琳(1989-),女,硕士,广东省城乡规划设计研究院深圳分院规划师。

精彩导读

中国医疗事业自1994年体制改革以来实现了跨越式发展,然而2005年国务院发展研究中心与世界卫生组织合作的研究报告《中国医疗卫生体制改革》明提出,过度追求规模、效益以及市场化导致了医疗资源过度集中、基础医疗发展缓慢,不仅造成浪费,而且加重社会不平等,因此必须合理进行医疗卫生规划,优化资源配置,控制医院规模,加强基础医疗设施建设[3]。2005年开始新医改,重点加强基础医疗卫生建设,明确政府承担的责任,完善社区医疗卫生服务,将过去“市——区——街道”三级医疗服务体系简化为“城市——社区”二级体系,使医疗资源均衡分布[4]。在《卫生事业发展“十二五”规划》(国发〔2012〕57号)、《“十三五”卫生与健康规划》(国发〔2016〕77号)中均明确表示未来城市医疗卫生服务体系将以社区医疗卫生为基础,要求加强社区医疗卫生建设,建立分工明确、协同合作的城市医疗卫生服务体系。近年来,社区医疗卫生服务点覆盖率快速提高,很多城市已经基本实现全覆盖,这符合其承担基本医疗服务职能特点[5]。但受城市中原有医疗资源分布不均及现行社区医疗卫生站点建设方式的影响,区、街道、甚至是社区间的社区医疗卫生服务水平依然存在差距[6-9]。

研究以深圳市为对象。作为一个新兴城市,其经济发展之快有目共睹,然而在城市基础设施建设方面却呈现发展滞后的现象,尤其在医疗卫生建设方面还有巨大的发展空间,如深圳市“十二五”规划中提出2015年达到每千人3.9张病床和3.0位执业医生的目标,“十三五”规划中提出2020年达到每千常住人口床位数4.3张和执业医生数达到2.8名。而这一数据只是国内先进城市10年前的水平。然而,在新医改的指导方针下,深圳市的医疗卫生建设获得新的发展契机,那就是加快基础医疗卫生建设,多层次协同发展,通过医疗资源高效分配提升深圳医疗卫生服务整体水平。本文将对深圳市社区健康服务中心(下文简称社康中心)总体建设分布及具体的配置、服务情况等3个方面进行均衡性分析,通过文献研究、问卷调查、实地观察和访谈等方法探究其优缺点,希望通过提出相应的建议推动其更合理地发展。

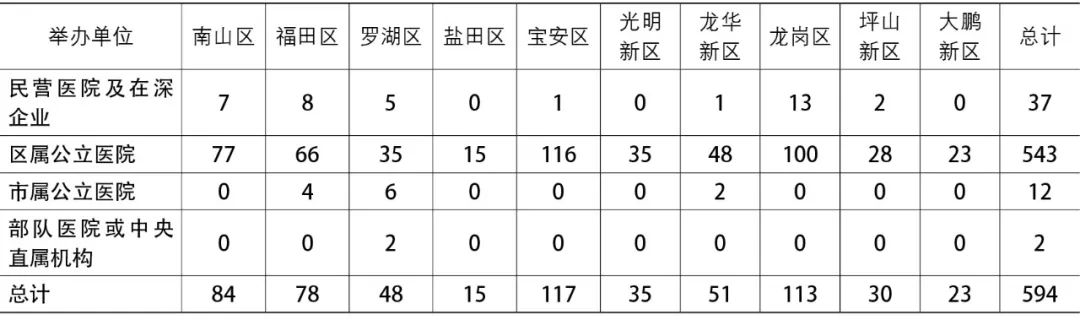

▲ 图1 各区常住人口数量与社康中心数量占全市比例对比

Fig.1 Comparison between percentages of permanent residential population and community health service centers quantity of each district in the whole city

资料来源:深圳市2013年统计年鉴。

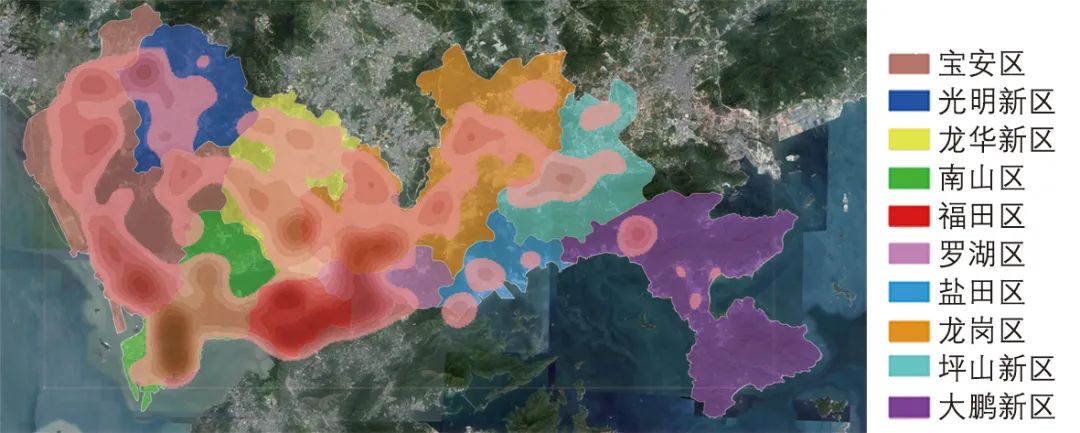

▲ 图2 深圳市地区健康服务中心分布

Fig.2 Distribution of community health service centers in Shenzhen

▲ 图3 深圳市社康中心分布核密度分析

▲ 图4 深圳市社康中心服务范围分析

Fig.4 Service scope of community health service centers in Shenzhen

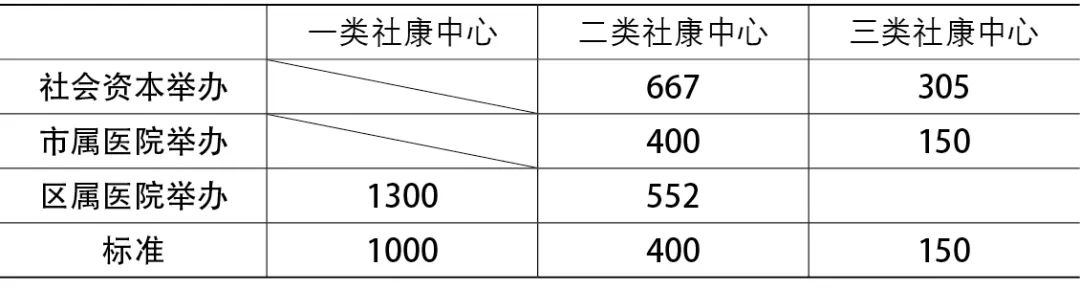

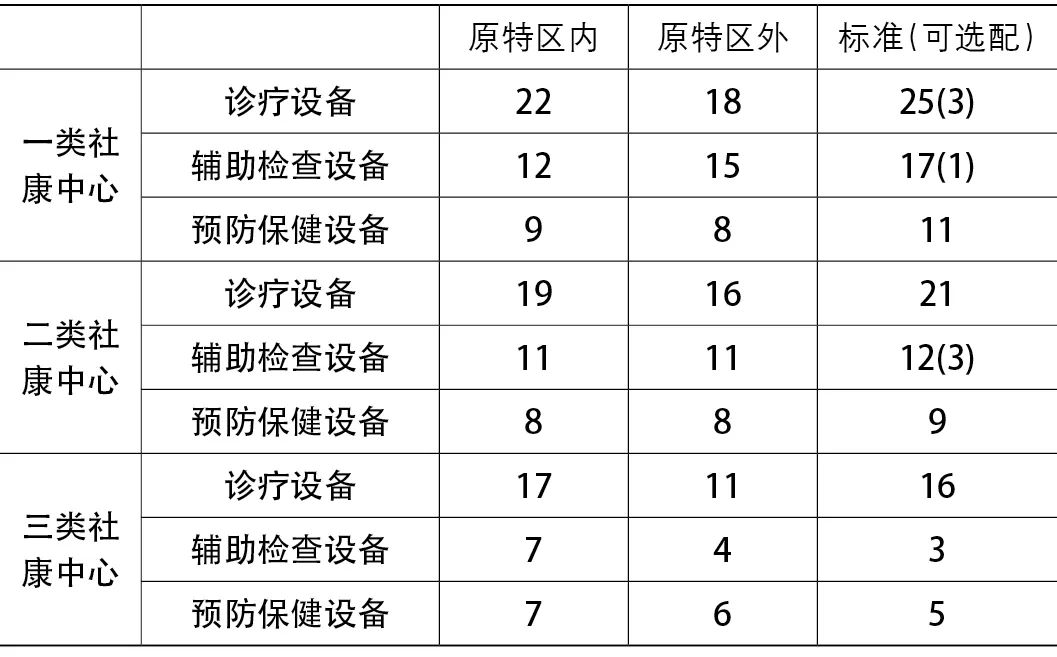

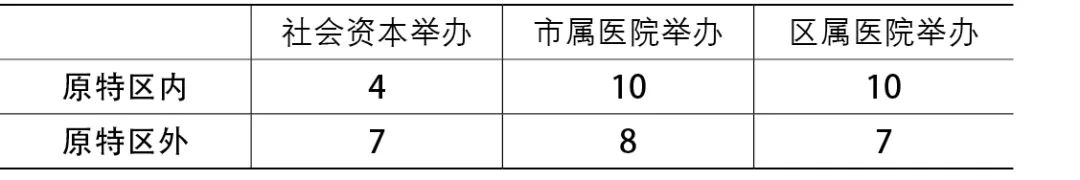

社康中心选址是由政府卫生行政部门在《深圳市医疗机构选址指导意见》的指导下决定的,由各举办单位组织建设。举办单位的不同会导致业务用房的租金来源差异,调查中7家社会资本举办社康中心表示其用房租金都由单位支付,而其他社康中心则有政府的专项补助。调查发现,同类社康中心社会资本举办的用房平均面积最大,这是由于社会资本举办的社康中心会设置在医院中以节约资金,导致其平均面积大于同类。而公立医院中区属医院举办的社康中心用房面积较大(表2)。

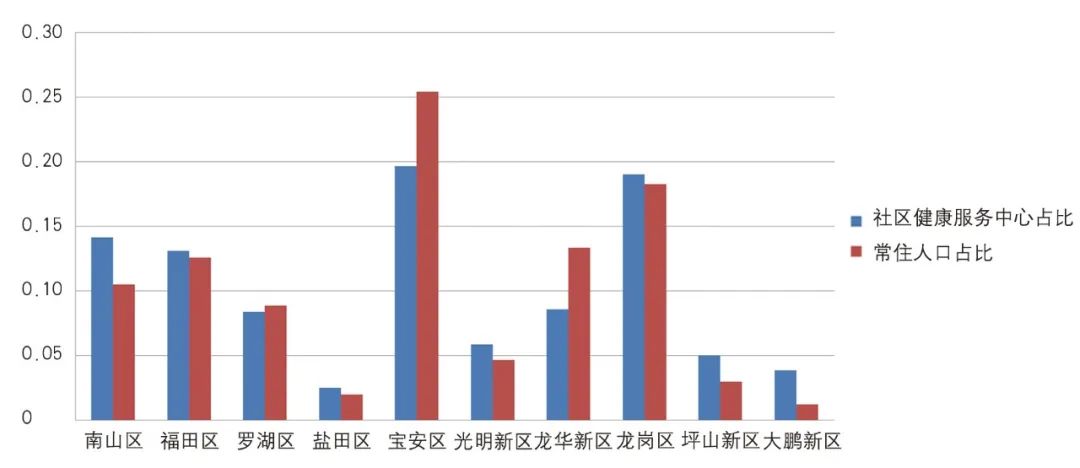

▲ 表2 不同举办单位的三类社康中心业务用房面积情况| 单位:m2

Tab.2 Statistics of housing area of 3 types of community health service centers by different organizers(unit:m2)

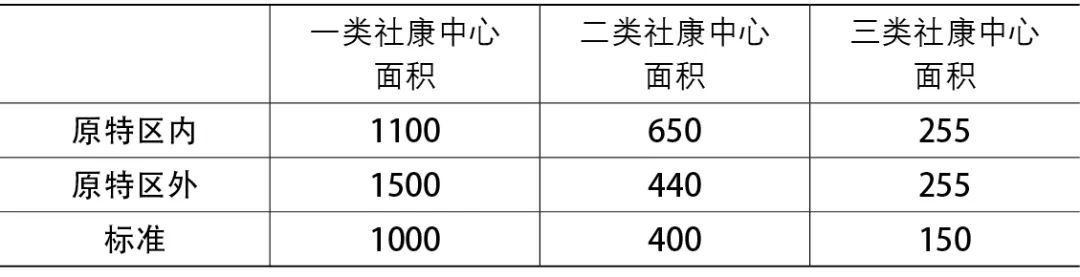

当以所在区进行对比时,也可以发现其中存在的差别(表3)。调查中原特区外的一类社康中心用房面积平均要大于原特区内,而二类社康中心情况刚好相反,三类社康中心则基本相同。考虑到二类社康中心的数量要远大于其他两类,可以认为在用房面积这一指标中,原特区内情况要好于原特区外。造成这一情况的原因主要考虑有两点:首先,原特区内的医疗建设情况整体要好于原特区外地区;其次,原特区内对大型的社康中心需求较原特区外地区更少。

▲ 表3 原特区内外三类社康中心业务用房平均面积| 单位:m2

4.2 设备配置

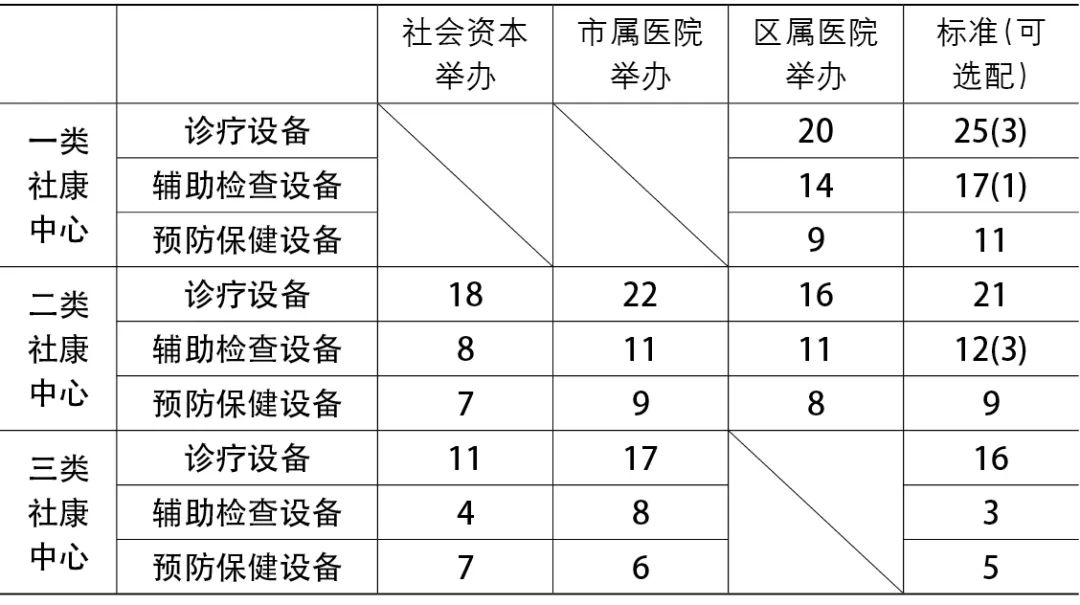

通过收集21家社康中心的详细设备数据,统计了诊疗、辅助检查及预防保健等三大分类设置在医院内部主要负责儿童疫苗注射的社康中心外,其余的配置水平都达到《标准》中对三类社区社康中心的要求;大多数二类社康中心的设备配置水平也满足《标准》的要求,部分已接近一类社康中心要求,也有部分尚未满足要求;而大多一类社康中心却基本没能达到《标准》要求。调查还发现举办单位对社康中心的设备配置存在一定影响,数据显示同类社康中心中,由市属公立医院举办则设备配置要略优于由区属公立医院举办,而社会资本举办的社康中心设备配置较之两者有较大差距(表4)。配置差距主要出现在如电解质分析仪、心电除颤仪、多功能监护仪等昂贵设备上。

▲ 表4 不同举办单位的三类社康中心设备情况| 单位:种

Tab.4 Statistics of equipment in community health service centers by different organ izers(unit:type)

另一方面,原特区内外的社康中心的设备配置上也存在部分差异,从调查结果来看,原特区内的社康中心情况略优(表5)。

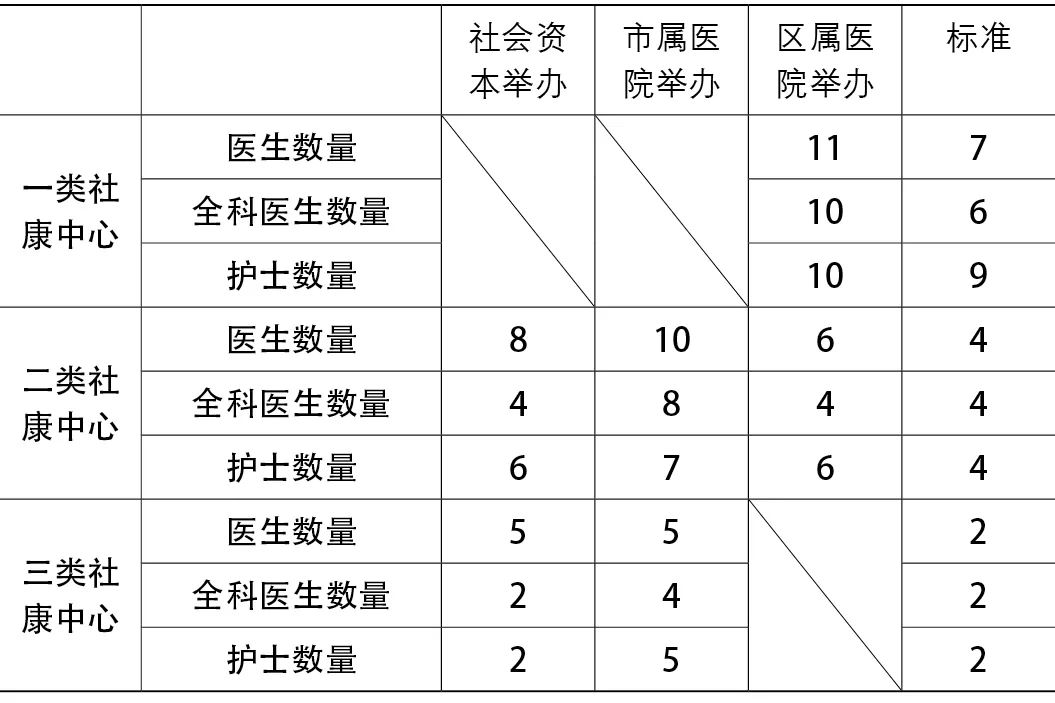

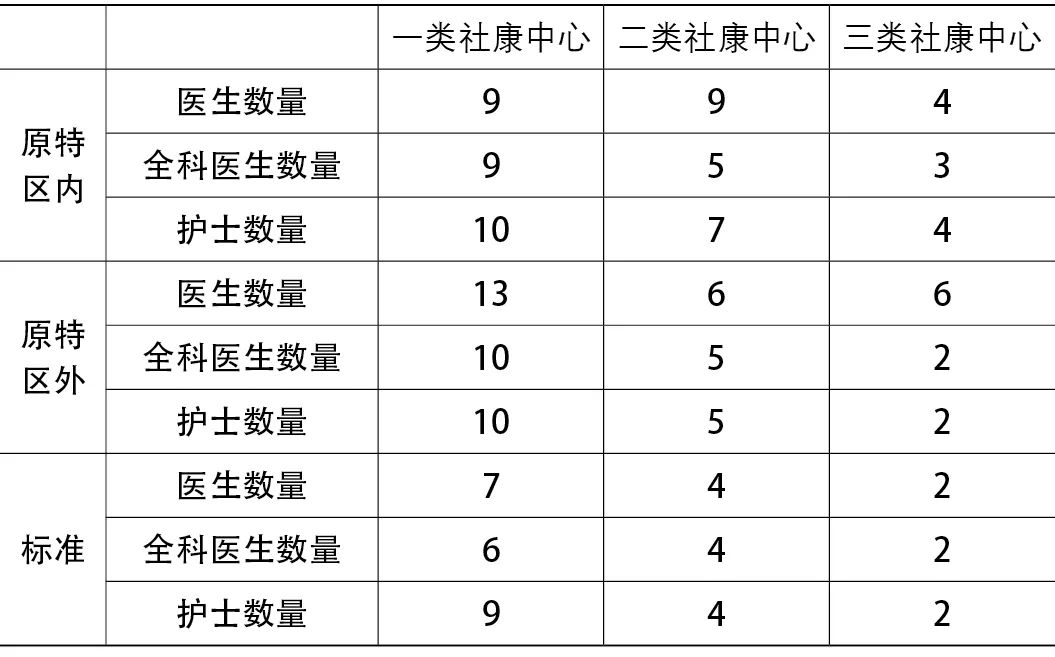

4.3 人员配置

《标准》中对各类社康中心医护人员数量有具体规定,调查中的大部分社康中心都达到了《标准》的要求。在比较中发现,社会资本与公立医院举办的同类社康中心在人员配置上没有明显区别,公立医院中区属医院举办的社康中心人员配置略优(表6)。

▲ 表6 不同举办单位社康中心人员数量统计| 单位:人

Tab.6 Staffs in community health service centers by different organizers(unit:person)

在不同区之间的对比中,发现与业务用房面积的对比结果较为相似(表7),因此考虑其主要影响因素大致有两点:首先是原特区内的医疗资源丰富,医护人员总体数量较多;其次,原特区外的部分医疗资源紧缺地区所设立的大型社康中心需要较多的医护人员。

还有两点值得注意,一方面《标准》中只规定医护人员数量的下限,并未设置弹性变化,而社康中心往往会面对数量巨大的居民群体,因此人手不足问题存在于多数社康中心,而且流动人口较多地区尤为明显。如宝安区一家一类社康中心,尽管其医师数量达13人,超出标准要求两倍,年诊疗能力达到20万人次,但其服务范围内有多家工厂,每年与其绑定10万名劳务工,平均每人每年只能接受两次诊疗。另一方面,全科医生数量不足一直是限制社康中心发展的消极因素,目前多数社康中心中的全科医生是专科医生通过转岗培训后担任的,因此各社康中心存在全科诊疗能力参差不齐的问题。

5.1 诊疗科目

《深圳市社区健康服务机构分类管理办法》和《标准》中对社康中心的科室设置做出了规定。调查发现,公立医院举办的社康中心科室设置相对齐全,而原特区内外的诊疗科目设置也存在一些差别,原特区内社康中心设置科目平均略多(表8)。

▲ 表8 原特区内外不同举办单位的社康中心科目设置情况| 单位:项

Tab.8 Items of community health service centers by different organizers(unit:item)

从调查结果来看,一方面多数社康中心科室设立都有缺失,多个中心负责人表示人手不足以建立完备的科室,甚至在福田区的一家社康中心内还出现了经常性只有一位医生坐诊的情况。另一方面,即使完善了科室,但由于技术设备不足以及患者的信任度低,部分科目依然难以展开相应工作。因此,虽然在诊疗科目设置上存在着一定的不均衡,但当务之急是提升全体社康中心诊疗能力。

5.2 就诊情况

在就社区居民是否愿意在社康中心就诊以及影响因素的问题问及社康中心负责人时,多数表示其社区内居民愿意在中心就诊,原因主要有4条:首先,住院医保、劳务工医保等非综合医保持有者必须到绑定的社康中心就诊才能享受医保优惠,这使其成为以来深建设者为代表的人群就诊的第一选择。其次,小病和康复期患者愿意在社康中心接受治疗以减少路程及排队时间。再次,社康中心由正规医院举办,病人较为放心。最后,社康中心的服务态度和诊疗价格都有优势,令病人乐于选择。

然而并非所有市民都愿意在社康中心就诊,如龙岗一家社会资本举办的社康中心负责人曾表示,其社区内大部分中青年及儿童在患病时,首选是附近福田区内的市属公立医院。因为这部分人群不受医保绑定限制,而且他们对原特区内的医疗资源和环境更为信任。

政府为保障“小病在社区、大病进医院、康复回社康”的医疗模式制定了“社区首诊”和“双向转诊”制度。社区首诊通过广泛布点、提高质量、绑定医保等方式初步获得良好效果,分担了医院的压力。但完善医疗系统网络,保证医疗资源利用公平、合理及效果最大化,则需要借助“双向转诊”制度。在《深圳市社康中心与医院双向转诊管理办法》中,市政府提出知情选择、分级管理、综合权衡、资源共享和无缝式医疗管理5条原则以保障制度运作,然而访谈询问有关双向转诊的情况后,发现了两大影响公平的因素。

首先,非综合医保持有人群需要在某一社康中心绑定医保,当有医疗需求时必须到该社康中心方可享受医保优惠,若在其他社康中心或医院接受诊疗则无法享受优惠。这一制度导致了这部分人群会因职住分离等问题而求诊不便。其次,当患者因病情需要转诊时,必须上转到该社康中心的管理医院,而要转到其他医院时须从该医院转出,进入康复期后也必须通过该医院转回社康中心。单一的转诊通道不仅影响医疗系统运行效率、延误病人治疗时间,还会导致因管理医院差异而产生的医疗服务不均衡。

根据《深圳市完善社区健康服务管理体制工作方案》,深圳社康中心实行“院办院管”制度,形成区“卫生行政部门——举办医院——医院社区健康服务管理中心——社康中心”的组织管理体系,这种管理方式在早期通过借助医院资源建设社区医疗卫生服务取得了良好效果。然而仍存在两个问题:首先,社康中心的最高管理机构是区政府,无法在全市范围统筹协调,会造成各区社康中心存在发展程度不一。市级政府应负起监管责任,从全市角度统筹发展,解决各区间社康中心发展不协调问题。第二,《国务院关于发展城市社区卫生服务的指导意见》中明确提出:“地方政府要加强对社区卫生服务发展工作的领导”,然而实际管理方——医院却基本主持社康中心一切事务。社康中心源于20世纪50年代医院所设立的卫生站,进入21世纪后政府投入大量资金、人力将社区医疗卫生逐步提升到更高层面[16],而运营方式却一直保持“院办院管”。随着基础医疗卫生地位以及市民需求的提高,医院的管理逐渐成为限制因素。理论上社康中心承担基础医疗卫生功能,地位与医院相仿,但无形中却成为医院附属单位,加之其公益性质不能创收甚至会产生亏损,各医院对其态度不一,导致各社康中心间建设水平产生差距。因此政府应收回社康中心管理权,通过统一管理消除差异,合理调整医疗资源配置,使社康中心切实承担起基础医疗卫生职能。

6.2 建立统一平台

除管理分散外,社康中心建设还存在缺乏联系的问题。目前情况是政府部门难以与基层机构直接沟通,举办单位各行其是,各机构间交流有限,民众诉求无处表达。因此政府卫生行政部门在收回社康中心管理权的同时,还应建立统一的医疗卫生系统平台,将政府部门、卫生机构、相关社会组织及普通市民纳入其中。通过该平台政府可进行直接管理,各机构间可以加强交流,市民则可以接受服务和表达诉求。

6.3 加强各机构间联系

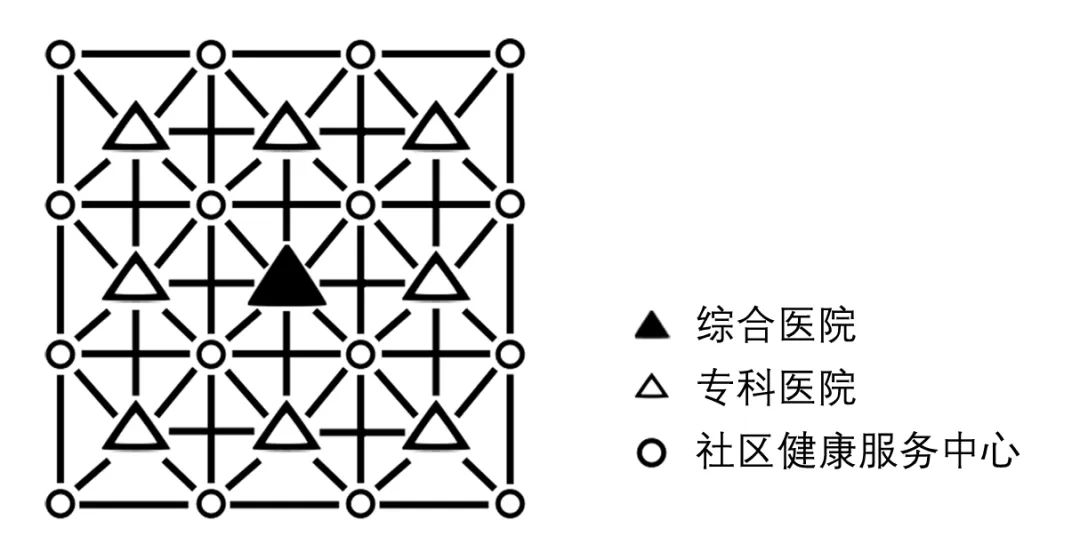

影响社康中心均衡性的另一重大因素是机构间的缺乏联系,其根源在于医疗卫生体系结构不完善。2006年全国城市社区工作会议中提出,大力发展社区卫生服务机构是为了平衡医疗资源向医院集中,保障基层卫生资源配置[17]。社康中心与医院分别承担基础和上层医疗卫生职责,两者应保持紧密联系,构成医疗卫生体系网络,医疗资源和患者可在综合医院、专科医院及社康中心间自由流动(图5)。然而“重覆盖、轻联系”与三级医疗服务体系的思想残留,以及分散管理的现象,致使现有医疗卫生体系呈现层级单向传递结构(图6)。医疗资源和患者的移动能力受到限制,具体表现为一家医院医疗资源无法向其他医院管理的社康中心转移,导致社康中心无法及时获得先进技术支持,而患者也无法及时转往最适合的医院。不但造成浪费与滞后,还加重了医疗资源分配不均。

▲ 图5 理想医疗卫生体系网络结构形态

Fig.5 Ideal structure of medical and health system

▲ 图6 现状医疗卫生体系网络结构形态

Fig.6 Status quo structure of medical and health system

6.4 加快医疗卫生制度创新

实现社康中心均衡发展除了技术与管理,还需要完善的政策保障。由于历史原因,我国医疗卫生发展较为落后,社康中心相关规范制度仍不完善,这对社康中心建设发展有一定的消极作用。如深圳市社康中心建设相关指导文件中所提出的基本是刚性要求,缺乏可操作的弹性设置,使社康中心不能很好地适应不同环境,如宝安区的社康中心就未能根据人口合理调整医护人员数量。同时监管机制的缺失,绩效考评的奖励与惩罚措施不足,使社康中心缺少提升动力,而医保等相关政策中也存在不利于社会公平的因素。只有与社康中心建设齐头并进的制度才能发挥指导作用,必须不断完善规范、提高要求,通过设立有效的激励机制,鼓励市民、医生在社康中心就医就职,鼓励医院加强对社康中心的支持。另外,医保政策应体现公平性,保证所有人群获取医疗服务的能力。

6.5 医疗卫生规划优先

中国健康城市运动开始于1989年,然而如今规划界在医疗卫生方面的工作仍显不足,相关规划编制往往难以落实。现实中绝大部分社区未对社康中心的位置、规模做出合理规划,以致绝大部分社康中心用房需要租赁,且难以实现合理的面积及选址。许多社康中心负责人都表示社康中心有发展的必要与愿望,但业务用房是重大制约。因此今后规划中不仅要在总体规划层面完善 “城市——社区”的医疗卫生网络布局,明确需求与目标[12],还要在社区规划中优先考虑医疗卫生功能,与交通、居住、教育、商业等统筹协调,实现基础设施先行,提升社区生活质量。

社康中心发展中产生问题的根源在于发展思想的停滞,要令社区医疗卫生事业高速发展,必须以先进思想推动深化改革。智慧城市是近年新兴的发展思想,归纳其核心思想有3点:联系、创新、可持续。联系是指通过物联网、云技术等信息应用增加联系渠道。创新包括科技和制度的创新,促进用户创新、开放创新、大众创新、协同创新[18]。可持续意味着智慧城市是可生长的,其包容并蓄的特点令它始终能指导未来发展方向。本文基于智慧城市核心思想,针对实际问题进行分析和提出建议,使均衡性研究不但有空间实体设计,还通过物联网及信息系统整合使医疗卫生资源快速流动,形成高效、均衡的医疗卫生网络,使医疗卫生建设紧随城市发展步伐,为其保驾护航。

当前中国面临着发展关键时期,要避免陷入中等收入陷阱就必须进行全面深化改革,促进公平发展、创新发展,全面提升劳动力的生存和进步能力。政府应从公共利益角度主导社会的发展,不遗余力地提升公共服务、保障社会公平,必须加大投入,及早建立完善的医疗卫生体系以适应城市发展,推动中国稳步前行。

1 林兰,夏荣雪. 提高市区基本公共服务均等化水平的方式研究[J]. 财政监督,2013(3):61-62.

2 马向明. 健康城市与城市规划[J]. 城市规划,2014,38(3):53-55.

3 郑大喜. 新医改形势下公立医院适宜规模的经济学分析[J]. 现代医院管理,2010,8(1):9-11.

4 林伟鹏,闫整. 医疗卫生体系改革与城市医疗卫生设施规划[J]. 城市规划,2006(4):47-50.

5 罗乐宣. 深圳市社区卫生服务现状、模式与发展[J]. 中国全科医学,2010,13(13):1377-1378.

6 陈阳,宋晶晶,林小虎. 南京市城乡医疗卫生设施规划研究[J]. 规划师,2013,29(9):83-88.

7 陈洁,杜雪平. 不同级别医院举办的社区卫生服务机构开展健康教育的现状研究[J]. 中国全科医学,2010,13(25):2794-2797.

8 李芳健,周红伟,黄青林,等. 广州市某区12家社区卫生服务机构满意度调查分析[J]. 中华全科医学,2008(9):955-956.

9 汪志宏,王云霞,王芳,等. 不同举办主体的社区卫生服务机构满意度分析[J]. 中国全科医学,2009,12(1):75-76.

10 宋正娜,陈雯. 基于潜能模型的医疗设施空间可达性评价方法[J]. 地理科学进展,2009,28(6):848-854.

11 李晓惠,卢祖询. 深圳社区卫生服务资源配置公平程度现状分析[J]. 中国卫生统计,2007(5):516-518.

12 余珂,刘云亚,易晓峰,等. 城市医疗卫生设施布局规划编制研究——以广州市为例[J]. 规划师,2010,26(6):35-39.

13 陈超. 城市社区卫生服务中心患者满意度调查[J]. 社区医学杂志,2013,11(10):52-54.

14 练坚贞,甘达强. 深圳社区慢病综合防治成效分析[J]. 职业与健康,2005(12):21-23.

15 徐嘉亿,李玉敏,赵晓玲,等. 社区居家养老医疗服务需求分析[J]. 现代医院,2011,11(2):151-152.

16 黄燕,王倩,李昌琪. 我国社区卫生服务的发展、现状及存在问题[J]. 现代生物医学进展,2010(14):2795-2800.

17 本刊编辑部. 统一思想 创新机制 积极推进城市社区卫生服务发展——吴仪副总理在全国城市社区卫生工作会议上的讲话(摘要)[J]. 中国护理管理,2006(5):5-6.

Editorial Department of Chinese Nursing Management. Seeking Unity of Thinking and Innovating Mechanism to Promote the Development of Urban Community Health Service Actively: Speech by Vice Premier WU Yi at the National Conference on Urban Community Health[J]. Chinese Nursing Management, 2006(5):5-6.

18 黄天航,刘瑞霖,党安荣. 智慧城市发展与低碳经济[J]. 北京规划建设,2011(2):39-44.

HUANG Tianhang,LIU Ruilin,DANG Anrong. Smart City Development and Low Carbon Economy[J]. Beijing Planning Review,2011(2):39-44.

欢迎在朋友圈转发,转载请在后台留言

官方投稿网址:http://www.planning.com.cn

关注我们,精彩无限~!

原文始发于微信公众号(城市规划):【Open Access】基于智慧城市思想的社区健康服务均衡性研究——以深圳市为例

健康城市:应对新冠疫情专栏

健康城市:应对新冠疫情专栏