导读

当前新型冠状病毒感染的肺炎疫情严峻,我们需要共度时艰,一起努力控制疫情;也需要科学理性思考本次疫情的多个方面,反思和展望。中国城市科学研究会健康城市专业委员会和健康城市实验室启动系列推送,促进跨学科合作交流,推动多个学科共同探讨,从健康行为到健康环境,规划建设健康城市。

作者 | 吝 涛

中国科学院城市环境研究所,城市生态环境规划与管理研究中心,研究员

作者 | 张国钦

中国科学院城市环境研究所,城市生态环境规划与管理研究中心,副研究员

作者 | 龚 奕

卡迪夫大学,可持续发展研究中心,研究员

1. 城市健康社区研究的传承和需求

城市是人类文明产生的标志也是文明发展和传承的主要载体。21世纪伊始,已有超过半数的地球人口居住在城市,这个比例在未来仍将快速增长。从历史来看,城市的发展基本经历了一个人口从分散到聚集再到高度聚集的过程:前一个过程发生在工业革命时期,大量体力劳动者从农村迁入城市从事聚集性的工业生产活动;后一个过程发生在大约二战后,服务业的高度发展吸引更多的智力劳动者在城市高度聚集。这两次城镇化在人口聚集上具有显著的差异,后者在人口密度明显上远高于前者,这种高度聚集的城镇化现象本质上并不仅是由工业和建筑能力提高造成的(因为二战之前高层建筑技术和能力就已经存在了),促使城市能够承载更多人口的更是因为城市卫生和公共服务能力的提高,尤其是前者。

因此有学者[1](Steward Pickett)将城镇化的一个重要门槛称为卫生城市建设;城市卫生系统的建立使得城市具备承载更高密度人口的基本条件。当代城市生态学也认为可持续城镇化必须满足三个基本条件:安全、健康和公平[2]。根据马斯洛的需求层次理论,除了公平之外,安全和健康需求也是人类最基本的需求。这三个要求也是城市在发展过程(伴随人口和社会经济活动增加)中必须不断提高和完善的基本要素,也可以称为支撑城市存在和发展的基准点(Benchmark)。

当代城市发展突出表现在人口的高度聚居以及人类社会经济活动的密集频繁,而且这种密集可能伴随信息技术的进步而呈现更快的发展;另一方面,伴随城市快速发展和生活水平不断提高,居民对于健康的需求也提出更高的要求和标准。在这种前所未有的城镇化背景下,如何维持或者更好的保障城市居民的健康状态和健康需求必然成为一个需要持续关注并完善的既传统又前沿的研究领域。

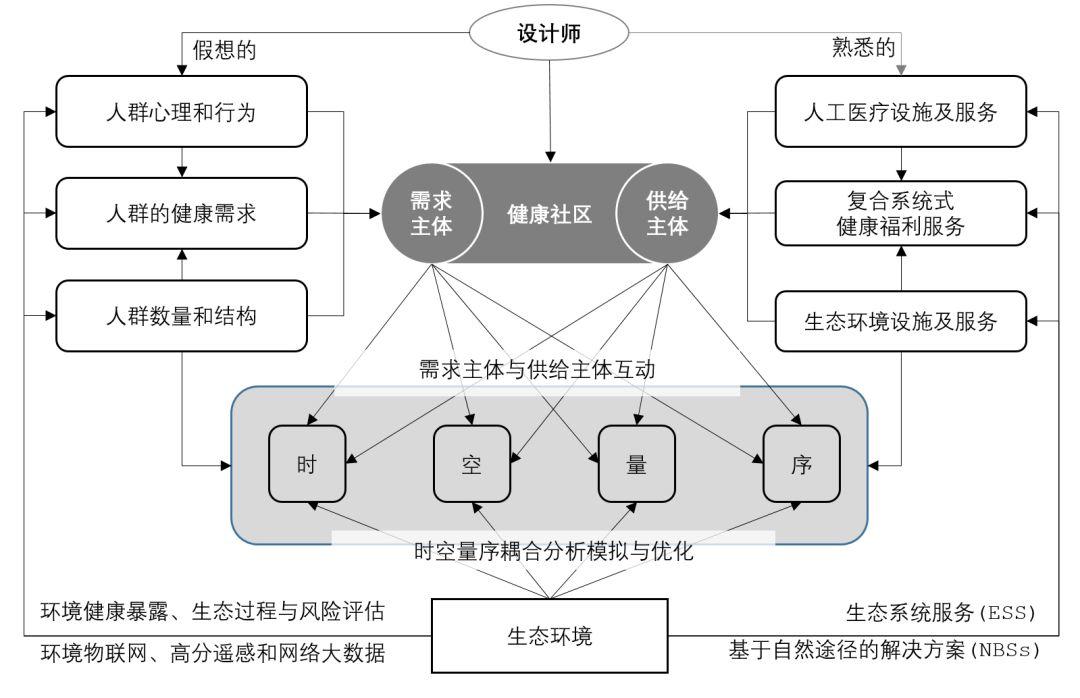

2. 城市健康社区的需求主体与客体

当我们考虑设计、改造或营造一个城市健康社区时,首先应该明确社区的需求本体以及可以满足其需求的客体(或者说供给)。健康社区的服务目标和对象是居住在社区里的人,也就是需求本体。我们需要了解社区的人群构成及这些人群的健康需求,而社区内一切可以满足居民健康需求的物质性或服务性供给的就是客体。这里的客体不仅仅包括人工的医疗服务设施及其服务,还包括可能对人群产生健康效应的环境质量,以及带给人类的各项福利及健康好处的自然生态系统,例如降温等气候调节服务;降噪和除尘、净化环境质量服务等,也有学者称之为生态基础设施[3]。而城市健康社区的构建需要主客体之间相互作用、相互耦合并形成良好互动,健康社区的主体能否充分获取和利用客体提供的服务,是健康社区构建需要考虑的重要因素,其中包括主客体耦合的方式、模式、途径、过程和机制,也包括主体获取客体服务的物理可达性、感知可达性以及主体享用客体服务的使用效率等等。

很多时候设计师在做社区设计和建设的时候,社区服务的主体都是假想的,设计师通常是凭借自己的先验认识来判断社区服务的对象是哪些,他们具有怎样的特征。然而现实中的社区发展往往会超出设计师的想象,里面的居民以及居民的行为会随着社会、经济和生态环境的变化,他们的社交联系和健康需求(包括心理健康)同样会变化,伴随而来的还有社区内居民的健康暴露的敏感性和脆弱性变化。因此,一方面,我们需要像观测生态系统中关键物种那样,对社区居民的数量、组群、构成、分布、心理及行为进行科学的观测、分析,并归纳特征与规律。另一方面,设计师在对健康社区供给客体的理解和认知方面,可能更多的是对人工设施的了解,例如医疗服务设施,社区健身设施;但对自然生态和环境要素的作用还在起步阶段。

当然目前生态环境相关学科对于城市内生态系统服务和环境健康暴露的研究仍处在起步阶段,尚缺乏充分的定量化应用实践的科学依据来指导城市设计。但前沿和未来的发展方向肯定是将人工与自然要素相结合,形成复合系统式的综合健康福利服务。例如现在国际流行的生态系统服务[4]以及最近欧盟和北美等发达国家开始兴起的基于自然途径的解决方案(NBSs)[5]。在健康社区的设计和营运过程中科学的考虑生态环境的影响,并充分利用自然要素的作用来辅助社区基础设施,如此城市设计与生态学以及环境学进行合作就非常必要了,可能会达到环境更好居民更健康的效果,例如绿地空间的可达性,以及环境物联网在监控模拟小区微气候以及污染风险暴露,甚至可以从景感学[6]的角度来融合人群对景观的感知进而进行行为和心理的规范和引导。

3. 城市健康社区研究的资源环境视角

资源环境研究通常注重时、空、量、序四种视角。其中“时”是时间变化或者研究对象伴随时间的变化特征;同理,“空”是空间变化特征,“量”是数量变化特征,“序”是顺序和结构变化特征。以上“时-空-量-序”构成了资源环境包括生态系统研究的基本视角,四者经常是交叉耦合在一起分析研究的。

这种资源环境科学的研究视角同样对于城市健康社区设计与建设具有很好的指导意义,在研究主体(人群)与客体(人工或自然基础设施)相互作用时,首先我们可以先分析并模拟居住人群在未来的数量,人群结构(年龄、性别、受教育程度、职业和收入状况等)变化,以及居住和活动空间变化。然后研究客体供给服务主体的互动机制,按照时空耦合的最优化求解模型来模拟健康公共资源配置数量、空间布局(地点)和先后顺序;同时必须考虑到更大空间尺度环境变化带来的影响,例如周边污染源分布、传输途径(风、水、人为运输)与健康暴露(空气接触、水体接触、物品与人接触、人与人接触等),这部分研究未来需要结合环境物联网、生态环境高分遥感和网络大数据来进行,例如将模拟和预测人群在社区活动的时空分布模式结合大气污染浓度的实时监测模拟(通过遥感数据与物联网监测数据的结合)可以有效的判断出实际暴露大气污染的人群分布以及风险区域,进而对社区人群进行预警和调控。

当然这种方法也可以用于传染病的分析[7],只不过把风险源从面状分布的环境介质转变为点源的人群扩散,此时交通人流的模拟和监控就尤为重要。

生态环境视角下的健康社区营造框架图

总之,生态环境科学发展到现在,虽然在原理和机制层面的定量化科学指导数据还不够充足,但在时空分析模拟以及区域风险评估管理等方面已经具有很好的基础,与城市设计相结合后在健康社区的设计和运营上可以更进一步起到很好的辅助和指导作用。未来的可持续城区和社区一定是以人为本的社会、经济、自然和谐发展的城市基本单元,而健康则是这个单元保持生存和发展的基本需求,城市规划学者和生态环境学者的合作未来一定大有所为。

注释:

[1] 引自Steward Pickett2011年在亚利桑那州立大学的报告

[2] Xiang, W., R.M.B. Stuber and X. Meng, Meeting critical challenges and striving for urban sustainability in China. Landscape and Urban Planning, 2011. 100(4): 418-420. 本文作者对安全和健康作为城市发展的基准点是认可的,但是对公平存有不同理解,因为当前城市的不公平现象是普遍存在的,而效率可能比公平更具有城市发展的普遍性特征。

[3]李锋, 王如松, 赵丹. 基于生态系统服务的城市生态基础设施现状、问题与展望. 生态学报, 2014, 34 (1): 190-200. 41.

[4] Ouyang, Zhiyun,Zheng, Hua,Xiao, Yi,et al. Improvements in ecosystem services from investments in natural capital[J]. SCIENCE,2016,352(6292):1455-1459.

[5]刘佳坤, 吝涛, 赵宇, 林美霞, 邢莉, 李新虎, 张国钦, 叶红. 面向城市可持续发展的自然解决途径(NBSs)研究进展. 生态学报, 2019, 39(16): 6040-6050.

[6] J. Zhao, Y. Yan, HB. Deng, GH. Liu, L. Dai, LN. Tang, LY. Shi & G. Shao (2020): Remarks about landsenses ecology and ecosystem services, International Journal of Sustainable Development & World Ecology, DOI: 10.1080/13504509.2020.1718795

[7] 最近新冠肺炎(NCP)疫情传出有气溶胶传播的可能途径,但这种情况主要是发生在密闭空间内,假设传染病源可以混合在环境大气气溶胶内进行传播,疫情的风险模拟就可以完全参照现有的大气雾霾(颗粒物+气溶胶)的健康风险暴露模型进行模拟和评估,但这种情况是非常罕见和危险的。

『创建健康城市』

微信号:健康城市实验室WLANLab

原文始发于微信公众号(健康城市实验室WLANLab):【疫情思考】资源环境研究视角下的城市健康社区设计与营造浅探

健康城市:应对新冠疫情专栏

健康城市:应对新冠疫情专栏