导读

当前新型冠状病毒感染的肺炎疫情严峻,我们需要共度时艰,一起努力控制疫情;也需要科学理性思考本次疫情的多个方面,反思和展望。中国城市科学研究会健康城市专业委员会和健康城市实验室启动系列推送,促进跨学科合作交流,推动多个学科共同探讨,从健康行为到健康环境,规划建设健康城市。

作者 | 葛 岩

同济大学建筑与城市规划学院 博士研究生

上海市城市规划设计研究院 总师办 副主任

本文探讨的是广义“健康”城市,是关于街道设计中的“权利”话题。街道是城市的公共资源,是城市最基本的公共产品,街道设计表面上是一种针对物质空间的技术手段,本质上是城市空间权利的再分配。街道设计应关注“街道权利”。我国当前街道面临诸多问题,如公产私产缺乏整体统筹,空间分配不公,慢行者使用权被忽视,市民过程权利缺失等方面。在未来的街道设计中,应在产权与空间边界的协调融合、街道使用权的公平分配、街道设计中的公众赋权等方面进行积极探索,进而提升街道人性化空间品质,促进建立步行骑行友好城市,减少机动车使用,促进市民体力活动,减少慢性非传染性疾病的增长。

1. 权利与街道权利

权利是指法律赋予人实现其利益的一种力量,与义务相对应,法学的基本范畴之一,通常包含权能(权力)和利益的两个方面。列斐伏尔提出了“城市权利”的概念并对其进行定义:城市权利像是一种哭诉和一种要求,前者是对被剥夺的权利的哭诉,后者是对未来城市空间发展的一种要求[1]。他认为通过对城市权利的争取来取得城市正义,这种正义的目标包括了群众和城市居住者对城市空间的建设、中心的使用等一系列城市空间的知情权、享用权、参与权。

街道是一种城市公共资源,是城市最基本的公共产品;公共资源在时间、空间上的有限性决定了这种使用权利的有限性,因此产生了“街道权利”的有限性特征。当前,“街道权利”还具有公共福利的特征,即政府使用税收建设的道路或者提供的公共交通服务,面向全社会所有的人开放,无论是本地居民,或者是外地游客,都享有使用街道的权力。关于“街道权利”,可以有多种分类方法。例如从使用状态分类,“街道权利”可以分为街道中通行的权利与停留的权利;从权利的时间维度分类,“街道权利”可以分为永久权利和过程权利。永久权利主要包括产权和使用权,过程权利包括知情权、参与权、决策权与监督权。考虑到第二种分类与街道设计工作有更好的结合度,故从永久权利与过程权利视角进行分析。

2. 我国当前街道空间中的权利问题

2.1 产权分割:公产私产缺乏统筹

街道空间管控中有 “三线”,即红线、绿线及建筑退线。从空间的权属来看,街道空间红线、绿线内为公共属性,产权属于政府,红线、绿线外为地块所有者产权。因此,公私部分的衔接一直以来是街道人行空间中较大的问题,空间设计缺乏统筹,铺装差异,标高问题等在大量街道中普遍存在;可能造成促进体力活动的步行道或突发事件的应急通道不连续、不便捷和不舒适。街道空间资源分配涉及到多个部门的统筹协调,然而由于相关管理部门的纵向管理体制,在同级部门协商过程中,常常产生不同系统间灰色地带的权责不明及推卸责任。

2.2 权利缺失:市民过程权利不足

市民过程权利的缺失是当前城市街道改造中普遍存在的不公平现象,而过程权利的缺失导致了市民利益的受损,产生的利益分配的不公平。居民对于美好生活、美好街道的向往,由于缺乏表达述求的途径而无法在实施落地项目中得以体现。近年来,随着对于市民权利的日益重视,规划设计开始了越来越多过程中的公众参与,如上海的城市“微更新”,市民在公共空间设计改造过程中,开始拥有了部分的参与权、决策权与监督权。给市民赋权,是未来规划设计转型的一大方向。

2.3 分配不公:慢行使用权被忽视

随着机动车保有量和使用强度的持续增加,行人和非机动车等慢行交通出行受到挑战,其在城市交通系统中受到的关注程度日益下降,导致出行环境日益恶化,出现了很多类似人行道宽度不足、缺失、过街设施不足,非机动车道被非法占用、禁止非机动车通行等问题,严重影响了城市居民日常出行的便捷性和舒适性,步行和非机动车交通路权逐渐丧失。上述问题产生的原因主要是“效率优先“理念之下“以车为本”的街道空间设计。

3. 街道设计的公平与赋权

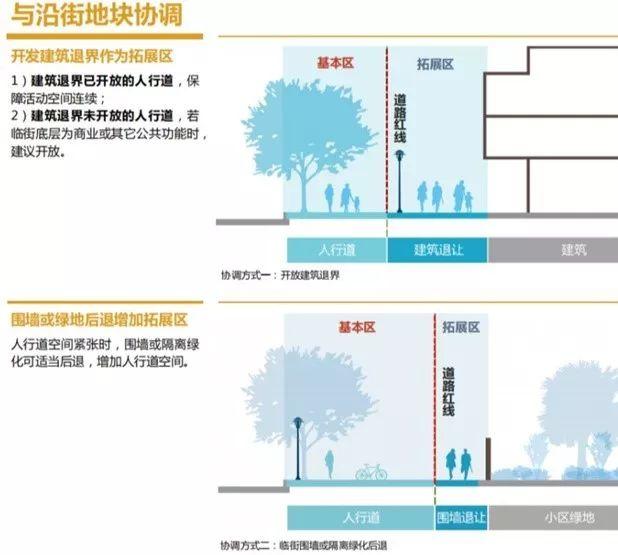

3.1 空间融合:协调产权与空间边界

红线是街道空间的权利边界线,红线界定了产权。从规划层面来看,“密路网、小街区”实际上是一种“权利地图”的重新划分,街区尺度,红线宽度及退界距离的缩小,重新界定了在城市中不同权利主体之间的利益版图以及人使用空间的方式。从街道的空间设计与使用角度来看,产权边界不应该成为空间使用边界。根据杨·盖尔的研究,20~25米是适宜的街道宽度[2],行人可以看清对面店面细节和行人表情,也相对容易穿越。因此,打造人性化的街道,一方面需要压缩红线宽度,另一方面还要避免过大的退界,同时应该与红线内空间统筹利用。

针对城市中大量的“私人拥有的公共空间” (privately owned public spaces,简称 POPS) [3] ,特别是沿街的公共空间,政府应该制定相应政策,奖励、鼓励相应空间的产生,如上海的城市更新细则中,对更新过程中提供对外开放的公共空间给予容积率上的相应奖励,当然政策中详细规定了提供公共空间的尺度、位置等要求,保障所提供的确实是市民所需。奖励政策的运用必须适度,避免沦为谋取“私人利益最大化、公共利益最小化”的工具。

图1 街道与地块退界空间协调设计策略

引自:上海市人行道设计手册

3.2 公平分配:街道使用权重新分配

对于街道空间使用权的分配有两个设计思路,第一个思路是顺应现在的空间使用需求,即基于当前条件下机动车出行量、慢行交通出行量进行合理的分配断面空间;第二个思路是引导未来的需求转变,即通过断面的设计,促进和引导未来交通出行方式的转变,例如一条机动车通行的道路,改成步行街。

街道的人性化设计及空间使用权分配,应从以机动车为中心,转变为综合考虑行人、自行车、公共交通、机动车等多种交通方式,应根据道路类型、等级及服务对象优先权的不同,合理分配各种空间资源,体现路权分配的公平、公正。共享单车行业的迅猛发展使得非机动车迅速回归城市交通日常,全国掀起了非机动车出行热潮,其出行比重得到较大提升,街道设计必须顺应这种发展趋势。

基于使用街道的不同人群,街道产生了一定的社会属性,如老龄化地区的街道、年轻人的街道、儿童的街道,因此需要营造与使用者身份特征、行为需求相适应的街道物质环境。如老年人往往运动速度慢,而且经常需要坐下来休息,街边就需要相应的设置休憩的座椅,而儿童最喜欢的是自由自在的奔跑,因此学校周边的人行区域需要充足的通行空间。从人群的空间维度看,一条街道可能服务于周边居民或就业者,也会服务不住在周边的本地市民以及外地游客。因此,对于街道的设计需要合理的定位,同一条街道上不可能完全满足所有人的各类需求,经常面临取舍。

图2 厦门民族路改造设计示意图

引自:厦门市街道设计导则

3.3 权利回归:街道设计的公众赋权

当前,街道设计方案大多由设计师主导,领导及专家决策。城市设计师、景观设计师由于缺乏道路交通技术的专业技能,在空间设计时往往对于红线内交通组织、系统性交通问题解决缺乏有效手段。交通工程师受制于长期研究机动车交通特性为重点的传统思维,往往把精力用以关注设施的规模增长、交通拥堵改善等,对于道路空间和两侧建筑界面视而不见。因此,多专业的合作势在必行。在街道设计中,市民的设计过程及决策参与对于提升街道设计的公平性、合理性至关重要,基于需求的设计才是好方案的根本。

在开展公众参与的过程中,应结合传统技术与新兴网络调查技术。目前被广泛使用的微信网络问卷往往会将大多数老人和儿童排除在外,而设置红包的问卷经常会吸引寻利的刷票者而带来虚假信息,调查结果混杂了大量泥沙,需要后期清理。社区级的街道改造,沿线居民的意见或需要应当被当作最重要的考量。

图3 多专业参与的街道设计沙龙

引自:上海市街道设计导则

4. 思考与展望

城市街道,是城市最重要的公共场所,承载了城市的经济社会活动,折射出了所在城市特有的人文精神。城市街道,也是日常生活中最具有现实意义的自由空间[4]。当前中国的大部分街道设计及改造,是通过公共财政的投入,提升街道的物质空间品质,进而改善城市面貌,提升城市居民生活质量。而街道的品质与城市公共健康密切相关,已有研究表明,步行友好的城市建成环境有利于促进市民的体力活动,进而减少慢性非传染性疾病的发病率,促进公共健康水平提升[5]。

街道设计,表面是一种针对物质空间的技术手段,但本质是分配城市权利的技术工具。街道设计的任务转型,是兼顾交通、通行等必要性活动,及观赏、休憩、交往等自发性活动;街道设计的技术转型,是建筑内、外空间的模糊融合,及城市开放空间的精确供给;街道设计的机制转型,是多专业之间的跨界协同,及多部门之间的利益博弈;街道设计的评价转型,是经济、社会、文化、环境、治理等多维度的综合权衡,及唯精英主义视角的自我批判;街道设计中的权利转变,是永久权利的公平分配,及过程权利的多方兼顾,是对弱势群体的包容与尊重,及对所有使用者的公平审视。

全球在推行“街道瘦身”[6],压缩街道空间尺寸和其中的车行空间,使其更人性化。中国的街道转型,仍长路漫漫,我们从业者需要不忘初心,砥砺前行。

参考文献:

[1] (法)亨利·列斐伏尔(Henri Lefebvre). 空间与政治[M]. 李春 译. 上海人民出版社,2015.

[2] 盖尔.人性化的城市[M] .欧阳文,徐哲文,译.北京:中国建筑工业出版社,2010.

[3] Carmona, M., Magalhaes, C. D. & Hammond, L. Public space: the management dimension [M]. London: Routledge, 2008.

[4] 张宇星. 街道:重塑自由空间的可能性.时代建筑[J],2017(6):12-17.

[5] 顾浩,周楷宸,王兰.基于健康视角的步行指数评价优化研究:以上海市静安区为例[J].国际城市规划,2019,34(05):43-49.

[6] (美)珍妮特·桑迪可汗,赛斯·所罗门诺.抢街:大城市的重生之路[M].宋平,徐可, 译.北京:电子工业出版社,2018. (Janette Sadik-Khan, Seth Solomonow,Streetfight:Handbook for an Urban Revolution,Electronic Industry Press, 2018)

『创建健康城市』

微信号:健康城市实验室WLANLab

原文始发于微信公众号(健康城市实验室WLANLab):【疫情思考】权利视角下的街道设计

健康城市:应对新冠疫情专栏

健康城市:应对新冠疫情专栏