传染病带来的公共卫生危机是规划文献中较少研究的领域,也并不在《城市规划编制办法》所列出的防洪、消防、人防、抗震、地质灾害防护等防灾规划内容之中,但是,其却是未来时期城市所面临的重大威胁。应对传染病暴发的应急管理模式在一定程度上属于“被动型(Passive Mode)”,与应对洪水、地震等灾害的“主动型(Positive Mode)”应急管理模式有所区别。

简单来说,城市在面临传染病暴发的危机时,就如同人生病,在“吃药”(加强防疫与治疗)的同时也要“静养”(隔离病人、减少市民流动)。在危机分类中,同属于“被动型”应对的灾害还包括各种群体性事件(如巴黎骚乱、西藏 3·14事件等),以及浓雾、暴雪、龙卷风等极端气候事件。针对传染病而编制的防灾减灾规划有助于城市应对“被动型”灾害,构建全方位的“安全城市”。

– 1 –

应对传染病的暴发是城市

防灾减灾规划的重要内容

传染病一直是城市所面对的重大威胁

在人类历史上,传染病暴发曾经给城市带来了深重的灾难。例如,1665 年伦敦暴发的瘟疫,有 7.5 万人~10 万人丧生,超过了城市总人口的1/5,而直至1666 年9 月一场火灾的暴发,才在某种程度上挽救了当时整个伦敦的命运[1]。

20 世纪初,医药技术的发展曾经为人类降低甚至消除传染病的威胁带来希望。然而,微生物(细菌、病毒、病原体等)同样“与时俱进”,少数甚至演化成更为强悍的“超级细菌”。传统的疾病如流行性感冒、鼠疫、霍乱等依旧在发展中国家的城市中肆虐,而 HIV/AIDS、SARS、甲型H1N1、禽流感等新兴传染病的出现,则一次次向人类宣示了传染病的危害是何等巨大。

全球一体化进一步扩大了传染病的威胁

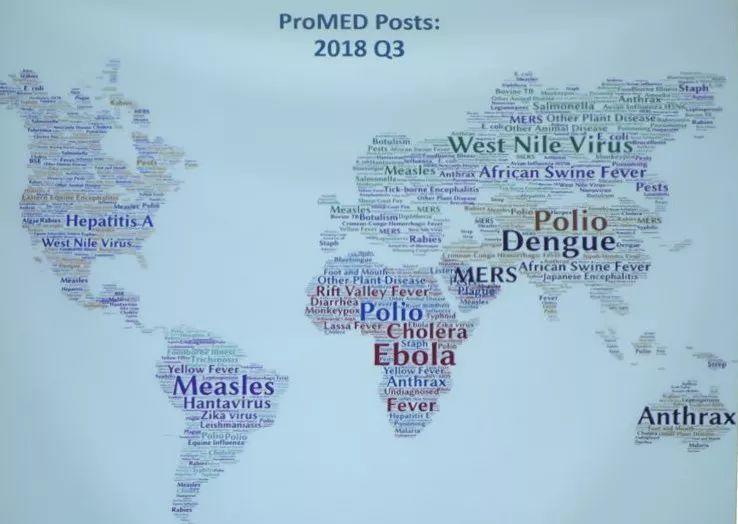

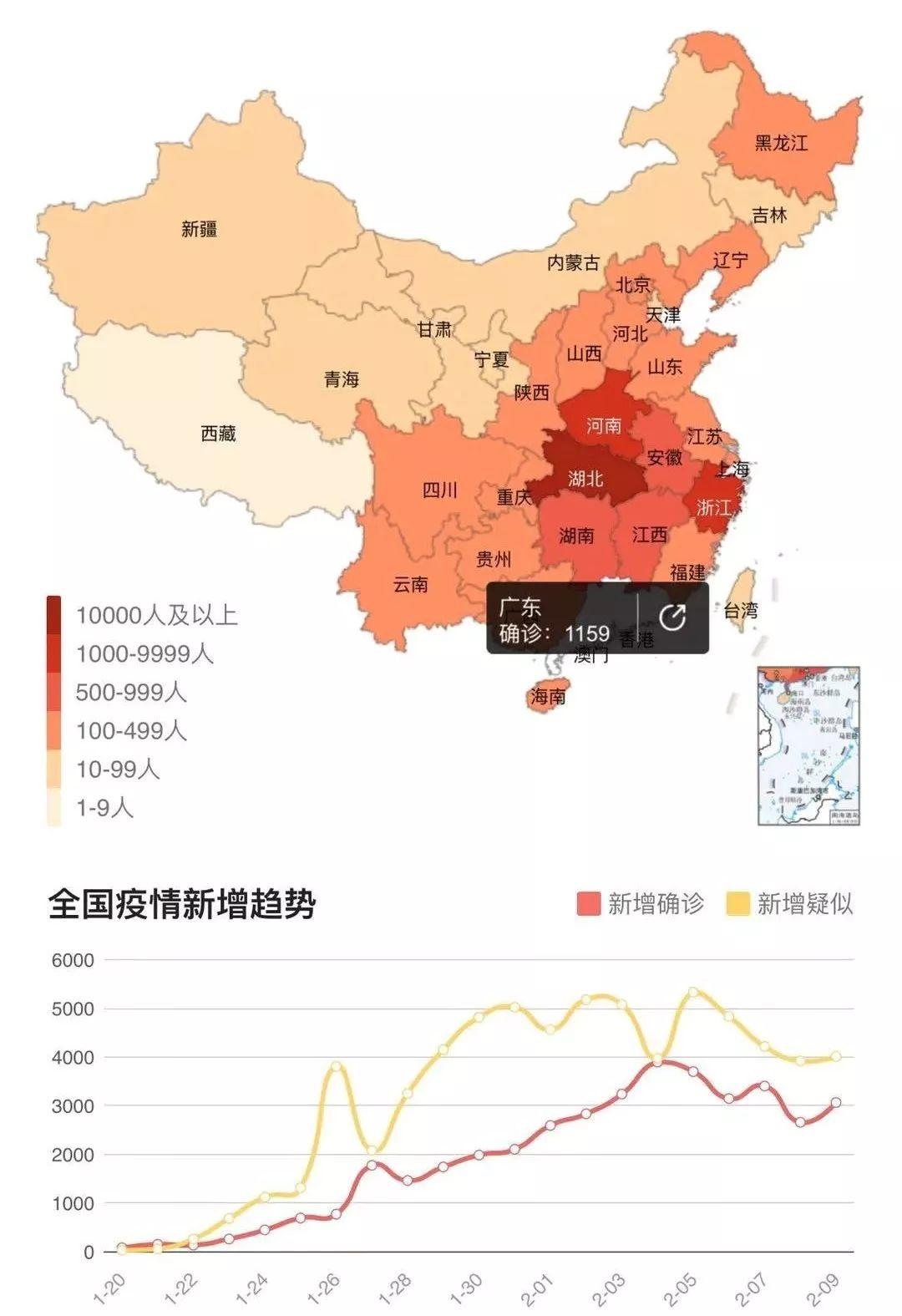

在全球化的背景下,新型传染疾病的暴发和传播速度前所未见。以SARS为例,2003年2月,世界卫生组织接到关于 SARS 的第一起报告,3 月12日发布了全球警告;同年5月18日我国大陆已有病例4698人,死亡人数达224人。短短数月,SARS已经扩散到全球数十个国家,919 人丧生,数十万人被隔离,带来的经济损失超过1000 亿美元[2]。

“全球化背景下,已无地方性传染病”[3]。随着现代交通技术的突飞猛进,商品和人员以前所未有的频率和速度在全球流动,传染病对城市的威胁进一步扩大,尤其是对于那些在全球城市体系中的节点城市而言更是如此。Ali和Keil详细研究了SARS的传播过程,指出香港和多伦多这两个在全球城市体系中位置较高的城市起到了关键性的节点作用[3]。

当前,我国北京、上海等大城市正致力于建设“世界城市”,以提升自身在全球城市体系中的位势。与此同时,必须充分考虑到以传染病为代表的全球化“黑暗面”。这些大城市应未雨绸缪,及早编制针对传染病灾害的综合防灾减灾规划,保障其在全球城市体系中实现安全、平稳的崛起。

人造传染病可能导致更为灾难性的后果

1986 年,德国著名社会学家贝克通过其《风险社会》一书,向世界宣告风险社会的来临,他认为风险社会是专业化分工与现代化发展的必然产物。贝克将风险分为三个亚类,认为“我们所面对的最令人不安的威胁是那种‘人造风险’,它们来源于科学与技术不受限制的推进”[4]。人造传染病便是“人造风险” 的代表。

在“人造风险”中,首要的威胁是生物武器。武器化微生物有意(战争)或者无意(实验室失误)的外泄,都将给人类造成灾难性的后果。此外,随着专业化分工的深入,城市居民的饮食都必然依赖于他人,城市的食品供应体系如果被污染也将带来严重后果。密集的人口、频繁的交通、集中的食品生产和供应体系,以及日益膨胀的快餐产业,无不增加了城市在面对自然及人造传染病威胁暴发时的脆弱性。

– 2 –

危机管理的PPRR模型

与综合防灾减灾规划

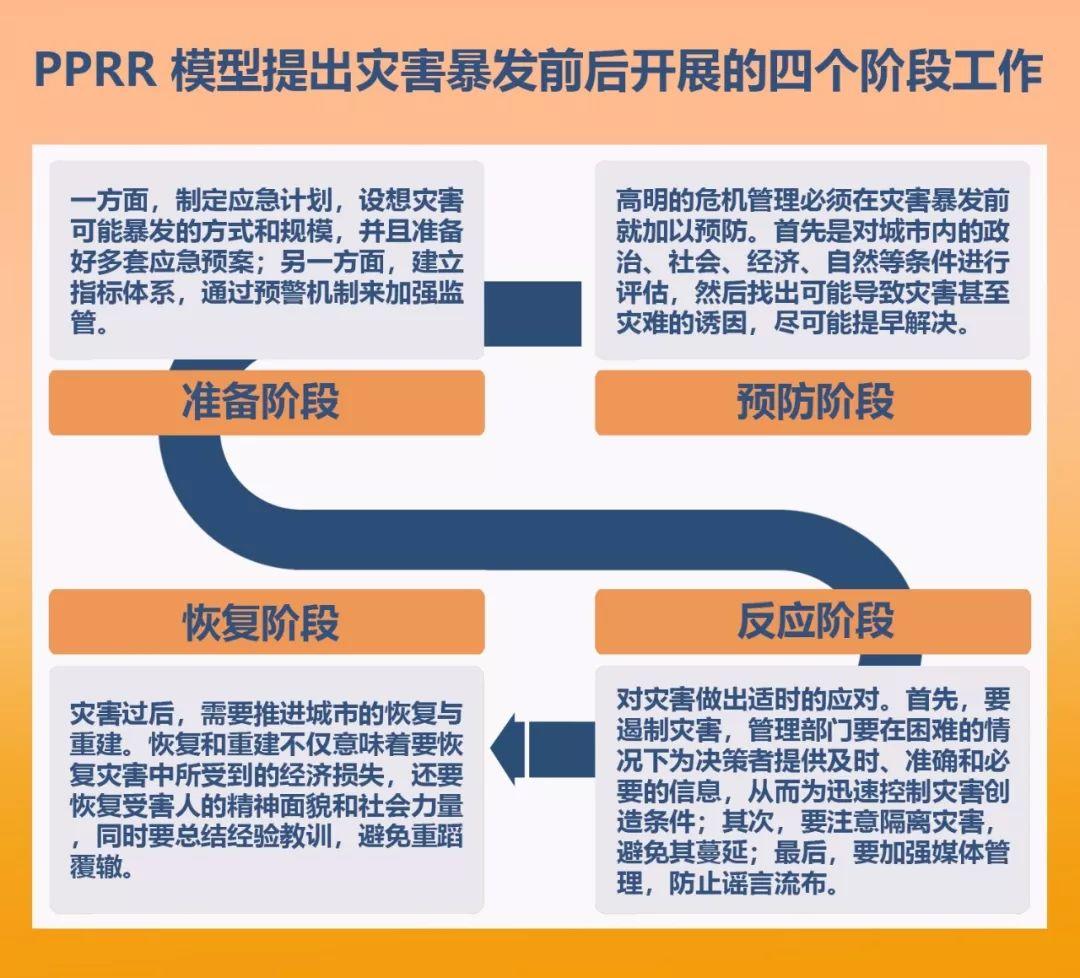

著名危机管理专家罗伯特·希斯提出的 PPRR 模型是在公共管理学界影响力较大的危机管理模型,该模型主张在灾害暴发前后开展四个阶段工作,即灾害前的预防(Prevention)、灾害前的准备(Preparation)、灾害暴发期的反应(Response)和灾害结束期的恢复(Recovery)[5]。主要内容如下:

在PPRR 模型中,预防重于治疗, 2P(预防与准备)比 2R(反应与恢复)更为关键。在突发灾害面前,决策者往往是处于被动和惊慌的状态,因此,预案的设计是必要的,其所带来的心理支撑作用十分重要。本文以PPRR 模型为框架,讨论规划师在编制应对大规模传染病的防灾减灾规划时应注意的问题。

预防阶段:调研现状,评估潜在威胁

2006 年1 月8 日,国务院正式颁布《国家突发公共事件总体应急预案》,初步建立了我国公共危机管理体系。在编制城市总体规划的初期,规划部门就应当积极加入当地公共危机管理体系的组织架构,当传染病危机暴发时,可从空间用地的角度满足其他部门(如医院)的建筑、基础设施和其他方面的需求。

在此阶段,规划师要利用专业知识和空间分析能力,充分调研现状,评估灾害发生的风险及城市防灾能力。评估可以分为如下三类:

(1) 自然界的传染病。这种传染病主要通过人、动物及自然生态环境之间的相互作用进行传播,需仔细分析城市对外联系的主要通道和途径,尤其是与传染病已暴发地区的联系。

(2) 生物恐怖袭击。随着我国国际影响力的提升,这种威胁并非不可能,需要对城市中的敌对势力加强警惕。

(3) 大规模的生物或者工业事故,包括食源性疾病的暴发等。这方面需提升对重要实验室、食品饮料加工基地的监管。

此外,规划师还应配合相关部门仔细评估各类传染病暴发的可能性和严重性,同时严格审视城市阻止和应对传染病暴发的能力。相关的评估内容包括:

①城市是否已经建立灵敏的传染病监控预警系统;

②城市医疗系统是否有足够的监督和运行能力;

③城市是否储备了充足的药物、器械,以及食品、饮用水等基本保障品;

④信息(包括保密信息和其他常规信息)的流通线路和紧急货物的输送通道、交通控制应急系统是否建立;

⑤政府是否已经制定了隔离、疏散和配送体系的规划草案,以及相应的危机公关战略。

准备阶段:编制规划,构建应急体系

准备阶段就是城市防灾减灾规划的编制阶段。准备阶段的目标包括:假设城市已经暴发大规模的传染病危机,应该如何构建一个城市应急管理体系,使其既能遏制传染病的进一步扩散,又能为已染病的市民提供医疗服务。以下三点是在城市防灾减灾规划编制中规划师需要重点考虑的方向:

(1) 建立基本生存资源的生产和流通体系

城市生存和发展所需“进口”的资源本身就可能是传染病传播的载体。相较于现有的水源地保护和自来水生产安全监控,食品生产和流通体系可能更容易受到污染。解决对策是鼓励更多地依靠本地进行农业生产和市场流通,规划手段包括土地用途管制和基础设施配置等。如果城市的食品自给率较高,传染病暴发期间的基本生存问题便容易得到解决。从这个意义上讲,基本农田保护不仅仅是保障国家食品安全的措施,同样也是在城市危机的情况下保障人民基本安全的重要举措。

(2) 构建强有力的医疗卫生体系

城市中的传染病一旦暴发,医疗卫生系统将会在危机突发的初期和中期承担巨大压力。为了保证医疗卫生系统充分发挥作用,避免患者拥塞在少数医疗机构,编制空间上均衡、合理的规划就必不可少。同样,疫苗或其他药品的合理储备和流通也是值得注意的问题,如果不能及时分发药品、水和食物,那么,即使储备再充足也毫无意义。

在应对传染病灾害时,临时性医疗机构的提前谋划可能更为重要。例如,用短短一周时间就建成的小汤山临时性非典定点医院,被认为是2003年北京抗击SARS战役中的“转折点”,该医院不但治愈了672名患者,而且无一例医护人员和其他人员的新增感染,彻底遏制了SARS的肆虐传播,这在医疗史上是十分值得借鉴的宝贵经验。

临时性医疗机构的选址非常重要:①要与市区保持一定距离,以便隔离;②要方便药品、器械、食物和饮用水等物资的输送,交通通达性要好;③环境优美,便于病人康复。但应当看到的是,在当初的紧急状态下,小汤山医院粗糙的设计和施工使其很难得到持续利用,甚至其所占土地都很难进行整理。为了避免此类资源的浪费,在防灾减灾规划中应提前谋划一些适当的场所,如市郊公园或训练场等;同时,规划师还要与建筑师密切配合,提供有弹性的设计方案,使这些适当的场所能够在危机暴发时期经过稍加改装便能发挥作用,在危机结束之后经过消毒处理和修缮即可恢复常规用途。

(3) 构建值得信赖的通讯和交通体系

防灾减灾规划的编制一定要注重危机时期信息传播网络的畅通。传染病一旦暴发,管理者必须与公众及各个部门保持有效的沟通。收音机广播和电视传播曾是政府与公众沟通的主要方式,但今天互联网和手机通讯正在逐渐替代传统的媒介。在传染病暴发时,必须保持手机、互联网、电视和收音机传播网络的畅通,保证相关信息能够快速地传递给公众。另外,还应制定相关政策,鼓励构建小范围的信息网络,在区、街道和居委会等层级,明确适合的人选(预备人选)作为信息节点,负责紧急状态时信息的上传下达。

同样,交通体系在防灾减灾过程中也将发挥重要的作用。能否将重要的资源快捷地输送到最需要的地点,以及快速地疏散人群并将需要隔离的患者送至医疗机构,都是应对传染病暴发的关键问题。如果传染病灾害进入相对稳定期,市民被要求自我隔离,则基本的物流体系一定要保持运行,为市民提供生活必需品。灾害暴发前,规划师就应当与市民、公共卫生官员和危机管理负责人一起,共同完成疏散路径、隔离方案和基本物流体系的应对方案,根据不同条件划分区块并制定相应政策,开发应对灾害的决策支持系统。

需要强调的是,在设计方案的编制和完成过程中,公众参与必不可少。一是群众智慧非常重要,二是可以使市民更好地了解方案,从而有助于灾害来临时的协同应对。因此,组织一系列的宣传和演习活动也应是防灾减灾规划工作的重要内容。

反应阶段:辅助决策,完善实施方案

实证研究发现,在灾害发生的最初阶段,决策者的反应十分关键[6]。在缺少足够信息的状况下,决策者通常面对多个互相矛盾的目标,比如拯救生命、遏制危害、安抚群众、保护资产及收集证据等,这些任务通常由不同部门负责,非常容易产生冲突。因此,城市必须建立一个高效的决策指挥中心,在防灾减灾规划中必须指定并预留危机管理决策指挥中心的办公地点,以保障相关设备的运行。

当传染病暴发时,规划师可以凭借其专业知识和空间分析能力,发挥收集疾病数据、生成有效空间信息、提出决策建议等重要作用。在传染病暴发初期,准确统计并预测其传播速度和方向是决策的关键。通过及时的追踪排查,早发现、早隔离、早治疗,尽可能地将传染病遏制在较小范围内。规划师要在第一时间与卫生工作者通力合作,评估需要发布预警的地区并采取适当的对策,如宣布该区进入紧急状态。

如果传染病全面暴发,就必须采取措施疏散人群或者进行隔离封闭。规划师要根据实际情况,帮助决策者修订原有的防灾减灾规划,制定更为细致、科学的方案。此外,公布方案的时间也相当关键:如果决策者公布的应对方案及时有效,市民就会选择在家安心休养,疾病传染将会得到有效遏制。否则,市民将可能陷入恐慌,试图自行逃离所在社区甚至城市,从而造成更大的混乱(如交通堵塞、犯罪等)。

恢复阶段:筹划发展,提升应对水平

通过观察危机管理的全过程可以看到,在传染病灾害平息之后,规划师的工作并未完结。灾害结束后,城市最大的问题是如何恢复经济、社会和文化上的活力。在传染病暴发期,人们的各种需求暂时受到压抑,导致灾害过后可能出现“报复性消费”,这将使陷入停滞的经济活动突然加速,因此,规划师要做好准备以应对各种发展的需求。另外还应注意的是,一旦城市经济毫无起色,规划师则需要配合其他部门共同谋划一些活动以重振城市经济,如举办纪念活动、修建大型基础设施等。

此外,恢复阶段的另外一项重要任务是总结灾害的应对经验和教训,修补漏洞。公共危机管理体系和防灾减灾规划涉及多个机构和多种方案,认真总结传染病暴发的前因后果及应对得失,能够使规划师重新思考传染病灾害的发生原因、发展形势与应对策略,从而更好地将规划专业的知识整合到应对灾害的各个阶段之中。

结语

城市规划向公共政策的转型分为两种路径:一种是综合性、理念上的转型,即“大转型”;另一种是专项规划的方法和内容的转型,即“小转型”。前者是方向,后者是基础,两者相辅相成。在城市防灾减灾规划的编制过程中,要真正强化规划的公共政策属性,重要的是将公共政策的理论、方法、模型和手段全面融入到城市规划体系的各个环节中。

本文结合公共危机管理的理论和 PPRR 模型,以全过程、多部门的公共政策视角,探讨了规划师在城市灾害的预防阶段、准备阶段、反应阶段和恢复阶段所应采取的对策,以期为其他类型的防灾减灾规划和研究,尤其是“被动型”应急管理模式所应对的灾害提供借鉴。

如今,大城市特别是“世界城市”,在传染病的威胁面前比以往任何时候都显得更加脆弱。这些城市的规划师有必要做好应对自然或人造传染病暴发的准备,具体应注意以下四点[7]。

(1)在预防阶段,全面掌握城市现状,评估不同类型的传染病暴发的可能性和途径,严格审视城市抵抗传染病暴发和灾害发生时保持基本运行的能力。

(2)在准备阶段,需完成城市防灾减灾规划的编制,致力于构建应急状态下的城市运行体系,包括:基本生存资源的生产和流通体系、强有力的医疗卫生体系,以及值得信赖的通讯和交通体系;鼓励食品生产自给自足,提前规划临时性医疗机构,设计疏散路线和隔离方案,发动公众参与[8]。

(3)在应对阶段,凭借所掌握的相关信息、专业知识和防灾减灾规划实践,规划师应与卫生工作者一起,收集数据、分析信息并提出建议,在危机中为公众提供及时、准确的信息,同时支持决策者做出科学、合理的决策。

(4)在恢复阶段,配合其他部门,或做好准备应对经济活动的突然复苏,或提出建议刺激城市经济增长,同时,重新审视之前的公共危机管理体系,查漏补缺。

…

作者 | 焦永利

作者简介:经济学博士,现为中国浦东干部学院教研部副教授,研究方向为城市经济、城市发展与治理、开放型经济、公共政策评估等。社会兼职有中国财政学会PPP专业委员会常务委员、中国城市科学研究会城市治理专业委员会委员、新华社中国经济信息社特约分析师等。

长按并识别图中二维码

关注城PLUS

感谢阅读 | 分享

联系我们

请在微信后留言

原文始发于微信公众号(城PLUS):公共政策视角下的传染病防治计划

健康城市:应对新冠疫情专栏

健康城市:应对新冠疫情专栏