一场疫情,让人们开始重新思考城市的高度聚集与高流动性的利弊得失,而我们认为,“因噎废食”并非可取之道,高聚集和高流动带来的“活力”仍是城市应当追寻和珍视的特质,我们更需要从循环系统的动态视角,在保持城市活力的同时,致力于提升城市的“韧性”,一个拥有畅通循环系统的城市,才是真正的健康城市。

2020年的春节,新冠疫情肆虐,全国大大小小的城市一夜之间被按下暂停键,原本熙熙攘攘的街道变得人迹罕至,门可罗雀,只留下钢筋水泥的建筑在空荡荡的马路两旁沉默地矗立。这不是我们熟悉的城市该有的模样,它们本不该如此了无生气,这样的情景让每一个热爱城市的人都怅然若失。

人类历史上,凶狠的传染疫病常常带来毁灭性的打击,鼠疫、天花、霍乱、流感,这些被人们称作“瘟疫”的东西,总是与两件事情相关,一是交往,二是聚集。罗马帝国的南征北战、美洲新大陆的征服与殖民,在促进跨地域交往的同时也传播着疫病,而工业革命以来的城市高度聚集与基础设施的匮乏,则蕴酿了多次可怕的爆发式疫情,当然也促成了市政设施的改良与现代城市规划的萌生。

所以,当此次新冠疫情席卷而来之时,很多城市规划领域的有识之士都摩拳擦掌,想要做些什么。可是我们也应当意识到,与19世纪伦敦的霍乱疫情不同,这次的新冠疫情并不是因为我们城市的市政设施或空间布局有什么重大缺陷,它的可怕之处是借助了当今高度发达的交通网络和高度互动的城市化乃至全球化的力量,实现快速的远距离扩散,也正因如此,政府才不得不采取几乎是全国覆盖的“隔离”措施。这次的疫情,正是给超大型城市区域因人员高度聚集而产生的公共健康问题敲响了警钟,而我们必须意识到,这是生活在城市时代的人们必须不断面对的挑战。

曾经,我们的城市规划不断强调公共空间之于交往的重要性,强调区域交通网络之于连接的重要性,我们以人口的持续增长为荣,那是一座城市吸引力与活力的象征,可是今天我们尴尬地发现,城市的公共空间成了敏感地带,而城市融入区域网络的程度愈深,面对疫情就愈危险。

于是,今天的我们不得不面对一个棘手的“悖论”,为了降低疫情风险,我们难道要以牺牲城市的流动性与活力为代价吗?

我们的答案是否定的。面对疫情,我们不能“因噎废食”,而是应当努力寻求让高聚集高流动城市更加健康运行的方式。“活力”永远是城市的关键性特质,暂停、隔离都只是短时的权宜之计,而真正的长久之计,我们认为是“韧性”。

健康,绝不意味着不生病,而是能与疾病共处,让有机体在疾病中不断自我修复。同样,健康的城市,也并不意味着要完全避免疫病,而是要意识到传染性疫病本就是与人群聚集共生的现象,城市需要学会与疫病共存共处,并从疫情的打击中迅速恢复。

要考量“活力”与“韧性”,“流动性”是一个关键性指标。关于流动性,过去只单方面强调人口、资本等生产要素的流入,却往往不太重视强调废物、废水、废气的排出,这样的“流动性”并不完整,它缺乏保持健康均衡的自我调节机制。而一个健康的城市,应该是物质和能量流入与排出都顺畅,如同正常新陈代谢的有机体,自动流入需要的要素,排出无用有害的要素,才能保持一定的调节能力,这就是“韧性”。

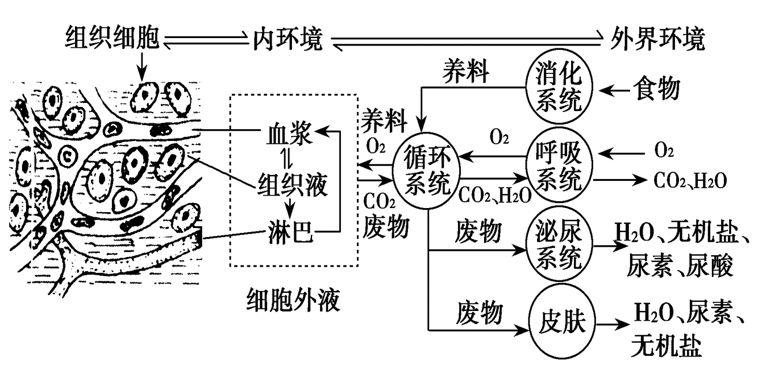

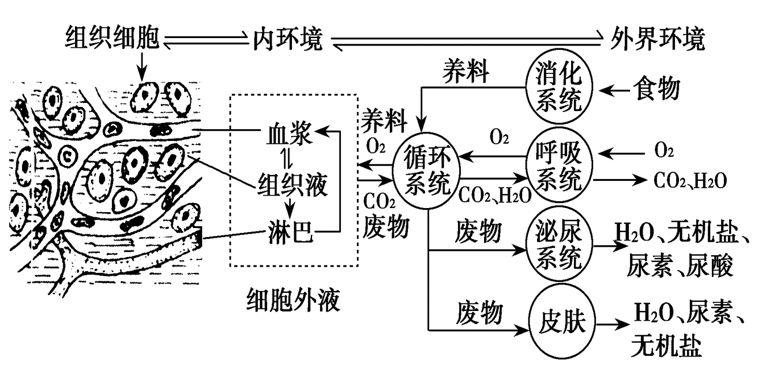

我们用健康的人体各器官系统的协调运行做一个类比。在人体系统中,最为重要的是与人体代谢相关的四大系统:消化系统吸收营养,呼吸系统提供氧气,血液循环系统输送养分,泌尿系统排出废物,它们之间相关串联,互相协作,共同构成人体与外界间的物质与能量交换循环,帮助人体在物质和能量的输入输出过程中,实现养分的吸收与废物的排出,维持人体的基本运行与健康成长。

同样,与人体类似,城市的健康发展亦离不开这种“输入-输出”、“吸收-排出”功能系统的稳定运行。人口、资本的流入、聚集与交互,不断创造着城市的财富和活力,这是城市需要的“养分”,聚集产生的废物、废水、废气则必须迅速顺畅地排出,这些过程的运行有赖于城市的交通网络、市政管网以及生态开敞空间体系。

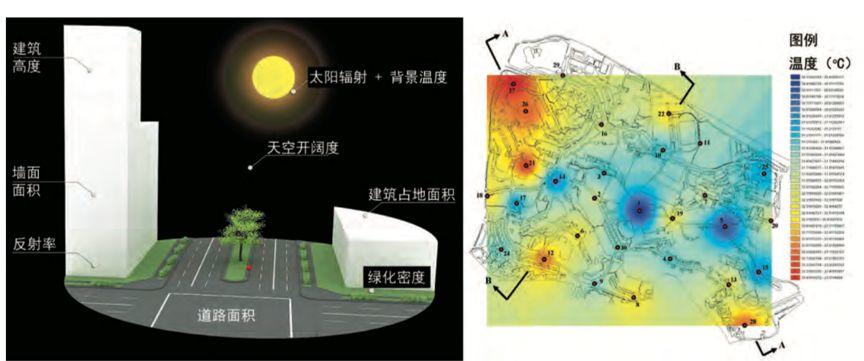

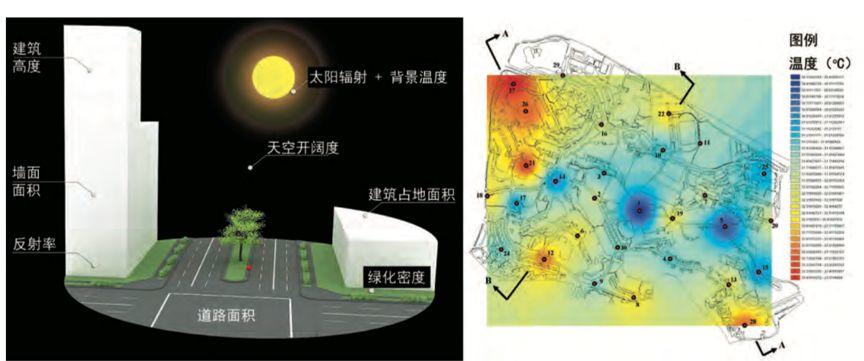

因此,从健康城市发展的长远眼光来看,保持通畅的城市循环系统以提升城市“韧性”,是应对高度聚集相伴生问题的长效机制。而具体到应对主要借助空气传播的传染性疫情的措施,则重点在于在人口集聚、高密度城市环境下,合理规划和设计城市空间肌理,促进城市系统健康循环,使整个高密度建成环境实现自然空气的流通,形成一个拥有良好新陈代谢功能的健康城市,以提高人们的生活质量、保证人们的生命安全。

聚焦此次新冠肺炎疫情,我们认为可以在以下不同尺度的空间中针对空气流通进行优化,从而在维持城市活力的同时,提升城市的韧性。

区域交通枢纽是人员聚集的关键性节点,必须保持良好的疏散性和开敞度,为人流和气流的疏散提供空间。在住区和公共建筑物设计中应尽可能采用自然通风采光的设计手法,注重封闭性与开放性的平衡。在城市道路交通设计上,提倡通过城市慢行系统有机串联社区、公园、绿地、交通场站和公共服务设施,提升街巷路网功能,利于人群的疏散,畅通城市“毛细血管”,以达到城市的健康流通。同时倡导绿色低碳的生活方式,例如步行或骑行办公、出行,减少人群接触,降低传播机率。

新加坡绿色生态住区和绿色建筑,充分考虑了日照、通风、雨水收集等布局因素,还采用垂直绿化及生态绿化空间层,种满绿色植物,并增加了多种生态技术的集应用内容。在城市社区和建筑等节点设计中,形成“可流动”的通风循环系统,不会形成公共空间的阻滞,既可以提高城市舒适度又改善城市空气质量。

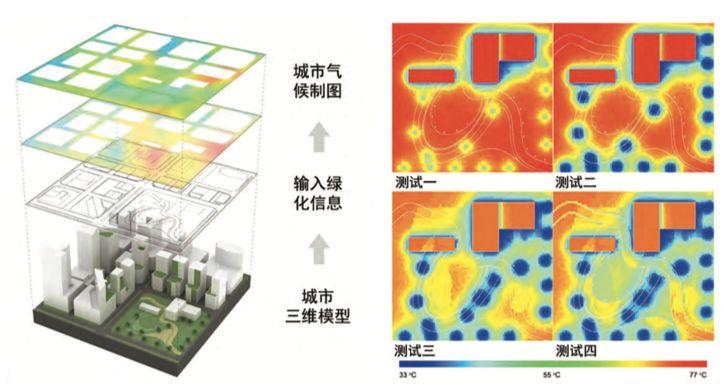

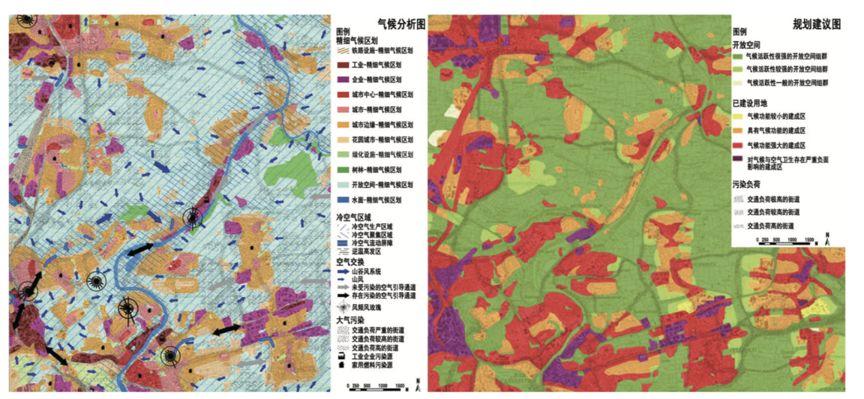

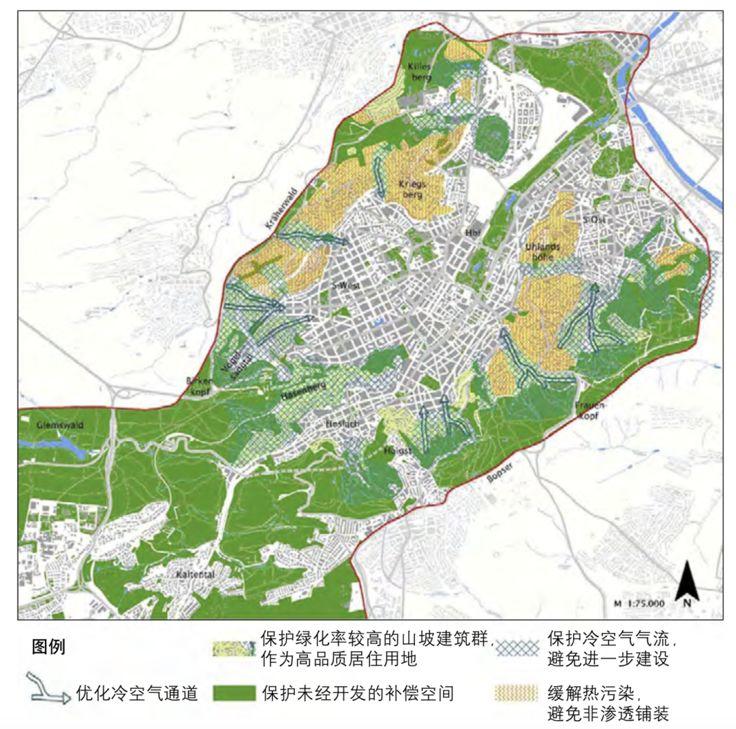

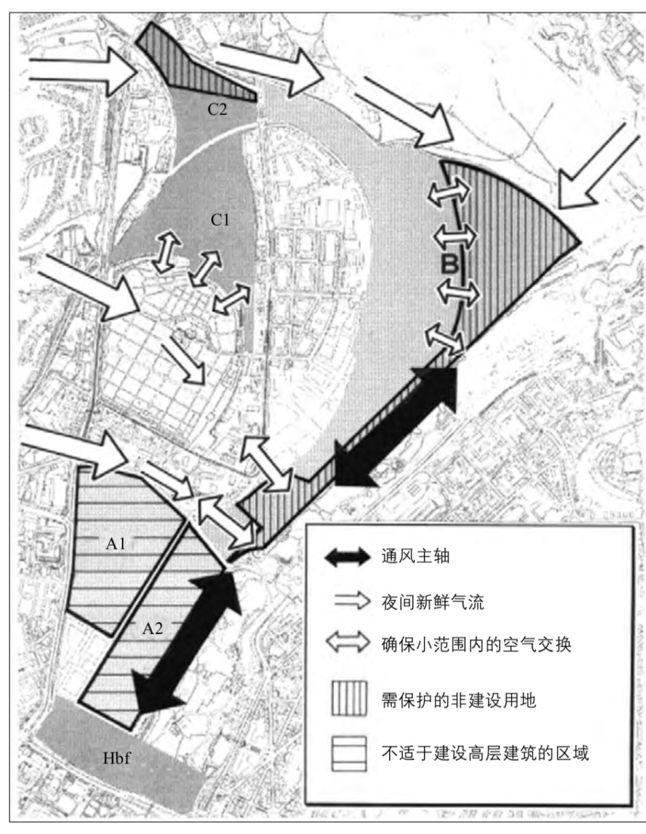

在人口集聚、高密度的城市环境下,怎样才能通过合理地规划和设计实现自然空气的流通,以促进城市大气健康循环,保证城市居民的生命呼吸系统安全呢?其中最有效的规划设计手法是通过保留和开辟城市绿色空间,构建成城市通风廊道。在国土空间规划中,应将农林业用地、城市绿化用地、非建设用地范围的限定落实到土地利用与景观规划中,将冷空气通道与新鲜空气通道以“绿楔”、“绿廊”、“绿带”等形式明确下来。

国内外很多城市已将自然通风评估纳入法定的环境规划条例或者绿色评价体系,也值得我们借鉴。

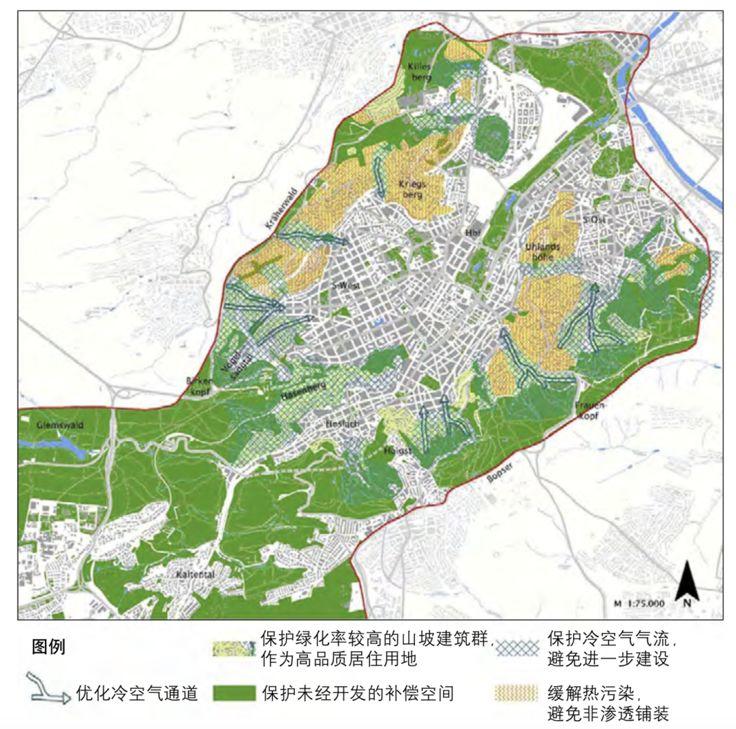

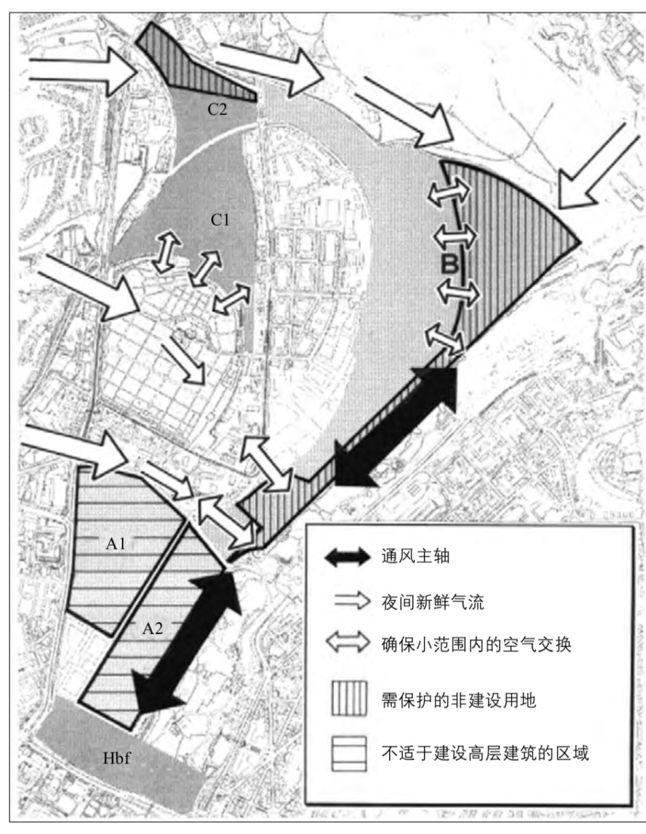

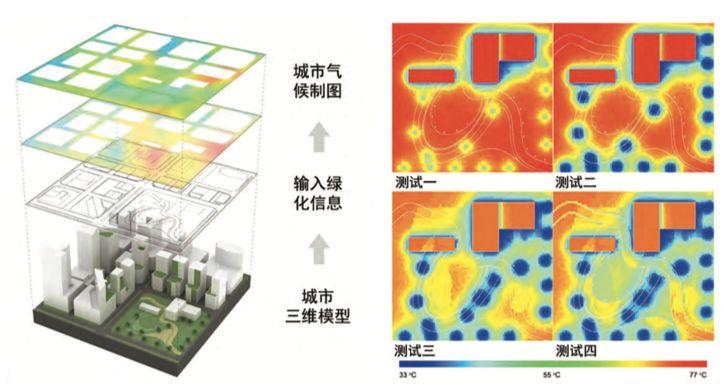

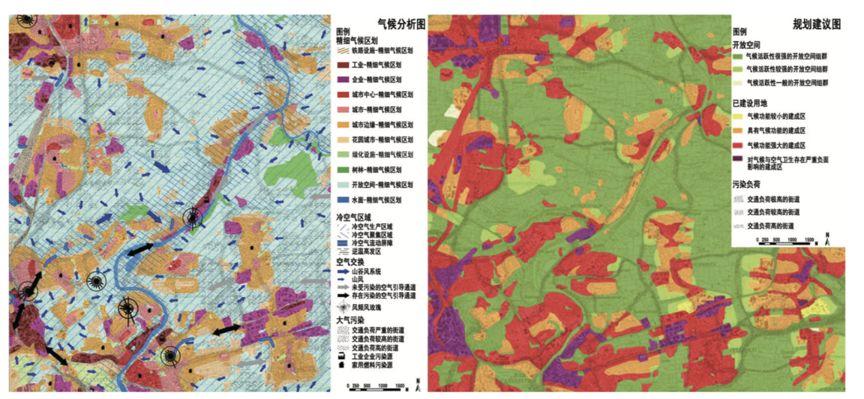

德国斯图加特将城市气候地图作为城市规划和设计的依据,着重考虑城市热岛效应、污染与通风廊道之间的关系,政府机构、规划师和市民可以通过控制绿化率、建筑容积率等各种手段,调控城市建设用地和建筑密度,通过地块设计和改造来改善城市微气候,引导城市空气健康循环和良好的人居环境建设。

基于城市气候专项研究的“斯图加特 21 世纪”城市设计建议

在宏观的区域尺度,城市建成环境嵌入在更大的生态体系中,因此也成为大尺度生态循环的一部分,正因如此,我们才更要强调城市与周边大尺度生态系统的衔接,将城市的小循环融入生态大循环,以生态大循环的自净能力支持城市自身的新陈代谢。比如,珠三角地区的都市连绵区就嵌入在整个岭南山地、珠三角水系以及南海所共同构成的生态循环体系中,通山达海的绿道和碧道水循环网络,可以给都市建成地区输送源源不断的自然新鲜空气,并利用水陆热交换效应活化河流沿线的小气候。山海之间绿道与碧道的畅通性,以及与都市地区的嵌合性,是生态大循环发挥积极作用的重要保障,也是我们需要通过积极干预手段刻意保护的。

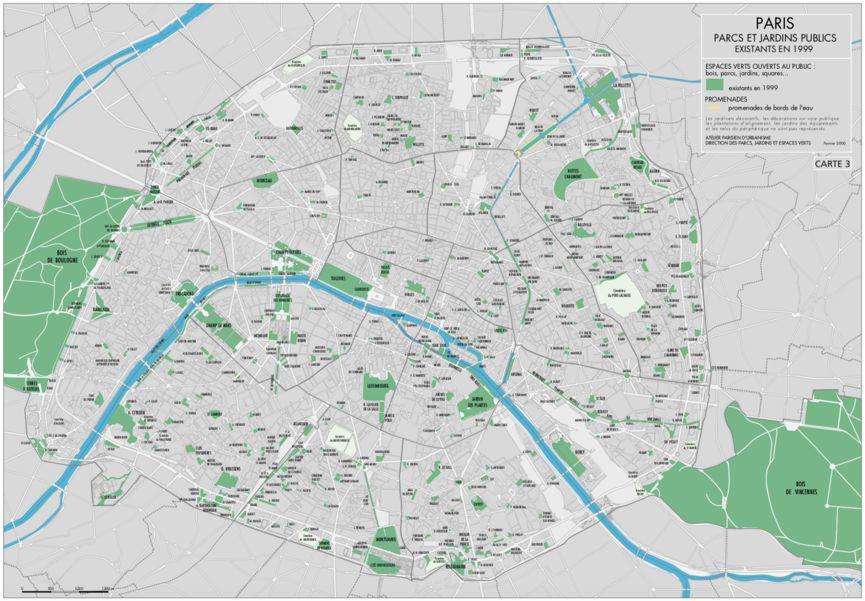

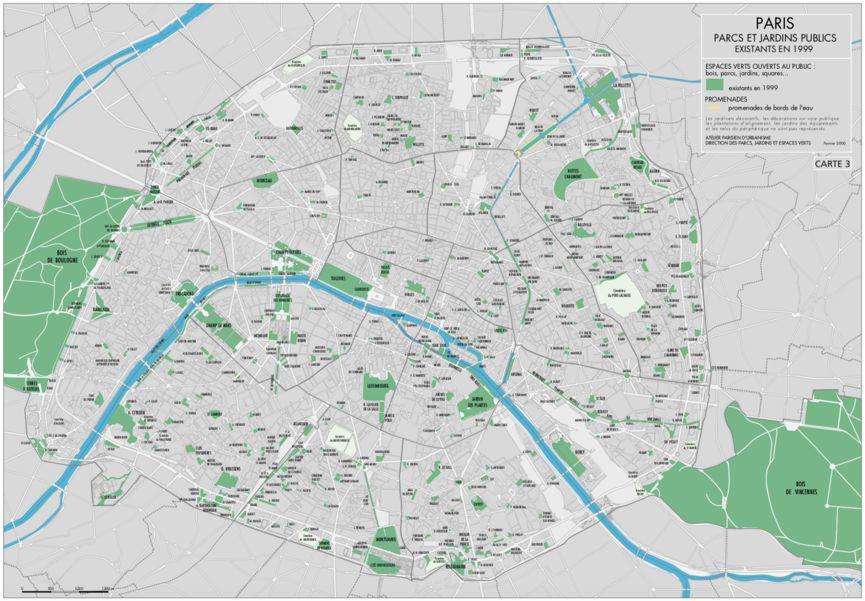

巴黎气候计划(PCP),以多层次公园绿地构建山水相连的城市生态系统,分为三个等级:一是大型森林公园——在市区东西两侧规划两片大型森林公园,形成城市的绿肺;二是生活性绿地——环城路内的455块公共绿地,其中包括15个大型公园,154个花园,254个街头绿地,以及32条林荫道;三是功能性绿地——主要包括14处苗圃等。另外,沿轨道线和河岸线等线性廊道采取植树计划,保留大量的线性廊道空间,利于城市的通风循环。巴黎气候计划通过绿色空间和绿色廊道的构件,在冷却加湿空气、加速水蒸汽循环、改变高密度地区微气候等方面的作用不可忽视,在促进城市形成良性生态循环体系方面具有重要作用。

1、黄玉贤;陈俊良;童杉姗;利用城市绿化缓解新加坡热岛效应方面的研究[J];中国园林;2018年02期

2、刘姝宇;宋代风;王绍森;德国城市气候地图发展及其规划引导作用衍化[J];国际城市规划;2015年03期

3、唐燕;周桐等;德国气候地图的绘制和使用——多尺度的气候变化应对[J];住区;2015年01期

4、https://xw.qq.com/cmsid/20190807A0L3VE00

5、袁 磊;张宇星;郭燕燕;许雪松;改善城市微气候的规划设计策略研究——以深圳自然通风评估为例[J];城市规划;2017年第09期

6、杨辰;城市规划:一种改善城市气候的工具——巴黎气候计划(PCP)简介[J];国际城市规划;2013年02期

7、APUR. Parcs jardins publics: situation, évolution et projets 1881-1999[R]. Paris: APUR, 2000: 11

8、https://www.apur.org/sites/default/files/documents/101.pdf

陈洋

广东省城乡规划设计研究院

政策研究部负责人

住房政策研究中心主任

原文始发于微信公众号(南粤规划):疫情思考 | 城市战“疫”的健康视角:活力与韧性的平衡