版权说明:本文转自“中大综合地理信息研究中心”公众号,感谢作者授权发布,如有转载等事宜,请联系原作者。

为了利用当代地理信息和大数据等技术手段辅助疫情防控,研发志愿者团队早在大年三十就启动了“疫情踪”软件的研发工作,并在2月3号发布了“共治共享,众志抗疫—‘疫情踪’App 开发及其思考” 一文供大家共同探讨。

这几天,一些热心的网友给软件的开发提出了宝贵的意见,我们正在积极优化升级软件功能,包括:

(1)考虑了公众日常活动与病人时空临近性和场所类型的个人活动暴露风险评估,用于支持个人自我防控参考;

(2)考虑了过去5天病人停留状况和场所类型的环境时空风险评估,用于支持引导民众日常出行和活动场所选择以及政府精准的消毒参考等;并开展性能测评,希望能尽快使得该软件和方案趋向成熟。

简单地讲,就是回答公众关心的两个问题:

“我过去几天所去过的地方有跟现在的病例接触过吗?”

“我现在想去某个地方,那里过去几天有病例停留过吗?”

以及回答政府关心的问题:

“除了病例住的小区以外,现在哪些地方还需要去做杀毒处理和提醒老百姓格外注意?”。

本文在前面推文的基础上,进一步探讨与软件开发相关的理论思考,包括方案构想背后政府和公众互动的治理理念思考,以及对技术方案本身的优化思路等,抛砖引玉,欢迎一起探讨。

一、互联网+大数据为疫情防控助力

当前的新冠肺炎疫情正牵动着全国上下各界的神经,成为大众关切的头等大事。疫情防控一级响应的号角吹起,上下一盘棋的机制便发挥其在应对疫情防控期的高效与敏捷的管理作用。互联网+大数据也很快发挥其在疫情治理中特有的作用,成为政府与公众高效互动,协同治理的重要媒介,共同构设新时期疫情防控的联防联控新模式。

在国家和省市政府层面,除了在传统的官方网站单向发布信息外,纷纷在其互联网+政务平台推出了疫情防控线索征集的服务,其中,国务院在1月24日便在其互联网+督查平台开通了“疫情防控线索征集”公众端,及时收集疫情一线信息,并很快嵌入到目前广泛大众使用的微信平台(城市服务-征集疫情防控线索板块),给民众开启了通往中央政府的民情直通车。而各大数据服务平台也同样开启了加班模式,例如,百度、腾讯、丁香医生等团队快速推出了疫情时空动态服务,为民众提供及时的信息服务。而其他民间志愿者团队也纷纷推出了民众关切的其他服务,例如“新型冠状病毒感染的肺炎确诊患者同行查询工具”,给春运期间有长途出行的民众提供基本信息服务,近期,也开始有应用结合互联网+大数据的后台数据,推出类似的小区尺度的疫情查询和高铁、飞机等近距离接触查询的服务。为公众及时了解自身疫情暴露状况提供很好的服务。

互联网+大数据已经从解决民众日常生活的服务(电商、打车、共享单车、外卖等)进入到公众政务,正在酝酿和催生新型的“共治共享”治理新模式。

二、互联网+大数据与“共治共享”的疫情防控治理新模式

社会大分工催生了人类的聚居模式和城市与乡村的组织形态,而技术革命则助推了人类的生产、生活和社会组织模式。以互联网+大数据与人工智能为代表的新一代信息技术革命,已经渗透到人们生活中的方方面面,例如大量普及使用的手机和各类移动终端服务,与之相适应的,公共政务也面临如何适应新技术而转型升级的问题。

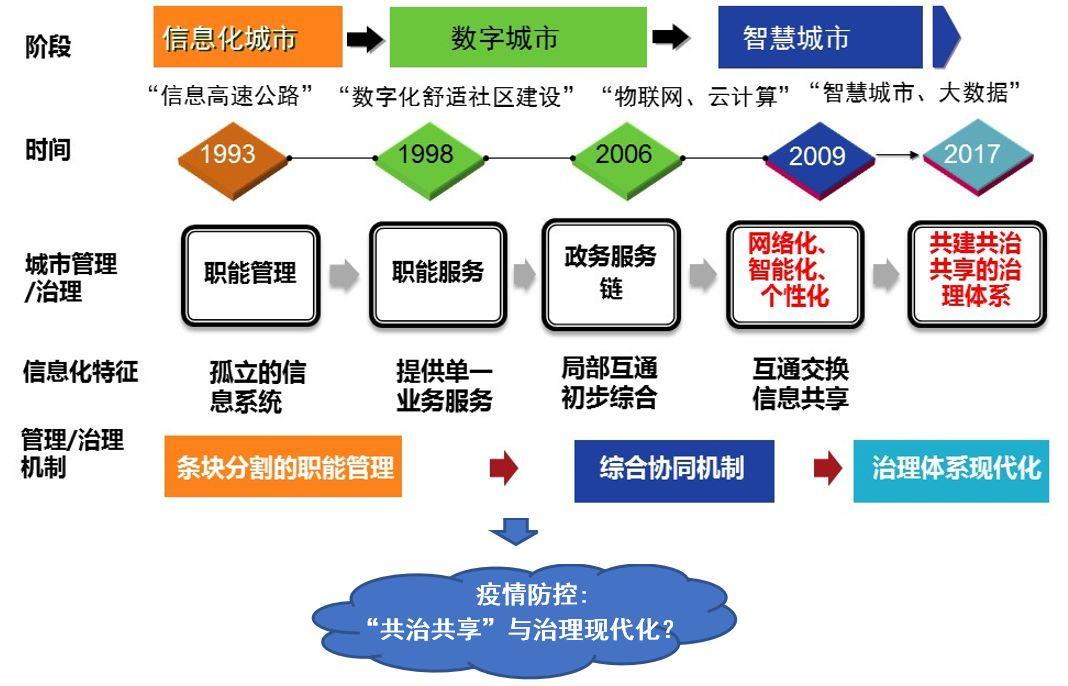

图1 互联网+大数据与疫情防控治理现代化

在过去20年的信息技术发展演化中,公共政务的信息化也正从辅助日常政务职能管理逐步走向更加以网络化、智能化和个性化服务为特征的智慧城市服务体系(图1)。

顺应新技术的发展潮流,国家在智慧城市与治理体系创新方面也推出了一系列的举措,在十九大报告中,更是明确指出,要“推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”,以及要“打造共建共治共享的社会治理格局” (图2)。

如何将技术革命与治理真正的深度融合,是值得当前深思的一个重要议题。

图2 互联网+大数据与治理创新

“共治、共享”理念强调了多方参与和协同,在传统的政府内部多层级多部门体系基础上,增加了多方扁平化参与的机制设计。在本轮疫情防控中,已经得到了初步体现。例如前文提及的国务院互联网+督查平台,使得公众和各界信息有机会直接进入到最高决策层,实现了信息获取的扁平化。各类信息查询平台也及时为公众日常生活的决策提供参考依据。然而,这些举措在政府与公众有关疫情防控的及时互动设计方面仍有待优化。

“疫情踪”软件设计的理念便是希望在此方面有所突破,并引起后续大家的思考。该软件基于政府权威机构和电信部门掌握的病例发病前一段时间的活动时空信息,通过公众自愿上传个人活动时空点信息的方式,为公众提供其周围的确诊患者5天内去过的地方的信息查询,方便日常活动和出行规划;同时通过比对病例与公众活动时空临近度,结合累计时长和场所类型等因素,给公众提供是否有可能跟确诊患者在一起以及潜在暴露风险的信息参考。上述技术理念在一定程度上实现了政府与公众互动,共同形成合力抗击疫情的治理模式。

政府联动运营商,提供后台信息服务;公众在自愿原则上贡献自身活动信息(类似滴滴打车、美团外卖等服务);二者数据互动形成的信息为双向服务,一方面,用于公众日常活动与自我评估参考,另一方面也用于政府精准防疫(例如在特定的场所特定的时间进行消毒等),各得其所,形成动态的良性互动。

三、“疫情踪”疫情防控治理新模式的隐私保护与数据安全问题

当前的疫情防控中为了有效阻断或减少病毒传播,及时发现并提醒病患的密切接触者,给公众提供日常活动的环境风险信息,并给政府提供及时的场所消毒等环境风险信息,都是实现疫情防控的精准施策,舒缓民众焦虑情绪,形成群防群控的合力的重要保障。“疫情踪”软件开发的思路正式希望构建这样的信息沟通渠道,为疫情防控提供公众与政府决策参考。

在这二者信息互动的过程中,隐私保护和数据安全问题受到民众的关注,也是该模式是否能有效运作的重要前提,是一个涉及法律、人文、技术、方法等多学科领域的复杂问题。为此,研发小组尝试从技术角度回答解决上述问题的技术方案:

1. 在病例数据的采集和隐私保护方面,《中华人民共和国传染病防治法》第十二条指出“在中华人民共和国领域内的一切单位和个人,必须接受疾病预防控制机构、医疗机构有关传染病的调查、检验、采集样本、隔离治疗等预防、控制措施,如实提供有关情况。疾病预防控制机构、医疗机构不得泄露涉及个人隐私的有关信息、资料。”为此,病例数据如何脱敏,去除隐私信息后及时为疫情防控提供支持尤为重要。在2020年2月3日召开的中共中央政治局常委会议中也明确提出要“推动相关数据和病例资料的开放共享,加快病毒溯源、传播力、传播机理等研究,及时完善防控策略和措施”。为此,本方案从以下技术方面保障了病例数据的隐私问题:

(1)建议由国家卫生健康管理部门协同公安、工信部门和运营商,从运营商那里获得病人手机号对应的潜伏期活动时空点信息,包括个人的经纬度和时间等信息,建立病人活动时空点数据库。该数据库只需要每天所有病例潜伏期的时间和空间点信息,无需任何跟病例有关的个人信息,甚至编号,因此,是一个整群的数据集,且按照当前的定位精度,是有一定的空间模糊度的,单凭该数据库无法直接跟某个个体挂钩。

(2)由政府部门主导,通过一定的安全机制(如安全网闸、从政府内网转外网等方式)向公众提供轨迹查询和疫情信息服务。通过安全机制设计保障数据的安全与个体数据的隐私问题。

(3)在使用机制方面,病例数据库只在系统后台运行,公众只能查看自身及其周边的情况,无法获取病例的数据资料,从而进一步保障了数据安全问题。

2. 在公众数据的隐私保护方面,本方案采用公众自愿的方式,采集公众活动点时空数据,每人只计算自己的情况,保护个人隐私。此外,系统在数据存储访问技术手段上,也通过充分考虑数据使用和交互的安全机制设计,在技术上保障了数据和访问的安全。

四、基于时空位置服务引导公众日常活动的必要性和可行性

当前防疫工作进入攻坚战,防疫和安全生产需要两手抓。尽管在大疫面前,GDP不应该作为考虑的重点,但是为了保障基本物资的供应和社会稳定,仍需适当考虑有条件地恢复生产。据中国统计局公布数据,2018年全年的国民总收入是89.69万亿元,简单按照每天核算为2457.3亿元,即使全国停摆一半工作,损失也每天以千亿计,因此,有序安全恢复生产尤其重要。

怎样引导公众有序安全出行和活动显得尤其重要。本方案以广州为案例,对使用效能进行了初步的可行性论证:

思路一:考虑病例与公众活动空间重叠的因素:利用2019年在广州采集的133位志愿者两天内(工作日与周末)的GPS轨迹生成50米缓冲区,作为其日常活动空间。其面积的平均值为0.81 km2,生成100个随机病例点。结合人口普查数据,计算以上随机点活动空间中的居民数量。综合100次随机病例点活动空间中居民数量的计算,城市总人口的约6.6%的人可能在上述50米缓冲区的空间分辨率中与病例近距离接触。简单类推,在这种比较粗糙的空间分辨率下,当病例数达到1545人时,如果所有病例随机分布,则全市都有可能接触。

本系统在公众端相对高分辨率的数据采集模式,随着用户增加,则系统可以在病例空间率上大大提升,若按照10米的空间分辨率计算,当病例数达到967人时,可能接触病例的居民才达到总人口的5%;当病例数达到19313人时,全市居民都有可能接触。因此,在上述思路推导下,理论上,采用本系统可以为引导目前多数城市大多数民众开展正常的活动提供参考。

思路二:考虑基于病例的手机活动轨迹与大众日常活动时空轨迹重叠度的思路。模拟形成了基于1小时时间分辨率和基站尺度(城区50米~200米)左右空间分辨率的病例数据集和以5分钟GPS采样的公众活动模拟数据集,计算得到100个病例的情况下,二者在50米范围内可能时空临近的比例是3.7%,如果通过其它地理和计算手段提高病例时空数据的分辨率,则比对的效果还可经一步提高。

小结:基于活动空间重叠和基于活动时空临近关系的思路,都可以使广州这样的城市在100个病例的情况下,95%以上的民众的活动空间是有相对安全保障的,如果除了考虑上述测算的时空临近因素外,还增加了时间重叠的长度以及场所类型,可以进一步提高分析的精度,在病例数据库方面,也可通过融合多源数据的方式进一步提高精度,因此,本技术方案可以为保障有序恢复正常活动和生产提供公众与政府决策参考。

五、总结

互联网+大数据与“共治、共享”抗疫治理现代化理念通过强化政府与公众之间的及时沟通和互动,将有效助力疫情防控,并形成新时期应对应急事件的治理模式。

本志愿者团队开发的“疫情踪”App软件(后续将推出更详细的功能介绍)基于上述理念进行了技术层面的解读,在技术助力治理方面进行有益探讨。

在疫情防控与恢复生产两难选择面前,只要注意自我防护,在目前多数城市的疫情状况下,绝大多数人的正常活动是相对安全的。采用前述基于时空定位技术的个人活动安全评估和日常场所环境风险信息服务,可以较好地为引导公众规避风险场所,逐步恢复正常生活提供有益的参考,也可以为政府及时对可能有病毒残留场所的精准消毒提供参考。

注:后台数据支持和推广应用保障是本软件能否发挥作用的重要前提,“疫情踪”APP相关功能升级和系统性能测试已经初步完成,将在后续推文中详细介绍,可以免费开放分享,欢迎有意向探讨使用本APP辅助疫情治理和针对本模式研究问题研讨的地方部门和个人联系:

疫情踪:108716164@qq.com

团队成员

技术指导:

李德仁 中国科学院 院士,中国工程院 院士

周成虎 中国科学院 院士

柳林 广州大学公共安全地理信息分析中心 主任

总体设计负责人:

周素红 中山大学 教授;广东省公共安全与灾害工程技术研究中心 主任

总体技术负责人:

朱欣焰 武汉大学 教授

开发团队核心成员:

武汉大学:呙维、刘武平、吕尚威、王芳、熊维茜、张彤,方志祥

中山大学:杨利军,李秋萍,卢俊文,周淑丽,郑重

广州中科云图智能科技有限公司:潘屹峰,王丹,龚骏华,何永辉,曹幸浪

国家超级计算广州中心:陈志广,王永祥,邓志涛

开发团队参与成员:

杨骥,方正洋,马艳磊,刘凯,王昌栋,林荣平,黄畅如,曹晶晶 等

初审:李郇

审核:刘晔

终审:邓孺孺

◆ ◆ ◆ ◆

文章只代表作者观点,文责自负,与本公众号立场无关

◆ ◆ ◆ ◆

欢迎公众投稿,投稿邮箱uisysu@163.com

请注明微信投稿字样

回复“0”可获得文章列表

点击下列标题即可查看相关文章

【研究】日常活动视角下居民健康影响的性别差异 ——以广州为例

【学生作品】笑语声在地,青山影入城——基于生态健康理论的广州小北片区城市更新设计

……

原文始发于微信公众号(城市化研究):抗疫治理现代化——“疫情踪”App 开发及其思考(理论篇)

健康城市:应对新冠疫情专栏

健康城市:应对新冠疫情专栏