突发公共卫生事件的规划与设计应对思考

—— 街区“大开放”,住区“中防控”,组团“小隔离”

ZUP | 总师办

4

/ 专题

前 言

INTRODUCION

武汉新冠肺炎再一次给我们敲响警钟:在全球化与城市化不可逆的大背景下,在超大型城市地区不断涌现、城市功能高度密集和混合,关联性和流动性不断加强加密的新常态下,如何通过城市规划促进公共健康?规划与设计工程师对于卫生防疫能够做些什么?

鉴于这种想法,浙江大学城乡规划设计研究院从规划设计、建筑工程、文化旅游与生态景观等角度,推出了系列文章《公共卫生突发事件的规划与设计应对思考》,希望与各位同仁一同对此次疫情所暴露出的问题进行反思,对未来的规划方向、理念与设计进行探讨。

2019-nCOV 新型冠状病毒的全国性扩散,极大地危害了公众健康与生命安全。城市防灾防疫作为城市规划与建设中的重要因子,需要有意识地超前安排与考虑。作为城市规划师的我们是否可以从居住空间组织乃至空间转换的维度,从组成城市空间最基础的单元——住区来入手,探索性构建大开放街区、中防控住区、小隔离组团为核心的城市住区“三级”空间防控体系,来应对“平疫”时期的不同需求。

并进一步思考城市住区应如何分级分类?各自所对应的范围?配设何种类别的设施?在“平疫”时期下又如何进行服务职能与防控角色转换?

城市住区空间

防控体系构建

1

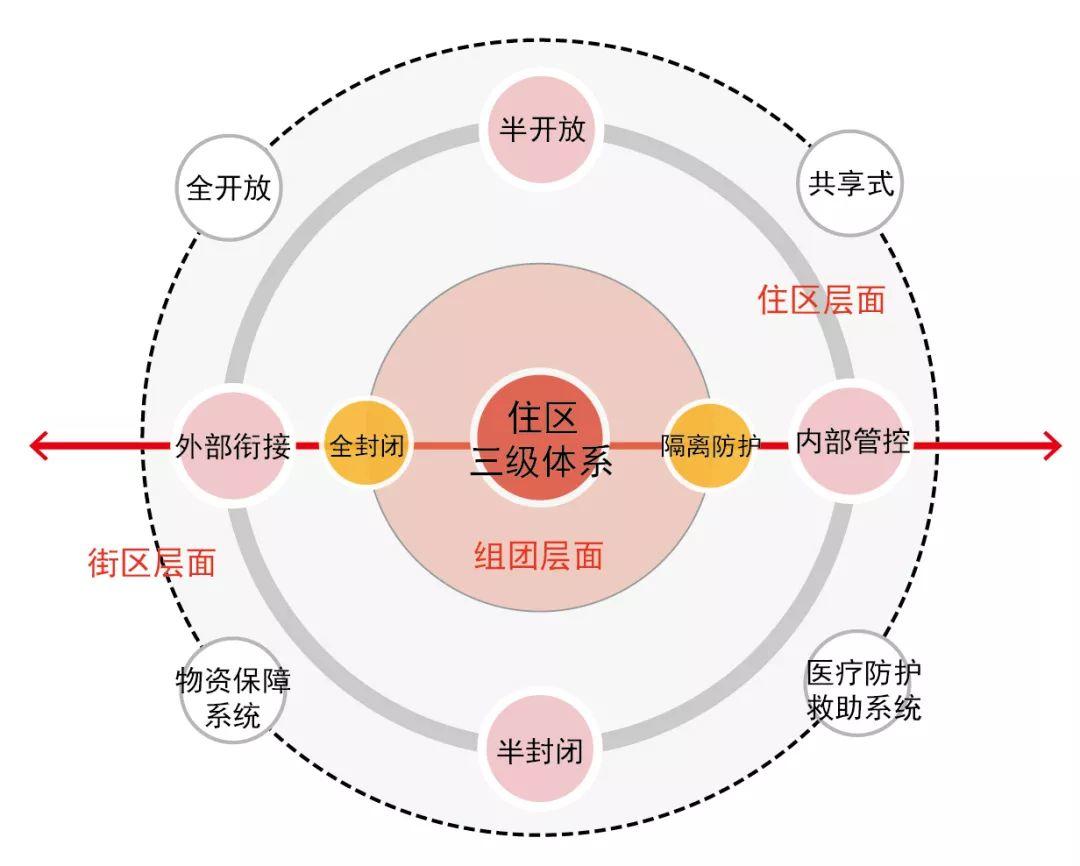

城市住区空间防控体系的分级分类原则

1.1 街区层面——“开放式”

街区空间组织以“开放式”为主要模式,各项服务配套设施、卫生服务设施实现全开放、共享式。在疫情防控期,街区仍进行开放式管理,确保高效地与跨区域物资保障系统、应急医疗防护救助系统相衔接,最大可能发挥区域整体协作功能。

1.2 住区层面——“防控式”

住区空间组织以“防控式”为主要模式,实现半开放与半封闭相结合。在疫情防控期,住区可进行半开放、半封闭化管理,兼顾有效的外部衔接与内部管控。

1.3 组团层面——“隔离式”

组团空间组织以 “隔离式”为主要模式,各项服务配套设施、卫生服务设施不对外共享。在疫情防控期,组团可进行全封闭化管理,确保有效的内部隔离、防护到位。

城市住区“三级”空间

防控体系的构建与转换

2

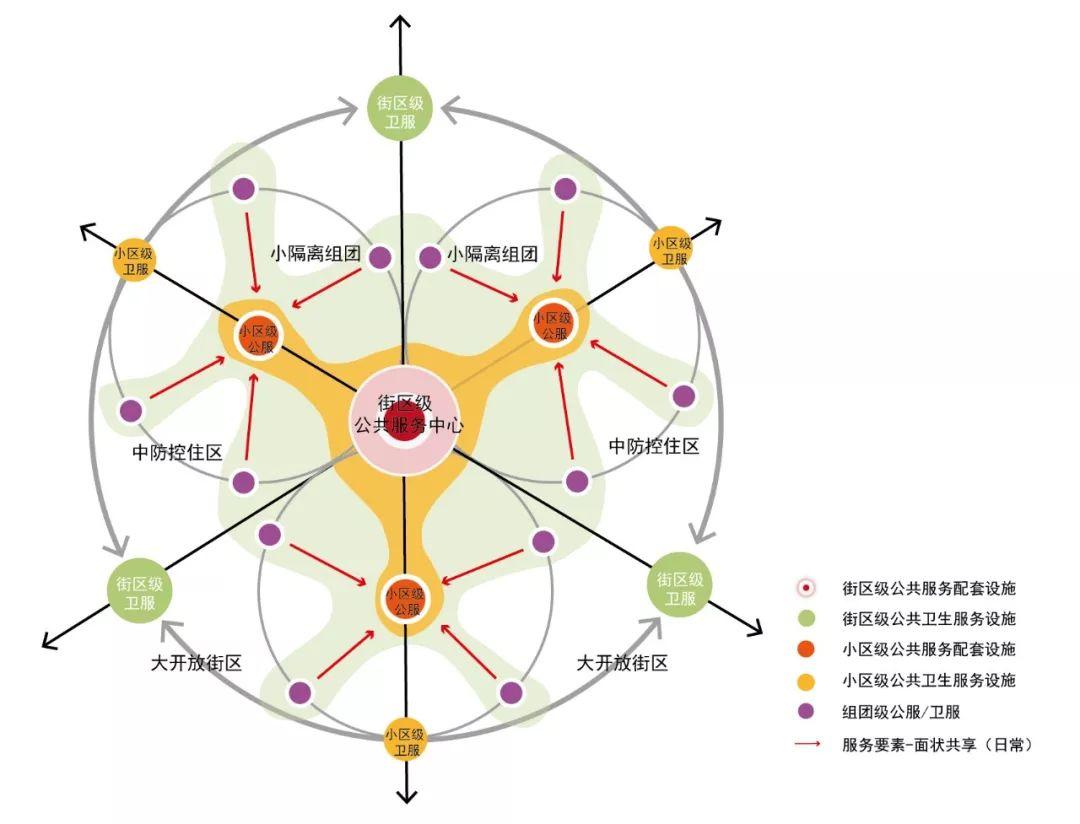

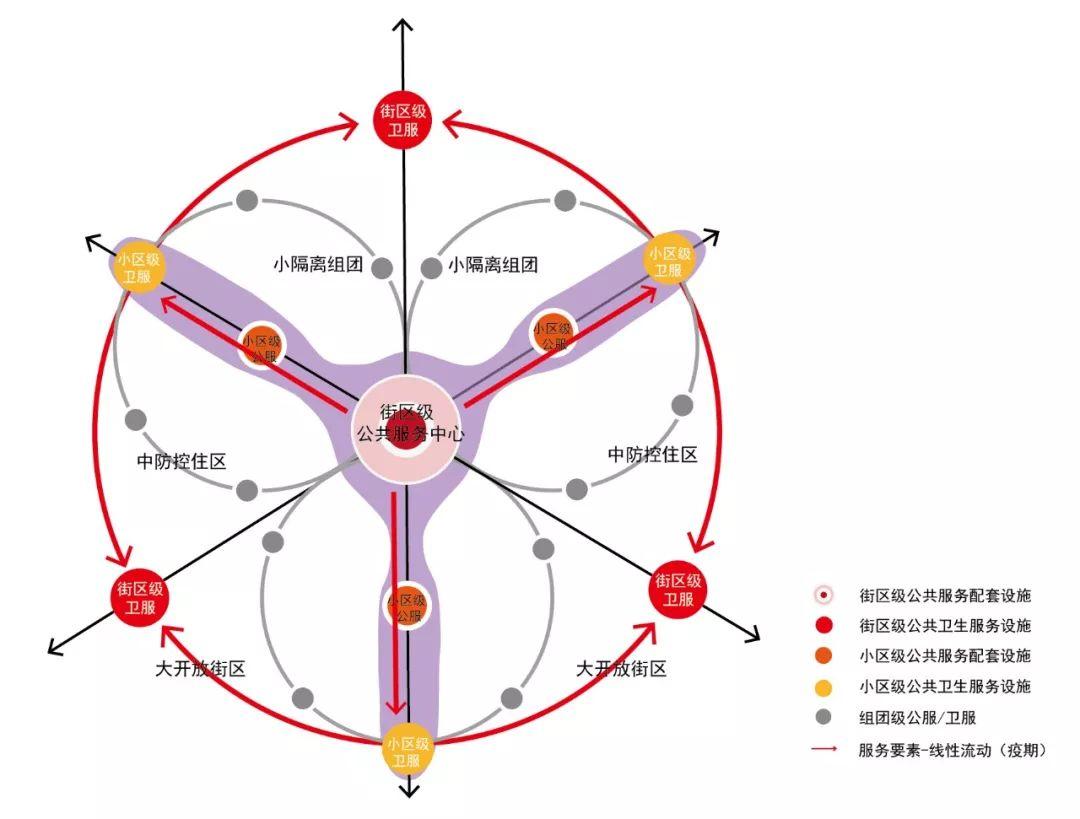

城市空间体系以居住区为基础单元,在针对日常生活时期、疫情防控期的不同情况下,考虑构建以大开放街区、中防控住区、小隔离组团为核心的城市住区“三级”空间防控体系,来应对“平疫”时期的不同需求。日常时期,以公共服务设施要素为核心,呈“面状共享”;疫情防护时期,以卫生服务设施要素为核心,呈“线性流动”。(见图2-1/2-2)

2-1 城市住区三级空间防控体系

(日常-要素面状共享)

2-2 城市住区三级空间防控体系

(疫期-要素线性流动)

2.1 大开放街区

开放街区一般由城市干路或用地边界围合而成的15分钟生活圈居住区,人口规模为5-10万人,配套设施完善。日常生活时期,确立以街区级公共服务配套设施体系为主导的运行模式;疫情防控时期,快速转换成以街区级公共卫生服务设施体系为主导的运行模式。

(1)街区级公共服务配套设施体系主要由公共管理与公共服务设施、商业服务业设施、市政公用设施、交通设施组成,以“面状共享”的形式满足街区内部公共服务与资源共享。疫情防控时期,空间组织结构快速由“面”到“点”转换,只保留核心“点状”公服设施供居民使用。

(2)街区级公共卫生服务设施体系可以由综合医院、传染病专科医院、综合保健院等组成,是疫情防控期的前沿阵地,承担应急医疗救治与监测防控的功能。疫情防控时期,空间组织结构快速由“点”到“线”转换,即其他设施都以街区级公共卫生服务设施为核心,优先进行补给与保障,要素呈“线性流动”。

综合医院:

-

负责综合性医疗服务,指导社区卫生服务机构开展基本医疗服务的功能;

-

承担突发公共卫生事件应急救治的功能;

-

疫情报告和监测,协助疾病预防控制中心开展常见传染病的预防控制的功能;

-

建设医院公共卫生信息系统,实现信息共享的功能。

传染病专科医院:

-

重大传染病疫情的监测与分析的功能;

-

重大传染病流行时期救治方案与防控措施;

-

协助疾控部门做好采样工作。

综合保健院:

-

开展保健服务,对常见疾病进行防治;

-

指导和开展保健教育与健康促进工作;

-

组织与实施保健技术培训。

(3)街区级公共疏散空间、应急避难场所可由大型多功能运动场地、中学、文化活动中心等公共服务设施组成,在疫情防控时期,临时搭建“方舱”医院承担街区内居民的隔离观察与应急避难的功能。

2.2 中防控住区

中防控住区一般由城市干路、支路或用地边界围合而成的10分钟生活圈居住区,居住人口规模为1.5-2.5万人,配套设施齐全。日常生活时期,确立以社区级公共服务配套设施体系为主导的运行模式;疫情防控时期,快速转换成以社区级公共卫生服务设施体系为主导的运行模式。

(1)社区级公共服务配套设施体系主要由商业服务业设施、小学、文体服务设施、卫生服务设施组成,以“面状共享”的形式满足小区内部公共服务与资源共享。疫情防控时期,空间组织结构快速由“面”到“点”转换,只保留核心“点状”公服设施供居民使用。

(2)社区级公共卫生服务设施体系由社区卫生服务中心组成,是疫情防控期的基础平台,承担初步筛查、承上启下的功能。疫情防控时期,空间组织结构快速由“点”到“线”转换,即其他设施都以社区级公共卫生服务设施为核心,优先进行供给与保障,要素呈“线性流动”。

社区卫生服务中心:

-

为社区提供基础医疗服务的功能,包括疾病的诊断及治疗、健康咨询、体检、转诊,实现与综合医院的双向转诊;

-

配合其他卫生机构开展疫情报告和监测,开展疾病预防控制,慢性病管理,计划免疫等功能;协助处置辖区内的突发公共卫生事件的功能。

社区防控隔离机构(兼护理保健):

-

对社区患者进行隔离与防控的功能;

-

开展个人或家庭健康管理服务和咨询项目,对个人或家庭的健康危险因素进行全面监测、分析、评估以及预防的功能;

-

完成社区居民健康档案的建立,为高危人群提供有针对性的预防保健服务的功能。

(3)社区级公共疏散空间、应急避难场所

可由中型多功能运动场地、小学等公共服务设施组成,在疫情防控时期,承担社区内居民的防疫物资存放与应急避难的功能,防止疫情进一步扩散与蔓延。

2.3 小隔离组团

小隔离组团一般由支路或用地边界围合而成的5分钟生活圈居住区,居住人口规模为0.5-1.2万人,配建社区服务设施。日常生活时期,确立以组团级公共服务配套设施体系为主导的运行模式;疫情防控时期,快速转换成以组团级公共卫生服务设施体系为主导的运行模式。

(1)组团级公共服务配套设施主要由物业管理、便利服务、活动设施、垃圾收集等便民服务设施组成,以“面状共享”的形式满足组团内部的公共服务与资源共享。

(2)组团级公共卫生服务设施主要由组团内的卫生服务站组成,是疫情防控期的隔离单元,承担最基础的防控隔离功能,呈全封闭化管理。疫情防控时期,空间组织结构以 “点”状形式存在。

卫生服务站:

-

开展常见病、多发病的治疗与处理;

-

开展老年护理、预防保健服务;

-

疫情时期,对个体疑似病例可进行封闭式隔离观察,对外来人员逐个进行健康排查。

公共卫生服务

的建议与思考

3

3.1 公共卫生服务信息网络的建设

公共卫生服务信息系统的建设包括:

-

基层社区卫生服务网络建设,各个社区卫生服务中心之间应实现资源共享;

-

综合医院、专科医院、疾病预防控制中心等与社区卫生服务中心组成医疗联合体,实现资源共享;

-

公共卫生GIS平台系统建立,可以将公安、消防、交通、防灾和公共卫生等不同领域的信息系统有效整合,有助于形成完整统一的区域信息管理体系。

3.2 公共卫生管理监测系统的建设

公共卫生服务管理和监督机制采用集中管理和社区参与的原则,在政府部门的指导下,由卫生机构对住区公共卫生服务的实施进行管理和监督,并采取相应的措施让居民参与到住区公共卫生服务体系的建设中。同时,公共卫生服务体系的建设还应与公共服务配套体系的建设相适应,以保证其的高效运转。

3.3 完善公共卫生资源合理配置

加大各级人民政府对公共卫生事业的投入,重点向公共卫生、基本医疗、社区卫生、生物医药、人才培养等领域倾斜。关于公共卫生资源优先配置方法,可把经济学理论中的机会成本和边际理论应用到卫生资源配置中,这种方法可以高效地配置公共卫生资源,并能有效的帮助决策者考虑卫生设施的公平性。

往期回顾

NO.3丨硬核科普 气溶胶 & 室内空气净化器

www.zjdxghy.com

杭州市金色西溪1号楼1301室

● 扫码关注我们

浙大规划院版权,转载请联系

〓 用心铸就规划,蓝图诠释梦想 〓

原文始发于微信公众号(浙江大学规划院):【ZUP防疫专题】街区“大开放”,住区“中防控”,组团“小隔离”

健康城市:应对新冠疫情专栏

健康城市:应对新冠疫情专栏