突发公共卫生事件的规划与设计应对思考

—— 城市与规划在突发公共卫生事件中的挑战与问题

ZUP | 创新分院

2

/ 专题

前 言

INTRODUCION

武汉新冠肺炎再一次给我们敲响警钟:在全球化与城市化不可逆的大背景下,在超大型城市地区不断涌现、城市功能高度密集和混合,关联性和流动性不断加强加密的新常态下,如何通过城市规划促进公共健康?规划与设计工程师对于卫生防疫能够做些什么?

鉴于这种想法,我们从规划设计、建筑工程、文化旅游与生态景观等角度,推出了系列文章《公共卫生突发事件的规划与设计应对思考》,希望与各位同仁一同对此次疫情所暴露出的问题进行反思,对未来的规划方向、理念与设计进行探讨。

当今城市的发展背景

Development Background

1

经济全球化

在全球化大发展的时代,世界上国家之间、城市之间的联系不断增强,中国在全球社会经济中扮演的角色也越来越重要。就以出境旅游来看,2018年,我国出境旅游市场增长到1.49亿人次,相比2017年同比增长14.7%(数据来源:《中国出境旅游发展年度报告2019》)。

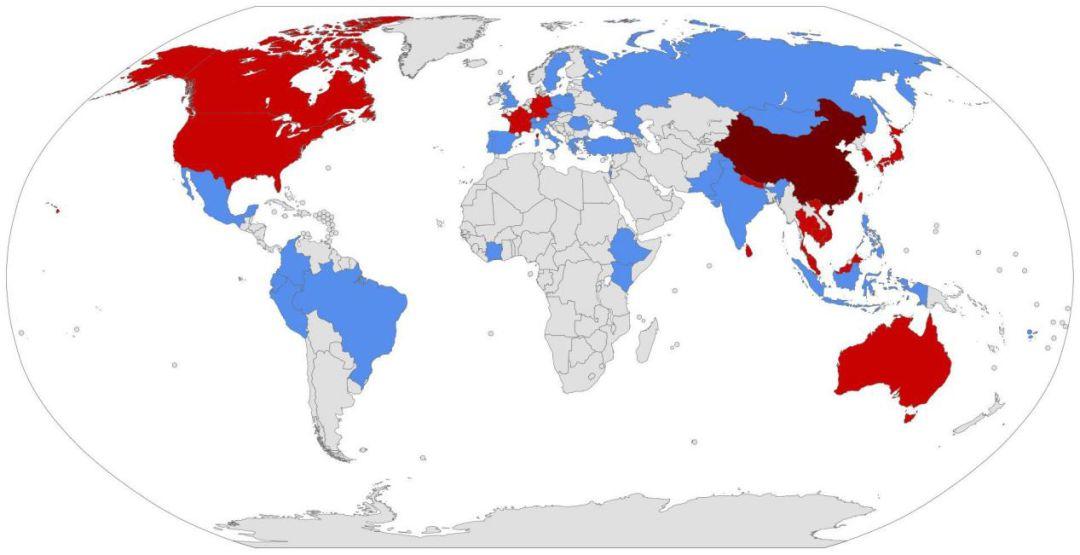

中国城市发展的全球化使这次武汉的疫情爆发不再是一个国家的内部问题,伴随着人口流动,疫情已蔓延至日本、德国、英国等全球多个国家和地区。截至2020年2月9日,国外确诊患者已达302例,新型冠状病毒防疫已成为全球性应对工作。

新型冠状病毒疫情情况全球分布图

(来源:百度贴吧2020年1月29日疫情信息)

高度城市化

根据联合国经济和社会事务部(UN DESA)公布的《2018年世界城市化趋势》报告显示:今天世界上55%的人口居住在城市中,预计到2050年,全球城市化率有望达68%,这其中近90%的城市化增长来自亚洲和非洲。

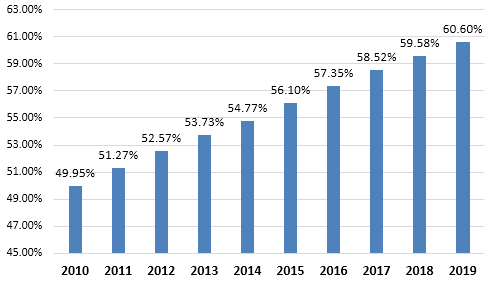

2019年我国常住人口城镇化率为60.60%。随着城市规模的扩大、人口的大量增加以及城市经济高度集中,城市安全问题比任何时候都更加迫切地摆在我们面前。此外,据国家统计局2019年数据显示,我国尚存在2.80亿人户分离人口,2.36亿流动人口,大量的不完全城镇化人口促成了“春运大潮”,也加大了此次新型冠状病毒疫情的控制难度。

2010-2019年中国城镇化率统计

出行快速化

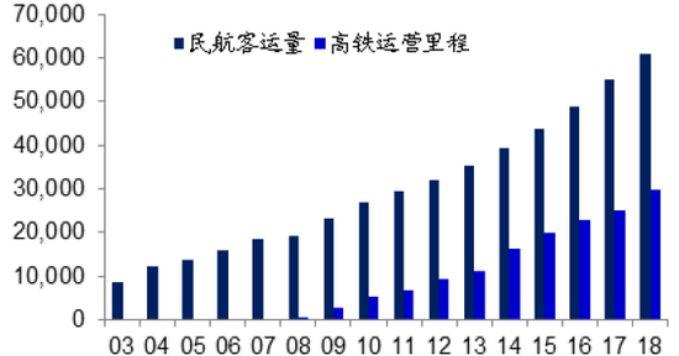

相比于2003年的SARS病毒,这次的新型冠状病毒潜伏期更长、传染性更高。同时,国内交通的便捷化、快速化,也是此次新冠肺炎影响巨大的一个重要外界因素。

2003年的中国还没有建立发达的高铁网络,而2018年中国的高铁营运里程已达到3万公里。2003年民航1年的客运量为8700万人次,而2018年已经超过6亿人次(数据来源:证券时报《姜超:以史为鉴,理解新冠肺炎的应对与影响》)。这就不难理解,在武汉新冠肺炎疫情发生后(伴随着春运),为什么在较短时间内就有500多万人口出城。

高铁、机场、高速公路、城际交通的快速发展,以及私家车的拥有量快速增加,使得人民出行更加便捷化,也意味着疫情传播更加方便,同时这也意味着通过交通方式切断有害病毒的传播路径难度成倍增加,使得原来局部的、区域性的风险很容易扩散成为一种区域性甚至全球性的风险与危机。

2003 – 2018 年民航客运量(万人次)

高铁运营里程(公里)统计

1月15日武汉迁出目的地地图

(来源:百度地图慧眼)

交往密切化

随着社会经济发展,人民的闲暇时间越来越多,人群之间的交往越来越频繁、密切和广泛。旅游、度假、购物、娱乐、健身等社会需求逐渐加大,我们的生活圈也从一个独立的家庭到走向居住社区,甚至到更大的区域范围。例如中国千百年来所形成的大流动、大聚会、大消费的春节年俗,也是寄托了万千家庭对人情交往的强烈需求。交往密切化,这看似极具温度的发展趋势,在疫情期间却会带来更多的接触隐患,扩大疾病传播范围,最终增加城市风险。

城市与规划暴露的问题

Exposed problem

2

突如其来的新冠肺炎的肆虐搅乱了我国正常的经济社会生活,全国范围内展开的疫情防控战,检验了我国对于突发事件的应急机制和应对能力。毫无疑问,它对城市规划的编制实施效果也是一次检验,鞭策我们的政府、规划工作者对疫情的防控和救治进行认真反思总结。

区域联防联控弱

伴随着对外开放与区域一体化发展,城市群、都市区逐渐壮大,交通、经济、文化等联络紧密,成为参与全球竞争的基本单元。但在面对突发性的公共卫生事件之时,却缺乏有效的联合防疫机制,导致事件发酵、不断蔓延,殃及区域内的其他城市。

以此次的新冠肺炎为例,武汉“1+8”城市圈为主要疫情区。1月23日,武汉作为疫情最严重的城市,首先进行“封城”。但周边黄石、鄂州、黄冈、孝感、咸宁、等8个大中型城市,作为重要影响区,并未及时的进行同步响应,导致疫情加剧,并向周边区域进一步扩散,影响至长三角、珠三角城市群。

2月9日湖北省疫情地图

(来源:微博)

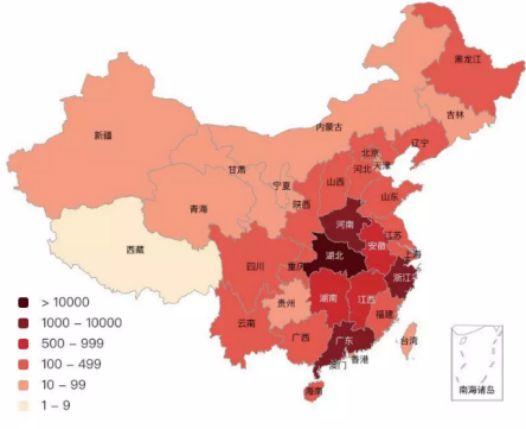

2月9日全国疫情地图

(来源:丁香医生)

防灾体系不健全

防灾体系层级不清,体系不完善。具体表现在预警分级不明确、物资储备匮乏、各部门响应滞后等多方面,如此次的新冠肺炎疫情前期,武汉曾一度陷入混乱局面,政府、医院等难以有序实施应急工作。这说明我国公共卫生突发事件相关信息的检测与预警机制需要进一步完善,相关部门需要能够随时掌握疫情检测的资料和信息并开展相关评估,进而采取具有针对性有效的防范措施。

设施支撑不足

在整个疫情防控过程中,医院设施、医护人员、医疗物资等供应的严重不足也进一步加剧了疫情的蔓延。因为床位数不足,大量的疑似病例无法及时收治;因为医护人员不足,一线医生高强度、超负荷工作;因为口罩、消毒水、隔离服等医护物资短缺,大量医护人员、病人、市民,“赤裸”抵抗病毒侵袭……这一系列的恐慌背后,让我们看到了构建平战结合的应急设施体系以及资源调配体系的重要性。好在疫情爆发后,城市应急医院(雷神山和火神山医院)迅速建成,全国的医护人员、医疗器材分批驰援湖北并有效提高了医护承载能力。此外还需要特别指出,由于部分社区医院服务能力有限,基层筛查作用没有得到应有的发挥,防疫的第一道防护线形同虚设。

武汉火神山、雷神山医院

社区堡垒作用待加强

社区作为公共卫生突发事件防御的前沿阵地,责任重大,应当在社会治理层面发挥出基础性的控制作用。然而,社区工作人员在实际工作中,缺乏相应的技能培训、充足的装备供给以及相对完善的工作细则,还有一些老旧小区长期处于失管的“开放”状态,在疫情中更显脆弱。

公众意识淡薄

公众防灾意识的教育是城市提升防灾减灾水平的一个重要的环节,也是城市减灾的基础和是减少灾害损失的有效途径,普及城市公众防灾意识的教育对城市安全与稳定有极其重要的作用。然而,当前我国的大多数城市,无论是在学校还是社会教育层面,均缺乏疫情防控的宣传教育,许多市民甚至不了解口罩的正确使用方法,直接导致了民众在突发公共卫生事件来临之时恐慌无措,无法正确应对风险。

专项规划欠缺

缺乏应对突发公共卫生事件的专项规划。目前,公共卫生突发事件的应对仅在城市的综合防灾规划中有涉及,当灾难来临的时候,其专业性、指导性远远不够,离“能用、好用、管用”的规划要求相差甚远。考虑到突发公共卫生事件具有突发性、复杂性和社会性,相关部门应尽快组织评估城乡健康体系,规划工作者应秉承系统性思维,运用多情景预测方法,并进行多学科协同编制城乡防疫专项规划,满足各类公共卫生设施空间需求和完善突发公共卫生防控机制,推进精细化的实施、层级分明的管控。

— END —

往期回顾

NO.1 规划在重大公共卫生事件中的响应

www.zjdxghy.com

杭州市金色西溪1号楼1301室

● 扫码关注我们

浙大规划院版权,转载请联系

〓 用心铸就规划,蓝图诠释梦想 〓

你“在看”我吗?

原文始发于微信公众号(浙江大学规划院):【专题】城市与规划在突发公共卫生事件中的挑战与问题

健康城市:应对新冠疫情专栏

健康城市:应对新冠疫情专栏