突发公共卫生事件的规划与设计应对思考

—— 通过城市应急管理规划建构城市的“免疫系统”

ZUP | 产研中心

19

/ 专题

前 言

INTRODUCION

武汉新冠肺炎再一次给我们敲响警钟:在全球化与城市化不可逆的大背景下,在超大型城市地区不断涌现、城市功能高度密集和混合,关联性和流动性不断加强加密的新常态下,如何通过城市规划促进公共健康?规划与设计工程师对于卫生防疫能够做些什么?

鉴于这种想法,浙江大学城乡规划设计研究院从规划设计、建筑工程、文化旅游与生态景观等角度,推出了系列文章《公共卫生突发事件的规划与设计应对思考》,希望与各位同仁一同对此次疫情所暴露出的问题进行反思,对未来的规划方向、理念与设计进行探讨。

成都市城市公共安全风险防控

暨应急管理规划研究

案例经验分享

因为“新冠病毒”,2020年注定是难忘的一年。病毒改变了你我的生活轨迹,阻断了正常的社会交往,病毒同样改变了城市的运行逻辑,一夜之间车水马龙的街头也能如此静寂。身处风暴中心的武汉,城市几乎运转停摆。一时间网络上各种信息喧嚣,面对这突如其来的一切,人们不免陷入对生命健康的担忧,对经济停摆的焦虑,对社会前路的迷惘。

作为一名城市规划工作者,团队有幸参与编制了《成都市城市公共安全风险防控暨应急管理规划研究》,觉得当下很有必要和大家分享一些思考。

课题简述

1

《成都市城市公共安全风险防控暨应急管理规划研究》课题于2019年3月启动,当时国家刚完成机构改革成立应急管理部,成都市的机构调整还未完成,与此同时《成都市城市总体规划(2016-2035年)》也正在修编中,课题由成都市人民政府应急管理办公室组织,协同成都市规划主管部门推进。

专题以成都城市公共安全风险防控暨应急管理与城市规划结合作为研究对象,思考在城市发展过程中,如何结合城市规划有效建构城市的公共安全风险防控系统,形成切实可行的城市应急管理机制。(由于专题主要涵盖城市规划和城市公共管理两个专业,公共管理章节与清华大学公共安全研究院-许欢副研究员共同完成。)

尽管成都市应急管理规划只是完成了前期的课题研究,尚有待启动正式编制实施,现在回想起来,仍然不得不佩服成都市政府的未雨绸缪。这种前瞻思维也充分体现在本次疫情的大考中,让成都市交出来一份让人满意的答卷。成都,是最早一批建立应急反应机制的城市,也是最早一批组织恢复生产的特大城市。

成都(图片来源:网络)

对此,我们是欣慰的,很骄傲能够与成都市政府一起探索特大城市公共安全风险的全新管理思路,这或许就是城市规划工作者的骄傲所在。

应急管理

对城市的价值是什么?

2

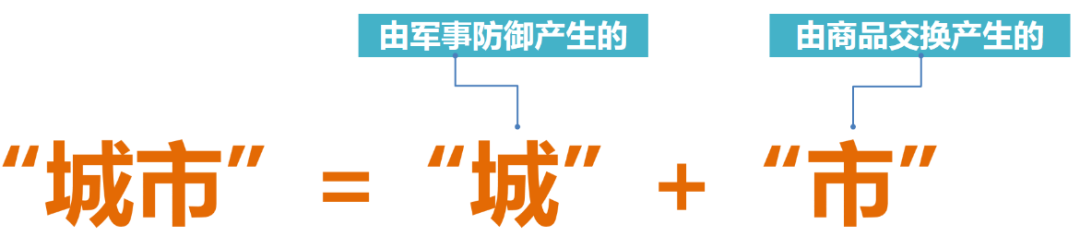

首先让我们再思考一下什么是城市?追溯“城市”的汉字原意,“城”指代城墙,保障人的安全;“市”指代“市场”,意思是进行交易的场所。

图解“城”与“市”

图片来源:

《成都市城市公共安全风险防控暨应急管理规划研究》

你会发现老祖宗很厉害,“城”在前,“市”在后,用老百姓通俗的话来说,人先得活下来,再考虑怎么活得像个人样。然而这就是城市发展两个核心要素:一个城市首先给人提供安全舒适的生活环境,同时还需要给人提供能够挣钱的机会,这样自然而然就进入良性发展的快车道。

城市是一个巨系统,就像生命体一样,他有自己的生命反应机制,具有新陈代谢、应激性、自适应、生长发育甚至遗传变异等典型的生命特征。人类文明发展到今天,工具和对外部环境的改造已经一定程度上替代了人类肢体的进化,城市就是人类生命的延续。纵观历史长河,城市正是一次次在面对挑战中不断演化,城市中的个体就像一个个的鲜活的细胞,道路和管道就是血管和经络维系着城市运转。

城市公共安全风险防控系统就像生命体的免疫系统一样,是城市系统应对各类风险的应激反应。总结本次新冠疫情处置的经验教训,如何通过建立高效的应急管理机制来防控城市公共安全风险,将成为城市管理者必须思考和解决的重要问题。

什么是

城市应急管理规划?

3

1、城市应急管理规划是城市公共安全风险防控系统的顶层设计

城市应急管理规划是一套完善的应对城市突发公共安全事件的提前安排和部署,是城市公共安全风险防控系统的顶层设计,包括事前预防风险(治未病)、事中处置风险(将疾病影响控制在最小范围)和事后秩序修复(形成抗体增强免疫力)三个方面。

首先,城市应急管理规划的目标是建立真正有效运转的城市公共安全防控系统,进行主动防控;而不是制订一大堆程序性的臃肿预案、坐等突发事件发生。

其次,城市应急管理规划的覆盖范围,应包括城市各类公共安全风险,既包括自然风险,如地震、水灾、火灾、旱灾、虫灾等,也包括人为风险,如战争、瘟疫、暴恐袭击、经济崩溃、供应链断裂等;而不只是局限于传统的生产安全。

第三,城市应急管理规划的表现形式,是软件与硬件(即指挥调度能力和物质基础)的结合、是空间利用与行为管理(即城市规划和行业需求)的结合、是条块管理体制(即部委行业指导和城市政府集权)的结合。

只有在完成上述工作的前提下,城市应急管理才真正能够像人体免疫系统一样,担得起应激、处置和修复的职责。

2、城市应急管理规划是全新的城市规划衍生品

城市应急管理规划是随着城市化进程加快、城市规模持续扩大以及现代生活模式转变出现的新的规划衍生品。它将过去城市“以军事防御为主”的安全需求拓展为全方位的安全需求,对现代城市管理提出了新的挑战,也对城市规划工作提出了新的要求。

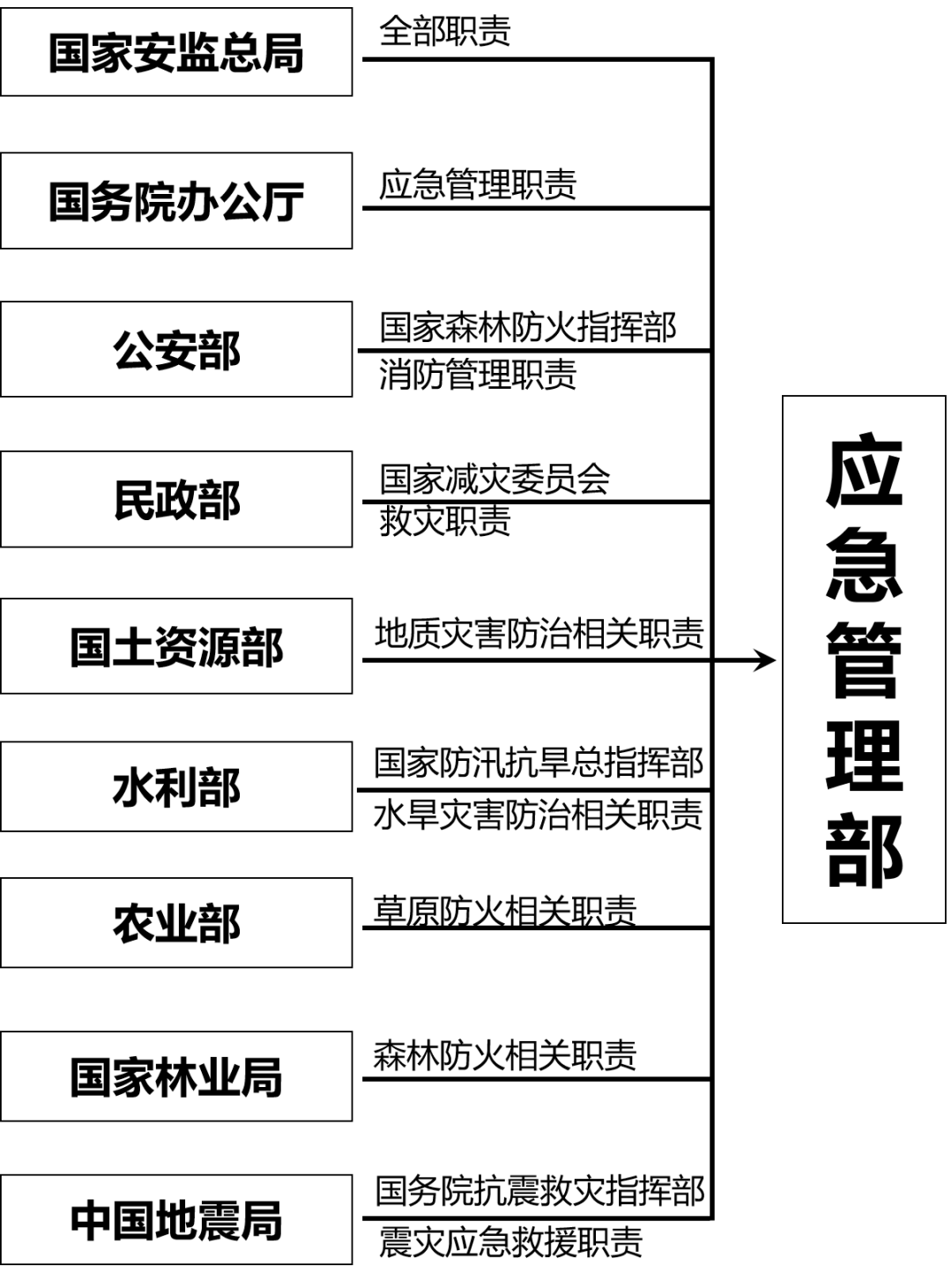

2018年中共中央印发《深化党和国家机构改革方案》,整合了公安部、国土资源部、水利部等9个部门职能组建应急管理部,应急管理工作迎来集中统筹的新阶段。

国家应急管理部组织架构图

(来源:根据相关资料自绘)

在这一前提下,是否能够处理好部委应急管理与城市应急管理规划的关系,直接决定着一个城市治理水平的高低。

在这一关系中,部委的应急管理统一指挥承担着把握战略方向的责任,而城市应急管理规划则承担着类似于战区的战术执行任务,必须在指挥机制、分工体系、战斗能力和空间利用四个方面形成有机合力。借用作战指挥的概念来理解,城市应急管理规划(战役目标)是城市规划(空间利用)的目标导向,特殊时期,城市必须服从城市应急管理规划确定的布局需求。换一个角度说,城市应急管理规划是作战规划,战场布局必须为赢得作战胜利服务。

武汉在本次疫情处置中迟迟无法建立起真正的“战时机制”,充分说明一个城市的应急管理毫无规划与章法,将带来多么严重的后果。

武汉之殇

4

“新冠病毒”事件还在发展中,当下妄谈对事件的总结为时过早。然而事态的发展一直牵动着所有人的心,从当前披露的各种消息——百步亭万家宴、红十字会事件、政府新闻发布会、“吹哨人”蒙冤、行政主官撤职等——来看,身处风暴中心的武汉确实问题重重。

本文以城市应急管理规划的课题研究为基础,对本次事件展开剖析,不求全面,但求从应急管理的视角发现问题。

1、基于应急课题研究建立的剖析视角

(1)对于特大城市而言,特大和人口高速流动一方面是城市快速发展的标志之一,但同时在面对突发公共安全事件时会成为一个放大器,极大增加问题的难度,需要更加智慧的应对措施。

(2)突发事件的发展过程是环环相扣的,像多米诺骨牌,只有从整个事件的全局出发,才能避免问题的偏差。

(3)对于突发公共事件的应对和治理,必须建立事前、事发、事中、事后的动态分析步骤,在事件发展的不同阶段找到对应的关键问题,才能对症下药,避免误诊。

基于以上视角, “新冠病毒”事件在武汉的发展,大体可以涵盖为以下四个关键要素:①人口高速流动②特大城市③城市医疗体系的崩溃④政府应急反应机制的失效。

近期网络上已经有很多同仁展开讨论了前两个要素,本文不做赘述。

城市医疗体系建构,疫情就是试金石。试想平日里所有人大病小病都往三甲医院扎堆,“看病难”的城市医疗服务在疫情来临时发生崩溃不是理所当然的吗?医院甚至演变成了病毒的传播中心。此次“新冠病毒”暴露了城市医疗体系强烈的改革需求。受制于专业和篇幅限制,不过多展开。

因此,本文聚焦政府应急反应机制的失效问题这一问题,围绕“事前、事发、事中、事后”进行动态浅析。

2、事件回顾

首先,让我们回顾一下武汉疫情发展情况。

(1)事前预防

从2019年12月1日,武汉出现首例新冠毒感染者到2020年1月22日湖北启动突发公共卫生事件二级应急响应,近两个月的时间,从首例到上百例之多,中间甚至还举办了百步亭万家宴。行政主导的非专业性决策频繁失误,预防机制启动极慢,导致错过疫情控制的最佳窗口期,造成后来八方来救援,四处去查漏的被动局面。

(2)事发应对

疫情早期,由于官方信息的长时间隐瞒和过度维稳,反而致使民间恐慌情绪的累积,发热症状者纷纷涌向协和、同济等三甲医院,造成对医疗资源的严重挤兑。导致大批疑似病例无法及时救治的情况,增大病毒的传播风险,形成恶性循环。

(3)事中处置

疫情防控的关键时刻,湖北红十字会和武汉红十字会调度不当,延误了救援时间,扩大了传播风险,特别是对一线医护人员构成极大的风险,再一次地损害了政府的公信力。

截至本文发稿,疫情事态还在发展,暂时未进入善后处理阶段,善后部分我们将继续关注。

3、原因总结

(1)智能监测预警不够、风险防控能力有限

决策机制行政化,导致从安全监测到信息发布的缺乏及时性和权威性,对城市公共卫生领域的运行状况监测不到位,各类信息真假难辨,导致应对的滞后和决策的偏差。

(2)顶层设计尚未完善、源头治理效果一般

在控制疫情蔓延最为关键的源头上,现有医疗资源体系的不均衡分布,导致多数患者集中到大型医院就诊,而产生多次传染现象,导致疾病的逐步蔓延,进一步加剧大型医院资源紧张度,而小型医院的资源则未能在源头防控中发挥作用。

(3)应急响应亟待统筹,应急保障机制不足

在疫情防控的过程中,特别是物资的调配上,一方面,通过红十字会的低效工作能力,也反映出政府在应急方面的统筹能力和资源掌控能力也不够,有限的资源难以形成合力,导致低效、消极的应急响应。另一方面,也说明在应急物资储备方面也未形成有效的保障机制,出现保障物资的使用、增补等方面的困难。

(4)科技装备相对落后,安全科普教育欠缺

科技装备相对落后,不仅仅体现在人口流动管控手段上 ,也体现在宣传教育手段相对单一,相关安全科普手段缺乏与新媒体渠道结合。

此次由肺炎疫情引发的公共卫生事件是对城市风险防控和应急管理能力的重要考验。

城市应急管理

规划应该怎么做?

5

以公共管理为切入点,以化解突发事件带来的城市危害为目标,建立与完善城市的“免疫系统”。

1、转换思维——由政府管理转向社会治理

管理,就是约束,用行政权力硬约束,强调我管你,我说你听,我要求你办,是从上而下单向的,也是目前大多数从政者的惯性思维。治理,是特定范围内各类权力部门、公共部门以及社会组织的多向度相互影响,是公共事务相关主体对于国家和社会事务的平等参与,是各类主体围绕国家和社会事务的协商互动。

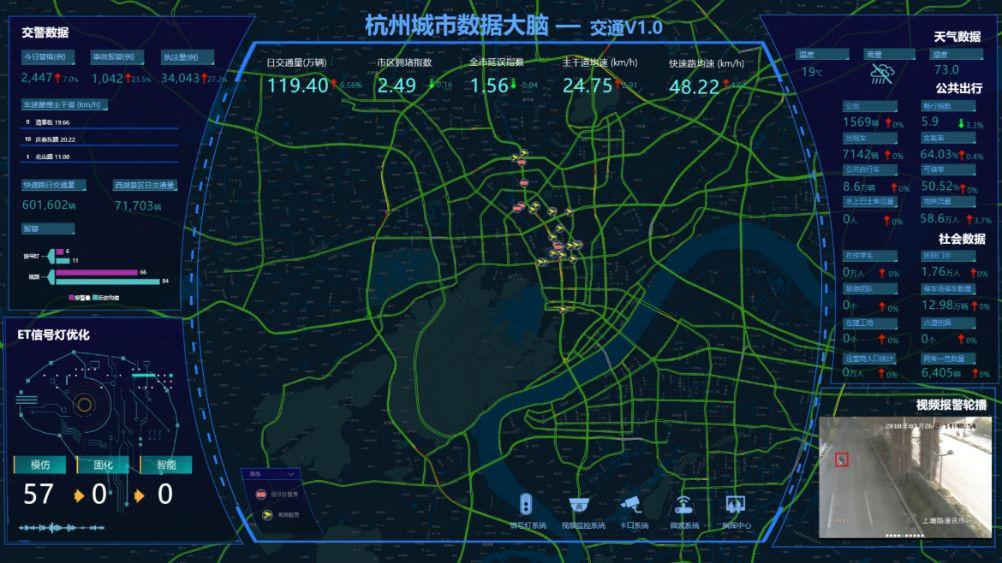

做好应急管理规划,首先要完成从政府管理到社会治理的转换,进行良好的协作分工,让专业的人做专业的事,承担专业的责任。比如,杭州阿里巴巴建设城市大脑工程,智能预测西湖景区的人流峰值,制定科学的安保力量分配、交通组织保障等方案,实现专业机构参与到城市治理和政府决策中,提高了政府治理能力和决策专业性。

2、用好资源——单一力量应对转向分级分类化解矛盾

现代城市系统日益庞大,隐含风险多且复杂,涉及公共安全的方方面面,单一力量处置问题难免顾此失彼,通过实行风险分级分类监管,明确安全风险的管控主体和管控责任,才能最有效的应对城市的安全风险问题。

在此次疫情防控中,一方面,实行患者的分级分类就诊,首先根据是否发热对患者分类,再根据发热患者是否为新冠肺炎患者分类,针对新冠肺炎患者的轻重程度分级等;另一方面,根据患者就医需求,对医疗资源进行分类分级,新冠肺炎防控的定点医院根据不同的救治能力分类收治不同程度的肺炎患者,定点医院其他科室的医疗资源可与周边其他非定点医院对接,满足新冠肺炎以外患者的就诊需求,保证医疗资源有效利用最大化。

3、做好统筹——由部门条块分割应对转向政府统一指挥、部门协作联动、社会配合参与的协同管理

城市公共安全风险防控问题,单靠应急管理部门的职责合并并不能解决。在城市中,这些经合并的职责仍然无法实现与其他部门之间的协作配合。城市应急管理还是必须依靠城市政府的统一指挥系统来落实。因此,优化建立以城市政府统一决策指挥为基础、应急管理部门为突击队、各部门协作联动的应急管理工作机制,同时积极引导社会力量配合参与,才是切实可行的。

本次疫情防控期由卫健委牵头、32个职能部门参与,形成应对新冠疫情的联防联控工作机制,其中商务部积极动员国内11家电商企业保障生活物资供应,工信部建设了国家重点医疗保障调度平台,用信息化手段提升医疗物资保障性,应急管理部联合国家粮食和物资储备局向重点疫区调拨中央物资。通过多部门、立体化工作机制,切实保障了各类物资的供应安全,有力推动了疫情防控工作。

国务院联防联控机制新闻发布会

(图片来源:网络)

4、编好规划——构建完善的应急管理规划架构

通过机制、体系、能力、空间四个方面,构建城市公共安全风险防控暨应急管理规划的规划架构。

(1)机制建设:责任到位、监管有效、执法有力

明确各级各类责任主体,加强过程管控,强化考核标准、法治思维和法治手段。

(2)体系建设:预警体系、救援体系、支撑体系

从事前预防、事中管控、事后恢复等各项工作出发,完善公共安全风险监测、救援指挥、专业救援队伍建设、信息化技术保障。

(3)能力建设:智力储备、专业服务、技术应用、素质培训

搭建公共平台加强专业科研合作,强化解决城市安全风险问题的技术方法研究和技术攻关;增加社会金融、保险、灾害风险评估等服务的拓展渠道;扩大智能化城市安全管控系统应用范围;开展日常城市安全意识培训,提高全民城市安全素养。

(4)空间规划:用地保障、设施保障

与国土空间规划相衔接,落实各项防灾用地空间;科学评估风险,完善应急保障基础设施、应急服务设施、灾害防御设施等设施建设。

传统意义上,城市规划是为实现一定时期内城市的经济和社会发展目标,对城市的整体空间布局进行一定的计划,从而合理有效地创造出良好的生活与活动环境,属于城市管理的重要组成部分,强调城市的建设和发展。

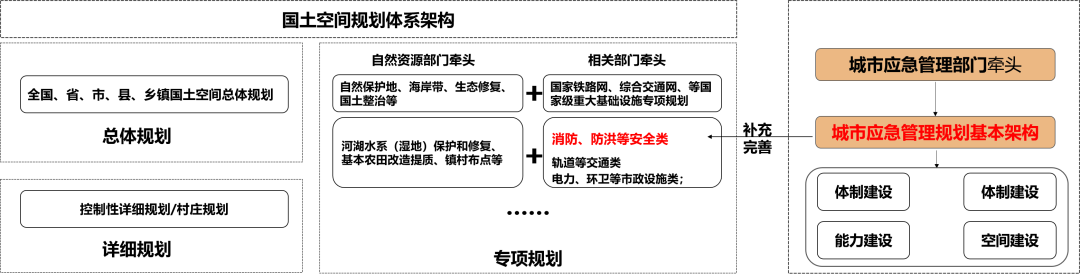

现阶段,国家正在建立国土空间规划体系,由注重发展向发展与保护协调的转变,涵盖内容全面,是对国土空间开发保护的整体的安排和部署。

国土空间规划体系下城市应急管理规划架构示意图

(图片来源:《成都市城市公共安全风险防控暨应急管理规划研究》)

城市规划和城市应急管理规划都关注城市的安全与发展,但是关注角度是有差别的。国土空间规划重点在于推动城市向高质量发展、构建新时代国土空间开发保护格局,风险防控与应急管控方面的内容较少。城市应急管理规划更关注如何建立系统科学的应急管理体系,对紧急事件的安全防控,如何稳定并快速恢复城市发展,同时对公共卫生等突发事件的应急救援能够形成更具针对性的指导方案。两者的结合既是对国土空间规划体系的补充,也是城市应急管理规划落地的重要途径。

衔接过程中需重点关注两个方面。第一,各项应急设施土地空间的保障。比如通过预留足够的土地空间,保障雷神山、火神山医院等大型应急医疗设施的建设。第二,应急保障基础设施、应急服务设施、灾害防御设施等设施的保障。比如借鉴此次疫情中将武汉会展中心、体育馆等改造成方舱医院的做法,在城市规划中提出大型公共服务设施在突发事件时的改装及征用要求等。

武汉方舱医院(图片来源:网络)

总结

6

如果把城市比作“人”,城市规划就像城市的“营养师”,关注如何让城市更好的汲取养分、茁壮成长以应对外界挑战和抵御身体疾病。而城市应急管理规划更像是“医生”,在身体突然受到外伤或者生病时,对症下药,避免病情恶化,帮助恢复健康。两者互相依存,相互影响,但是又不可以相互替代。

当然,鉴于我国的应急管理部成立时间较短,各个部门的权力仍处于交接和磨合阶段,面对此时新型冠状病毒的突然侵袭难免由于各项工作准备时间不足造成应急工作存在诸多问题。后续,为更加全面地应对自然灾害、事故灾难、公共卫生和社会安全问题等多种突发事件,构建以城市政府集中指挥为核心的完备的城市应急管理规划体系需尽快提上工作日程。

当前为了避免“新冠病毒”的蔓延,各地政府都出台相应政策,一定程度限制了人们的活动,但疫情并没有禁锢大家的思想,平时忙碌的规划师们,有机会静心思考,结合自己多年工作经验,从不同的维度去思辨城市,其中也不乏一些行业大咖,很多文章读起来酣畅淋漓、受益良多。

本文以城市应急管理规划为切入点,结合此次武汉新冠病毒事件,以期能对未来的城市建设与管理有所裨益。

冬尽春来终有时,

不忘初心,不负芳华;

樱花树下再论道,

把城市建设的更美好!

●参考文献 ●

1. 浙江大学城乡规划设计研究院有限公司.成都市城市公共安全风险防控暨应急管理规划研究. [R].2019.4.

2. 清华同衡规划播报.我国公共卫生防控治理的四大痛点及其战略应对思路—基于新型冠状病毒疫情的观察.

https://mp.weixin.qq.com/s/aPlCH3mz_6T7fZ0J1_COhw

3. 钛禾产业观察.疫情下的中国公共卫生体系.

https://mp.weixin.qq.com/s/dY57kqvnI2txJrtMi0NAfg

4. 赵燕菁.城市规划能从武汉疫情危机中学到什么. [W] .澎湃新闻网. 2020.

https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_5975936?from=timeline&isappinstalled=0

5. 城PLUS.建设韧性城市是城市防疫的最佳方案.

https://mp.weixin.qq.com/s/qjZ5H0OlDHUXMvW3IZMzdg

6. 《国家卫生健康委办公厅关于加强疫情期间医疗服务管理 满足群众基本就医需求的通知》.

http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-02/17/content_5480176.htm

7. 金承涛.综合运用城市大脑 提升城区治理水平[J].小康,2019(33):68-69.

— END —

往期回顾

www.zjdxghy.com

杭州市金色西溪1号楼1301室

● 扫码关注我们

浙大规划院版权,转载请联系

〓 用心铸就规划,蓝图诠释梦想 〓

你“在看”我吗?

原文始发于微信公众号(浙江大学规划院):【ZUP防疫专题】通过城市应急管理规划建构城市的“免疫系统”

健康城市:应对新冠疫情专栏

健康城市:应对新冠疫情专栏