关注我们,塑造更美好的世界

城市化浪潮下的人口流动和聚集,极大加剧了公共卫生环境的风险。每座城市的应对与恢复表现,都反应出其物理布局、管治部署、社会协调的状况,而提升城市应对与恢复的综合实力,正是韧性建设的要义。

作为全球工程顾问,我们结合以往国际韧性城市规划、设计与管理方面的理论基础与成功实践,以当前疫情为警示推出系列专题,与业界和城市管理者共同探讨覆盖城市多重系统的韧性规划。

1

什么是城市韧性

根据奥雅纳与洛克菲勒基金会于2013-2018年合作开展的研究,城市韧性定义为城市(个体、社区、机构、商业体或系统)在遭受到任何持续慢性的压力或突然的灾害冲击时生存、适应并发展的能力。我们对城市和基础设施的规划、设计和管理思路需要充分认识到未来的不确定性,充分考虑系统之间的相互关系,从而采取一体化的规划以及更具适应性的管理方式。

© Arup

© Arup

奥雅纳《城市韧性指数》出版物

2

韧性城市优势

相较于传统的“灾害风险管理”理论,韧性城市设计理论具备如下优势:

|

传统灾害风险管理 |

韧性城市设计 |

|

重点聚焦极端事件(Shock),更针对灾害应对 |

主张风险不只包括不频发的重大冲击,更事关日常压力(Stress) |

|

习惯于用历史的大数据预测将来。灾害风险随时间推移有所变化,一些具体灾害的风险变化是非线性的 |

能够管理“已知”和“未知”,“常态”和“非常态”,而韧性是降低风险和应对“未知”的新方法 |

|

传统安全理论注重以“失效-安全”为基础的本质安全 |

更注重“安全-失效”,因为相较于“失效-安全”系统,有更多途径导致“安全-失效” |

|

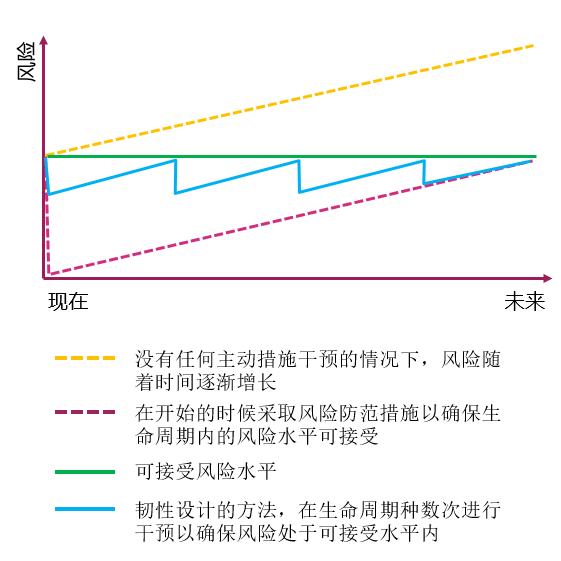

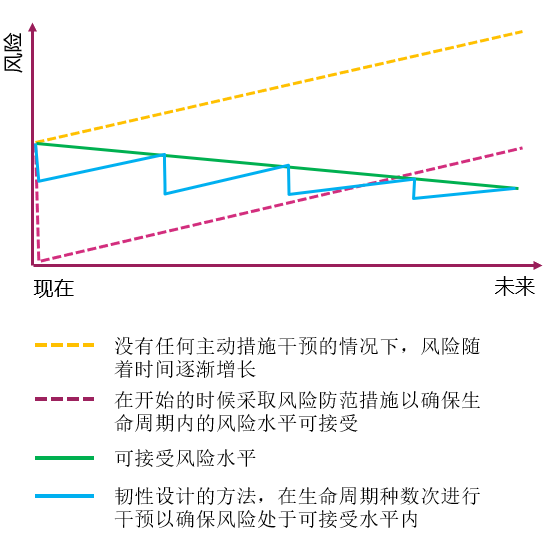

传统针对建筑单体和区域的风险理论在设计伊始先确定风险规范要求等级(下图绿色实线),因此需要采取相应的技术措施将风险降低。但随时间变迁,风险逐渐变大(下图红色虚线),到达某个时间点时风险会超过临界值,这对于建筑来说往往指的是设计寿命 |

对于城市,如果未采取干预的技术措施,风险会越来越大(下图红色虚线);韧性设计则需要在生命周期内数次进行干预和控制,降低风险使其始终在设定可接受风险值之下(下图蓝色实线) |

数据来源 © Thames Estuary 2100 Plan |

数据来源 奥雅纳 © Arup |

|

传统理论将风险定义为灾害概率和暴露程度的方程 |

城市级别需要多考虑一个脆弱性的维度,即将风险视为灾害概率、暴露程度和脆弱性的方程。随着城市的复杂性的提高、数字化和网络的发展,人们对于风险的可承受能力不断降低,即城市脆弱性不断提高,因此城市需要更有韧性和自我调节、自我适应和自我学习的能力,以快速应对多变的风险和未知的非常态 |

|

基于风险的设计/工程: |

基于韧性的设计/工程: |

|

• 以输出为导向 • 设计以承受某些特定灾害 • 关注特定物业的财产损失 • 关注保护失效(以预设模式)或通过降低暴露程度和脆弱性来减轻灾害后果 |

• 以效果为导向 • 设计考虑不同情况下保证功能运行 • 关注功能丧失和社会影响 • 管理关注于承受灾害的能力或者灾后快速恢复、适应新需求及潜在革新能力 |

© Arup

左右滑动查看

3

韧性城市理论框架

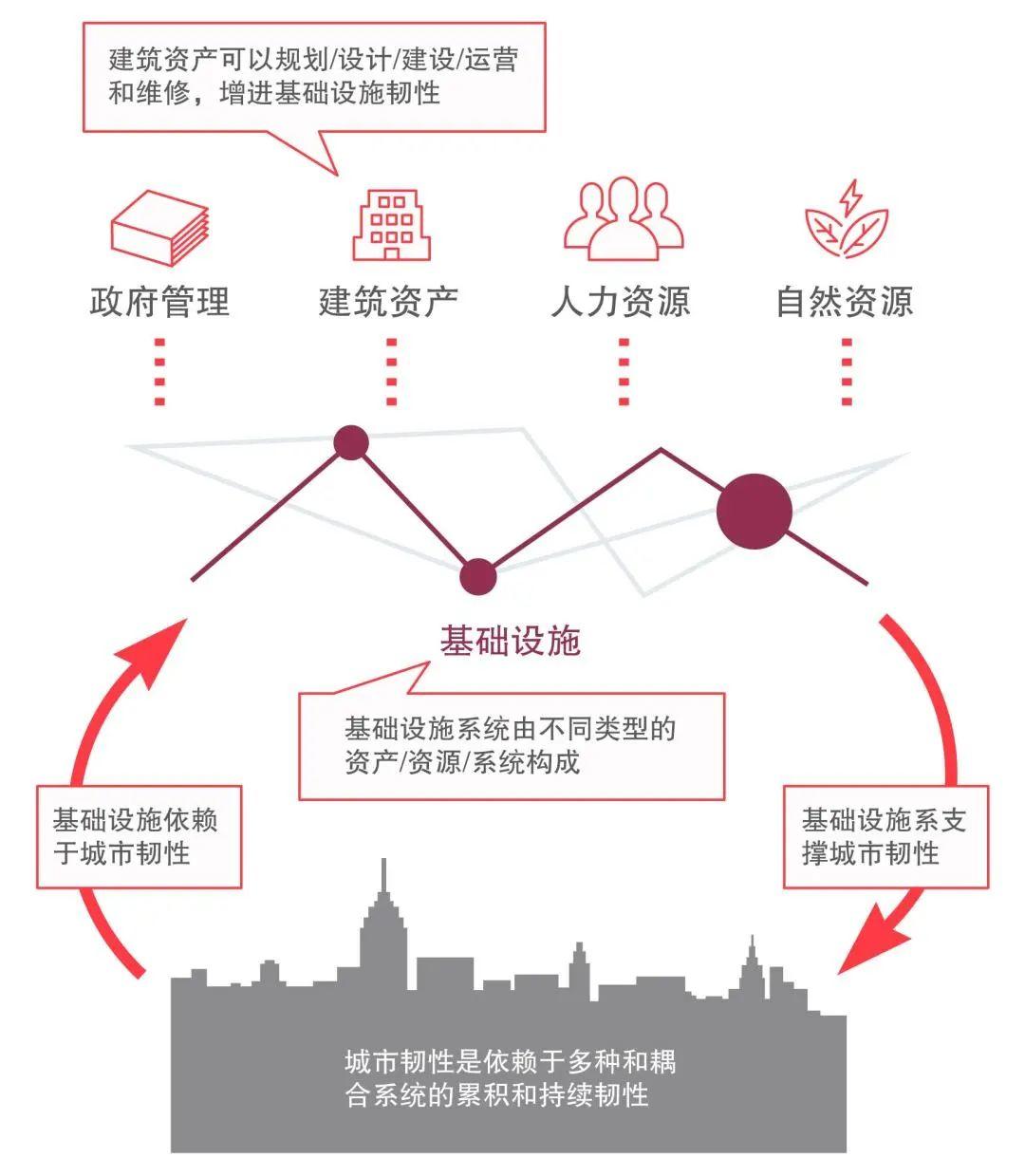

城市韧性依赖于城市中多种系统和耦合系统的累积和持续韧性。城市基础设施系统通过规划、设计、建设、运营和维修为城市韧性提供功能保障和支撑;同时基础设施系统及其功能依赖于城市韧性。系统之间的相互关联性,是评估系统和子系统韧性的重要考量因素。如2017年8月袭击美国德克萨斯州的飓风哈维导致电力中断,进而引起城市基础设施的连锁失效,就是一个系统之间相互关联、密切耦合的鲜明例子。

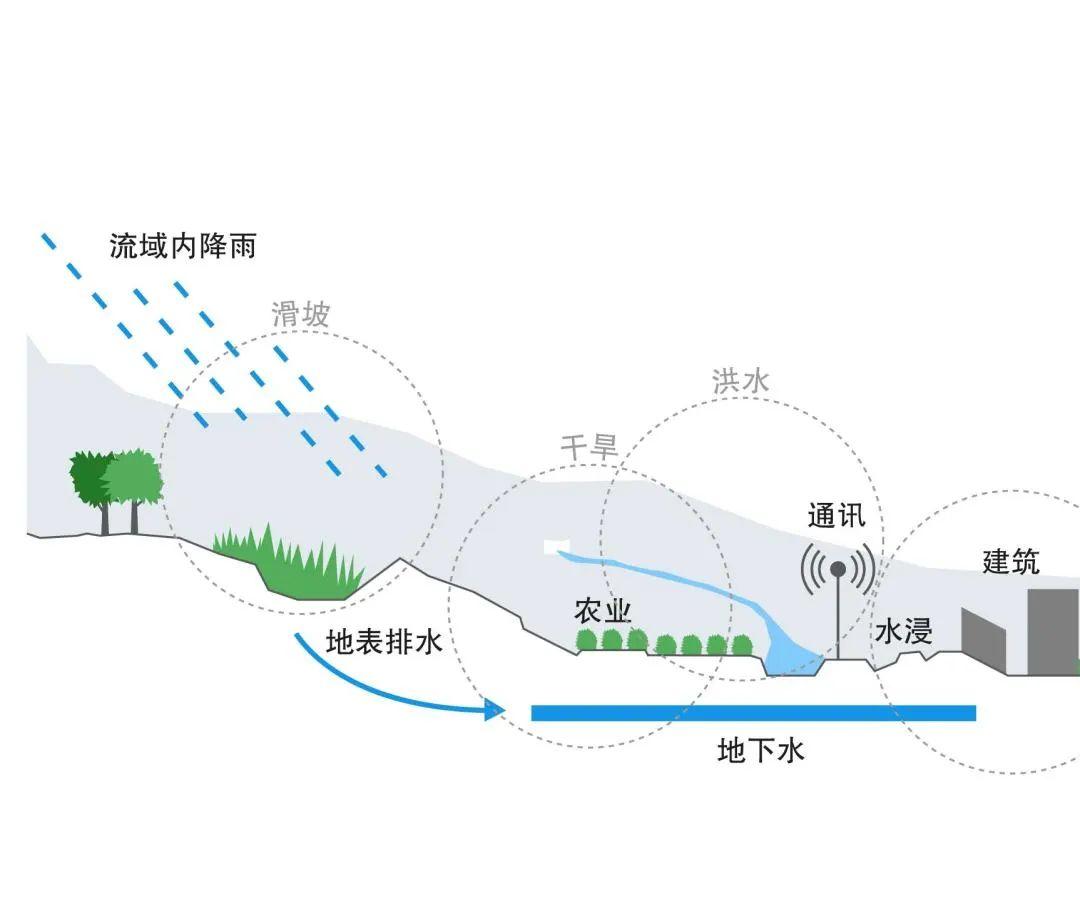

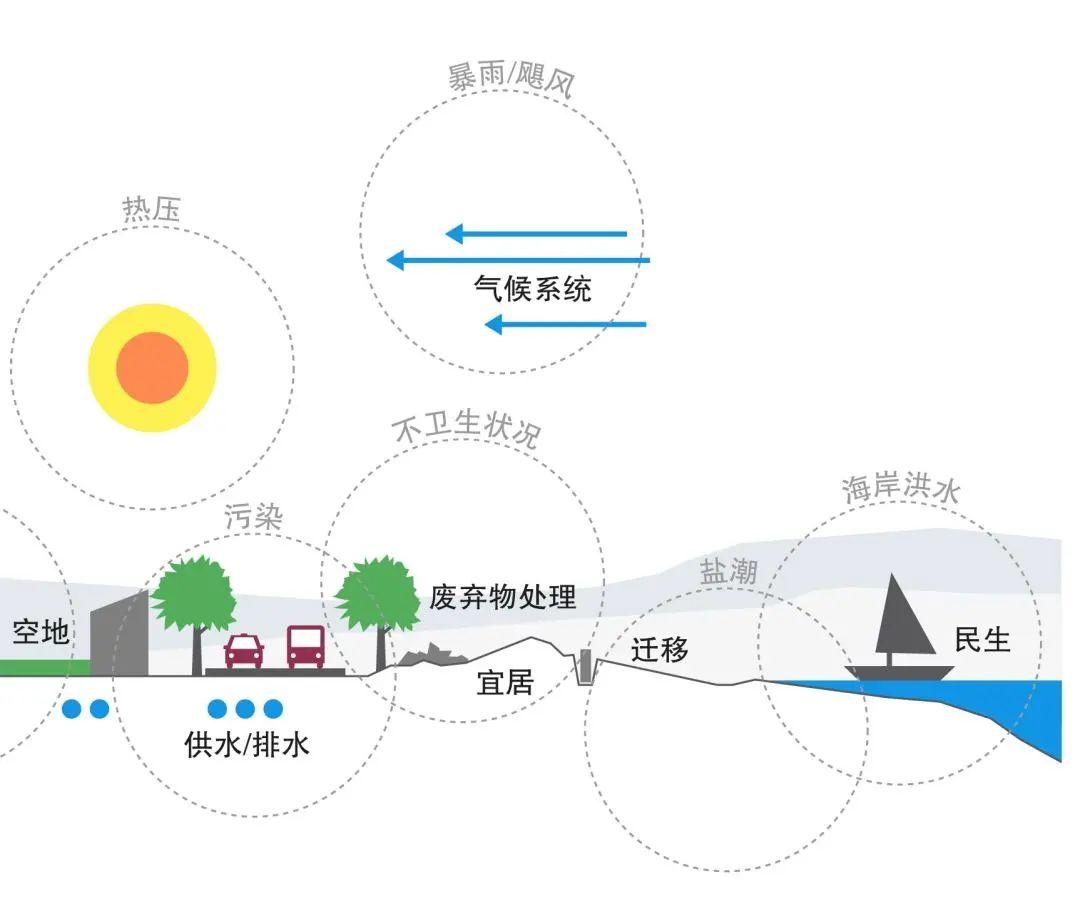

此外,在考虑城市作为复杂系统的韧性时,还应考虑更大范围的流域边界内其他城市、河流、道路、人员流动、基础设施对该城市韧性的影响。

© Arup

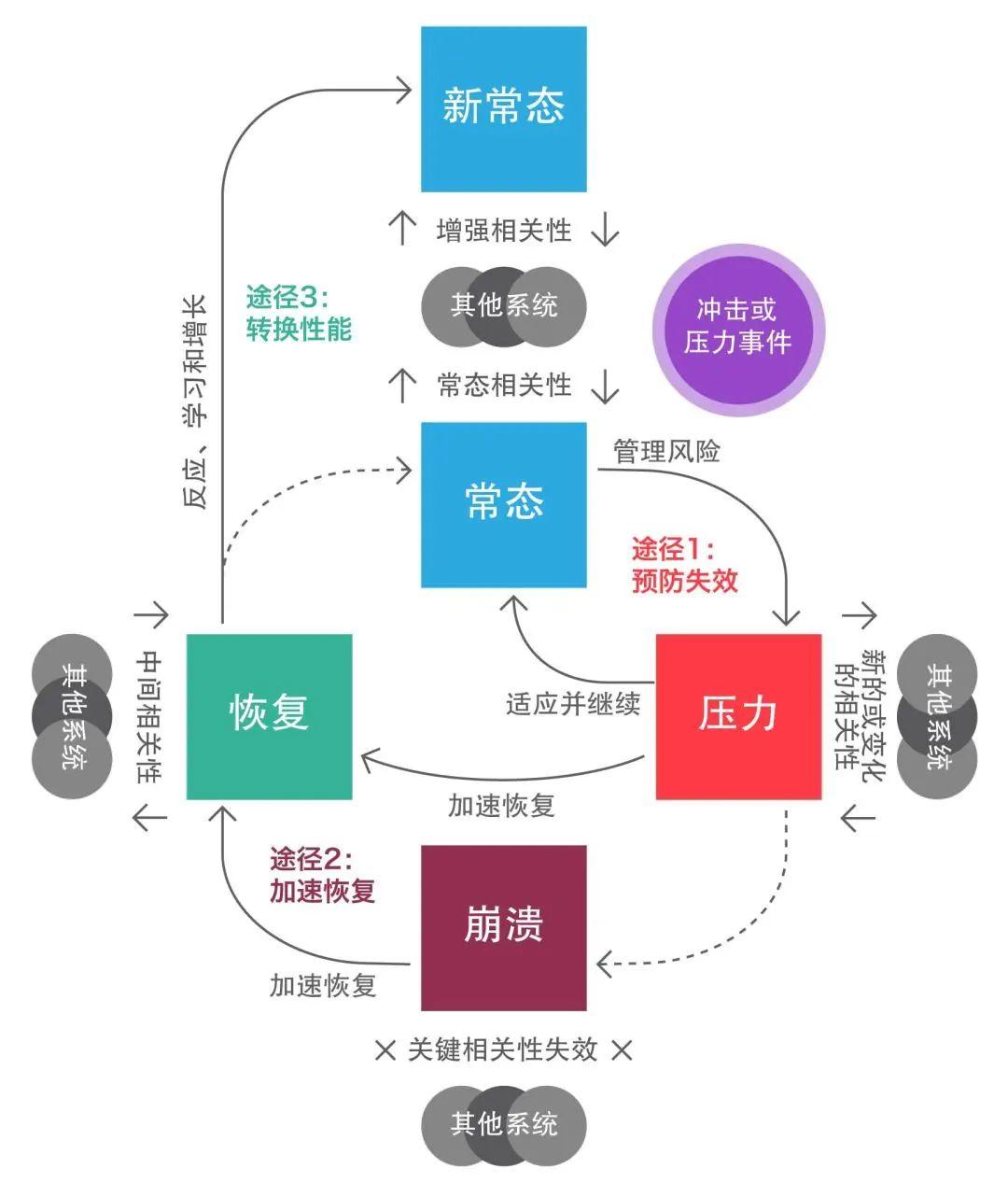

在城市系统常态下,可以通过增强其构成系统之间的相互关联性,使其达到新的常态。在受到压力和冲击下,城市可通过3种韧性方式快速恢复,如下图所示:

© Arup

1

预防失效。通过风险管理措施,使系统之间产生新的关联,或变换系统之间的关联性,使系统适用这种新关联,并回到常态;比如采取更具适应性的设计、具有前瞻性的规划、营造安全文化等。

2

加速恢复。在压力或冲击作用下,当系统关键相关性失效后,通过引入中间相关性系统,使崩溃的系统或组件加快恢复,回到常态,或者提升达到新常态;比如建立独立的恢复系统、提升对紧急状况的反应能力、建立应急响应等。

3

转换性能。增强系统的相关性,提升系统反应能力、学习能力并得以增长,达到新常态;比如增强多元性、提升耐用性、进行冗余备份、降低需求、提升整体规划、重视生态系统服务、优先应急准备等。

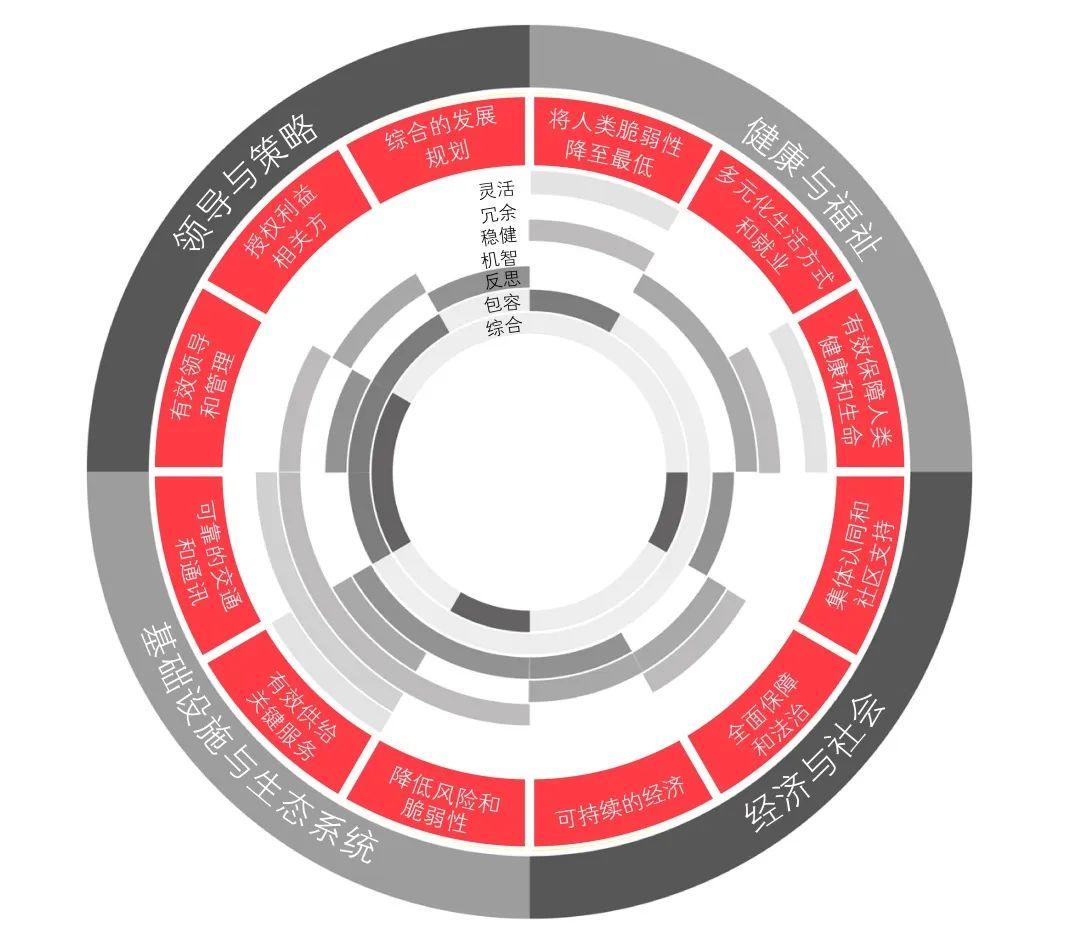

奥雅纳在城市韧性理论和实践方面进行了前沿研究。2013-2018年间,奥雅纳与洛克菲勒基金会合作,推出一套评价城市韧性的完整方法体系:城市韧性指标法(City Resilience Index,简称CRI)。

这一方法包含4个维度、12个韧性城市目标,并进一步细化为156个评价项目,致力于为全球城市的治理者、开发机构、公私营部门提供全面可衡量、可监测、可追踪的综合评价标准,帮助城市建立有效的韧性提升计划。4大维度和12个韧性城市目标如下图所示:

© Arup

其中4个维度侧重反映了韧性系统的可反馈调节性、稳健性、富余性、灵活性、资源可利用丰富性、包容性以及协调性等7大特点。

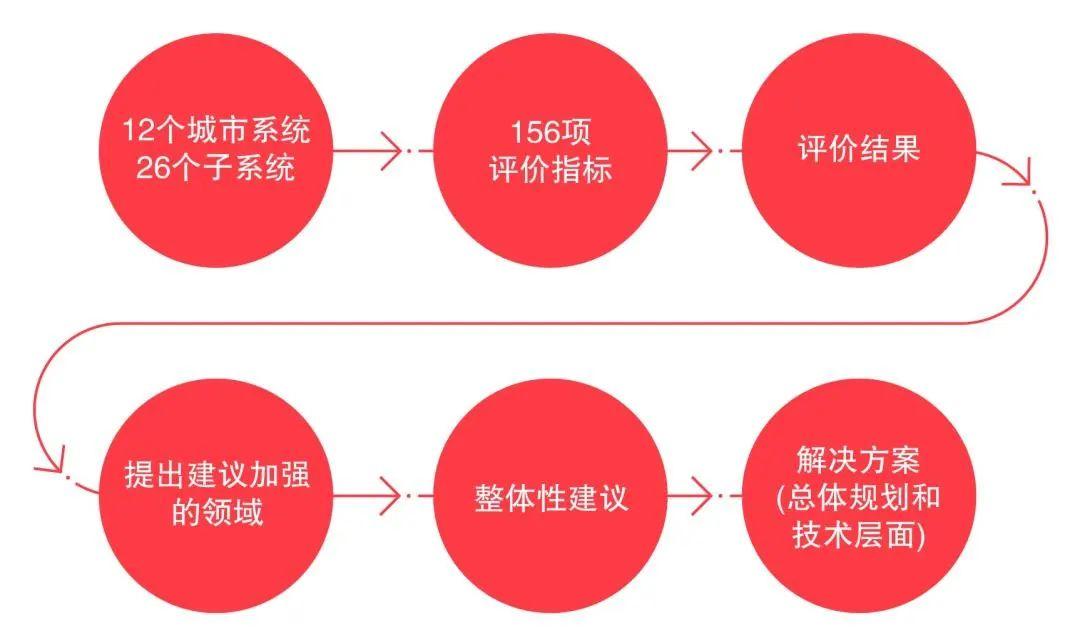

具体评价过程可分六个步骤:

1. 列出城市系统及子系统的具体描述;2. 利用CRI指标体系对156个指标进行打分;3. 得出城市韧性的初步评价结果;4. 根据评价结果确定薄弱项和需要进行加强的领域;5. 提出整体建议;6. 根据整体建议落实总体规划和具体韧性技术方案。

© Arup

我们提出的CRI很大程度上基于韧性城市本身特质,从公共管理和城市治理的视角分析得出结论。城市治理强调城市中各利益主体共同参与城市的公共事务管理,以建立多中心和多元主体的城市治理结构。此外,还强调从韧性工程和技术层面提高基础设施的韧性,从而提升城市韧性。

4

营造韧性城市的核心建议

新冠疫情引发的社会危机,也为城市管理者、规划者、设计者、建设者以及参与者提供了从风险到韧性思维的转换契机。中国城市化进程不断加快,需要建立强大稳健的韧性城市,应对逐渐成为常态的“未知”和“非常态”压力和冲击,提高城市对风险和灾害的适应性和恢复力,升级城市管理的韧性和包容度。

我们建议:

▲ 1. 进行城市风险普查,建立城市风险账本

面对雾霾、交通拥堵、垃圾围城、人口和水资源矛盾等问题,迫切需要对城市风险及应对风险的能力进行普查,建立一套完整的城市风险账本,为城市风险评估和韧性提升提供重要数据基础。

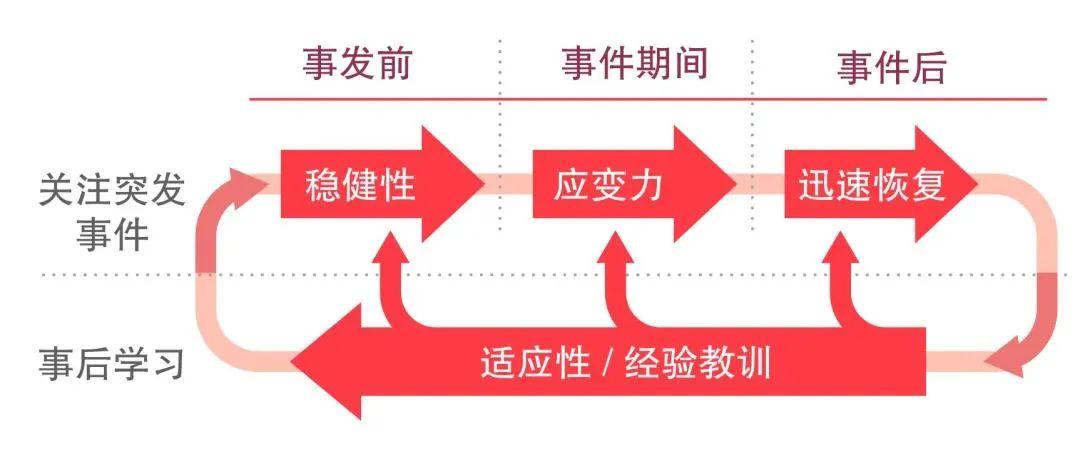

▲ 2. 应用“韧性工程”提升城市韧性

韧性工程是指建筑系统、结构、基础设施、组织、人员、社会能够恰当应对已知和未知压力的能力。

图表 © Arup

来源:National Infrastructure Advisory Council, 2010, A framework for establishing critical infrastructure resilience goals: Final report and recommendations from the Council, October 19

韧性工程贯穿于城市规划、设计、建设、管理的全过程。在城市规划和设计阶段就将韧性工程纳入城市系统各个方面,并在城市建设、更新和管理工程中动态地监控、干预和调整,增强交通、供电、供气、物流、生态、环境、水资源、人员活动等城市子系统之间的相关性。在灾后恢复过程中,变事故应对为适应性学习,变输血式重建为有机恢复,提升城市灾后自愈能力。建立城市灾害场景重构与推演平台,提升应急准备能力。

© Arup

雄安新区规划设计伊始,奥雅纳就将韧性工程纳入启动区的城市设计,是中国城市韧性工程设计的典范(点击浏览)

▲ 3. 关注城市隐蔽工程和生命线系统的可靠性

在灾难面前,城市基础设施、管道、生命线系统是城市安全的最后一道屏障。这些隐蔽工程像城市的血管和神经,是维系城市功能的基础。它们之间的相互关联性、自身可靠性、灾害适应性构成了城市韧性。重要城市系统如电力供应、供水、物资储备等应考虑更充足的冗余,对于灾害脆弱性较差的城市,应与流域边界内的其他城市建立区域基础设施联通网络,确保大灾时城市具有畅通的生命线和区域基础设施通道体系,如长三角、珠三角、京津冀城市群,可在防灾生命线系统上形成网络化和互动互助的机制和相应的软硬件配套。

▲ 4. 运用大数据和数字化提升风险监控、指挥和处置水平

在城市运营管理大数据平台基础上,全面提高包括重大传染病等各类公共安全风险的监测预警水平,建成综合减灾与风险预测管理信息平台。进一步提高各项灾害监测预警、统计核查和信息服务能力,实现公共安全风险管理信息平台与城市应急指挥平台的互联互通。城市应急指挥系统是政府与公共机构在公共安全事件的预防、应对和善后过程中建立的保障公众生命财产安全的指挥系统。应急指挥中心承担较大级别以上突发事件应急处置与救援的综合协调和指挥责任,并组织协调突发事件的事后评估和善后处理,增强应急决策指挥和协调联动能力。

▲ 5. 提高物流和供应链的保障能力

本次新冠疫情,快递物流和物资保障是决战疫情的关键。在城市高度依赖物流和供应链的今天,其保障能力至关重要。特别是面临巨大交通压力的大城市,可以考虑建立地下物流网络,或地铁分时物流系统,在空间与时间上与城市公共交通和私人车辆错开,提高物流的可靠性和保障能力。卡塔尔多哈在中心城区建立的地下物流网络就是一个范例。

▲ 6. 建立更包容的韧性文化

公众面对灾害的情绪和灾后的精神恢复,也是城市韧性的重要组成部分。通过此次疫情,国人整体上很好地展现了有序、专业和敬业的大局观。对于城市的韧性文化构建,包括提升市民对城市的热爱和归属感、提高对灾害的认识、提升全民防灾意识、提升应对灾害的有序性、提升全民应对灾害的参与度和技能、缩短灾后情绪恢复时间等。

城市韧性 是一个涵盖众多学科的庞大系统,我们将在后续的系列专题中逐一展开,详细分述其中涉及水、能源、基础设施、城市空间以及交通等领域的子系统。欢迎就您关注的话题与我们互动,共同探讨建立城市韧性的经验和策略。

Arup奥雅纳官方微信

WeChat ID: ArupinChina

我们塑造更美好的世界

We shape a better world

奥雅纳1946年成立于英国伦敦,分支机构遍及33个国家,拥有逾16,000名设计、工程、建筑、规划和咨询专业人员

我们立足中国30余年,在内地6个城市及港澳台地区设立分公司

我们精于“一体设计”,以全球经验、跨专业合作支持本地建设

原文始发于微信公众号(Arup奥雅纳):【疫情启示】营造韧性城市的思考与核心建议

健康城市:应对新冠疫情专栏

健康城市:应对新冠疫情专栏