三千年来的历史说明,中国是一个勇于面对并善于抗击疫病的国度。在中国乡村首先直面疫病的,不是神明不是官府,而是生活在乡村的医家。

我收集的乡村族谱样本在数量和地域上有限,有的又记录不全或者描述不准确。即便这些有限的文字,也可以一窥古代乡村医家行医防疫的事迹。

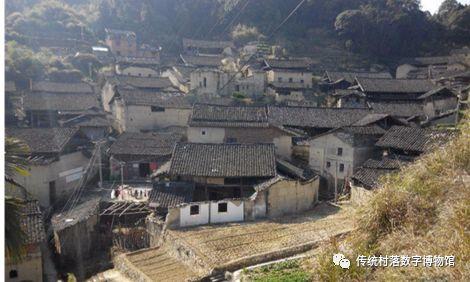

安徽歙县渔梁村(来源:安徽优秀传统村落遗产研究报告)

他们之中既有名垂青史、开创流派的大医生,也有默默无名、一生只服务本村的乡村医家,也不乏整个村落的灵魂人物、精神领袖。

即使医术高明,也一生甘于乡村的大医生

安徽歙县富堨村在歙北新安医学历史上赫赫有名,在明清年间享有医学盛名。富堨先人汪大顺曾在乾隆年间入宫疗疾,手到病除“并赐锦、扁、娑罗树”。其实汪氏一族培养了众多知名医家,更有汪元恂奉旨治愈皇族疾病,荣赐沙罗树(红豆树),现在依然枝繁叶茂。富堨村拥有四处县级文物保护单位,九如桥、五猖庙、科第坊和贞节牌坊。其中的五猖庙就是汪元恂受奖后敕建而来的。富堨村古街古巷交织如网,楼台亭阁、寺庙祠庵遗址多达三十多处,屈指难数,是名副其实的传统村落。

汪元恂拥有一颗医者仁心,“弃举子业,与兄业鹾于杭。里中营广厦数处。任族人居。他与其他乡贤自发购置义屋义宅,供遭受饥荒、瘟疫而赤贫的村民无偿使用。

山西晋城高平釜山村(来源:网络)

山西晋城高平的釜山村历史悠久。据《高平县志》记载古村是神农炎帝部落的早期活动地之一,位于长平大战的主战场区域。在这里秦国先人制造一种食器“釜”,因此得名釜山。明清时期釜山村的王姓家族发展很快,豪门宅第重多,形成了现在村落格局,具有典型的中国北方风貌。釜山村以王姓为主,医学人才辈出。《山西通志》记载,西晋著名的医学家王熙就是釜山村人。王熙,字叔和,著有《伤寒论》、《金匮要略》、《脉诀》、《脉赋》、《脉诀机要》、《小儿脉论》等书,堪称医学大家。

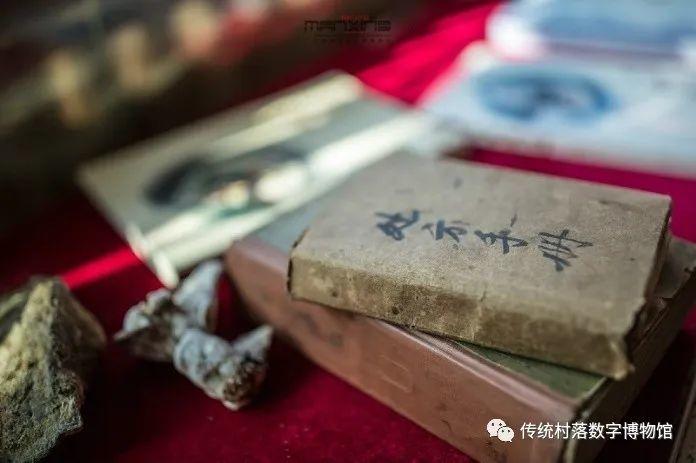

根据彭氏家谱记载,山西平遥的彭坡头村始建于明朝万历年间,至今已传至二十四代。同治年间彭坡头村先人彭克勤苦心钻研医学经典著作,20多岁就成为当地一带的名医。后又选为彭坡头村长,行医一生,救人无数,在群众中有极高的威望。1914年(民国三年)他获得村民“妙术广被”的牌匾,流传至今。

山西平遥的彭坡头村(来源:网络)

湖南新邵县的龙山村属于太芝庙镇,因建“太芝庙”庙纪念明代名医申泰芝在此地行医救人而得名。值得一提的是,龙山村有一处宏伟的古建筑群,由中间正房和左右三个四合院组成一座布局紧凑、结构严谨的院落群。这是由陈氏家族在清代中期将近100年时间里扩建而成,房屋近100间,是研究清代晚期居民建筑与湖南锑金矿开采的历史实物史料。

湖南新邵县龙山村陈氏祖宅(来源:网络)

另外,以明末清初石质建筑得名的四川通江县石板溪村,有位名为陈居仁的先人因医术精湛而闻名川陕两省,获保宁府衙赠“术精结鸿”(又一说是 “术精哲宏”)美称。

明末清初迁到湖南怀化纪岩村的舒氏家族,解放初期出了一位神医舒锦春,有把脉三服药即痊愈的传奇故事。

妙术广被、术精结鸿,都是这些大医生悬壶济世、造福一方的证明,堪称无冕之王!

植根于广袤乡村的医学流派

医学与哲学有着源远流长的历史。医学理论和实践中蕴涵着丰富的哲学思想和哲学方法在西方2400多年前希波克拉底就提出,“医学家必须同时是哲学家”。中国最早的医学典籍《黄帝内经》阴阳应象大论篇提出“阴阳者,天地之道也”。

医学文献中蕴含着传统的哲学思想,比如同在徽州文化氛围滋养下的新安医学,多以程朱理学来指导医家的思想修养和医学的理论研究等。

新安医学是一个在中医药史上非常重要的医学流派,其产生和兴盛于徽州,使得徽州地域的村落都受益于此。根据不完全的统计,新安医派共撰写了300余部医学著作,著名医家和通医者有950人之多。根据《国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单》,歙县新安国医的张一帖内科疗法是国家级非遗项目。

新安江畔的安徽休宁万安老街(来源:安徽优秀传统村落遗产研究报告)

家族行医也是古代乡村医家的传统,使全村乃至周边村落都得以相对科学的医疗保护

新安医学专科齐全,世代相传,按不同流派形成很多的“家族链”。比如上文提到的歙县富堨村汪氏一族世代行医,还有国家非遗的王氏内科。有如新安医学的早期医学家北宋张扩家族多人行医,是徽州最早的医学世家。张扩医术精进,“名满京洛”,著有《伤寒彻要》、《医流论》等医学著作。

河北邯郸大贺庄地处太行山丘陵地带,中草药资源丰富,自古就有“人人尝百草,个个是神农”之说。据民国版《武安县志》载:“大贺庄,居民农商并重,富庶教化,日益讲究,气象蒸蒸焉。业别:商百分之七十,农百分之三十。”行商于全国多个省市县乡镇,主要从事行医卖药等业态,大小商号百余家。明代大贺庄在昌黎开设的药号“胡恒盛”是秦皇岛地区最早的药商之一,大贺庄药商是武安药商的发源地之一。

安徽宣城仙霞村原名“仙家村”,盛产中药材,仙氏家族行医已传承800余年,曾入选宣城文化世家,是地域性的中医典范,拥有两项市非物质文化遗产。

湖南宁德潭头镇车岭村也有张氏先人历代以行医而闻名方圆数十里。

(来源:影视剧照)

医术高超的人往往博学多才,同时也是传奇人物,阅历丰富,自带妙不可言的光环。

浙江景宁的黄山头村是一个畲族自然村,村内处处可见石砌民居群落,乃至田埂、道路都用石头砌成,尚能存留至今堪称难得,也赢得了景宁“石头城”的美誉。

大相师骨伤科一派就是黄山头村畲医始祖雷仁祥所创。相传他年少时“性烈力巨”,为了“经世济亲”在福建莆田南少林寺偷学功夫,获得骨伤宝书。偷学秘籍都是传说,但他确实是入过佛门,法号大相。真正神奇的是1904年(光绪三十年),也就是中国封建科举制度废除的前一年,他在州府会考一举中的。后回乡授拳传武,宗法少林,行医积善,自成“大相师骨伤科”一派,代代相传至今已第五代了。当地老百姓尊称雷仁祥为“大相师”,从此畲医药成了“非物质文化遗产”项目。

浙江景宁黄山头村(来源:网络)

黄山头村畲族草药(来源:网络)

自然环境下的农作和生活自然避不开野生动物伤害,兽医、蛇医在民间却必不可少。湖南宁德寿宁甲峰村的蛇医吴秦德被称为寿宁“吴氏三医”中的“奇医”,被人当做救星般尊重。甲峰村至今有600多年历史,吴姓人口约占甲峰全村的三分之二,是寿宁县的第一大姓。吴家老宅2500多平方米,高达五层,八井回廊,曲径通幽,柱逾合抱,至今已逾百年历史。在这样的大家族里,蛇医不仅身份低,不仅医派未入医典,甚至称不上一种职业。

南宁德寿宁甲峰村(来源:网络)

还有用裘皮的毛治病的传奇人物。雍正年间《山西通志》记载“元时洪洞人,冬夏服一裘……有病者求医,拔裘毛与之辄愈。”山西洪洞县的上寨村村民认为这位奇人是李姓始祖李德直,号皮裘先生,以裘毛治病,成立“济生堂“救人无数。上寨村位于交通要道,至今依然防洪防兽的寨墙石坝遗迹。是不是真有这样的奇人也未可知。

山西洪洞县的上寨村(来源:网络)

当然,中国农村所认同的最大神医当属炎帝

炎帝”尝味草木,宣药疗疾,救夭伤之命”,”令民知所就避”,成了传说中医药的创始者。有人说他是中国人开始有意识地维护健康,提高免疫力的始祖。炎帝后代子孙后代也行医。

炎帝故里在山西晋城高平,当地很多地方戏称炎帝第三子为疙瘩老爷,不仅在高平,长治的平顺、沁源、武乡等地的村落里还有疙瘩老爷庙。山西高平寺庄村每年三月十八举办“寺庄清凉寺庙会”,不但敬奉炎帝,也敬奉“疙瘩老爷”,家家户户用上等白面蒸上“面猪一口,羊饴(羊馍)十二个”,烧香叩拜,放鞭放炮。

人们还建造炎帝行宫以表达对炎帝的怀念之情。同在高平的神农镇故关村还有行宫石碑《重修神农炎帝行宫碑》,是炎帝坟冢具体位置的最早石碑记载,被视为是炎帝故里的实物佐证。碑文中“请神驾,观风脉,治医方”、“神威灵应、显耀赫然”、神农氏“神功浩荡”等字样,充分表明人们对炎帝行医救人的品德崇敬之情。

高平神农镇故关村的炎帝鼓韵活动(来源:高平电视台)

无论建立寺庙、行宫、石碑抑或非遗文化,都是自发的尊医重医的行为。

在中国农村流行病多为感染细菌引起的传染性疾病,如伤寒、霍乱、痢疾等,还有地域性的寄生虫病,例如血吸虫,以及综合病因的脑膜炎。例如山东招远仓口陈家村的村志记载,1919年全村染上霍乱。

古代防疫不乏医家的科学总结和常识做法。清代吴子存在《鼠疫扶微》中提醒人们要经常洒扫堂房,厨房沟渠要整理清洁,房间窗户要通风透气。疫势危急时,要分散居住,选择通风干燥的地方,千万不要众人聚集。

大多数乡村不仅不能对抗疫病,甚至身处缺医少药的困境

在医疗落后、迷信盛行的时代,村民患病后不是寻医问药而是前往寺庙,按签文所示取些民间草药服用。在乡村大大小小的庙庵常见一些老病患住在其中,祈求神灵眷顾和庇护。这些人多半患有慢性病,大概率等待慢慢故去,少有病情好转的。

这一时代人们认识有限,求神问卜只会延迟疫病的治疗,反而使疫病传播范围更广

偏远地区缺医少药,药物的替代品往往大行其道。中国农村一直有拿鸦片麻醉镇痛的做法。在古代歙县栽种一种叫“乌烟球”的植物药物,用它泡水喝可以缓解或解除疼痛。其实乌烟球是罂粟的果实,也就是鸦片。黑龙江双鸭山四排村,作为偏远的赫哲族聚居地,经常得到民国政府“照顾”,实际上是给赫哲人发放吸烟证、吸食“福寿膏”,致使大量赫哲人鸦片中毒上瘾。

(来源:网络)

先民无法抵抗对疫病的恐惧,防治疫病和其他未知疾病的希望就会寄托于求神祈灵、驱鬼逐邪,甚至类似巫术的做法。

建村于宋代的安徽休宁富溪村,聚集了徽州望族程姓、汪姓等世家氏族。《榆村程氏族谱》记载程氏割腿肉做药引,得到御赐“青石精雕四柱三层”冲天式的节孝坊。在当今看来相当愚昧的做法,却是唐代以来受到主流意识形态鼓励和肯定的“孝道”。这从侧面证实了乡村环境下巫术与孝道的残忍结合大行其道。

安徽休宁富溪村元宵节“滚龙”活动(来源:黄山新闻网)

红色医生,行善救国

乡村医生往往文化水平都相对较高,善于接受先进的思想和理论。很多乡村医生很早就投身革命,把行医与救国结合在悬壶济世的道路上。

安徽桐城唐湾村医生彭庭举不仅开设“养济堂”药店,还利用药店作为联络总站从各地购药储药和运药,为战斗在大别山的红军提供了大量药品,治疗伤员。

无独有偶,安徽歙县源头村人张万利也一名行医治病的地下党员,除了一身好武功,还会跌打医术,名扬皖浙赣,行医路上同时发展共产党员,传播红色火种。

巾帼医生更让人敬佩

让我肃然起敬的是一位女医生。她出生于云南新平县花腰傣族村落——南薅村,并获得云南首张颁给女中医生的执照。根据南薅村文献记载,她常年在玉溪、昆明行医,开创药店“成春堂”,每日接诊号脉、开处方、过秤抓药,深受人们尊重。这位出身乡村的女医生叫彭寂宽,也是著名音乐家聂耳的母亲,是一位了不起的女性。

女医生彭寂宽开创的药店“成春堂”(来源:孔夫子旧书网)

乡村贵在人脉传承,因病因灾人亡村空,造成文化遗产断流的悲剧不在少数。所以从这一角度来说,乡村医家是传统村落中造福一方并传承文化遗产、持续人文关怀的灵魂人物。

安徽唐模村(来源:安徽优秀传统村落遗产研究报告)

每每阅读到乡村医家以一己绵力去争取微弱的胜利,我都会联想到今日荆楚大地上也有这样一群白衣战士,“明知不可为而为之”的勇敢斗士。

(来源:网络)

用这篇小文向他们致敬!

原文始发于微信公众号(传统村落数字博物馆):中国古代村落战“疫”的灵魂人物——乡村医家小考

健康城市:应对新冠疫情专栏

健康城市:应对新冠疫情专栏