全文共3400 字,预计阅读10 分钟

新冠肺炎疫情的发生,使城市疫感社区的隔离设置、疫感社区和医疗机构的污水和垃圾处理、公共交通工具的安全保护等都面临着严峻挑战。从传播的广度、人数与速度几个方面来看,此次疫情已经超越SARS疫情的影响。

此次疫情带给我们的思考:不仅要关注人居环境中社区隔离、污水、垃圾处理等问题,更要从整个城市的角度去思考防疫问题。城市作为一个整体,不能单从某个问题展开研究,应利用系统的思维解决城市问题。面对疫情的防护需求,我们还应思考在城市的空间布局中,有哪些因素对疫情的防控起到了积极或消极的作用,其因变量有哪些,受到哪些因素的影响,以及相应因素调整引起系统变化的决定性指标等都需要深入的探讨。同时,城市空间结构作为城市特征的外在体现,应能够反应城市的特点以便于对城市存在问题的梳理与解决。

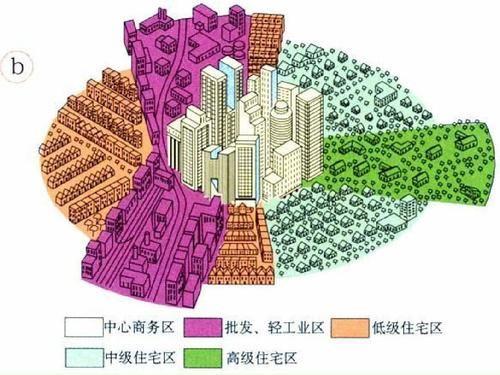

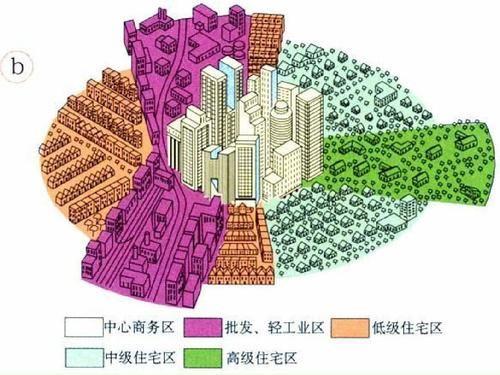

城市空间作为一个复杂综合性的结构,包含了城市经济、社会、文化、政治等诸多要素,是各类城市活动的载体与基础,是劳动力、资本、各项基础设施等高度聚集的综合复杂性系统。在这个复杂系统中,存在多种影响因素,其中对防疫影响较大的因素有政策因素、用地因素、产业因素、人口因素、交通因素等。

政策因素对城市空间结构的影响主要通过城市规划政策手段,因为城市规划原本的定义就是对一定时期和一定区域内的城市发展、土地利用、空间布局、市政设施等城市建设要素进行合理的安排与统筹的工作。城市规划也可以看作对城市各项资源的配置与管理,是一个平衡各方利益的过程。这一过程中主要由政府通过强制性行政命令来实现,这为一系列防疫工作提供法律基础与政策保障。如:城市医疗站点及卫生设施的布局就会对防疫工作产生重要影响。

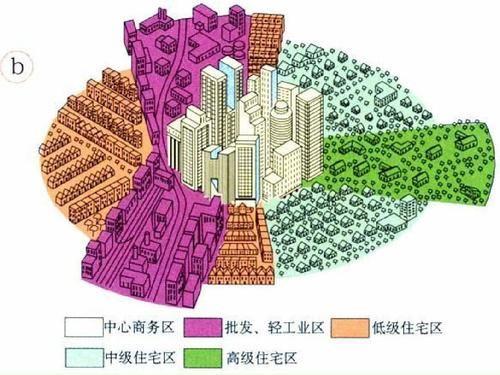

用地因素指的是城市用地中各类用地所占的比例及布局。用地因素能够体现城市空间结构中物质空间的特征,不同城市具有不同的特征,绿化用地及居住用地布局都会在不同程度上影响到防疫。1853年,法国开始实施由奥斯曼主导的巴黎重建计划,成功地把增加城市绿地比例作为对抗和治理霍乱举措。在居住用地布局影响方面,近年来大规模、高容积率的建设,形成了人口密集或者不通风的环境,是病毒传播风险提高的重要因素之一。

产业类型会影响城市空间结构,人口密集型产业相较于资金密集型和资源密集型产业,其防疫压力较大,因为防疫主要的目标群体是人群。同时,防疫也促进了城市产业结构的调整。如:武汉疫情爆发,生活物资匮乏,防疫设施紧缺,山东向湖北武汉等地捐赠农产品,莆田结合自身产业优势快速组建口罩生产线,这都说明城市的产业结构受到防疫的影响,同时产业布局在空间上也会对防疫产生影响。

防疫的重点就是人口因素,人群的流动集散会加速传染病的蔓延,尤其是人传人的传染病。在此次疫情早期的受感染者多为老年人,说明人口的年龄结构也会影响防疫。我国即将进入老龄化社会,超过60岁老年比例逐年增加,未来防疫形式越来越严峻,需加强对老年人防疫知识的普及。

城市外部交通方面,前文提到,此次疫情快速传播的一个重要原因,就是近年来我国快速交通网络体系的构建。从此次疫情的传播情况来看,疫情是跟随主要的交通干线传播的,武汉作为本次疫情的起点,也作为我国中部交通枢纽,客观上加速了此次疫情的传播。城市内部交通方面,地铁公交等公共交通受到影响最大,即使人人戴口罩、消毒也会发现公共交通基本处于半闲置状态。不仅是公共交通的瘫痪,还有城市货物运输的暂停,使整个城市进入冬眠状态。

防疫应深入到城市的国土空间总体规划中,将传染病防治规划设为专章内容。传染病防治规划作为影响城市空间结构系统与防疫的政策因素应该包括以下几点[1]:

(1)传染病病人运送通道。保证能够把传染病人安全地运输到专门的医院进行隔离、治疗,尽可能防止传染病人在运输途中传染。同时在防疫期间,该通道应与一般的生产生活通道隔离,尽可能不影响人们的生产生活。

(2)传染病隔离设施规划。对病毒性的传染病的防疫,隔离设施是防疫的基础与重点工作。

(3)传染病治疗设施规划。设置专门的应急治疗设施与地点,以应对突发的传染病,治疗与防护设施是防疫工作能够消除社会恐慌情绪的根本。

(4)传染病研究设施规划。与国内外研究院及高校建立应急防疫机制,结合设立研究设施,提前预防传染病的爆发。

(5)传染病预警系统规划。建立上下畅通的预警系统,早发现,才能早隔离、早治愈、早控制。

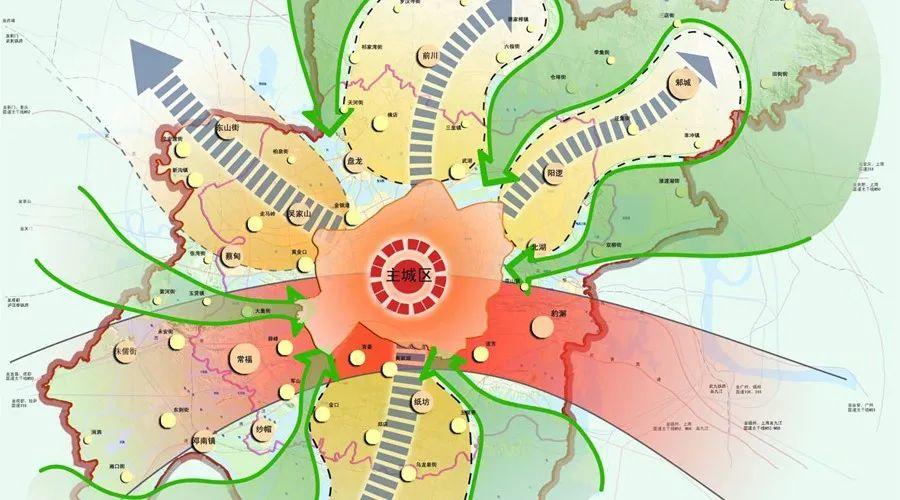

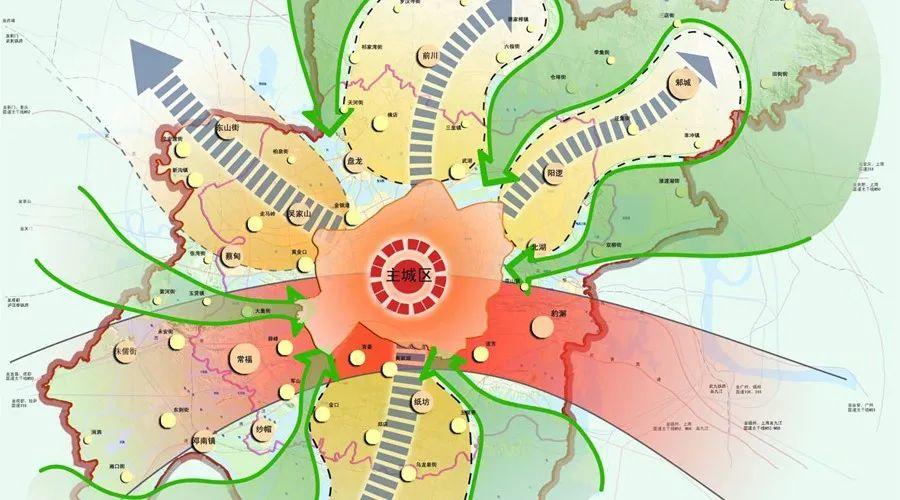

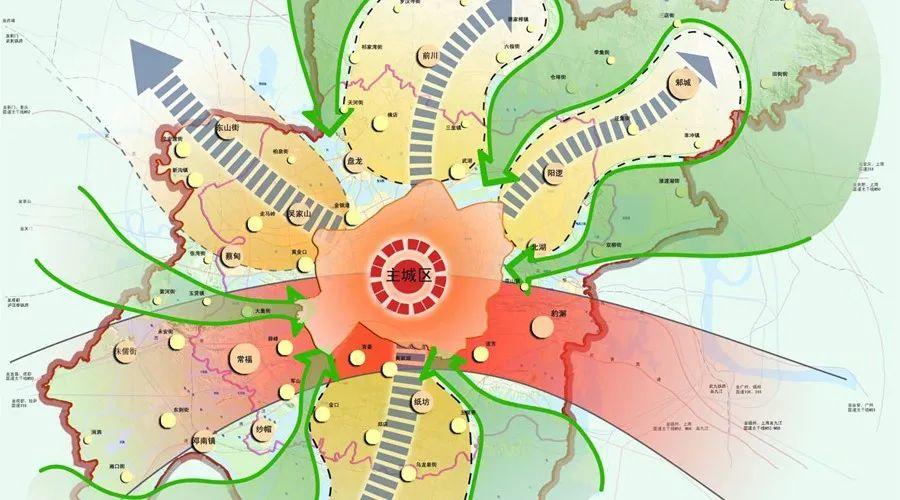

防疫最根本的目的是隔离感染及疑似患者,同时也要保证城市体系的正常运行,如果城市体系崩溃则会带来更大的消极影响。例如,此次疫情中某些地区过度反应,将地区完全封锁,使区域交通中断、城市内外物流断截,极大地影响了城市内部人民的居住与生活。因此,要摒弃城市“摊大饼”式的发展,发展组团式城市结构,居民近距离就业,使城市用地布局分散,人口就业分散。

武汉城乡空间结构规划图

组团式城市形态不仅保证了区域相互独立,在防疫期间也可独立运行,不会使整个城市系统陷入瘫痪,同时增加了市民到郊外呼吸新鲜空气的机会,市区间的绿地不仅用以调节城市小气候,也可作为防灾避灾的缓冲地带。

另一方面,近些年新建居住区功能过于单一,不能为居民提供足够的就业岗位,必然引发上下班高峰时的交通流量猛增,增加了人群交叉感染的几率,预防和控制疾病的难度也相应增大[2]。因此,城市规划要考虑居民近距离就业问题。

城市规划中要增加绿地比例,严格执行规划控制绿地比例

绿地占地比例主要体现在城市用地,但这会影响到人口与产业。对人口的影响主要为积极影响,提升人居环境;对产业的影响则为消极影响,对产业准入门槛及单位用地面积产值提出了要求,同时也促进了产业转型升级。

从此次疫情的特点来看,病毒不仅通过唾液、喷嚏等飞溅传播,还可以在空气中形成气凝胶。大面积绿地的存在可以扩大通风量,减小传染的风险,同时也起着隔离作用。绿地还能提供锻炼身体的开敞空间,以提高市民自身免疫力。所以,增加城市绿地比例,有助于防止传染病的爆发、传播。

我国的《城市用地分类与规划建设用地标准》规范中,绿地指标比世界许多国家低。人均城市公共绿地规划指标,我国为7平方米/人,而美国为40平方米/人,德国也为40平方米/人,英国为25平方米/人。增加绿地比例,才能真正实现生态城市、园林城市的建设目标。

改革开放40多年以来的城市化进程,使得我国出现城市密集地区,如我国的长江三角洲、珠江三角洲、环渤海湾地区,在城镇之间设置卫生隔离带就显得尤为重要。城市越密集的地区,设置卫生隔离带越重要。此次由武汉快速蔓延到整个湖北,就是源于长江中下游城市群的形成及大量人口的区域集聚,城市群内交通便捷,形成一个整体。因此,要设置城市及地区之间的卫生隔离带,要从整个城市群的角度出发,更需要从更上层次的系统角度出发,研究隔离的问题。

经历此次疫情,让我们规划从业者认识到,城市从增量发展到存量发展,从扩张性规划到修复性规划,我们规划的目标、思维、方式在转变,对城市空间结构的思考也应有所转变,可以从单个城市、单个地区、各个部分之间的联通、整合、凝聚为城市群、共力发展等向心角度,转换为隔离、分散、形成区域组团、独立运行等离心角度思考问题。当然,这里所说的隔离、分散、组团、独立都是在特定时期,在一般时期是相较于整体不突兀的存在。就如恩格斯在《自然辩证法》中说:由矛盾引起的发展或否定的否定——发展的螺旋形式。

[1] 李秉毅,张琳.SARS爆发对我国城市规划的启示[J].城市规划,2003(07):71-72.

[2] 文慧.反思“非典”:城市规划建筑设计人员的现在进行时[J].城市规划通讯,2003(09):10-12.

原文始发于微信公众号(南粤规划):疫情思考|基于疫情背景的城市空间结构反思