2017中国城市规划年会专题会议“保护·传承·创新——历史文化名城的可持续发展”于11月19日下午召开。来自住房和城乡建设部城乡规划管理中心的报告人石春晖以“城市形态学康泽恩学派研究应用——以北京南锣鼓巷地区为例”为题目阐述了该学派在历史地段形态分析上的应用。

住房和城乡建设部城乡规划管理中心 石春晖

研究背景

随着我国城镇化的推进,历史城镇景观的保护逐渐受到重视,特别是在历史城镇整体保护、历史街区划定、历史建筑认定等方面,相关学者从多种学科角度切入,逐渐累积了较为丰富的研究成果。而石春晖从城市形态学角度出发,将康泽恩学派的思想与理论引入历史街区的分析,并以正从过度商业化向历史文化保护、居民生活质量方面平衡转型的南锣鼓巷作为具体案例进行了试验性的分析。

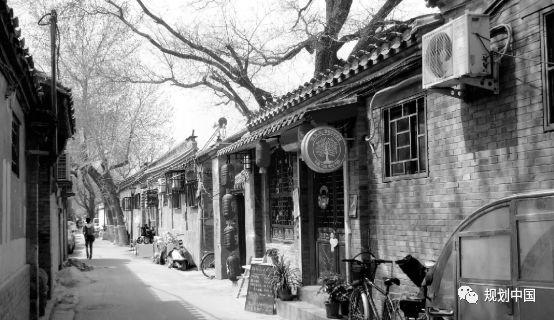

南锣鼓巷实景照片

形态学理论引入

石春晖深入浅出地对城市形态学理论进行了基础讲解。城市形态学是对城市物质空间形态的研究,涉及地理、建筑、历史等多种学科。国外比较重要的三个学派是康泽恩学派(注重形态发生过程,主要是描述和解释)、意大利类型学学派(通过分析建成环境指导设计)、以及法国凡尔赛学派(注重检验和评价)。

其中康泽恩学派的创始人是英国地理学家MRG Conzen,该学派基于历史地理学和演化的视角,以地块作为基本的研究单元,分析社会经济等历史材料,研究城镇景观形成过程中出现的现象和普适性规律。简单来说,该理论在地块层面的应用主要体现在以分期加分区的思路划定风貌单元,并指导规划及实施管理。

南锣鼓巷地段的城市形态分析

石春晖借鉴康泽恩城市形态学派的理论和方法,以北京南锣鼓巷地区为主要研究对象,对其形态演变过程进行了分析研究。

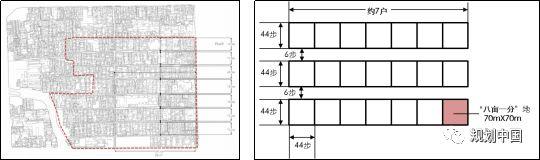

南锣鼓巷地段形成于元大都建设初始,其显著特点为,明代皇城北界北移对这一地段南部边界的切割造成了南边两个胡同间距显著小于其他胡同,并给此地段的城市形态带来了深远影响。较多专家学者的研究也佐证了此特点,如赵正之先生在1979年对这一现象进行的论述——“根据大都街道规划的特点,我们从现在北京市的街道图上可以看到,在一条条平行的胡同之间,有许多大大小小的框框隔断了平行的胡同。在这些框框之内,有的至今还是一个大建筑群,有的则布满了杂乱的小胡同。它们都有可能是元代大建筑群的旧址”。

北京历代城址变迁图

(参考:侯仁之,1945;李路珂,2009;侯仁之,唐晓峰等,2000)

南锣鼓巷地段元代格局分析图

(资料来源:作者自绘;底图来源:北京市测绘设计研究院)

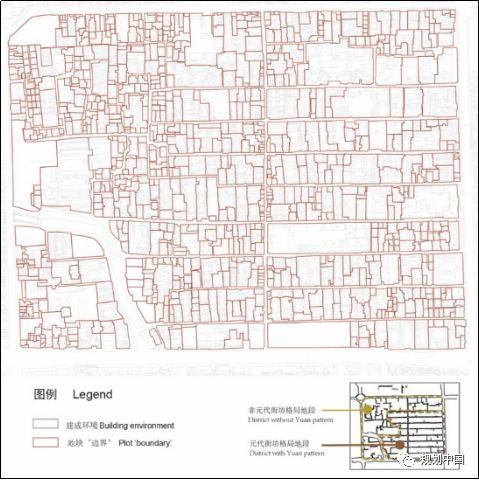

1949年以前的南锣鼓巷地段

结合史料和历史地图对这部分街巷进行简单的梳理,研究发现不规则的胡同大部分在明代已经出现,清代时期逐渐发展成形,乾隆时代的整体街巷格局保留至今。由此,研究得出:南锣鼓巷街巷系统以及形成的平面在渐进式的历史变化中不容易改变,在形态上具有很大的惯性,而地块中相对杂乱的胡同是在建设过程中建筑不断填充、地块不断分割的结果。

紧接着,研究将分析视角放大至产权层面继续展开。南锣鼓巷地段的建筑在建国之后经历了复杂的产权变化,如位于帽儿胡同的文煜故居,由五座院落构成,在解放初期东侧四组院落为朝鲜大使馆,后又转为外交部宿舍。而产权与入户路权的对应性,再一次划分了地块,房屋重新分配,导致地块的破碎化,虽然元代街巷格局得到保留,但元代八亩一分地的宗地格局基本消失。

南锣鼓巷地段的地块边界分析图

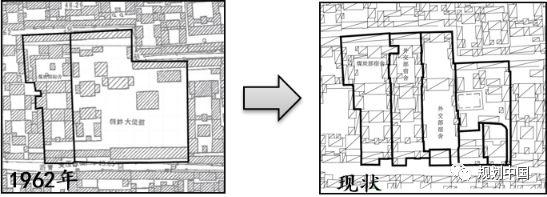

文煜故居划分为单位宿舍

(资料来源:北京市测绘设计研究院)

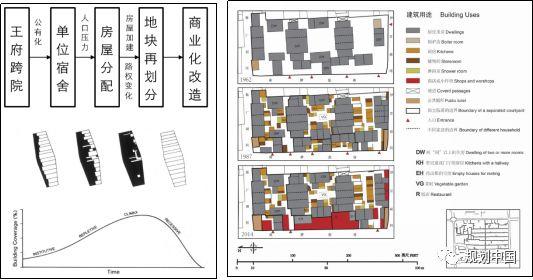

研究将视角继续放大至院落层面,对地块内部发生变化的“透视”将进一步说明其变化发生的内在逻辑。借鉴康泽恩“地块循环”的概念,研究对产权地块随着时间变化出现的填充、建设活动进行定性与定量描述。如南锣鼓巷一处公房院落——清代曾格林亲王府最西段的三进跨院,建国之后成为高校的职工宿舍,以房间为最小单元分配住房,经过几十年的变化,其户数从16增长到近40,同时房屋加建过程也导致了新的路权通道堵塞和地块再划分,地块个数从1变成了5。

地块循环示意图

结论与反思

研究将康泽恩学派的理论与方法用于南锣鼓巷地区的分析,得出以下两点结论,其一,历史街区在不同分辨率下有着不同的形态遗存;其二,产权对街区形态有很大的影响。同时研究团队进一步对康泽恩学派在中国的应用进行了反思,该学派最早以英国渐进发展的小城镇为研究对象,在中国的产权制度和特殊社会发展历程背景下,其对于中国城镇空间的研究有一定的局限性。但该学派在城市区域历史分析,特别是在详细规划层次的历史街区保护范围划定和风貌管理等方面,具有较高的应用价值。另外,城市新区的规划设计也可应用康泽恩学派思想对传统城区进行要素提取并加以利用,实现城市发展在风貌文脉上的延续。

报告整理:中规院名城所.

相关链接:

•2017中国城市规划年会历史文化名城规划学术委员会专题会议新闻稿

历史街区保护

历史街区保护

规划问道

规划问道