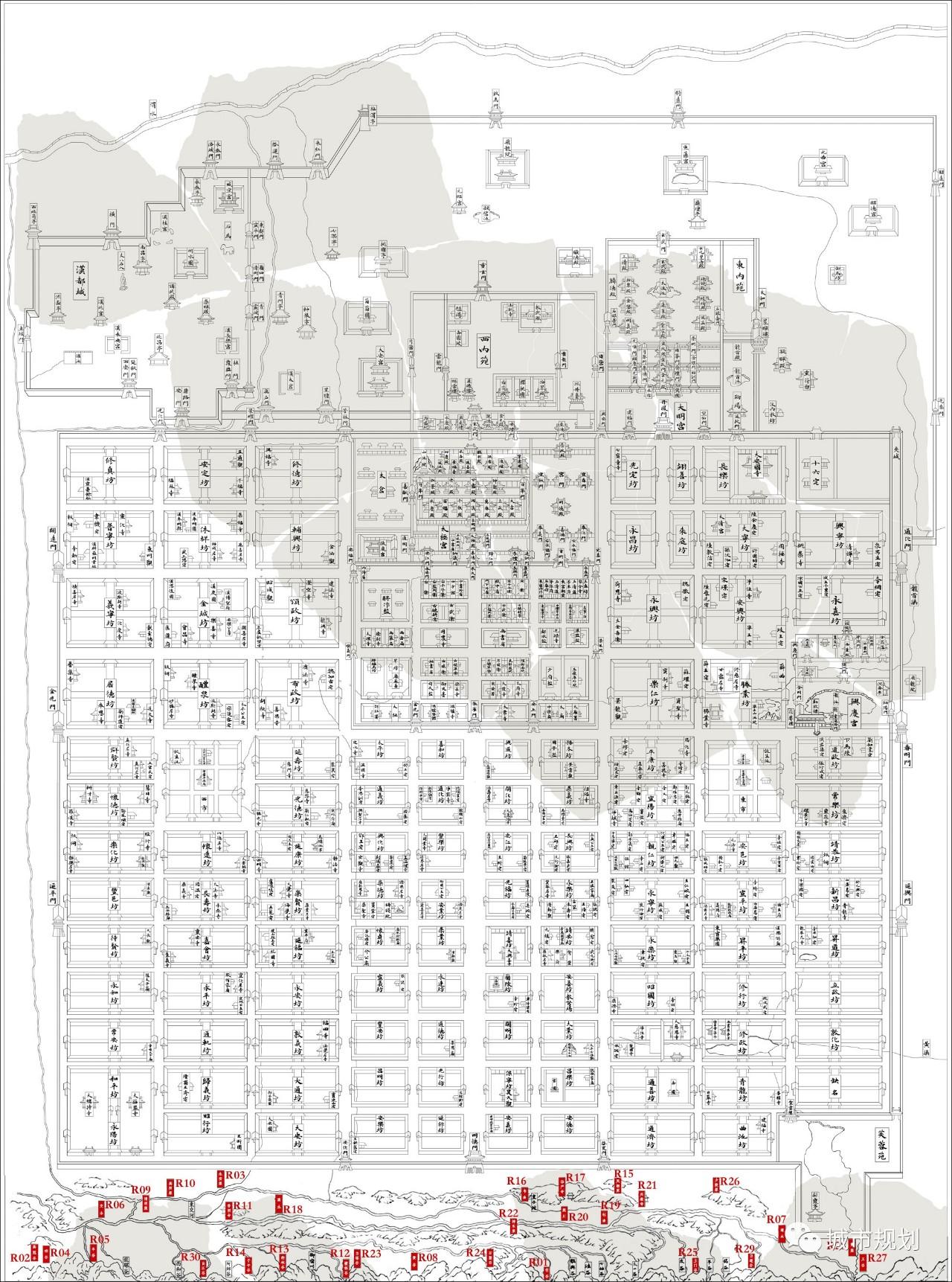

▲ 北宋元丰三年(公元1080年)吕大防《长安图》残拓

▲ 北宋元丰三年(公元1080年)吕大防《长安图》残拓

1

何谓内折外容

我国具有悠久的城市地图绘制历史。城市地图不仅具有地图学史方面的价值,更是特定历史时期人们城市规划思想及其营造关注点的直观且生动的表达,历来倍受重视。郑谯在《通志.图谱略》中就曾指出:“为都邑者,非图不能纪……为城筑者,非图无以关明要”。

在漫长的城市发展历程中,人们在规划、记录、传承城市时,普遍重视城市地图的作用。城市地图往往倾注了营造者的文心意匠,秉持一种将自然山水、城市格局及人文风物统筹考量的整体观念,尝试在有限的图幅范围内展示宏阔的城市整体意象,正所谓“规模万里之远,形容尺幅之间”。城市地图绘制的方式繁多,也便形成了多样化的城市地图,”内折外容“便是其中一种重要的表达方式。

“内折外容” 是将按比例尺绘制城内格局和意象画法绘制城外山水相结合的一种图绘模式。“内折”即指城市内部的空间格局,包括城墙、道路、水网、坊市及重要建筑等均严格按照比例尺来绘制;“外容”意为城市外围的自然山水环境,特别是大尺度山水环境,由于其尺度过大而无法采用与城市内部相一致的固定比例尺绘制,古人则对其进行写意描绘。与“内折外容”之法类似的最早文献记载见于《旧唐书.贾耽传》:“率以一寸折成百里。……缩四极于纤缟,分百郡于作缋。”这种混合比例尺的图绘模式到宋代开始普遍应用,如北宋吕大防绘刻的《长安图》就采用这种“城内用折法,城外取容”的图绘方法,另有北宋刘昉为保护“八阵图遗迹”而刻绘之图,其“界垣之内,缩而计之,以丈为分,其外图山川城郭之势,而不计以度”。“内折外容”这种既能精确表达城市内部空间格局,又能清晰反映城市周围自然山水概貌及其与城市本体之间关系的城市图绘模式,集中体现了中国古人在城市地图绘制方面的智慧,也让今人体会到中国古人对于人居环境整体经营的深邃认识和宏阔视野,其兼具了城市地图绘制的科学性与人文性,对后世的城市图绘与营城实践均产生了深远影响。

2

基于“内折外容”的城市图绘案例

基于大量城市地图的研究和调查可知,“内折外容” 这种城市图绘模式在马王堆出土的西汉地图上就已初具雏形,至于后世应用渐广,其中以北宋吕大防的《长安图》最具典型性。

▲ 补绘吕大防《长安图》

▲ 补绘吕大防《长安图》

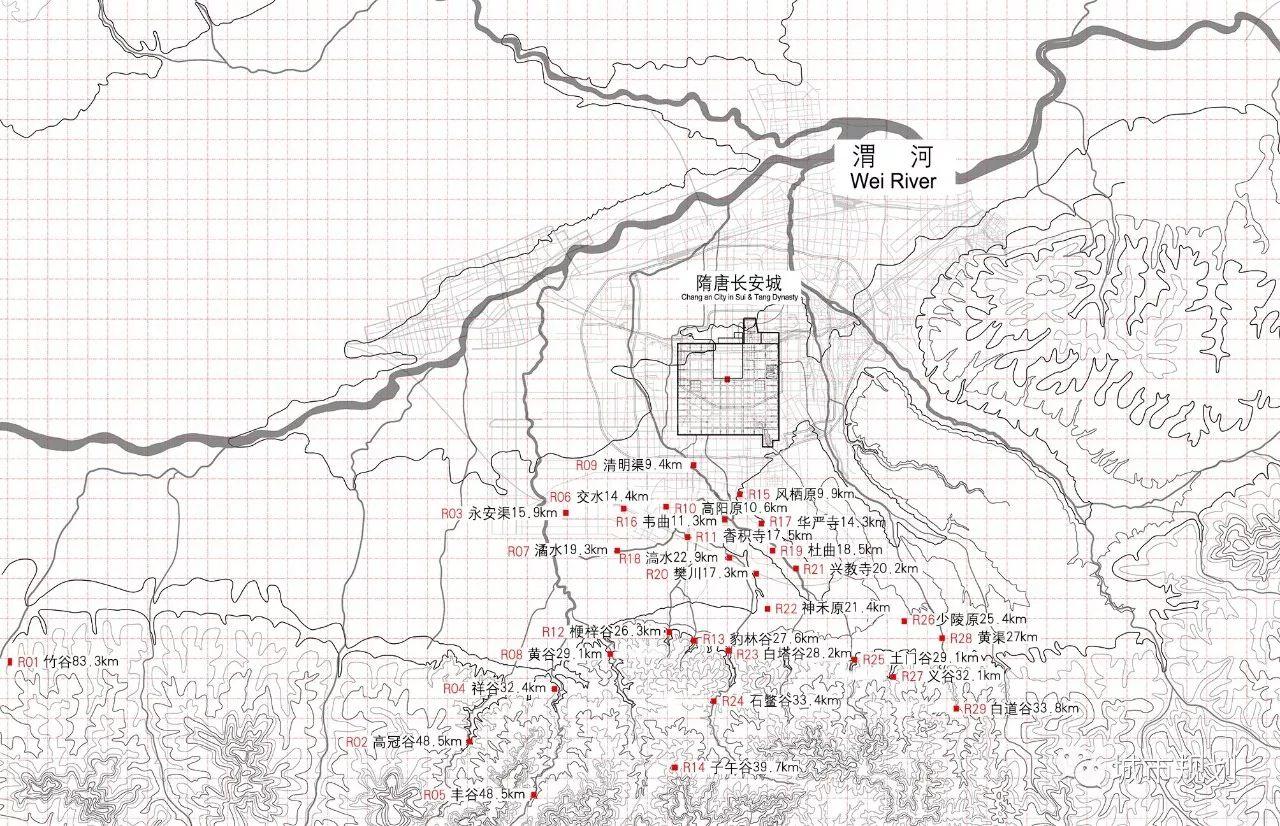

刻于北宋元丰三年(1080年)的《长安图》是我国现存最早的石刻城市地图,可惜该碑毁于战火,无法窥其全貌,然从仅存的数块残片中,依然能看出其所表达的城市图绘理念和规划智慧。该图以文字的方式在题记中明确标注了其比例关系:“隋都城大明宫,并以二寸折地一里”,宋元时一寸约为现代的3.12cm,一里约为今531m,通过计算,可以明确推算出图中“隋都城和大明宫”的比例尺约为l:9000。从现存《长安图》残图来看,城内的水网园池、宫殿坊市、街道庭院,其比例尺度皆十分精确,与现今考古勘测复原的长安城图基本吻合。《长安图》在对其内容主体“隋都城及大明宫”的形制比例表达准确的同时,对范围极广的城南郭外直至终南山的水系、山谷、川原、寺庙等部分,因难以在有限的图幅内穷尽表达,因此没有继续使用“折”法,而采取了将这些内容在城市的相对位置予以标注,以求表现其与长安城整体格局之间的关系,即“城外取容,不用折法”。将城外的山川形势以及与长安城市格局密切关联的诸如子午谷、石鳖谷、兴教寺等重要自然与人文标志均采用写意的手法进行了刻绘与标注,将城南的山水胜迹与城市主体本身的对应关系充分表达。然使周边自然形态与城市空间格局遥相呼应,揭示了大尺度区域环境内的城市山水空间结构。为客观而清晰地呈现古人在《长安图》中对“外容之法”的应用,本文对“城外取容”的要素分别在《长安图》与现代地形图中进行了编号标定,以各要素与城市中心的距离为参照数据,对其在《长安图》及现代地形图中的分布态势进行了比较分析。

▲《长安图》历史要素在标准地形图中的分布态势示意

▲《长安图》历史要素在标准地形图中的分布态势示意

▲外容要素分布特征比较分析图

▲外容要素分布特征比较分析图

此外,还有些城市地图虽然在其图记或其他文献中并未提及“内折外容”之法,但在实际的图示表达中却有着十分明确的体现。如南宋绍定2年(公元1229年) 李寿朋《平江图》,根据图上盘门至葑门、报恩寺至娄门的距离计算,其平均比例尺约为1:2000(数据来源:汪前进,《<平江图>的地图学研究》);而图幅西面的太湖洞庭山、姑苏台、天平山、七子山、虞山、虎丘山等则采用“外容之法”,利用我国国画的传统画法,取其意象,富有艺术感。咸淳8年(公元1272年)胡颖《静江府城图》,根据其图中独秀峰至伏波山,独秀峰至鹁鸠山的距离计算,城内比例尺由南往北呈现出一种非等量的递增关系,其平均值约为 1∶1000(数据来源:马崇鑫,《试论桂林宋代摩崖石刻<静江府城池图>在地图史上的意义》),城外自然山川部分亦以“容”之法进行绘制,没有明确的比例尺。再如清光绪13年国璋的《重庆府治全图》,城市主体比例尺约为1:4000(数据来源:郑锡煌,《中国古代地图集:城市地图》),主要街道、官署寺庙宫祠等均有翔实且准确的标示,而城市四围的山川形势则取其形貌;还有清代佚名所作《山西省城街道暨附近坛庙村庄图》,城内比例尺约为1:12600(数据来源:郑锡煌,《中国古代地图集:城市地图》),而城外周边的河池水系及坛庙村庄亦皆“取其容”。其他还有诸如南宋董棻《严州图经》中的《建德府内外城图》、明正统元年王鏊《姑苏志》中的《苏州府城图》、清同治12年尹德纯重刻《江宁省城图》、光绪29年粤东省舆地学印局石印刊行的《粤东省城图》等,这些城市地图都体现了“内折外容”图绘模式的应有之义。

▲自西安府南城墙望秦岭及大小雁塔(引自足立喜六《长安史迹研究》)

▲自西安府南城墙望秦岭及大小雁塔(引自足立喜六《长安史迹研究》)

需要强调的是,“内折外容”虽然是一种古代城市制图法,但其中蕴含了丰富的古人营城理念,即城市与周围山水环境是一个整体,城市不能脱离山水环境而存在。人们日常生活的城内空间是具体的,自有其规矩方圆,故以“折法“示短长;城外山水亦是人们生活体验的重要内容,城市风景和境界皆与此有关,故取山川之容以示其意象,展现统筹经营城市与山川的整体意识。这对往往专注在城市建设用地范围内来思考规划和建设问题的现代城市规划而言,对其如何妥善处理城市与城外山水的整体关系有着深刻的启示意义。

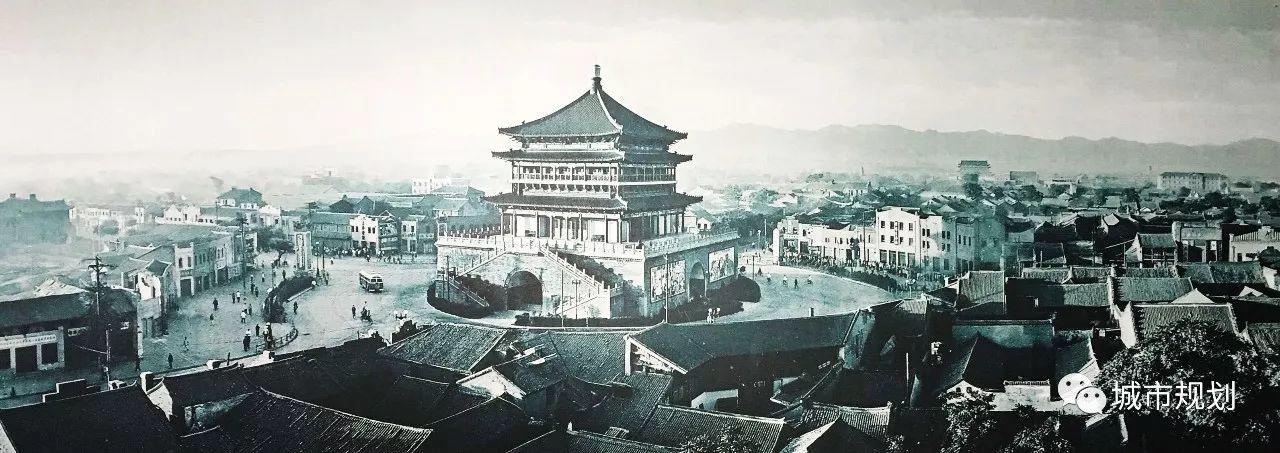

▲钟楼(引自1960年“乾陵杯”陕西文物之美摄影大赛,王凌摄)

▲钟楼(引自1960年“乾陵杯”陕西文物之美摄影大赛,王凌摄)

主持:王树声

图文:

严少飞,西安建筑科技大学建筑学院讲师、博士研究生

王树声,西安建筑科技大学建筑学院教授

李小龙,西安建筑科技大学建筑学院讲师、博士研究生

——————————————了解更多《城市规划》杂志信息,搜索微信号“chengshiguihuazazhi”或识别下方二维码关注。

规划问道

规划问道