杨滔

中国城市规划设计研究院学术信息中心副主任

感谢作者授权发布。

1

背景

《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》提出“走出一条以人为本、四化同步、优化布局、生态文明、文化传承的中国特色新型城镇化道路”,其中的核心包括两点:1)以人的城镇化来合理引导人口和产业的分布;2)优化城市空间结构,提高空间利用效率。这不仅阐释了新型城镇化的重要转型,从以物质为主体的城镇化转向了以人为本的城镇化,而且揭示了现有的城市空间结构需要进一步优化,提档升级。与之同时,最近中央领导和建设部领导们也指出需要加强城市设计和完善决策评估机制,提高城市建筑整体品质,避免粗制滥造的奇奇怪怪的建筑。这涉及到中微观层面上城市本身的建造、项目落地、城市体验等具体事宜。

从城市规划和设计的理论角度而言,我们需要进一步研究社会经济活动、城市空间结构、以及城市空间品质等之间的互动关系。大体而言,这包括三方面的内容:1)社会经济活动的空间分布规律和特征,即空间属性的方面;2)城市空间自身建设的规律和特征,即空间本体的方面;3)上述两个方面之间的联系或影响。这些理论性研究课题将有利于我们在规划实践中优化区域规划、城市总体规划、控制性详细规划、土地出让审批、项目落地之间的衔接,辅助规划设计实施决策,使得城市或具体建设项目的经济、环境、社会效益最大化。

从欧洲的经验来看,不管是南欧偏物质形态设计的规划,还是德国和法国偏社会经济管控型的规划,抑或英国偏协商型的规划,对于空间都较为重视,广义上的空间规划(Spatial Planning)是欧洲各国的共识。欧盟的规划条约中,空间规划被认为是“经济、社会、文化、以及生态政策的地理空间表达……一门理性的学科、一种管理技术、以及一项跨学科的综合性政策,并根据总体战略,形成空间上的物质性结构”(ESPC,1983)。虽然欧洲各国对此有不同的解释,然而其普遍共识是:空间规划关注空间和场所,而空间政策包括任何影响空间区位和用地决策、社会经济活动分布的政策(Shaw and Lord, 2009)。这种规划不仅强调协调、参与、动态管理,而且注重从社区、城市到区域、国家、洲际的尺度互动(Palermo and Ponzini, 2010)。因此,对于人的城镇化和物的城镇化之间互动的研究,以空间为出发点,综合性地研究社会、经济、环境等空间属性、以及相关的空间结构,应该是一个方向。

本文基于空间句法理论和方法,以实证案例为主,从各个尺度上重点研究空间形态结构对于社会经济活动的空间分布的影响,并提出创造性的空间营造需要基于人的行为与空间形态之后的互动规律,这将会形成一种城市设计方法,桥接人与物两种城镇化。

2

空间句法的基本理念

空间句法理论和方法源于对二战之后物质形态规划失效的思考。当时,西方大规模的社会住宅建设导致了严重的社会问题,这引发了各界人士怀疑大规模社会住宅建设的基本出发点,即好的城市物质环境能够解决不良的社会问题(Hillier & Hanson, 1984)。在很大程度上,这也说明了社会问题不能简单地依靠城市物质形象或环境来解决,于是很多规划和设计专业人士转向对社会经济本身的研究。不严谨地说,这是当时西方发达国家从物的城镇化向人的城镇化的转型。

然而,仍有部分西方学者,依旧执着于探索人和物质环境之间的关系,因为从常识来看,物质环境的确对人有影响,而人们也在改造物质环境。空间句法理论的创始人Bill Hillier教授就是其中一员,他认为不是物质实体形象影响日常社会经济文化活动,而是人们运用物质空间的营造方式去组织社会经济文化活动。这形成了空间句法最基本的理论出发点,即空间不是人们活动的背景,而是人们活动的本质。他认为,人们创造、改造、使用空间的历时性过程之中,体现了空间本身的构成规律或特征;而空间本身的建造方式又折射出某时某地的社会经济文化的规律或特征。也就是说,物质形态和功能并不是直接相互作用的,而是通过空间这个媒介,才能发生作用(Hillier, 1996)。因此,空间句法在理论源头上,强调空间本身的重要性,重点关注两个基本问题:1)物质空间是否影响日常社会经济文化运作?2)社会经济文化的行为是否用通过物质空间布局来实现?

基于此理论假设,空间句法认为城市是自组织系统,源于形态、认知、社会三个方面,其它们之间相互影响(Hillier, 1996;杨滔,2006, 2008)。首先,城市空间形态不是无限制的空间组合的产物,而是在符合自然地理环境、经济规律、社会文化等前提条件下,经由一定时间,按照几何基本构成原理,而逐步形成、且不断演变(杨滔, 2007)。其次,城市空间形态虽然是以整体的方式体现出来,然而它是由个体建造而成,其中很多决策也是由个体做出;人作为个体单元,对于空间的认知将会影响空间形态本身的营造和演变,同时反之亦然;于是,这将会形成个体认知与集体形态之间的互动作用,包括个体自下而上和集体自上而下的过程(Hillier, 2009)。最后,城市空间形态与社会经济活动之间的相互影响具备社会属性,反映了城市形成的原始动力,即人们面对面聚集、交流、交易的渴望,或者说城市社会集体的需求;因此,空间形态与社会经济往往具备统计学意义上的相互关系,而内在的机制则基于空间架构或关联的社会行为,其中既包括作为生物人所具备的普遍性,而且涵括不同文化社会所具有的独特性。

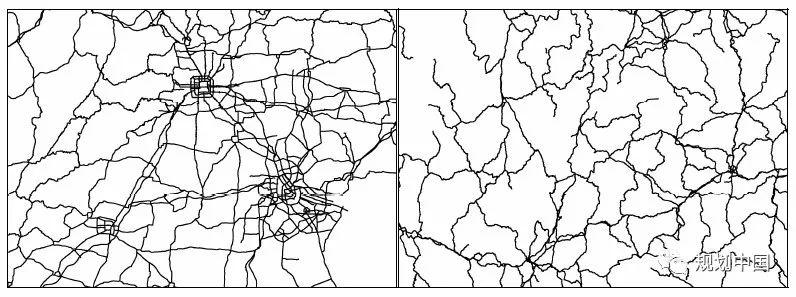

在这样的理论框架下,空间句法进一步提出了城市空间结构影响交通出行的理论,认为城市空间的拓扑距离影响较长距离的出行,而城市空间的实际距离则影响较短距离的出行;此外,空间结构与交通出行之间的关系将会影响到城市用地的空间分布,后者将会反馈,又影响交通组织和空间结构更新或营造(Hillier et al, 1993; 2010;Yang, 2007;盛强等,2014)。与之同时,空间句法发现活跃的城市中心既具备良好的局部空间结构,又占据整个城市中较好的区段;城市中的社会经济活动受到不同尺度的空间结构影响,体现为复杂而动态的空间分布模式(Hillier, 1996)。因此,城市空间形态本身将会折射出营造这些空间形态的社会、经济、或自然因素。例如,图1显示了北京-天津地区和云贵地区,它们的空间结构显然不同,与其不同的地形地貌和经济发展水平等都密切相关。

图1 北京-天津地区(左)与云贵地区(右)

与之同时,空间句法研究的方法不是简单的“分析—归纳”,而是基于对城市空间现象和社会经济活动的分析,创造性提出假设,对此进行检验,然后优化或否定假设,循环往复。在这个过程中,创造性地提出假设或研究问题,才是最为关键,这是推动整个研究的发动机。

3

不同尺度的空间营造

基于空间句法的理论和方法,城市设计实践关注空间形态和社会经济模式之间的互动,跨越不同尺度,发掘空间使用、更新、营造的潜力,创造性地提出新的方案,解决城市空间整体品质和活力的问题。空间营造包括观测(采集数据)、体检(找出问题)、预测(分析问题)、创新(解决问题)、评估(决策优化)五大步骤;其中以实证为主体的研究性工作是空间创造的基础之一,也是空间评估决策的依据之一。

在此过程之中,识别到空间形态和社会经济模式之间的关系,在相关程度较高的情况下,我们可以从空间结构和空间分布的角度,去预测社会经济活动对空间形态的影响,或反之,进而提出可以通过空间营造或空间管控来实现的新方案;或在相关程度较低的情况下,探讨空间结构和社会经济模式的差异性,识别出那些“非空间的因素”(如开发规模等)对于社会经济模式的影响,进而通过优化空间结构去促进因势利导,降低开发或管理的成本。

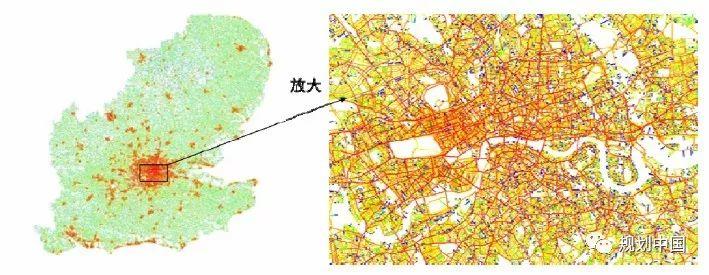

此外,本文认为基于空间句法的空间营造是一种城市设计,在于这种方法认为空间形态的变化是社会经济活动物化的手段,并试图把社会经济层面的规划与物质形态的设计联系起来。因此,在宏观的分析过程中,也包含了中微观层面的空间建构。例如,在英格兰东南部的区域分析之中(图2),放大空间模型,就可以发现该空间模式是建立在详细的街道尺度之中,那么区域规划分析的结果可反馈到街道层面上,直接用于设计,促进了规划与设计之间的衔接。

图2 英格兰东南部的区域分析(左)与放大后的伦敦街道层面的空间建构(右)

3.1 超大尺度(XL)

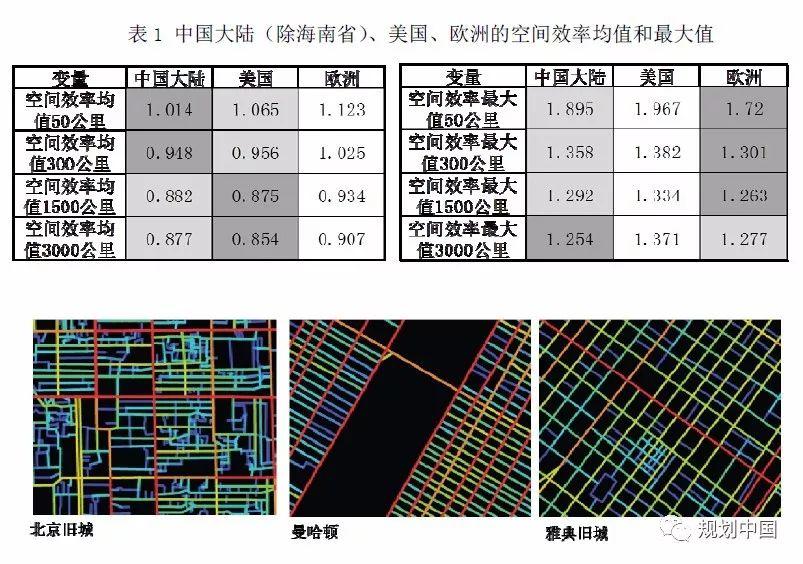

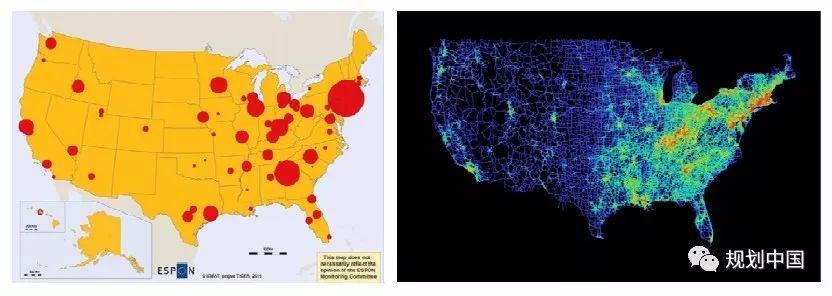

在洲际或国家的超大尺度上,可以发现空间结构对于社会经济的空间分布模式有一定的影响。正如美国2050年区域规划中提到,未来的区域研究方向是将交通网络和流量整合到城市连绵区/带(MegaRegions)的识别之中,除了传统的人口、就业、预期人口和就业增长率等因素。在我国大陆(除了海南岛)、美国、欧洲的层面上,定量地分析空间之间的联系,即每个空间“流动到”或连接到其他空间的效率,可简称为“空间效率”或“空间流”;分析也可在不同半径尺度下展开,如50公里、300公里、1500公里和3000公里,分别大致代表市域、城镇群、国家、洲际尺度。

如表1所示,在各种尺度上,欧洲具有最高的空间效率均值;而在市域、城镇群和国家尺度上,它有具有最低的最大值。这说明了欧洲的空间开发效率分布较为均匀,也许与三个因素有关:1)欧洲是较为发达的中小国家组成的;2)欧洲各国的城镇紧凑度较高;3)缺少恶劣的自然环境,如沙漠等。在各种尺度上,美国具有最高的空间效率最大值;而在国家、洲际尺度上,它的均值最低;且在市域和城镇群尺度上,其均值也处于中间。这说明了美国的空间开发效率分布很不均匀,也许与两个因素有关:1)美国内陆与沿海的自然环境差别较大;2)美国较多城镇的蔓延现象较为严重,城镇空间较为破碎,而某些城镇又高度城镇化。在各种尺度上,我国大陆的空间效率都不高;在市域、城镇群和国家尺度上,最大值处于中间水平;而在市域、城镇群尺度上,均值最低;在国家和洲际尺度上,均值处于中间水平。这说明了我国开发空间效率还有待提高,也许与两个因素有关:1)我国东西部差别较大,西部较多地方气候恶劣,不适合城镇建设;2)我国较多城镇的空间结构被高速路等肢解严重,街坊块偏大,“大院”现象在国际上都较为突出。如果仔细对比一下北京、曼哈顿和雅典(图3),红色表示空间效率较高,蓝色表示空间效率较低。虽然它们都是“方格网”,然而它们之间的空间效率差异较大,并大致解释了表1中所体现的现象。曼哈顿具有最多的空间效率的街道;雅典街道的空间效率分布相对均匀;而北京则具有较多空间效率较低的街道。

图3 北京、曼哈顿、雅典的“方格网”的空间效率

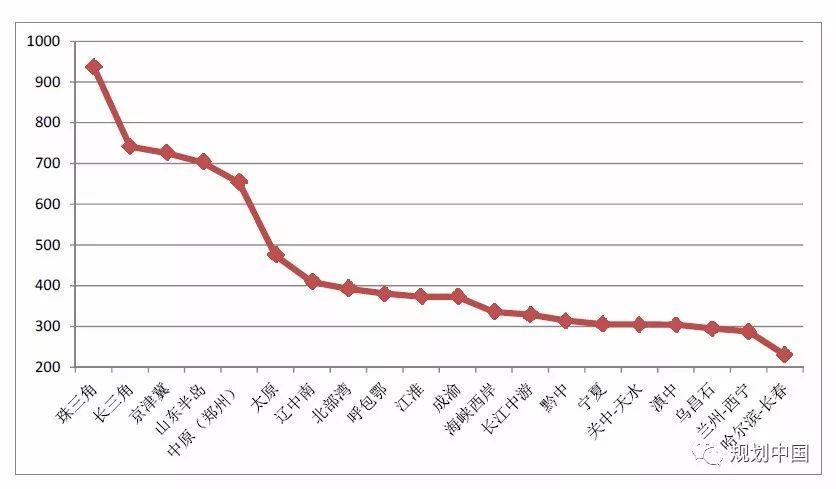

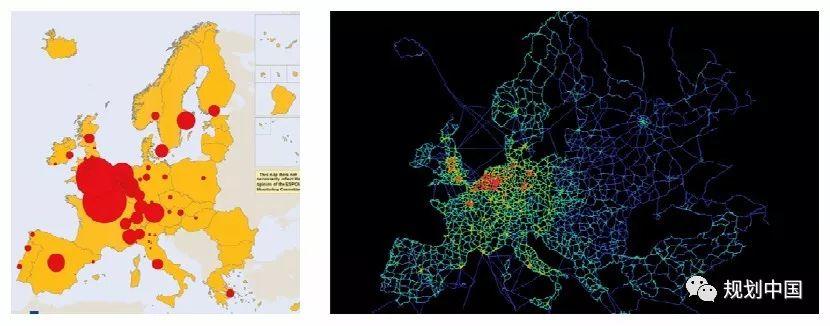

此外,根据3000公里和50公里的空间效率,综合识别了中国大陆、美国、欧洲的空间结构(图4a,b,c,d),红色表示空间效率较高,蓝色表示空间效率较低。对于我国大陆,空间效率最高的密集区域是长三角、珠三角、以及京津冀城镇群,其次较为密集的区域是山东半岛、中原(郑州)城镇群,再次的包括辽中南、成渝等城镇群(图4b)。对比根据人口密度和人均GDP分析,可发现空间效率模式与基于人口和经济分析的模式有很大程度的一致性。这说明了,“空间流”对于人口流动和产业聚集有一定的影响作用,反之亦然。对于美国,空间效率最高的密集区域是东北部大西洋沿岸和五大湖区城镇群;美国西海岸的城镇群也呈现较为暖的色彩。这种空间效率的分布模式与基于总部经济就业的中心模式有密切的关系,也说明了空间结构与经济发展之间的互动联系。对于欧洲,空间效率最高的密集区域对应于“汉堡-布鲁塞尔-阿姆斯特丹-巴黎-伦敦”这个传统经济带,与总部经济就业中心模式也有一定的吻合度,进一步说明了空间结构对于社会经济的空间模式有一定的影响。

图4a 我国大陆人口密度和人均GDP分析(左:@黄金川)以及空间效率模式(右)

图4b 我国城镇群的空间效率排名

图4c 美国经济中心(根据总部经济就业人口数)(左:@ESPON)以及空间效率模式(右)

图4d 欧洲经济中心(根据总部经济就业人口数)(左:@ESPON)以及空间效率模式(右)

此外,对比我国城镇空间结构规划图(图5右),可发现3000公里的空间效率识别出了全国性的空间联系轴带(图5中),与规划图的两横三纵有一定的联系,即识别出陆桥通道、沿长江通道两条横轴、以及沿海、京哈京广、包昆通道三条纵轴;而50公里的空间效率则识别出局部空间的聚集,对应规划图中的城镇群。

图5 中国大陆50公里的空间效率(左)、3000公里的空间效率(中)、以及我国城镇空间结构规划图(右)

3.2 大尺度(L)

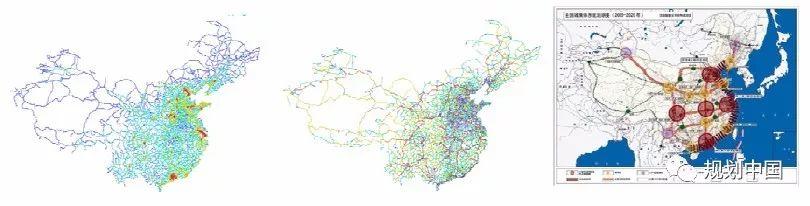

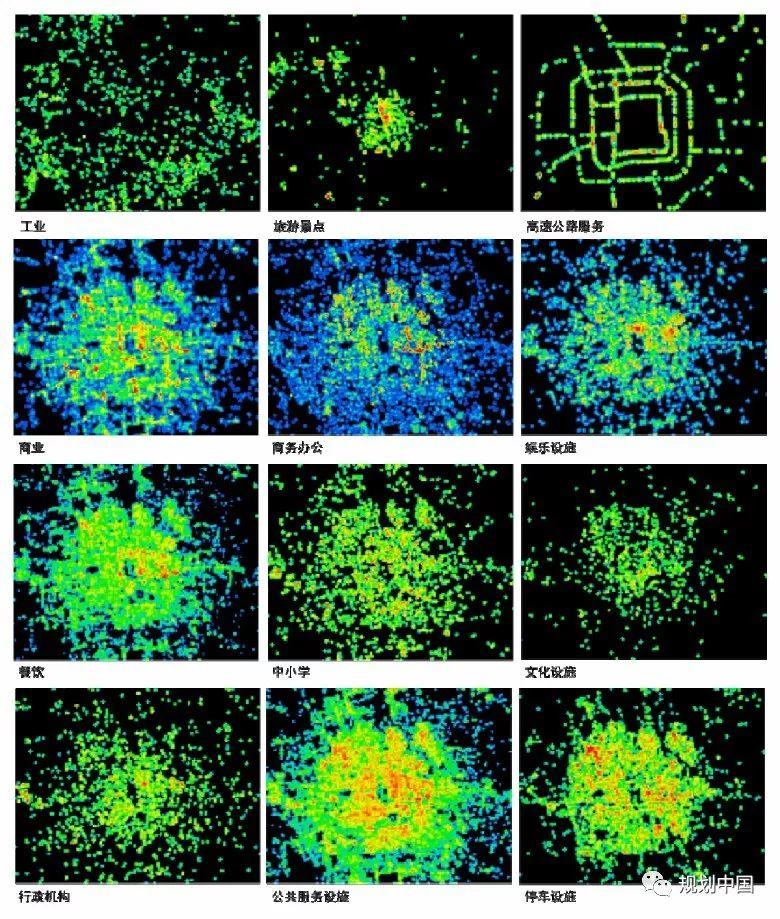

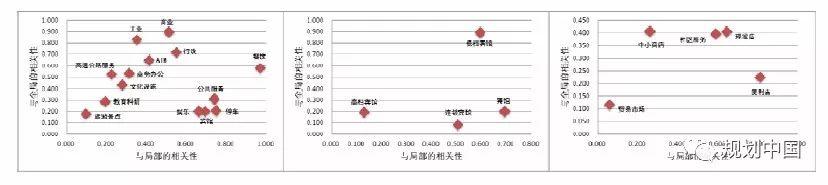

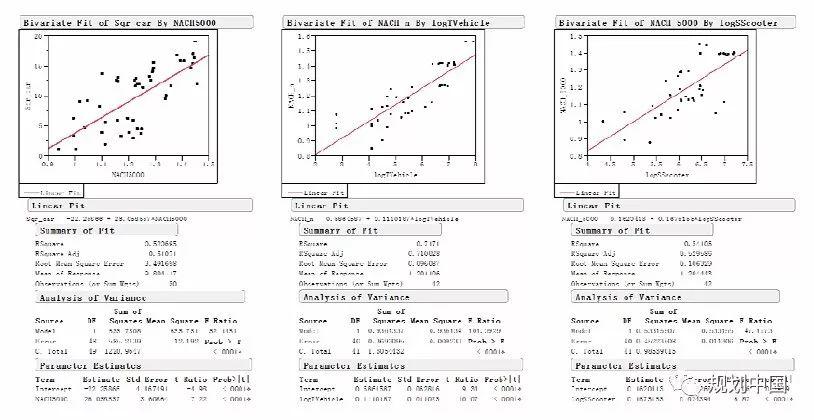

在城市的大尺度上,也能发现空间结构对于社会经济活动的空间模式有较大程度的影响,并可以进一步区分出不同功能对于空间结构的敏感程度。例如,在北京案例中,可以发现商业、公共服务、行政机构、停车场、旅游景点、工业、餐饮、娱乐、中小学、文化设施、商务办公、高速服务设施等不同的功能具有不同的空间分布模式,虽然大部分在整体上呈现出从中心向边缘的扩散模式(图6)。 进一步分析,可发现北京的空间结构对于盈利型的功能分布的确有明显的影响,同时也对某些公共型的有显著影响。图7(左)显示了各类功能与全局和局部空间构成效率的相关度。餐饮、商业、行政机构的分布模式同时受到了全局和局部空间构成的较大影响,其中餐饮的聚集更加受到局部空间构成影响,而商业的聚集则更加受全局空间构成的影响。娱乐、宾馆、停车设施、公共服务设施的分布模式则主要受到局部空间构成的影响,意味着这些功能的聚集与局部空间布局更为相关。工业、ATM、高速服务设施、商务办公的分布模式则主要受到全局空间构成的影响,这些功能的聚集与城市整体骨架更为相关。然而,全局和局部的空间构成对文化设施、教育科研、旅游景点的分布影响不显著,特别是对于后两者。这表示教育科研和旅游景点的聚集更多在于其本身品牌的吸引力等,而非空间结构的影响。

图6 北京功能的空间分布模式

图7 北京各类功能(左)、各类宾馆(中)、某些商业/公共类(右)分别与两种尺度的空间效率的相关度

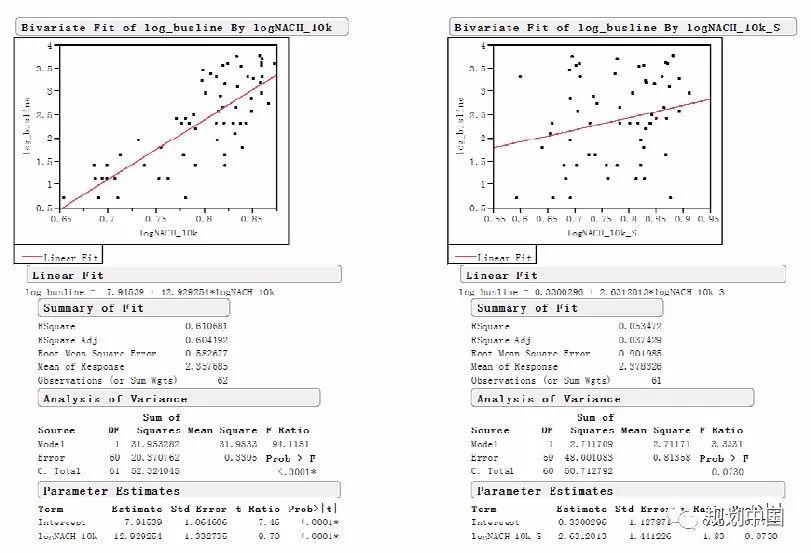

此外,特殊类型的空间系统也会对该系统中的社会经济模式有一定影响。例如,在北京公交的研究中,北京公交线路网本身的空间结构与断面公交流量有较高的相关度(0.611),即公交线路构成的系统的拓扑结构对于公交流量的空间分配有影响;然而北京街道网的空间结构与断面公交流量没有相关性,这说明了公交线路在北京城市空间中的分配并不受到北京街道网的影响,而是受制于公交线路系统本身这种人为的空间系统。进一步研究表明,公交线路系统的实际距离对于断面交通流量几乎没有影响,证实了在长距离出行中,系统的拓扑结构对于交通流量影响更为主要。

图8 北京公交线路网络本身与断面公交流量相关度较高(0.611)(左)、以及北京街道网络结构与断面公交流量无相关性(右)

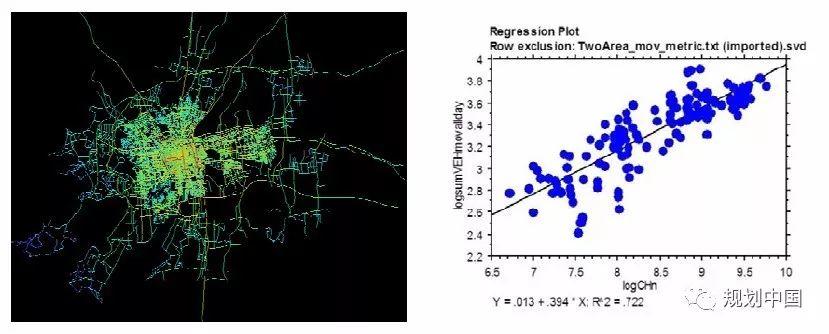

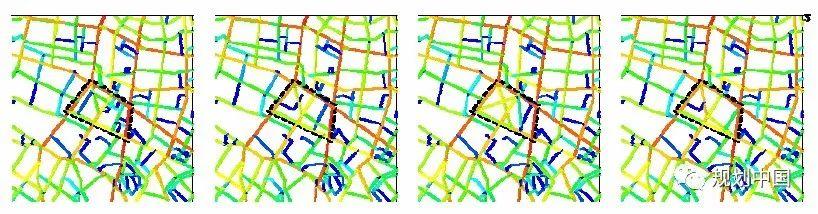

又如,在苏州案例中,可发现苏州的空间结构对于72.2%的车行交通流量有影响(图9),也就是说,改变苏州的空间结构,可以改变交通出行的分布。因此,从街道微观层面上的联通性,可以发掘提升整体城市的出行模式的潜力点。这类似于蝴蝶效应,即通过局部的变化通过整体城市空间网络的放大和反馈效应,从而改变整个空间网络的构成模式。这就是基于空间句法的空间营造应用于城市设计的基本原理之一。

图9 苏州空间结构分析(左)、苏州空间结构与车流量相关性分析(右)

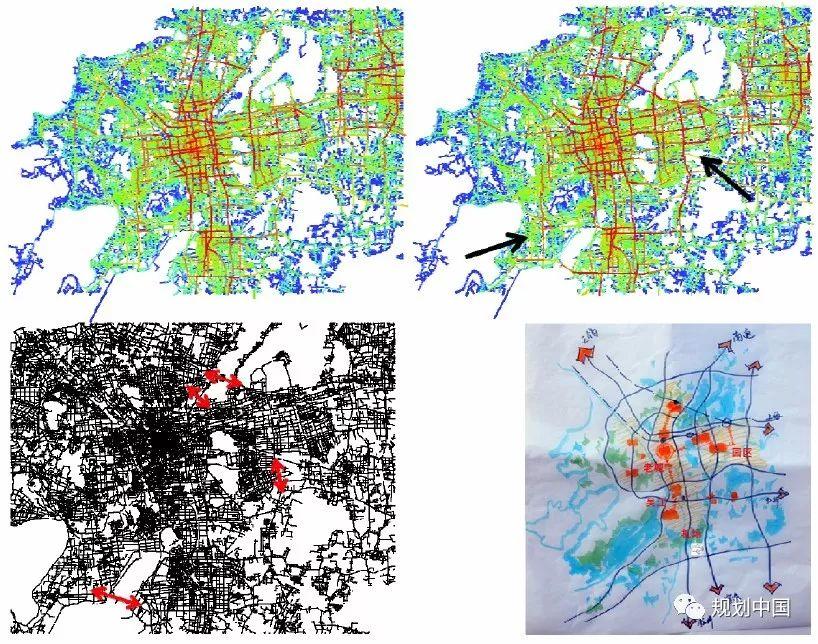

基于苏州这种空间结构与交通出行之间的规律,进一步探讨了如何去缓解苏州古城压力,提升苏州工业园区的活力。因此, 基于苏州现状空间结构的效率分析(图10左上),可发现相对于苏州古城,苏州工业园区活力欠缺的空间原因之一,也许在于园区南北向的联系被湖泊所阻隔。在微观层面上,寻求有潜力改善园区南北向联系的空间连接,而这些连接往往都不在园区内部。通过反复假设和检验,识别出潜力点(图10左下和右上),并发现园区的空间效率可以较大地提升,并结合目前苏州中环的改造。此外,还在长三角和苏州市域层面上,并结合吴江地区与上海虹桥机场的联系、以及苏州南部机场的设想,多次检测了南北走廊(南通—苏州园区/老城区——吴江——宁波/杭州)的设想,提出了苏州南北空间发展战略。这体现了从微观到中观和宏观的整体思考方式。

图10 苏州现状空间效率分析(左上)、改善潜力点的苏州空间效率分析(右上)、苏州空间联系的潜力点(左下)、强化苏州市域南北联系的方案构思(右下)

3.3 中小尺度(M&S)

在片区或社区尺度上,仍然可发现空间结构对于社会经济活动有相当大的影响。例如,在北京王府井案例中,车行交通与5公里的空间结构效率的相关度为0.521;在上海四川北路案例中,车行交通与整个城市的空间结构效率的相关度高达0.717,而自行车交通与5公里的空间结构效率的相关度则为0.541。上述案例说明了:在片区研究范围内,不同尺度的空间结构影响着不同的出行方式;不同城市的空间结构有不同的影响程度。一般而言,长途出行受到较大尺度的影响,而中短途出行则受到较小尺度的影响。

图11 北京王府井中车行交通出行与5公里的空间效率有较好的相关性(左)、上海四川北路车行交通出行与整个城市的空间效率有较好的相关性(中)、上海四川北路自行车出行与5公里的空间效率有较好的相关性(右)

基于此,通过调整或打造社区或片区的内部空间布局、或与其周边地区的空间联系,可比较不同设计方案,优化设计效果。例如,在四川北路的案例中,根据设计地段周边的空间分析,强化四川北路本身与地段的东西向联系,提出不同的联系方式和模式,在空间模型中检测和比选,最终实现最大化地激化该地段的空间区位价值。

图12 上海四川北路中某个地段内不同的方案比较和优化

4

讨论

在洲际、国家、城镇、片区、社区等尺度上,都可以发现城市的空间结构与社会经济活的空间分布有一定的关联,它们彼此不可分离。于是,在规划和设计的层面上,可将空间本体营造与(社会经济的)空间属性紧密地结合起来。在这种意义上,空间结构的定量分析提供了一种城市设计的方法,基于中微观的空间形态和社会经济的空间分配,整合不同尺度上与空间有关的规划、设计、管理或决策等环节,最终力图实现人的城镇化与物的城镇化的良性互动,迈向新常态的城镇化。

The End.

相关链接:

点击浏览相关主题文章

规划问道

规划问道