县域乡村建设规划是2016年住建部以统筹乡村建设发展、指导三农资金整合为目标的中观层面规划。本次项目明确了五个方面的研究工作:

1 动力机制研究

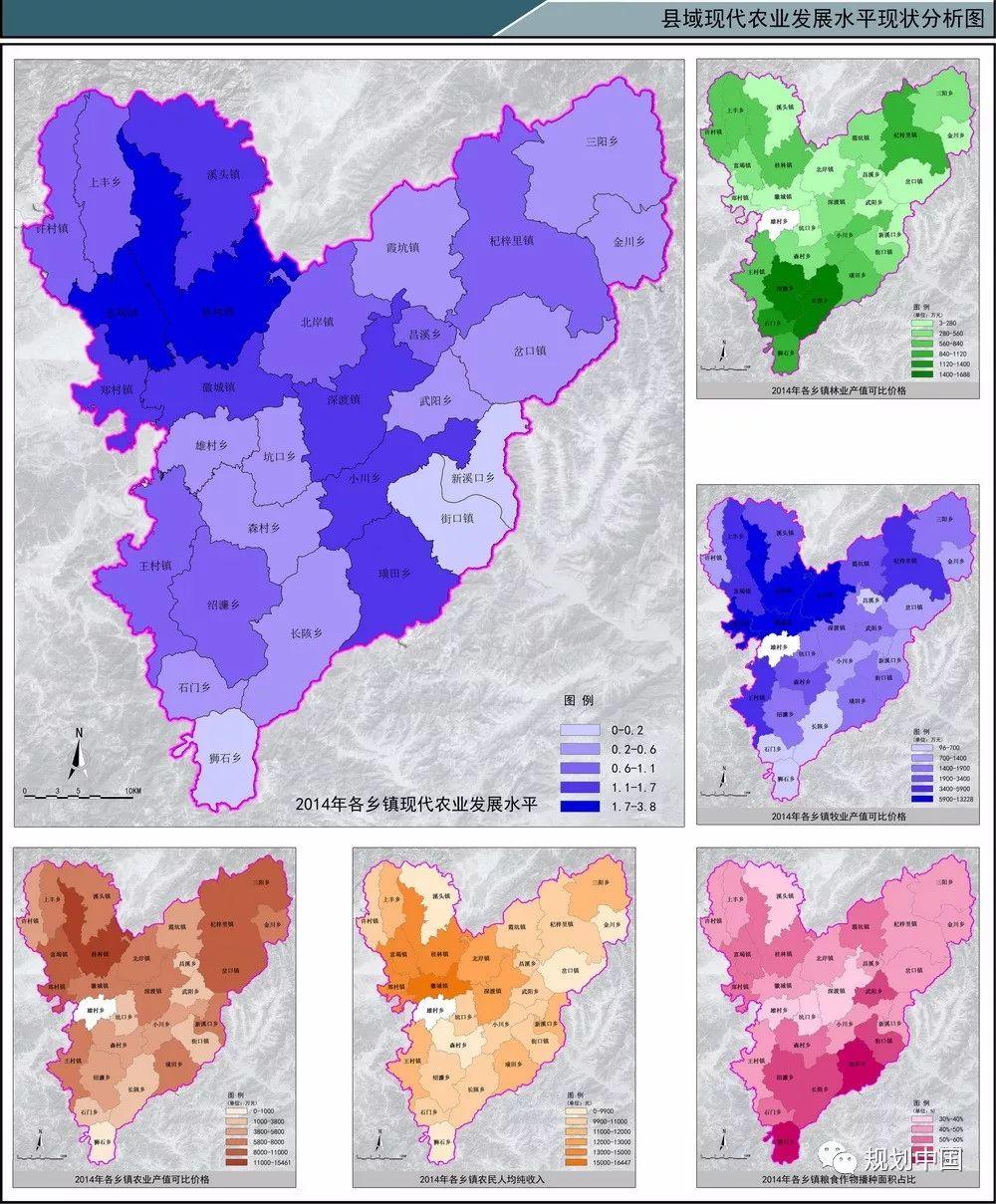

规划从“以城乡产业联动”的思路出发,确定 “农业+”、“文化+”、“资本+”三大乡村发展战略,识别乡村潜力价值地区并植入以“一间房,一条街,一片区,一块田”为载体的“乡村创新砌块”,并借助空间布局、多规合一、行动计划与项目库等,推动战略构思逐层落实。

2空间模式研究

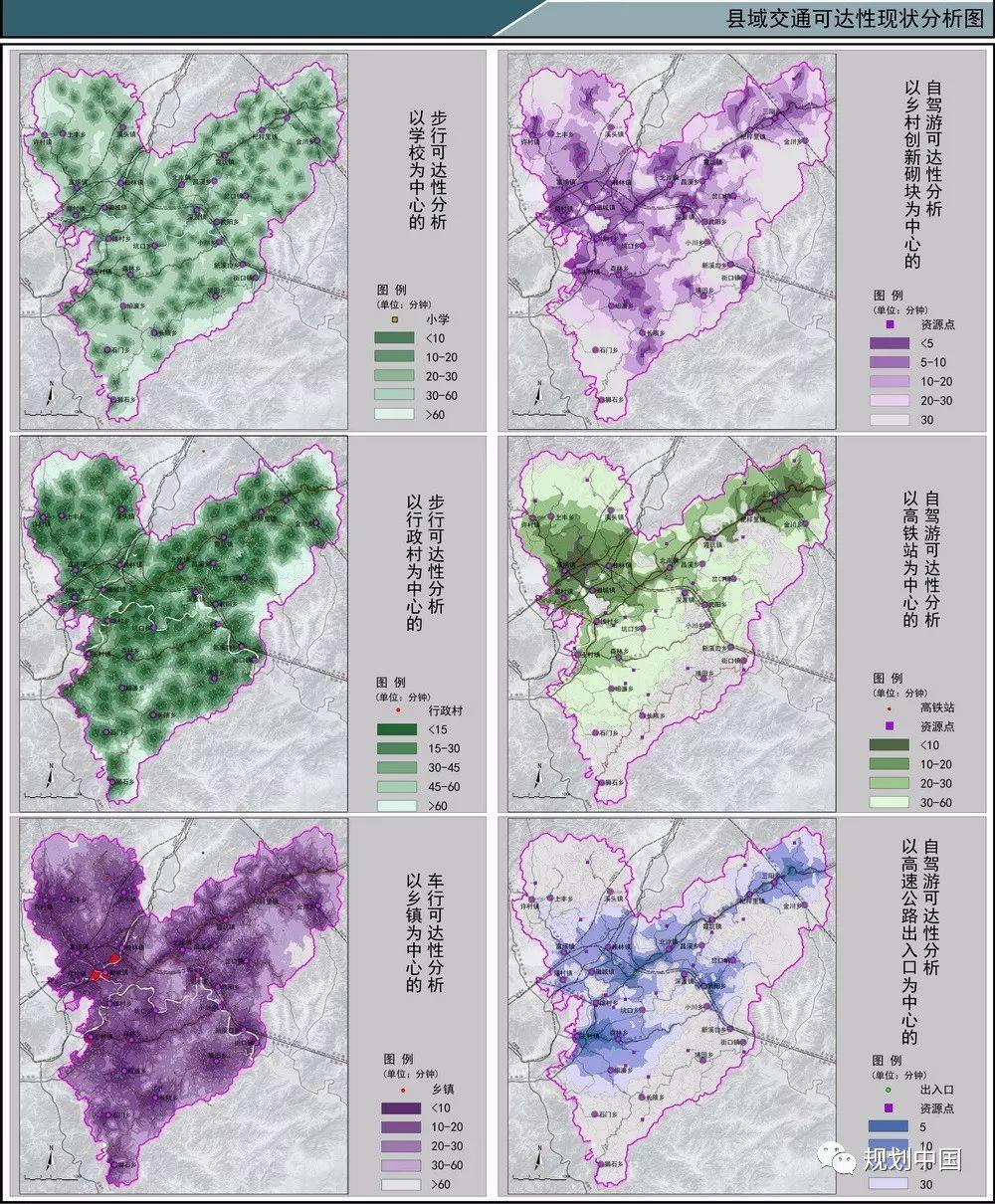

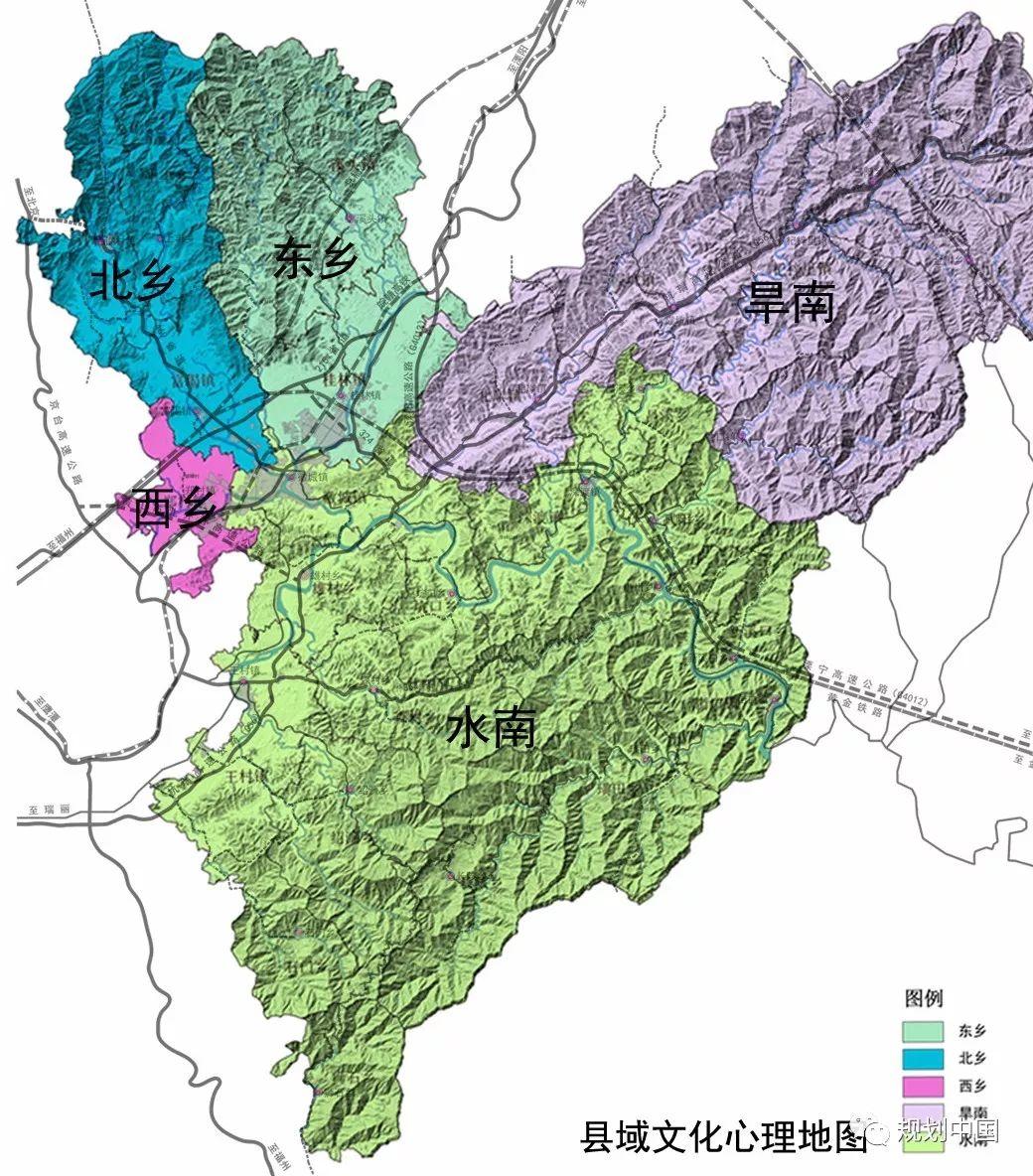

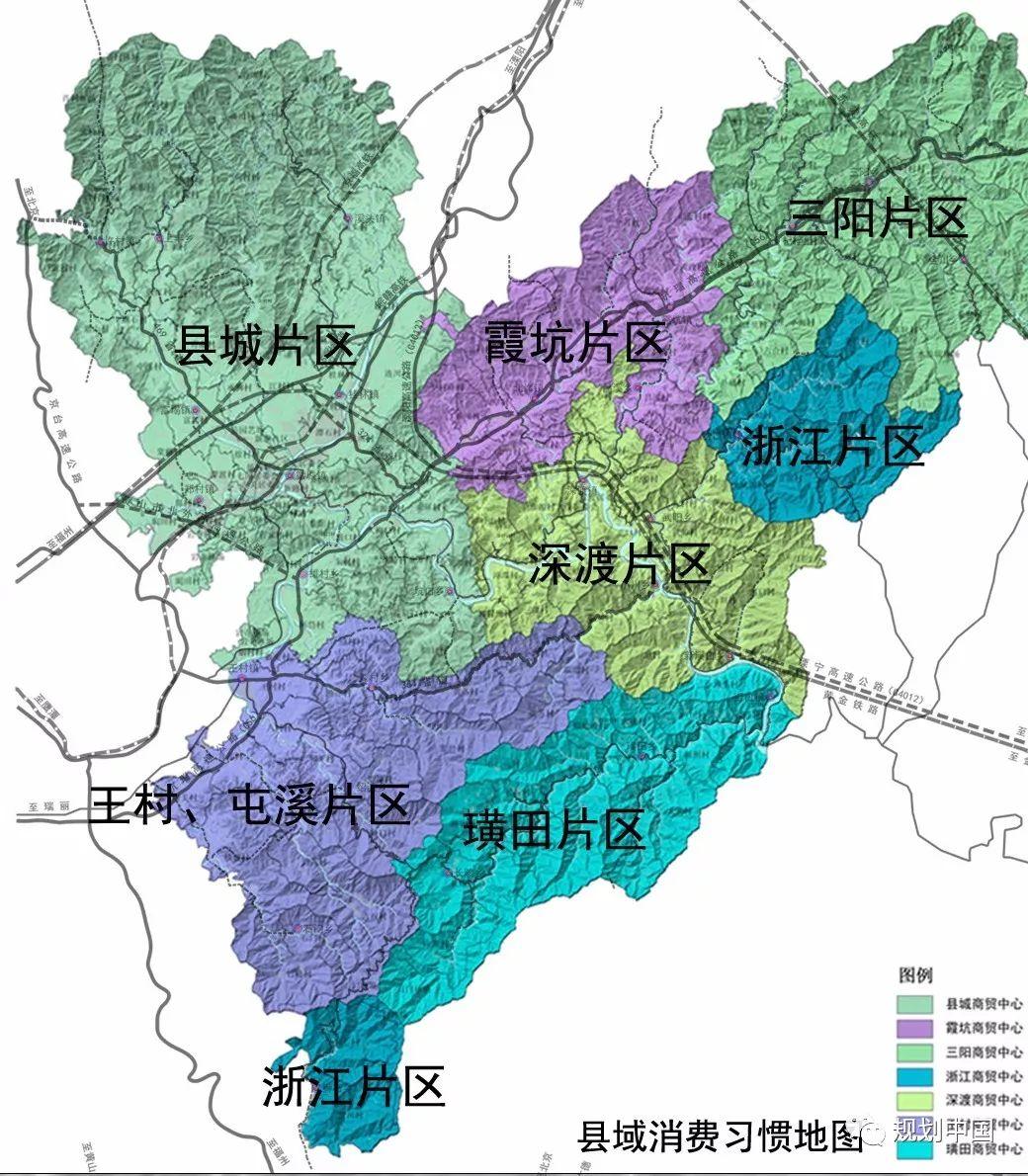

规划从生产和生活两个影响人口流动的维度出发,抽取多因子叠加,并结合县域乡村消费习惯地图和县域文化心理地图,调整了原规划的单中心战略。借助ARCGIS辅助交通可达性分析,规划认为歙县大量山区镇功能相对独立,是一定地域的地理版图中心。为此,规划强调不划分重点镇和一般镇,强调构建小城镇的功能分类体系,并以差异化扶持政策实现“因镇施策”。

3公共服务配置模式研究

结合全覆盖的问卷调研规划发现:在平坝、浅丘陵地区,村民更乐于使用镇乃至县城的公共服务设施,村内设施大量闲置;在山区和深丘陵地区,政府面临公共服务供给质量和效率的两难选择。借助ARCGIS模型演算的村民步行和车行可达性分析,规划识别了多层级的乡村公共服务中心,并提出了三项设施配置思路:

•区分政府与市场的作用边界。规划重新梳理了省农村公共服务设施配置清单,将所有设施分为公益性、偏公益性和市场性三类。其中偏公益性设施在市场化程度高的片区由市场为主体配置,在山区等市场化程度低的地区,由政府为主体配置。

•不同片区采取差异化的配置模式。结合交通可达性分析,规划提出:在平坝浅丘陵地区,乡村公共服务设施配置向较高层级的镇村集中,强调设施的规模和质量;在山区和深丘陵地区,设施配置适当下沉,强调政府对基本公共服务的供给责任。

•以更灵活的管控手段支持引入市场化力量。结合多规合一研究,规划提出了乡村公共服务设施用地弹性配置标准,为社会资金灵活参与提供可能。

4 关键性技术研究

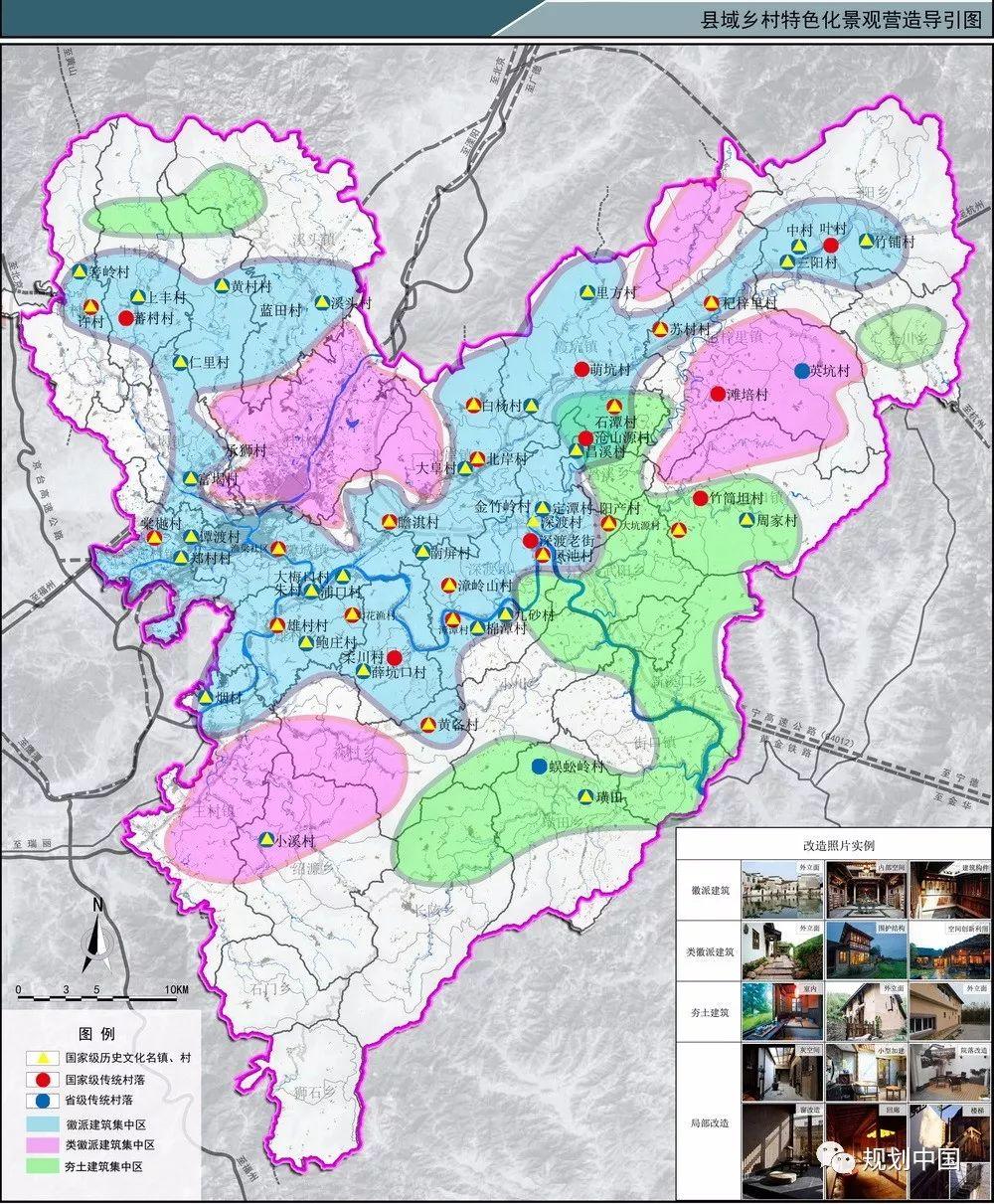

规划认为,对乡村建设的关键性技术选型的合理性研究是提高规划可实施性的关键环节,这包括乡村基础设施的核心技术选型、乡村景观风貌的技术管控要点、乡村农房建造技术选型等。以排水规划为例:歙县地形复杂,传统村落的新老体系之间一直存在冲突。结合现场调研和ARCGIS模型测算,规划提出了适合新老体系衔接的三类污水收集模式,编制了技术规划指引。为了能服务于基层乡村建设者,规划还编制了污水处理技术指南便于规划部门制作成小手册下发。在特色风貌规划中,规划编制了村镇特色风貌分类导引、农房修复与建造技术指引、古民居保护指引等。

5 多规合一研究

多规冲突是影响乡村地区建设实施的重要原因,也是面向实施的乡村规划管理机制研究的重点问题。为此,规划提出了四个“整合”:

•管理平台整合。规划提出建立多部门协同的综合规划管理信息平台。

•同类项目整合。规划梳理多部门的建设重点、标准、时序、维护要求等,以核心问题为主线,将规划相关内容整合汇总形成部门建设指引,逐条提醒相关部门注意。

•空间政策整合。规划梳理部门责任边界,提出以乡村创新砌块等重点项目为抓手的多部门资金整合建议。

•管控边界整合。在城镇规划空间增长边界之外如何处理乡村建设的动态增长需求是多规合一的重点和难点。规划对应国土规划中的“有条件建设区”,划定乡村建设弹性空间,允许其按建设标准转化为村镇公益性服务设施和涉农生产设施空间。

具有可实施性和较强的建设指导作用是县域乡村建设规划的立足之本。本次规划依托大数据分析和现场调研,对资源配置的差异性、政府与市场的关系、空间增长趋势与弹性等问题进行深入研究,确定了县域空间组织模式,以乡村创新砌块等重点综合性项目为抓手,系统梳理了多规合一的规划管控机制、空间政策,并通过规划关键性技术研究,深化编制了规划指引、技术指南、部门导则、行动计划与项目库,最终将中观规划意图逐步落实。

县域现代农业发展水平现状分析图

县域交通可达性现状分析图

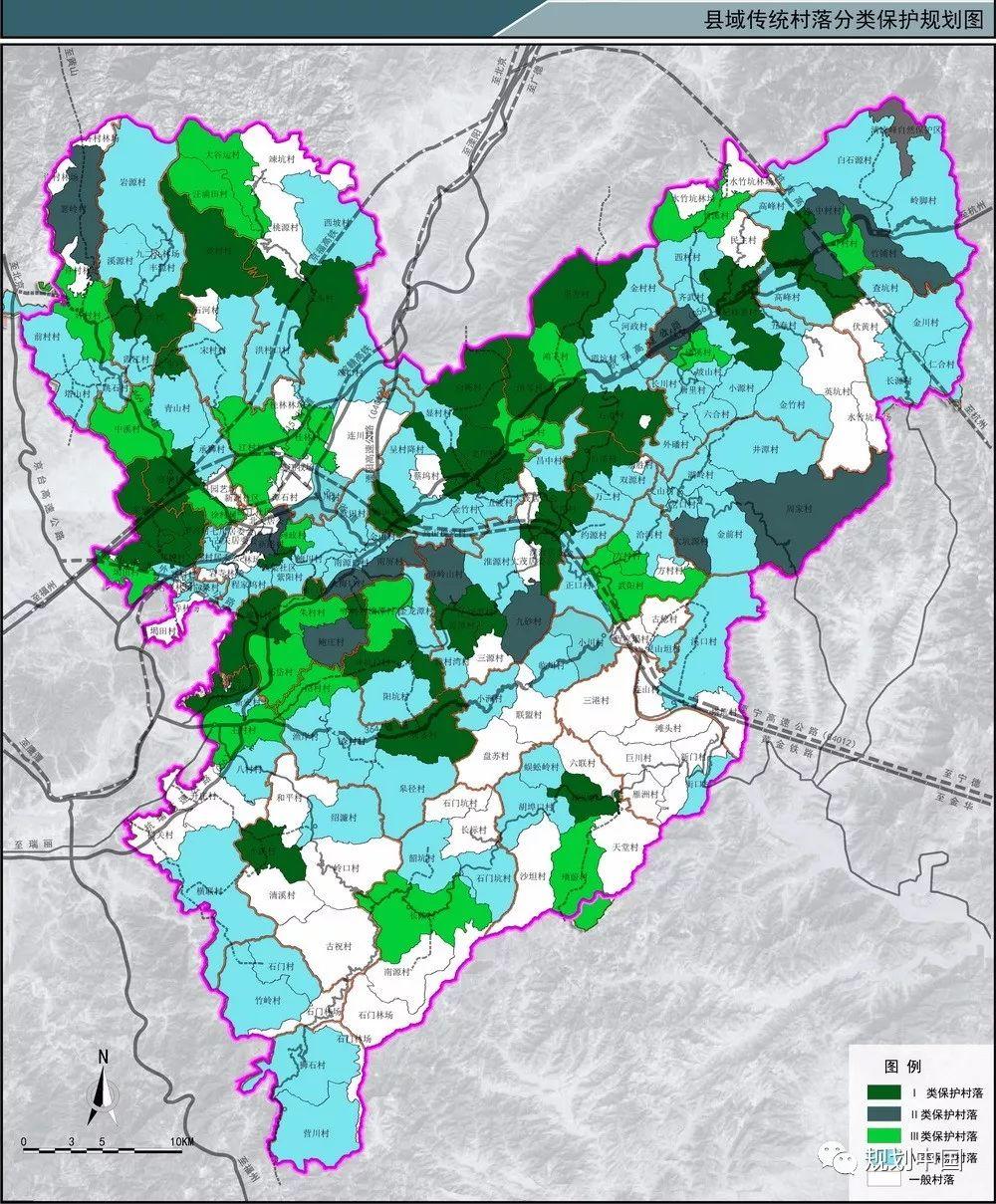

县域传统村落分类保护规划图

县域乡村特色化景观营造导引图

县域文化心理地图

县域消费习惯地图

The End.

相关链接:

•村镇规划管理与土地综合利用│2015年度CAUPD业务交流会专递

•如何解“乡愁”?│中国工程院重大咨询课题村镇规划建设与管理“乡愁”专题研讨

注:本文出自《城市规划通讯》2017年第12期“中规院专栏”.责任编辑 肇颖.

点击浏览相关主题文章

规划问道

规划问道