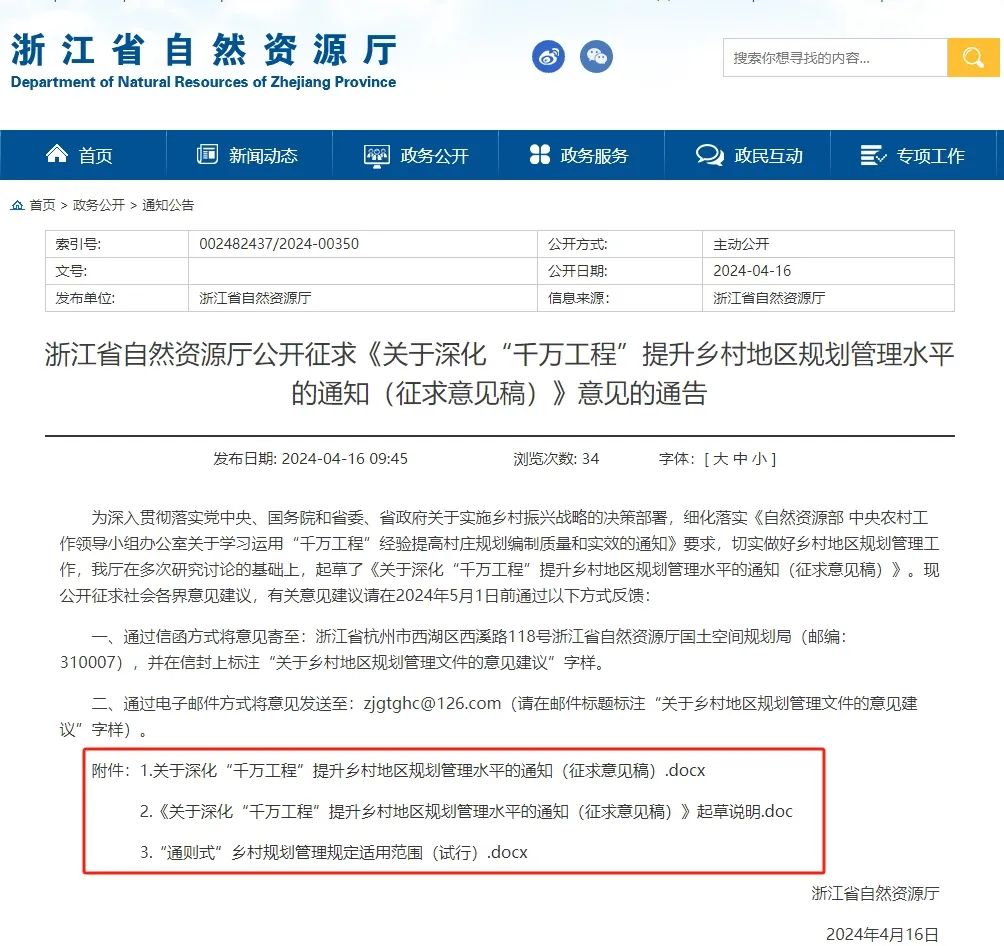

小编:今日(4月16日),浙江省自然资源厅发布公开征求《关于深化“千万工程”提升乡村地区规划管理水平的通知(征求意见稿)》意见的通告,并在附件中给出《关于深化“千万工程”提升乡村地区规划管理水平的通知(征求意见稿)》(以下简称《通知》)、《关于深化“千万工程”提升乡村地区规划管理水平的通知(征求意见稿)》起草说明、《“通则式”乡村规划管理规定适用范围(试行)》(以下简称《管理规定》)等文件。其中,《通知》提出各地要在“多规合一”国土空间规划体系框架内,按照“县级规划优体系、乡镇规划定边界、村庄规划落布局、乡村设计美形态”的要求,形成“141X”的乡村地区规划体系。详情如下:

浙江省自然资源厅关于深化“千万工程”提升乡村地区规划管理水平的通知(征求意见稿)

各市、县(市、区)自然资源主管部门:

细化落实《自然资源部 中央农村工作领导小组办公室关于学习运用“千万工程”经验提高村庄规划编制质量和实效的通知》要求,切实做好乡村地区规划管理工作,现就有关事项通知如下:

一、总体要求

(一)

指导思想和目标任务

习近平总书记强调,实施乡村振兴战略要坚持规划先行、有序推进,做到注重质量、从容建设。我省通过“千万工程”助推乡村振兴工作,很重要的一条经验就是以科学规划为先导,一张蓝图绘到底,久久为功搞建设。各地要围绕“千村引领、万村振兴、全域共富、城乡和美”新时代“千万工程”总体目标,按照“多规合一”国土空间规划体系建设要求,统筹新型城镇化和乡村全面振兴,统筹高质量发展和高水平保护,科学构建乡村规划体系,制定“通则式”乡村规划管理规定,按需有序科学编制村庄规划,统筹运用“详细规划+规划许可”“约束指标+分区准入”两种方式,完善乡村地区规划管理方式,实现乡村地区规划管理全覆盖,并不断提高乡村地区规划管理水平,打造具有辨识度、创新性的乡村地区规划管理浙江样板,以乡村地区规划引领支撑新时代“千万工程”走深走实迈向更高水平。

(二)

基本原则

坚持规划引领,先规划后建设,发挥规划在乡村治理、乡村振兴中的科学引导和管控作用,强化规划的统筹性、前瞻性和操作性。

坚持城乡融合,整体谋划城镇乡村空间布局,促进城乡要素双向流动,进一步健全城乡融合发展体制机制。

坚持因地制宜,突出地方特色、乡土特征,提高乡村地区规划编制、实施和管理工作的针对性和有效性。

坚持农民主体,充分尊重广大农民意愿,引导村集体、村民共谋共商规划蓝图、共建共享和美家园。

坚持政策创新,加强规划和土地政策的融合,加大政策创新力度,在探索实践中不断总结提升。

坚持数字赋能,以数字化手段推动实现规划全生命周期管理,不断提高乡村地区规划管理水平。

二、重点任务

(一)

构建“141X”乡村规划体系

各地要在“多规合一”国土空间规划体系框架内,按照“县级规划优体系、乡镇规划定边界、村庄规划落布局、乡村设计美形态”的要求,形成“141X”的乡村地区规划体系。

其中,第一个“1”是指县级国土空间总体规划,要加强县(市)域统筹,按照城乡融合要求,明确县(市)域乡村空间发展的目标、规模,提出村庄分类标准,按城郊融合、集聚建设、整治提升、特色保护和搬迁撤并等类型,明确县(市)域内各行政村的分类,优化村庄体系。

“4”是指按照乡镇级国土空间总体规划、村庄规划、乡村设计、农房设计4个层次,逐步深化乡村地区规划设计,乡镇级国土空间总体规划要落实上位规划要求,将村庄类型进一步细分到自然村、居民点,划定村庄建设边界;村庄规划是乡村地区的国土空间详细规划,要落实和细化各类空间控制线的管控要求、村域范围内各类用地和各类设施的布局,统筹和明确土地整治、耕地保护、生态保护等具体安排;乡村设计要以农村居民点为主体,统筹村域环境,营造“看得见山、望得见水、记得住乡愁”的浙江特色乡村景观;农房设计要以安全、实用为前提,明确农房建设行为的具体要求。

第二个“1”是指依托省域空间治理数字化平台、国土空间技术信息平台和国土空间规划“一张图”实施监督信息系统,建设数字赋能的“乡村规划一张图”。

“X”是指涉及乡村地区的农业、林业、交通、水利、文旅、生态修复等相关专项规划,重点协调相关专项规划提出的工程项目,统筹用地布局,落实空间保障。

(二)

充分利用既有规划成果

各地要对既有各类村庄规划成果进行全面评估和梳理,符合“三区三线”等国土空间规划管控要求和实际需要的,可以纳入国土空间规划“一张图”继续使用,避免规划重复编制,减少规划浪费。适当补充完善即可继续使用的,由县(市)人民政府按照依法依规、适当从简的要求,明确补充完善的具体程序。

(三)

按需有序推进村庄规划编制

各地应结合新型城镇化和乡村振兴战略实施、既有规划评估和县乡级国土空间总体规划编制等工作,明确村庄规划新编、修编需求及编制计划。村庄规划编制不下达完成指标和完成时限,不盲目追求村庄规划编制“全覆盖”,不要求编制工作进度“齐步走”。村庄规划按国土空间总体规划确定的详细规划单元编制,一般以一个或若干个行政村范围为编制单元,也可根据典型地物、管理界线等因地制宜地划定编制单元。允许村庄规划与乡镇级国土空间总体规划联合编制。城郊融合类村庄,一般应纳入城镇单元详细规划统筹编制;集聚建设、整治提升类村庄,特别是建设宜居宜业和美乡村示范村、涉及较多开发建设或实施土地综合整治与生态修复工程的村庄,应优先编制村庄规划;历史文化名村、传统村落等特色保护类村庄,应在编制村庄规划时,将各类遗产的保护利用管理要求统一纳入,避免详细规划与相关专项规划“两张皮”;搬迁撤并类村庄和其他没有需求、不具备条件的村庄,可不编制村庄规划。

(四)

突出村庄规划的实用性导向

村庄规划不刻意追求规划内容“大而全”、深度“一刀切”,而是要按照“用什么就编什么”的要求,合理简化村庄规划编制内容,探索适应不同发展需求、不同内容深度的村庄规划编制和管理方法。各地在村庄规划编制中,要落实上位规划明确的耕地、生态、历史文化保护和防灾减灾等要求,充分利用国土空间调查监测、遥感影像、农村集体土地确权登记等数据,立足本地资源禀赋特点和人口、土地、资产关系,扎实开展村民走访和田野调查,深入挖掘村庄自然资源和历史文化内涵,适应新农村生产生活方式需求,促进用地布局优化、设施功能完善。要突出地域特色和比较优势,实现乡村和城市和而不同、各美其美、美美与共。各地应按照宜居宜业和美乡村建设要求,结合村庄规划编制实施,提出近期项目时序安排;涉及土地综合整治、“多田套合”、人居环境整治等工程的,还应同步制定实施方案。

(五)

研究制定“通则式”乡村规划管理规定

各地应在县乡级国土空间总体规划的基础上,按照“指标约束+分区准入”管控要求,结合本地实际制定“通则式”乡村规划管理规定,细化明确村庄建设边界以及“三区三线”、自然灾害风险防控线、历史文化保护线和风貌特色等控制引导要求,实现乡村地区规划管理全覆盖。“通则式”乡村规划管理规定由市、县(市)自然资源主管部门牵头组织编制,报同级人民政府批准后实施。不需要编制或暂未编制村庄规划的乡村地区,以“通则式”乡村规划管理规定作为开展规划建设管理、核发规划许可证的重要依据;已编制村庄规划的,以村庄规划作为核发规划许可证的依据。“通则式”乡村规划管理规定主要适用于村庄建设边界内符合条件的农民建房、乡村公共服务设施和公用设施建设、使用存量建设用地的乡村产业项目建设等情形,各地不得随意扩大“通则式”乡村规划管理规定的适用范围,较大规模的新型农村社区建设、使用新增建设用地的乡村产业项目建设、集体经营性建设用地入市等情形,原则上应编制详细规划(村庄规划)作为规划许可的依据。

(六)

持续加强乡村规划师队伍建设

各地要充分总结既有责任规划师制度的实践经验,创新“技术+服务”的模式,进一步完善驻镇村规划师制度;调动和发挥多方力量,推动高校、规划设计机构下沉乡村规划实践,倡导规划服务由提供短期建设蓝图向长期支持服务转变。派驻到乡(镇、街道)的规划师,作为入驻本乡(镇、街道)范围内各行政村的规划师,要统筹做好乡村规划宣传、解读、咨询、建议、决策辅助等服务工作。到2024年底,行政村入驻比例应达到50%以上;到2027年底,行政村入驻比例应达到60%以上。

三、政策融合

(一)合理管控规划建设用地规模。村庄建设用地规模和范围按国土“三调”及其变更调查中的城镇村建设用地范围认定,城镇村建设用地范围内的非建设用地,按建设用地统计。各地应在乡镇级国土空间总体规划中划定村庄建设边界,村庄建设边界内的新增潜力空间,一般不超过城镇开发边界外现状村庄建设用地规模的20%。各地要加强城乡区域统筹,做好建设和复垦等实施时序安排,并通过增减挂钩、空间腾挪等方式,有效调控乡村地区建设用地规模。到规划期末,县(市)域村庄建设用地规模一般不得超过当地2020年村庄建设用地规模。

(二)引导乡村建设向村庄建设边界内集中集聚。村庄建设边界是规划期内相对集中集聚开展村庄建设的空间范围,涉及新增用地的农民建房、农村基本公共服务设施,不应在村庄建设边界外选址。确需选址在村庄建设边界外的少量乡村基础设施、零星乡村产业用地,所涉用地规模纳入村庄建设边界新增潜力空间统筹核算,并相应调整或缩减村庄建设边界。未划入村庄建设边界的现状建设用地,应以保留和缩减为主,严格控制翻建、改建、扩建等行为。

(三)深入推进乡村建设用地节约集约利用。各地应充分挖掘存量建设用地资源,充分利用增存挂钩、增减挂钩、存量建设用地盘活、低效用地再开发、城乡有机更新等政策机制,不断提高乡村建设用地节约集约利用水平。各类乡村建设,应优先使用存量乡村建设用地,对使用村庄建设边界内存量建设用地的行为,各地可以结合实际简化审批和许可程序。通过整治、复垦等减少的乡村建设用地规模,在保障本地乡村建设需要的基础上确有节余的,可以按规定调剂到城镇地区使用。

(四)优化乡村用地布局。各地要通过县乡级国土空间总体规划和村庄规划的编制和实施,切实优化乡村各类用地布局,推动耕地集中连片、生态系统完整稳定、建设用地集中集聚。允许各地在落实“三区三线”等上位国土空间规划管控要求、不改变上位规划确定的城镇村体系和村庄分类、不突破上位规划确定的村庄建设边界规模的前提下,实事求是细化、优化村庄建设边界和村庄用地布局,并具体明确建新、拆旧地块。涉及村庄建设边界局部优化的,在村庄规划依法批准后,相应更新校正国土空间规划“一张图”。需实施土地综合整治、耕地和永久基本农田集中连片整治、高标准农田建设等工程的村庄,应在村庄规划编制中明确骨干性沟、渠、路等农田设施配置,合理引导农用地布局优化。土地综合整治所涉永久基本农田、城镇开发边界等布局优化的,按有关规定执行。

(五)完善预留指标和规划“留白”机制。各地在县乡级国土空间总体规划编制中,可预留不超过5%的乡村新增潜力空间规模,用于保障暂时难以精准落位的零星乡村建设需要。规划期内通过复垦等方式实际减少的村庄建设用地,可提留不超过20%的规模,作为规划预留指标的补充。允许村庄建设边界内暂不明确开发建设用途的区域,实施规划“留白”,对可能的乡村建设实行空间预控。

(六)支持乡村产业项目用地。各地在县乡级国土空间总体规划编制中,要合理保障乡村产业发展需要。用于乡村产业发展的用地规模,不应少于新增潜力空间规模的10%。各地要整体谋划乡村产业空间布局,在县(市)域内统筹安排乡村产业发展空间和配套设施用地,引导农产品初加工、“农业+”等产业留在乡村,农产品深加工、物流仓储等产业应向县城、重点乡镇及现代农业园区集聚。允许依法审批登记的宅基地和农村住宅,合理发展农家乐、乡村民宿、乡村文旅、农产品初加工等产业。

(七)鼓励乡村土地复合利用。各地要在乡村地区规划编制中,积极探索用地兼容和空间复合利用,推动乡村国土空间开发保护利用水平的有效提高。在满足使用要求和建设规范的前提下,鼓励乡村公共管理、托幼、养老、医疗等设施空间复合使用,给排水、通讯、邮政快递等设施按非独立占地的附属设施配置。在坚持“农地农用、以农为主”等原则的基础上,探索“农业+”“生态+”等兼容和复合模式,发掘各类用地的多种价值。

四、组织保障

(一)健全管理机制。各地要不断完善党委领导、政府组织、部门协同、公众参与、技术支撑的工作机制,统筹谋划、周密部署、扎实推进乡村地区规划管理各项工作。要加强各类涉农资金使用的统筹衔接,节俭、高效、合理保障乡村地区规划管理工作经费。

(二)倡导公众参与。各地要推动村民和集体组织全程参与乡村地区规划管理,保障广大农民的知情权、参与权、表达权和监督权。鼓励各地探索规划版“村规民约”、乡村版“一张图”等形式,不拘一格形成简洁明了、通俗易懂、农民群众喜闻乐见的村庄规划成果。

(三)加强实施监管。各地要依托省域空间治理数字化平台,实现对规划编制、审批、实施、监督的全周期管理工作机制。要规范乡村地区用途管制,优化乡村用地办理程序,完善地方相关技术标准和政策规则,做好土地综合整治、“多田套合”等各项乡村地区规划实施工作。

(四)及时总结提高。各地要认真开展评估总结,提炼经验做法,对编制质量好、示范作用强的村庄规划,要做好推广。如遇新情况和新问题,要及时向省、市有关部门反馈,我厅将会同有关部门研究解决。

附件:

1. 浙江省村庄规划编制技术要点(试行)(修订征求意见稿)

2. 浙江省“通则式”乡村规划管理规定编制要求(试行)(征求意见稿)

浙江省自然资源厅

2024年4月 日

“通则式”乡村规划管理规定适用范围

(试行)

“通则式”乡村规划管理规定(以下简称“通则”)适用于城镇开发边界外,村庄规划(详细规划)未覆盖的乡村地区。符合条件的农民建房、乡村公共服务设施和公用设施建设、使用存量建设用地的乡村产业项目建设等情形,可以直接依据“通则”或在“通则”的基础上编制总体规划落实方案来核发规划许可。总体规划落实方案的适用情形由各地根据实际情况确定。“通则”适用范围之外需要核发规划许可的情形,须编制村庄规划(详细规划)作为规划依据,各地不得随意扩大“通则”的适用范围。

一、农村宅基地(0703地类)

1.村庄建设边界内农户建造单宗独户或单宗联排农房,可以依据“通则”核发规划许可。

2.村庄建设边界内自然村规模以上的集中安置,在不改变用途、不扩大面积和高度的前提下重建、翻建的,可以依据“通则”核发规划许可。

二、农村社区服务设施用地(0704地类)

村庄建设边界内村委会、农村卫生服务站、休息亭、文化礼堂、体育健身点、红白事中心、宗祠等设施,在不改变用途、不扩大面积和高度的前提下重建、翻建的,可以依据“通则”核发规划许可;使用新增建设用地建设或在存量建设用地上改扩建的,可以在“通则”的基础上视情编制总体规划落实方案核发规划许可。

三、公共管理与公共服务用地(08地类)

村庄建设边界内幼儿园、卫生院、养老院、居家养老服务中心和留守儿童福利院等设施,在不改变用途、不扩大面积和高度的前提下重建、翻建的,可以依据“通则”核发规划许可;使用新增建设用地建设或在存量建设用地上改扩建的,可以在“通则”的基础上视情编制总体规划落实方案核发规划许可。

四、工业用地(1001地类)

村庄建设边界内农产品初加工项目,在不改变用途、不扩大面积和高度的前提下重建、翻建的,可以依据“通则”核发规划许可。

五、物流仓储用地(1101地类)

村庄建设边界内物流快递中转点等设施,在不改变用途、不扩大面积和高度的前提下重建、翻建的,可以依据“通则”核发规划许可。

六、城镇村道路用地(1001地类)

农村道路、村用停车场,可以依据“通则”核发规划许可。

七、公用设施用地(13地类)

1.农村取水设施、污水处理池、村配电房、通信基站、垃圾收集点、公厕、村级水闸和水电机房等设施建设,可以依据“通则”核发规划许可。

2.垃圾中转站在不改变用途、不扩大面积和高度的前提下重建、翻建的,可以依据“通则”核发规划许可;使用新增建设用地或在存量建设用地上改扩建的,可以在“通则”的基础上视情编制总体规划落实方案核发许可。

1、实用性村庄规划

村庄规划是法定规划,是国土空间规划体系中乡村地区的详细规划,是开展国土空间开发保护活动、实施国土空间用途管制、核发乡村建设项目规划许可、进行各项建设等的法定依据。

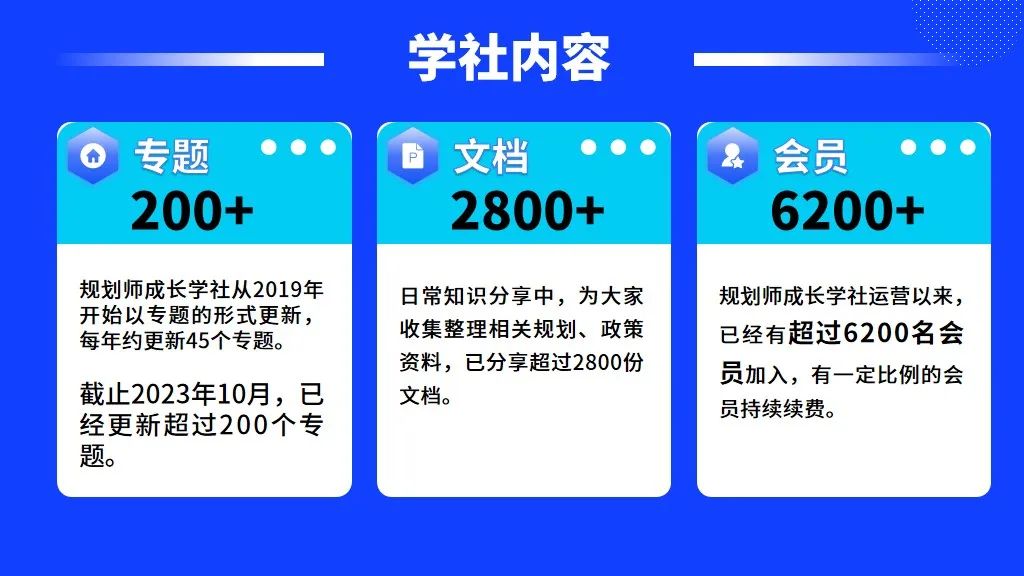

2023年,“国匠城-规划师成长学社”第19个专题为“实用性村庄规划”,分享了“实用性村庄规划”相关文献专家学者观点,省级村庄规划编制技术指南及重要政策梳理,省、市、县实用性村庄规划审批相关规定,实用性村庄规划案例,等等。点击查看《2023年专题019:实用性村庄规划》专题总结PDF文档

2、乡村振兴示范村

2022年7月,农业农村部和国家乡村振兴局联合发布《关于开展2022年“百县千乡万村”乡村振兴示范创建的通知》提出:农业农村部、国家乡村振兴局组织创建100个左右国家乡村振兴示范县,省级农业农村部门、乡村振兴局组织创建1000个左右乡村振兴示范乡镇、10000个左右乡村振兴示范村,分层级推进示范创建。力争用5年左右时间,开展创建工作的国家乡村振兴示范县基本覆盖全国各市(地、州、盟)。

2023年,“国匠城-规划师成长学社”第3个专题为“乡村振兴示范村”,分享了乡村振兴示范村相关文献、政策,省级、市级“乡村振兴示范村”规划案例,上海乡村振兴示范村规划研究及案例,“乡村建设示范村”系列规划案例,乡村旅游+乡村振兴规划案例,等等。点击查看《2023年专题003:乡村振兴示范村》专题总结PDF文档

专题介绍链接:乡村振兴示范村——相关政策,省级、市级“乡村振兴示范村”规划案例,上海市规划研究及实践,“乡村建设示范村”系列规划成果

原文始发于微信公众号(国匠城):浙江省:如何提升乡村地区规划管理水平?浙江省提出构建“141X”乡村规划体系、明确“通则式”乡村规划管理规定适用的用地类型

规划问道

规划问道