前 言

市政设施作为城市的重要组成部分,其韧性安全是保障城市运转的关键,但市政专业的特性易给周边市民带来关于身体健康、环境质量等方面的担忧,市政设施落地难、与城市发展需求不匹配等问题凸显,此外,市政设施类型众多,功能、规模形态各异,建设主体多元,市政设施的建设品质成为城市容貌提升的短板之一。

近日,《广州市市政公用设施城市设计导则》正式发布,针对市政设施设计粗放、功能导向为主、邻避感强等问题,聚焦市政设施的安全、邻避、美观、共享,从设计通则、分区分项导则、重点片区细则三个层面进行导控指引,涵盖北部、中部、南部三大风貌分区,现代轴线、珠江景观、历史文化、公共门户四大重点设计片区,给排水、电力等九大专业,对其安全、外观、功能多方面提出导控指引,指导广州新建、改造市政设施的规划、设计和建设。

九大专业共40余种市政设施

生活垃圾转运站

图源:自摄

供水厂

图源:广州市住房和城乡建设局公众号

智慧灯杆

图源:广州市工信局

地埋式净水厂

图源:广州水务公众号

变电站

图源:广州市规划和自然资源局和广州供电局联合开展的变电站国际竞赛方案

燃气服务站

图源:广州市城管局

河涌水闸

图源:自摄

综合管廊出入口

图源:自摄

超级生态景观堤

图源:广州南沙发布

聚焦人本,三大原则导控

以“安全友好、和谐美观、绿色智慧”为原则,确定九大导控目标,提出市政设施的设计通则。

(1)安全友好,注重人的感受

▸

目标1:谨慎选址,保障城市安全

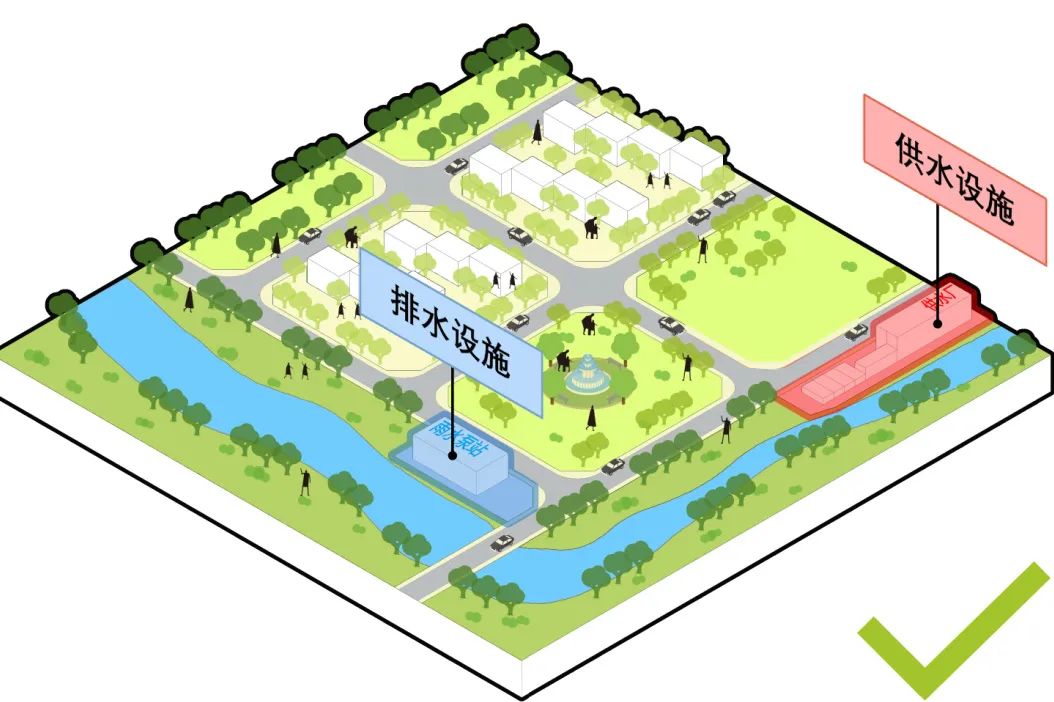

综合考虑市政设施周边灾害的影响,以及对周边环境的影响,在设计中采取主动的防护措施。综合考虑市政设施对周边居民生活的影响,体现以人为本的设计理念。

考虑噪声、污水、废气等,

采取绿植,防护墙等的防护措施

考虑市政设施对周边居民生活安全、出行使利、居住舒适度等影响

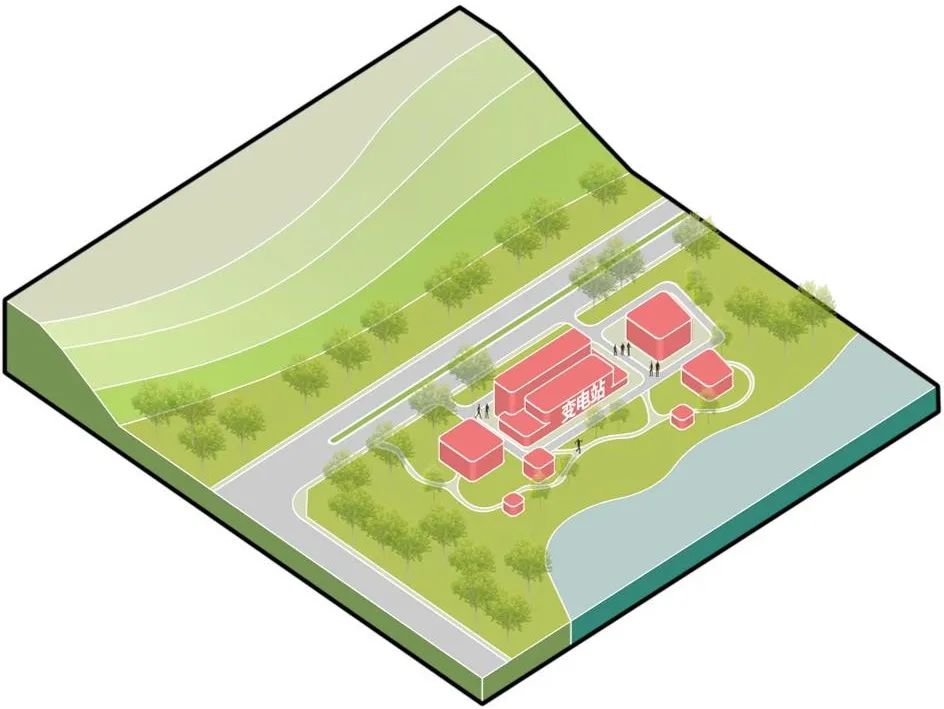

左图:自绘;右图:广州市规划和自然资源局和广州供电局联合开展的变电站国际竞赛方案

▸

目标2:谨遵规范,保证卫生防护距离

市政设施与周边建筑之间,必须满足现行安全、环保等相关规定,明确保护对象与需求,根据现场环境和管理要求,合理选择相应的防护措施。

案例:白云新城城市资源处理中心

垃圾压缩转运站外部采用简洁白墙,并以绿植覆盖,降低邻避感。

图源:自摄

▸

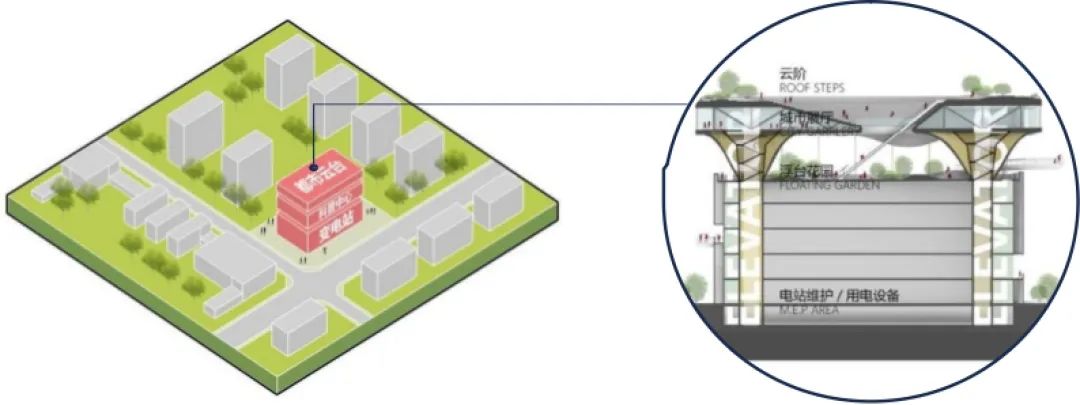

目标3:功能复合,人文关怀

市政设施考虑结合公共功能复合设置和用地集约化利用,实现环境友好。通过功能复合让市政设施成为城市积极的公共空间,可开放区域尽可能地向公众开放。

垂直功能复合引入公共空间,尽可能向公众开放

左图:自绘;右图:广州市规划和自然资源局和广州供电局联合开展的变电站国际竞赛方案

(2)和谐美观,融入周边环境

▸

目标1:和谐融合外部环境

市政设施的风格、色调和材质应与周边环境、街区、建筑美观协调。结合场地的外部环境,优化建筑体量、建筑高度和布局,使建筑与环境相互协调。

体量和谐,融入外部环境

左图:自绘;右图:广州市规划和自然资源局和广州供电局联合开展的变电站国际竞赛方案

▸

目标2:建筑体量简洁大方

注重大型独立占地市政设施的场地布局,与周边环境进行一体化设计。秉承“单体简洁”:中小型设施的建筑形态简洁大方,降低市政设施的高度,减轻设施体量对周边环境的影响。

广州中心城区9座地埋式低碳净水厂之一:京溪净水厂

图源:广州市水务局

长虹泵站

图源:广州市水务局

▸

目标3:小微设施秩序美观

鼓励将小型设施结合街道景观环境、街道家具建筑风貌等要素有机整合。采用艺术性的设计语言,进行一体化造型设计。盲道、井盖、排水沟、地面标识等地面设施应选用嵌入式与铺装融为一体。

图源:自绘

(3)绿色智慧,促进持续发展

▸

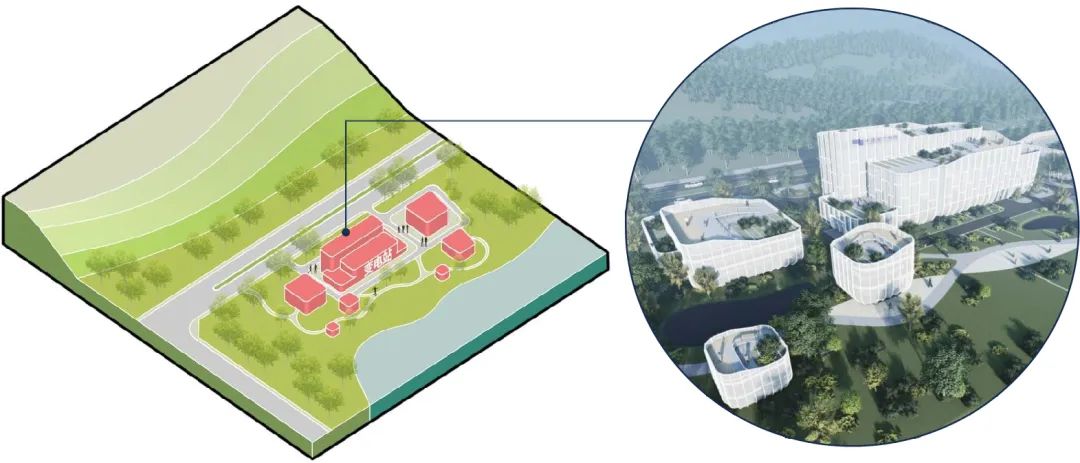

目标1:尊重适应生态环境

市政公用设施规划设计宜考虑周边自然环境特征,保护区域整体山水格局的连续性,自然天际线、景观眺望视廊的完整性。尊重原有地形地貌,依坡就势,使建筑与自然有机融合。

正果防洪堤

图源:增城区融媒体中心

广州中心城区9座地埋式低碳净水厂之一:沥滘净水厂

图源:广州市水务局

▸

目标2:低碳节能,可持续发展

鼓励市政设施结合绿色建筑等方面进行低碳节能建设。

通过园区内部资源循环综合利用,实现能耗自足。

鼓励市政设施结合绿色屋顶、雨水花园、生物滞留设施、渗透井/渗透沟渠、植草沟等海绵设施进行设计。

第四资源热力电厂

图源:广州市城管局

220千伏南沙变电站(方案)

图源:广州市规划和自然资源局和广州供电局联合开展的变电站国际竞赛方案

▸

目标3:智慧高效,提升服务水平

市政设施的设计与建造宜积极吸收新理念与新方法,使用新技术、新材料、新工艺,展示多元包容、文化传承、面向未来的新时代特色,塑造符合新时代需求的市政设施风貌。

面向未来的新时代特色:广州“FUN电站”(方案)

图源:广州市规划和自然资源局和广州供电局联合开展的变电站国际竞赛方案

分区导控,风貌共融

北部生态风貌区:

突出山体森林生态风貌

突出山体森林生态风貌,强调城景合一、山水互动的都市形态。

注重自然景观保护,尽量采用与自然环境相互交融的风格。

按照保护山峦背景的要求控制建筑高度,强化建筑体量控制。

宜选用复合材料、石材、复合木材等低成本的环保建筑材料。

注重耐用性、实用性和经济性。

充分衔接北部山体森林原有的色彩体系,以黄红、浅黄、蓝绿为主。

分散体量,有机和谐

图源:自绘

从化区鸭洞河雨水调蓄空间

图源:广州市水务局

中部生态风貌区:

突出人文与生态共生的沿江都市风貌

突出人文与生态共生的现代都市风貌,提倡复合化和集约化。

老城区延续历史文化特色,新城区强调功能复合。

提倡市政设施集约化建设,控制建筑体量与高度。

鼓励选用复合材料、石材、复合木材、玻璃等环保建筑新材料。

减少噪声、辐射、臭味等危害。

老城区延续传统建筑色彩体系,新城区以冷灰主色调为主。

功能复合,集约高效

图源:自绘

220kV天河变电站(方案)

图源:广州市规划和自然资源局和广州供电局联合开展的变电站国际竞赛方案

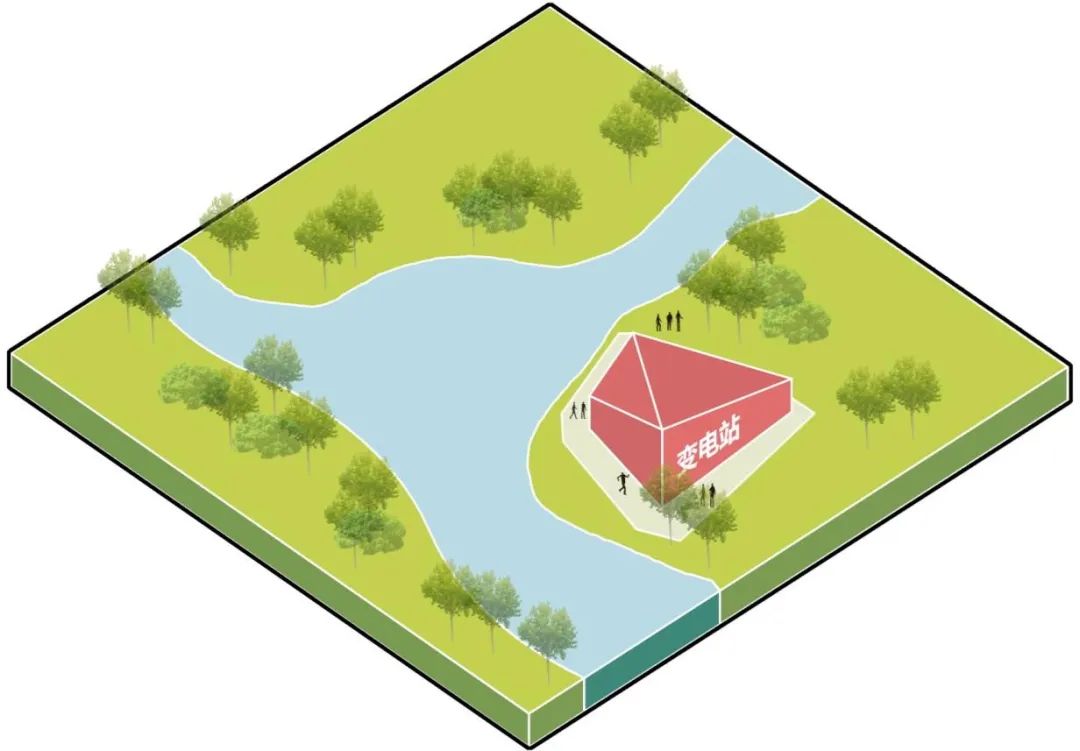

南部生态风貌区:

突出现代品质与岭南水系融合的滨海风貌

突出现代品质与岭南水系融合的滨海新城风貌特征。

增加市政设施的地域性、文化性和标识性,创新建筑外观设计。

增加市政设施多组团分散式建设模式,控制建筑高度。

宜采用经济、安全、耐久、美观的建筑材料。

反映时代感、地域文化、自然气候、地方特色等特征。

宜采用经济、安全、耐久、美观的建筑材料。

反映时代感、地域文化、自然气候、地方特色等特征。

水景交融,滨海特色

图源:自绘

220kV庆盛变电站(方案)

图源:广州市规划和自然资源局和广州供电局联合开展的变电站国际竞赛方案

分类细化,差异导引

安全防护 造型美观 景观协调

北部水厂

图源:广州住建公众号

外置式二次供水泵房(方案)

图源:广州市水投集团

安全布局 用地集约 和谐共享

花山净水厂

图源:广州市人民政府网站

石井净水厂

图源:广州水务公众号

保障安全 弱化邻避 环境融合

110千伏凤江站 (方案)

110千伏长红站(方案)

图源:广州市规划和自然资源局和广州供电局联合开展的变电站国际竞赛方案

安全布局 用地集约 功能复合

花城广场通信基站

图源:广州市工信局

移动通信基站结合智慧灯杆

图源:广州市工信局

确保安全 谨慎选址 弱化邻避

广州市燃气场站及设施形象标准化建设工作指引

图源:广州市城管局

安全选址 降低邻避 集约共享

福山循环经济产业园

淘金社区垃圾站(方案)

图源:广州市规划和自然资源局公众号

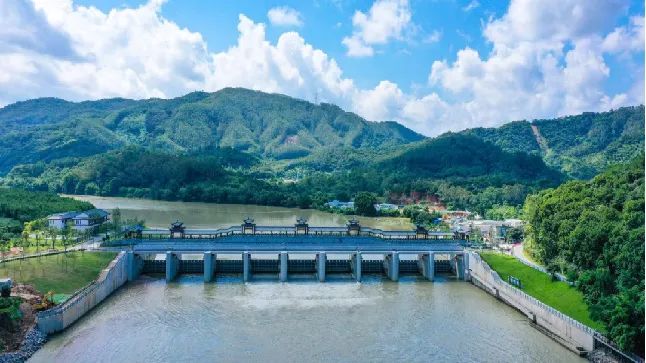

开放参与 景观协调 品质美观

石榴岗河水闸

图源:广州市水务局

石井净水厂

图源:广州南沙发布

安全布局 用地集约 和谐美观

环线综合管廊出入口

综合管廊出入口(方案)

图源:广州环地下管廊建设投资有限公司

重点片区,树立典范

(1)现代轴线风貌区:塑造时尚开放的CBD轴线

案例:广州“月光宝盒”110千伏猎桥变电站

建筑外观以“月光宝盒”的造型充分融入珠江新城核心景观带,采用海绵城市、超静音等绿色环保新理念、新技术,市民可以参与电磁感应实测互动,通过对比家电的辐射数值,打消对变电站辐射的疑虑。

图源:广州市规划和自然资源局

(2)珠江景观风貌区:突出亲水宜人的滨江风貌

案例:广州黄埔区新担涌水闸

水闸管理用房延续周边辛亥革命纪念馆的岭南传统建筑风格,水闸结合堤岸打造为公众开放的休闲公园,增强亲水性。

图源:广州市水务局

(3)历史文化风貌区:弘扬岭南特色文化建筑

案例:越秀区六榕街道垃圾站改造方案11

垃圾转运站外立面造型简洁,以老城大榕树为灵感结合景观一体化设计,将消极元素隐匿于绿化之中,同时考虑环卫工人休憩需求。

图源:广州越秀发布

(4)公共门户风貌区:打造活力共享空间

案例:广州市荔湾区泵站提升设计方案

泵站改造融入水文化主题,以现代风格的白色穿孔板作为外立面改造材料,浪花造型现代简洁,并将科普展示与泵站自身的生产功能相结合,打造形效兼具的智慧水务驿站。

图源:广州市排水公司

结 语

市政设施的品质提升,促进了市政设施从“邻避设施”向“城市精神的展示载体”转变,使其更好地服务于人民,这不仅是城市发展的需要,也是提升城市韧性、应对未来挑战的重要举措。让我们共同努力,加强市政设施的建设与管理,为城市的繁荣与发展贡献力量!

供稿|市政规划设计二所

城市设计策划所、规划建设咨询服务部

技术审核|总工程师办公室

文图编辑|办公室

推荐阅读

原文始发于微信公众号(广州市规划院):化“邻避”为“迎臂”,高品质市政公用设施设计今后有了指引导则

规划问道

规划问道