作者:不会仰泳的汉子

❖

“千真万确,艺术存在于自然中,因此谁能把它从中取出,谁就拥有了艺术。”

——阿尔布雷希特·丢勒

▼

❶

标题里将「自然」和「风景」两个词的分开使用已点明自己的态度:此两者并非一回事。这大概会被斥为只是故弄玄虚的文字游戏罢了,那么请让我描述一次自己的经历,它是我思考的开端。

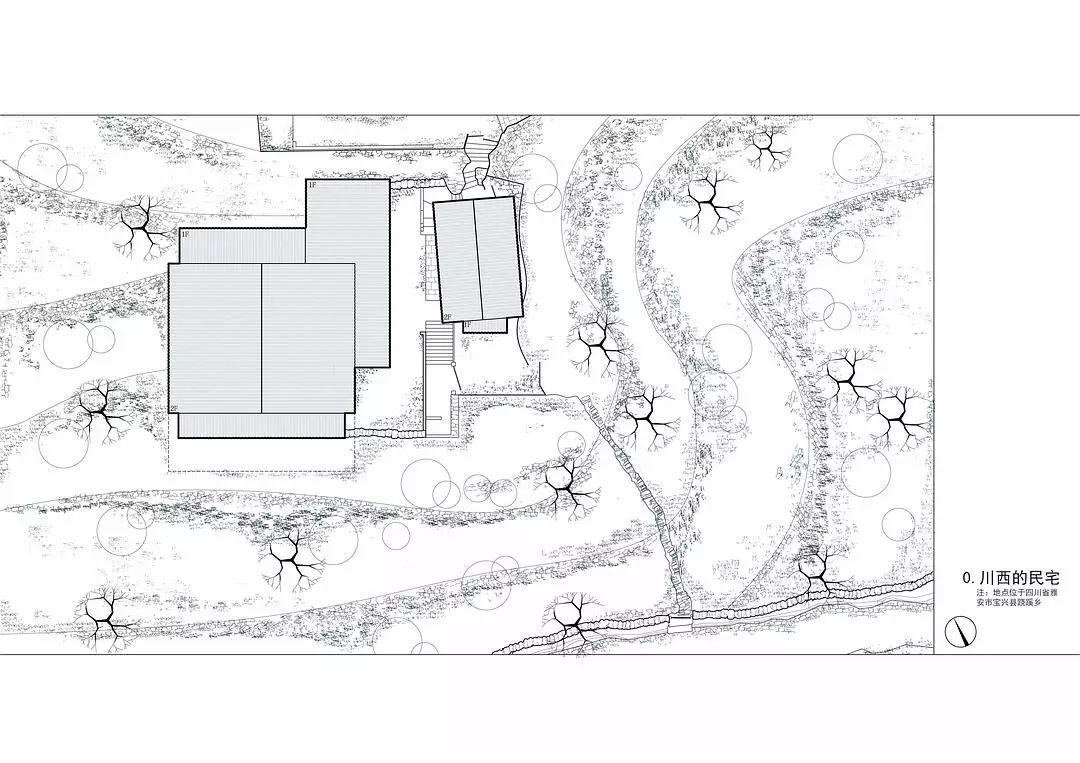

四年前的夏日,前往川西测绘,和组员于山间徘徊,寻找合适的房子。

土地很泥泞,山林茂盛,在山道上的攀爬是种煎熬。似乎被自然包裹住了,无法挣脱,沉默地重复着自己的肢体动作,间或躲避山路(并不是人工开拓的行路,不如说“走的人多了,也就成了路”)上密布的动物粪便。突然地,整个气场松弛了下来,无意间的转头,视线为之开阔,一种与之前不同的意识出现。

“好美的风景!”

这样的话语脱口而出,大家停住之前往前的步伐,端起相机进行记录。而要寻觅的房子,便落在下方。

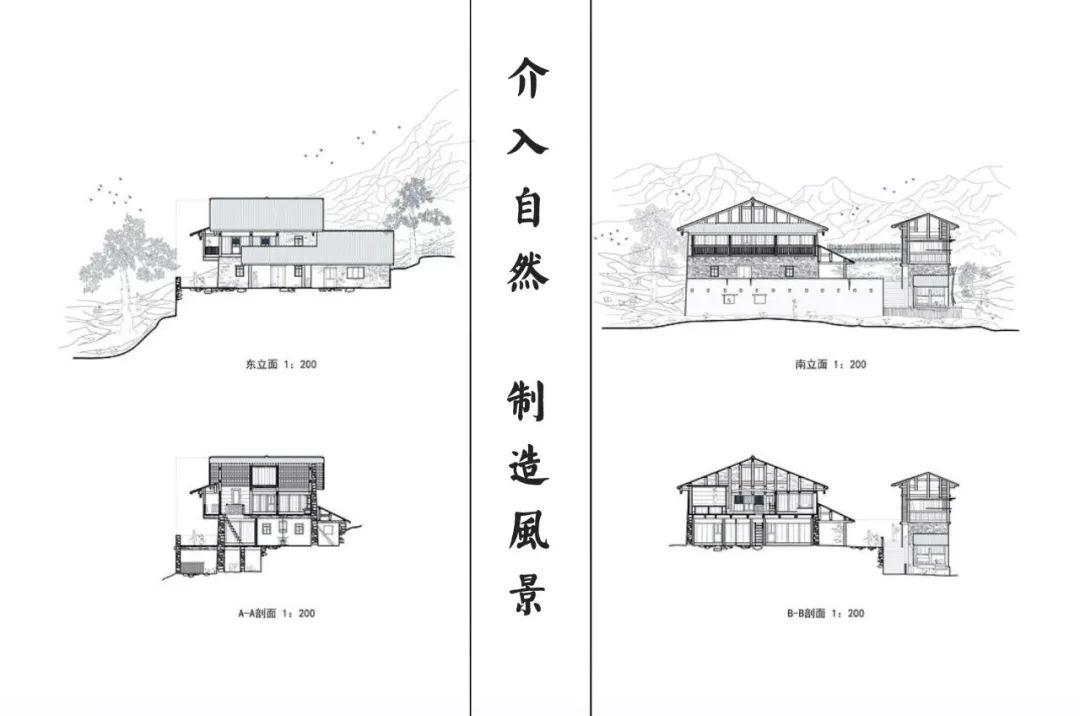

▲四川雅安市跷蹊乡藏族自治区

山还是那座山,为何别样的意识却生发了?是什么决定了「风景」从「自然」中的涌现?

这里需要对「风景」这一概念进行先一步的梳理。

▼

❷

法国学者朱利安(François Jullien)于其著作《山水之间》(Vivre de paysage)的第一章中引用了《罗伯特字典》的词解:

「风景」被说是「自然呈现给一位观者的大地之局部」,即「风景」(paysage)是视线从一块「大地」(pays)所剪裁出来的。

随后,作者对于这一欧洲本位的概念进行了批判,并总结了这一说法透露出来的三个成见:

a.部分—全体

b.视觉的强调

c.主体—客体

首先来看对于「a.部分—全体」这一点的回应,作者例举了希腊人对于“一个「部分」”这一概念的玩弄:

它是一个,却是「部分」。它的确是「一」,因为人们可以把它隔离出来并且可以分别观察看它。

既然它是「一」,它就自己形成一个「整体」;可同时它又不是「一」,既然它只是一「部分」,它属于一个把它融入而超过它的主体。”

这里似乎绕起了圈子,而这一封闭的圆环正说明了「部分」与「整体」这两个概念并非对立的关系,而是被牢不可分地粘结在了一起,你是无法将「部分」从「整体」里单独地抽离出来的。

作者随后转向了:

风景也如是,单一性(整体性)是相对的,与主体的移位紧密相连,所以是随着移动的主体的视觉一步一步而改变的。

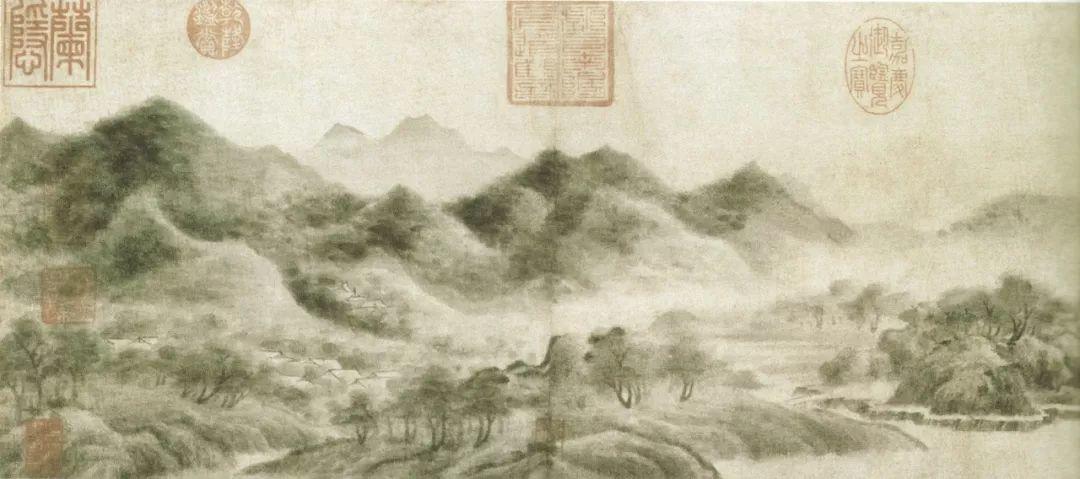

「视觉」这一概念被提了出来。作者在这里的说法其实暗含了两种视觉逻辑,一是凝视的逻辑(对应欧洲古典绘画),二是扫视的逻辑(对应中国传统绘画)。

(在这里,我以对绘画的观看来对应对风景的观看是不是一种错置?并不!相反,风景观的演进本来就与绘画的发展有着千丝万缕的联系。于欧洲而言,作者以《贝里公爵的豪华祈祷书》为证,而在中国,似乎不能忘记首先著录风景观的作家宗炳更以画家的身份而为人所知。而链接起二者的正是观看逻辑。)

▲Claude Lorrain(1600-1682),Seaport at sunset

▲米友仁(1074-1151),云山墨戏图(局部)

而这样,我们似乎能明白为何欧洲人这么执着于将风景作为局部从自然里切割出来,因为透视法本来就是抱着这样的目的。阿尔伯蒂(Leon Battista Alberti)形容绘画是一面“敞开的窗子,人们可以透过它观看故事”,我们知道,窗起到了“裁剪”的作用,其余的都被墙体给封上了,露出来的只有洞口显现的局部,同时也暗示了一种置身于外的状态:人和自然被墙体所分离。

这一做法使风景降维了,从感官上被抽离、被简化,只能被“观看”了。

这里,进入了对于第二个成见「b.视觉的强调」的解读。

作者进行了精彩的阐发,容我摘录于下:

因「视觉性」至上,风景就被缩减为「表象的」。「表象」乃指眼睛所看到的,随后指被看到的那个外在特征。自此把风景想成视觉——表象,这就是把它停留在「表面」上,使它局限在它的特征里,而把我们留在它的外面,它的资源就在表面上枯竭了。

还有,在进入风景的方法当中只注重视觉,这会把我们重新导向抽象。其他的感觉(听觉、嗅觉)都属于氛围,视觉却使人们‘走出氛围之外’。

(把风景想象成“资源”,一种不对等的关系便产生,“资源”是可以由人掌握的,人作为主体的地位在这里不是被强调了吗?作者同时也提出来“氛围”这一概念,“氛围”和“体验”难以分离,但是“体验”这一概念不正隐含了主客的对立?)

作者如是表达:“视觉非但使人们有距离,它还‘分派指定’,因此是通向本体论的途径,也就是说,它每一次把他所见到的客体固定在自己的范围里,亦即它的‘关于自身’,在该范围里面辨识并圈定该客体。”

可以看到,这三环是环环相扣、逐一递进的,来看作者是如何破最后一环「c.主体—客体」。

作者发问道:“我们的风景思想能脱掉对客观性的崇拜吗?”并表示:

客体不仅在人与世界之间引入了原则性的互不渗透,客体还将人和世界归入它们各自的位置里…

这是一种绝对的分隔,导致“世界因此不再受到某种来自主体偶发性的感染之影响,就作为一个可认识的客体,一个被理性‘客观地’探查的客体。”

作者随后又回到了绘画上:

“风景画的生成,与世界和人面对面、却又相隔开的事实,是同时发生的;风景画不再染上精神投射或感情投射的色彩,这是一件我们再也走不出去的事实。”

作者在这里解释了前文提到的“某种来自主体偶发性的感染”就是“精神投射或感情投射”。并随后表示“我们无法拆解这种「面对面」,就是双方总是被分开来思考,一方在另一方的「面前」被思考:一边是把风景‘呈现’如‘客体’的‘自然’,另一边是作为自由‘主体’的‘观察者’。”

波德莱尔(Charles Pierre Baudelaire)意图对于把风景完全“客观化”的状态进行反抗,他呐喊道:“如果说我们所谓的某种树木、山、水和房屋的关系是美的话,这可不是因为那组合,而是因为我,由于我的关系,由于附着于该组合的意念或情感。”

然而,这又堕入了一种另一极端了,正如我前面的疑惑,对于“客观性”的辩驳总会激发“主观性”的抬升。这两点完全是一种缠绕的状态,气机牵引,牢不可分。

作者对此很明了:“将风景画拉回主体这一边,会使它脱离客体的权威,但并不能去除它与客体的纠缠,也不能让它走出在主体与客体两端之间摇摆的情形,即使只是走出该两端的交替情况。”

但,如同对于「a.部分—全体」的解析一样,这是不是一种证明?即:风景正是在“主体—外在自然”与“客体—内在情感”的二元螺旋中生发的?

▼

❸

作者为了进一步廓清自己的观念,将视线转向了中国,试图从中国的风景观:「山水」中寻找一种突破。(个人以为“山水”与“风景”并不是一种完全重叠的关系,山水,因着精神的属性,和中国的文化观念有着极强的链接,这也意味了定义上区别的存在)

作者从「山水」组词上的双元性引发阐释,认为中国的山水观着重的是事物间的关联性、两极之间的互动性:

中国的山水则指出对立因素之间无穷的互动,世界万物乃以其为原型而生成部署的…

中国走的是与视觉独占相反的方向,中国说出本质上的两极,它们使世界有了张力而拓展开来…

因此,关于山水里面的成分之间的合作,就丝毫没有主体的视角所投出的偏颇性。

于是,中国的山水观打破了欧洲「集中—放置」(com-position,即组合、构图)的逻辑,代替的是一种「配对」的关系,作者这样说道:

「一方」必须有「另一方」才能前进,但又与另一方成对,对方是它的回应者…伙伴面对面涌现,形成「东西」,产生张力,「宇宙」生成便启动了;「山水」乃是东西两极关系「风景化」的呈现。

作者便试图就着开篇的解读对于这一「配对」的「两极」关系做出自己的再定义:

山水不缩减为只是视觉的,而是建成交流之处,这点在山水之中不只是由作为主要的两极的山与水之间的联系来佐证,这点也由「我」与「世界」之间,「物质性」与「内在性」的关系加以证明。当内外之间的界限被拉开之际,上述的「我」与「世界」之间、「物质性」与「内在性」也以两极而成立,并且互相渗透,于是出现了一个新的「之间」。

在这里作者提出了对于「风景」概念的修正:当「视觉的」同时也是「感性的」时候,就有风景。

(要声明,我的解读有跳跃,作者在之前及之后还给出了其他的定义,不过我以为其余的定义都是对其中某一极的补充解说,因此可以归拢在“视觉的+感性的”这一定义之下。)

在这里将「情感」被替换为「感性的」,作者自己也给出了解释:“因为这纯粹是一种让自己受感动的能力,而不是总是预设了多样性的情感能力…”这里的「感性的」是暧昧且敞开的,不会任由任何一种明晰并且提前预设的「情感」去掌握自己而导致失衡。

作者为了证明这一定义在中文领域相同的适应性,搬出了「情景」这一说辞,并援引明代的思想家王夫之对此作出的阐说:

关情者景,自与情相为珀芥(互相感应之意)也。

情景虽有在心在物之分,而景生情,情生景…哀乐之触,荣悴之迎,互藏其宅。

王夫之的阐说似乎和作者的概念对应了起来,但是要注意到,王夫之活动的17世纪在中国文化的发展期已然十分晚近,那么在早期的中文语境里是否依然适用呢?

▼

❹

无独有偶,德国的汉学家顾彬在对中国早期诗歌(两周~唐)所表现出的自然观的解读中,得出了相同于朱利安的结论,并认为这一「情景相生」的自然观经过长期发展后在唐代得到了稳定。

不妨看一下顾彬先生的解读过程。

作者首先从《诗经》开始,其认为“《诗经》中的自然,通常说的是日常生活中有生命和无生命的自然现象,如植物、树木、鸟、鱼等等,而很少指风景,尽管它有时也在诗中出现。”(着重点在于单一现象)

然而,无论如何,“这些自然描写都不是诗的主题,而是表现个人客观世界的手段,因此也就没有真正客观的自然描写。”在这一阶段的诗歌里,即使被简单地描写,自然并不直接地引发随后诗人对于人生的议论,只是作为一个写作手段起到引子的作用而已,两者的关系相对脱离。

在三百多年后的《楚辞》,自然作为整体已初具雏形,也不再指代农业生产的地点,取而代之的是对于依托于楚地巫祝宗教的原始仙境的描写,然而诗人激情的蓬勃,使得自然本身被主观情感所侵染,无法维持一种客观的再现状态,“风的悲歌、树的呜咽和猿的啼声,就本身而言并不怎么引人注意,只有把这些景象置于人的感情世界之中才使其丧失了客观性…这哀伤并非来自自然,而是来自人间,只是借用自然的画面来做自我表现罢了。”自然在这里是为人的意识而服务的,但是,“尽管比例很小,《楚辞》中仍有对客观性及对风光景物作整体描写的倾向。”

而到了汉代,作为一个大一统的王朝(作者认为这一点对于新观念的产生很重要,因为汉赋表现了强烈的“民族的”意识),自然从单一现象到风景整体的趋势已很明显,作者例举了枚乘创作的赋《七发》,“因为它不仅写了树,而且还描绘了与树直接相关的环境。”更不用说司马相如于《上林赋》和《子虚赋》中洋洋洒洒的描写了。比例的增加使得诗歌中的自然作为一个整体能够和诗人的主观情绪相提并论了。然而,这时期的自然描写有着夸张的趋势,这点在司马相如的作品里尤为明显,更多地变成一种幻想,而非纯粹是客观的描写,这一点也说明自然未能摆脱诗人的主观意图,同时,作为诗歌中传达的情感也逐渐变得格式化了,“因为‘哀伤’是情感的基本特征,不外乎是一种风格手段,它已由《楚辞》的传统预先确定了下来。”

汉末的动乱打破了这大一统的“民族的”意识,以“建安文学”为起始,“自我意识”有了抬升。在魏晋的诗歌里,“客观的描绘与诗人的主观态度合为一体…正是因为统治阶级所感受到了的精神和社会的矛盾,这种矛盾如此之大,似乎只有在自然中才可得到解决。”对于自然的欣赏表现得越发明显,自然也就可以主动地去对诗人的情绪产生牵引,「情」与「景」开始互相渗透。

然而,主观性在这里依然是决定性的。作者以中国文学传统的“悲秋”为例,“那么显然哀伤就不只是由自然引起的,应该说哀伤本已存在,在这里只是被秋天的自然‘唤醒’了,加深了…归根结底秋景中的哀伤不是来自自然,而是来自诗人自己。”同时,玄学思想的发展,使得“对自然的赞美和寻访,在任何情况下都不是为自然本身,而是为了‘道’。”一种预先置入的目的无疑表明“此时对自然的热爱,也并非专意之热爱。”

而第一位山水诗人的出现,开启了一次转向。

这里指的是谢灵运,“与魏晋时代的诗人(他们把自然当做表现自我的手段)相反,谢灵运在自己的诗中展示了一种新的自然感受,即客观地评价自然美,使之不受自己(观察自然的诗人)情绪的影响。”(作者在这里提点了谢氏本人对于佛教思想的接受,正如刘勰在《文心雕龙》中所言,“庄老告退,而山水方兹”。)自然在这里变得“纯净”,不再受到诗人主观情绪的过度映射而成为一种象征性的表达,“精神与自然得以平衡”。不过这里的平衡更多的是一种分离的状态,这随即引发了一次回溯,“就是说诗人所爱已不再是整体的自然,而是自然中的各种单一现象”,带来的结果是“咏物诗”的出现,“作为自然物,作为天然的外在世界,是与作者的内心世界(情、志、神)相分离的,因此诗中的观念便多是表面化的,还没有进入到本质。”(作者认为这与南朝对于自然的改造有关,园林文化的兴盛使得“爱山水”逐渐转向了“爱泉石”,自然被具体化细节化。)

南朝梁人何逊的出现又引发了一次转向,“他成功地把内心世界和外在世界彼此关联起来,使自然不受感情的摆布,又不停留在描写的偶然性中。”「情」与「景」在这此时实现了交融,即:诗人情感的主观阐发和自然景物的客观描写呈现出一种清晰的关联性,而不是随意地并置,甚或是自然只是作为诗人情感的附属物、诗人思想的一种实体化表达。

顾彬认为何逊引发的这一转向“实现了向唐诗的直接过渡”。

尽管唐代的开创者本人出身于权贵,然而科举制度发展打破了世家大族对于官僚体制的把控,对于自然的歌颂也被从贵族特权中解脱出来,更多的中下级文人开始在诗歌中“塑山造水”。同时,文人阶层对于佛家观念的接受,导致“风景向内心世界的转化”,作者认为这一过程可划分为三个阶段:

“第一阶段,自然只具有象征性质,其功能就在于恰当地说明‘我’的内心状况,对所描绘自然现实性的推断因此是不可能的(情+景)。第二阶段,自然是独立的,它变得客观并成为现实性的一种表露,这种现实性又是可以推断的。形式上,自然描写之后常有诗人感情的流露,这种感情冲动其实早已在自然的描绘之中,可又没有破坏它的客观性。自然在这里是客观的关联物(情=景)。第三阶段,表现为受佛教禅宗影响的对主观与客观的扬弃,外在世界同自我世界互相交错,几无区别,二者是平等的,并没有划分为本质与现象(景=情=景=情)。”

在作者随后对于第三阶段详细的分析中,我找到了可能会让朱利安感到会心一笑的评议:“诗人并没有把自己当作旁观者…诗人是山的伙伴,他与山同等重要,他们之间并没有什么差别”。自然与诗人作为伙伴的关系被确定了下来,「情」与「景」作为平衡的两极正式地出现了!

毋庸置疑,任一概念的成型都不会是突然迸发的。

在千年的演进中,也并不总是呈线性地发展,不能否认其间会有个体自发地进行一种回溯或者说“复古”的倾向。然而最终的趋势依然得到了稳定。

而从顾彬教授详细的例举式分析中,我们也可以看到朱利安为何会谨慎地将「情感」替换为「感性的」,因为「情感」这一具有过度主观侵蚀力的词语会将这伙伴关系的两极平衡破坏,变成一方试图对于另一方的独霸的过程,意图把客观的自然变成情感的主观再现,而在朱利安的语境里,自然应是一种「呈现」。

对于「情」作为一种开敞的设定,似乎可以为我们所理解了。

那么「景」,或者如朱利安所言,「视觉的」是否有其更为详细的解读?

(这点可于“风景照”的摄取选择中得到证明,然而照片的拍摄依赖于固定视点的出现,视域被框定、自然被“裁剪”,不免落入“凝视”的观看逻辑,这点无疑是朱利安想要避免的,而意大利艺术家Walter Niedermayr的双联摄影作品则是对于这一观看逻辑的打破,无意间和中国传统绘画体现的“扫视”的观看逻辑有所暗合。)

▼

❺

朱利安在《山水之间》的文本里提出了自己的体系:

a.独特化

b.多样变化

c.远

首要地,作者对于「独特化」的说辞进行了澄清,「独特化」在这里并不指代一种极端的景观,也并不指代罕见的景观,而是自然本身的特性的一种揭示:

只有当此地同时等于世界的时候,才会有风景;

当于其独特性之内拓展或敞开或揭露那形成‘世界’的时候,才会有风景。

风景此时是对于「部分」的超越,“并同时自我提升为某种自然的及每一种自然物的‘普世性’”从而使得“‘存在的性质’起而涌现”。而“普世的性质”呼唤全部的拥有,亦即“多样性”的保存。

这里转向了第二点“多样变化”,作者把“多样变化”和「反差(对比)」或者「多样性」这样的词汇做了区分,这两种分类局限于表面,将风景类化为景物的罗列与收藏,并没有超脱欧洲「集中—放置」(com-position,即组合、构图)的逻辑。「多样变化」着重的是「景」之间的互动性,“不同成分互动起来,形成两极而产生越来越紧凑的势(张力)的时候,就有风景”。而「远」可以给这一势力场创造足够的舞台。

「远」制造摆脱,因而邀请超越。

「远」本身意味着一种模糊,弥散的云气对于景物间的界限进行了擦染、物理性的裂隙被撤除,别样的体悟产生,物体的形态本身似乎散发出“灵氛”(oura),自然将我们提升到了精神性的层面,“由于世界众成分之间的关联性,山水风景在内部里‘脱展’,并让我们感受到那种清理”,从而引导出一种「情」。

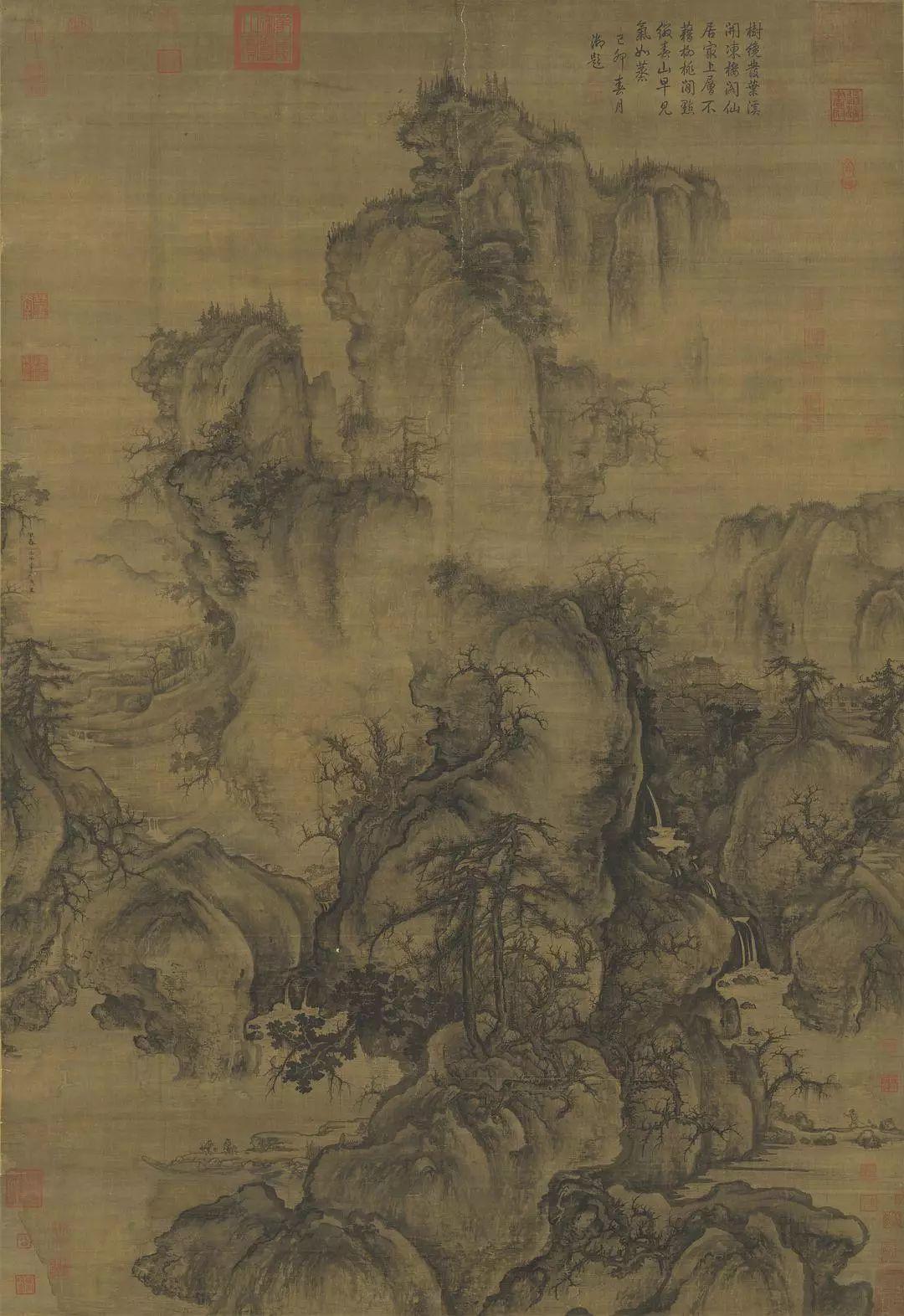

接下来我试图以对于郭熙的《早春图》所进行的分析来深化自己的理解。

(山水画本身无疑也经历了如同诗歌中自然观的演变一样的过程,从早期作为事件发生地点的描摹以引导叙事的展开<此时的画作中描绘的自然多为山、树、石等单一现象,而在比例上也与人相匹配>逐渐到自然得以脱离叙事性,作为山水画:一个独立科目而出现,这点成型的时间也可归于唐代,可见诸于传为隋人展子虔所作的《游春图》,虽然现存只是宋代摹本,但是自唐代就有成型的底本这一事实不可忽略。)

▲北宋 郭熙《早春图》

正面溪山林木,盘折委曲,铺设其景而来,不厌其详,所以足人目之近寻也。傍边平远,峤岭重叠,钩连缥缈而去,不厌其远,所以极人目之旷望也。

——《林泉高致》

我们可以看到,从画卷的底部升腾起呈数块岩石堆叠状的山体,直至画卷的中部才止住,左侧中部堆积两块同样呈现为岩石状的山体,和中部山体合围出画卷左下方的河湾、一条小船靠岸、岸边缀以三粒小人、小泉水自山体间缓缓流淌而下。右侧中部复堆叠岩石状山体一组,上头寺庙于云烟中隐现,再上,朦胧的山体冒出头来,暗示背后的空间;而中部山体夹隙间的一道瀑布得到了细致的描写,到了山体下方,由一股分成三股,汇进底部的湖泊,导出画面之外。上方耸立一座崢怪的山峰,底部隐藏在蒸腾的运气里,山峰左边呈现宽敞的山谷,有小河跃动其间,连接起从画卷中部探出的小径以及在山道上行走的挑夫。

景物的多样性,在这幅画作里是显而易见的,石、山、树、瀑布、河流,你观看的落点不会被任何一「景」所黏住而陷入「凝视」的状态,眼神在景物间挪移,这种挪移依赖于「空」的置入。李唐的《万壑松风》亦描述了大量的景物,然而在那幅画作里的景物呈现的是堆积并置的关系,填满了整幅画面,过度的完满是一种阻塞,阻碍了“灵性”的开敞,而代表了远处画面的留白则如一点激发,僵化的局面重新变得流动,事物间的引力场开始运转,画面的缺角被一种内在的“势”所填充,而不会被认为是一种构图上的缺失。

而画面上部,云气的弥散模糊了山体间物理性的分割(但并不妨碍山体本身坚实的特性的体现),一种迷离的暖烘感从你的心中被诱出,正合画卷的题名《早春》,春天特有的象征性景物并没有在这幅绘画里得到描绘,然而内在的本质特性依然得以揭示、你对春天的感悟依然得以激发,这不就是风景的涌现所起到的作用吗?

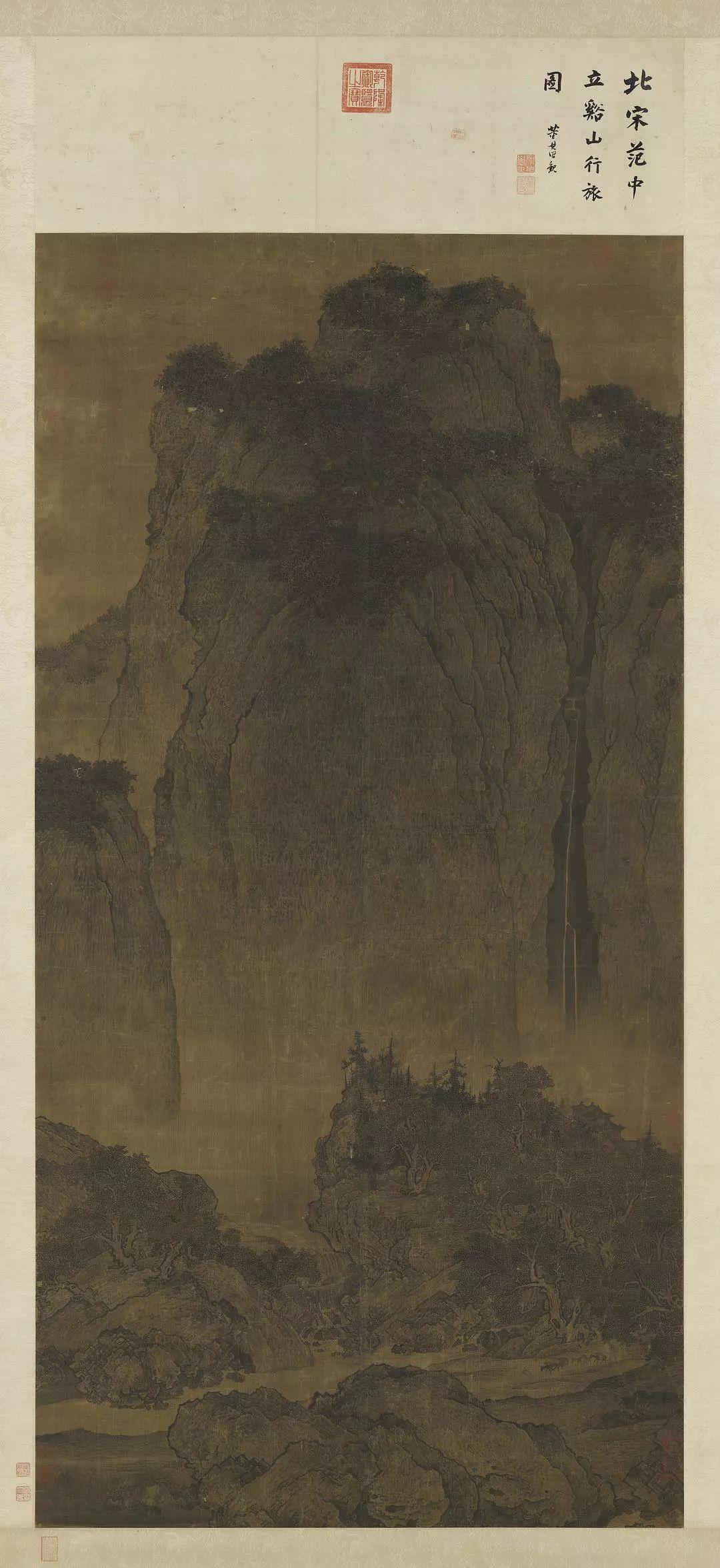

▲ 北宋 范宽《溪山行旅图》

我还可以举范宽的《溪山行旅图》为例,朱利安设定的体系依然得到运作,北方大山威严的气魄在此得到揭示,人在观摩时被引发的“渺小感”也证明了风景在这幅画作里的涌现。

▼

❻

以上经过长篇的论述,得出了朱利安给予的“当「视觉的」同时也是「感性的」时候,就有风景”的定义是成立的,同时也对于「视觉的」和「感性的」这两点进行了深入分析。

这也就能阐读文章开端我所描述的经历中,究竟是什么导致「风景」从「自然」中的涌现了。但可虑的是这一涌现的偶然性,而建筑的介入可以将这不稳定的偶然性加以固化,将之作为一个完整的事件“制造”出来。

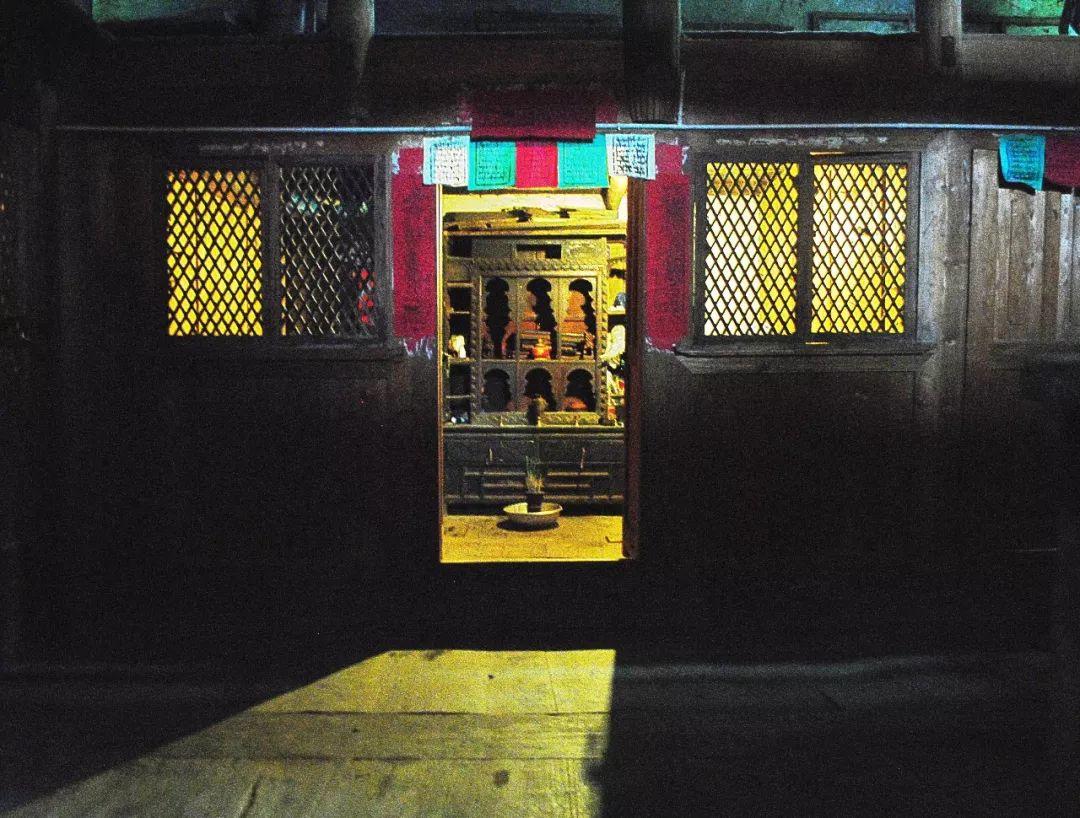

这一想法的产生和我对于自己负责测绘的房子的探访有着紧密的联系。

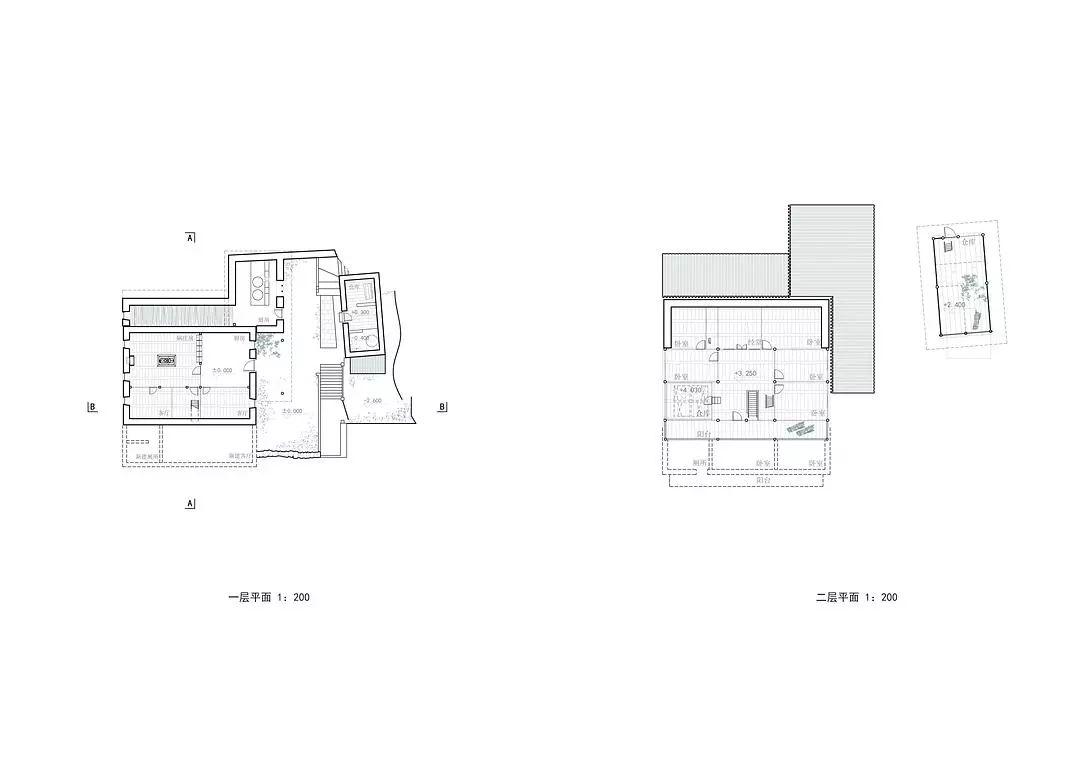

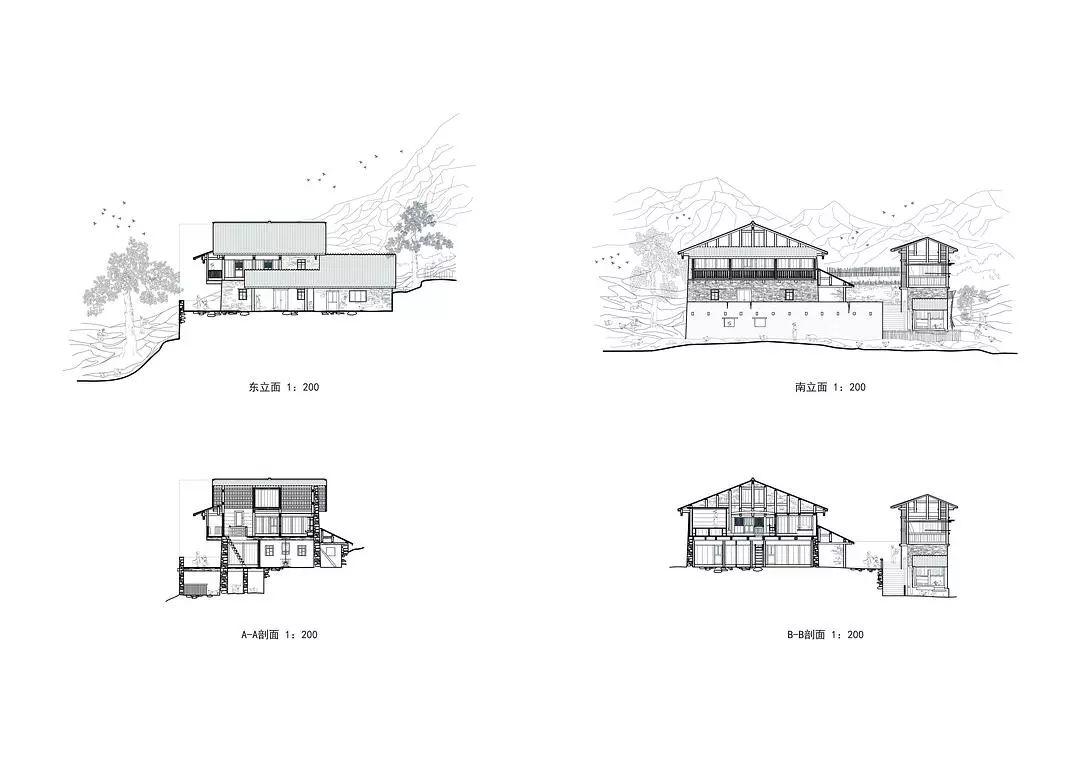

房子落在半山腰处(这其实是一种必然),有两条道路可以通往。

先讲述第一条,房子和开拓出来的山道有一定距离,故在交叉口弯向一条小径,走过一阵,远处定向标似的大树的耸立以及屋面板瓦的隐现告知地点的接近,同时也进入了绿意的遮蔽之下,之前蔓延的土色引起的枯燥烦闷情绪开始得到缓解,树伞的正下方,出现向下的石路,正对着杂物配房的侧立面,接近地面的时候阶梯转向,绕过杂物配房的阻挡,“虚空”进入你的“周边视觉”,再一转向,面对的是两幢建筑围合出来的开敞的远景。

第二条则是捷径,直接地穿越了房子下方的山坡(其上种植作物,附属于该户人家),小径宽仅容一人,两边作物接近人高,你在攀爬的时候只能感受到上方的天空以及脚下的泥路,捷径的尽头在杂物配房,立着一间鸡舍,一次转向,再一次转向,人工痕迹开始明显,水泥浇筑的阶梯引导你向上,此时你是背向开拓出来以供远眺的视域的,直接进入你眼睛的是远处的一道石墙,此时你会自然地左转,这时,远景的残影开始进入你的“周边视觉”,你的转向会变得坚决,直面远方的风景。

我不能认为这只房子的呈现纯粹是出于工匠的自主建造,因为其间的设计意图十分明显。

首先,在接近提供出来的欣赏远景的视域的路线中,有意地采取各种手段,抑—扬、流线的转向、绿意的引入,所要达到的是对你攀登山路过程中可能激发的负面情绪的一种缓和,从而拔除预先设置入的“情感”。当你踏上两幢建筑之间的空地的时候,整个人会是平和的、对于事物的接受也呈现一种开敞的状态。

其次,从给出的平面图可以看出,两幢建筑并非完全平行,杂物配房和主楼间呈现一个夹角,在往里处行进的时候,两幢楼间的距离也在一定程度上变大,对于远景有着引导的作用,然而配房并不延伸至最里处,在直面远景的时候,左手边是空置的,这也避免出现固定视角的可能,你的视点可以进行转向,以「扫视」远景;不过开拓出来的视域已经很宽敞,本身已经提供了回转的余地以避免「凝视」,此处空置更多的是对于功能本身的反馈,进而阻止了欣赏远景的同时陷入一种幽闭的环境的可能。

其三,这点也是为什么我说这只房子出现于此处是必然的,因为只有在这一地点所面对的远景才能完美地贴合朱利安设定的“视觉体系”,或高或低,或左或右,进入视域的远景所蕴含的势场都会陷入一种失衡的状态,「视觉的」也就无法和「感性的」形成双极的运转了。

因为建筑的“介入”,风景此时被“制造”出来,成为稳定的事件。

证明便是,房子的主人在劳作之后,常常坐在设置于观赏视域范围内的一张椅子上,抽着纸烟,望向远方的风景,静静地遐思。

推荐阅读:

_END_

编辑:树下小人

图片由作者提供

九樟学社编辑部

| 版权声明 |

本文版权归本文作者所有

| 联系邮箱 |

jiuzhangsociety@gmail.com

规划问道

规划问道