2013年起,福州市人民政府开始推动烟台山城市复兴计划,规划的基本出发点是将其恢复至小径分岔的聚落空间形态,确定了由中国城市规划设计研究院深圳分院团队(朱荣远领衔)和URBANUS都市实践建筑设计事务所团队(王辉领衔)制订项目的总体规划和各分地块的设计导则,之后再委任王辉作为总建筑师协调落实从规划到设计的工作。本文重点总结了URBANUS都市实践建筑设计事务所进行池后弄地块设计的历程与方法,旨在揭示有自组织能力的迷宫式空间形态是延续街区活力的持续力量。

本文转自CA当代建筑,全文刊登于《当代建筑》2024年第05期,欢迎分享。

【作者简介】

王辉 URBANUS都市实践建筑设计事务所创建合伙人、主持建筑师

卓康夫 清华大学建筑学院博士研究生

凯文·林奇在《好的城市形式》(Good City Form)中论述了好的城市空间形态是如何造就城市活力的。本文运用与该书名同样的句式来思考什么是“好的社区空间形式”?回答此问题是当今中国建设的迫切之需,之前快速城市化在社区层面留下了大量亟须“打补丁”的空间,需要我们从形态学角度总结出好的社区空间形式,并使其成为武装当前城市更新的操作方法。

检验社区空间形式好坏的唯一标准是应用于其中的形态模式能否给这个社区带来持续的生机。在各种可能的社区空间模式中,“路径不断分岔的迷宫式空间”是一种值得研究的空间形态。对于这一空间模式的本质,豪尔赫·路易斯·博尔赫斯在其短篇小说《小径分岔的花园》中给出了注解。小说中的主人公通过与谋杀对象的对话,领悟到迷宫的意义:“小径分岔的花园是一个庞大的谜语,或者是寓言故事,谜底是时间。”“时间有无数系列,背离的、汇合的和平行的时间织成一张不断增长、错综复杂的网。由互相靠拢、分歧、交错或者永远互不干扰的时间织成的网络包含了所有的可能性。”“因为时间永远分岔,通向无数的将来。”[1]按照这样的理解,迷宫就是用小径分岔的形式,在有限的空间中获得无限的时间,迭代出无尽的可能性。反之,在时间流逝中,主体丰富的生命体验也使无机的物理空间被生命化了。

这样的时空辩证法也解释了“小径分岔的花园”式的社区空间对定居者和流动访客的持久吸引力,即在特定领域的时间长河中,有限的空间分形能够激发出无限的时间分形,用时间的迭代引爆裂变式的空间迭代,而这种生生不息的迭代则是社区活力得以持续的机制。

URBANUS都市实践建筑设计事务所历经七年才完成福州烟台山城市复兴项目的规划、设计与施工的全过程工作,并在这一过程中理解、设计、验证了这种机制。项目通过有意地建构小径分岔的社区,修复被简单粗暴式城市化破坏的历史风貌区,而迷宫化的空间形态也在运营中带来了远远超出设计预期的商业活力。

福州烟台山城市复兴项目航拍图(摄影:UK Studio)

消费城市空间的主体人群无疑是年轻人,城市需要通过有趣的空间吸引年轻人前来。福州作为八闽首府,一直以千年的闽都人文历史积淀为吸引力,在浓厚的历史底蕴的滋养下,蓬勃发展出生生不息的青年文化。福州的年轻人在老城的巷弄里、学校的后门旁、老旧社区的底商中,以酒吧、咖啡厅、书店等消费空间为据点,形成了与封闭在静止的家庭与职场空间中不同的社群网络和社交模式。这些年轻人关注基于时尚的消费文化,寻找以时尚空间为媒介的公共交往与互动活动。这些活动的空间载体既需要有循环往复的活力,又需要彼此互联,以满足年轻人的交往需求,小径分岔的新烟台山正好提供了这样的场所。因此,即便在经济低迷期,复兴后的烟台山依然呈现出完全不一样的火爆人气。

烟台山夜景

基于此,有必要从“城市—区域—街坊”颗粒度进阶角度出发,分析小径分岔的空间形态对于福州城市活力的积极意义,进而解剖福州烟台山城市复兴项目中的一个代表性地段——池后弄的设计,从而解密小径分岔的空间模式和社区活力之间的内在关系。

01

福州:小径分岔的城市

福州本身就是建立在山体和水系交织的地理空间中的城市。它的原点是城市北部屏山之巅的镇海楼,随着城市不断向南延展,乌石山、于山及一系列水系也被纳入城市。当城市发展到闽江江畔时,“城中有山、山中有城”的格局已然把八闽之都变成了小径分岔的大迷宫,暗藏着无数的历史与掌故。当吴良镛先生赞誉三山环水的福州山水城市风貌为“东方城市设计佳例之一”[2]时,我们更应该体会到这种有包容力的空间形态对城市活力的滋养作用。

屋顶织补(摄影:UK Studio)

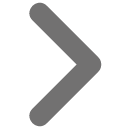

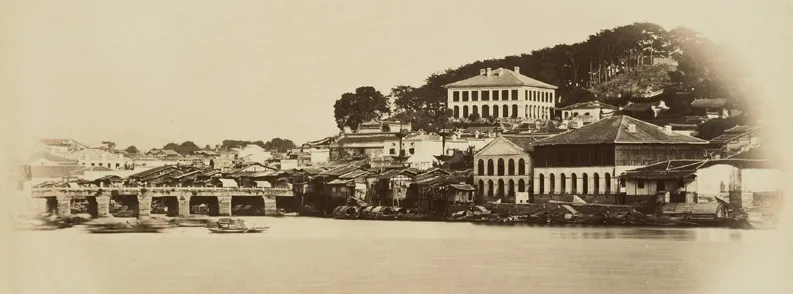

1842年中国和英国签订《南京条约》后,福州成为第一批通商口岸,大量涌入的外国商人、传教士等被排除在中国人社区之外,闽江南岸的烟台山成了集居住、商贸、文化、教育、宗教为一体的涉外区域——本土城市之外分岔出另类的城市空间。不同于在平地上建里坊,烟台山的自然地形促成了其空间形态的灵活性与包容度,进而有效刺激了片区的经济发展、文化繁荣和人口增长。随着太平天国运动的爆发,其他开埠城市的国际航运受到影响,福州新茶运水路的开通使烟台山成为中国面向世界的新关口,直到第二次世界大战日寇入侵福州前,其迎来了新的大发展阶段,成为福州最具多元文化魅力的地段。因此,其现在成为研究中国近代口岸城市发展史的“活化石”。

02

烟台山:小径分岔的聚落

吴良镛先生提炼的“建筑结合自然条件的空间布局”原则,可以用来概括烟台山的聚落特点:在不规则起伏的山体上开辟出不同标高的台地,再在同一标高的台地上分出岔路,依山建房;纵向跌落的层层台地通过爬山巷被连接成一个邻里单元,于山顶端结束;平行的邻里单元间没有横向的联系,鸡犬相闻,却不相往来,增加了彼此的神秘感。十余国的领事机构曾设置于烟台山,因此,烟台山除了具有中外杂居的特点外,还具有多国杂居的特点,建筑的体量、布局及风格难以得到统一。有限的建设用地导致建筑以高密度形式覆盖山体,互相衔接,使原本用地面积不大的烟台山变成一座路径错综的迷宫。

福州烟台山北麓老照片

新中国成立后,受海峡两岸关系影响,福州的发展一度停滞,烟台山的“迷宫化”既被大规模无序的住宅建设加重,又被封闭军队大院所带来的“飞地”加强。福州早期城市化发展对烟台山造成的最大冲击是去迷宫化。在最适合进行建设的山顶和山脚的平坦地段上,成片的小房屋被几座大尺度的新建筑代替,原本“迷离”的烟台山变得一览无余,索然无味。

2015年拆迁前的福州烟台山北麓

2015年拆迁前的福州烟台山北麓

2013年起,福州市人民政府开始推动烟台山城市复兴计划,推倒沿仓前路的大体量建筑,整合北部山麓上贫民窟化的混沌空间,规划的基本出发点是将其恢复至小径分岔的聚落空间形态。万科集团于2015年底获得面积为124.65亩(83 100 m2)的土地开发权和部分老建筑的经营权,之后确定了由中国城市规划设计研究院深圳分院团队(朱荣远领衔)和URBANUS都市实践建筑设计事务所团队(王辉领衔)制订项目的总体规划和各分地块的设计导则,之后再委任王辉作为总建筑师协调落实从规划到设计的工作,并根据各地块的场地条件和功能定位招募集群设计团队。由于保护建筑分散在开发地段,修复后的原美国领事馆、罗宅及亭下路先于规划方案投入使用,为商业街区的提前“蓄水”积累了人气和经验。

爱国路2号原美领馆修缮后

03

池后弄地块:一巷两坊的小径分岔组团

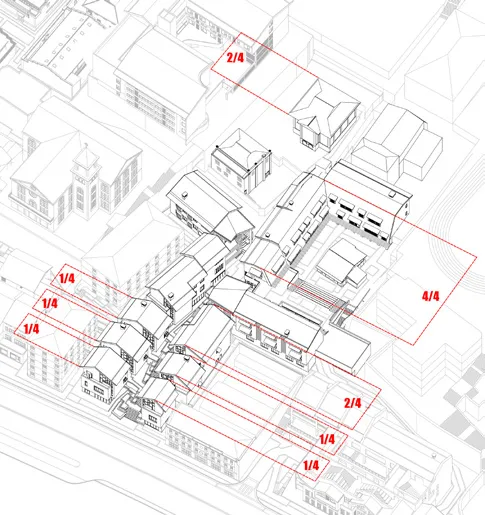

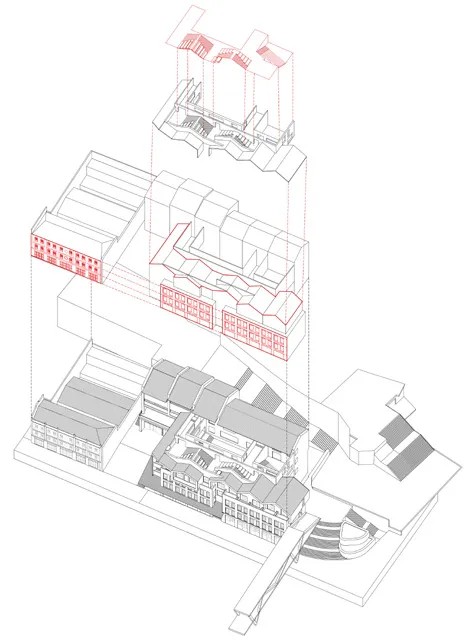

烟台山出让的土地并非典型的经“三通一平”后的净地,而是包含了需要保护的9条爬山巷、24处文物登记点、19处历史建筑和若干保留树木的复杂山地。这种新旧交错的地段现状倒逼出空间织补的方法论:先通过微分方式,将项目整体打散成彼此间环环相扣的小组团,并让每一个小组团形成独立的自组织;再通过积分的方式在更高层次的空间关系中把组团组织成有序的片区,将片区拼贴成有逻辑的整体。[3-4] 新的烟台山规划图呈现出一个可以激发人不断探索的小径分岔迷宫。

由URBANUS都市实践建筑设计事务所负责设计的福州烟台山池后弄片区就是这一方法论在一个局部区域运用的典型案例。除了最高的酒店组团外,公共商业社区还以主干道为中心,将池后弄分岔为两个商业街坊——位于片区中间部位的盐仓组团和临仓前路的“橄榄五大厝”组团。如何在这个简单、清晰的分区中植入分岔的小径,是激活空间的关键。

池后弄地块整体鸟瞰(摄影:UK Studio)

3.1 池后弄组团:小径分岔的爬山巷社区

池后弄位于整个开发地段的几何中心位置,是唯一能以直线形式连接山脊乐群路与山脚仓前路的爬山巷。作为烟台山居民从前山走到后山的必经之路,它的复现承载了更多的集体记忆。空间形态需要丰富的内容而不是单调的形态,需要连续的变化而不是同一的重复,需要起伏的韵律而不是一致的节奏。这些定位需要通过在建筑的体量、屋顶、界面设计上增加更多的分形点来回应。

烟台山生活场景(摄影:UK Studio)

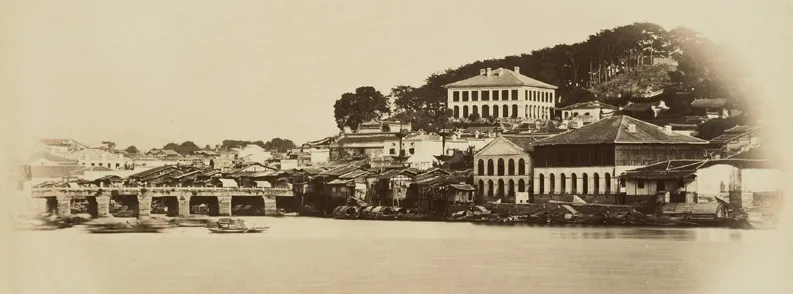

仓前路沿线是熙熙攘攘的集贸区,随着地势的抬高,烟台山的上部区域则是安安静静的居住区。这种业态布局使南北向贯通的池后弄的两侧建筑体量也随着山体高程的变化而变化:顺着下部地势梯阶较陡的变化切分出更多的小体量,到了中部则是完整的大体量,随后上部4个中等体量的保留建筑被衔接起来,再连接福州高级中学(以下简称“福高”)东、西两个校区之间的围墙,最终到达山顶的乐群路。整个过程中,新旧建筑体量比大约为0.25∶1∶0.5,使一条主干道上分出的枝节具备一定的比例关系,形成和谐的韵律。

新旧建筑体量对比节奏与韵律

新旧建筑体量对比节奏与韵律

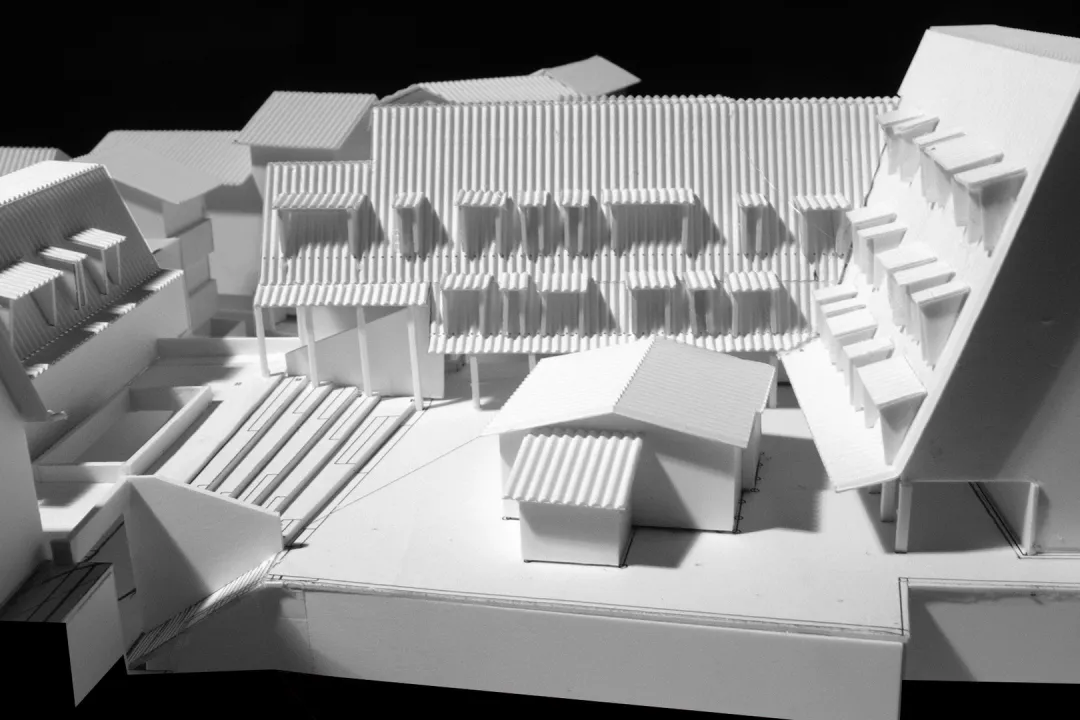

如何通过屋顶的组织织补支离破碎的肌理,是整个烟台山项目最具有挑战性的问题。在池后弄,要使屋顶组织既具有完整性、多样性,就要在屋顶的整体走向和单元的重复组合上下功夫。烟台山的建筑是在台地上依山而建的,其屋脊大都自然而然地平行于等高线。如果依然用此办法布局,这条山巷就会消融在整个山体背景中。在保留的九条巷中,池后弄位于整个项目的几何中心,同时又承担着重要的商业功能。因此,将沿山地高差瀑布般跌落的一组房子做成面江山墙,不仅会在俯视上使池后弄的边界更清晰,设计还在地面视角上使建筑前后排错开,避免对后排建筑的遮挡,让建筑群变化的节奏感更清晰。另外,设计使用单元手法重复布局,对“人”字形坡顶屋脊进行偏心处理,使同一单元通过左右镜像形成两种形式,再通过不同单元间立面材料的变化,使一个标准原型滋生出多样的变体,组合成变化多样的组团。这种在分形学上的优化策略大大节约了设计、管理和施工的成本。

池后弄组团建筑群的屋顶处理

池后弄两侧建筑的立面设计也经过了思辨的过程。在规划阶段,设计团队不断调研本地的设计基因,发现连续且有特殊檐口和院门设计的围墙是烟台山山巷的一大特色,即使像原美国领事馆这样的标志性建筑,其也是藏在院墙之后。借用这一基因,每家商铺门前原本都设计了有较大洞口的院墙,一方面可以界定商家的门前领域,另一方面对直接落地的三、四层高的建筑起到缓冲作用,使山巷剖面的高宽比显得更小。这样,山体下部半开放的商业院墙再连接上部福高长长的矮墙,施以白色,给新池后弄带来不俗的视觉特征,同时使其兼具烟台山小巷深深、鸟鸣山更幽的本土气质。然而在实施过程中,运营团队坚决反对这一做法,认为店面的可视性不足,最终,这一层近人尺度的围墙层次未能得以实现,但结果并不坏,因为每家店门前仍有一个用红色八角形地砖界定出来的半私人领域,每家每户用自己的方式最大限度激发门前这一小小区域的空间活力,在池后弄脊柱上分岔出不同的“花骨朵”。同时,独立店面的设计、从透明玻璃上渗透出的室内空间,又分形出更深一层的迷宫。

原设计池后弄组团建筑群的围墙处理

原设计池后弄组团建筑群的围墙处理

池后弄建成后实景(摄影:UK Studio)

池后弄建成后实景(摄影:UK Studio)

体量、屋顶、界面只是设计新池后弄时考虑的要素,最终确立其空间形态的还是地段固有的历史地理信息。2013年,仓山区人民政府邀请上海同济大学城市规划设计研究院有限公司张松教授团队与福州市规划设计研究院集团有限公司共同制订《烟台山历史文化风貌区保护规划》,规定:“古石阶街巷应按照风貌街巷的保护要求进行保护。对于登记不可移动文物本体的古石阶应保护石阶的相对位置和砌筑方式,修缮整治中应严格保证其历史风貌的特征。对损坏的石台阶需要严格按照原材质进行更换。”①基于此,9条保护山巷的水平走向和标高变化在老测绘图上被定义,设计不用特意考虑蜿蜒曲折的形态。同时,每栋房子的门口标高也要与门前道路标高对应,这使原本在三维空间落位上貌似很复杂的设计反而变简单了。

这条不长的街巷堆积了不少设计元素,需要将其进行简化并梳理出简单的逻辑性。以立面开窗为例,其在狭窄的巷道里并不是自由随性的,而是受到私密性和防火间距的制约。因此,窄巷部分的上部立面比较密实,而半山的开敞平地部分使用带垂直格栅的开放式外廊。池后弄两侧立面设计使用对位的手法:仓前街入口是一对几乎相同的山墙;与半山步道相接处是一对相同的旋转楼梯。这种镜像处理在放大了视觉效果的同时,也极大地简化了设计。

仓前路上的池后弄入口(摄影:UK Studio)

仓前路上的池后弄入口(摄影:UK Studio)

与半山步道相接处的一对镜像旋转楼梯

(摄影:UK Studio)

3.2 橄榄五大厝组团:小径分岔的立体社区

在仓前路上,池后弄西侧紧挨着清末福州“橄榄大王”郑则铭的西式大楼,俗称“橄榄五大厝”。从橄榄五大厝向西可到达亭下路,向北可到达福高的北侧挡土墙,此区域被拆迁后成为一片60余米宽、30余米进深的空地,是难得能实现高容积率建设的区域,因此团队在此设计了两排建筑,并将其尽量做高。

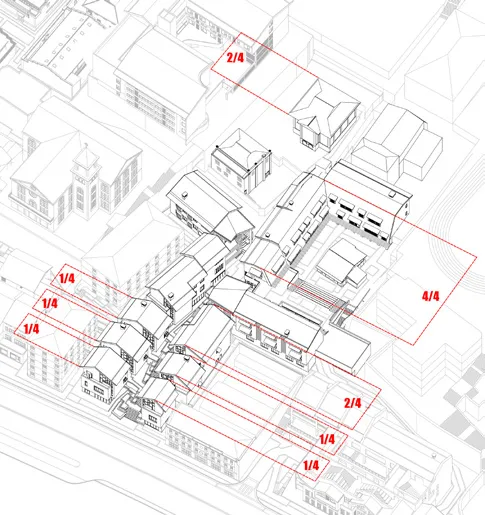

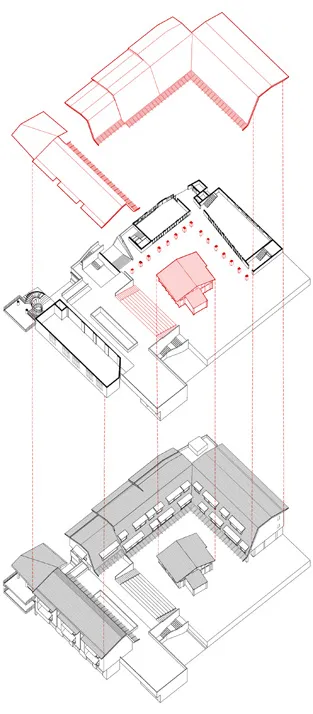

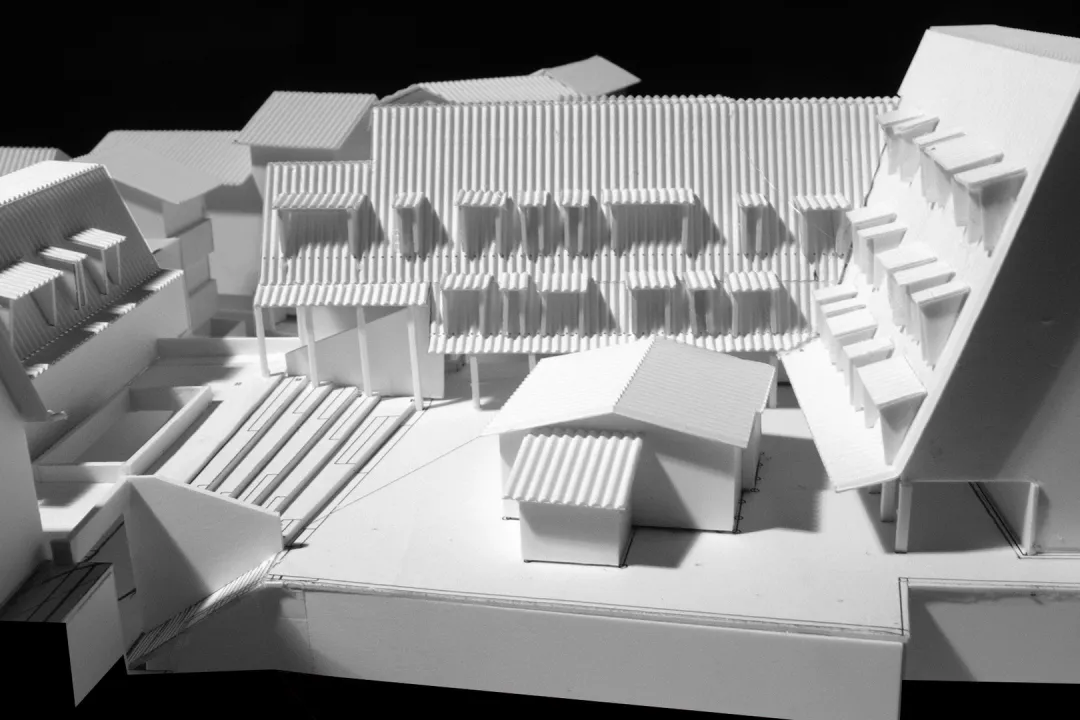

橄榄五大厝组团整体构成及分析

沿街前排以“橄榄五大厝”的立面为模数和原型,向西复制两次,使这段街区更具完整性。然而,顺应三层高的“橄榄五大厝”无法完成容积率指标,于是设计以“五大厝”样式为基座,隐喻福州民居“柴担厝”的形式,并在其上叠加两层。烟台山历史上的沿街部分主要是中国人使用的“柴担厝”式店铺,而洋房大都建在不受洪水侵蚀的高地。所以,“下西上中”的立面构思与场地的文脉是相契合的。

前排的屋面从“五大厝”的平女儿墙形式转化为“柴担厝”式连续的“W”形山墙,目的是打破大体量的建筑。与此相似的是,平面连续的第二排屋脊虽然平行于立面,但被分解成不同高度的段落。这种把大体量建筑打碎的方法,源于烟台山项目最基本的设计策略之一:在1 km长的用地上选取西部爱国路2号的原美国领事馆、中部的福州基督教总会天安堂、东侧的美丰银行为3个至高控制点,要求所有新建筑都不宽于、不长于、不大于、不重要于这3个历史建筑。这样,整个山体被无数小尺度的屋顶覆盖,让人们在小径分岔的迷宫深处寻找几个历史建筑。

“半山步道”的起点广场(摄影:UK Studio)

橄榄五大厝组团和“橄榄五大厝”之间的广场是“半山步道”的起坡点。“半山步道”方案可以解决原来9个彼此平行的社群单元无横向联系、末端基本上都是死胡同的问题,用一条连续的道路在横向把所有山巷连接起来。这种左右连通的形式既满足了经商需要,又满足了消防和货流需要。前后两排建筑之间的线性空间形成“之”字形坡道,能够把标高提升两层。势能的提升带来了意想不到的动能,使这里聚集了川流不息的游人。在运营方设计的经济且有效的视觉传达的加持作用下,来此空间打卡的人潮成了更大的景观,从楼上跑马廊向下俯瞰,热闹的气氛会更显强烈。跑马廊的西侧尽端是出人意料的小剧场式大台阶,可将人流引到更上层的回廊。从回廊向往外走,则可以爬上沿仓前街的坡屋顶,这里被设计成山形的上人天台,可以眺望无尽的闽江。平面上朴实无华的建筑,被设计成了一个充满活力的三维“迷宫”。

人气旺盛的“半山步道”(摄影:UK Studio)

令人惊喜的上层空间(摄影:UK Studio)

令人惊喜的上层空间(摄影:UK Studio) 临江屋顶平台(摄影:UK Studio)

临江屋顶平台(摄影:UK Studio)

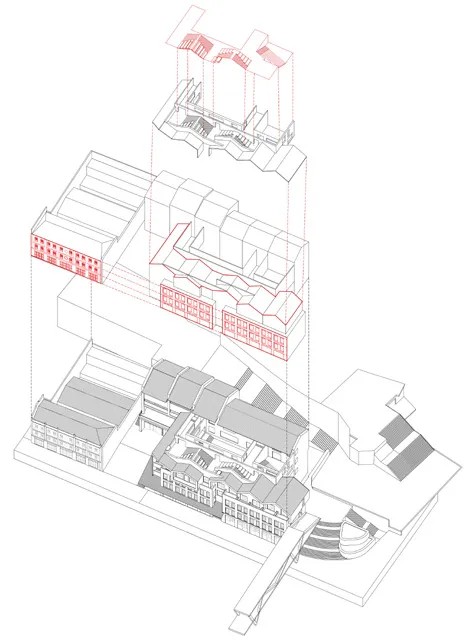

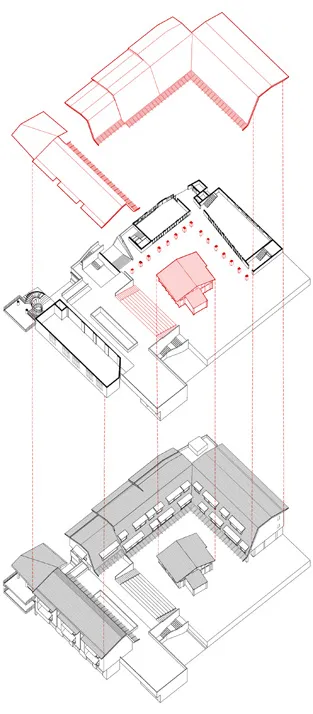

3.3 盐仓组团:小径分岔的大院社区

还有一个小径分岔的街坊是盐仓组团。“烟台山”又名“仓前山”,得名于明朝洪武年间北麓半山腰设置的盐仓——高地不会被季节性洪水淹没。目前唯一遗存的是原池后弄46号的清朝盐仓。作为已登记的不可移动文物,木结构防火等级高的盐仓四周要有很大的建筑退距,自然就形成了以盐仓为核心的大院布局——整个烟台山中所缺乏的大型围合空间。除了西侧的福高外,场地东、南、北三侧由“C”字形的建筑围合而成。高容积率除了要求建筑高度必须达到四层外,还要求进深达到建筑与盐仓间防火间距的最小极限值。

盐仓组团俯瞰(摄影:UK Studio)

盐仓组团整体模型

盐仓组团分为北高、南低两部分,由面向盐仓及其门前大树的宽台阶连接,盐仓便成为舞台背景。从大台阶往下走半层则到达从五大厝组团引来的半山步道,它的中央天井是通向上层北侧小广场上的吹拔。从吹拔向东看,中部地块的标志性建筑——天安堂的钟塔被镶在天井的画面上。再向东,人们可以通过旋转楼梯走回上层平台,或通过院子东侧的开口回到盐仓。在这个组团中,丰富的分岔路构成了围合式大院空间。

盐仓组团内院(摄影:UK Studio)

盐仓组团整体分析

04

主理人经营模式:小径分岔的业态

前文通过分析运用小径分岔式模式组织空间,目的是为烟台山项目带来豪尔赫·路易斯·博尔赫斯所说的“时间有无数系列,背离的、汇合的和平行的时间织成一张不断增长、错综复杂的网”的场景。在打造良好的烟台山商业漫步街区时,空间设计要满足消费者多样化的需求和愿望,引导他们游动、停留、消费,并赋予他们难忘的体验,从而提高他们再次光顾的意愿。各种业态在小径分岔的迷宫中生长,为抽象的空间注入实体化内容,进一步加强了烟台山在各个感官维度上的“分岔”,丰富了人们的商业体验。

随着消费文化的升级和生产方式的转变,消费者不再满足于功能,而是更关注建筑内在的美学,以及其外显符号所指的文化认同。正如让·鲍德里亚所说:“消费不是被动地吸收和占有,而是一种建立关系的主动模式。”[5]生产者的供给与消费者的光顾不只是一种经济交易活动,还是双方进行价值表达、寻找价值共同体、实现价值共识的过程。因此,当消费行为越来越与文化追求、社会交往密切关联时,商业消费不再是单方面提供商品或服务,而是朝向消费者与生产者的深入互动与共同创造方向转变。

在各种机遇下,福州烟台山成为青年文化的重要发散地。从地区文化的内在特征来说,历史上的烟台山作为西方贸易与生活区域,见证了福州地方文化与西洋文化的交融,催生了以开放、包容为特征的新自由主义思想。同时,作为福州重要的文教区,烟台山在历史建筑街巷的古韵之中,在校园氛围的熏陶下,孕育出与三坊七巷和上下杭不同的文艺氛围。从客观的空间特征来说,烟台山所处的街区显著区别于盒子商业及平地展开的商业街区,其起伏的山地地形并不为传统商业与连锁大品牌所看好。综合各种内外因素,烟台山最先聚集了一波具有文化品味、对历史文化感兴趣、关注青年生活方式的非标商铺。这种商业消费业态不同于传统连锁品牌,它们的老板以主理人的身份,将店铺形象与人的独特性关联在一起,以形成一店一风格的商业形态,通过社会情感黏性凝聚了一批忠实客户。

商家对盐仓院的继续活化

商家的参与式设计成为新的风景线(摄影:UK Studio)

池后弄多样的建筑空间聚集了这样一群主理人店铺。例如:橄榄五大厝入驻了一家集展示与零售于一体的“驯·烘焙”体验店;盐仓入驻了台湾茶饮品牌“吃茶三千”;其他新建建筑入驻了更加丰富的业态,如以复古服装与复古家具为特色的“华记杂货铺”,面积只有几平方米的便携式小酒馆“熔ROOM”,以花礼定制与花艺培训为特点的“暮禾花艺”,专做云南酸汤口味的“云雀小锅米线”等。这些店铺主理人具备极强的主动性和创造力,他们是自己的老板,享有更多的自由,但也要为业绩付出更多的努力。从空间体验的角度来说,非标商铺的最大特点之一在于其各具特色的门面和店面装饰,这成为生产者与消费者之间沟通的第一层语言,展现了商铺的个性特色。商家自行设计的店面为池后弄的空间衍生出更多细节和变化。例如:“华记杂货铺”门口摆放着旧式铜镜和脚踏风琴等复古物件;“暮禾花艺”定期更换的装置艺术;“嘿贝野”提供休闲、舒适的户外空间。一方面,这些门面设计各具美学特征,消费者即使没有开展任何消费活动,也已经从店铺外观上获得了满意的愉悦感;另一方面,它们也为消费者的拍照打卡、停憩休息、公共交往互动提供了可能性,进一步提升了消费者的参与感与体验感。

店门前不同的户外家具体现了主理人的个性

05

熟人社区:小径分岔的社群

这些商铺的主理人既是理查德·佛罗里达笔下的创意阶层,又是所谓的生活方式企业家。他们热爱社区生活,期待寻找志同道合的伙伴,从现代生活方式中挖掘新的商业价值。万科集团的商业管理团队也希望在烟台山重构一种青年文化社区,通过正式的主理人大会,以及非正式的日常交往,为商铺之间创造沟通对话、合作共创的机会。池后弄适宜的街道尺度与街区肌理,为熟人社区的形成创造了环境,如在橄榄五大厝组团的通道里,万科集团的运营方在建筑空间中增加了一些导视系统、商业包装、休憩座椅、打卡场景与互动装置,不仅加强了游客的体验感,延长他们驻足的时长,还让主理人们在晚上闭店后可以在此相聚畅聊。

烟台山街景(摄影:UK Studio)

小径分叉的空间形态提供了丰富的空间体验,也活化了一些开放度不高、可见性较弱、商业经营困难的“后巷空间”,如位于烟台山深处的盐仓组团。盐仓院落的尺度与空间感受虽然很舒适,但由于其并不面向主要街道,且通往盐仓的小径都较为隐蔽,导致人流量较少,商家经营也会面临困难。为了激活这一空间,万科集团的运营团队以盐仓建筑为舞台背景,以阶梯台阶为观众席,不定时邀请街唱艺人、戏剧团队、小提琴演奏家等“游牧艺术家们”在此举行活动。这些艺术家群体并非都是全职、专业的“艺术家”,有的也许只是看台中的观众,有的是对公共演出活动感兴趣,从而加入这个群体。公共活动的举办将主街上的人流引入盐仓院落,在激活公共空间的同时,带动了周边商户的发展。

小径分岔式社区空间形态的最大价值是时间可以在此无尽循环,令人百来不厌,这也使顾客和主理人之间建立良好的关系。

06

结语

烟台山城市复兴的设计本身就是一个递进的分形过程,规划导则给集群设计留出了足够的个性发展空间。经营者的二次装修置换了沿街立面,租户的迭代也不断变更着街区面貌。这种机制容许烟台山在运营时不断适应这种不确定性,而对不确定性的包容力恰恰是评价街区活力的重要指标。

池后弄地块鸟瞰(摄影:UK Studio)

烟台山的整体调性定为一种现代、有趣、时尚的生活方式,在多元丰富的空间中允许非正式的公共交往与创造活动,让消费者与商家共创空间,塑造独特的、新的烟台山文化。在当前内循环的条件下,参与和推动烟台山文化建设的是来自福州全城、福建全省,乃至全国的年轻人,运营的成功也离不开烟台山商业管理团队对福州一直缺失的青年文化展示舞台的关注。在现代消费文化中,烟台山抓住了青年文化的核心,汇集了各种业态主理人和他们的私域客户,利用规划设计中的空间形态,促进青年人交往,进而带动公共领域消费流量的迅速增长。这些运营的成功离不开空间载体的形式,其中小径分岔式的空间形态至关重要。当然,烟台山的空间形态也是多层次的,它们与“小径分岔”形成的合力,为新时代的城市更新贡献了一个可参考的操作模式。■

注释

注释

①详见上海同济大学城市规划设计研究院有限公司和福州市规划设计研究院集团有限公司的《烟台山历史文化风貌区保护规划》文本。

参考文献

[1] 博尔赫斯.小径分岔的花园[M].王永年,译.上海:上海译文出版社,2015.

参考文献

[1] 博尔赫斯.小径分岔的花园[M].王永年,译.上海:上海译文出版社,2015.

[2] 吴良镛,寻找失去的东方城市设计传统:从一副古地图展示的中国城市设计艺术谈起[J].建筑师,1993(3):1-6.

[3] 朱荣远,王辉.福州烟台山城市复兴:万科九里[J].建筑学报,2024(1):46-50.

[4] 王辉.忒修斯之船:由福州烟台山复兴引发的对城市更新本体问题的思考[J].建筑学报,2024(1):51-57.

[5] 鲍德里亚.消费社会[M].刘成富,全志钢,译.南京:南京大学出版社,2014.

原文始发于微信公众号(规划中国):福州烟台山池后弄地块设计

2015年拆迁前的福州烟台山北麓

2015年拆迁前的福州烟台山北麓

新旧建筑体量对比节奏与韵律

新旧建筑体量对比节奏与韵律

原设计池后弄组团建筑群的围墙处理

原设计池后弄组团建筑群的围墙处理 池后弄建成后实景(摄影:UK Studio)

池后弄建成后实景(摄影:UK Studio) 仓前路上的池后弄入口(摄影:UK Studio)

仓前路上的池后弄入口(摄影:UK Studio)

令人惊喜的上层空间(摄影:UK Studio)

令人惊喜的上层空间(摄影:UK Studio) 临江屋顶平台(摄影:UK Studio)

临江屋顶平台(摄影:UK Studio)

注释

注释 参考文献

参考文献 规划问道

规划问道