– 导语 –

图1 云海之上的嵊州市泉岗村

(图片来源:泉岗村)

自2015年起,同济规划院深度参与嵊州市乡村遗产保护工作,相继编制《浙江省嵊州市泉岗村历史文化名村保护规划》《浙江省嵊州市竹溪村历史文化名村保护规划》等一系列保护规划。全程参与相关名村申报、规划编制、项目实施、遗产利用等各项工作,助力泉岗村成功申报第四批中国传统村落、浙江省历史文化名村、浙江省美丽宜居示范村,并持续推进包括竹溪村在内的名村保护与规划工作。积极探索集遗产保护、校地企合作、“家乡守护人”于一体的乡村遗产保护新模式,守护嵊州乡村文脉,续写浙东唐诗之路。

图2 泉岗村传统建筑群

(图片来源:泉岗村项目组)

图3 竹溪村传统建筑群

(图片来源:竹溪村项目组)

嵊(shèng)州,古称剡(shàn)。“湖月照我影,送我至剡溪”,李白《梦游天姥吟留别》中的剡溪被誉为嵊州的母亲河。嵊州山水秀美,李白赞誉“东南山水越为最,越地风光剡领先”,杜甫诗曰“剡溪蕴秀异,欲罢不能忘”。

嵊州是“浙东唐诗之路”的核心区。晋时,山水诗鼻祖谢灵运在剡溪之筑墅山居,云游四方。唐朝,李白、杜甫、孟浩然、王维等400多位诗人追寻魏晋遗风而来,在此留下了1000多首诗作,造就了浙江四大诗路之一的“浙东唐诗之路”。泉岗村则坐落于嵊州市东北部,剡溪东岸的覆卮山山腰,以谢灵运古道联通溪岸,属“浙东唐诗之路”文化区。

图4 剡溪风光

(图片来源:网络)

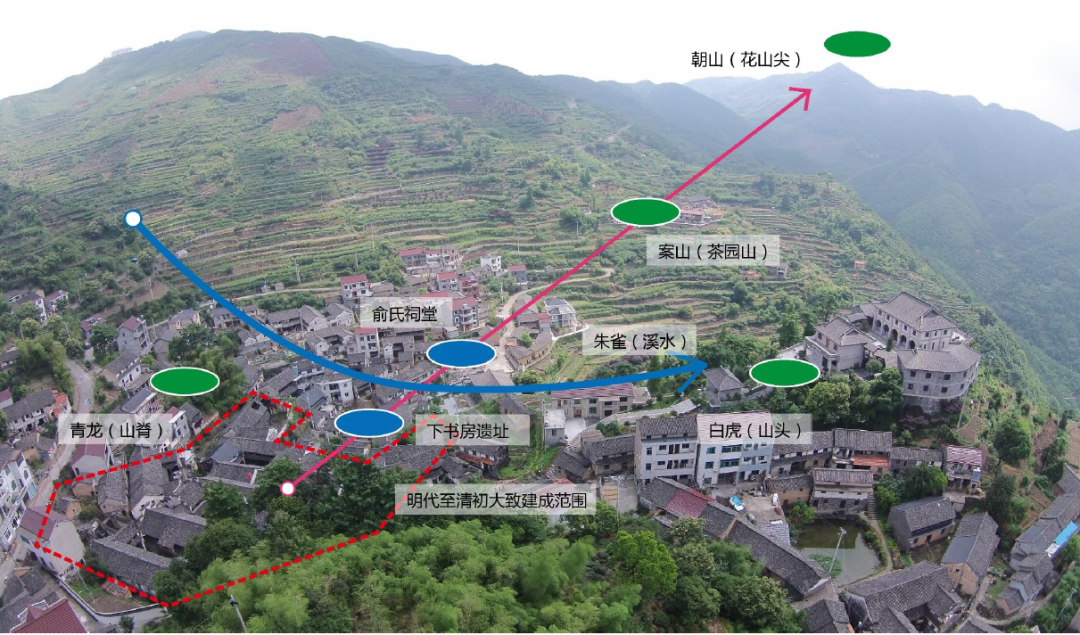

村庄格局与风貌特征

泉岗村山岗环抱,选址受传统文化思想影响,村庄主体布局于山脊两侧的谷地之中,背山而景扩,藏风而纳水。村庄核心建筑群背靠主山,面朝东方,其与下书房、俞氏祠堂的连线往东延伸正对茶园山、花山尖,选址特征的传统文化要素一应俱全。

图5 泉岗村选址特征分析

(图片来源:泉岗村项目组)

村庄主弄沿中间谷地顺山势布局,支巷垂直于主弄指状展开深入不同高程的台地,并通过石阶连成巷弄网络,连接祠堂、下书房及台门民居建筑群。祠堂、台门等传统建筑顺应山势、随台地拾级而建,形成依山就势的村庄格局,和周边梯级延绵的高山梯田和茶园融为一体。

村庄传统建筑以二层为主,以抬梁式木架为结构,以本地盛产的条石或黄泥砌(夯)成墙围护。部分民居外墙以石灰粉刷,屋上均盖以双坡青瓦硬山屋顶。门窗及室内家具使用传统的木作法,多以简易栅格为装饰,少数装饰以精美的砖雕、木雕。

图6 泉岗村典型建筑风貌

(图片来源:泉岗村项目组)

保护目标与规划策略

泉岗村历史文化名村保护规划提出:围绕村庄独特的文化景观价值,建立整体性保护的框架,全面保护村庄的自然环境、建成环境及人文环境。同时,规划还涵盖了村庄民居、街巷、空间景观及基础设施的整治与改善措施,提出了乡村产业的发展路径,积极探索保遗产护与合理再利用的适宜路径。

一、文化景观保护理念与方法。文化景观是“人类与大自然的共同杰作”,见证了人类居住地在自然环境的制约与影响下的演化过程,乡村遗产则属于延续性文化景观,在当今社会与传统生活方式的密切交融中起着积极作用,并仍在演进过程中。规划依据文化景观的保护理念与方法,从三个层面对泉岗村乡村遗产进行保护:一是保护反应泉岗村与自然环境共生共存关系,并与村庄直接相连的农田、茶园。二是保护“宗祠-书房-巷弄-民居”的空间关系,以保护泉岗村的社会关系网络。三是保护历史建筑、空间、环境要素等的完整性和风貌真实性。

图7 纳入保护范围的茶园

(图片来源:泉岗村)

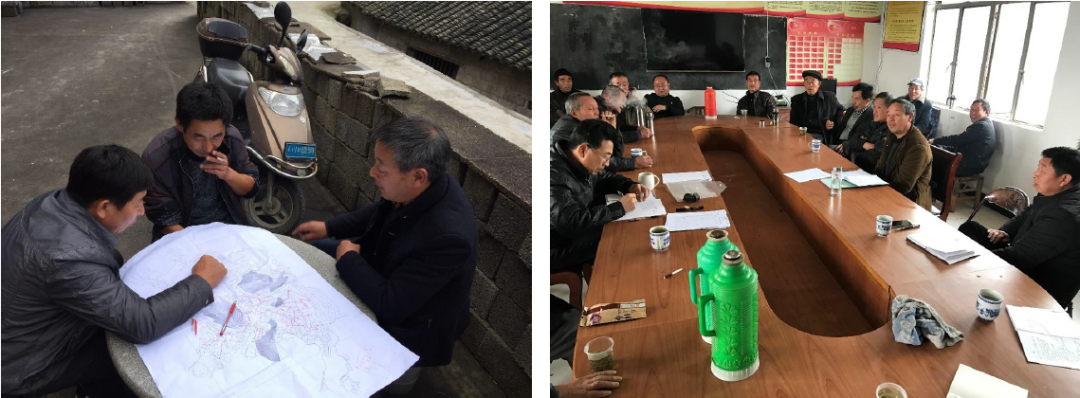

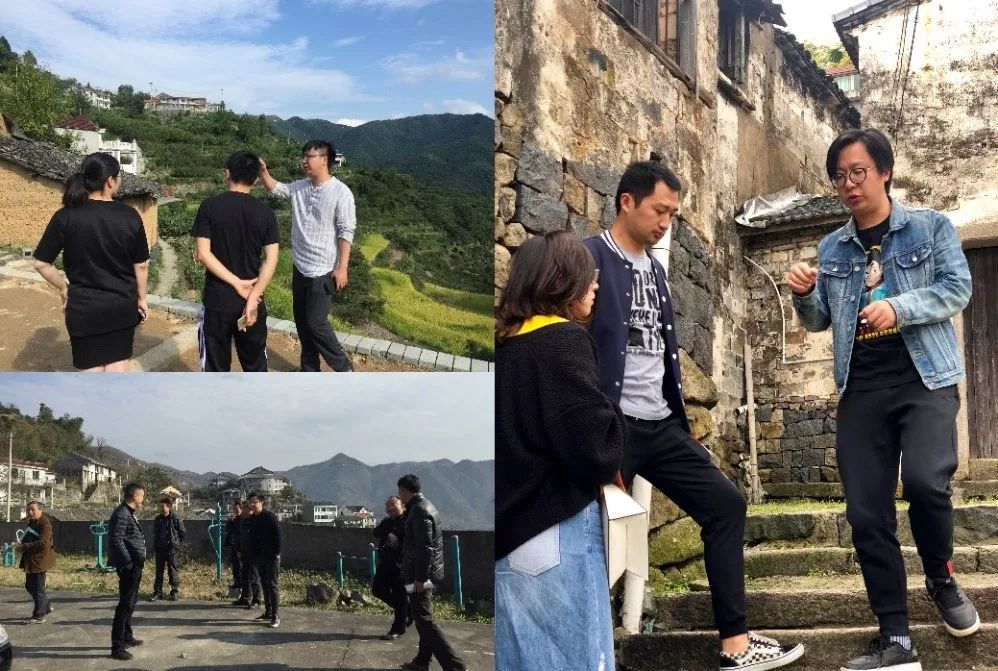

二、参与式规划路径。依托“网格员”等制度,与村民共同对村庄基础信息进行摸底调查,提高村民对古村历史与文化的自信心。对保护示范项目选址、民居选址、建设项目选址等进行现场规划,实地确认项目的位置和范围,并通过村民代表大会、多方会议等进行多次协商,确保村民诉求的反应,再结合保护要求确定控制边界和各项建设要求。

图8 现场办公会和村民代表大会

(图片来源:泉岗村项目组)

三、保护、发展、建设融合的规划体系。以文化景观特征为出发点,形成延续文化景观价值的村庄保护规划、以遗产利用为切入点的村庄发展规划、作为建设指导的村庄建设规划,并强调三者相关内容的融合,促进村庄的整体发展。

图9 水墨泉岗效果示意

(图片来源:泉岗村项目组)

项目实施与乡村发展

在保护规划基础上,我院进一步指导编制了《泉岗村“美丽宜居”村庄规划设计》,对近期实施项目进行了深化设计。泉岗村利用各类政策资金,陆续推进传统民居的修缮以及人居环境的改善,确保项目顺利实施,实现村庄保护与发展的双赢。具体成效包括:

一、保护了历史建筑与空间,并结合保护示范项目的修缮,恢复和保护了传统建筑建造技艺。

图10 保护示范项目的修缮

(图片来源:泉岗村项目组)

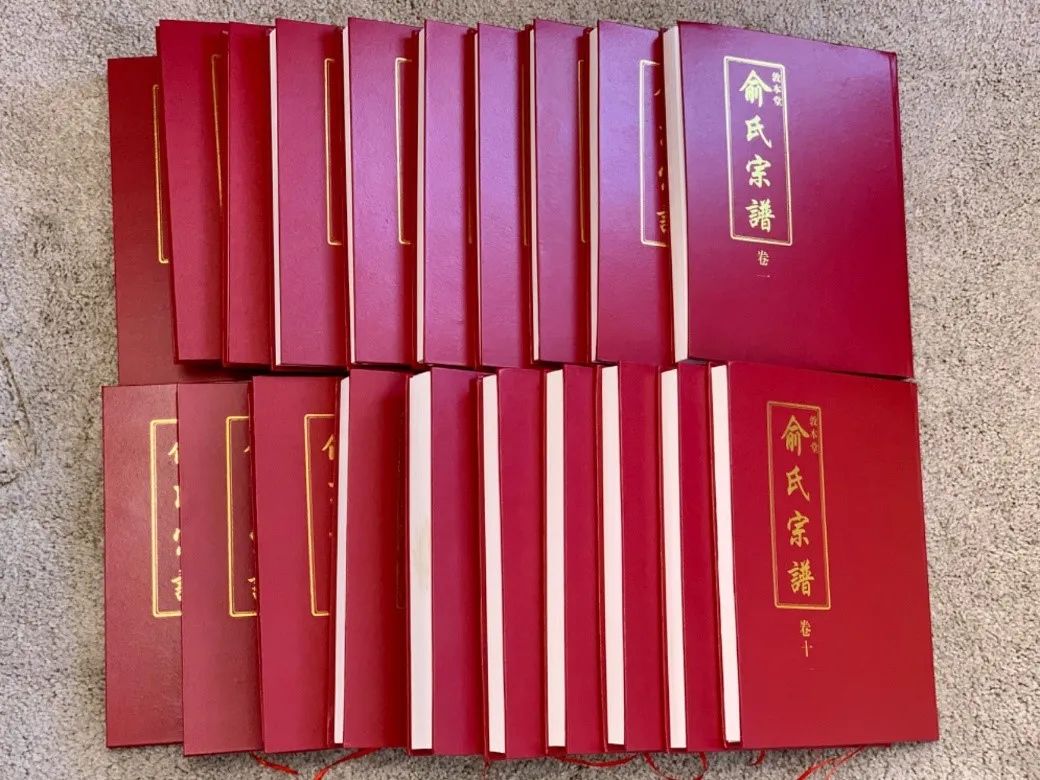

二、以保护规划为依据,以地方精英为推动,对祠堂进行了修缮。并结合宗谱的续修,在祠堂举办了盛大的祭祖典礼,保护并唤起了村民对传统社会组织的关注。

图11 续修的俞氏宗谱

(图片来源:泉岗村项目组)

三、乡村农业产业发展与古村文化挖掘、古村保护工作相结合,提升了乡村农产品的文化内涵与经济价值。

图12 民国时期小学保护利用为辉白茶博物馆

(图片来源:泉岗村)

校地企协同赋能模式

在同济大学党委领导下,校团委指导下,建筑与城市规划学院发起“同济大学乡村振兴博士团”计划,引领广大高校学子到乡村一线贡献专业智慧和青年力量。同时依托嵊州市支持,我院秉持“设计下乡、服务下乡、理论下乡、人才下乡”理念,持续在嵊开展乡村遗产保护规划工作,积极探索校地企协同赋能模式,在文化交流、人才培养、产业发展等方面不断催生成果。

图13 同济大学博士团与嵊州市有关部门开展交流座谈

(图片来源:同济大学团委实践部公众号)

“家乡守护人”责任规划师模式

依托同济大学与同济规划院,嵊籍责任规划师俞文彬作为“家乡守护人”,深度参与泉岗、竹溪等保护规划,并于2023年与同济大学博士团共赴嵊州开展调研。作为责任规划师,以本地人身份和专业视角,与村干部和群众共同探讨并解决村庄保护与发展过程中遇到的日常问题,提供全方位的专业技术支持,持续在地服务。同时,不仅关注并记录村庄社会人文、遗产的日常变化,而且积极向参观者介绍村庄的历史文化,其撰写的《衰落的乡村:在宗谱中回望故乡》于2020年发表于学会乡村委公众号,以人口的代际变化为视角回顾了家乡的历史变迁。

图14 我院嵊州籍规划师俞文彬在地服务工作

(图片来源:泉岗村项目组)

嵊州市住房和城乡建设局、自然资源局、文广旅游局

下王镇人民政府、谷来镇人民政府、泉岗村、竹溪村

对项目的组织和指导!

《浙江省嵊州市泉岗村历史文化名村保护规划》项目组

周俭教授工作室:周俭、俞文彬、张仁仁、董征、周秋伊

《浙江省嵊州市竹溪村历史文化名村保护规划》项目组

规划六所:顾玄渊、陈浩、叶建伟、卢程

供稿 |俞文彬、陈浩

编辑 | 宣传办

审核 | 顾玄渊、肖达

原文始发于微信公众号(同济规划TJUPDI):守护嵊州乡村文脉 续写浙东唐诗之路

规划问道

规划问道