成都大熊猫繁育研究基地片区位于成都市环城生态区北湖片区,西至玉垒路、石岭路、环城生态区界线,东至新都区、金牛区区界线,南、北临城市建设用地组团,总面积约2.59平方公里。

此前,成都市的控制性详细规划主要以管控建设开发为导向,对生态和农业空间关注较少,缺乏细化的次级分类和用途指引。本项目针对大熊猫繁育研究基地这类生态复合型规划单元开展探索研究,在详细规划编制中,明确了空间管制分区,优化了生态、农业和建设空间各类要素布局,实现了对自然资源要素保护和建设活动精细化治理两个维度差别有效的落地管控,对成都市详细规划改革做出了有力探索。

规划将成都大熊猫繁育研究基地片区定位为“成都熊猫国际旅游度假区核心承载地”,包含耕地保护、生态维育、科研科普、休闲游憩四大功能,主要从划定空间管制分区、空间布局优化、规划实施方案三个方面进行了深入探索。

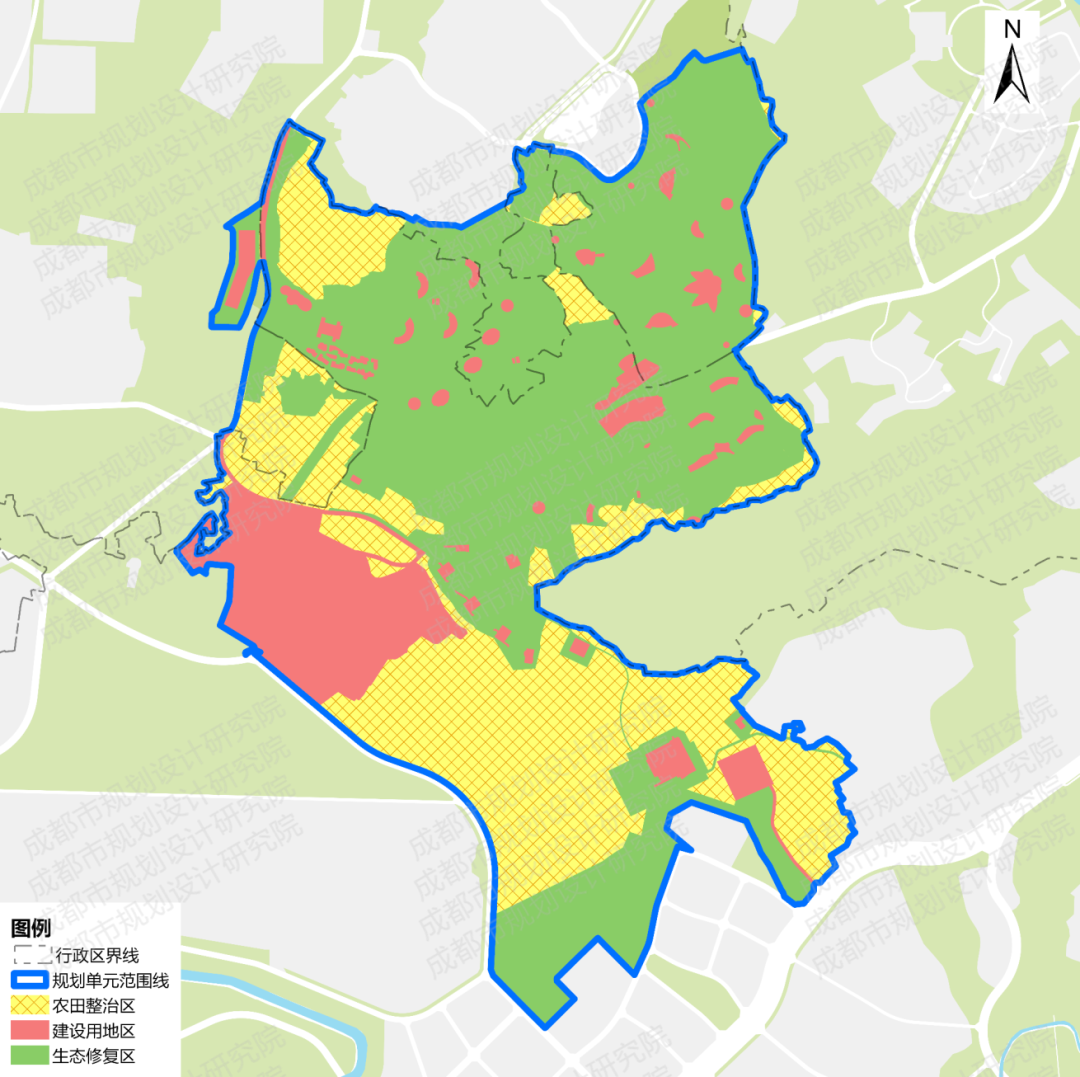

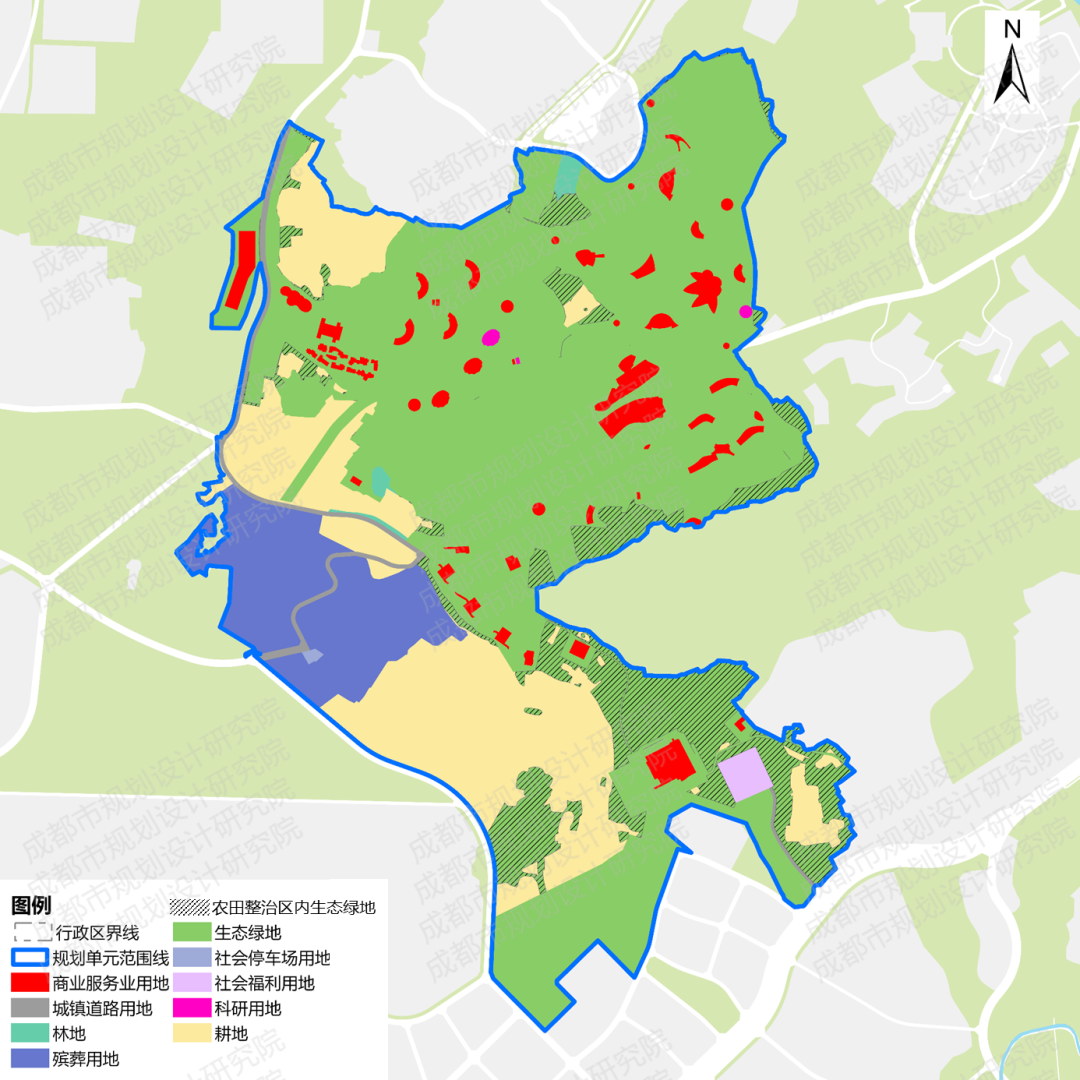

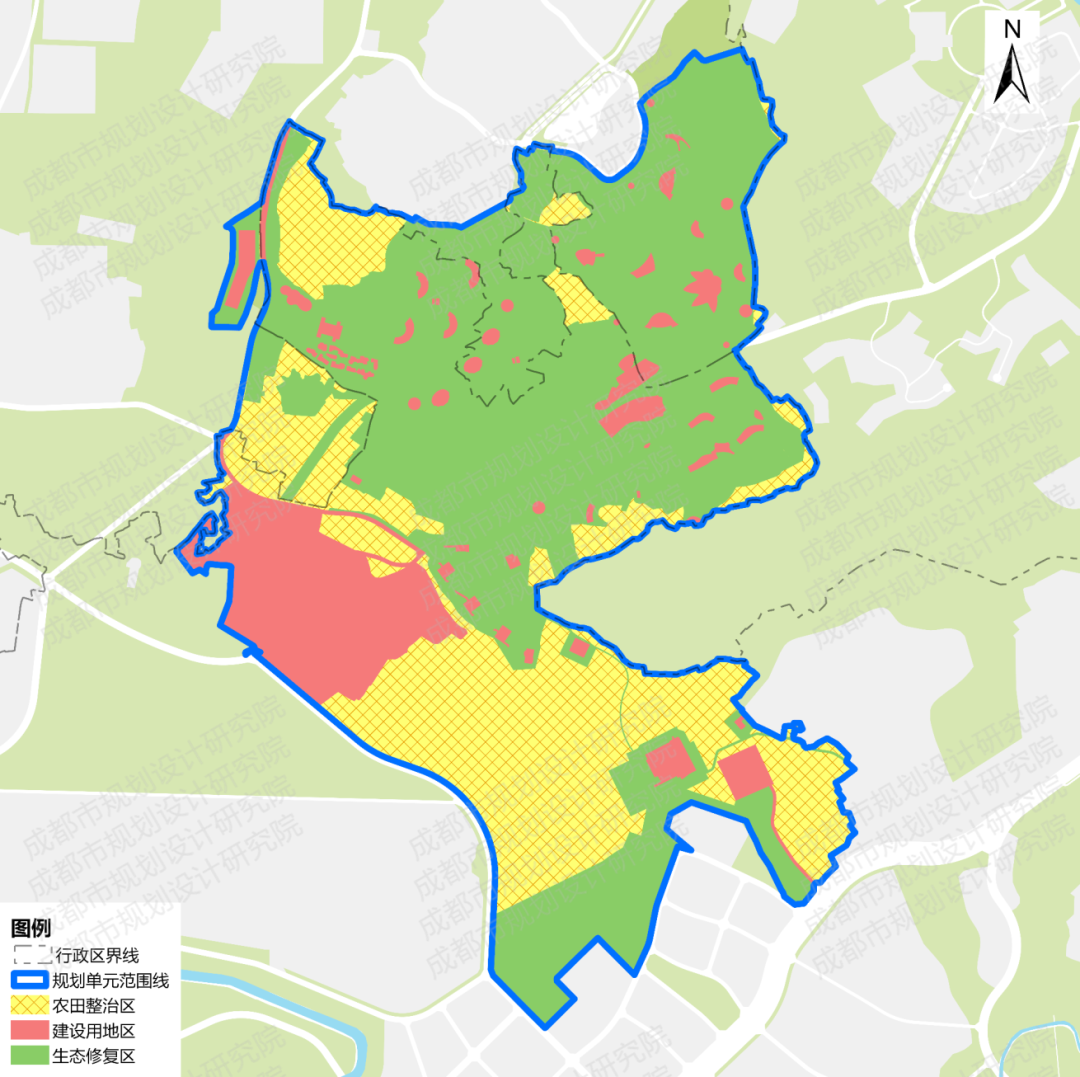

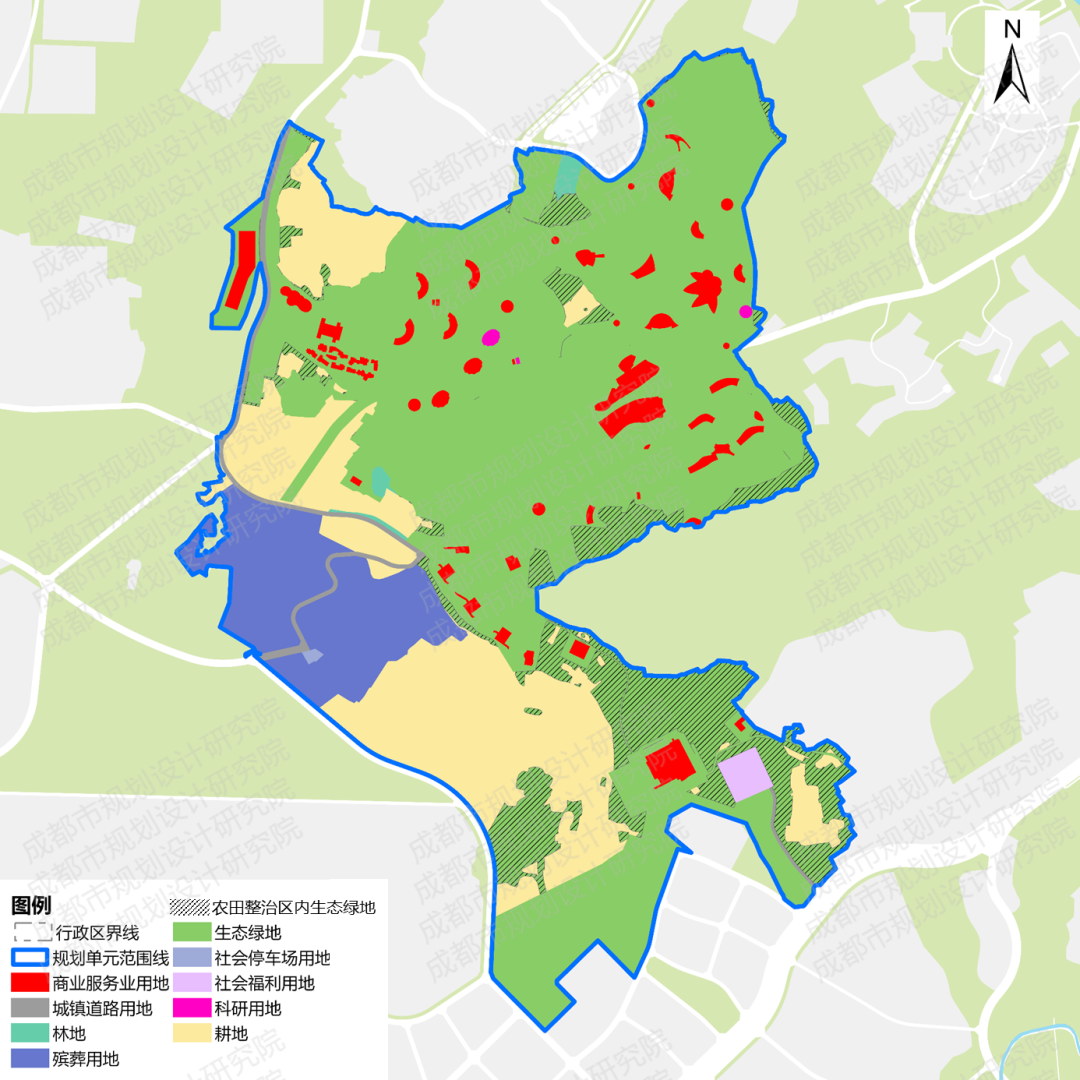

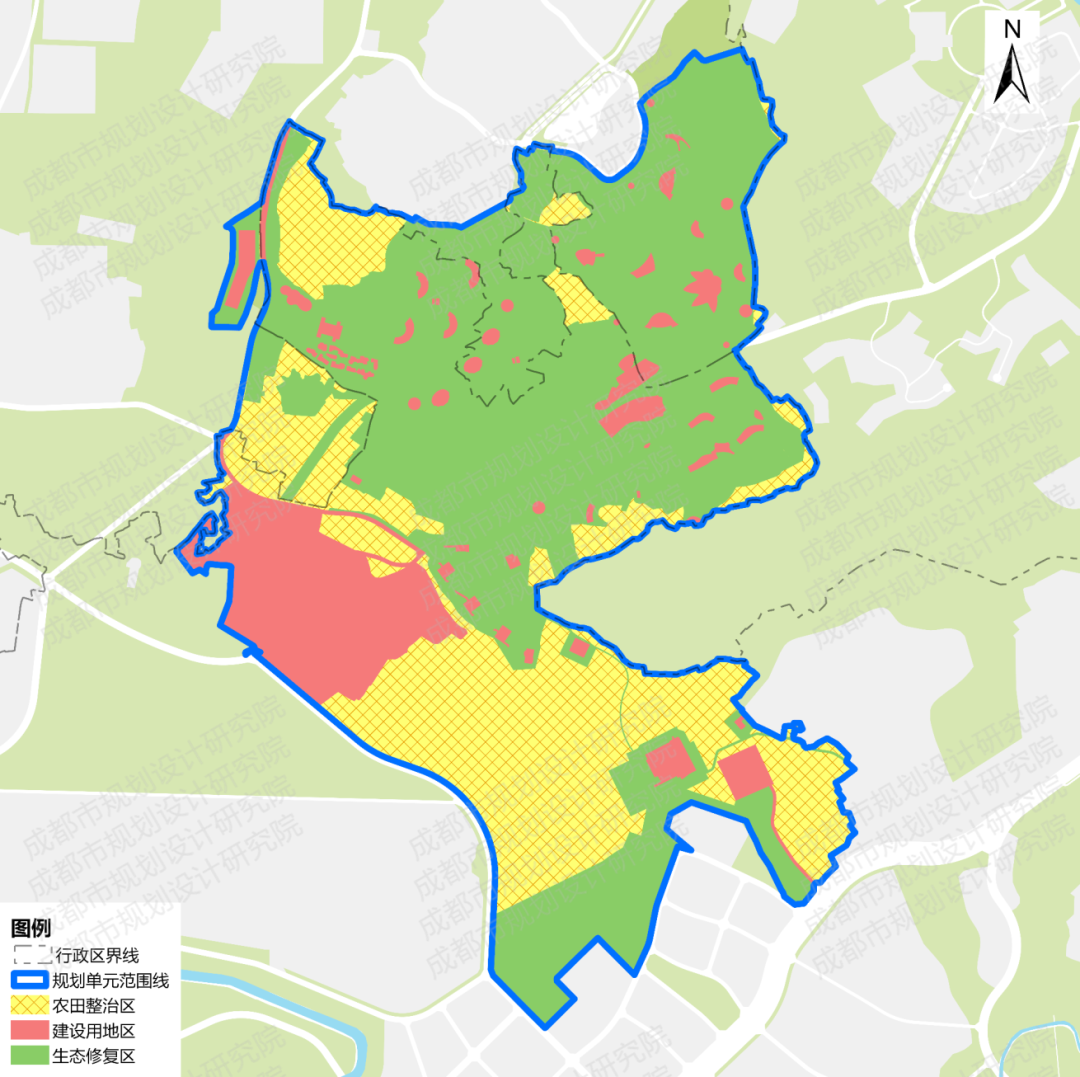

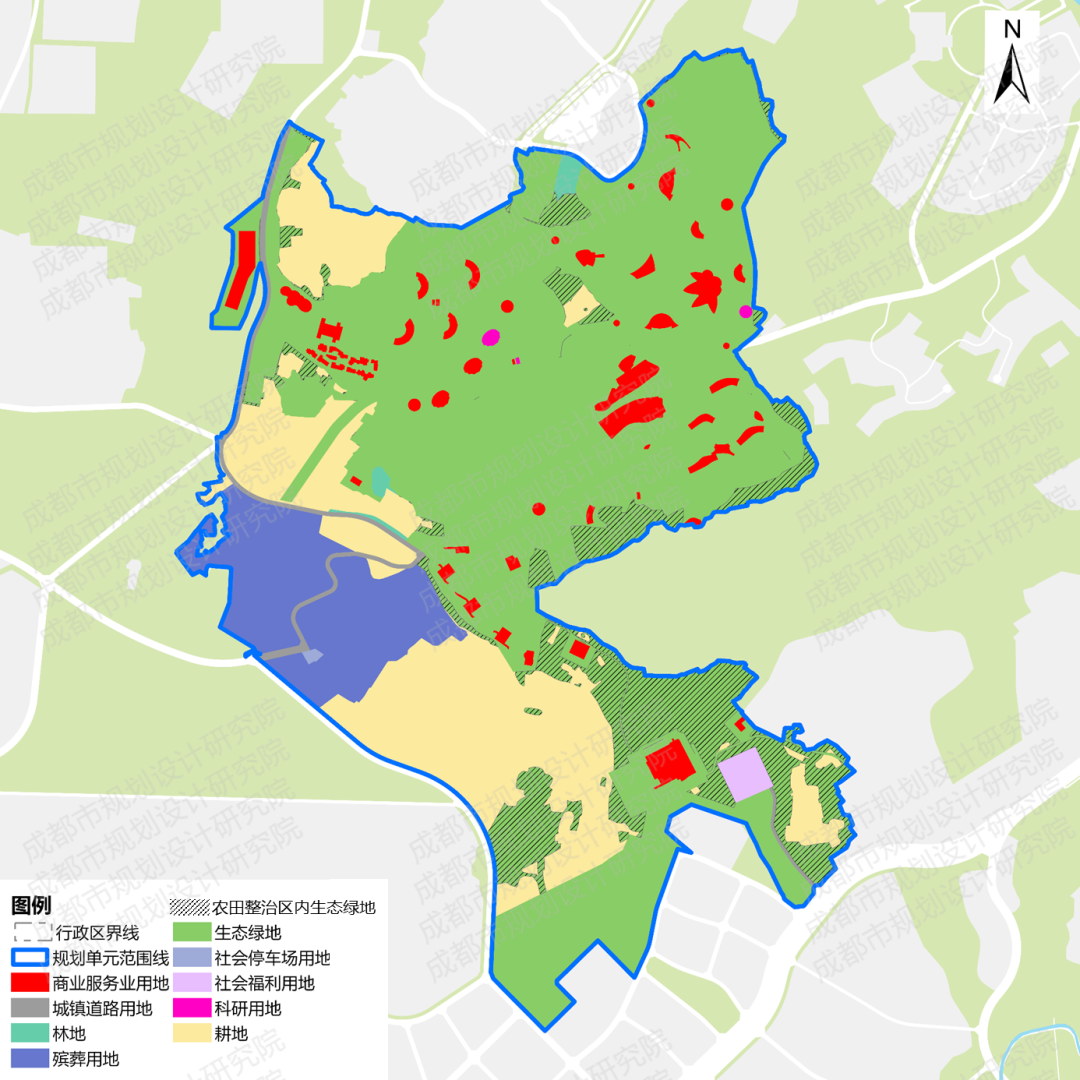

一是传导上位规划要求,结合单元内资源本底特征,落实农田整治区、生态修复区、建设用地区三大空间管制分区划分,细化明确控制指标、功能及地类准入清单。二是基于空间结构与管制分区,落实单元总体指标和分区准入要求,将生态用地按用途进一步细化,形成全要素用地布局规划,并创新制定“生态绿地”对位于城镇开发边界外、兼具生态维育和景观游憩功能的园林绿化空间进行表达,形成相应管控要点。三是在全要素布局规划基础上明确单元总体指标和地块详细指标,结合土地综合整治与生态修复明确规划实施机制。

本项目总结提出生态复合型规划单元详细规划“四全”技术框架。一是规划对象全要素,详细规划对象从建设用地为主拓展为山水田林湖草以及其附着的特殊地形地貌、生态景观特质、乡村文化标识等自然文化属性;二是用途管制全覆盖,在单元和地块两个层级明确用途管制要求;三是规划指标全方位,对生态和农业空间,应在单元层面明确耕地保有量、林地保有量、水质标准等资源要素的总量和质量管控指标;对建设空间则在地块层面明确容积率、高度、配套设施等具体建设控制指标;四是规划实施全链条,建立以空间规划为引领、土地综合整治和生态修复为平台的生态型详细规划实施机制,实现从可研立项、选址意见、土地征转到建设用地规划许可、建设工程规划许可、乡村建设规划许可的全过程监管。

针对生态复合型地区人地关系、资产关系复杂的特征,应依据上位规划建立用途管制闭环,打通将规划目标有效传导到不同地类用途引导的实现途径。本项目提出“四化”原则,一是数据基础精确化,实现国土调查、地籍权属调查、实测地形图“三统一”;二是层级传导精准化,明确单元层级的总量指标和用途管制要求;三是分区管控精细化,划定生态、农业、建设空间管制分区,细化分区功能准入和控制指标要求,以数量、质量指标为主保护耕、园、林、草等自然资源要素,以规划许可管理建设活动;四是实施监管动态化,建立起详细规划与土地综合整治实施方案并联管理的工作机制。

单元分区管控图

用地布局规划图

原文始发于微信公众号(成都市规划设计研究院):院优交流丨成都大熊猫繁育研究基地片区详细规划