历史文化遗产的传承保护是首都的职责,也是民心所向;城市更新关乎首都发展,也与市民美好生活息息相关。作为第一批国家历史文化名城和城市更新试点城市,北京努力探索富有中国特色、符合北京情况的历史文化名城保护和城市更新之路,实施了一批特色鲜明、成效突出的优秀案例。随着北京历史文化名城保护体系不断完善,社会参与日益广泛,机制创新不断涌现,名城保护的全新局面正逐步展开。

为重点总结党的十八大以来首都历史文化名城保护的丰硕成果和重要成就,由北京历史文化名城保护委员会办公室指导、北京市规划和自然资源委员会支持,北京城市规划学会组织编制了《北京历史文化名城保护优秀案例汇编集(2013年-2022年)》。本栏目精选其中部分案例,旨在推广践行名城保护理念的优秀更新实践。

案例名称:大运河源头白浮泉遗址公园规划设计

案例类型:规划设计类

参与单位:中国城市规划设计研究院

实施时间:2019年8月

大运河源头遗址公园位于昌平区东沙河右岸,京密引水渠以北。其中龙山东麓的白浮泉曾是元代京杭大运河最北端水源,是千年运河的水源承载地。著名历史地理学家侯仁之先生这样评价:“与历史上之北京城息息相关者,首推白浮泉。”

白浮泉遗址始建于元代,是白浮瓮山河引水工程的源头,是研究北京水利事业发展史的重要实物资料,2013年公布为全国重点文物保护单位。同时,引水段作为元代大运河北源头的配套引水工程,历史影响深远,在北京水利史上占有重要位置。

大运河源头遗址公园

(图片来源:北京昌平)

01

规划构思与设计特点

元朝覆灭后,明成祖朱棣因认为白浮泉水会破坏皇陵风水格局,从而弃用白浮水源。上世纪50年代,白浮泉出水日渐减少,至七八十年代,由于北京地下水水位下降,白浮泉泉水逐渐干涸。

2018年,白浮泉遗址迎来了复生的春天。根据《北京市大运河文化保护传承利用实施规划》,昌平区以北京大运河全区段、多方面研究为基础,秉承保护好、传承好、利用好的指导思想,以一脉相承为理念,分别在大运河引水段整体定位研究、京密引水渠文化景观带概念规划、白浮泉周边区域城市设计、白浮泉遗址公园规划设计和白浮村规划设计五个层次进行研究、规划和设计,指明区域的发展方向、风貌形象、构建措施等,保护白浮泉历史遗迹,焕发大运河引水段历史文化和白浮村发展新动力。

在大运河水系历史演变、运河遗产价值评估、运河文化保护传承、文化景观构建等研究基础上,疏源之去由、察水之来历,尊重史实、师法自然,全面保护与展现大运河源头白浮泉的历史文化价值。

1. 考史溯源、筹然谋远。

保护与传承千年历史文脉,构建河工科学之廊、首都兴盛之廊和历史文化之廊,整体塑造国脉肇始、山青水秀的文化景观廊道。

2. 溯源理脉、泉村共生。

通过共生、瘦身、扩容、连接、协调五大策略,塑造泉村共生、水脉珠连、林田叠翠、绿道环通的总体城市意向,构建世界文化遗产和运河文化旅游目的地。

3.尊重史实、师法自然。

白浮泉遗址公园突出尊史溯源的理念,通过通山水、越千年、复生态、瞰城市、融生活五大策略,形成历史文化内涵真实厚重的遗址公园、大运河文化带历史遗存保护与利用示范地。

4. 古村新生、一脉相承。

白浮村通过产业振兴、减量更新、创新示范三大策略,提质升级为运河文化旅游服务基地、运河之源国学教育休闲体验基地和美丽乡村创新振兴发展示范基地。

俯瞰大运河源头遗址公园

(图片来源:新华社记者 陈钟昊/摄)

02

正式开园

重现700余年历史风采

2018年底,该项目设计团队进行了方案整合及深化工作,并于2021年正式启动公园一期工程,高标准建设大运河源头遗址公园,打造集遗产保护、文化传承、生态涵养于一体的标志性工程。

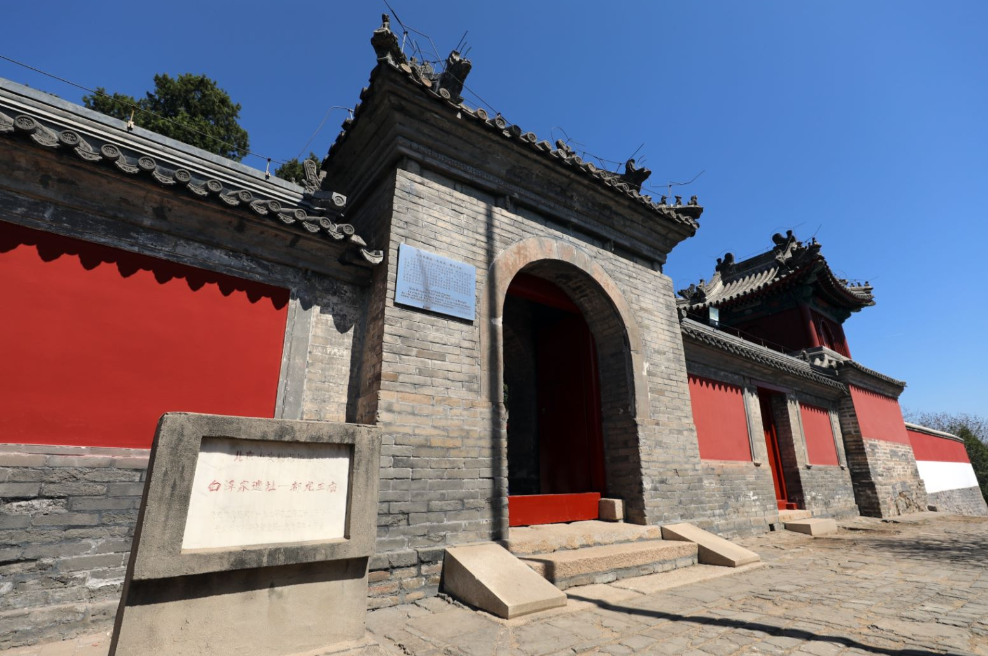

一期工程以白浮泉历史文化遗产为基调,围绕“一泉贯出天下脉”主题,对白浮泉遗址-九龙池、都龙王庙及龙泉禅寺三处文物景观进行文物修缮,恢复“龙泉漱玉”历史古景,增加长流惠泽、山水清音景点及运河源、引水台、聆泉处、读泉圃四处节点,与昌平新城滨河森林公园融为一体,形成山水相映的空间布局,打造白浮瓮山河文化景观带,传承保护大运河源头历史文化。

都龙王庙

(图片来源:北京昌平)

公园一期工程于2023年4月8日正式开园,总占地面积11.6公顷,东至昌平新城滨河森林公园、西至现状化庄路、南至规划京密引水渠北路、北至龙山北。林脉、水脉、文脉相融一体,别有韵味。

走近白浮泉遗址-九龙池可以看到,9个龙头须发皆现,惟妙惟肖,龙头自石壁内向外探出,水流喷涌而出,再汇聚于深潭,泉涌摇荡,在春日里波光潋滟,重现了明清时期被誉为燕平八景之一的“龙泉漱玉”。为保障九龙池“龙泉漱玉”景观完备,昌平区对九龙池进行防渗及生态系统构建作业,进一步保障九龙池小型生态系统的自然和谐。此外,还对都龙王庙内的壁画进行了修复,还原了清朝末年天气大旱、井水枯竭,老百姓找水的情景。

大运河源头遗址公园里九龙池的出水口

(图片来源:新华社记者 陈钟昊/摄)

为了更深入地挖掘白浮泉遗址所蕴含的“水脉”“文脉”内涵,昌平区将龙泉禅寺建设打造为“运河源白浮泉”大运河源头历史文化展。该展包括《大都初兴觅水源》《龙泉北导济漕运》《通惠舟楫壮帝都》三个主题展,通过文字展板、多媒体互动屏幕等多种形式展现了“运河源头”的故事。在第三展厅,全息幻影成像通过实拍、三维制作、后期合成的方式,生动展现了郭守敬领命引白浮泉水入都城的故事。不仅展示手段多样,游客还能互动体验,通过依次点亮各个泉水的方式,体会郭守敬白浮引水的巧思妙想。

近年来,随着一系列保护性法规先后出台,大运河源头遗址公园中的一些建筑遗存得以修缮、保护。如今,白浮泉水跳跃灵动,遗址公园风光旖旎。位于北京市昌平区的大运河源头遗址公园,将温榆河畔自然风景与运河源头人文景观完美结合,青山、古寺、碧水、碑亭交相辉映,构成一幅美丽画卷。

内容来源:《北京历史文化名城保护优秀案例汇编集(2013年-2022 年)》、北京昌平、北京青年报、中规院风景院

本内容由北京印迹整理制作,转载请注明出处

相关阅读

原北京有线电厂办公楼:我国有线电工业发展的实物见证

北京这处由荒地改造的城市公园,斩获“绿色奥斯卡”金奖

三山五园地区传统地名保护名录(第二批)公示

提前探访!路县故城考古遗址公园明年5月开放

您与京城,一“码”之隔!

关注“北京印迹”平台

体验解锁京城新方式

“北京印迹”是北京历史文化名城保护委员会的公众宣传平台,由北京市规划和自然资源委员会主办,市测绘院和清华同衡规划院提供技术和专业支持,北京日报提供运营和推广支持,集合广泛的社会力量,打造北京历史文化名城空间资源平台和专业全媒平台。

“北京印迹”是全面地向公众开放北京老城历史文化资源的一次尝试,系统梳理和采集了北京老城18大类、73小类历史文化资源3万余条。以北京印迹网站为基础,拓展建设北京印迹新媒体矩阵以及线下文化活动,覆盖线上线下多种传播渠道,将成为北京开展名城保护和公众了解北京历史文化的重要窗口。

“北京印迹”力争将历史文化深度融入城市规划建设发展之中,让更多的人了解北京、热爱北京、保护北京、发展北京,一起擦亮古都北京的金名片!

原文始发于微信公众号(北京印迹 inBeijing):白浮泉畔盛景重现——大运河源头遗址公园规划设计

规划问道

规划问道