泰山站2014年建成开站后,我国在南极共有4个考察站:位于南极圈外的长城站、位于东南极沿海的中山站和位于东南极内陆的昆仑站、泰山站。为了更加全面、合理地开展极地科学研究,中国将目光投向面向太平洋的罗斯海区域。

从地图上看,罗斯海是南太平洋深入南极洲的大海湾,面积约96万平方公里,是南极三大湾系之一。这里是人类航海所能达到的地球最南的海域,也是距离南极点最近的海域,因英国皇家海军探险队詹姆斯·克拉克·罗斯船长曾于1841年首次到达而得名。

该区域面向太平洋扇区,是南极地区岩石圈、冰冻圈、生物圈、大气圈等典型自然地理单元集中相互作用的区域,具有重要的科研价值。在罗斯海区域建设新的考察站,填补我国在该区域考察的空白,成为新时代的一项重要工作。

罗斯海,南大洋最美的海域之一。站在“雪龙”号极地考察破冰船上极目远眺,这里的海水蓝得没有一丝杂质,白色的浮冰如同水中云朵,尽显古老、纯粹的南极风光。

这是一片有着传奇色彩的海域,想要到达南极点的探险队大都通过罗斯海登陆南极。100多年前,大名鼎鼎的探险家斯科特和阿蒙森就是选择从这里登陆,踏上了探索南极点的征程。

随着科学考察南极时代到来,罗斯海成了南极考察和南极国际治理的热点区域,多个国家在此建立了考察站,全南极最大和最新的考察站云集于此。与此同时,相关国际组织还在罗斯海海域规划设立了南极最大的海洋保护区。

2012年,中国第29次南极科学考察队开启了罗斯海区域的新建站选址调研工作。此后,考察队连续多年在此开展勘察调研,完成了地质、海岸、测绘、气象、海冰、水文、动植物分布状况等综合调查。最终,位于罗斯海特拉诺瓦湾的恩克斯堡岛因其独特的地理环境和科研条件被选定为新建站址。

恩克斯堡岛又名难言岛,面积约50平方千米,见证了历代探险家的探索南极的艰辛历程。2017年11月8日,中国第34次南极考察队搭乘“雪龙”号极地考察船从上海扬帆起航,一项最为重要的任务就是前往罗斯海区域,进行我国第5座南极考察站的前期建设。

恩克斯堡岛风力极大,常年伴有六七级大风。在前期建设时期,参与建设的队员们每天的工作都十分忙碌,开着挖掘机修临时码头、装载机平整场地、测绘队员测量放线……一旦遇到南极“地吹雪”天气,漫天的苍茫大雪就会笼罩整个新建站区,凛冽的寒风夹带着硕大的雪粒像弹珠一样打在脸上。积雪没过了膝盖,队员们深一脚浅一脚地在雪地里工作着。上岛建设期间是南极的盛夏,极昼情况下,无法用日夜交替来判断一天的结束。时间久了,队员们总结出一条经验:每到半夜十二点,站区的风就开始强到让人站立不住,这时,他们就知道,结束一天工作的时候到了。回到营区的队员们常常无力脱下防寒服,倒在床上就沉沉睡去。就这样,在20多天后,我国罗斯海新建站206平方米的“营地”终于建设成功。同时,临时码头也建好了,整个营地能实现发电、海水淡化、通信等功能,基本具备了保障34人工作和生活的条件。

2018年2月7日,南极罗斯海恩克斯堡岛上一片喜气洋洋。红色临时建筑上,“爱国、求实、创新、拼搏”的横幅在阳光下显得格外醒目。在嘹亮的国歌声中,五星红旗在南纬74度56分的恩克斯堡岛上徐徐升起,中国第34次南极考察队举行了我国第5座南极考察站选址奠基仪式。

参加奠基仪式的科考队员、北京师范大学教授张雁云说出心声:“期待罗斯海新站建成的那一天,届时我们在西南极就有了后勤科研保障平台。我将继续努力进行科学研究,取得新成果,为我国成为极地强国尽自己的一份力。”

2023年11月1日,自然资源部组织开展中国第40次南极考察。这次考察的重任是建设我国第五个南极考察站——秦岭站。12月6日,“雪龙2”号和“天惠”轮抵达罗斯海海域,新站建设攻坚战正式打响。约100名建设队员、约9300吨建设物资、总物资超过500件,人员、材料和机械的协同登岛成为首个挑战。考察队多次专题讨论、修改完善卸货方案,按照 “先生活保障、后施工生产,先主楼、后后勤”的原则,将卸货任务细化到每一环节。经过十几天艰苦奋战,12月19日,物资运输任务顺利完成。

泰山站2014年建成开站后,我国在南极共有4个考察站:位于南极圈外的长城站、位于东南极沿海的中山站和位于东南极内陆的昆仑站、泰山站。为了更加全面、合理地开展极地科学研究,中国将目光投向面向太平洋的罗斯海区域。

从地图上看,罗斯海是南太平洋深入南极洲的大海湾,面积约96万平方公里,是南极三大湾系之一。这里是人类航海所能达到的地球最南的海域,也是距离南极点最近的海域,因英国皇家海军探险队詹姆斯·克拉克·罗斯船长曾于1841年首次到达而得名。

该区域面向太平洋扇区,是南极地区岩石圈、冰冻圈、生物圈、大气圈等典型自然地理单元集中相互作用的区域,具有重要的科研价值。在罗斯海区域建设新的考察站,填补我国在该区域考察的空白,成为新时代的一项重要工作。

罗斯海,南大洋最美的海域之一。站在“雪龙”号极地考察破冰船上极目远眺,这里的海水蓝得没有一丝杂质,白色的浮冰如同水中云朵,尽显古老、纯粹的南极风光。

这是一片有着传奇色彩的海域,想要到达南极点的探险队大都通过罗斯海登陆南极。100多年前,大名鼎鼎的探险家斯科特和阿蒙森就是选择从这里登陆,踏上了探索南极点的征程。

随着科学考察南极时代到来,罗斯海成了南极考察和南极国际治理的热点区域,多个国家在此建立了考察站,全南极最大和最新的考察站云集于此。与此同时,相关国际组织还在罗斯海海域规划设立了南极最大的海洋保护区。

2012年,中国第29次南极科学考察队开启了罗斯海区域的新建站选址调研工作。此后,考察队连续多年在此开展勘察调研,完成了地质、海岸、测绘、气象、海冰、水文、动植物分布状况等综合调查。最终,位于罗斯海特拉诺瓦湾的恩克斯堡岛因其独特的地理环境和科研条件被选定为新建站址。

恩克斯堡岛又名难言岛,面积约50平方千米,见证了历代探险家的探索南极的艰辛历程。2017年11月8日,中国第34次南极考察队搭乘“雪龙”号极地考察船从上海扬帆起航,一项最为重要的任务就是前往罗斯海区域,进行我国第5座南极考察站的前期建设。

恩克斯堡岛风力极大,常年伴有六七级大风。在前期建设时期,参与建设的队员们每天的工作都十分忙碌,开着挖掘机修临时码头、装载机平整场地、测绘队员测量放线……一旦遇到南极“地吹雪”天气,漫天的苍茫大雪就会笼罩整个新建站区,凛冽的寒风夹带着硕大的雪粒像弹珠一样打在脸上。积雪没过了膝盖,队员们深一脚浅一脚地在雪地里工作着。上岛建设期间是南极的盛夏,极昼情况下,无法用日夜交替来判断一天的结束。时间久了,队员们总结出一条经验:每到半夜十二点,站区的风就开始强到让人站立不住,这时,他们就知道,结束一天工作的时候到了。回到营区的队员们常常无力脱下防寒服,倒在床上就沉沉睡去。就这样,在20多天后,我国罗斯海新建站206平方米的“营地”终于建设成功。同时,临时码头也建好了,整个营地能实现发电、海水淡化、通信等功能,基本具备了保障34人工作和生活的条件。

2018年2月7日,南极罗斯海恩克斯堡岛上一片喜气洋洋。红色临时建筑上,“爱国、求实、创新、拼搏”的横幅在阳光下显得格外醒目。在嘹亮的国歌声中,五星红旗在南纬74度56分的恩克斯堡岛上徐徐升起,中国第34次南极考察队举行了我国第5座南极考察站选址奠基仪式。

参加奠基仪式的科考队员、北京师范大学教授张雁云说出心声:“期待罗斯海新站建成的那一天,届时我们在西南极就有了后勤科研保障平台。我将继续努力进行科学研究,取得新成果,为我国成为极地强国尽自己的一份力。”

2023年11月1日,自然资源部组织开展中国第40次南极考察。这次考察的重任是建设我国第五个南极考察站——秦岭站。12月6日,“雪龙2”号和“天惠”轮抵达罗斯海海域,新站建设攻坚战正式打响。约100名建设队员、约9300吨建设物资、总物资超过500件,人员、材料和机械的协同登岛成为首个挑战。考察队多次专题讨论、修改完善卸货方案,按照 “先生活保障、后施工生产,先主楼、后后勤”的原则,将卸货任务细化到每一环节。经过十几天艰苦奋战,12月19日,物资运输任务顺利完成。

12月3日,“雪龙2”号为“天惠”轮破冰引航。祝贺 摄

恩克斯堡岛自然环境恶劣,极昼、狂风、大雪、强紫外辐射如影随形。在这样的环境下,建设队员们每天工作13个小时左右,分秒必争。2024年1月13日,秦岭站主楼主体结构封顶,84个功能模块全部安装完毕。然而,就在即将完工之际,一场飓风来袭。

气象预报显示:未来两天最大风速能达到每秒35米以上,相当于12级飓风。这将是秦岭站开工以来遭遇的最强风暴,很可能导致已经安装的幕墙板被吹走,前功尽弃。此时距离幕墙板全部封闭还有3天工期。考察队当即与中国极地研究中心、国家海洋环境预报中心,以及相关设计院所、风洞实验室等单位进行沟通,最终决定将新站迎风面紧急封闭。一场与时间赛跑的突击战打响了。

中国第40次南极考察队副领队、中国南极秦岭站现场建设总指挥魏福海去过11次南极,担任过三次考察队副队长,三次内陆队队长。在建设秦岭站时,当预报有12级以上大风时,魏福海意识到问题严重性,迅速调集人员和机械设备抢装墙板。400多公斤的幕墙板,在大风中就像飘摇的树叶,难以控制。40多名建设者分成5队,用牵引绳控制幕墙板。在现场所有队员的配合下,最后一块幕墙板在飓风来袭时稳稳就位。此时,队员们已经在风雪中奋战了十几个小时。

持续了3天的飓风终于停歇了。在经历了72小时飓风的连续冲击之后,秦岭站毫发无损地屹立在南极罗斯海!

“难到极点才是南极”,考察队员、中铁建工机械师周实惠的这句话道出了建站队员不辱使命的决心。“大家克服极端艰苦环境的挑战,52天完成秦岭站建设,这是属于他们的奇迹。”魏福海动情地说。

2月7日,中国第五个南极考察站秦岭站开站,填补了中国在南极罗斯海区域的考察空白。张体军 摄

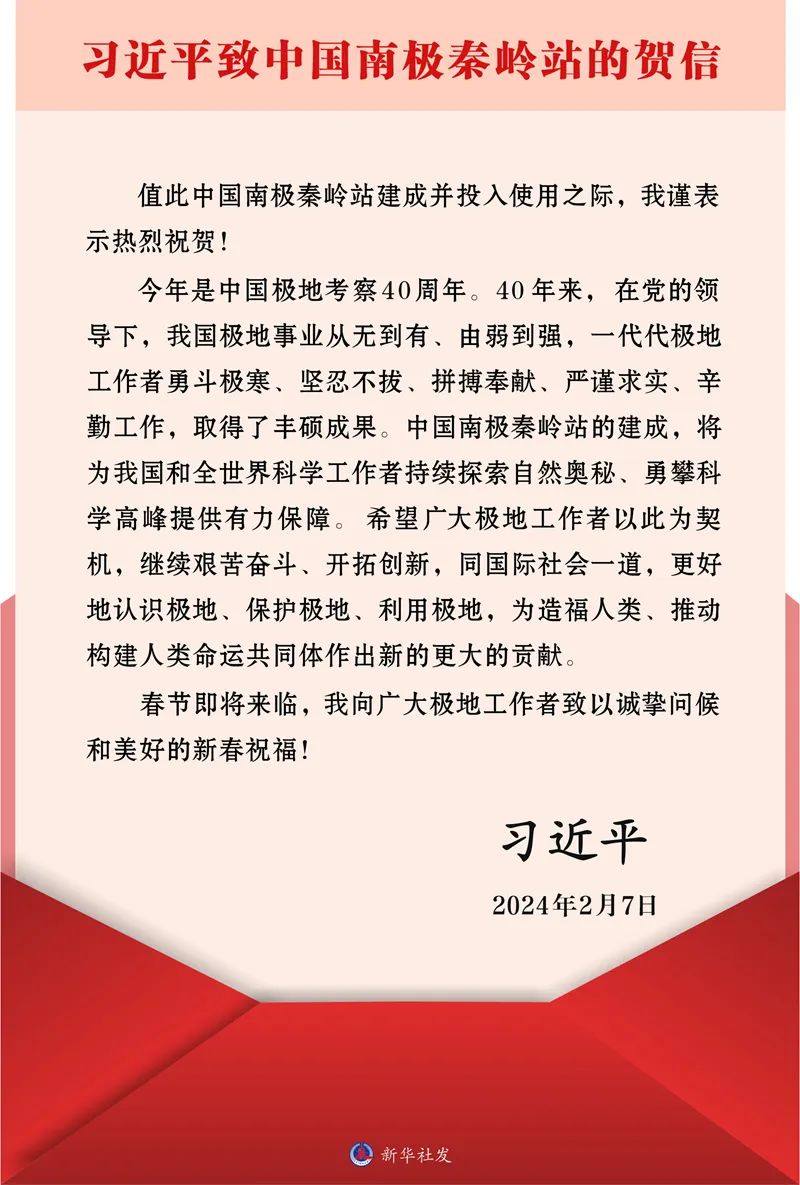

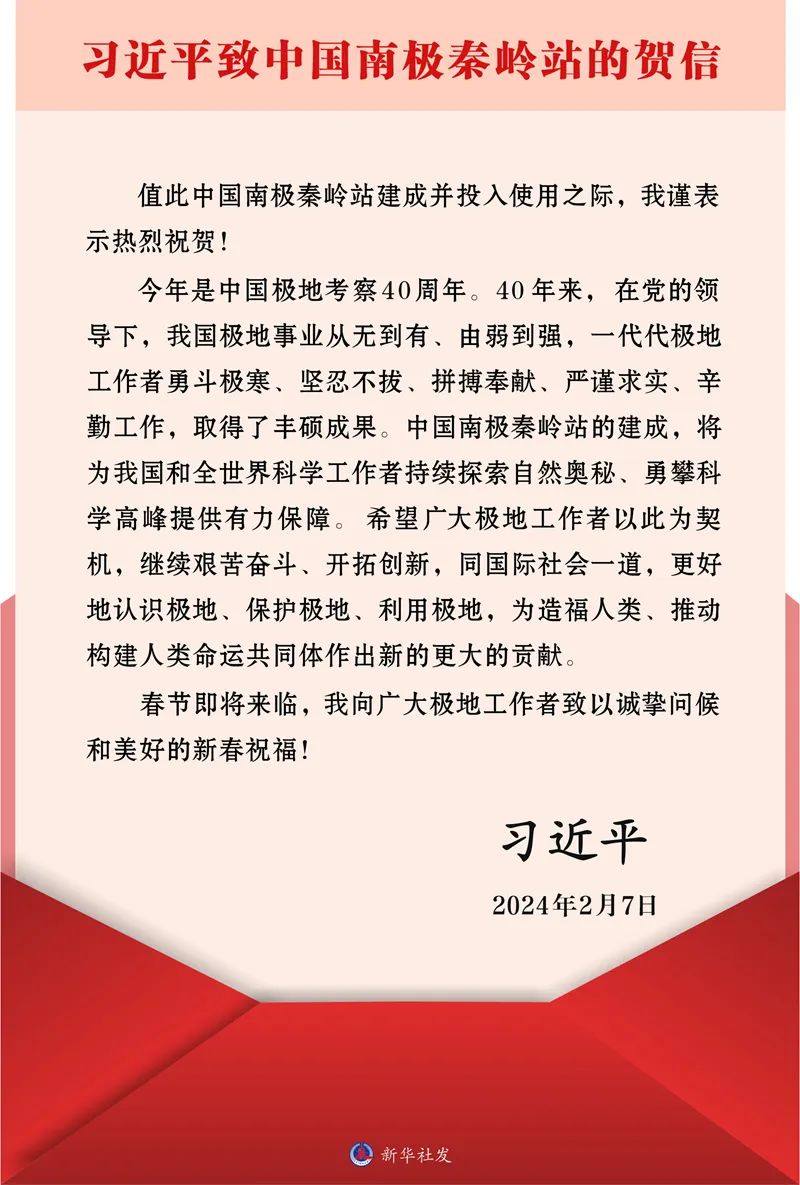

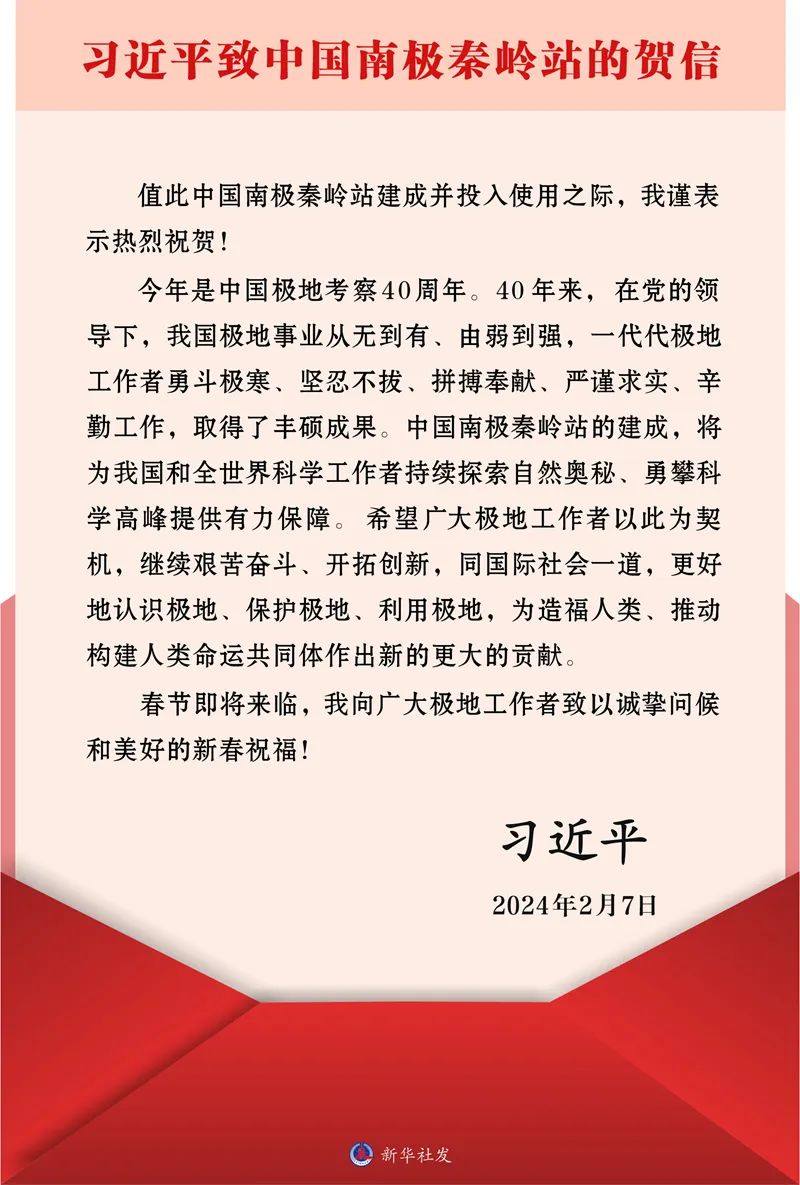

龙年春节前夕,中国第5个南极考察站秦岭站于2024年2月7日建成并投入使用。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平致信表示热烈祝贺,向广大极地工作者致以诚挚问候和美好的新春祝福。

习近平在贺信中指出,今年是中国极地考察40周年。40年来,在党的领导下,我国极地事业从无到有、由弱到强,一代代极地工作者勇斗极寒、坚忍不拔、拼搏奉献、严谨求实、辛勤工作,取得了丰硕成果。中国南极秦岭站的建成,将为我国和全世界科学工作者持续探索自然奥秘、勇攀科学高峰提供有力保障。

习近平希望广大极地工作者以此为契机,继续艰苦奋斗、开拓创新,同国际社会一道,更好地认识极地、保护极地、利用极地,为造福人类、推动构建人类命运共同体作出新的更大的贡献。

秦岭站开站活动2月7日在北京设主会场,在南极长城站、南极中山站、南极秦岭站、北极黄河站、“雪龙”号船、“雪龙2”号船设分会场同步举行。中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰在北京主会场出席活动,宣读习近平的贺信,宣布新站命名和开站并讲话。

俯瞰秦岭站,主体为南十字星造型。这一设计理念源自14世纪中国航海家郑和下西洋时使用南十字星导航,秦岭站就如同在南极冉冉升起的新十字星,代表了一代代极地人革故鼎新,向着未知领域不断探索的决心和勇气。

秦岭站的建设采用了装配式、模块化的建造体系,充分考虑了南极特殊的自然环境条件。在国内量身定做装配式钢结构件和功能模块,现场拼装,大大节省了施工时间。功能模块分为度夏、越冬、办公室、实验室、厕所等5大类,各功能区高度集成、彼此衔接,可接待度夏考察人员80人、越冬考察人员30人。这种建造方式体现了集约、绿色、智能的特点,为南极科考站的建设提供了新的范例。

随着南极科考活动的深入开展,为了更好地保护南极生态系统,各国更加重视推动南极地区清洁能源的利用和技术革新。我国关于推广清洁能源在南极考察中使用的提案,成为2024年度南极条约协商会议重要成果。秦岭站秉持绿色理念,严格执行“工完、料净、场地清”等措施,确保站区周边生态环境不受污染和破坏。采用可再生能源和传统能源相结合的能源系统,优先使用风能和太阳能等清洁能源,新能源占比超过60%。根据功能分区特点,秦岭站对越冬、度夏区域实行独立能源供应,灵活调节,降低能耗。在建设过程中,考察队注重生态保护,为南极的可持续发展贡献力量。

秦岭站的建成,将为我国乃至全球的极地科研事业注入新的活力。秦岭站面向太平洋扇区,具有重要的科研价值。未来,它将承担海洋生态、海冰、冰川、海平面、大气、地球物理、高空大气物理、陆地生态等业务化观测,为评估南极生态环境和气候变化提供基础支撑。通过开展陆地和海洋地质、鸟类等综合调查,掌握区域资源环境状况,并与周边国家考察站开展国际合作,共同推动南极科学研究深入发展。

在科考领域拓展方面,秦岭站将利用地理区位优势,开展冰间湖生态过程、冰架—海洋相互作用等前沿科学问题的研究,将提升我国的海洋科考研究能力。在整个浩瀚的南大洋,罗斯海对南大洋乃至全球海洋造成深远的影响。罗斯海是南大洋重要的碳汇区域,浮游植物碳吸收量占全南极的30%,其中大约半数在深海埋藏,对调控全球气候变化有重要的意义。同时,罗斯海域也是生物物种最为丰富的海域,这里分布着全世界40%的阿德利企鹅、30%的帝企鹅和大量的鲸类。罗斯海也是整个南大洋海冰变化的“驱动力”,海冰对极区的众多物理和生物海洋学过程,如气体交换、热交换、初级生产力、食物网能量和生态学、中尺度物理海洋学过程等都具有重要影响。研究罗斯海是理解南极生态效应的重中之重。秦岭站的成立将为我国南极科学海、冰、气综合研究提供新的平台。

此外,秦岭站的建立还将进一步拓展南极科考的国际合作,未来将与周边美国、新西兰、德国和意大利等国考察站合作,推动把秦岭站的海洋实验室建设成为国际合作平台,努力推动罗斯海沿岸各国考察站的合作成为南极考察合作的典范。

转载请注明来源

来源:i自然APP

记者:王自堃

新媒体编辑 :刘川、李宝利

部分图片由中国极地研究中心提供

转载请在醒目位置标注来源:i自然全媒体

i自然投稿邮箱:mnrnews@163.com

电话:010-68047618

原文始发于微信公众号(i自然全媒体):挺进罗斯海 建设秦岭站|中国极地考察40年系列报道⑨