遇见

2013年,十八大提出“长期建藏”的重要战略,强化藏区基础设施建设和特色城镇建设,提高藏区人民生活水平。甘孜藏族自治州积极响应,提出建设“美丽新甘孜”行动,要求各县城“完善功能、彰显特色、强化管理、提升品质”,并选定理塘县城风貌规划作为示范项目,引领“美丽新甘孜”的建设。

GZPI积极支持中央、省、市援藏的工作,通过参与藏区的项目,传递技术,理念,思考和践行如何保护、合理开发藏区资源,传承藏区文化、实现可持续发展。2014年,受广州市国规委委托,GZPI承担了甘孜州理塘县城总体城市设计和风貌专项规划,踏上那片圣土,开启朝圣之旅,随着项目的深入开展,当地的山水、文化一次又一次触动着心灵……

印象

理塘,作为川藏318国道上重要的必经之路,曾经无数次出现在来来往往的自驾、骑行、徙步爱好者的游记中。理塘县是七世、十世达赖的故乡,六世达赖仓央嘉措情诗中的香巴拉,众多帕巴拉呼图克图、香根活佛的诞生地,最美国道318国道贯穿全境。县城是藏传佛教黄教的圣地,平均海拔在4100米以上,是闻名中外的“世界第一高城”,茶马古道重镇,康南的政治、经济、文化和交通中心。县城面积15平方公里,常住人口7万人,其中藏族人口占95%。

思考

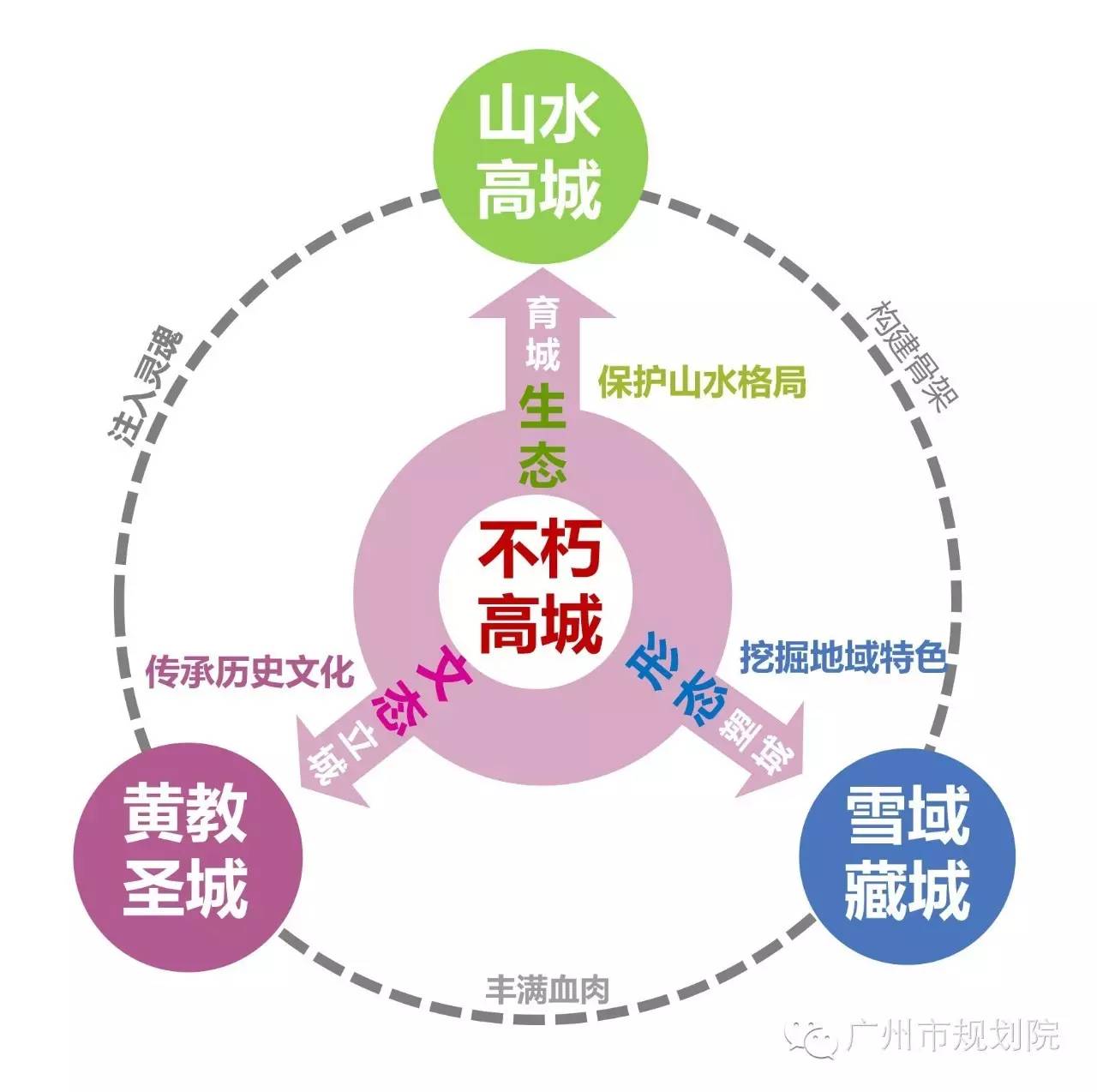

理塘县城风貌特色源于其独特的自然禀赋和文化积淀,县城当前建设中风貌的保护与塑造、控制和引导同样重要。GZPI项目团队通过实地多次考察和调研、查阅史料,项目最终树立了以营造“不朽高城”为目标,采用生态育城、文态立城和形态塑城“三态互动、相生相融”的策略,保护山水格局、注入风情民俗、彰显藏区特色,塑造天人合一的“山水高城”、知行合一的“黄教圣城”和形神合一的“雪域藏城”。

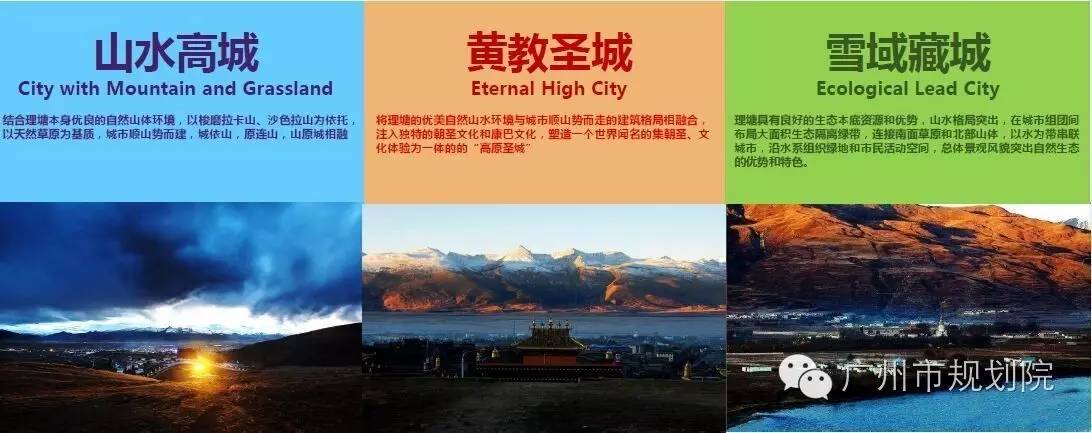

思考一:生态育城——保护“神山神水”,营造天人合一的“山水高城”

理塘县城位于生态系统敏感的沙色拉山和梭磨拉卡山之上,规划将其视为一个人工斑块,以自然生态系统作为基底,严格保护对县城生态安全有重要影响的沙色拉山和梭磨拉卡山,控制重要的生态廊道和绿脉,形成县城生态网络,将县城置于自然山水构架之中,县城与自然环境有机互动、和谐共融。藏族“自然崇拜”的信仰赋予了理塘山水“神山神水”的神秘色彩,藏族对其心怀虔诚的尊重和敬畏。因此,理塘的生态环境兼具自然和人文的双重属性,规划突破常规,遵循“尊重生态环境、保护神山神水”的原则。在考量生态价值的基础上,对生态价值一般但具有宗教文化属性的山水资源如小神山、城西河等进行严格保护,满足藏族转山转水拜佛求神的需要,从而营造天人合一的“山水高城”。

思考二:文态立城——注入风情民俗,打造知行合一的“黄教圣城”

体现时代精神,对历史进行提炼,既传承文化,又与时俱进,时刻以藏族的文化活动需要为根本出发点去构建物质空间。县城重要的步行系统结合藏族转经路线进行设置;公共开放空间布局则与黄教的宗教活动及民俗习惯相适应;居住建筑围绕中心神堂布置,契合黄教宗教活动习惯。以文化活动为基础,构建县城文脉结构,结合文化展示和发展需求,不断添砖加瓦,形成点、线、面的文化展示和体验体系。在藏族文化活动与县城建设的互动中打造知行合一的“黄教圣城”形象。

思考三:形态塑城——彰显藏区特色,构造形神合一的“雪域藏城”

将藏族的精神信仰与县城形态结合考虑,黄教在理塘藏族心中具有不可撼动的地位,始终左右着理塘县城的空间形态。理塘县城在风貌营造时,总体空间布局始终以长青春科尔寺为中心和制高点,统领整个县城。在聚落布局上,围绕白塔、玛尼堆、神山、神水等宗教元素进行布置,延续传统聚落的空间肌理。通过县城空间格局、肌理的延续与控制,达到空间形态与藏族的精神内涵的一致,构造形神合一的“雪域藏城”。

践行

围绕确立的目标和策略,经多次沟通策划,形成了具体的风貌策划、风貌规划和项目计划方案。

风貌策划

风貌主题策划——“山水高城”+“黄教圣城”+“雪域藏城”营造“不朽高城”

从资源本底、上位规划、竞合分析、案例研究和主题挖掘五个方面,提炼出最具特色的山水、宗教和民俗三大资源,确立理塘的优势和潜力,明确县城“山水高城”、“黄教圣城”和“雪域藏城”三大发展主题,最终提出营造“不朽高城”的总体目标。

风貌项目策划——“旅游项目”+“朝圣项目”+“民俗项目”

为支撑“山水高城”、“黄教圣城”和“雪域藏城”发展主题,规划对应的策划了“旅游项目”、“朝圣项目”和“民俗项目”三类项目。其中,旅游项目有村戈温泉小镇、藏家乐、帐篷基地等;朝圣项目如朝拜广场、朝圣公园、转经绿道、讲经堂、转经房等;民俗项目如赛马观望台、藏族文化馆、情诗广场、藏族手工艺传习基地等。

风貌活动策划——“旅游活动”+“朝圣活动”+“民俗活动”

结合旅游项目、朝圣项目和民俗项目相应地策划了“旅游活动”、“朝圣活动”和“民俗活动”三类活动。其中,旅游活动有格聂登山节、印象理塘、重走茶马古道等;朝圣项目如活佛转世纪念日、万人诵经纪念大会、转山节、转水节等;民俗项目如仓央嘉措情歌大赛、八一国际赛马节、康巴文化节等。

风貌规划

总体风貌结构——“一寺耀三环,一道串八区”

遵循县城“两山三河一城一草原”的山水格局,整合优化县城风貌,形成“一寺耀三环,一道串八区”的总体风貌结构。强化“一寺”——长青春科尔寺的统领地位,重点完善“三环”——理塘历史上存在大、中、小三条转经环线,本次规划充分尊重当地活佛、喇嘛、信众、政府意愿,修缮长青春科尔寺、七世达赖故居、格萨尔王广场等重要宗教场所,完善转经长廊、转经广场、玛尼堆、朝拜台等设施,彰显理塘特有的转经环线。美化“一道”——升级最美国道318国道沿线景观,串联“八区”——理塘老城风貌区、县公共中心风貌区、泽曲村传统藏族居住风貌区、康巴新区传统藏民居居住风貌区、村戈温泉小镇风貌区、藏族农牧产品产商风貌区、替然色巴二村藏民居居住风貌区、城东新区风貌区,“一道”即可阅尽八区不同的景观风貌。

风貌要素控制——“2+8+16”的风貌控制系统

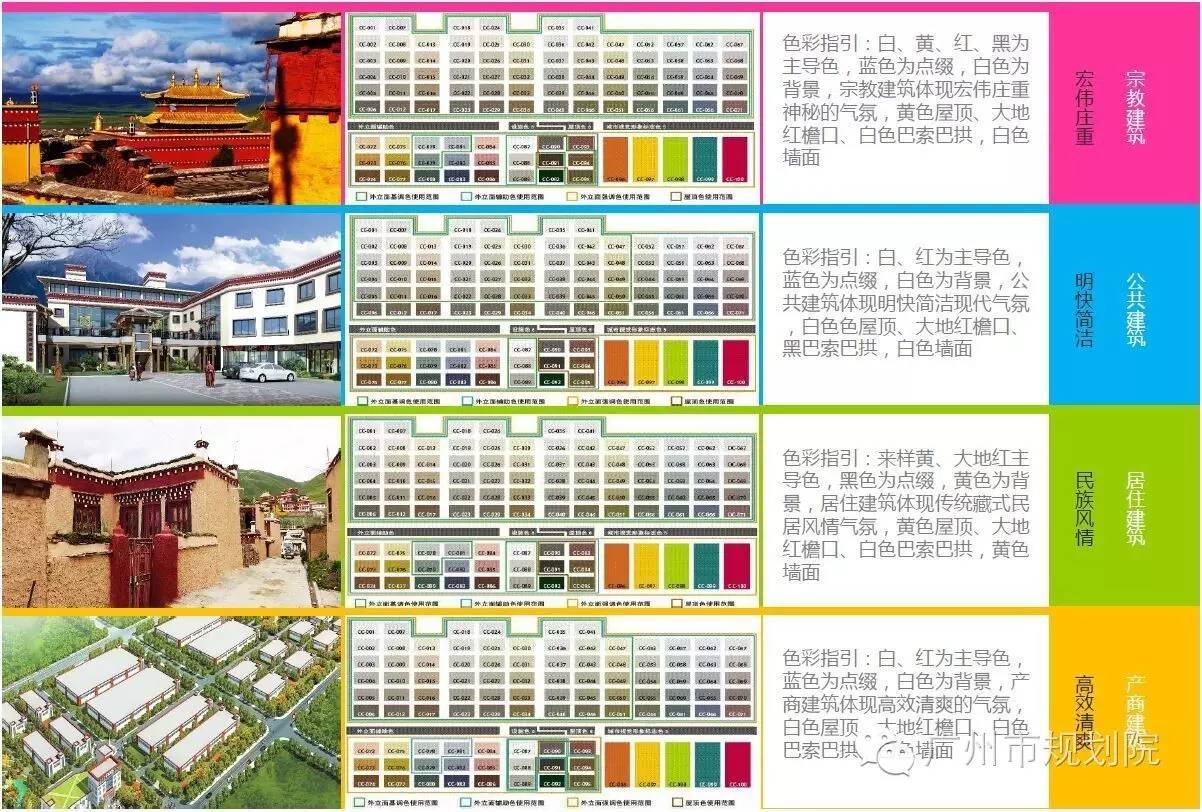

“有限取舍”各类风貌要素,聚焦敏感要素,划分为空间和非空间2大类,空间要素包括天际线、建筑高度、开发强度、建筑风貌、开敞空间和街道风貌6个中类,非空间要素分为城市夜景、城市家具2个中类,中类又细分为16个小类要素,最终形成“2+8+16”的风貌控制系统。各类有形无形要素“有序共存”,同时有针对性的提出控制策略和要求。以建筑风貌为例,将理塘县城建筑划分为宗教、公共、居住和产商四类,对每类建筑体量和造型、建筑立面、建筑色彩等进行管控。

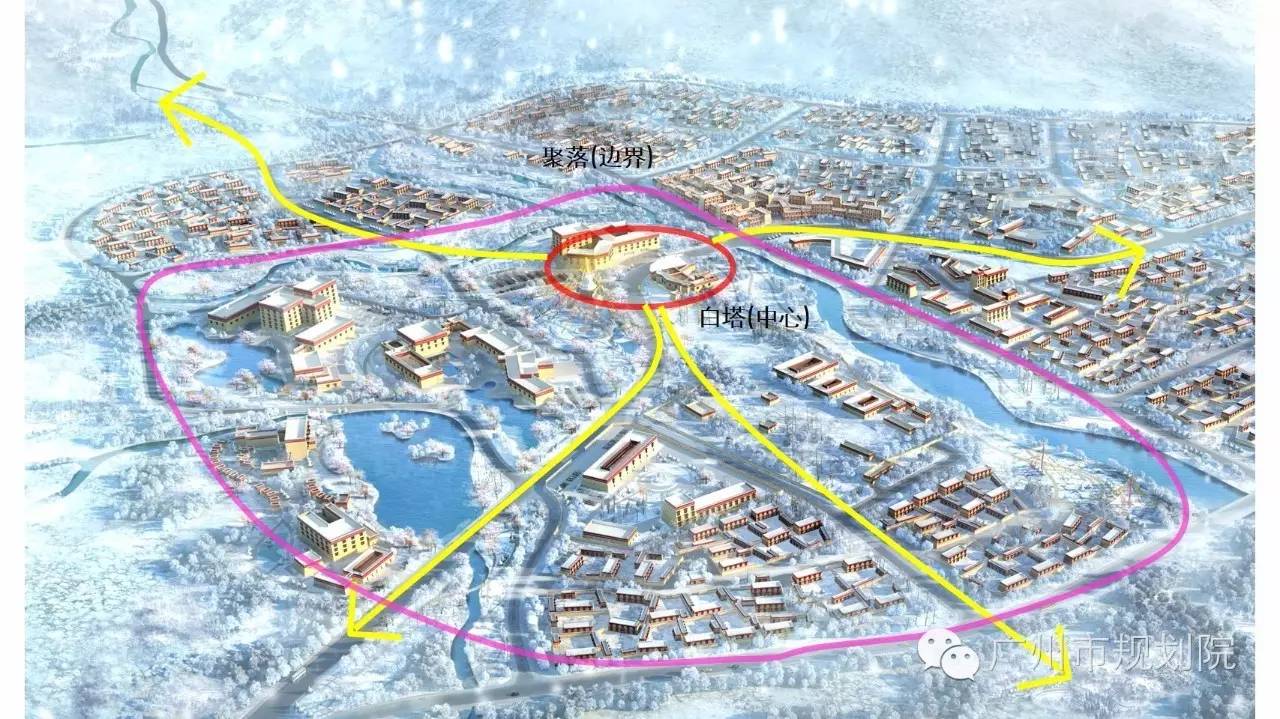

总体风貌形态——“城市”+“聚落”+“建筑”三种尺度

“城市”尺度:以长青春科尔寺为中心,向心式的布局城市空间,街道大致平行于等高线,城市沿318国道横向舒展延伸,因山就势、浑然一体;“聚落”尺度:梳理和提炼理塘县城传统空间肌理,聚落背山面水,延续老城肌理,以白塔、转经房等宗教建筑为中心布局,形成外屏内聚的聚落空间;“建筑”尺度:采用院落式布局和“回”形平面,建筑立面注重收分、少窗,平屋顶。

风貌图则导引——“老城保护”+“旧城改造”+“新区引导”三类图则

在风貌分区的基础上,规划针对老城、旧城和新城制定三类图则进行风貌管控。对历史悠久、文化深厚、风貌良好的老城进行严格保护;旧城风貌形象不佳地区则通过拆危、整治和改造的方式进行改善和提升;新区则从选址建设开始就进行引导,控制其风貌营造。各类图则包括图示指引和文字指引,明确具体的风貌定位、开发控制、建筑风貌、街道风貌、夜景和配套设施等控制内容,实现全方位管控。

特色

传统风貌规划通常存在地域性弱的问题,本次规划突出藏区特色,通过生态、文态和形态“三态互动、相生相融”的策略,并运用量化分析等方法深挖藏区特色,塑造充满藏区特色的高原城镇风貌形象。

规划策略——“三态互动、相生相融”,突出藏区特色

生态、文态和形态三者互动反馈、协调融合。生态上,梳理重要生态资源,控制重要生态廊道,构建风貌基础骨架。文态上,传承宗教文化,通过三条转经环线串联众多历史遗存,为宗教活动创造场所,结合项目设置,注入藏族民俗活动。形态上,从城市、聚落、建筑三种尺度控制和引导县城形态,塑造具有雪域藏区特色的风情古镇,提升理塘城市魅力。

城市风貌形态设计——“万物有灵”的选址+“神圣中心”的布局

“万物有灵”的城市选址

“自然崇拜”在藏族的城市建设中有极大的心理约束作用,他们相信“万物有灵”,未经允许破坏自然环境会遭来灾难。城市选址时,讲究顺应自然、因山就势,尽量减少对地形的改变,避免在多生物之地动土。出于对自然的敬畏,理塘城市空间布局在规划上遵循平行等高线布置的原则,街道大致等同或垂直于等高线。城东新区和城西村戈温泉小镇均沿318国道横向舒展布局,与自然地形相适应,城市顺应山势高低起伏,浑然一体,塑造了独特的藏区高原古城景观。

“神圣中心”的城市布局

藏族认为大地形成之前的宇宙是空荡荡的“无”的世界,空间未被赋予任何意义,是混沌无序的,在混沌世界中建立秩序和意义,必须要确立一个“中心”。宗教这一“神圣中心”作为无法抗拒的力量内核,将藏族紧密联系在一起,成为一个可控制的有机团结体。规划遵循这一规律,在整体空间布局上,围绕长青春科尔寺这个绝对“神圣中心”进行环绕布局,并以长青春科尔寺为制高点,统领整个城市空间。新建聚落趋向于围聚神圣中心,整个城市被长青春科尔寺这股无形的力量凝聚。

聚落风貌形态设计——“负阴抱阳”的选址+“曼陀罗”式布局

“负阴抱阳”的聚落选址

理塘县城多数聚落选址于富有神意、风景优美的梭磨拉卡山、沙色拉山神山脚下,同时沿康巴河、城西河等河流延伸,与风水学中负阴抱阳、与环境共生的生态选址观相吻合。规划沿用这一模式,北部老城以长青春科尔寺为中心呈向心式布局,同时背靠梭磨拉卡山、面朝无量河,形成“负阴抱阳”之势;城东新区沿城东河布置,将城南生态湿地纳入,形成沿水生长之势;城西村戈温泉小镇延续“负阴抱阳”的态势,背倚沙色拉山、面向无量河;严格保护南部的小毛垭草原,使其成为县城南部的建设控制线,防止县城无序扩张,并作为理塘国际赛马节的活动场地。聚落、草原、河流、神山、湿地等众多要素构成了高原藏区独一无二的聚落景观。

“曼陀罗”式的聚落布局

藏区传统聚落内部空间布局深受藏传佛教“曼陀罗”理想世界的影响。“曼陀罗”是梵语的音译,汉语译为“坛城”,是僧人和藏族日常修习秘法时的“心中宇宙图”,一般是以圆形或正方形为主,中心对称,有中心点。由于“曼陀罗”与生俱来的神圣性,其形制被不断的运用在藏区聚落空间布局上。规划在营造理塘聚落时,采用“曼陀罗”式的空间布局形式,以宗教建筑或构筑物为中心,如白塔、玛尼堆、转经房等,以聚落为边界,以中心为主导向外辐射,以边界为约束向心凝聚,由此构成“外屏内聚”的神圣场所。

建筑风貌形态设计——“金刚说”+“天梯说”+“洁净观”+“防卫观”

“金刚说”的“回”型建筑空间布局

藏传佛教认为,世界运行的方式是因缘和轮回。轮回渗透到藏族族的日常生活中,形成了可以时刻练就金刚之身的“回”型几何图形,反映在藏族建筑上就是典型的“回”型平面空间布置。规划在院落空间和建筑内部空间组织上,遵循“回”型布局。如长青春科尔寺修缮方案中,僧侣宿舍、法相寺等始终围绕宗喀巴大殿“回”型布局,烘托宗喀巴大殿的神圣地位。在民居建筑上,院落组合围绕主房“回”型布局,建筑内部围绕神堂“回”型组合,契合宗教在藏族心目中的神圣地位。

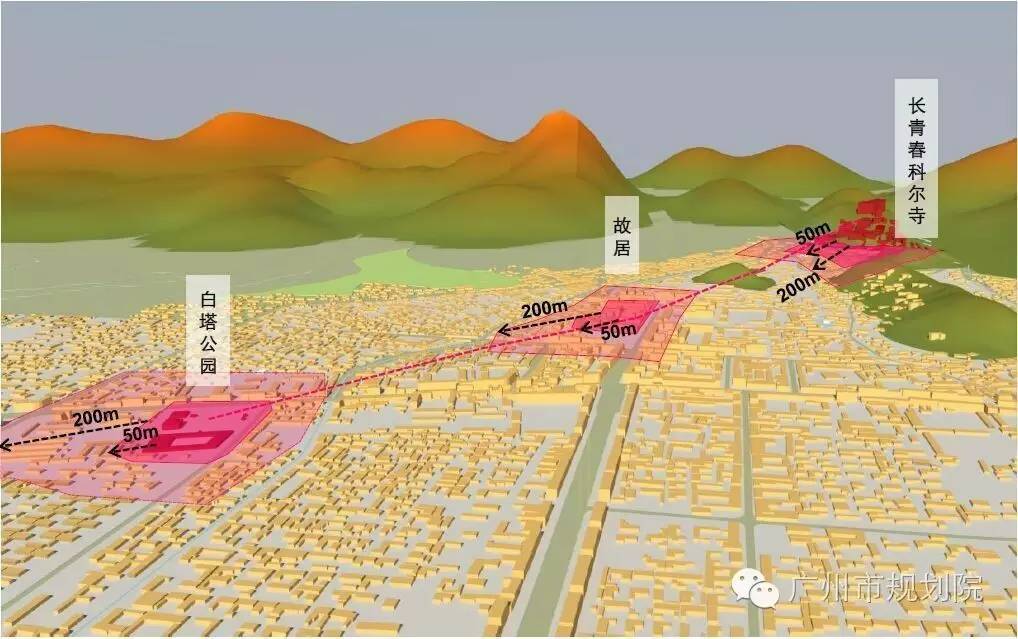

契合“天梯说”的建筑高度控制

藏传佛教认为只要修得正法,人死后会登上天界,物化到建筑中则是建筑建在山巅或山腰,形成了一个“人世”与“天界”逐渐接近并最终衔接的天梯。长青春科尔寺是理塘最神圣的中心,是离天最近的地方,是连接“人世”与“天界”的纽带,其它建筑不能突破其高度,规划在建筑高度控制中,始终以长青春科尔寺为全城制高点。长青春科尔寺建筑高度为30米,为了突出其宏伟的视觉形象,规划采取缓冲控制法,50米范围内为一级缓冲区,控高为15米,50-200米范围内为二级缓冲区,控高为24米。通过设置缓冲区,长青春科尔寺高大宏伟的风貌形象极其突出。

植根于“洁净观”的建筑色彩引导

藏族的建筑色彩观与其宗教的“洁净观”直接相关。藏传佛教认为世间包括息、增、怀、诛四业,分别以白、黄、红、黑四色代表。规划结合“洁净观”的要求,县城建筑色彩总体上选取黄、红、黑为主导色,蓝色为点缀色,白色为背景色,宗教建筑颜色选取高纯度的白、黄、红、黑为主导色,民居建筑采用纯度稍低的来样黄、大地红为主导色。在高原阳光的沐浴之下,各类建筑绚丽多姿,极富视觉冲击力。

符合“防卫观”的建筑造型引导

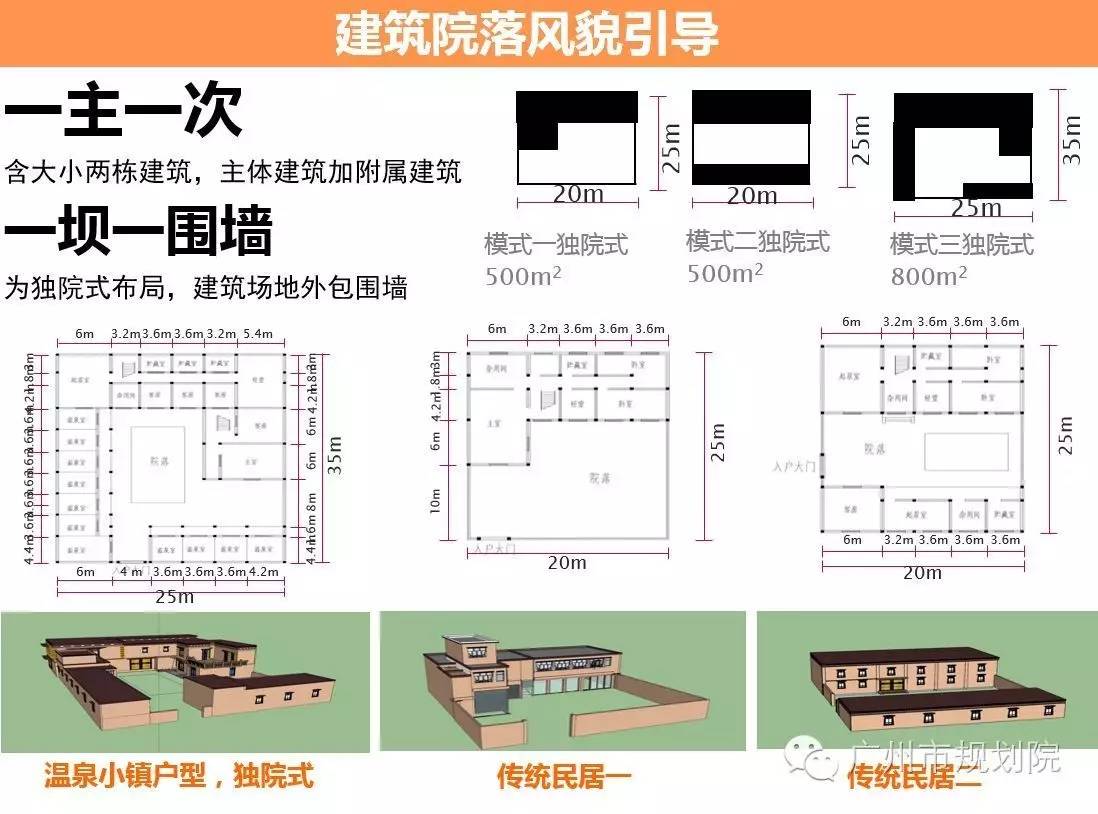

藏族生长在青藏高原的恶劣环境之中,形成敬畏自然、自我防卫的意识情结。反映在建筑上,就是院落式的排外空间。藏族建筑从宗教建筑到民居建筑,无一不是采用院落式布局,建筑本身更是采用一种内向式防卫空间,高碉楼造型,立面少门、少窗,从外到内,层层防卫。规划充分尊重藏族的“防卫观”,宗教建筑、民居建筑均采用院落式的空间布局,如民居建筑采用“一主一次一坝一围墙”的形式。在建筑造型上,充分吸取当地建造经验,就坡建房、高低错落,营造因山就势的形象。建筑采用平屋顶,与传统建筑相协调,外型上控制建筑收分,控制窗墙比,打造凸显藏区地域特征的建筑。

效果

引领了理塘县城的风貌建设,并在甘孜州全州推广,在藏区亦有示范效应。规划于2014年7月开始编制并同步实施,全面引领了理塘县城朝圣类、旅游类、民俗类三类风貌项目的实施和完成,理塘县城风貌形象得到明显改善和提升。2015年,甘孜州以本项目为样板在全州推广,在藏区亦有示范效应。

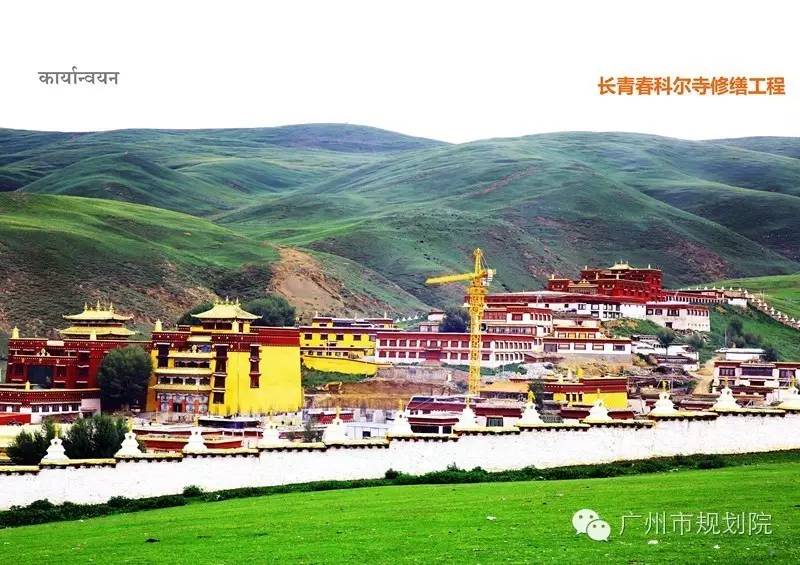

强化了“黄教圣城”的地位——指导长青春科尔寺、七世达赖故居、五世嘉木样故居、白塔公园等重要宗教建筑的修缮和三条转经环线的建设。根据规划提出的重要宗教建筑风貌引导方案,理塘县城完成了七世达赖故居、五世嘉木样故居的修缮工程;启动了长青春科尔寺、白塔公园的修缮工程;三条转经环线正在建设之中。相关设施的建设完成,吸引了大批信众、游客前往,进一步强化了理塘“黄教圣城”的地位。

提升了“山水高城”的形象——城西河景观整治、村戈温泉小镇及“一纵两横”改造工程等旅游项目已经全面启动建设。根据规划提出的风貌整治和引导方案,理塘县城完成了城西河景观整治工程(北段),启动了村戈温泉小镇和“一纵两横”工程,极大的提升了“山水高城”的形象。

彰显了“雪域藏城”的特色——千户藏寨、仁康古街等具有民族特色的项目相继开展。根据规划提出的风貌改造整治方案,理塘县城开展了“千户藏寨”改造工程,为理塘藏族居改造提供了样板;开展了“仁康古街”整治工程,建成了藏族民俗文化体验区。各类极具民族特色项目的建设,更加彰显了理塘“雪域藏城”的特色。

结语

理塘县城风貌特色源于其独特的自然禀赋和文化积淀,县城当前建设中风貌的保护与塑造、控制和引导同样重要。城市风貌规划并不是“不破不立”,更多的时候需要“因势利导”。理塘藏区风貌特色突出,规划需要做的更多的不是“推陈出新”,而是“延续传承”,通过保护和引导,强化其特征和形象。尤其是理塘老城,文化积淀深厚、藏区特色浓郁,规划对其进行严格保护,极力避免“规划越多,破坏越多”;城东新城和村戈温泉小镇在注入新的功能时,其风貌引导则强调延续老城文脉和空间肌理,既彰显时代精神,又注重新老协调。

随着城市发展中文化回归浪潮的兴起,风貌规划大打文化牌的做法越来越多,但是见到更多的是各个空间要素内部之间的规划。城市空间是一个综合系统,不纯粹是空间形态规划,还应该包括生态和文态的内容,你中有我、我中有你。理塘县城空间形态深受自然地理和宗教文化影响,处处彰显着生态和文态特色,只有三者互动、融合,才能契合藏族精神信仰,体现藏区特征。

一个更好的理塘,等候你的到来……

项目团队:李开猛、徐进勇、李东明、罗艳、张蕾、黄少侃、朱竞、陈鑫

作者:黄少侃(GZPI规划设计二所)

整编:李鼎强

本文GZPI原创,转载请联系本号授权,更多深度请关注:

特别鸣谢:

广州市国土资源和规划委员会

理塘县住房和城乡规划建设局

规划问道

规划问道