北京市海淀区大慧寺路,一幢不显眼的大楼里,国家海洋环境预报中心(以下简称预报中心)、国家卫星海洋应用中心(以下简称海洋卫星中心)工作人员24小时值班值守,及时发布海浪、风暴潮、海冰等预警信息,全力守护沿海地区安全。

冬春交替,正是辽东湾海冰发展关键时期,海冰灾害预报预警尤为重要。一条条海冰预警信息是如何快速产生的?《中国自然资源报》记者近日走进预报中心和海洋卫星中心一探究竟。

预报中心9楼业务值班大厅,大屏幕上实时更新各项数据,预报中心极地环境预报室副主任王安良正和同事坐在电脑前分析着海冰情况。

“目前来看,渤海和黄海北部冰情较常冰年略偏轻,但受到即将到来的冷空气影响,未来海冰还会有进一步发展。”王安良告诉记者。

海冰是冬季影响我国北部海区最严重的自然灾害之一,对海上航运、海洋工程、油气开采、港口作业影响较大,也对海上污染物迁移转化、典型生态环境等均造成不同程度影响。海冰成为海洋环境污染防治、生态环境保护、海洋灾害风险防范等工作必须考虑的重要因素。

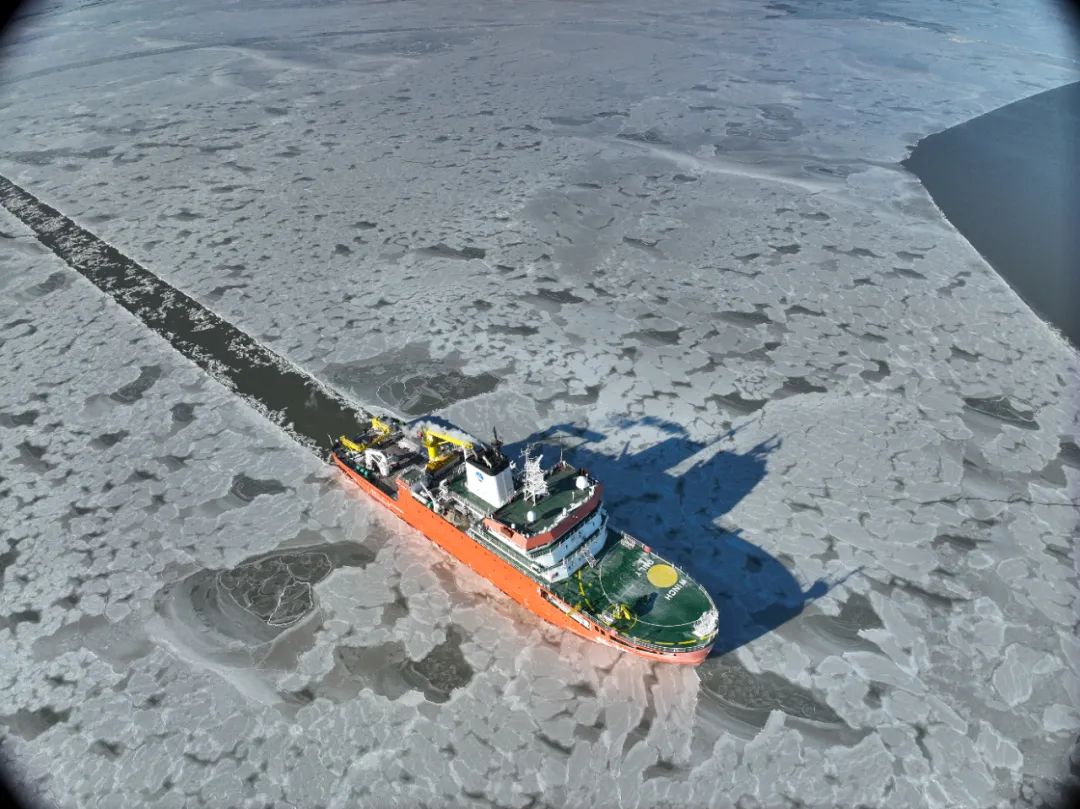

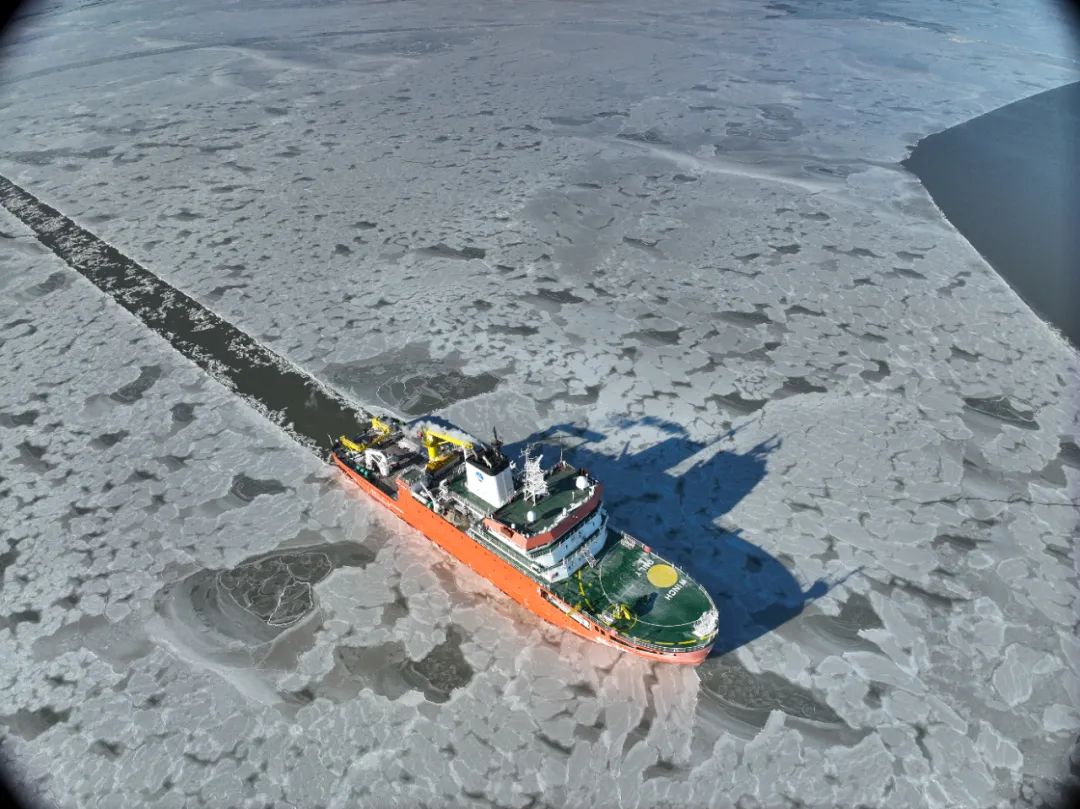

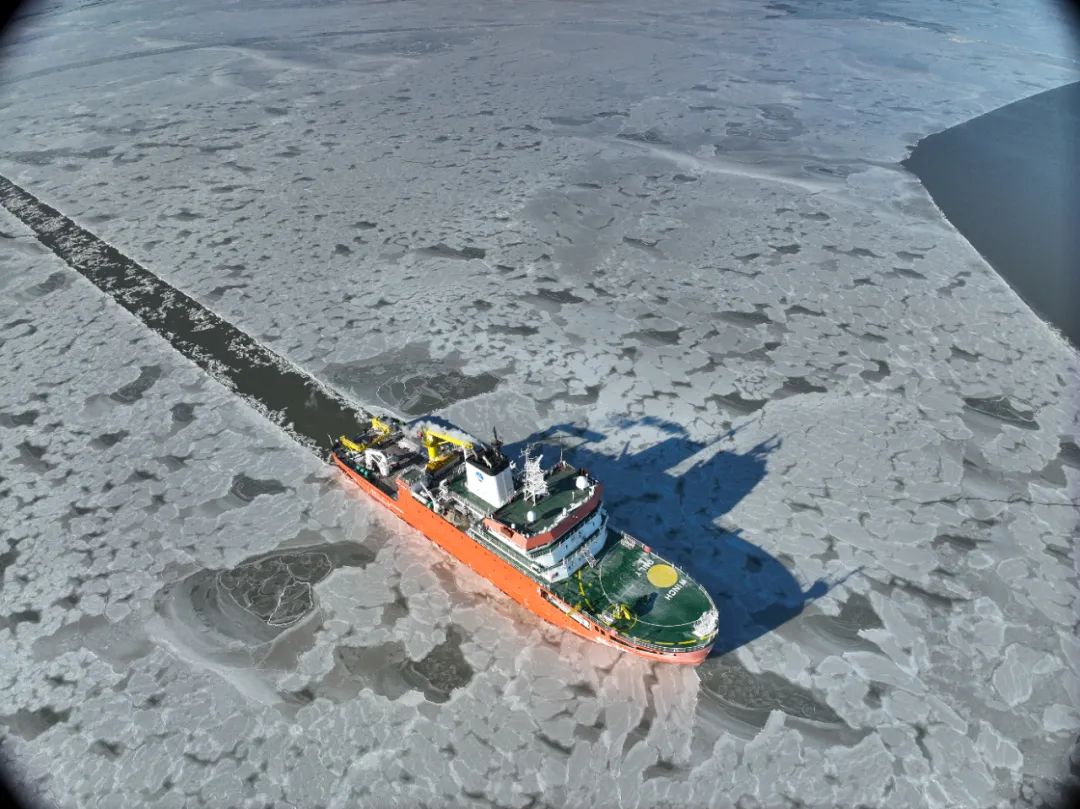

“1月20日,自然资源部相关单位联合开展2024/2025年冬季渤黄海海冰调查,旨在全面获取海冰冰情和灾情信息,切实减轻冬季渤黄海海冰灾害影响。”王安良说。

“极地”号在渤海冰区内航行。北海局供图

“极地”号在渤海冰区内航行。北海局供图

从驾驶舱向前远眺。崔宇晨摄

从驾驶舱向前远眺。崔宇晨摄

近年来,预报中心不断完善优化海洋环境预警预报系统,积极推动预报能力稳步提升。王安良介绍:“我们自主研发的海冰预报模型可实现72小时海冰预报,准确率在80%以上。同时,通过将其与统计预报模型相结合,还能制作海冰周预报、旬预报、月预报。这些预警预报信息为自然资源部和沿岸地区政府应对海冰灾害提供了重要支撑。”

此外,针对海洋石油平台和涉海企业等,预报中心还提供定制化精准化预报,全力保障海上生产作业安全。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。随着卫星遥感技术发展,海洋卫星已成为监测全球海洋环境的“天空之眼”,在海冰监测方面的作用日益凸显。

“海洋卫星扫描幅宽大、重访周期短、数据获取时效快,在自然灾害监测、海冰监测、极地遥感监测、航行保障等方面发挥了重要作用。”海洋卫星中心极地遥感监测部副主任石立坚介绍,自2002年发射第一颗海洋卫星以来,我国已发射了10余颗海洋卫星,初步形成海洋卫星业务化组网观测。

“海冰监测方面,我们主要依靠我国的海洋一号系列卫星和1米C-SAR卫星数据。”石立坚介绍,海洋1号C卫星装载的海岸带成像仪兼顾陆海观测,空间分辨率为50米,幅宽大于950公里,只要一景影像就能覆盖渤海和黄海北部海域;相较于光学卫星,1米C-SAR卫星具有更好的穿透云层、浓雾等能力,能够实现全天候、全天时观测,提供高质量、高分辨率的地球表面图像。

在海洋卫星中心机房,石立坚向记者展示了一张刚刚制作完成的渤海海域卫星遥感影像图。影像图上,渤海海冰冰情一目了然。这样的一张影像图是如何制成的?

石立坚介绍,经过海洋卫星地面系统数据接收、预处理后,形成原始影像图,值班人员在此基础上提取海冰信息,再经过多部门会商后,根据会商意见和用户需求,最终制成卫星遥感专题图。

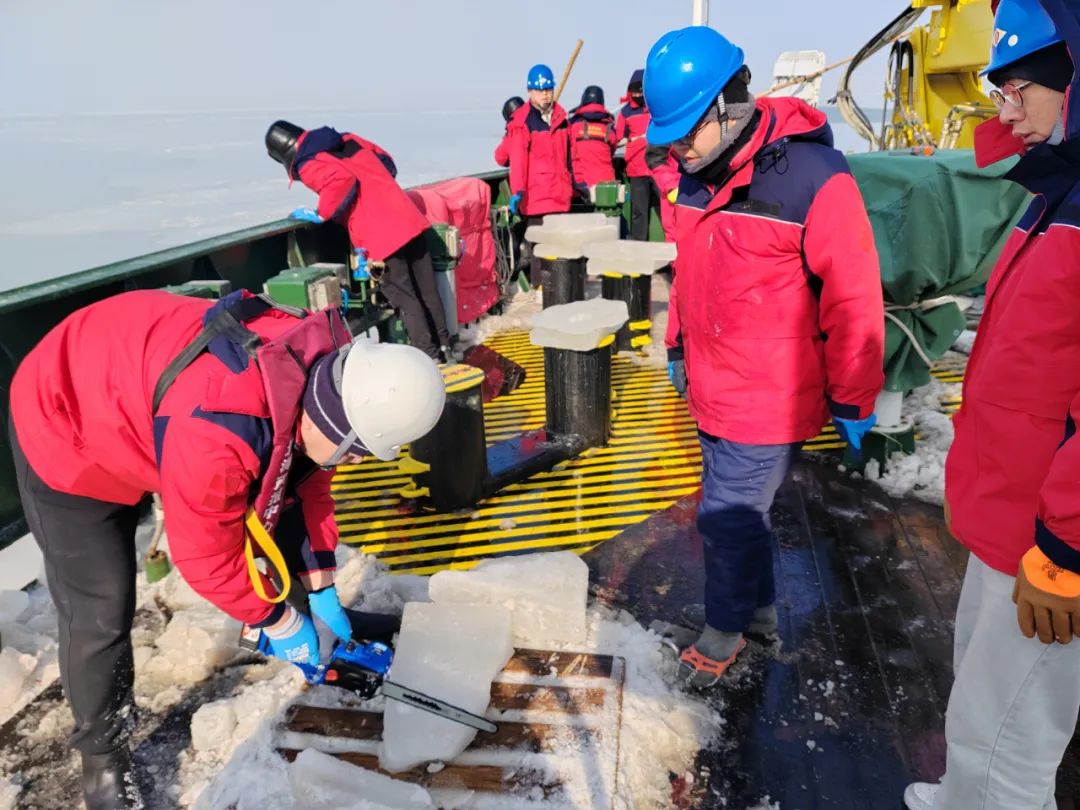

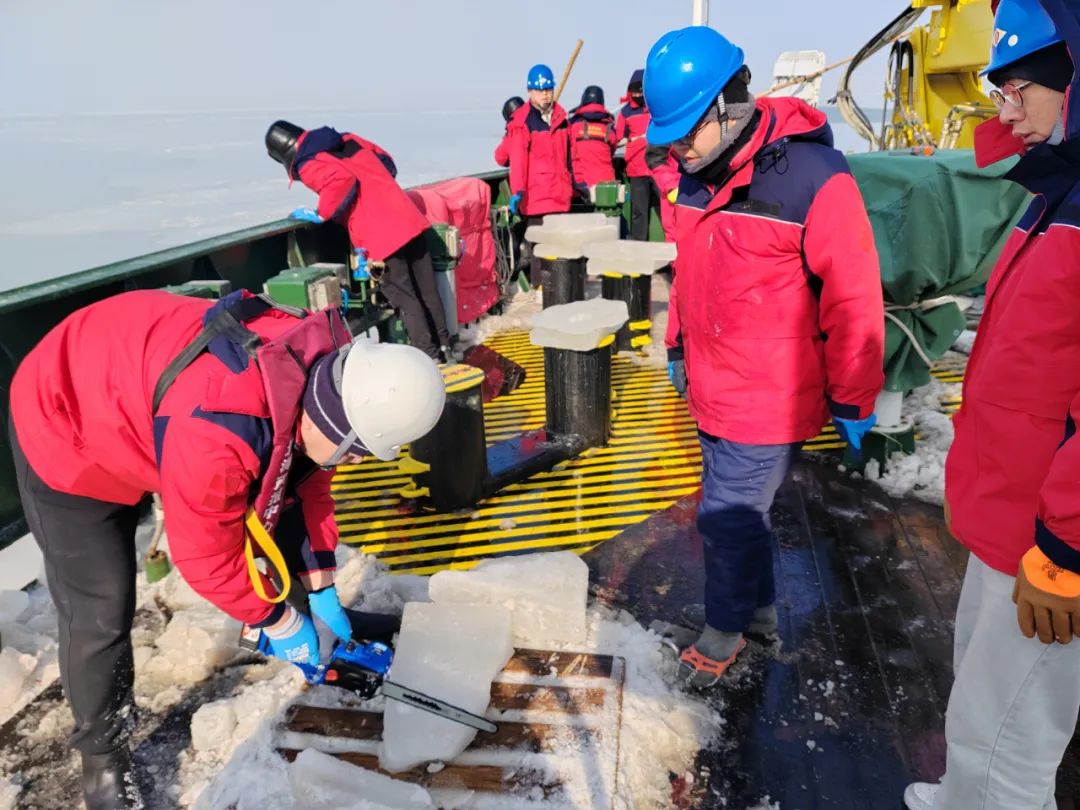

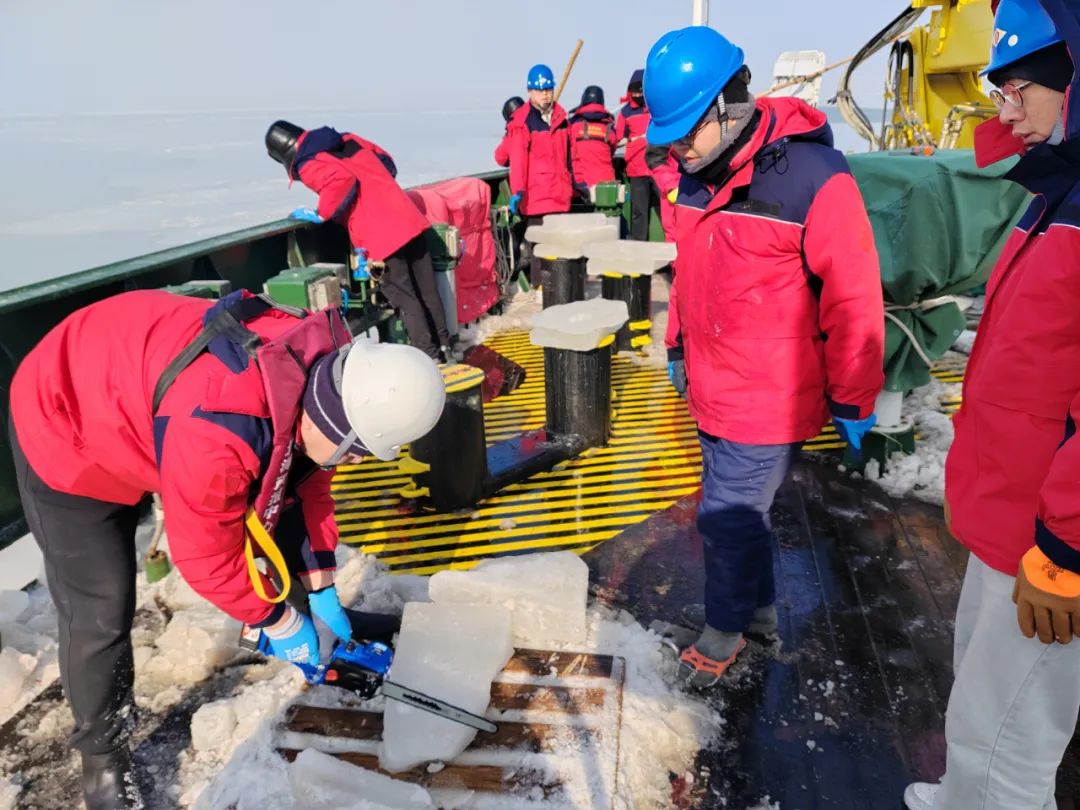

队员们采集海冰。北海局供图

队员们采集海冰。北海局供图

队员们在船舱内做CTD监测。崔宇晨摄

队员们在船舱内做CTD监测。崔宇晨摄

据介绍,为做好海冰监测和预报服务,预报中心、海洋卫星中心工作人员正兵分两路开展工作:一方面,与自然资源部北海局、自然资源部海洋减灾中心、辽宁省自然资源厅组成海冰联合调查组,在辽东湾和黄海北部沿岸开展海冰调查,主要任务包括调查沿岸固定冰与浮冰状况,开展冰面光谱采集,收集灾情信息、抗冰开展情况与预警服务需求等工作;另一方面,加强值班值守,对获取的各类数据进行整合分析,做好会商研判,及时制作并发布海冰冰情监测和预警报信息。

蛇舞新春,万家团圆,海冰监测、预报服务不“打烊”。据了解,为全力做好春节期间海冰监测和预报服务,预报中心和海洋卫星中心提前部署,周密安排,制定了详细的值班计划和应急预案。春节假期,值班人员密切监视海冰变化,及时发布海冰监测和预报预警信息,为保障沿海群众生命财产安全、减少灾害造成的经济损失提供重要支撑。

除夕当天,队员们在一起包饺子。北海局供图

除夕当天,队员们在一起包饺子。北海局供图

年复一年,在每年最寒冷的时节,海冰调查的队员们顶着风雪,奔波在我国发生冰情的海岸线上;春节到来,万家团圆之时,海冰监测和预报人员坚守岗位,连续不断地提供翔实有效的数据,发布海冰灾害预警预报信息。他们用责任和担当守护着节日的平安祥和。

转载请在醒目位置标注来源:i自然全媒体

i自然投稿邮箱:mnrnews@163.com

电话:010-68047618

原文始发于微信公众号(i自然全媒体):观海测冰守安澜 | 新春走基层

“极地”号在渤海冰区内航行。北海局供图

“极地”号在渤海冰区内航行。北海局供图 从驾驶舱向前远眺。崔宇晨摄

从驾驶舱向前远眺。崔宇晨摄 队员们采集海冰。北海局供图

队员们采集海冰。北海局供图 队员们在船舱内做CTD监测。崔宇晨摄

队员们在船舱内做CTD监测。崔宇晨摄 除夕当天,队员们在一起包饺子。北海局供图

除夕当天,队员们在一起包饺子。北海局供图

“极地”号在渤海冰区内航行。北海局供图

“极地”号在渤海冰区内航行。北海局供图 从驾驶舱向前远眺。崔宇晨摄

从驾驶舱向前远眺。崔宇晨摄 队员们采集海冰。北海局供图

队员们采集海冰。北海局供图 队员们在船舱内做CTD监测。崔宇晨摄

队员们在船舱内做CTD监测。崔宇晨摄 除夕当天,队员们在一起包饺子。北海局供图

除夕当天,队员们在一起包饺子。北海局供图