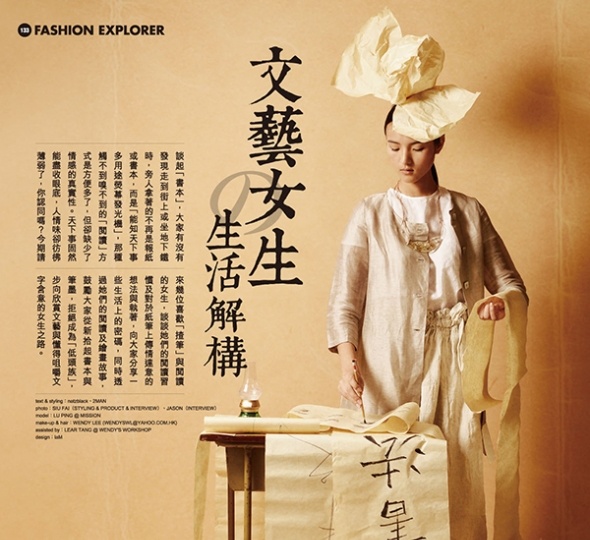

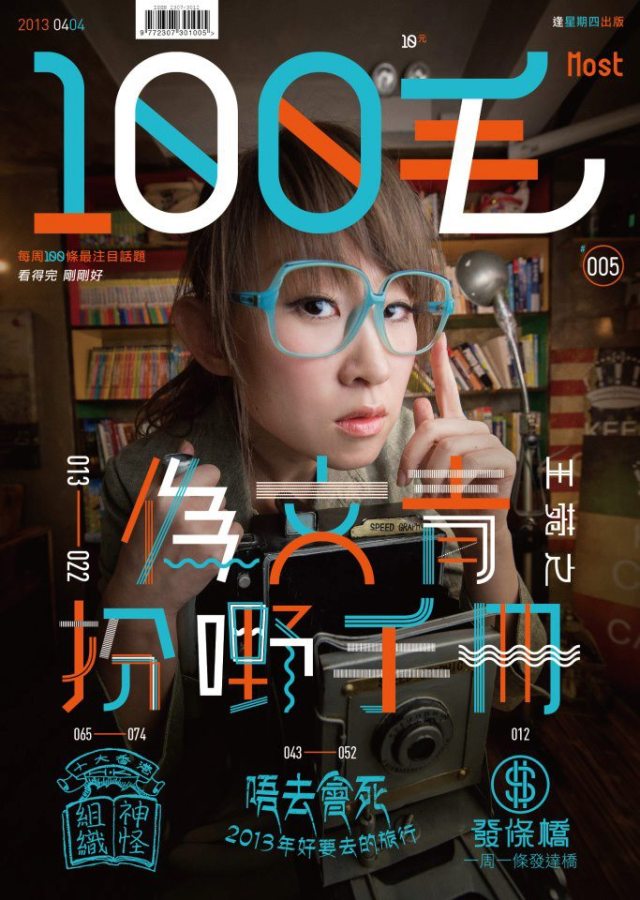

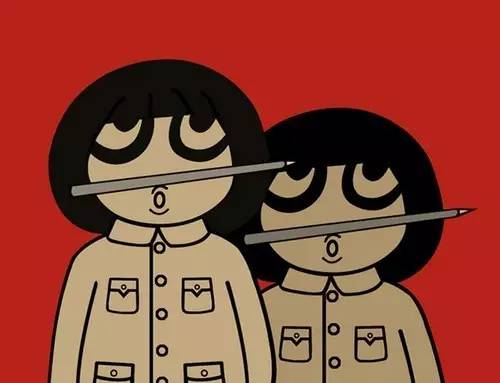

從近年出現的文藝青年形象,他們有著大體上類似的風格。台灣人氣時裝評論人陳祺勳(2011)所寫的《個人意見之品味教學》亦特意用一章來分析與點評文青的形象及態度。當中,陳祺勳從衣著入手,寫出文青不可或缺的配件—─「眼鏡、T恤和一些必備小品等」,更對文青一詞作出較為深層的分析:

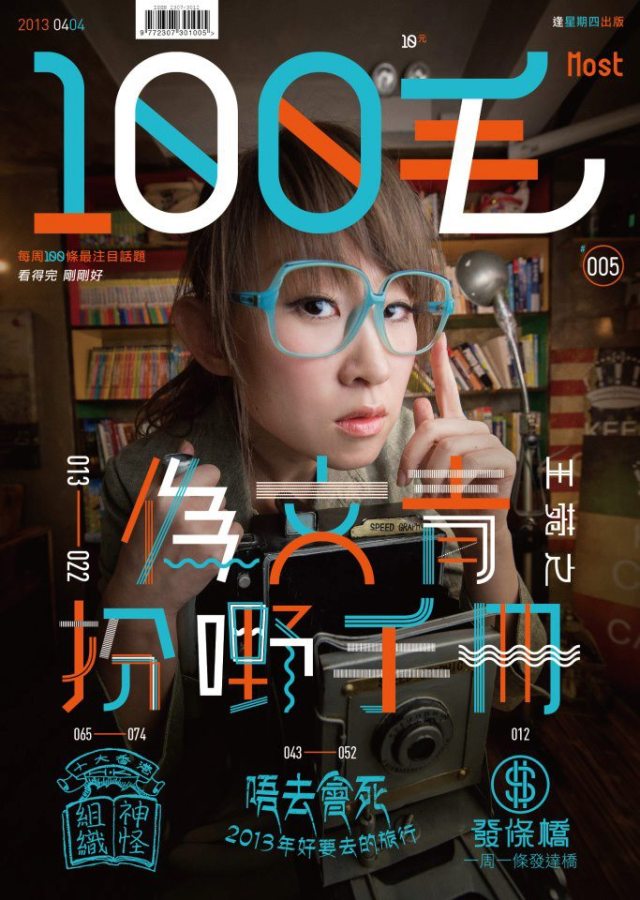

「要裝扮文青look的外表非常簡單,首先不可或缺的是眼鏡,膠框尤佳,如果是金屬框不免看起來像奸商或政客,而顏色的挑選上,我建議你堅守黑棕二色,如果戴大紅的會像會計小姐,白色的則像討人厭裝時尚的會計小姐,不可不慎,便宜的固然好,有一段故事裝在小木盒裏的手工框更棒,因為那眼鏡的高價代表你不是學生,而是平面設計師或甚至廣告人之類文青夢想的工作」──《個人意見之品味教學》

就陳祺勳所分析,文藝青年與膠框眼鏡是分不開的,這亦與香港所流傳的文藝青年形象大同小異。

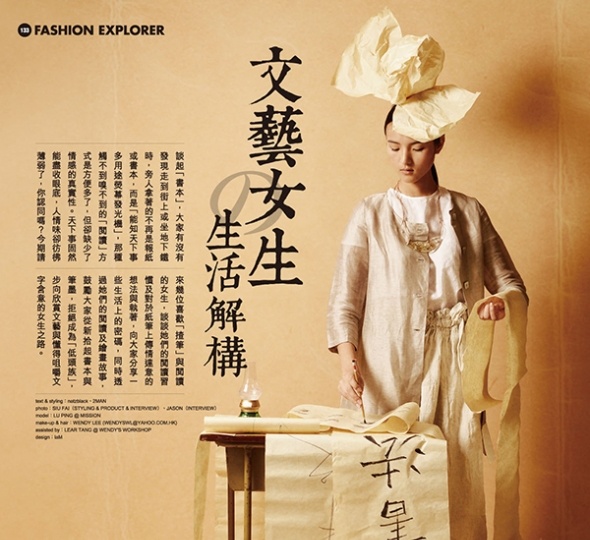

基本上,近來有關文藝青年的論述或多或少都與消費有關,反而文藝的部分往往被隱沒。對於文藝青年來說,他們的文化資本再不純粹是由文化素養來建立,而是唾手可得的消費品來建立。他們靠著黑框眼鏡、布鞋、布袋來展現自己的文藝特質。他們不再被社會忽略,反而,整個社會都樂意把文藝風掛在口邊。文藝再不如當初有著反抗的力量,文藝是創意產業的一部分,亦是消費主義的一部分。正如列斐伏爾所指出,這個社會充斥著唯美主義,這難道不是在某種程度上把先前的浪漫主義、超現實主義、存在主義,甚至是馬克思主義結合在一起?的確,它透過交易,以商品的形式表現出來。昨日遭到謾罵的事物,今日成為文化消費品,因此,消費吞噬了原本要賦予意義和指引方向的事物。(列斐伏爾,1971)

由此可見,把文化商品化包括把文藝活動、形式轉成可賣的可供應市場、可賺取利潤的商品,如服裝、空間等。而這樣的商品化令文藝變得唾手可得,亦同是失去了它們的個性和獨特性(Lily Kong,2014)。