一、习近平总书记考察肇兴侗寨

3月17日下午,习近平总书记在贵州省黔东南苗族侗族自治州考察了黎平县肇兴侗寨,了解当地加强基层党组织建设和社会治理、保护传承民族传统文化、推进乡村全面振兴等情况。

习近平总书记指出,少数民族文化是中华文化不可或缺的组成部分,既要保护有形的村落、民居、特色建筑风貌,传承无形的非物质文化遗产,又要推动其创造性转化、创新性发展,让民族特色在利用中更加鲜亮,不断焕发新的光彩。18日上午,习近平总书记在听取贵州省委和省政府工作汇报时强调,对民族特色村寨、传统村落和历史文化名村名镇,对革命战争时期留下的红色旧址,要加强系统性保护。

图 黔东南州黎平县肇兴侗寨

图 黔东南州黎平县肇兴侗寨

(图片来源:澎湃新闻《肇兴侗寨,盛夏里的古韵村寨》)

2020年,中国城市规划设计研究院村镇所承接了《肇兴-堂安传统村落集中连片保护利用项目》规划,并在随后几年中,通过联合党建、驻村规划师等多种形式持续推动项目实施,有幸参与并见证了肇兴侗寨及其周边地区的发展进步。总书记考察肇兴侗寨作出的重要指示,不仅为传统村落保护利用指明了方向,也为我院的相关工作注入了强大的动力、增添了无尽的自豪感。下一步我院将按照习近平总书记的要求,在住房城乡建设部的指导下,开拓传统村落保护利用新局面——既要保护有形的村落、民居、特色建筑风貌,传承无形的非物质文化遗产,又要推动其创造性转化、创新性发展;坚持“保护为先、利用为基、传承为本”的原则,继续加大传统村落保护利用的工作力度,推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展,为中国式现代化培根铸魂。

二、传统村落保护利用助力肇兴侗寨发展

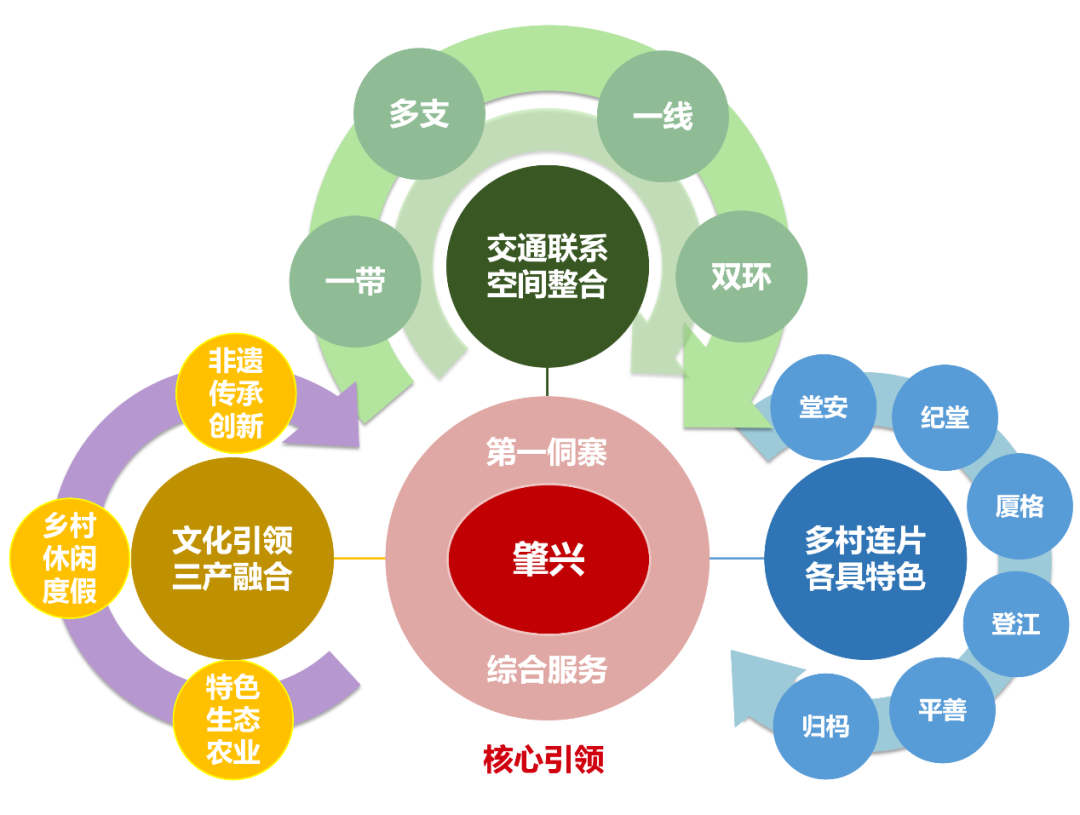

从2012年肇兴侗寨被列入首批中国传统村落保护名录,到2020年黔东南州成为首批传统村落集中连片保护利用示范市(州),持续获得住房城乡建设部、财政部等部门在资金、政策和技术方面的支持,为肇兴侗寨的高质量发展提供了强有力的支撑,形成了“文化保护+特色产业+社区参与+片区联动”的可持续发展模式。肇兴的发展经历了从单个村寨的保护到集中连片保护两个阶段,工作方法与内容上也逐步从早期的以物质空间与建筑风貌的保护为主,到后期的多样活化与利用传承。

·单个村寨保护利用阶段

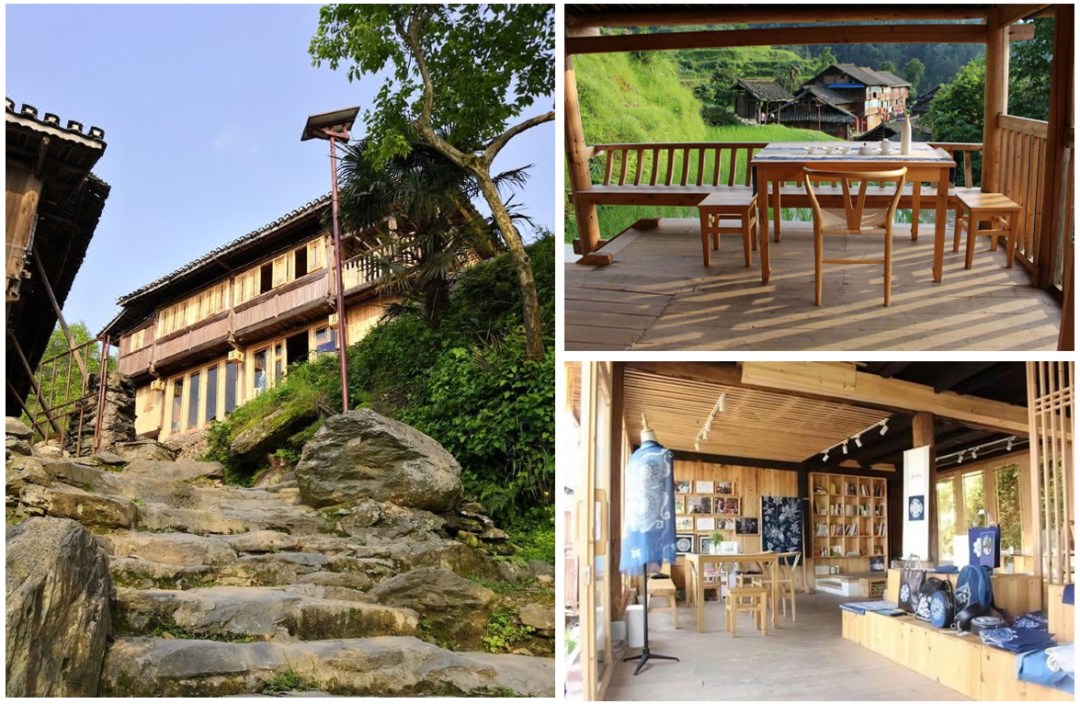

2012年肇兴村被列入首批中国传统村落保护名录,随后编制了传统村落保护发展规划。规划严格划定村落保护范围,对村落格局、整体风貌、文物古迹、历史建筑等进行整体保护,奠定了如今肇兴侗寨的空间格局。在保护规划的基础上,2013年黔东南州开始了侗寨的保护、修缮与风貌整治工作。2016年,启动了基础设施提升工程,包括道路修缮、污水处理和生态保护项目,进一步提升了侗寨的人居环境条件。在物质环境保护修缮的同时,肇兴侗寨业持续开展非物质文化遗产的保护工作,鼓励社区参与文化传承,开展了侗族大歌、侗锦等传统技艺的培训与推广活动,持续举办侗族文化节、芦笙节等活动,持续吸引大量游客。2018年肇兴侗寨成为央视春晚的四个分会场之一,除夕夜肇兴侗寨的鼓楼、风雨桥与侗族大歌、芦笙表演惊艳亮相,吸引了全国人民乃至世界的目光。

·集中连片保护利用阶段

2020年黔东南州成为首批传统村落集中连片保护利用示范市(州),以肇兴侗寨为中心,包含周边的堂安村、纪堂村、纪堂上寨村、登江村、平善村等6个中国传统村落,约43平方公里的区域被黔东南州确定为重点启动区,在全国率先示范通过系统性、整体性的保护与利用,实现传统村落的文化传承、生态保护,并带动乡村振兴,实现可持续发展。在我院编制规划和驻村服务期间,住房城乡建设部村镇建设司有关负责同志多次到肇兴侗寨现场调研,在规划设计、保护利用机制创新、资金使用等多个方面给予指导。

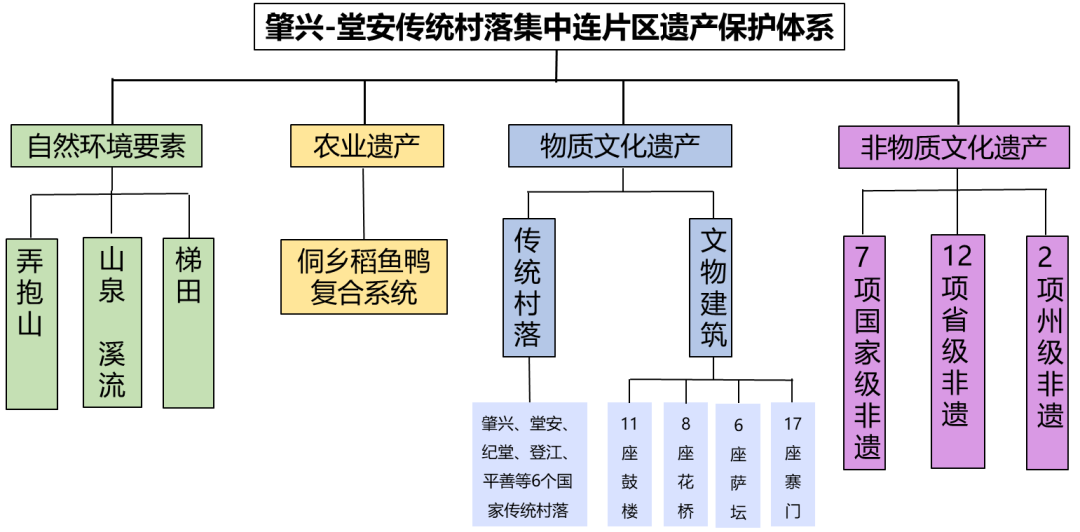

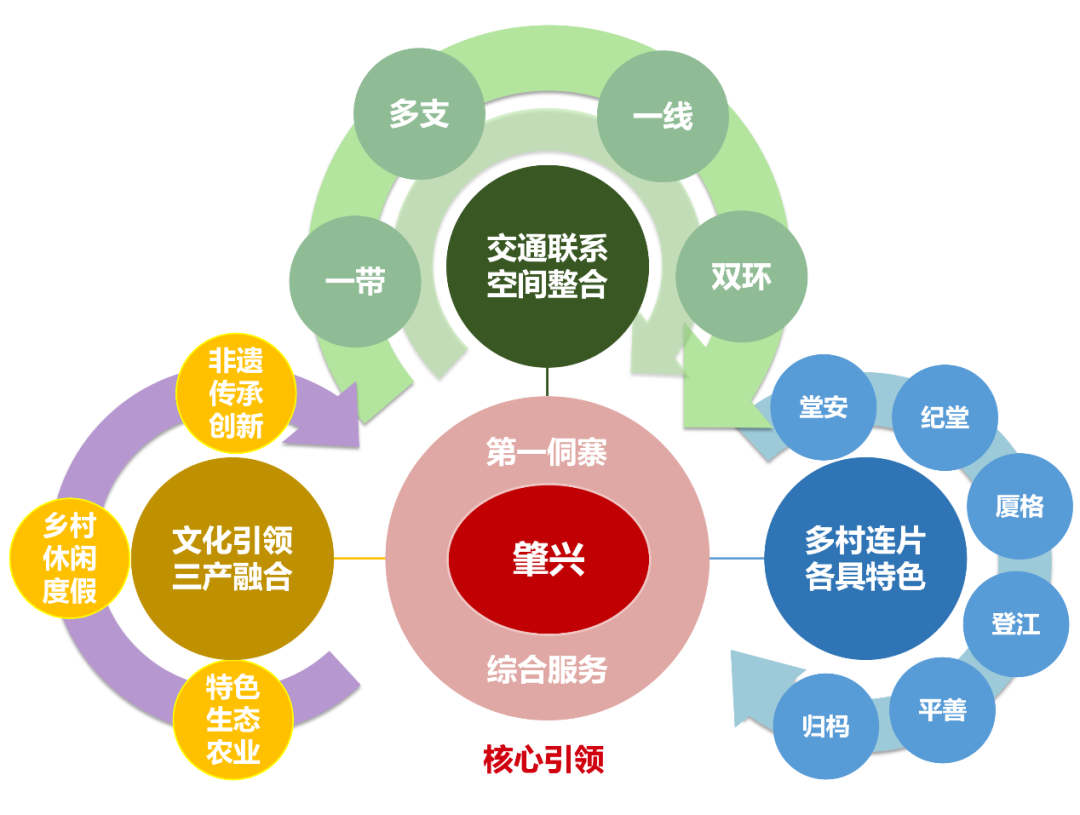

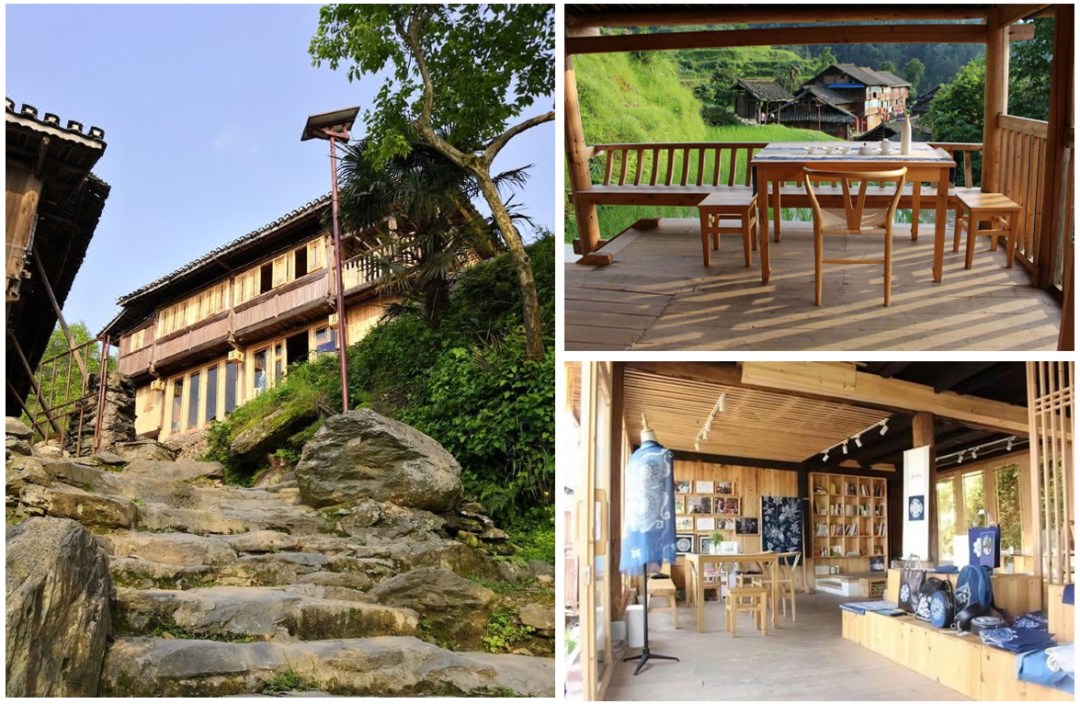

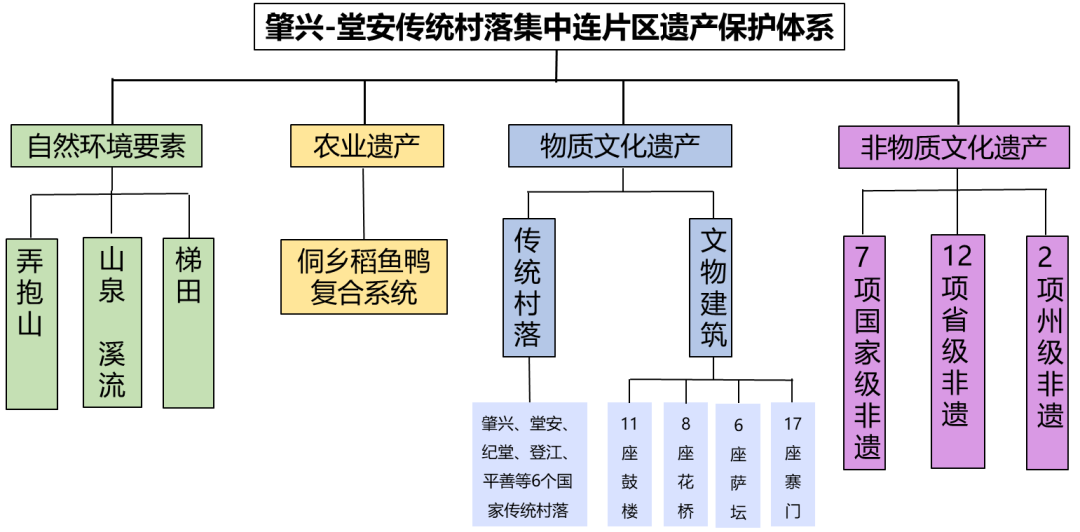

肇兴-堂安传统村落集中连片区的建设,以文化聚合为基础,首先构建片区整体遗产保护的体系,严格保护山体、溪流、梯田等自然环境要素、侗乡稻鱼鸭复合系统的农业遗产、传统村落和文物建筑为代表的物质文化遗产和各级非物质文化遗产。空间上,加强各村寨的交通联系,重点进行游步道规划与建设,使村民和游客能沿梯田步道到达各个村寨。产业上,按照“三产促一产带二产”的融合发展模式,在村落传统建筑内植入油茶工坊、蜡染庭院等体验功能,促进侗族特色产品的销售,进而带动油茶、水稻的种植和农产品深加等产业发展。工作组织上,强调村民的主体地位,广泛开展共建共治共享的共同缔造活动,组织村民进行环境整治、庭院绿化等,并以成立专业合作社、村集体经济组织入股等方式,加强村民组织与外部投资的合作,形成共赢模式。

图 肇兴-堂安传统村落集中连片区遗产保护体系图

图 肇兴-堂安传统村落集中连片区发展模式图

经过4年多的规划建设,如今的传统村落集中连片区,形成了以肇兴侗寨为核心,堂安村、纪堂村、登江村等传统村落各有侧重的保护发展模式,如堂安村定位为梯田景观村,重点发展农耕文化体验和休闲民宿,纪堂村定位为掌墨师傅摇篮,以传统技艺传承和游学为主,各村错位发展,支撑片区建设成为“侗族文化体验中心”和“乡村休闲度假目的地”。

图 蜿蜒的梯田游步道

图 闲置农房改造为特色民宿

图 村民开展侗年节暨共同缔造活动

图 中规院项目组与村民共同商议村落保护规划的现场工作照片

供稿机构:中国城市规划设计研究院村镇规划研究所.

村镇规划研究所(简称“村镇所”)是中国城市规划设计研究院直属科研机构,成立于2006年。全所现有职工30余人,其中高级职称占一半,技术力量雄厚,专业涉及广泛,在城乡规划、村镇规划领域具有较强的研究和实践经验。自成立以来,村镇所顺应国家新型城镇化战略、乡村振兴战略的要求,长期持续服务于全国的城市及乡村规划建设。

在业务类型上,不仅有合肥、济南、长沙、太原、徐州等大城市的总体规划、战略规划和重点片区规划,以及昆山、江阴、宜兴、西昌、宁乡、丰宁、大冶、通城等不同区域的县域规划,还有众多遍及全国的小城镇和村庄规划设计。在业务特色上,一是长期服务国家相关部委,完成住房和城乡建设部、农业农村部、自然资源部一系列村镇建设和乡村振兴领域重要课题研究,有力支撑了国家政策和标准规范制订;二是统筹县(市)域乡村振兴,在全国率先开展县域新农村建设总体规划、市域乡村振兴规划、乡村片区规划的探索。三是扎根乡村建设行动,在湖北乡村共同缔造示范、贵州传统村落连片保护、江苏特色田园村庄规划等领域,都有很多出彩的作品和独到的经验。

村镇所秉承“诚信、优质”的服务理念,推崇“品质第一、服务至上”的规划原则完成各种规划实践、科研课题和公益服务,数十次获得全国规划设计优秀奖。2014年2月,村镇所被国务院扶贫开发领导小组授予“中央国家机关等单位定点扶贫先进集体”的光荣称号。

原生侗寨,共同缔造——贵州省黎平县堂安传统村落保护利用

原文始发于微信公众号(规划中国):总书记考察肇兴侗寨,为传统村落保护利用指明方向

图 黔东南州黎平县肇兴侗寨

图 黔东南州黎平县肇兴侗寨

规划问道

规划问道