最美中轴线

钟楼与鼓楼作为北京中轴线北端的地标性建筑,是元、明、清三代的国家报时中心,承载着中国古代时间管理与城市规划的智慧。

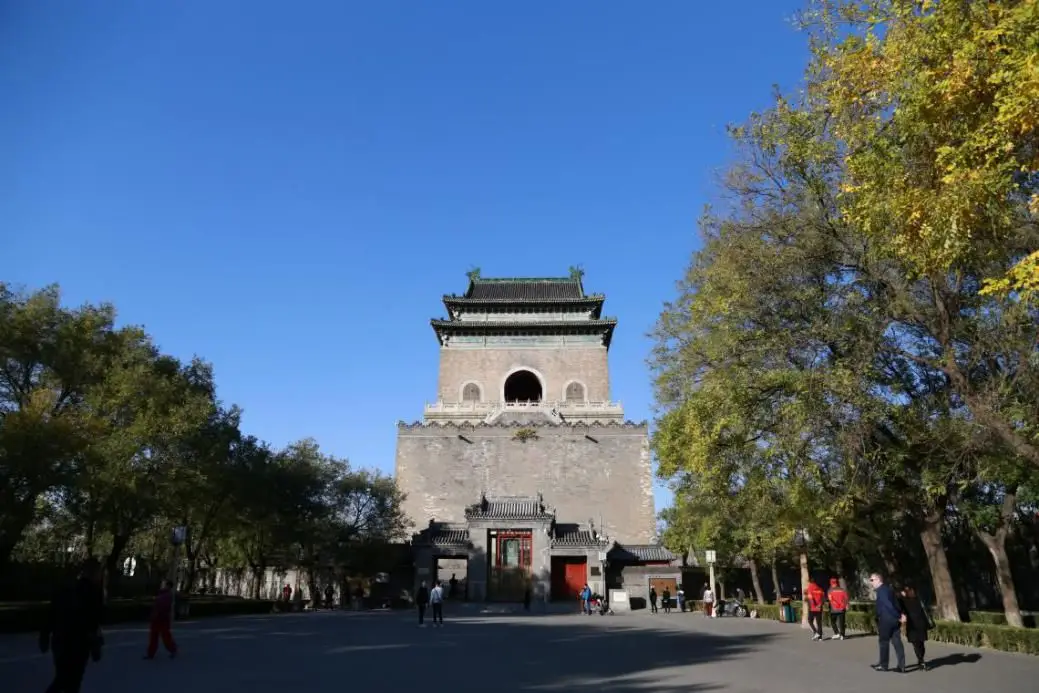

北京钟楼始建于元至元九年(1272年),历经多次焚毁与重建,现存建筑为清乾隆十年(1745年)重建,采用全砖石无梁拱券结构,通高47.9米,是北京现存最高的古代建筑之一。

图片来源:“北京印迹”平台 张紫玥 / 摄

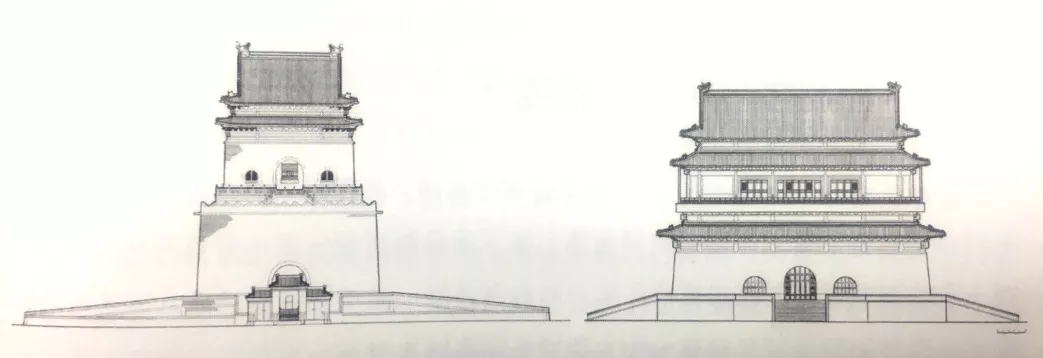

为避免火灾,钟楼以砖石砌筑,台上钟楼单层,环绕汉白玉栏杆,暖灰色墙身,四面各辟拱门一座及拱窗两扇,覆以重檐歇山灰瓦绿琉璃剪边屋顶。

钟楼下部为四方而高耸的砖台,四面各辟一座巨大拱门,台顶绕以城垛。

全楼通高47.9米,色彩素雅,造型挺拔峻秀。

图片来源:“北京印迹”平台 张紫玥 / 摄

内部悬挂重63吨、高5.5米的青铜大钟,钟声可传十数里,堪称“华夏钟王”。

与钟楼一样,北京鼓楼曾屡次被火烧毁,又屡次重建。现在所见到的鼓楼建于明代。

图片来源:“北京印迹”平台 张紫玥 / 摄

鼓楼通高46.7米,分上下两层,涂作朱红色,更显雍容大气。

下层为砖石台基,四面设券门;上层为木结构三重檐歇山顶建筑,覆灰筒瓦绿琉璃剪边。

面阔五间、进深三间,内部原有25面更鼓(现仅存一面清代残鼓,其余为仿制品)。

图片来源:“北京印迹”平台 张紫玥 / 摄

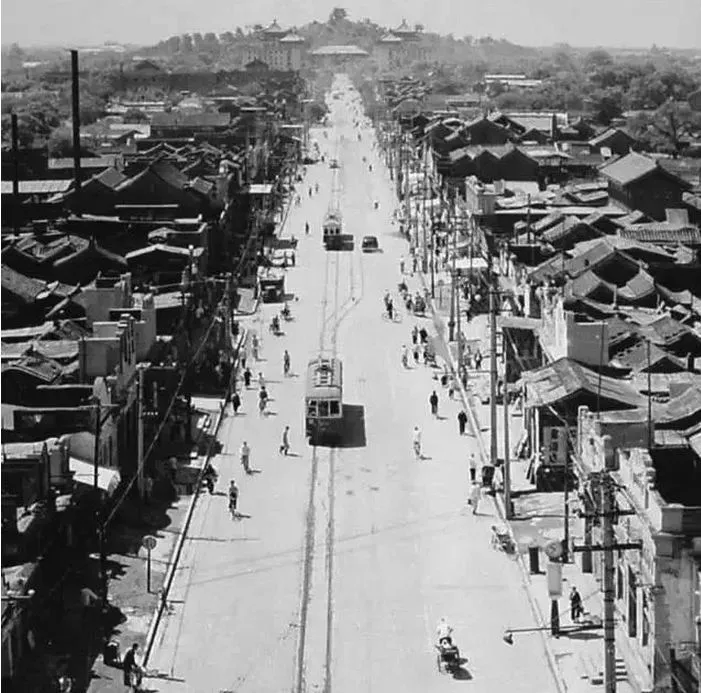

鼓楼与中轴线上的景山万春亭遥对,登上鼓楼可以俯瞰车水马龙的鼓楼大街(今地安门外大街)。

1955年,从鼓楼眺望景山

(图片来源:北京日报)

钟鼓楼在造型、质感色彩等各方面都大异其趣,然而最终却共同呈现出和谐的构图,是中国古代建筑通过对比产生和谐的经典实例。

图片来源:书籍《古都北京》

文化意义上,钟楼与鼓楼共同构成“暮鼓晨钟”的时间体系。每日戌时(19点)与寅时(5点),钟鼓依“紧十八、慢十八”节奏各击108响,象征一年四季与七十二候的轮回。这一制度不仅是古代政权“”掌控时间“的象征,更通过声波统一了都城百万居民的生活节律。

作为中轴线“北端收束”,钟楼、鼓楼与景山、故宫形成空间序列,体现“天人合一”的营城理念。

了解更多关于北京钟鼓楼的知识,请戳《最美中轴线 | 北端点钟鼓楼:暮鼓晨钟敲击出北京时间》

相关阅读

中轴线上的城市秩序之美

北京中轴线穿越的四重城廓是什么?

北京中轴线与明清北京城

北京中轴线再添新明珠,这里首次开放

中轴线上的更鼓新声

您与京城,一“码”之隔!

关注“北京印迹”平台

体验解锁京城新方式

“北京印迹”是北京历史文化名城保护委员会的公众宣传平台,由北京市规划和自然资源委员会主办,市测绘院和清华同衡规划院提供技术和专业支持,北京日报提供运营和推广支持,集合广泛的社会力量,打造北京历史文化名城空间资源平台和专业全媒平台。

“北京印迹”是全面地向公众开放北京老城历史文化资源的一次尝试,系统梳理和采集了北京老城18大类、73小类历史文化资源3万余条。以北京印迹网站为基础,拓展建设北京印迹新媒体矩阵以及线下文化活动,覆盖线上线下多种传播渠道,将成为北京开展名城保护和公众了解北京历史文化的重要窗口。

“北京印迹”力争将历史文化深度融入城市规划建设发展之中,让更多的人了解北京、热爱北京、保护北京、发展北京,一起擦亮古都北京的金名片!

原文始发于微信公众号(北京印迹 inBeijing):钟鼓楼:中轴线上的报时中心

规划问道

规划问道