本文为中规院(北京)规划设计公司规划二所同仁分享的成都丘陵地区项目实践经验,感谢作者提供资源支持!

作者丨王宁

中规院(北京)规划设计公司规划二所 城市规划师

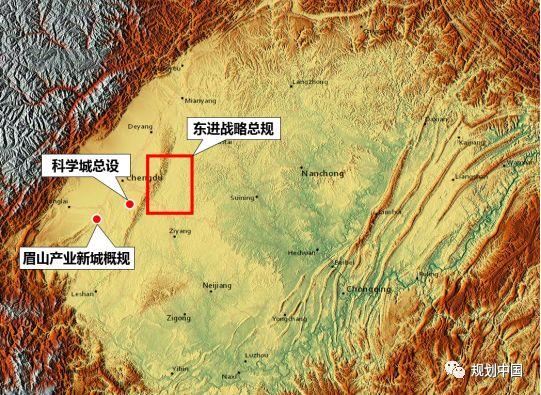

丘陵是高低起伏,坡度较缓,连绵不断的低矮隆起高地,海拔高度在500米以下,相对起伏在200米以下。丘区的开发建设较之平原和山地具有更多可能性,而基于丘陵地形的规划设计也体现出更强的灵活性与内在逻辑性。本文结合2016-2017年规划二所在成都地区开展的一系列规划设计实践,选择了《眉山产业新城北区概念规划》、《成都科学城总体城市设计》、《成都市实施“东进”战略总体规划》三个尺度与类型各不相同的丘区项目(图1),梳理其规划设计主线,尝试归纳出有关丘区设计的五点策略,希望能够对其他同类型项目提供有益借鉴。

图1. 三个成都及周边丘陵地区项目分布图

1 以需求为导向,提供嵌入丘陵的精细化空间产品——眉山产业新城北区概规

1.1 项目背景与规划重点

该项目是由开发商委托的策划+概念规划类项目,场地位于眉山市北部的保胜乡,属于长秋山余脉深丘地区,紧邻天府新区,距离成都老城约50公里,规划范围52平方公里,核心区约3平方公里。

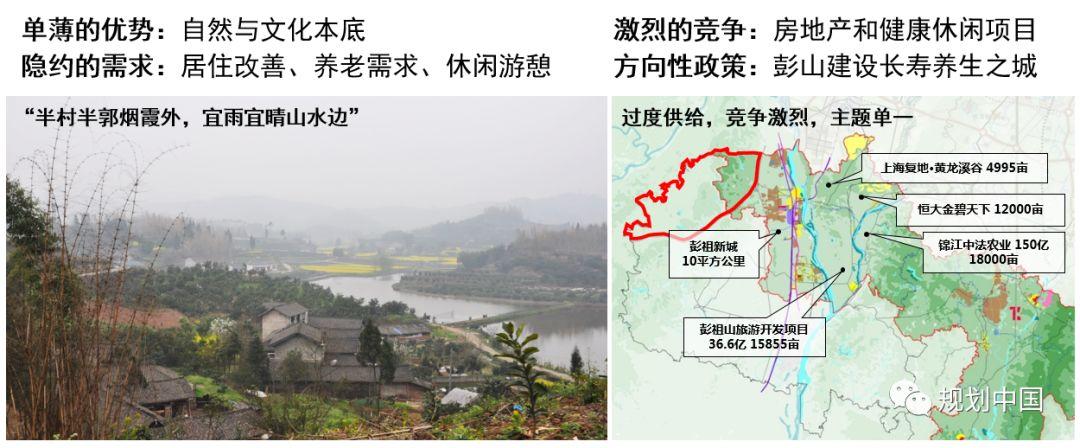

从发展条件来看,该地区具有成都外溢的康养消费需求,眉山建设长寿养生之城的政策性方向,以及区别于成都平原的特色化丘陵本底条件。但同时,边缘化的交通区位,历史人文资源比较优势不足,周边养老地产与健康休闲类项目的同质化竞争是其面临主要挑战(图2)。

图2 本底条件与周边房地产和健康休闲项目分布

基于上述发展条件,规划强化两条主线:

1.以新消费需求为导向,策划与本底条件相适应的主导功能;

2.以丘区为载体,提供精细化的空间产品供给。

1.2 基于消费需求认知,明确功能与产品特质

规划首先研判三方面消费需求特征:1. 成都人热爱时尚新潮、自然体验、偏好“游+购+住”的新消费需求。2. 康养领域年轻化、服务前端化和线上线下相结合的新消费趋势。3. 互联网时代背景下注重休闲、工作、交往、多元联结的新生活方式,以及更加注重体验与服务,趋于离散化出行的新消费特征。

基于消费需求认知,结合丘区本底条件,规划提出“养+购+游+居+业”的混合、分散化功能组织模式。此外,针对传统地产开发模式,提出创意植入、人气导入、信息链接、平台搭建四个方面产品供给思路的转变。

1.3 结合丘区特质,提供精细化的空间产品供给

(1)丘区地形、空间结构与功能空间偏好三者耦合

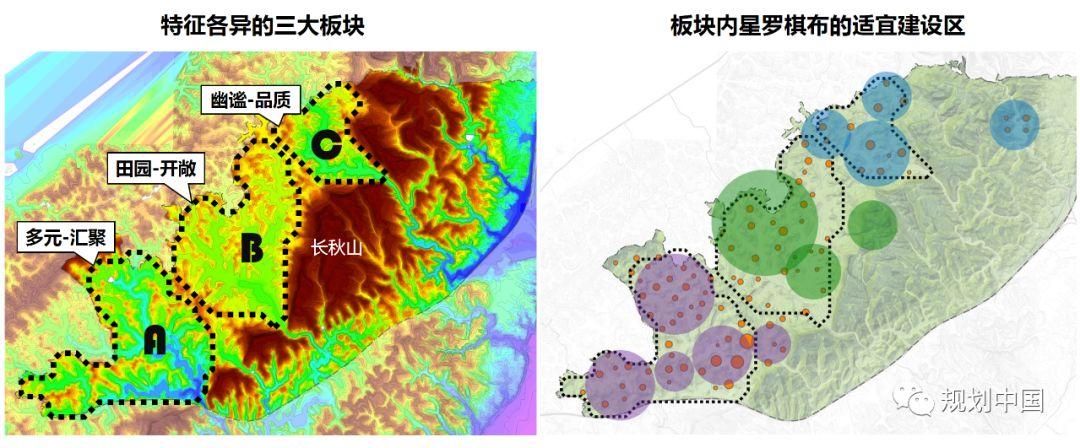

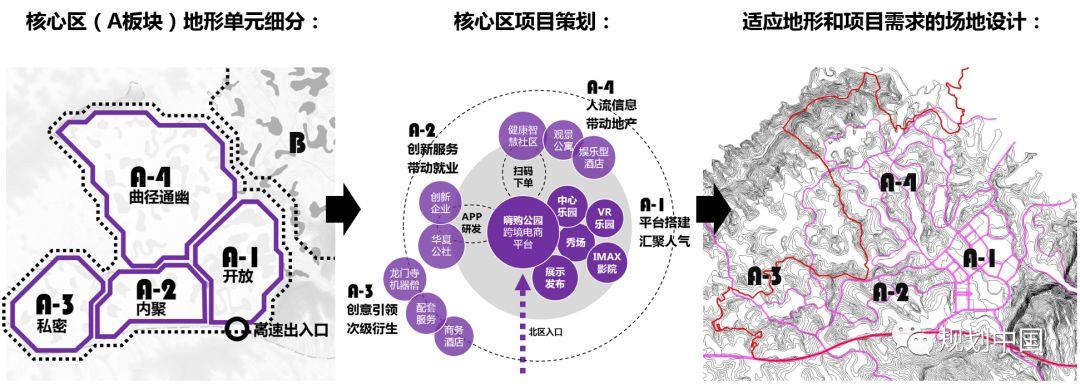

规划首先识别出场地内三大地形板块,归纳出各自空间特质和适宜承载功能,通过多要素叠加分析,提炼出三大板块之中的适宜建设区域(图3)。

图3. 地形板块和适宜建设区域适宜图

结合地形特征与功能空间偏好分析,规划提出云团式的总体空间结构。各云团功能定位与地形板块的空间特质相吻合。云团内部则采用分散化布局模式,一方面契合丘陵地形特质,一方面匹配功能性项目的空间需求(图4)。

图4. 云团式规划结构示意图

在三大板块基础上,规划进一步细分地形单元,识别出每个单元的环境特质和适宜承载功能,最终使策划功能精准嵌入丘区地形中(图5)。

图5. 核心区地形单元、承载项目与场地设计示意图

(2)总体布局强化设计语言的连贯统一

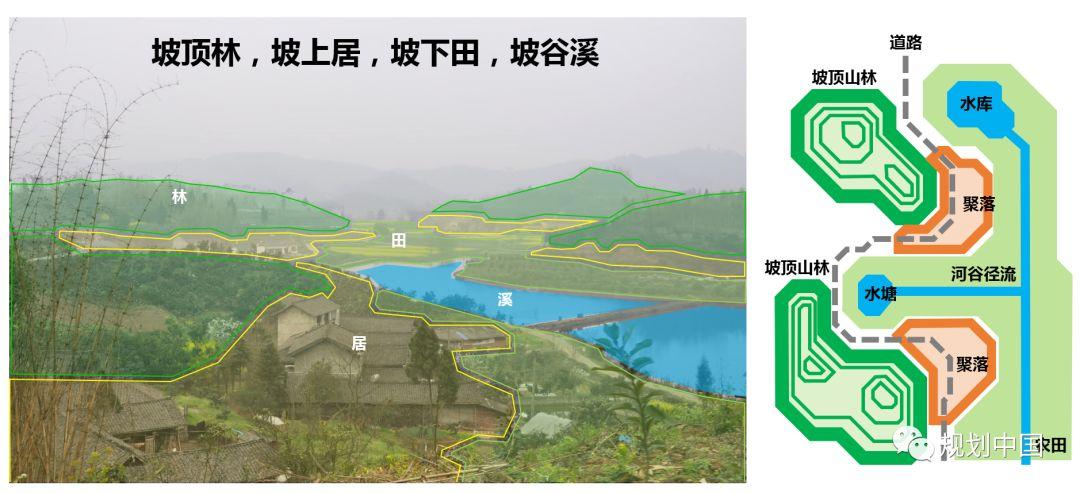

通过实地调研,保胜乡所在区域留存下的是一种典型的“坡顶林,坡上居,坡下田,坡谷溪”的传统人居模式(图6)。

图6.地方人居模式示意图

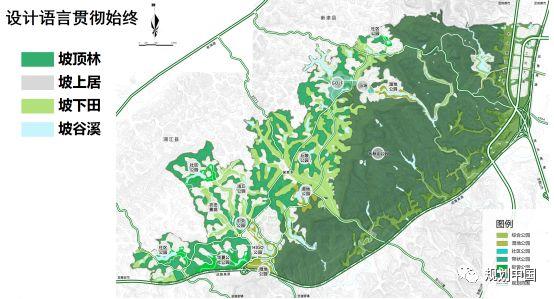

规划将这一模式进行延续,并形成贯彻始终的设计语言:坡顶保留自然林地,形成连贯的山体公园;坡面进行低强度、有限度开发,人工环境与自然山水相融合;坡底保护农田与汇水,嵌入慢行游憩体系。片区内最终形成“以山为魂,以水为脉,星罗棋布,相簇成云”的总体设计意向(图7)。

图7. 片区空间布局模式示意图

2 为高端创新功能提供开放、可生长的总体空间框架——成都科学城总体城市设计

2.1 项目背景与规划重点

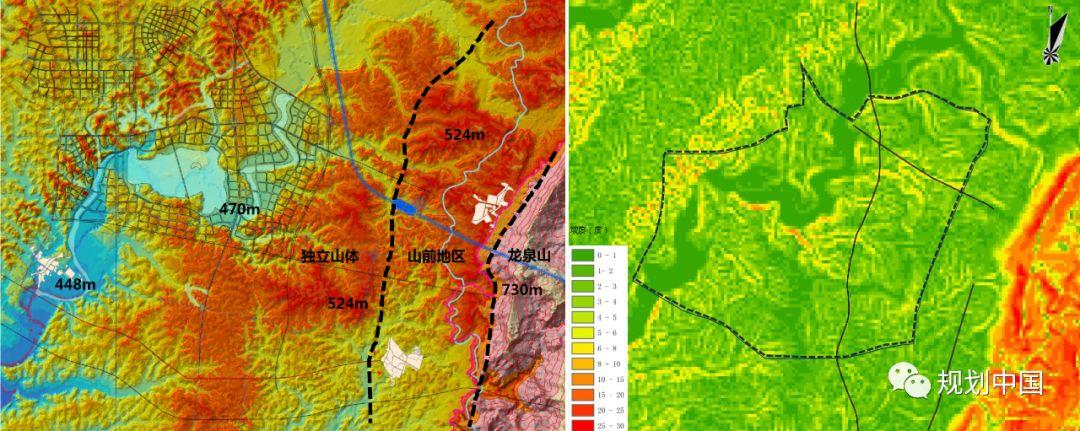

该项目为方案征集竞标类项目,场地位于天府新区核心区,地处龙泉山山前深丘区域,规划范围47平方公里。目前核心区内已完成了兴隆湖和环湖部分地块建设。规划的核心任务在于依托丘区地形,为未来基础科学创新与高端服务功能,提供可生长、具有开放性特征的空间框架。

2.2 总体空间格局的建立——回到场地本身

(1)初期方案:偏向城市型布局思路

项目初期方案构思,主要结合场地内“S”型脊线,建立交往与游憩绿环,组团中心与服务功能结合绿环布局,整体上突出“环+心”型空间结构。初期方案虽然试图寻找到契合丘陵山地的空间组织逻辑,但实际上构建出的是一种城市型、具有向外延展态势的空间结构,不利于组团格局的形成,同时贯穿着“扩大价值界面+围合价值空间”的平原地区设计思维(图8)。

图8. 初期方案构思草图

(2)回到场地本身,重建方案组织逻辑

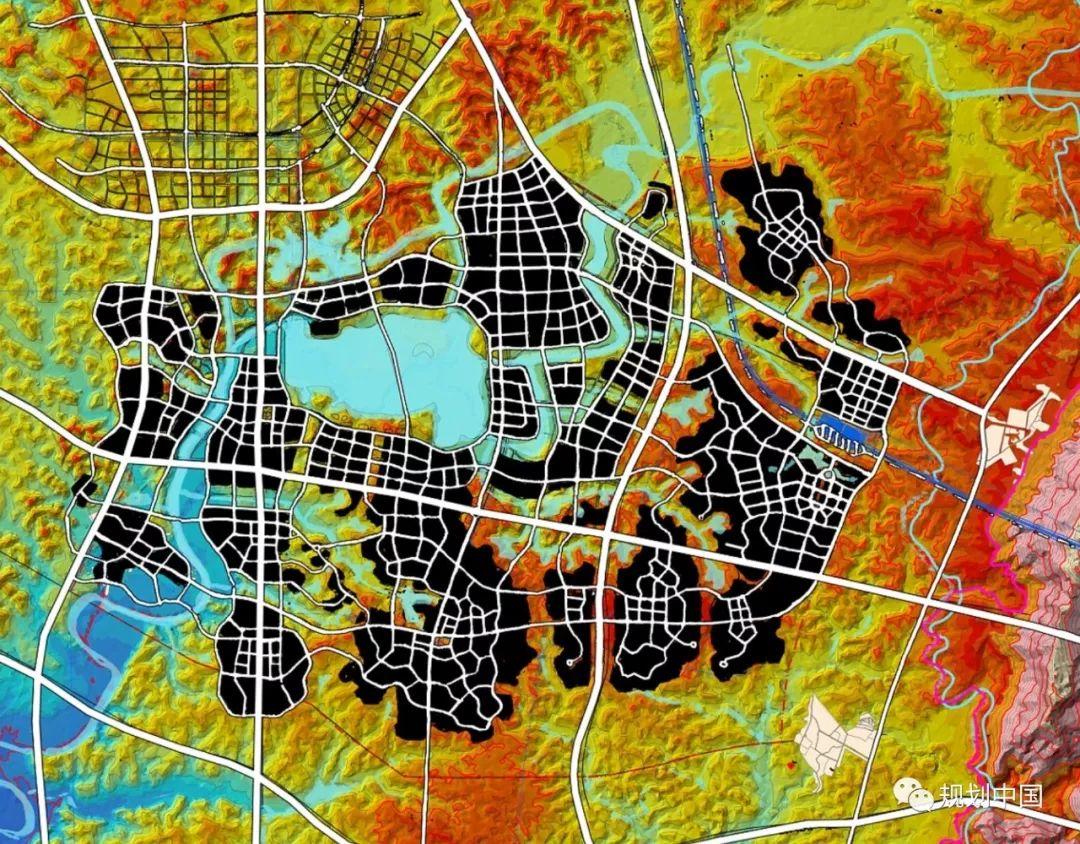

新一轮方案的构思从对场地的再认识开始。首先,以高程判断总体形与势:未来片区内的建设应迎合连绵、环抱、团块状的丘陵山势。第二,以坡度和汇水判断适宜建设空间:片区内汇水区域坡度较大,建设应避让留白,而丘陵山脊相对平缓,具备较为理想的建设条件(图9),这一点也颠覆了之前方案中的场地使用模式,形成了新的共识。

图9. 场地高程和坡度分析图

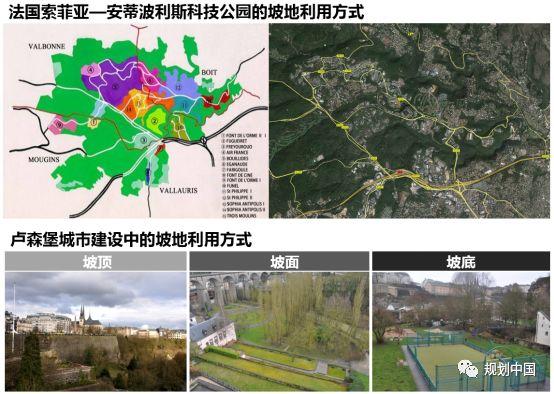

在场地使用上,借鉴索菲亚-安蒂波利斯科技公园以及卢森堡的城市建设模式,坡顶、坡面和坡底区分利用,布局相适宜的功能(图10)。在土地利用方式上,借鉴日本筑波科学城,围绕轨道站点布局公共服务功能,外围创新、研究和居住功能混合、组团化布局。

图10. 索菲亚-安蒂波利斯科技公园和卢森堡城市建设中的坡地利用方式

(3)建立灵活开放、可生长的总体空间框架

基于上述逻辑,方案的图底关系得以清晰重建。首先,“图”,即建设区域,主要依托丘顶与缓坡进行布局,形成灵活、弹性的组团格局;“底”,即生态空间,主要选择场地内坡度较大的洼地和汇水区域进行控制预留,最终串联成网,并与龙泉山、鹿溪河等外围区域生态要素交织融合。

从路网骨架来看,区别于城市外延型路网结构,采用“向外联通的区域干路+贴合地形的尽端式自由格网+组团中心的小街区密路网”总体模式(图11)。

图11. 重新建立空间组织逻辑后的方案构思草图

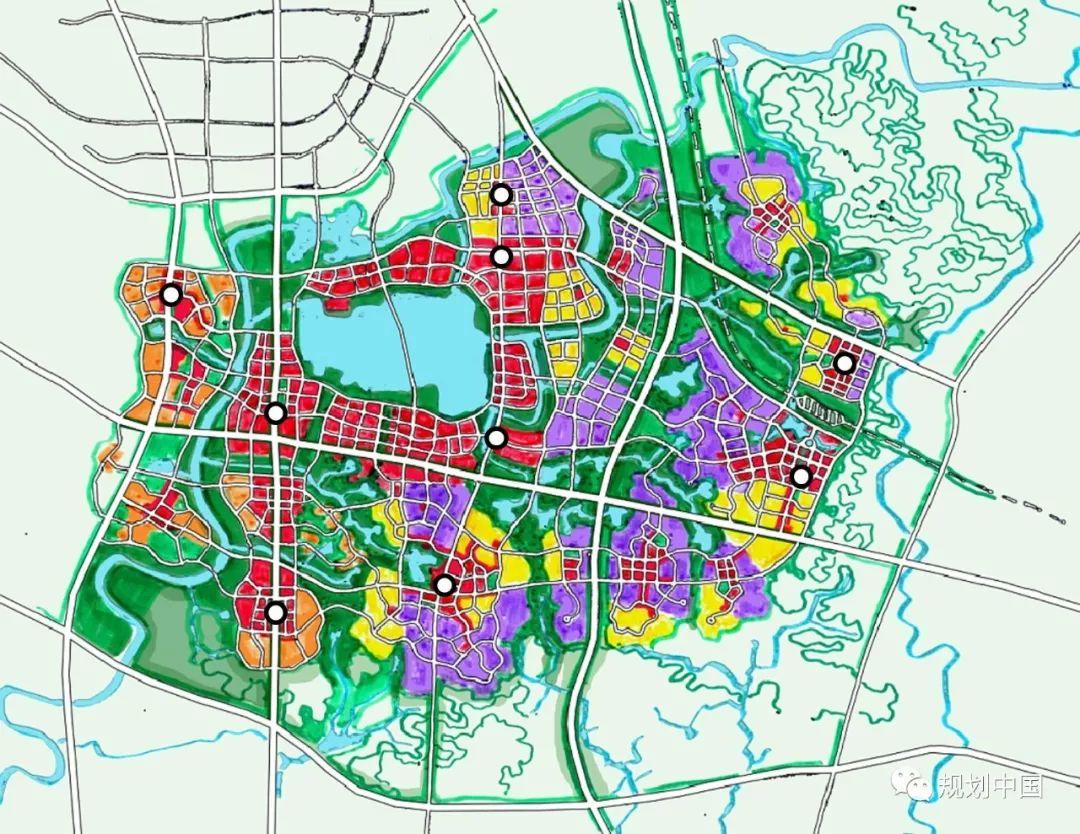

用地布局方面,由于未来创新功能和引入项目存在较大不确定性,因此,空间布局更加侧重提供一种简易清晰的生长框架,并能够直观传达出功能布局的核心逻辑,例如TOD、功能混合、低强度开发模式等(图12)。

图12. 科学城空间布局方案构思草图

在重点片区的细化过程中,上述原则得以贯彻和延续,但场地设计还值得继续深入推敲。此外,一些特色化小尺度空间还需要在下一阶段工作中充分设计。创新型地区,此类空间非常值得推敲却又容易被忽视(图13)。

图13. 科学城核心区场地处理、总体设计以及小尺度场镇的空间改造方案

3 基于传统营城理念,建立创新空间模式——成都市实施“东进”战略总体规划

3.1 项目背景与规划重点

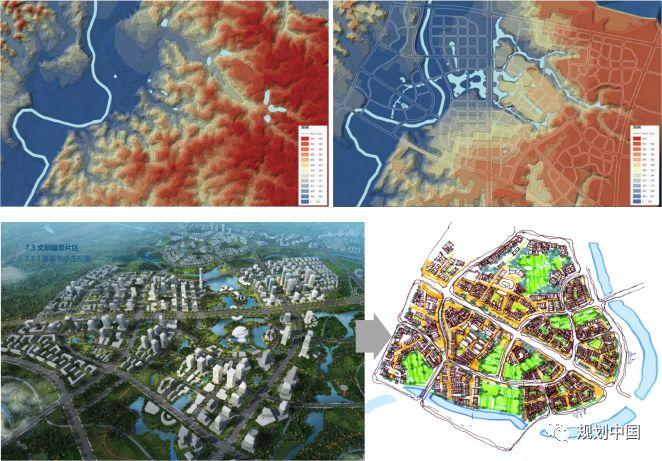

该项目为宏观-中观尺度的战略规划类项目,规划范围以龙泉山东侧区域为主,总面积3976平方公里。龙泉山以东的金堂和简阳地区目前开发建设程度较低,生态环境以山、水、丘、田为核心要素,具有典型的川中丘陵人居特色,与龙泉山西侧的川西平原聚居模式有着显著差异(图14)。目前,东部区域的发展格局和建设重点已基本明确,各分区规划正在开展编制。规划认为现阶段设计部分的重点,是在宏观尺度和总体层面,为同步展开的各分区规划提供一种可供向下传导的空间模式和设计原则。

图14. 龙泉山以东区域地貌特征与坡度分析图

3.2 基于传统营城模式,明确东部区域新空间模式

模式的建立以两项基本认识为前提。

1. 空间布局应遵循成都因形就势、顺应自然,不完全拘泥于择中规整的传统营城理念。

2. 城市建设应突出川中丘陵地区特色,强化与川西平原差异化的人居模式。

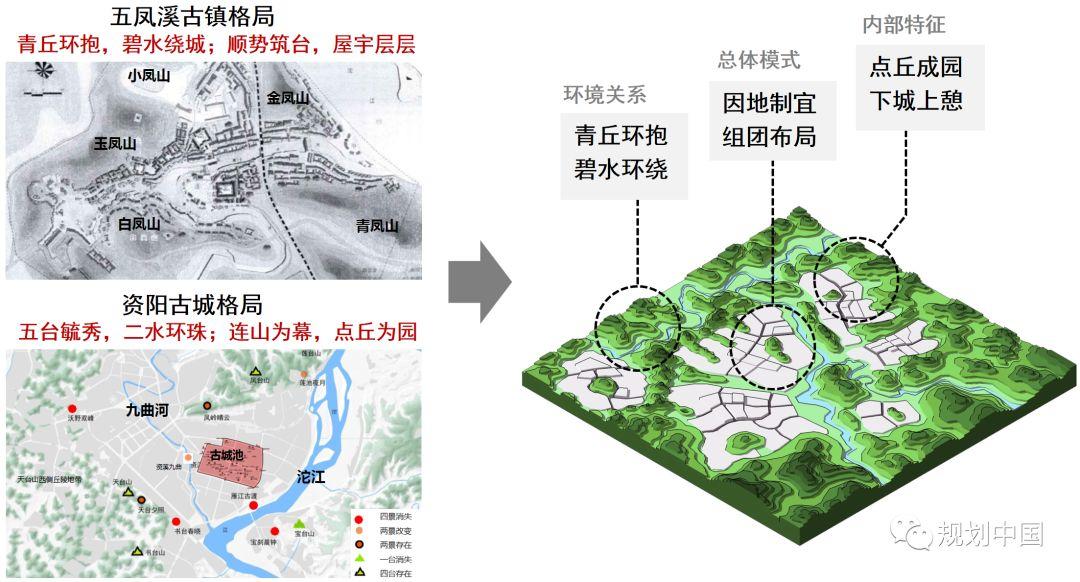

规划重点对龙泉山以东区域的五凤溪古镇和资阳古城空间格局进行研究,尝试归纳川中丘陵地区典型的营城特征。根据研究可以看到以下几方面主要特征:从城镇与外围环境关系来看,川中丘陵聚落具有“青丘环抱”、“碧水环绕”的特征;从城镇格局与形态来看,具有“组团布局”、“因形就势”的特色;从城镇内部空间组织来看,通常采用“点丘成园”和“下城上憩”的营建手法(图15)。结合上述研究,规划明确了三个层次的空间组织与设计原则。

图15. 五凤溪古镇、资阳古城格局以及传统川中丘陵地区营城特征示意图

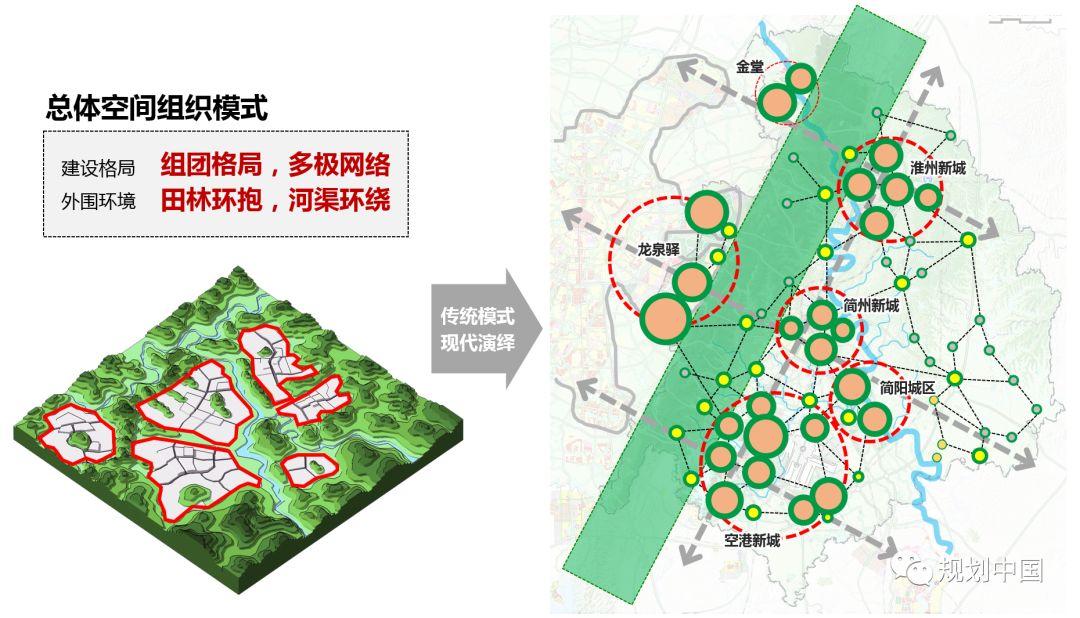

(1)总体空间组织模式:强化以组团为核心

首先,城镇空间强化“组团格局,多极网络”特质,以组团作为基本空间单元,贯穿方案始终。组团的规模按自行车15分钟出行半径并结合丘陵地区特征进行考虑,每个组团以10-25平方公里为宜,未来居住功能和各级公共服务设施均以组团为单元进行配置。

第二,充分保护组团之间的山、水、丘、田自然生态环境,延续“田林环抱,河渠环绕”的传统人居意向(图16)。

图16. 东部区域总体空间组织模式图

(2)组团内部空间组织模式:明确四项核心准则

1. “青丘为幕,碧水穿城”:组团与外围丘陵地势形成良好的界面接驳关系;最大程度地保留原始汇水区,将自然河渠水系引入组团之中,提升环境品质与空间活力。

2. “功能多元,产城共融”:组团内部融合就业、宜居、服务、游憩等多种功能,基本的城市活动均在组团内部解决。

3. “轨道引领,理水筑核”:以TOD模式为引领,依托城际铁路和轨道站点,构筑组团中心。中心功能和重大公共服务设施结合水体景观布局。

4. “点丘为园,下城上憩 ”:延续传统川中丘陵地区的营城手法,城市建设布局在地势相对低缓的区域。保留城市中的特色丘陵与河渠水系,建立高低连续的绿色开敞空间系统(图17)。

图17. 组团内部空间组织模式示意图

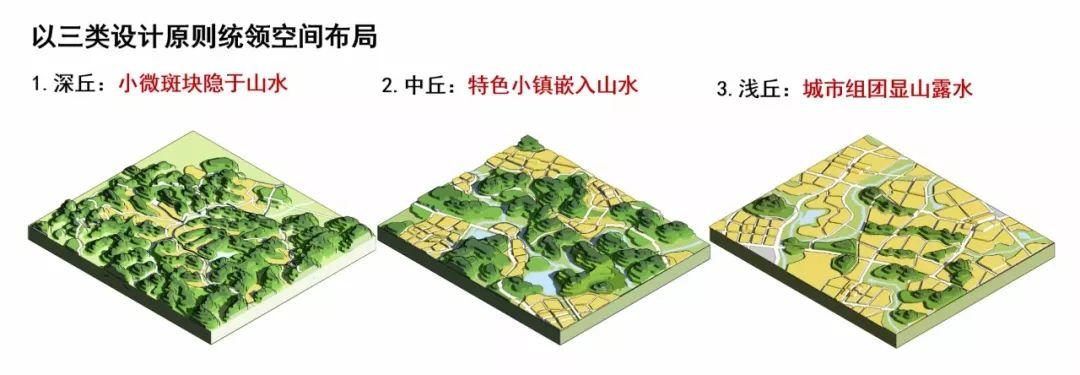

(3)空间布局与设计层面:以三类原则统领各片区布局

结合东部区域地形特征,提出三类丘区设计原则:深丘地区突出分散化、低强度的布局特征,体现“小微斑块隐于山水”的设计意向。中丘地区突出自由灵动的布局模式,体现“特色小镇嵌入山水”的布局思路。浅丘地区干路网设计相对平直,支路网贴合地形,总体强化“城市组团显山露水”的空间特色(图18)。

图18. 三类丘区基本设计原则示意图

4 小结:丘陵地区方案设计的五个策略

基于上述三个项目实践,尝试提出以下五个方面丘区设计策略。

1. 嵌入性:丘区地形的整体多变性,造就了片段场地内的相对唯一性特征,并且在叠加了小区域的社会文化、气候条件、人居模式、审美观念等要素之后,这种场所的独特性变得更加突出。因此,设计方案需要嵌入到具有独特性的场地之中,实现各项要素的关联耦合。

2. 多样性:丘陵地形的空间肌理变化丰富,具体处理方式也必然存在多样和灵活的特征。例如从空间格局来看,可结合地形采用带型、指型、组团型等多种组织方式。从空间形态来看,可依据不同的山丘剖面采用显山露坡、随坡就势、强化丘形、避丘就平等不同设计策略[2]。从路网结构来看,也可根据丘陵的深浅程度、土地的开发方式采用叶脉状、变形格网等多元化模式。

3. 可生长:对于新建区域而言,宜选择可持续生长的组团化布局模式。一方面,山水环境与人工建设能够形成和谐的图底关系,建立相对平衡的状态,避免人工建设对于自然环境的过度压制。另一方面,组团结构有利于灵活、弹性的开发,应对未来的不确定性。组团规模可结合地形条件,基于慢行交通半径进行设置。

4. 开放性:丘区建设,应充分保持整体格局的开放性,城市组团与大环境格局相互融合。例如,生态结构中,通过生态廊道,建立内部与外部生态斑块的联通;景观格局中,重点建立内部环境与外围大山水格局的联系等。

5. 创新性:传统时期,丘陵地区的城市建设体现的是一种因形就势、顺应自然,不完全拘泥于择中规整的基本理念。在丘区设计中,这一理念应加以延续并进行创新。新的丘区空间组织模式需要与新的功能需求、生活方式、交通组织模式等方面相适应。

(感谢《成眉石化园区及周边区域产业新城概念规划与城市设计》、《成都科学城总体城市设计》、《成都市实施“东进”战略总体规划》三个项目组全体成员的智慧贡献和辛勤付出!感谢合作单位成都市规划设计研究院在技术思路形成过程中给予的帮助!)

【参考文献】

[1] 黄光宇.山地城市学原理[M].北京:中国建筑工业出版社,2006

[2] 唐燕,郭磊贤.基于坡度分析的丘陵城市形态设计策略研究[J].现代城市研究,2015(6): 85-92.

[3] 许乙青,刘博,黄娇.南方丘陵地区城市规划地域性应对策略[J].规划师,2017(11): 85-93.

[4] 陈玮,对我国山地城市概念的辨析[J].华中建筑,2001(6): 55-58.

[5] 曹珂.山地城市设计的地域适应性理论与方法[D].重庆:重庆大学,2016.

点击浏览相关主题文章

规划问道

规划问道