作者:黄璐(深圳市城市规划设计研究院)

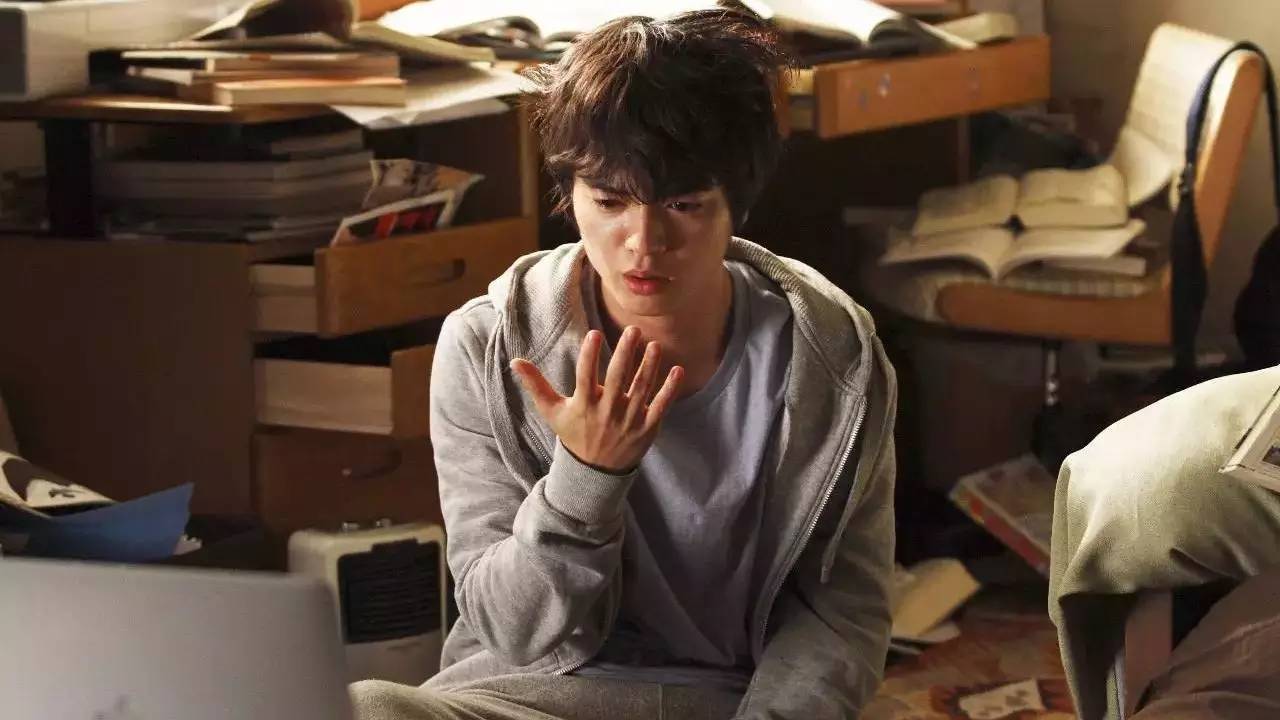

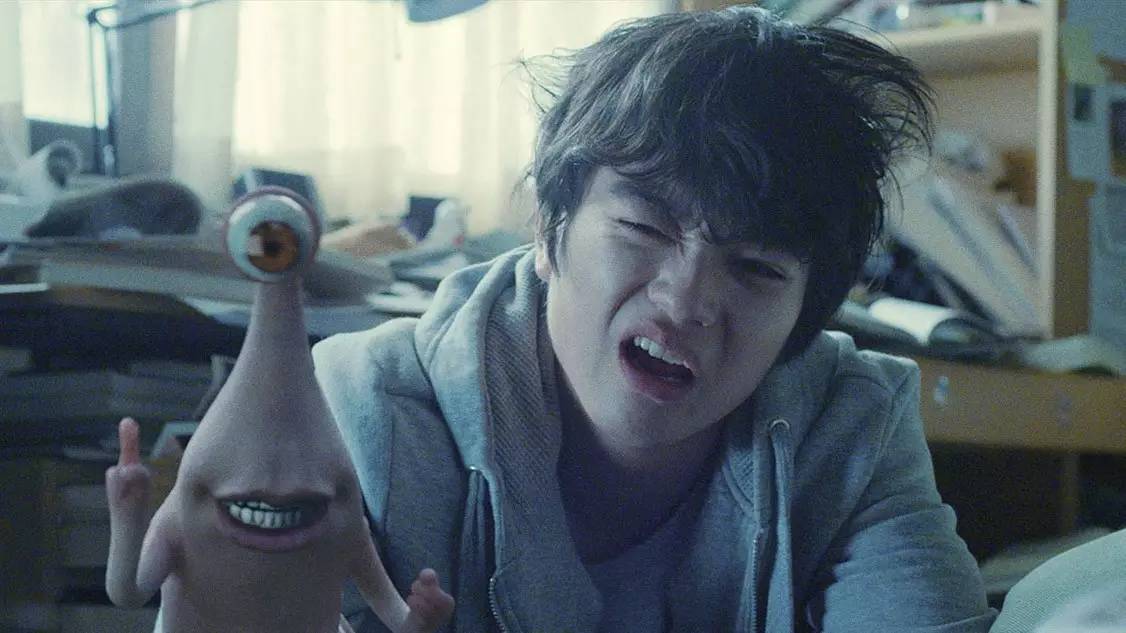

《寄生兽》——这是一个男孩与他的“右手”的故事。

一只寄生兽攻击了高中生新一,但攻占大脑失败,只得落寞地寄居在他的右手里。这相对其他寄居兽一击即中大脑而比,是一次羞愧的失败。但这种失败却成就了新的希望——人类与寄生生物共存的希望。

于是,寄生兽“小右”开始改变自己的饮食习惯与生存习惯,它与新一之间不再是占领与被占领的关系,而是共生。它不仅拯救新一的生命,也帮新一切菜煮菜。如果说,前者还免不了有小右必须依赖寄主身体而存活的功利,而后者已经是一种亲密的情感关联。前者是“我们离开对方后谁也活不了”,而后者已经是不愿离开不忍离开的相知相守。在日本独有的“切腹式”暴力美学之下,我们竟然看到除了暴力之外的另外一种思考——原来,蚕食并不是寄生的全部,或许,双赢才是一种面向未来的选择。正如影片中那拥有最高智慧的亲和派头目宫田良子所思考的那样——有一天寄生兽能够改变饮食习惯与生存习性,寄居于人类的日常生活。

寄生,很多时候让我们容易联想到城市中的一种生活状态——寄居生活。这个词虽无恶意,听起来却总是会有生理上的不适。老人寄居在儿女的城市之中;保姆寄居在雇主的豪宅之中;新移民寄居在原住民的主场里……寄居是一种姿势:它虽委身屋檐下却不能血脉相连;寄居是一种情感,虽有所依靠却又摆脱不了漂泊之心。

说到底,寄居是近期这样一系列新闻勾勒出来的模样:

南山区某小区240平住宅里被分成了38个隔间,里面住着36个租户;

白石洲一农民楼多房被隔断为“胶囊旅馆”;

宝安区某出租屋大火15分钟7人遇难;

名校毕业生来深工作不到两个月烧炭自杀;

深圳人买房转战增城,价格仅为深圳楼价1/7;

……

于寄居者而言,可能家乡已无片瓦遮头,或者异乡给了能够改变的幻象,我们被迫出走,或者被引诱着出走,其中夹杂着的孤独、流离与恐惧,只有自己洞悉。我们用各自的方法吮吸城市的汁液,以求向上生长。

但宿主又是谁?这究竟是谁的城市?

或许,很多时候,我们倾向于在户籍制度上找寻这种归属感。宿主与寄居者的关系,可能更像是户籍人口与非户籍人口之间的关系。一个户口本成为一道墙,墙里岁月静好,墙外风雨飘摇。再或者,也有很多时候,我们愿意在是否有房中找寻这种归属感,房内安居乐业,房外居无定所。又或者还有很多方面的小细节,让我们感受到略微的不适,例如车牌——我们用自嘲的方式来疏解这种不适,我们会对无法在上下班高峰期走hov车道的人,笑着说,“生活在深圳最底层的是单身外地牌司机”。

还有,我们对不论户籍都能平等的殡葬制度赞许的同时,笑着说,原来,这座城市里最动人最真实的solgan是“来了就是深圳鬼”。

……

在城市的眼里,人口有时是红利,有时是累赘。有人会被待若上宾,也有人会遭遇弃若敝履的境遇,以致于有人感概,“连被剥削的资格没有”。就像是前段时间《上海市城市总体规划(2016-2040)》草案公示与深圳正式实施《深圳市户籍迁入若干规定》所引发的争论一样,对于一个面向全球的开放城市而言,它应该用什么方式来对待蜂拥而来的人口?对于大量人口涌入之后的城市配套设施供需矛盾又该如何解决?人口调控之中,又该如何避免“误伤”?

在深圳36岁生日的时候,深圳人发起了一个“深圳不关门”的庆生活动。而从昨天(2016年9月1日)正式实施入户新规来看,深圳,或许真的城门未关。

城门未关只是开始,如何共生或是影片中宫田良子所需要思考的一样,更是一个值得探讨的实验。而实验,不正是深圳之所为为深圳的所在么?

规划问道

规划问道