总规试点中城市综合交通规划的转型

2018年4月,杭州市规划局、萧山区政府、都市快报在杭州国博中心,联合举行的走向世界名城的杭州新一轮城市总体规划系列论坛的综合交通专场正式开始,邀请市民跟交通规划圈内的专家共同展望未来。

中规院交通院总工程师殷广涛在会上进行演讲,从多方面、多角度跟市民共同剖析杭州的交通“蓝图”,他的演讲主题是《总规试点中城市综合交通规划的转型》。(下面是演讲实况哦~)

殷广涛:谢谢主持人!非常高兴有机会和大家一起交流关于杭州城市交通的发展,我跟杭州也不陌生,差不多20年前,当时有幸参与杭州跨世纪交通规划,2000年版,当时杭州给我留下非常深刻的印象,到现在为止,一听到杭州发展很好,就感到很自豪,听到杭州交通拥堵指数很高,就很忧虑。

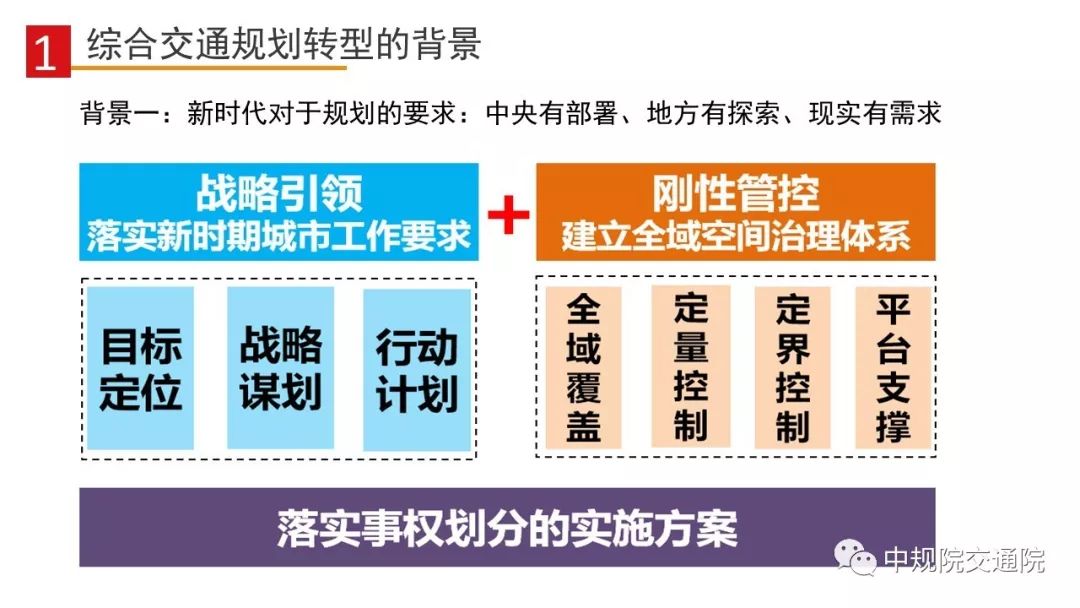

我分享的题目是《总规试点中城市综合交通规划的转型》,论坛的主题是总规,我分享的主题里,应该说背景是总规试点,核心内容是想谈谈对综合交通规划的看法,当然焦点是转型,就是说现在来做跟以前做应该要有什么样的不同。综合交通规划转型的背景:中央有部署,地方有探索,现实有需求。从中央的部署来说,按照中央城市工作会议的要求,包括总规试点要求,可能有12个字在系列论坛里都听到了,一个是战略引领这四个字,这轮的规划工作里怎么落实新时期的要求,包括目标定位、战略规划、行动计划。第二个四个字是刚性管控,怎么使得这张蓝图落地,能够建立起全域空间治理体系。第三个四个字是事权对应,做好这件事需要中央政府、地方政府以及其他的参与方,但是各自要承担什么样的作用?这跟综合交通规划提出了要求,综合交通里哪些是战略引领,哪些是刚性管控,哪些是事权对应的。这是第一个背景。

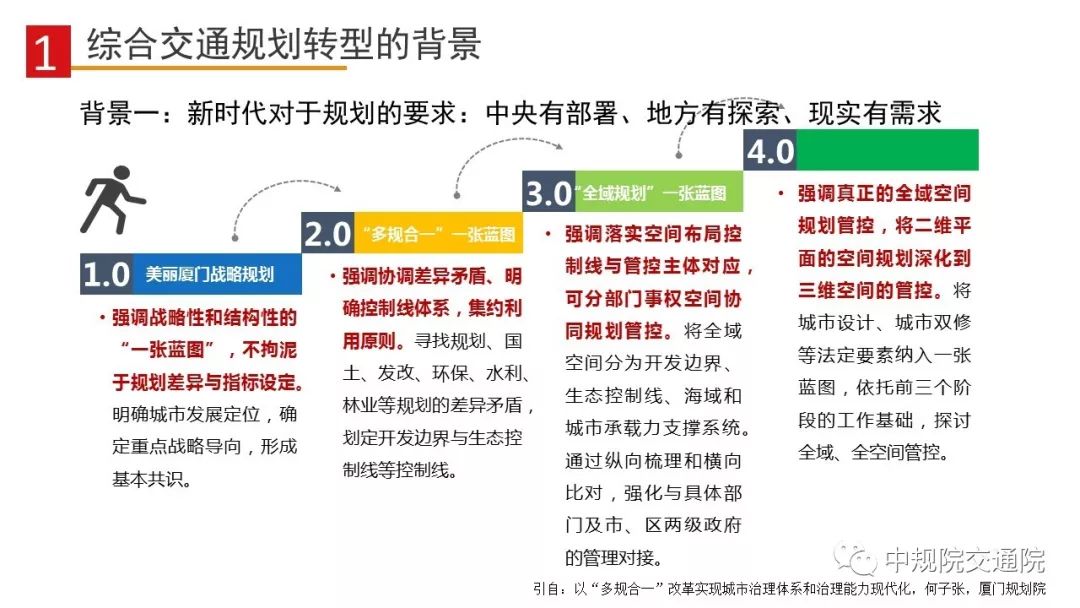

第二个背景,地方探索的经验告诉我们什么?下面这张图片是厦门的总规试点,厦门的总规试点提了四步走,第二方面,针对目前规划存在的矛盾问题的解决,就是一张蓝图怎么解决目前的差异矛盾,第三是全域规划一张蓝图,作为各个部门共同对话一个平台,第四提出的是全域的地上地下一起管,使得管理上不漏空档。

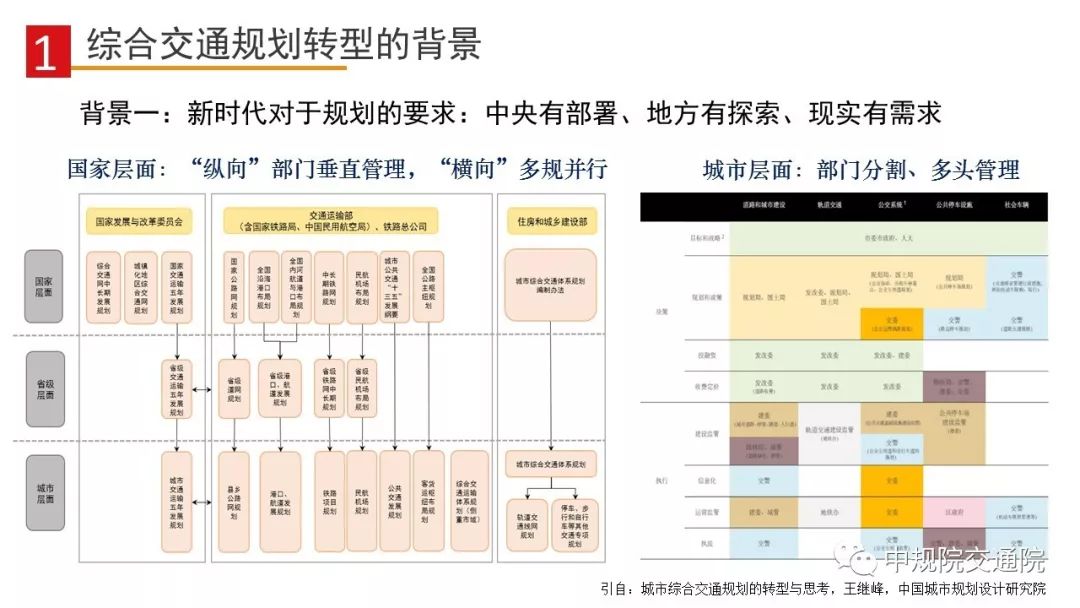

对交通规划来说,大家会发现,交通规划本身是专项规划,但是也存在国家层面上的纵向部门垂直管理,横向是多种规划并行,这里面简单可以看出来,我们的铁路也好,航空也好,包括城市交通也好,都存在纵向横向并行的特点。所以在城市层面也存在部门分割和多头管理,怎么使得这些矛盾在这轮规划编制过程中能够解决,这系我们现实的要求。

第二个背景讲讲交通特点,北京的交通特点有什么参考价值?第一,人口分布的50%限行。城市在扩张,空间层面发生变化,1995年到北京,三环边背后就是绿地,应该说是庄稼地,张局长当时在北京是更早的时间了,当时感觉城市的功能都在三环以里组织,到2014年,看到2000多万的人,有50%的人住到五环以外,这带来什么问题?城市功能盘活的空间,交通服务的空间变大了,而且这个大的情况可能超出我们的一些想象。

第二,轨道交通运量占公共交通50%的现象。大家都说不行了修轨道,北京2016年总运量轨道占到50%,我们经常提到双50%,公交占50%,轨道占公共交通50%,目前在北京已经到了50%阶段,对杭州来说可能刚刚过1/3。

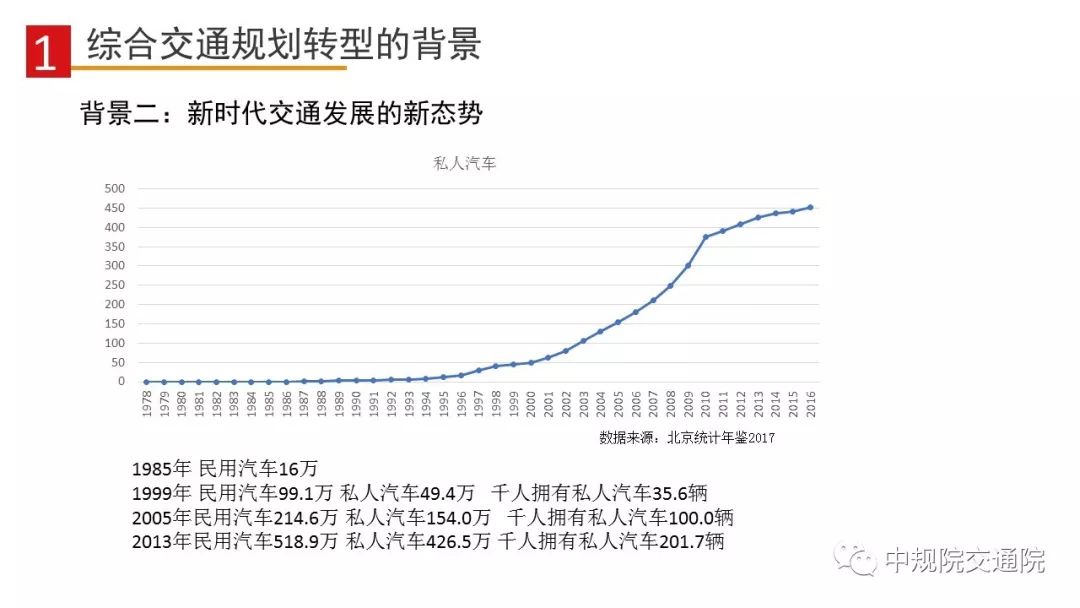

第三,私人载客汽车的千人拥有率,北京200辆。2000年做杭州交通规划的设想,会发现这个发展特征已经是我们的现实。

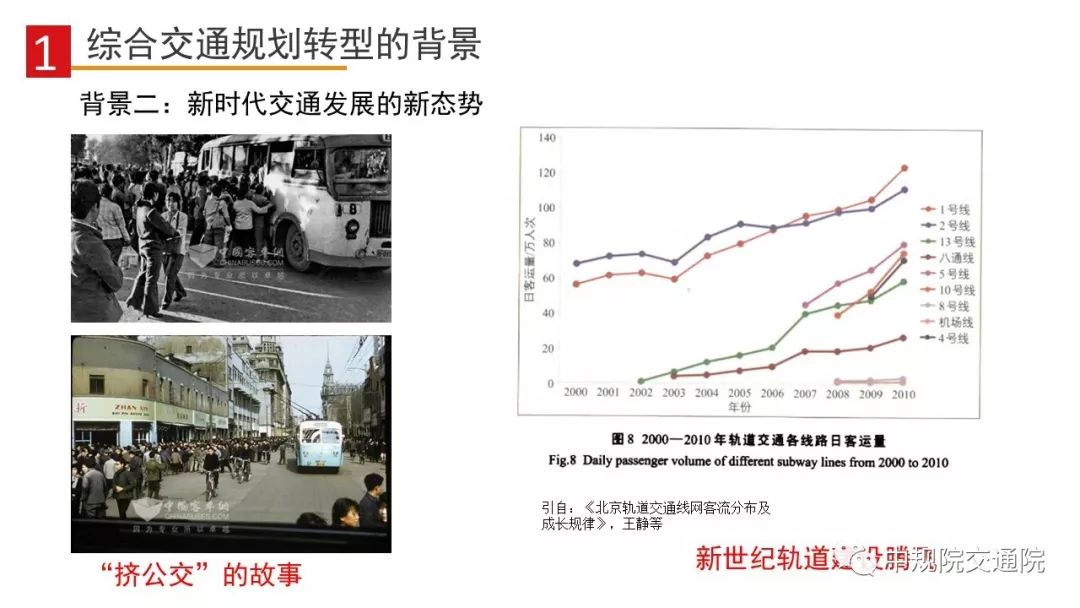

简单举这三个例子,就是说不同的阶段面临不同的问题,这个阶段交通面临的问题怎么办?回顾几个图像,不同时代的交通规划做不同的事情,左边的是1989年的交通规划,当年解决挤公交的问题,当时除了公交就是自行车,私人小汽车非常罕见。第二是进入新世纪,启动轨道交通的建设,这是北京的照片,北京已经有1、2号线,另外是大规模的轨道建设,撑起了公共交通里的50%。

小汽车,80年代的时候基本不存在,但是到了90年代,到了2000年,尤其是2010年,这20年,北京的汽车拥有量从1999年的千人35辆,到2013年达到千人200辆。咱们现在过了这个时间,到了2018年,这三个事情都成事实了。

人口密度的增长和蔓延怎么解决,长距离出性的发展,私人汽车拥有量的发展。提醒我们空间范围不能太小,只靠轨道建设是一个方式,私人小汽车的发展不仅仅是发展,还要管理。未来的出路在哪?有两个事情要关注:第一,规划的创新;第二,新技术发展;第三,治理方式的发展。这是我想交流的第一个方面,关于背景方面。

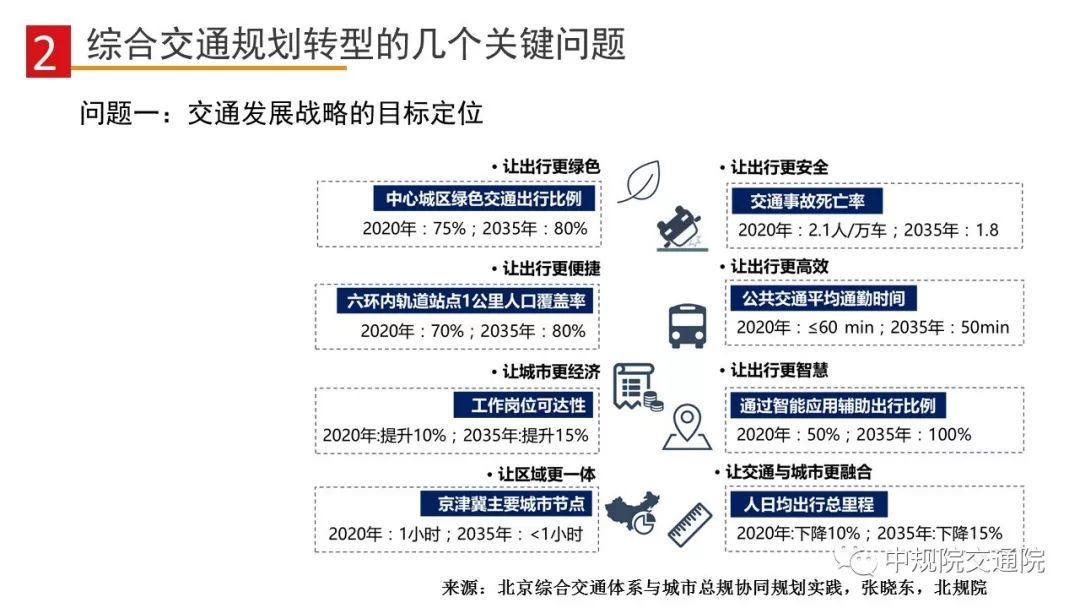

第二方面,关于这轮转型中我们做交通规划会面临哪些问题,应该说问题很多,我简单举几个例子。交通发展战略的目标定位。要发展绿色、低碳,使得百姓满意。从交通本身来说,要快速、方便、经济、舒适。但是我们进一步怎么落实整个规划里的指导。我们在参与北京的交通规划里,我们讨论的时候提了几个事情,我们关注这几个指标,这几个指标在2000年提得比较少。一个指标是人均出行总里程,在北京为什么要提下降10%,空间拉大的同时,有很多的常距离需求,是对城市功能扩展中的良性健康的指标要有一定的尺度,我们认为北京有一部分可能是要考虑怎么下降的问题。第二,怎么让出行更便捷,北京的指标,六涣之内轨道站点1公里人口覆盖率2020年70%,2035年80%,轨道交通发展到什么样的服务水平。第三,公共岗位的可达性。我们经常会说要发展轨道引导城市,但是真正的指标是吸引大家来乘坐轨道交通,但是乘坐轨道交通,如果服务水平不高,是无法吸引大家的,所以要有竞争里,最关键的指标是轨道站点周边的就业比重是什么样的。另外公共交通的指标问题,如果不够快速,没有竞争力,是不能提高比例的。我们讨论宏观目标的时候,可能要考虑到具体的指标改善,我们怎么样可以实现。这是第一个关键的问题。

第二个关键的问题,空间上面临的挑战更大,而在这个大空间里我们看需要做什么类似的转变,应该说城市走向城市群后,有四个空间要支撑,第一是传统做得比较好的中心城区,第二个空间是国家大区域的联系,高铁的发展在支撑,应该说非常好,但是恰恰有两个空间比较薄弱,一个是城市群的空间,另外一个是都市圈的空间,为什么薄弱?两个原因:一个原因是我们没有到那个阶段,我们现在到那个阶段了。另外从管理体制讲,这是治理上的老大难问题,存在跨行政区域,存在跨部门,不是城市政府说了就算,恰恰是城市群和都市圈,需要大家合作的情况。因为以前没有到这个阶段,我们对它的认识存在一些不一定完全正确的事情。所以我这里请大家注意,城市群要讨论的时候,不是拿着中心城市的特征去做城市群,城市群的核心是经济功能,而不是城市功能,应该是经济活动单元,有联系的城市群之间,未来要支撑产业发展,是经济单元所需要的,这里面城市群交通重点不是说上下班的问题,是自身经济的商务联系,例如货运联系。这个认识清楚后,我们考虑城市群设施的时候会做一些改变,要怎么变。

这里举两个例子,一个例子,关于杭州机场怎么定位,机场是城市群的枢纽门户服务,咱们考虑机场规模建多少的时候,要考虑腹地是什么,不再是单一城市,是城市群城市。你要连接的点不仅仅是中国版图,是全球功能节点怎么联系的问题。很高兴看到这轮,杭州研究机场衔接的时候,把机场和都市圈的轨道网合一在考虑,至少我赞同这样的方案。这是城市群的第一个例子。

第二个例子,城市群涉及到大的区域设施怎么定的问题。传统铁路枢纽会说分方向服务,多个枢纽,分方向服务隐含的是什么?是内外的关系,城市里是内,外面是外,自然划了一个圈,你认为是承担内外关系。而实际上是怎么看?站在城市群活动角度看,我认为是分两类区域,一类是有区域职能的板块,另外是没有的,没有的对城市群来说是忽略的。不是说只考虑内外关系,而是考虑承担区域职能和不承担区域职能的两类板块划分问题。对承担区域职能的板块,我们需要它互联互通,需要它直接服务,我们要从单一枢纽走向枢纽群,主要是对区域功能板块的使用,对这个板块,可以当成传统的小城市解决,说这个城市需要对外服务,需要直达服务,需要直达中心,这样就会对我们带来一些挑战。

去年杭州在研究杭州西站选址,杭州西站的选址一定要打造成杭州西部区域有承担区域职能的区域,这个区域需要对外联系,而且需要直接联系,才会出来我们西站的功能定位,而不是只承担杭州往西方向运输的问题。

第三,我想谈谈都市圈交通的再认识。都市圈本质特征是城市功能的再扩展,比如说城市功能里最核心的职住关系在更大范围的调整,这个调整带来的问题,其实跟传统城市类似,在功能上同构的,城市活动的功能在更大范围的分布,但是空间有差异,原来是混合型的,这是中心和外围之间的联系,不同的城市会说外围区域和中心城市之间,外围就业到中心城上班的问题,跟传统有什么不一样。

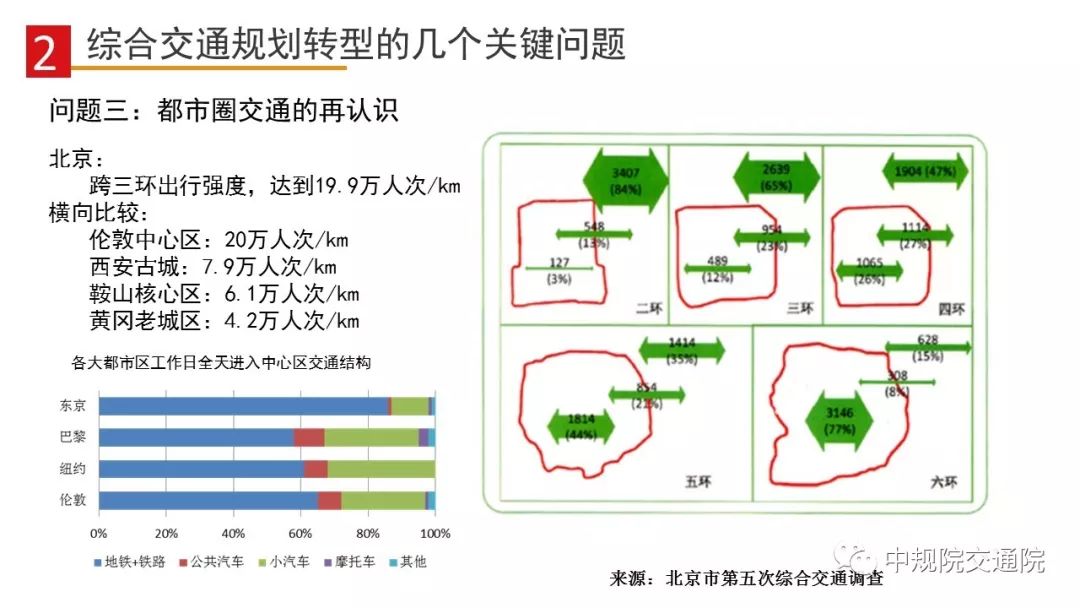

有三个大的不一样:第一,规模强度超出日常的判断,我举个例子,北京现在穿越六环一天人次308万,而上海,如果只考虑对外交通的话,只是100万人次,但是你要考虑都都市圈的话,北京现在就是300我万人次。对北京来说,北京压力最大的是四环,1100万人次一天,按照腾挪空间距离来看,三环压力最大,三环长度48公里,每天穿越954万人次,这个规模达到什么规模?达到曼哈顿核心区进出的规模。伦敦核心区也是这个量级,西安可能是10万。规模超出你的想象,它是中心和外围的走廊服务问题,未来解决的方式结构目标会更高,这是为什么未来国际大都市国内进出城提升到60%、80%。

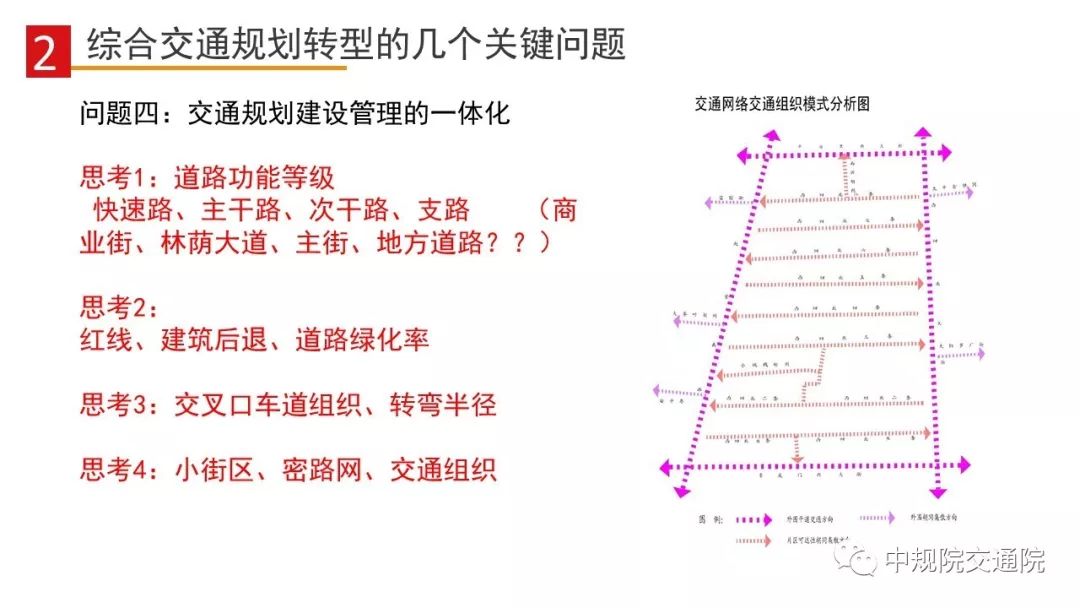

最后两个认识,一个认识是咱们这轮说一张蓝图干到底,规划不仅仅是规划,要跟建设管理实现一体化。

上图是三亚全国双修试点里大家反响很好的一个整治项目,这是三亚城市示范的示范路,这个效果大家认可,但是从效果看规划的要求,跟效果之间的对应关系,我们需要做哪些类似的变化?肯定很难看到比较简单单一的红线跟外围界限的关系,这条路很难简单地说是主干路、次干路的关系。这就引起一个思考,道路功能等级,只提到四个级别够不够?你要考虑是不是商业街的问题,是不是林荫大道的问题,是不是主街,是不是地方道路的问题。红线、建筑后退、道路绿化率的问题,交叉口车道组织、转弯半径的问题,小街区、密路网、交通组织的问题。北京的胡同虽然是传统的,也可以认为是小街区密路网,胡同组织是南北的干线是地区活动中心的概念,都是商铺、小店服务。里面的红线是什么概念?这是公寓楼里的电梯,人家只服务于沿线的一些人。那条路上会有沿线大院里的人出来活动,那是他们的公共客厅。你认识这个特点,会说这个胡同不能简单地把外面的交通引进去。最外围是公共空间,再中间是半公共空间,四合院里是私人空间。知道这个机理才知道怎么做。

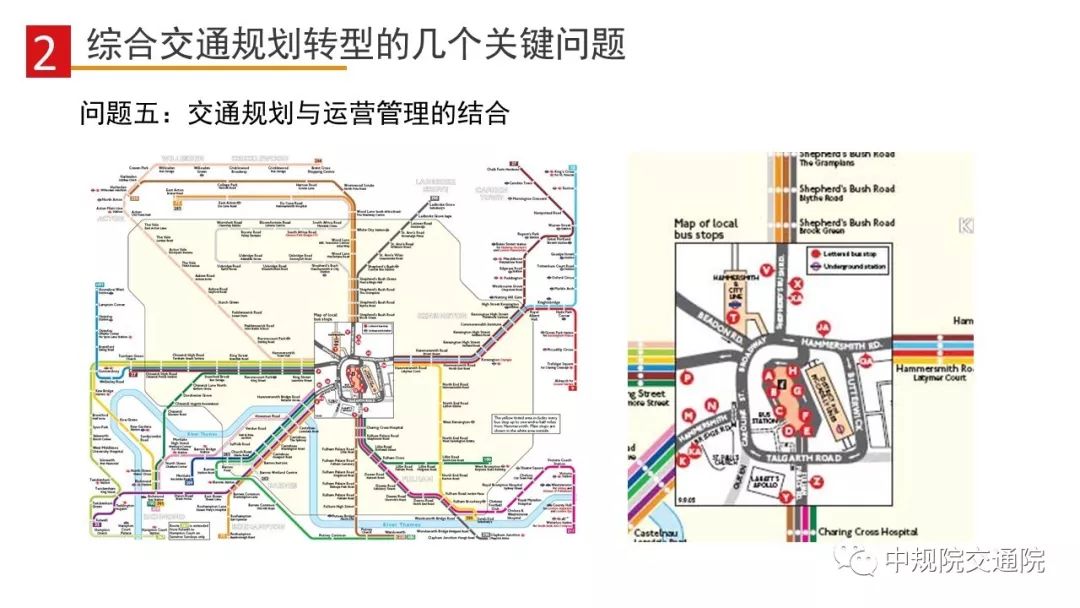

下图是伦敦的图,当年我在伦敦呆过一年,什么是好的公交系统?

我认为通过这张图体现出来了,站在路口周围的时候,看到这张图心里就踏实,我知道走什么线路,都清清楚楚,跟我们交通线网图有什么区别?它把周围的道路,离你比较近的,200米内的所有公交站点都标在图上。在北京经常有人问哪条路的哪个公交站点在哪个地方。带来的思考是什么?我们的公交怎么样可以更有吸引力?杭州150公里的公交,快速公交的线只有几十万人次,下一步怎么提升?要考虑三个关系。从政府看:绿色交通、利益平衡、财务可持续、百姓满意。公交运营看:票款收入、财政、路权。但是从百姓期盼看,百姓希望下楼有站,到站有车,车到有座,要点到达。放在一起怎么实现,这是一个考验。要关注客运量、客运周转量,换乘本身有换乘感知问题,换乘免费而不是优惠,只有免费才有强烈的信号告诉你这是一个整体,换乘零成本。就像枢纽想无缝衔接是一个道理,不是把换乘搞成换乘零成本,换乘感知零成本。站点准点率,满载率问题,发展定制公交会发现,要有座,要快捷。

简单跟大家分享关于新时代的交通规划的问题,交通应该到了提品质交通的时候,而衡量的标准是服务市民的满意程度,当然实现的路径,实际上没有那么复杂,可能很多刚才说的概念的东西,要回归本源的东西,规律的东西,常识的东西,关键是怎么做。

个人认为实现的手段里,要拥抱新技术,创新新治理。

关于我们

中规院交通院始建于1982年,是全国性的交通研究、学术交流、咨询服务机构,承担国家城市交通领域政策和基础研究项目,开展国家及行业标准规范编制,承接地方政府和有关机构委托的城市交通规划设计与研究咨询,组织学术交流。

ID:CaupdUTI

长按识别二维码关注我们

输入“检索”即可查看往期原创文章

规划问道

规划问道