规划背景

管控建设强度是城市规划的核心工作之一。不论是芝加哥的高低错落、巴塞罗那的整齐划一,还是香港的集中高密,境外城市早在上个世纪初、中就对建设强度采取了分区管控的措施,形成了密度分布有序,空间形象清晰的局面。而在国内,分片、分时期编制的控制性详细规划在确定容积率指标时缺乏总体指导依据,很容易出现以下问题:

(1)受利益相关方的干扰,相邻地块之间难协调,公共资源被过度占用;

(2)编制时间不一致,价值导向不统一。例如:中心区早编制,强度值可能偏低,边缘区晚编制,反而是成片的高层、高密度;

(3)各专项规划不匹配,如市政基础设施、公共服务设施的配置依据不充分;

(4)交通和区位较好的地块缺乏合理导向,例如,轨道交通站点周围土地利用效率不高。为落实总体规划对城市功能结构、空间形象的要求,为控制性详规编制提供依据,从2004年开始,深圳、武汉、上海等城市率先编制了建设强度分区规划,对建设强度的分布做出整体性安排,提高管控效力。

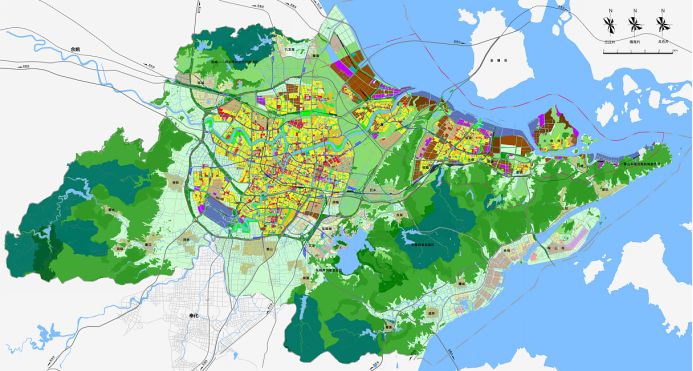

2014年,由宁波市启动了中心城建设强度分区规划,结束了全市没有强度分区的历史,规划总面积2560平方公里,有两大目标:

1.美丽宁波、山水宜居、高低错落。宁波市的建设条件与上海、深圳等城市不同,人地矛盾并不突出,山水景观优势明显。本次规划以宜居、舒适、美观为主要发展导向,选择适中的强度指标,提升城市整体人居环境。并对“三江六岸”等带有鲜明地域特色的区域进行详细研究,打造特色景观节点,优化天际轮廓线。

2.公交优先、强化中心、疏密有致。充分体现TOD发展理念,使城市公共中心与公共交通相互耦合,该高则高;而在历史文化保护地段以及滨江、滨湖等公共区域,保持景观开敞和空间舒适,该低则低。

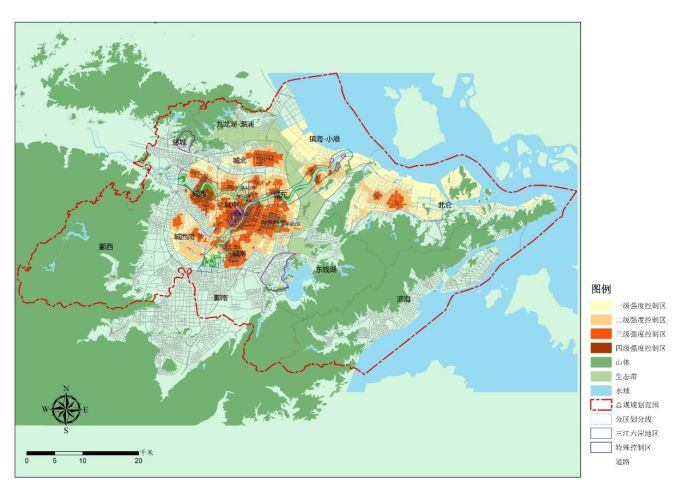

图1:宁波中心城土地使用总体规划

02

项目构思

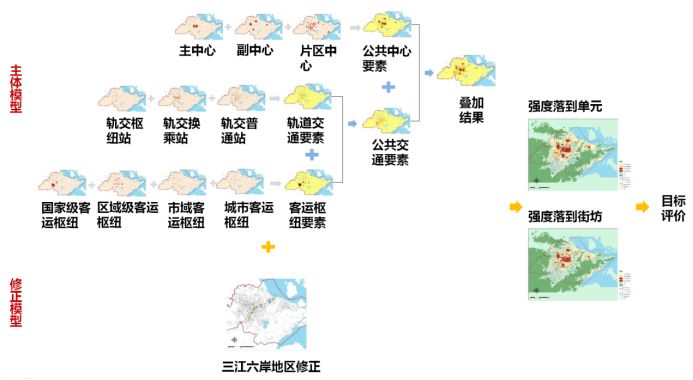

宁波市中心城建设强度分区规划采取了“横纵结合”的技术路线:以土地适宜性评价技术为核心,通过各强度影响因素的作用范围在空间上叠加,实现中心城的强度分区、分级。横向上将各种因素分为“效率”与“美学”两大类。

效率因素包括:公共中心、轨交站点、客运枢纽等,用于提升城市整体的运转效率;美学因素包括:三江六岸等重点地区的风貌保护、景观控制、城市设计要求,目的在于优化重点区域的景观形象。两大类因素相互叠加,转变为指标,落实到街坊,形成强度分区基准。纵向上分为宏观、中观、微观、实施四个层次。

宏观层次借鉴香港的“密度分区指引”方法,基于“效率”与”美学”确定每个街坊的基准容积率区间;中观层次借鉴纽约的“特别意图区”方法,将城市重点地段、历史街区、生态敏感区等划为特别管控区,其内部的容积率数值由各片区专项规划指定;微观层次借鉴新加坡的“基准加奖励”控制方法,针对地块的自身属性,对基准指标做上下浮动,得出地块容积率;实施层次借鉴美国的“包容性住房计划”,针对公租房、旧城更新等特殊性建设项目,给出容积率调整规则,形成项目容积率。

图2:本项目技术路线

03

主要内容

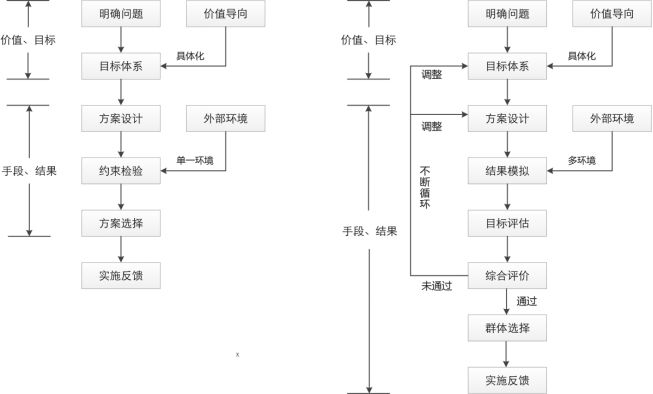

本次规划参考决策支持理论,引入计算机辅助系统,形成建设强度分区规划支持系统。时序上划分为“明确问题、目标体系、方案设计、结果模拟、目标评估、综合评价、群体选择、实施反馈”八个阶段,阶段之间存在反馈与循环机制。

图3:建设强度分区规划在时序上与传统规划的区别

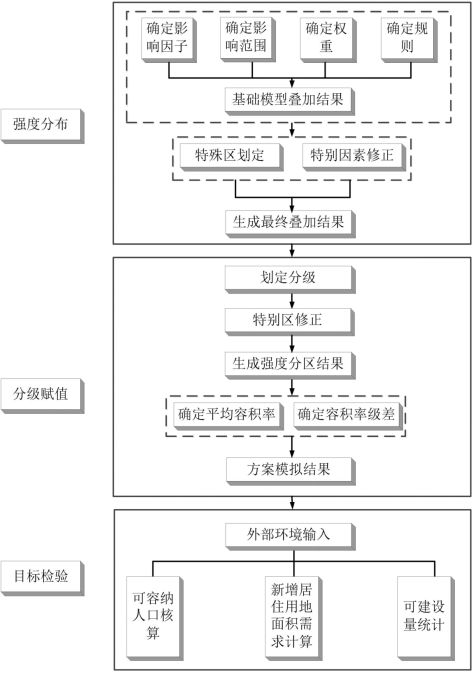

借助自己开发的计算机软件,形成三大模块:

1. 强度分布模块。根据不同影响因子及权重生成不同的强度分区方案;

2. 分级赋值模块。基于建设总量的控制,对不同的强度分区进行赋值;

3. 目标检验模块。当外部环境有变化,及时对不同分区方案的目标达成情况进行评估,帮助决策者做出调整规划的选择。

图4:建设强度分区规划支持系统三大模块

大致过程:(1)根据影响因子的类型、作用范围、相对权重,进行组合,形成8个备选方案,通过计算机程序进行自动分区赋值;(2)在旧城更新力度小、和旧城更新力度大两种外部环境下,根据9大类、22小类因子作出目标达成的评估。通过雷达图清晰反映不同方案之间的特色、差异。(3)通过TOPSIS法进行方案排序,并对优选方案不断微调,广泛听取外界的意见,反复循环,使决策多方参与者的意见相互靠拢,达到基本满意,获得最终方案。

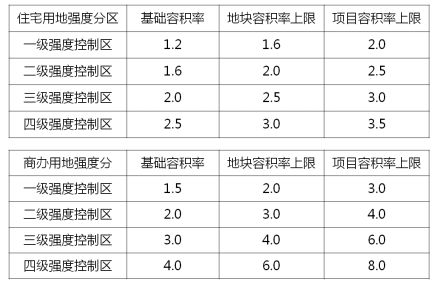

规划成果为 “一图一表一则” 。一图:中心城建设强度分区图。一表:用地强度控制表,他们均可以直接进入规划管理信息系统数据库,为日常管理业务所用。一则:产生指标的规则可转变为强度分区管理导则,作为地方性管理规范,直接指导控规,在特定条件下也用于地块出让。

图5:宁波市中心城建设强度分区图

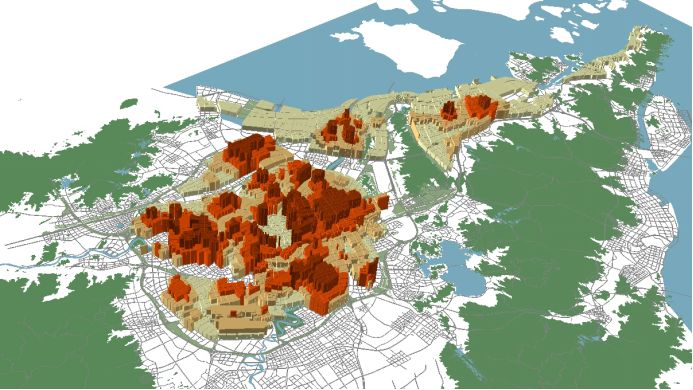

图6:宁波市中心城建设强度分区三维效果图

图6:宁波市中心城建设强度分区三维效果图

表1:宁波市中心城住宅商办用地强度控制表

04

项目特色

1.引入决策支持系统,提升规划编制的效率、质量。

首先,基础数据统一建库,方案可以快速生成,便于方案比较;便于将目标体系转变为控制规则,计算精确、指标可靠,大幅提升工作效率;

其次,促进规划编制过程的公开透明。通过人机交互、可视化等方法降低了多方参与的门槛。规划系统的不同专业,基层管理的不同部门,相关企业和利益相关群众,都可方便参与。他们既可对影响因子、权重提出修改意见,也可以修改达成目标体系;

依据上述规则、机制,使得规划编制过程快速高效,人为因素干扰明显减弱。

2.便于规划成果与后续管理相衔接

规划成果中的图、表可以直接进入规划管理信息系统的数据库,用于日常各项业务;产生强度指标的有关规则可进一步转变为地方性的管理规范。

3.既贴近宁波实际,又可供各地参考

最终选择了强度适中的方案,兼顾宜居舒适、土地集约利用,体现本地特色。强度分区规划的基本思路可以推广到全国各大城市,决策支持技术也可供各地借鉴。

05

实施情况

规划编制完成之后,其他规划的编制和建设用地管理都参考了强度分区的模型和数值,在宁波市各项规划编制、城市建设管理中发挥了极大作用:

1. 作为其他规划编制中控制强度的依据。宁波中心城区总体城市设计、北仑分区规划、东钱湖分区规划等,均以强度分区规划成果作为依据,对城市形态、功能进行优化,对建设强度实现整体而有序的控制,进一步转化为控制性详规。以北仑分区规划为例,原控规容积率普遍较低,造成土地利用效率低下。规划参照强度分区重新梳理,在城市公共中心区域及轨道站点周边大幅提高了强度数值,显著提高了用地效益。

2. 轨道交通站点周边用地功能和强度调整。在宁波市城市快速轨道交通近期建设规划调整中,站点周边用地需要预先控制、指引,为此,以强度分区规划为依据,根据不同站点周边的功能定位、影响圈层,拟定不同开发强度等级,有效体现了TOD发展理念。

项目地点

浙江省宁波市

编制时间

2014年9月~2015年12月

项目规模

规划面积约420平方公里

项目团队

教师规划设计所 宋小冬教授工作室

合作单位

宁波市规划设计研究院

所获奖项

2017年度浙江省优秀城乡规划设计二等奖

规划问道

规划问道