“2015年度全国城乡规划设计奖”评选结果已揭晓,在28个省、自治区、直辖市提交申报的1134个项目中,我大深规院喜获四个全国一等奖:

《深圳国际低碳城系列规划》

《前海深港现代服务业合作区2、9 开发单元规划》

《留仙洞总部基地城市设计》

《合肥市肥东县长临河镇总体规划》

本周,我们将分享“全国城乡规划设计一等奖系列”的最后一个项目,《合肥市肥东县长临河镇总体规划》。

作者:王晓宇(深圳市城市规划设计研究院)

作者:王晓宇(深圳市城市规划设计研究院)

前言

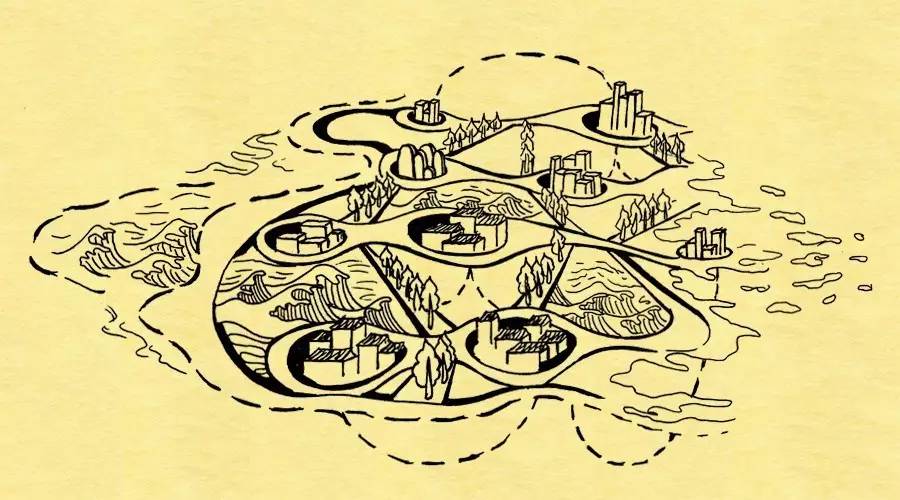

九龙攒珠——重现被遗忘的乡愁

“九龙攒珠”是巢湖北岸村落典型的布局形态,最早可溯于元末明初。在环巢湖周边,天然岗地与农耕文明孕育了极其体现驭水智慧的“陂塘系统”,这种“旱能补水、涝能蓄洪”的水系统恰好体现了当今我们所倡导的生态海绵城市建设理念。在长临河一带,以“插草为标、一里一村”的方式形成布局均衡的乡村聚落,定居点一旦确定就不能更改。因此这些村名也是中国氏族乡村文化的真实写照。

从某种意义上而言,以“九龙攒珠”为特征的生态水脉与“氏族乡村”所代表的传统文脉构成了长临河镇特殊的双重基因。在合肥构建“大湖名城,创新高地”的战略背景下,“环湖十镇”中距离合肥中心城区最近的长临河镇率先启动新一轮总体规划,备受社会各方关注。如何在保护与修复环巢湖生态环境的前提下引导环湖小城镇“创新发展、特色发展、持续发展”,实现“看得见山,望得见水,记得住乡愁”的发展愿景,成为本次规划面临的重要课题。

作为环湖十镇之首,紧邻合肥市区的长临河镇镇域总面积157.2平方公里,辖18个村、2个社区,人口5.2万人。优越的区位交通优势、丰富的生态自然资源、深厚的历史文化底蕴是长临河最突出的三大优势。本次规划重点从“生态保护、文化传承、旅游发展、特色塑造”四个维度出发,试图为长临河镇构建具有前瞻性与实施性的总体发展蓝图。

1,规划理念——探索环巢湖区域特色小镇发展模式

巢湖,中国五大淡水湖之一。由于过去城市与工业的迅速扩张,巢湖的水质每况愈下。保护、修复巢湖区域生态环境成为研究环湖区域规划的重中之重。严格保护生态环境、严控城镇建设规模、严禁环湖工业发展已形成全市共识。在合肥“大湖名城、创新高地”的战略目标下,本次规划试图通过协调生态保护、镇村特色、旅游发展三者之间的关系,以“环湖首镇、生态慢城”为发展目标,探索一种适用于环巢湖地区的新型特色小镇发展模式。

创新发展——在建设规模紧缩与生态底线约束的宏观要求下,作为环湖小城镇群中率先编制总体规划的长临河镇具有深远的示范意义。本次规划提出以新型城镇化为指导思想,摒弃“新城式、摊小饼”的乡镇规划模式,以“适度集聚、多点极化”的创新思维引导全域建设空间布局,在保持传统镇村空间肌理的前提下,形成镇村有机生长的网络发展体系。

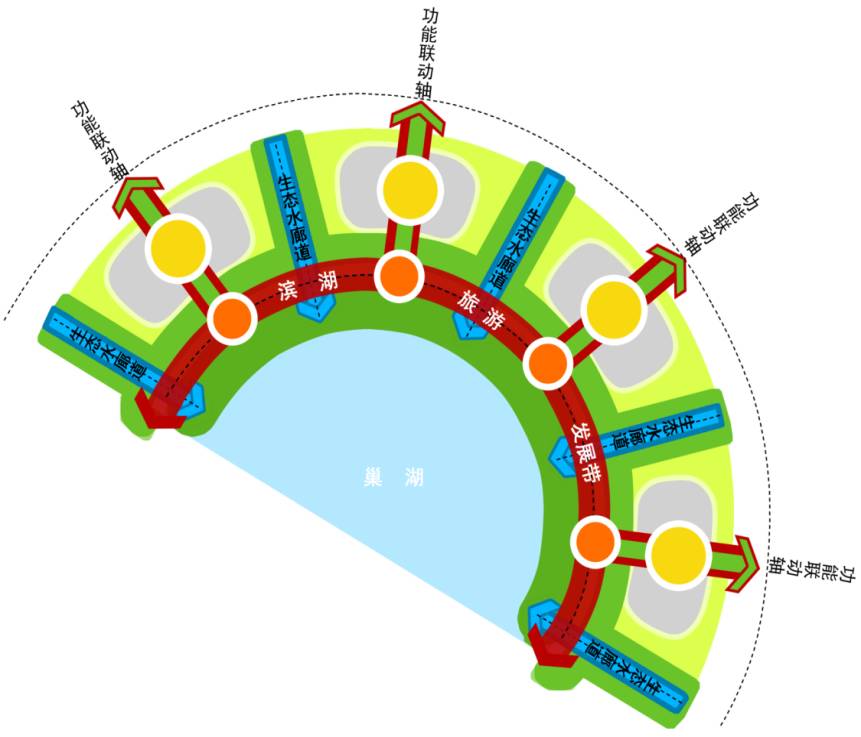

特色发展——长临河镇拥有丰富但又分散的特色资源,本次总体规划以资源为导向,以当地乡村 “九龙攒珠”传统布局为雏形,在滨湖区域形成各具特色的五个精品旅游组团,并分别带动腹地特色村落发展,形成全域范围的“九龙攒珠”格局。各组团之间注重预留生态廊道与田园空间,使当地独有的陂塘系统得以最大限度保留,凸显田园乡村特色,引导城镇、乡村与山水、田园融合发展。

持续发展——为解决当地乡镇持续发展动力匮乏的现实问题,本次规划以旅游休闲产业为主线,以滨湖精品项目为引擎,激活山水、田园、乡村等优质资源,在生态底线管控与村落适度归并的双前提下进行全域范围的旅游产业综合策划, 为增强镇村经济动力、改善镇村配套设施、提高村民收入提供发展路径,从而保障乡镇的持续稳定发展。

2,空间布局——“九龙攒珠”的现代演绎

“九龙攒珠”作为巢湖地区村落传统布局特色,充分体现了传统民居与自然环境的有机共生关系。本次规划沿承传统的全域空间结构,提出以“九龙攒珠、五脉通湖”为理念构建全域空间发展结构,对全域大型生态廊道与农田板块予以预控,维系当地生态系统完整性,镇村建设区围绕“镇区—社区—村庄”三级体系,以镇村联动、有机生长的模式形成网络化特色发展组团,从而引导建设空间与生态基底融合共生。

规划提出“一带、五廊、五组团”的空间结构:沿滨湖路形成的滨湖发展带,由南淝河、长临河、玉带河等河流水系和生态农田、林地构成的五条生态廊道,实现巢湖–镇域—腹地联动。由南淝河生态功能片区、长临河城镇发展片区、六家畈传统村落片区、四顶山森林公园片区、黑石咀休闲观光片区,形成五大主题功能片区。

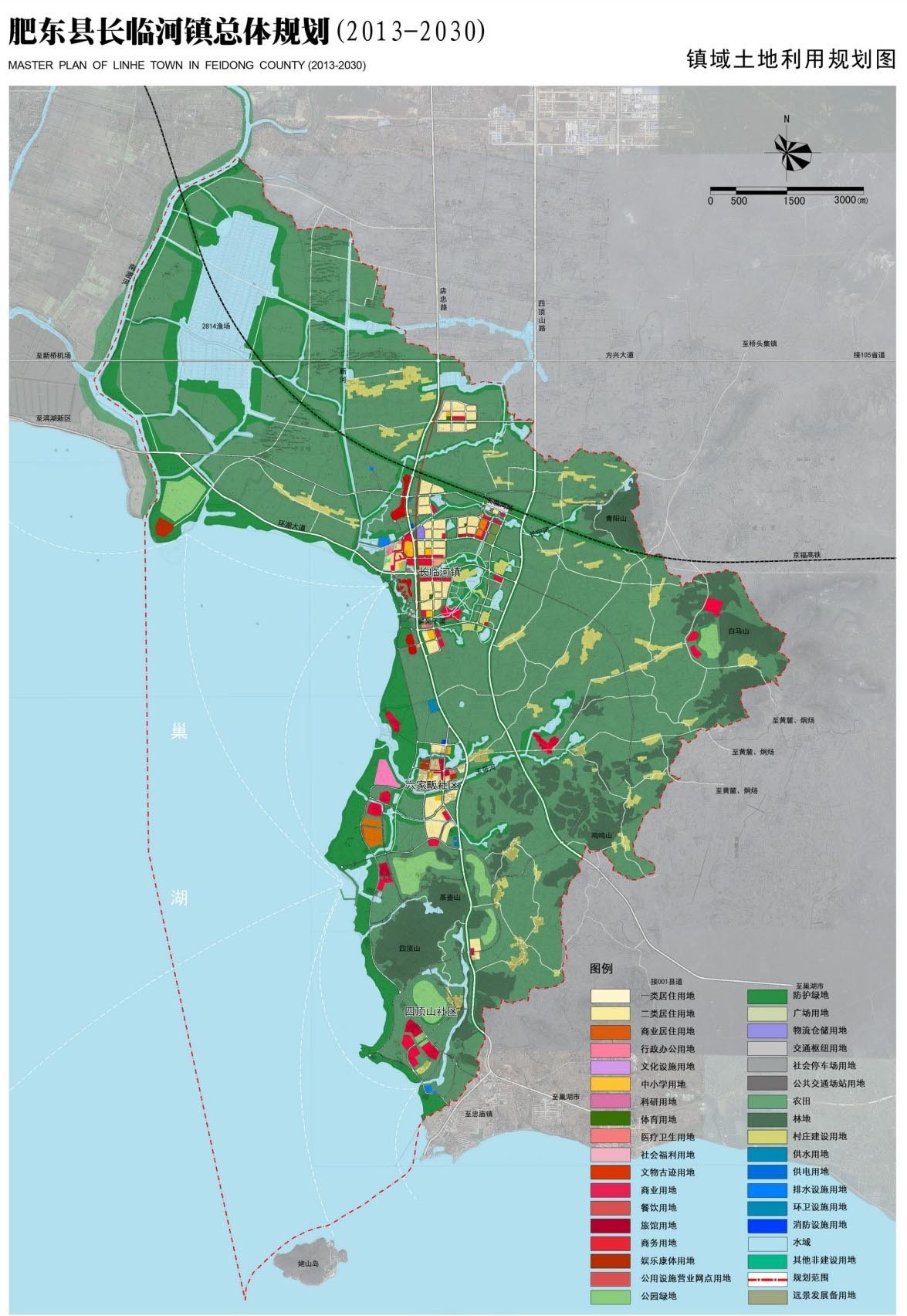

本次规划在严控生态、农田底线的前提下,强调“多规合一”的规划用地布局,结合现状建设综合条件进行建设空间综合识别,在用地布局、指标口径、规划图纸等方面协调一致,充分保障规划用地的可实施性。

在大量针对基层自然村的调研基础上,围绕“村庄规模、生态安全、特色资源、建筑质量、空置率等核心评价因素甄别村落类型与发展方式,提出“村落保护、村落再生、村落拆并”等具有针对性的实施策略,搭建层次清晰、特色有别的镇村发展体系,并对村庄不同发展路径提出切实可行、近远结合的村庄布点实施方案。

长临河镇域—环湖大道沿线乡村

3,旅游策划——核心资源挖掘与极化

环巢湖区域作为合肥最密集的旅游资源集聚区,拥有湖光山色的自然风光,也拥有深厚的历史人文资源。在“生态为纲、旅游为擎、文化为魂”的发展理念下,规划结合长临河北部圩区、南部山区、中部镇村的资源分布特征,以滨湖大道为主线索,形成“渔、镇、文、养、乐”五大旅游主题板块,打造长临河镇区、六家畈、四顶山三个精品旅游组团以及多个特色村落,通过滨湖旅游、人文旅游、生态旅游、水上旅游、马拉松赛道五条特色游线串联,构成覆盖全域的综合旅游体系。保留村落文化特色,结合乡村经营,以“一村一品”方式激活传统村落,改善乡村配套设施、提高村民收入,保障乡村经济的持续稳定发展,使得传统村落有了可持续发展的动力。

4,支撑系统——打造合肥第一座“绿色生态慢城”

在“国际生态慢城”的发展目标引导下,为支撑全域旅游发展,并改善当地镇村居民的出行条件,本次规划提出构建“车行(公共交通)、骑行、步行、舟行”一体化的慢行交通系统,在现状乡村道路基础上结合乡镇集中建设区、特色村落、主要景点进行路径梳理、优化、整合,通过“驿站式”服务节点,为多种慢行交通方式的衔接与换乘提供支撑。

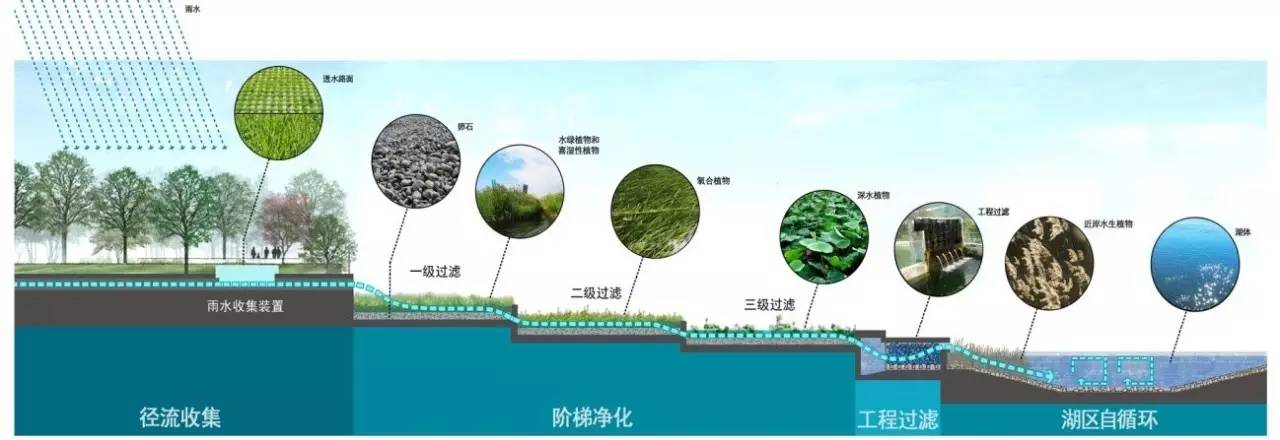

采用“低冲击”的设计理念,以现状陂塘系统为基础,勾连天然河道与主要水体,对主要入湖水系进行综合管控。预留五条镇域生态廊道,保护生态本底及农田基质,划定生态管控边界与城镇发展边界。依托核心资源以小组团生长模式进行建设引导,形成滨湖相对集聚、腹地相对松散的用地格局。在滨湖特色组团强调集约用地,在高端功能品质定位下进行特色开发,形成推动全域旅游经济的发展引擎。

5,村落再生——恢复环巢湖传统村落形态

自然村落是环巢湖区域非常有代表性的空间特征,长临河镇域散布着众多自然村落。在巢湖环湖区域,水是当地乡镇过去赖以发展的重要前提。因而形成了广泛的陂塘系统,这种农耕时代产物对本地的生态环境维护起到了至关重要的作用,明末清初李鸿章的淮军正是在这样的水系统基础上发展军屯制,形成以“插草为标、九龙攒珠”为特征的村落布局形态。所谓插草为标形成的“一里一村”构成当地村落分布的基本特点,因地制宜的阡陌村道则成为连接各个村落的通道,这种松散有机的形态本身就蕴含了有机生长的现代城镇发展理论。当地“九龙攒珠”的形态则更为典型,农耕所需平衡旱涝的多条水渠汇集于村子中央的池塘,村宅顺延水渠呈环状布置,空间层次分明、内部交通井然。正是这样的传统乡村格局使得当地农业发展与生态环境有着天然的融合关系。

规划没有简单粗暴地拆除村落,首先基于对乡村肌理的重塑,搭建水绿脉络,理顺交通框架,评估村落价值进行适当整合,大部分传统村落得以整治和修复,逐渐恢复环巢湖传统村落形态。注入旅游产业和特色农业,一方面激活现有村落活力,另一方面得以留住村民、留住“乡愁”。

6,基于实施的近期规划

如何指导近期实施是本次总体规划的重要目的之一,长临河镇目前面临的迫切任务包括镇区风貌改造、基础设施建设及环境整治。本次总体规划的近期实施,围绕滨湖生态保护、风貌提升、环境整治三方面,列出近期实施项目库及建设要点,为近三年的建设提供明晰的路径,在近期规划的指引下,长临河镇目前已完成高铁站建设、河道整治、景区建设、老街区整改等重点实施项目,已经初步搭建起镇区空间结构,为全镇的创新发展奠定了良好基础。

结语

回顾长临河镇总体规划编制的两年历程,项目组先后赴基地三十余次,不仅与合肥市相关部委交流沟通汇报多次,而且深入到村镇基层,与村民展开深入交流,了解村里发展面临的难题和想法,更是跑遍了镇上每一条机耕路,将现有道路有机地整合串联到总体规划的方案中,对全域水文进行了系统调研,提出的水绿脉络符合当地特征。对镇村两级的配套设施进行了大量问卷调查,取得第一手资料。使得本次总体规划具有很强的实施性和针对性。在编制总体规划的过程中,摸索了环巢湖特色镇的发展模式,为安徽特色乡镇的规划建设提供了一种范式。

本项目主要完成人员

张光远、张 骏、王晓宇、黄 闯、高宏宇、吴 丹、沈 揆、杨小燕、尤传琪、李星银、曹 靖、叶耀斌、刘泽海、杨 英、贲 腾等

同时,感谢项目合作单位:合肥市规划设计研究院。

规划问道

规划问道