作者:王可(深圳市城市规划设计研究院)

我丑我先说

初来乍到,羽翼未丰,层次不高,没法写高大上学术性的论文,只能以一个入职两年兢兢业业新员工的角度,朴实的叙述一名搬砖手对重庆渝中区的发展规划的认识,如有不周,看官们多多海涵。

槽要吐在前面

当我和我的小伙伴们看到了这个项目的范围,我们惊呆了!

随后做了几个月,听说甲方爸爸说要调整一下规划范围,我们又惊呆了!

这硬生生的扩大了多少面积啊!

在开展工作一开始,我们建立了一个叫做“工作坊”的制度:

“工作坊(workshop)”一词 最早出现在教育与心理学的研究领域之中。在1960年代美国的劳伦斯·哈普林(Lawence Harplin)则是将“工作坊”的概念引用到都市计划之中,成为可以提供各种不同立场、族群的人们思考、探讨、相互交流的一种方式,甚至在争论都市计划或是对社区环境议题讨论时成为一种鼓励参与、创新、以及找出解决对策的手法。(来自百度百科)

直到小编写稿之日,小编才了解工作坊是一个怎样先进的制度,但在我当时肤浅的眼中直接的体现就是把各个有关部门往扣扣群里一顿拽,相互发个资料;但是后来由于大量资料内容“不可描述”,各个部门连资料都不敢在群里面发了,扣扣群好像就没啥动静了,这是后话。

磨合期的零和博弈

愚认为原图很小巧精致。

可是甲方爸爸觉得字小箭头细看不清。

愚以为字粗箭头大黑宝气。

毕竟是甲方爸爸,我们还是要改。

早期思路

在早期的方案构思里面,大致分成三个部分,由“发展愿景与现实障碍”推导出“发展策略与总体布局”最后得出“项目引导与实施方案”。最开始调研完以后我们得出的是以问题导向来解决调研中发现的种种急需改善的问题;后来经过院内输入评审之后,得出以目标导向为核心思路,当时提出的目标就是:文化母城,魅力渝中。

具体手段有三个:梳理、整合与提升;由于这个项目是位于高度建成的渝中区,所以第一便要梳理现实发展态势和前人工作基础:上位规划对渝中区的战略定位的影响是我们首先必须研究思考的,其中需要落实上的位规划有,《重庆市城乡总体规划(2014年深化)》,《渝中2030——可持续的大都市核心区发展规划》,《重庆市历史文化名城保护规划》,《渝中区文化展示与发展规划》,《重庆都市区重大功能设施用地预留预控规划》,《重庆市渝中区综合交通规划》,《重庆市渝中区整体城市设计》,《重庆市渝中半岛步行系统规划及示范段详细设计》。我们在研究现有规划的同时认为在实施层面缺乏协同,所以必须加强统一价值认识和发展目标以及行动计划的协同,在大的原则下制定部门专项计划。

第二就是要整合各方当前发展实际需求和行动实施计划,在规划范围内有已编制的《湖广会馆历史街区保护更新规划》、《重庆主城两江四岸滨江地带渝中片区城市设计方案》、《融创白象街项目》,还有凯德朝天门项目,十八梯项目一字街项目等。如何整合各方面资源也是我们工作的重中之重。

最后才是我们这次规划亮点:提升发展动力和规划的高度及实际可操作性。

认识渝中

当我们提到文化母城,魅力渝中的时候,我们大致梳理出来的结论就是,渝中区是重庆母城与本土文化的发源地。因为这里有太多的历史文化的交织:巴渝文化,抗战文化,开埠文化,陪都文化,移民文化,码头文化,袍哥文化,衙门文化,山水文化。这些文化特征有平行关系,有涵盖关系,有相互交叉关系;由于我们自己也没办法正确的概括这些文化特征的明确界限,导致后期文化分类提炼特征的时候就撞车了,被甲方爸爸训斥了一周。既然有精神符号就必然有物质代表:重庆老火锅,吊脚楼,山城步道,川江号子,江全泰号,巴渝木偶,四川清音等等。历史建筑我们后期整理得出有61处之多。

这都是我们对渝中符号的认识,但是我的观点是与众不同的,我对重庆却有着特殊的偏爱:重庆这座城市,就像灶台上的老火锅,越煮越有意思,就像吃下一片毛肚再猛一口啤酒的感觉,就像吃完火锅后兴奋的手舞足蹈。就像一天坐在轻轨车头,看着蜿蜒起伏的轨道,穿入山洞,穿出楼宇,看滨江,看楼海,也看不厌倦。

扯远了,渝中区不仅是文化高地,而且在规划战略地位也相当重要,小编随随便便就可以翻出好几个帽子:“国家服务业综合改革试点区”, “全市服务业体制机制创新的先行区”、“西部高端服务业的集聚区”、“全国服务业创新发展的示范区”。不仅如此,在国家“一带一路”战略上重庆还是重要的西部枢纽。虽然这般如此的重要,但是我们静下来想想,现实的障碍也很明显:重庆发展格局发生较大变化,区域竞争日益激烈,资本分流大;以商贸为主的下半城作用不再唯一,动力引领作用在下降;商贸批发业业态附加值不高,量大人多产出效益不高;商贸产业提档升级与新兴产业的竞争;下半城人口密度偏大,设施更新压力较大;传统街道格局难以适应迅猛增长的机动车交通压力;步行交通不连续,纵向交通联系较为不便;历史建筑分散整体维护不佳,保护方式单一,缺乏活力;滨江路沿线活力不足,利用率低,景观特色不突出;现状建成度高达90.88%,近期具备改造用地稀少等等,问题这么多,院长语重心长的和我们说,不用担心,办法总比问题多。

发展策略

经过多次讨论修改得出,三大策略下的“5+1+1+N”空间发展布局:

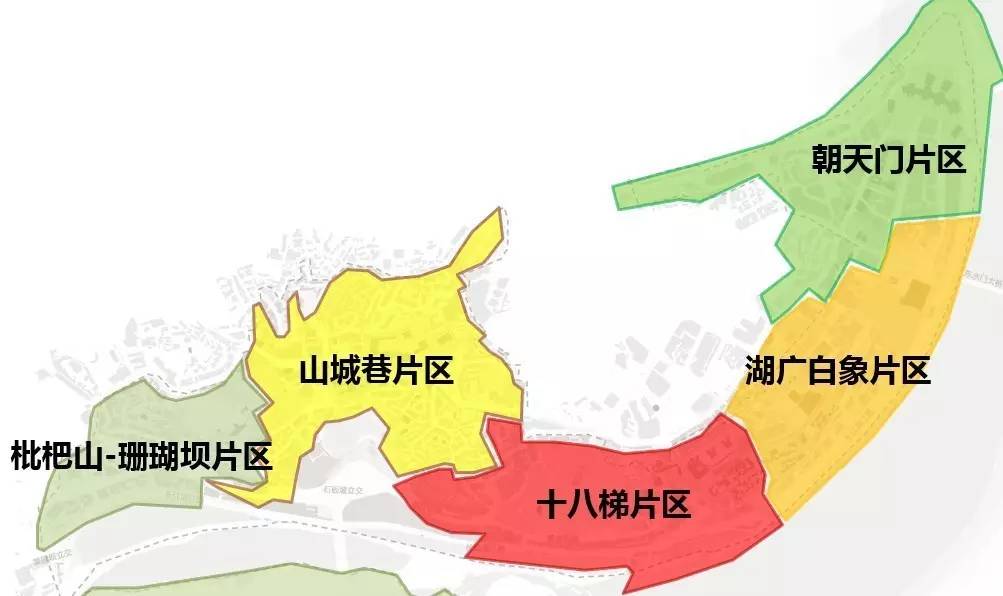

一、文化脉络下的文商旅产业结合及发展主题(“5”个特色主题片区与分区功能业态发展指引);

二、四大发展主题下的城市功能完善(“1”个城市支撑设施系列工程:交通、公共服务设施、市政设施);

三、滨江路及山城绿廊为骨架的景观提质(“1”个景观整合与提质系统工程滨江路、山城绿廊)与具体地块改造设计指引——“N”个项目引导与实施方案。

这是最初的思路,后期又将5个特色主题片区与分区改为9个,将其中2个片区拆分为6个;后期又反复针对滨江路作为单独一个策略,还是将其融入到特色片区内,来回调整了几版。

实施方案

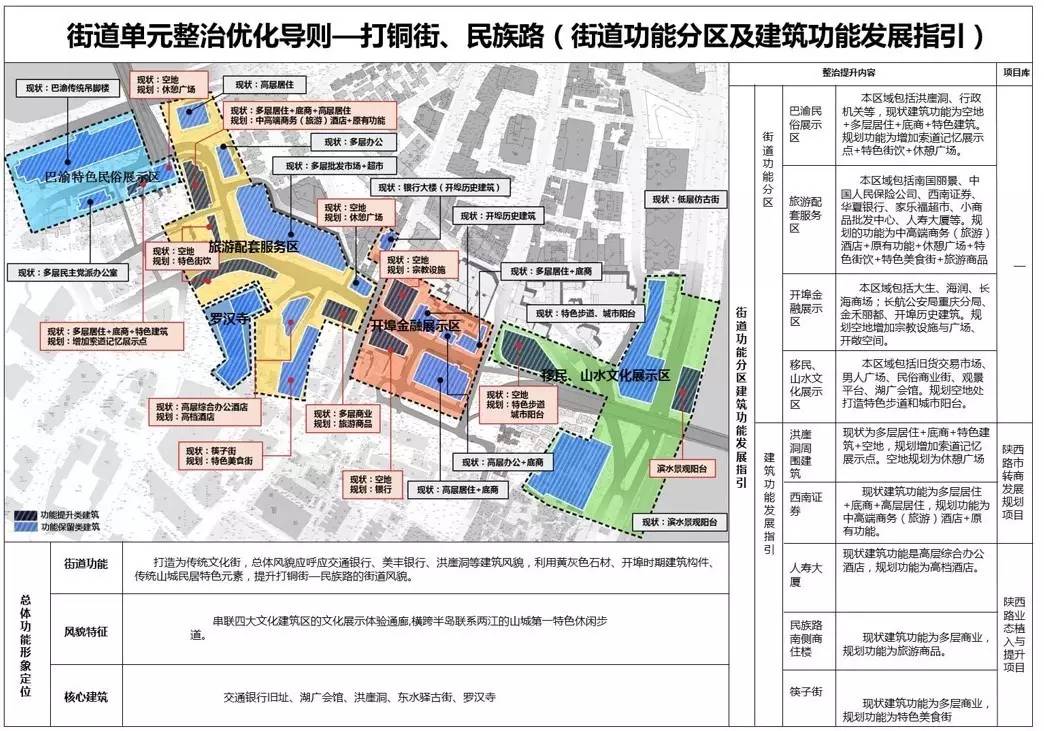

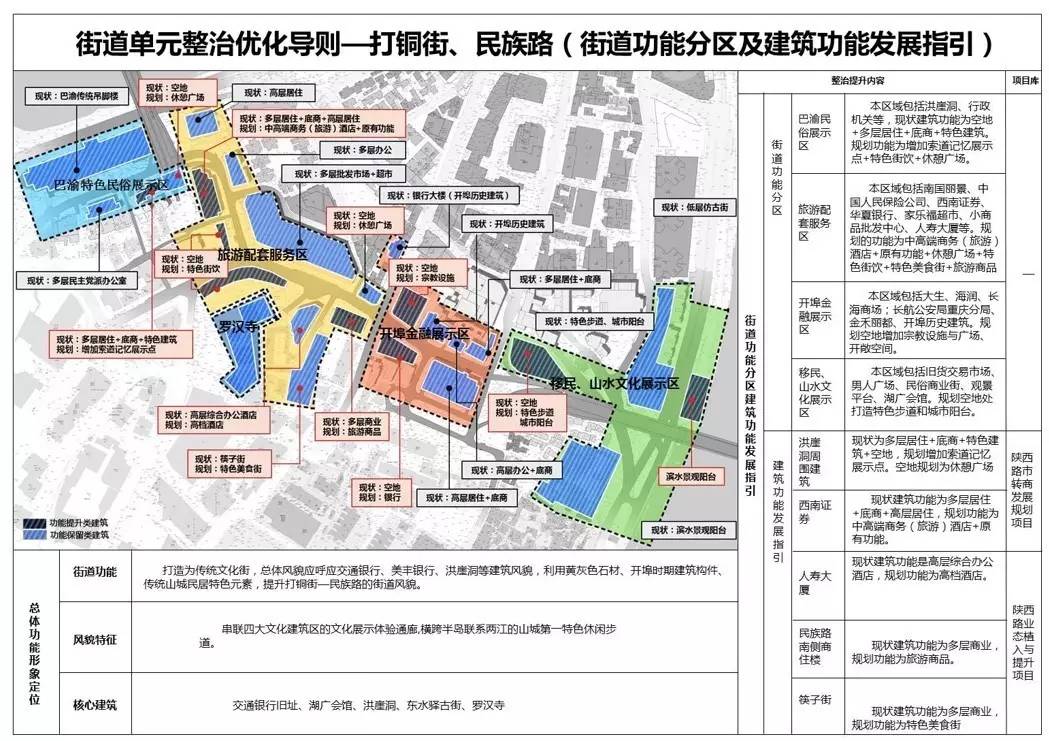

最后实施方案都是以街道为单位,结合功能配套,立面形象,道路设施与景观环境展开工作,功能精细到每一栋建筑上。例如在朝天门片区,我们将片区按照街道分为打铜街、民族路、

沧白路;陕西路;新华路;朝东路;棉花街、朝千路五个街道。

每个核心街道都赋予相对其要打造的应目标定位。

再以街道为单位的详细分区,阐述如何提升街道功能打造相应目标(以打铜街为例),详细阐述如何打造重要节点,更新地面铺装的位置与方式,如何连通步行廊道,过街设施应该如何设置,重点节点应该如何设置指示牌,山城特色雕塑景观打造位置,特色人性化小品节点应该如何打造,立面如何改造等(当时我们还邀请香港Purcell公司共同研究立面改造)。

我们首先将朝天门片区5条街道实施方案分别做出实施方案,根据各片区的行动形成“项目实施清单”,并结合年度实施计划。之后和甲方也非常赞同朝天门片区的做法,并指示要将此片区实施方案推广到研究范围内所有街道。

等我们开始做的时候我们才反应过来,渝中区有多少条街道啊?!心情参考下图。

朝天门片区一条街道就13张图左右的工作量,恩,直到现在我也没数清楚我们做了多少条街道。这一版十月份汇报当时做了150页PPT,等十一月份汇报直抵二百五。为啥没突破二百五呢?因为当时机智的我们经过研究发现,并不是所有街道都具备改造条件。在典型的山城巷片区内,大部分是成熟的老社区,居住配套功能较为完善,不具备改造的动力,所以我们便挑选片区内具有代表性的,有改造动力的部分街道策划并实施改造。

我们自以为做的很好呢,甲方爸爸也很满意呢,我们以为皆大欢喜呢,我们以为可以开发票了呢,甲方爸爸看完以后突然一皱眉:这个老旧社区内怎么没有阐述啊?把社区也顺便改造一下,把规划全覆盖了,之后把要改造的前后对比一下,顺便整点效果图嘛,立面改造做的不好还不如不放呢。我们以为已经快做完了,但我看甲方爸爸表情是这样的:

甲方爸爸!我们争取在年前改完!!回来大家讨论一边找人做效果图,一边商量老社区怎么改造。为了节约成本,效果图我们能自己做的就自己动手,挑选了5个改造试点,把改造实施方案图文并茂的表述完毕后还自己做了效果图。

同时根据调研判断老社区改造条件,将社区分类型,根据现状条件量身定做。道理我们都懂,只是落实下去就难为了,毕竟大部分社区现存状况虽然老旧,但是自给自足,社区运作完善,设施虽陈旧,但干净整洁,导致没法按照商业片区的实施框架来落实居住片区啊;但是甲方爸爸已经都这样要求了,我一边编一边的内心是这样:

年底给甲方爸爸汇报的PPT突破二百五了,但是甲方爸爸很不满意啊,老旧社区改造的不尽人意呢。又经过几个月反复的修改之后,甲方爸爸秉着做不好不如不做的态度决定不阐述老旧社区。

来年三月春暖花开之际,我们回想当年规划初衷不就是规划梳理整合么,我觉得我们走远了。

甲方爸爸拍了拍我的肩膀,小伙子,加油好好做,不久就能上会了。我们一咬牙兢兢业业又挑灯夜战两个月,将甲方述求修改几轮,同时将所有改造项目写入项目库整理一番,我们自己都暗暗吃惊,居然有110多个改造项目,后来整理挑选删除了30个非重点项目:

有那么一天甲方爸爸突然告诉我们,小伙子,我们换了一个新书记啊,汇报内容可能需要略微调整一下。

我去年走过最长的路,就是甲方的套路。一线城市套路深我要回二线,二线城市路也滑,人心更复杂。有图有真相,这是分院一枚萌妹子“猫神大人”今年年初发了一张总平面过来,啊哈!

经过调整,我们最后敲定如下汇报思路:将汇报分为三个部分,目标,规划与实施。

在目标篇中阐述历史发展脉络、文化母城的特殊地位、新的发展形势与要求、历史文化街区的发展定位与目标与发展思路与特色彰显策略。

在规划篇中阐述总体发展与特色彰显空间战略规划、特色彰显系统规划、功能支撑与配套系统规划与特色彰显主题下的分片区规划指引。

最后实施篇阐述规划实施路径与原则、特色彰显主题下的街区实施导则与项目实施计划。

汇报思路经过我们司马院长定夺,我们就按照此思路执行。这项目做到后期不知道为什么就让甲方养成了一个“逢七聊一天,一聊改七天”,以至于每周都要围绕这个项目修改一轮,其他排不上的项目都要找黄牛挂号。忙的我每次一开完会,汪的一下就哭了。

汇报思路

在后期和甲方多次沟通后,最后敲定——

本次规划定位目标是:重庆特有的“巴渝文化母城活力区”。

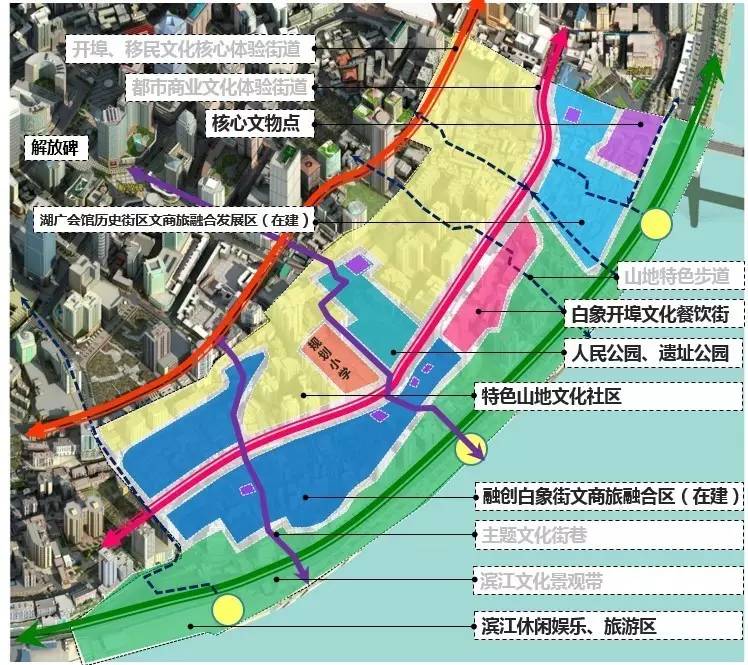

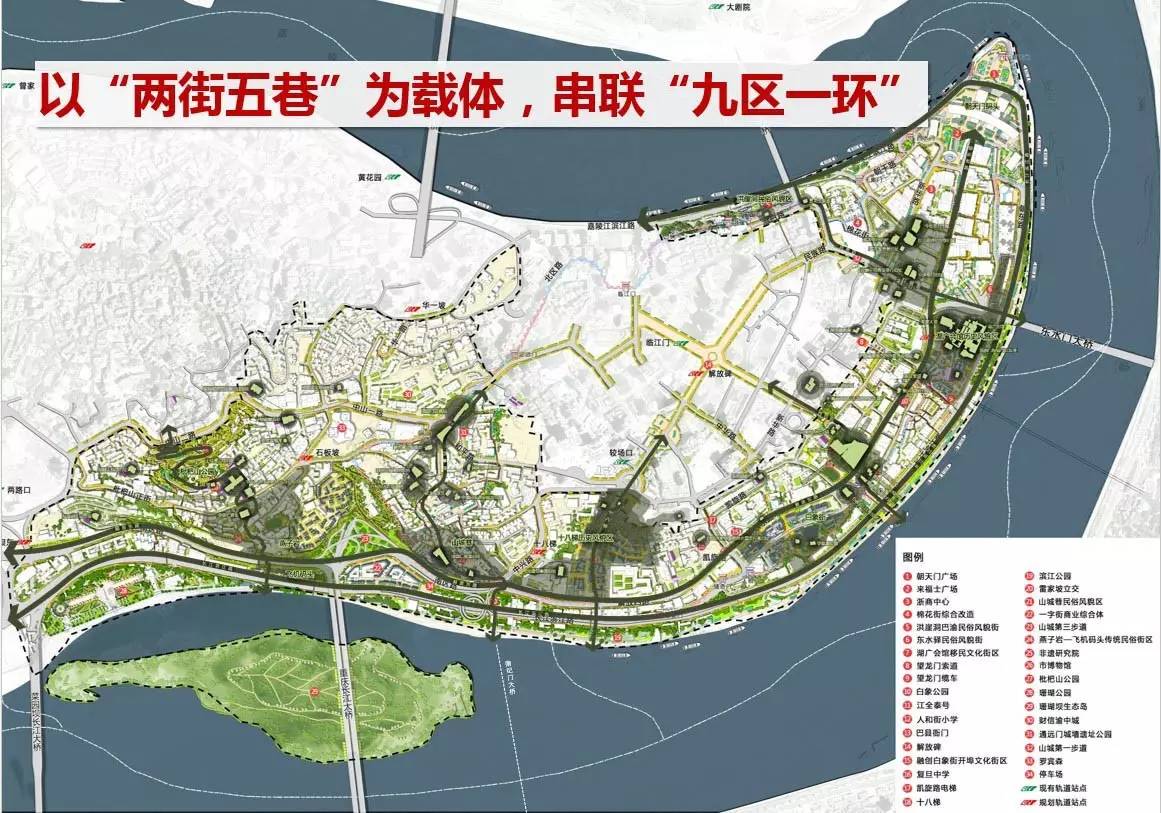

核心系统是:两街五巷串联“九区一环”。

两街指的是长江滨江路-嘉陵江滨江路与解放东西路-南区路。

五巷指的是枇杷山到非遗研究院到滨江路、通远门到金汤街领事巷到滨江路、十八梯老街到滨江路、邹容路-遗址公园到滨江路与打铜街-民族路-沧白路。

九区指的是朝天门现代服务主题区、洪崖洞民俗旅游主题区、打铜街金融文化主题区、湖广会馆移民文化主题区、南宋衙署母城遗址文化主题区、白象街开埠风情主题区、十八梯巴渝民俗商娱主题区、山城巷巴渝风情民宿主题区与燕子岩枇杷山文创主题区。

一环指的是重庆九开八闭老城墙。

同时,依托五个街巷重点打造15个项目,打通街巷和完善节点。

之后依托解放东西路,横向串联九大片区,彰显多元融合、丰富层次的风貌。

依托滨江路,串联滨江带4大功能区和7个滨江景观节点。

之后便阐述以街巷为抓手,从系统行动上,分为以下5个方面进行:

1. 维护、修缮与活化重要历史建筑,结合相关文物保护规划。

2. 梳理和完善街巷系统和道路系统,结合道路系统规划。

3. 完善旅游配套系统和优化业态活动,结合相关旅游规划。

4. 整合优化景观系统和公共空间,结合景观和公共空间规划。

5. 优化公共服务设施和市政基础布局,结合相关部门要求与规划。

然后就是,以“两街五巷”为载体九大片区具体规划指引,并附上以街巷为抓手,以街巷为单元实施规划的引导;最后是项目库。

项目算是有了完整的汇报逻辑思路,本以为项目几经做完了,但是还是经过几个月的思路调整,就是在先总后分还是先分后总的逻辑来回调整。在上个月终于和书记汇报,甲方爸爸们也露出了欣慰的笑容。

小小的感触

这个项目算是我在规划院完整参与完成的第一个项目,居然还荣幸成为院里的优秀项目,看来我上辈子应该是拯救了宇宙。

对于一个新员工来说,完整跟完一个项目对自己成长有很大帮助,很多感触和经验自己现在一时半会也说不清,但是为以后做新的项目积累了丰富的经验。在此,非常感谢各位前辈们对项目的指点,也感谢院内总师们的关注!

规划问道

规划问道