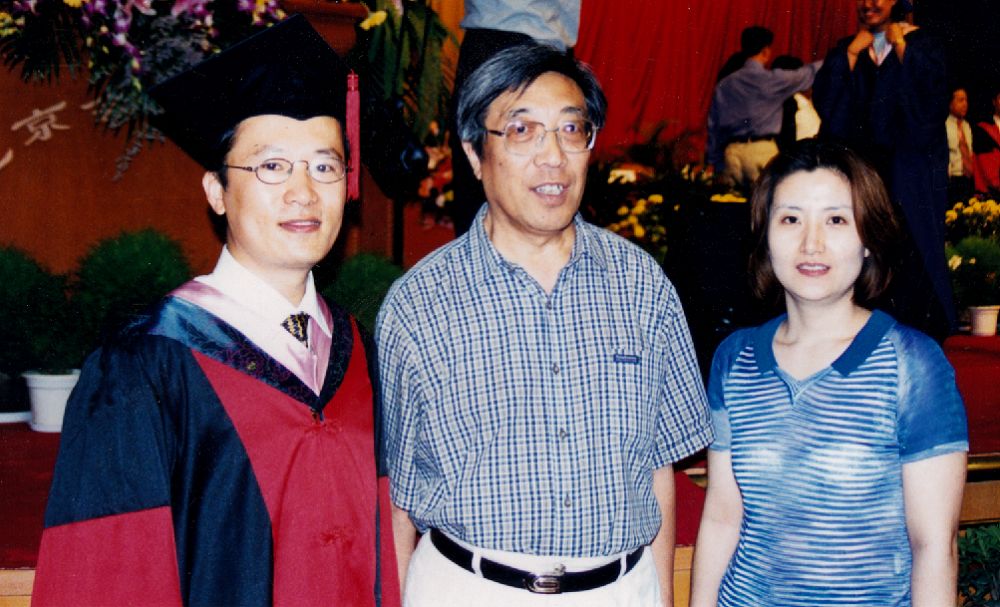

郑岩研究生毕业时(2001年,右为李正晓)

苏铉淑研究生毕业论文答辩后(2006年,左一为徐润庆、右一为郑岩、右二为黄佩贤)

采:您在考古所做了很多编辑的工作,这也是您和其他考古学者不太一样的地方。并且您与《考古》、《考古学报》还有《文物》三大杂志的渊源都很深,这样的经历与您同时代的学者相比可以说是非常独特的。能否谈谈您是怎么开始做编辑工作的?

答:我们当年毕业的时候是国家统一分配,1958年,学校通知我们八个同学一起到考古研究所报到,报到时才明白其中三个人并不是在考古研究所工作,而是由考古研究所代收,本是被派到兰州分院的。报到以后,我们五个人先是被派到洛阳去参加整风——就是考古所人习惯说的“洛阳整风”,接着就分配下去做田野发掘工作。我被分到长江工作队,到均县丹江水库主持发掘新石器时代遗址,年末回到所内之后就到三室——即汉唐研究室工作。在那个时候,夏鼐先生是主张研究人员都应该要参加一段编辑工作的,大凡考古所的老先生都在编辑室工作过。所以我当时是既在三室又在编辑室。当时考古所编辑室的组长是饶惠元,副组长是周永珍。参加编辑室工作的还有徐苹芳、陈公柔、徐元邦等多位。——我们那时候编辑室是两个大办公室,两个办公室中间的一个小屋里就是已经被划成右派的陈梦家,三间房子共用一个出口。当时在室内管《考古学报》的是饶惠元,管“专刊”的是徐宝善,室内还有比我高一届的北大考古专业毕业生徐元邦和夏振英。还有几位是为当年考古所和上海博物馆的徐森玉先生合作编石刻总录服务的,有商复九、邵友诚和张明善,此外还有管文书收发的张世澄和几位见习员。原来还有个楼宇栋,但是我到编辑室那年他已经到洛阳参加当年的干部下放劳动去了。一年以后他回来了,我们合作了很短一段时间,他不久又下放到陕西去了。第二年又来了学俄文的莫润先。总之那时的编辑室是非常庞大的队伍,我就是在这样一个环境里开始工作的。我刚开始学习编辑工作是跟饶惠元和徐宝善等先生们学的。经我编辑加工的第一篇考古学的文章,就是发表在《考古学报》上的那篇《长沙楚墓》。当时我贴了第一版图版,贴完之后拿给饶先生去看,他,饶先生看了看,然后一句话没说,就拿过去把照片全揭掉,重新贴了一遍,然后拿给我看。经过他这种教法,以后我就学会贴图版了。

采:当时在夏先生主张下,考古所的研究人员都去做编辑工作,那么考古所的编辑部应该是一个学术气氛浓厚的部门吧?

答:是的。原来在考古所编辑室工作的人的职称,几乎都不是属于编辑级的,而是研究级的,像我从一开始就是实习研究员。与我同时在编辑室工作的研究级人员先后有安志敏、黄展岳、卢兆荫、徐苹芳、陈公柔、周永珍等,还不算陈梦家。那时候在编辑室工作,好像比考古所的任何一个发掘队还更有学术气氛,是学术能力比较强的一个集体。我在编辑室一直工作到文化大革命以后,到徐苹芳当所长时开始重新调整编辑室,只把编辑职称的人留在编辑室,这样编辑室就真正成为只做编辑工作的专业科室。而原来在编辑室属研究职称的三个人,卢兆荫和周永珍因年龄关系都让退休了。我就在那时离开了编辑室,彻底返回到三室去了。

采:这应该是您进入研究领域时与众不同的一段经历。比起很多先生来我们觉得您的研究领域特别宽,这是不是和编辑工作有直接关系的?

答:应该是这样,应该说和所里安排的一些工作也有关系。在编辑室你会碰到各种各样的稿子,都要能够处理。那个时候编辑室的审稿,是由编辑室的人先作处理,稿子很少拿到编辑室外去审,我们都要自己去学习和了解相关的知识。负责编辑的人在改别人稿子的时候其实也是自己在学习。特别是有些稿子,还得帮作者重写。在上世纪五十年代到六十年代初的时候,很多文章都是所里给指定的,说这个事你得帮他做好。那个时候夏鼐先生主持工作的时候,对考古所的人和与他相当的做研究的先生们是特别严格的,审阅稿子时他从不管亲疏远近,什么人的稿子他都仔细审阅评注。后来有一段时间,所里有个不成文的规定,就是不再把什么稿子都送去让夏先生看,因为这太浪费他的精力了。在夏先生言谈身教下,我们都遵从这一宗旨,在做编辑工作的时候,对于无论是作者是谁,是什么地区或单位来的稿子,全都一视同仁,要“一碗水端平”。对于来稿,不管稿子写成什么样,只要能够有合理的部分,我们都尽量帮他们发表,甚至得给他们重写。那时候的编辑就是经常要给别人写,有些稿子看起来是他的稿子,实际上是编辑的手笔。这在当时都是我们的本职工作,可能和现在的编辑不太一样。再如后来写《新中国的考古发现和研究》的时候,最后成立的编辑小组,徐苹芳是组长,组里还有王世民和其他几位作具体工作的人,但是作具体的编辑工作的实际上只有我一个人,我就从旧石器到宋元明清统统做了一遍。这就不像别的先生作的是专门的研究,可以在考古学的某个方面有非常深入的实践。好处是各个方面都能知道一点,成了一个“万金油”式的人。

采:很多人会把编辑和学者视为两种完全不同的工作,认为编辑是在为他人作嫁衣。很多编辑也不会把自己定义为一个学者。您觉得一个编辑和一个学者二者之间有什么关系?

答:当时夏先生是要求我们做“学者型的编辑”的。后来我到文物出版社工作时曾经和一些很要好的朋友们争论过这个问题,有些人认为一个好的编辑应该是什么书都能编,而不是仅仅能编考古报告。一个好的编辑应该无论在文物出版社还是在高教出版社都一样能工作。那个时候文物出版社是不主张编辑写文章的。

采:当时考古所是主张编辑写文章的吗?

答:当然。不仅如此,当时在考古所,我们因为跨编辑室和第三研究室两个室,还是有研究和写作任务的。庆祝建国十周年,参加编写《新中国的考古收获》时,我们都是主要的写作力量。当然因为又是编者又是作者,分配写作任务时,我们是尽量让给别人,但有的时候原来的作者由于各种原因写不成了,还要由我们补写。比如建国三十周年编写《新中国的考古发现和研究》时,汉代壁画墓那段就是我补的。因为当时那个年青学者临时撂挑子,已是到了最后阶没有办法再去另请作者了。实际上在考古所做编辑工作的很多人都有他们自己专长的研究项目,比如卢兆荫、黄展岳。有些先生如徐宝善等是不太喜欢写文章,但这并不是因为他是编辑。你们可以去查查饶惠元、周永珍写了多少篇文章。徐元邦写得也很多。改文章的时候如果你不是这方面的专家,你不懂的话,你也改不动人家的。我很怀念过去的老编辑室。考古所当初老编辑室成员的学术水平在考古所来讲都是一流的,所以那时的编辑室在学术上是具有权威性的。现在很多年轻的先生在那里工作了,有些岁数大的人就很看不起编辑这个工作了。编辑如果没有研究的权威的话,改文章时是无法说服作者的,例如地方上作汉代研究的人为改文章的事来了,负责接待的是黄展岳。虽然黄展岳非常客气,但是从研究水平上讲,作者比他差得远,自然是信服他的。我并不是说编辑都要提高到每个学科的最高的水平,当时有当时的条件,现在是现在的情况。但还是应该是个学术型的编辑,这样对自己的现在和将来的工作都有好处。

采:现在感觉编辑不怎么改稿子了,稿子往往拿去什么样就是什么样。

答:那也是他们尊重作者,尤其是编辑改研究文章的时候必须尊重作者。给人改文章是非常费力不讨好的事情,作者很容易就不同的看法来争论。夏先生在世的时候,如果实在有人到考古所来争论改文章的事,我们实在对付不了,最后交由夏先生处理,那谁都再说不出什么了。我们编《新中国的考古收获》的时候,特别是编《新中国的考古发现和研究》的时候,在我们那个编辑小组工作时,如果有人不听我的,就让他找徐苹芳说去,他再不听徐苹芳的,就让他找夏先生去,谁到了夏先生那儿都听话了。现在考古所就没有这样一个人了,考古界也是,因为不仅要学问好,要德高,更要望重。

采:看来当时夏先生对考古所起着非常大的作用,是否对您也有很多影响?

答:这方面我写过一篇文章,到了考古所以后很多事情我都受到夏先生影响。夏先生对年轻人和对与他同辈的先生们不太一样,他对年轻人请教的问题是非常不厌其烦的讲解。早在1959年我们写《新中国的考古收获》时,在内蒙古曾经出土了北魏的虎符,还出了青铜的羊距骨。当时有另外一位先生告诉我说这和宗教有关,我也就写上可能和宗教有关。夏先生看了后说不是这样,这个东西应该是玩具。不但中国古代有这种玩具,西方也是这样,希腊、罗马也有这个。他说完我就记住了,也修改了文稿。没想到第二天他又来找我了,还特地拿了一本书来给我看,上面有罗马的一幅图像,有两个人蹲在一起玩羊距骨。他对年轻人的帮助就可以达到这种程度,不但把书拿给你看,还要给你查了并把页码告诉你。对同辈他却是不留情面的。当年有位先生的稿子,就为所谓和阗马钱的事,当时夏先生说得那位老专家简直是满面通红,我是晚辈站在旁边十分尴尬,看到那位老专家的狼狈表情,走也不是不走也不是。或许咱们都应该向夏先生学习,对同辈的人严格一点,对年轻人则应该更宽容,给予更多支持和鼓励,更不应自己才八十岁,就总好为人师,老虎屁股摸不得。再者夏鼐先生当年对于考古报告的主张也和现在不一样,现在好些人总想把报告都变成一个格式,好像报告都得按照某些人的要求,一个模子,甚至不是由学术研究机构而是政府行政当局去统治,恨不得哪句话先写哪句话后说都要一样。你们看看当时夏鼐先生在世的时候,他是认为不同的考古报告可以有不一样的写法。所以我们在十年大庆时的那些报告,就是一个报告一个格式,当然也有人说那时候是探索。但那时候的考古报告如《长沙发掘报告》、《庙底沟与三里桥》、《西安半坡》、《上村岭虢国墓地》、《三门峡漕运遗迹》、《唐长安大明宫》,等等。都是一本一个样,根据不同的人、不同的遗迹,就应该有各种不同的写法,只要他把他的工作都客观全面地介绍出来就行了。

采:您觉得一个理想的考古报告是什么样的?

答:考古报告越准确越客观越全面,它的生命力越强。说点题外话,前些年《读书》杂志的某些人发起关于“考古围城”的讨论时也问过我的意见,我很客气地表示我不想碰这个。其实这很简单,“围城”这个词是钱钟书提出来的,是城里面的人要出去,外面的人要进来。可是写考古报告的人没有要出来。考古报告就是一个客观的东西,读不懂的人想进来有时有点摸不着头脑。其实读不懂考古报告的人是因为不明白考古报告不是要读的,是用来查的。考古报告越客观越实际才越有用,多少年后都可以供大家去查证,去作研究。我记得以前于省吾先生有时从吉林出差到北京来,他每次都来我们编辑室。他曾经说起他以前读书都是要背书的,不管是《说文解字》还是四书五经都是真正背过的。他说:我到什么时候背不成了?就是《安阳发掘报告》。我们就笑了。考古报告确实不是让人读、让人背的,就是让人查的。打个不十分准确的比方,考古报告就像医院的那堆化验书。一定要真实准确地反映病人的情况,医生根据那些个检查化验报告研究病情才能得出结论,只要尊重客观事实就可以得出准确的结论。如果化验书都不客观,大夫就无法得出有效的结论了。所以考古报告是越客观越好,越带有研究性质的报告越不见得有用。五十年代末期考古所出了那么多报告,其中《西安半坡》就写成了“研究型”的报告,结果最不成功。反而是很简要而客观的一些报告,后来学者还能据以进行再研究。

采:您除了做研究和编考古书刊以外还写了不少普及性的文章。现在考古界大家公认能够把普及文章写好的主要是您和孙机等几位先生。能把很深的东西写得深入浅出是非常不容易的,您是怎么开始写这些文章的?

答:我开始写这种稿子最初是因为工作需要。作编辑工作时,因为我年龄最小,编辑室和外面接触和联系时都是我去支应,像《中国建设》之类的杂志来人也是我接待,人家要你写个小稿子也就不得不写。好多稿子都是这样写出来的。

采:那就是说您写了很多通俗性的稿子主要是因为社会上有这种需求。

答:应该说是和工作有联系的。这是一个原因,还有一个原因是和上学时老师的指导有关,这件事我的老师可能都记不得了。当年我写高句丽墓那篇稿子写完了之后,宿白先生看了之后认为我的文字写得不好,于是他问我平时看不看小说,我说看的。他就问:“怎么你看小说尽看故事,不看看人家怎么写的?”所以我到编辑室工作以后常写些小文章,也是一种文字上的锻炼,就是要写得让人爱看,文字上要写得通顺些,不要那么晦涩。再者,那个时候《北京晚报》是曹尔泗当编辑,我在徐苹芳家里和他认识了。当时徐元邦也在那儿写文章,这位师兄有时他也拉我一起写,于是我就写了一些。后来我遇到在考古所的另一位师兄,他问我说:“你怎么在小晚报上写文章,那种是半个人干的事。”所以我就起了个笔名叫“易水”,就是半个杨和半个泓,其实就是半个人的意思。但是遗憾的是到了文化大革命,有人给我贴大字报,说我的笔名是呼应邓拓的“燕山”,是“小三家村”。其实我取“易水”笔名时,那个《燕山夜话》还没有出笼呢。

采:说到这里引起了我们的好奇,我们知道您还有好几个笔名,比如“柳涵”、“谷闻”……这都是什么意思呢?

答:柳就是“杨柳”的柳,涵也是水的意思,所以涵也是泓。“谷闻”就是古代的文物。那个时候刚工作,自己不够自信,不敢用真名,后来知道那样不对,所以又用回了真名。在《文物》上发文章用笔名是因为“文物丛谈”不是特别严肃的,所以用笔名。另外还在《羊城晚报》之类的刊物上还发过的一些东西,我自己都忘了用的是什么笔名了。

采:有些学者不会写深入浅出的文章,或是不屑作这样的事。您是怎么看这个问题的?

答:是啊,就像我的那一位师兄,说那是半个人干的事。实际上在国外很多著名的学者都写这种东西。当然这不是在他学术上的代表作,但也只有这样的学者才能写出这样的通俗的东西。我的印象中英国有些自然科学的大家也是这样的,写得很通俗,但也不是随随便便就能写得好的。

采:其实写这种文章真正能写好要更难。

答:真正要做到深入浅出是要花好大的功夫的。得有时间,还得有点灵感。还需要有读书的时间。所以我也已经很久没有写过这样的东西了。

采:现在好多不做考古工作的人写了些这类的东西,但是大家都觉得不行,考古界对那些文字的批评也比较多。如果做考古的人自己能够多写些这样的文章就好了。您觉得写这样的文章是否本来也应该是做考古的人份内的责任?

答:其实过去的老先生们他们是写的,比如夏先生写的《敦煌考古漫记》就是这样的文章。陈梦家在《新建设》上发过一篇关于鼎的文章,大约是发在1954年,当时对我们这些刚学考古学的人是非常有用的,写得既准确又生动有可读性。实际上这种文章对很多人,特别是不学或者初学考古的学生都有很大作用。但是作起来很难。这有点像现在有些人把学术像说相声似的去讲,让大家爱听很难,真正通俗性的文章也很难写。解放后形成一种习惯,好多年来老想着要借古讽今,要古为今用,要和现实相联系,这也是很难的,也并不是好事。因为时过境迁,很多事情都已经不一样了。比如古代的清廉和现在就不是一回事,清朝的清官还拿养廉银子呢,现在的清官可没有养廉银子。

在北京和泰园家中黄佩贤来访(2013年)

寿宴合影(2015年)

采:说到普及和通俗。其实您从上世纪五十年代就写通俗文章一直到现在,那么您觉得五十年代那个时候社会上对考古学的认识和今天相比,变化是不是很明显呢?这个对考古学本身是不是也提出了新的要求?

答:应该是。在上世纪五十年代传媒起码还没有像现在的电视这样的手段。报纸是平面的,它的影响力毕竟是有限的。报纸其实还有一定的深度。而电视它就是要猎奇,就要报道这种事,你怎么办,只好躲它。因为说不清楚。常常给人家的是绝对不真实的东西。它不是要给人真实准确的内容,而是要呈现编导们认为是——上海话讲叫噱头的——能够吸引人的眼球的东西。反而越是不怎么准确的电视节目,越是能够作得有声有色的。

采:但是现在有一个变化,现在整个社会上一般大众对考古的兴趣提高了。这您怎么看?

答:这跟整个全民的文化水平提高有关。很多人愿意来看,想知道一些东西。但是他们在这样一个急速发展的社会里并没有时间坐下来认真阅读,获得知识还是很难的。

采:他们获得的知识有的时候是不太准确的。

答:现在很多人希望他要得到的信息,最好在一秒钟里就得满足。不用再去读古代文献,坐在那里闭着眼睛想,再到网上可以查到各种各样的信息,但是要分辨哪是真哪是假却很难,也很难纠正。而且考古界内部也有问题存在。比如说,有个人作了一篇文章,说古代战车上的人都是坐着的。理由是因为秦始皇陵出的一乘铜车上驾车的人是坐着的,他就说所有的战车上人都是坐着的,还画了各种图,拿着戈、戟的人都坐着打仗。居然也就发表了。到现在为止也没见学者们有什么反应。其实这个问题很简单,秦始皇陵园里那个从葬坑埋有好多乘车,但仅清理出两乘车,这两乘铜车的御者,一个是站着驾车另一个是坐着驾车,其中被认为是战车的那一乘,上面配备有弩、箭箙和盾,御者是站着驾车,人家《秦始皇陵铜车马发掘报告》写得清清楚楚。那位年青先生怎么就只看见了那个坐着的呢?这么简单的一个问题,作者居然言之凿凿,编者居然也看不出来,发表了之后大家也没有什么反映。这反映了现在一些很难说的问题。

采:希望您谈谈您对年轻人有什么期望,他们应该受什么样的训练?

答:我希望大家通过从网上或电子版查了东西之后最好去查一下原书。特别是,如果作历史时期的考古学的话,老老实实读一读廿四史还是有必要的,例如想研究三国两晋南北朝时期考古,至少要读《三国志》和《晋书》吧。总得下那么点功夫。现在很多人用文献时过分地依赖电子版,当然将来电子书可能比现在更好,但可能仍然代替不了文献的根据。其次就是,还是我刚才说过的话,在年轻的时候还是要注重对于前辈学者成绩的继承。我现在反思,如果当年在北大做学生能更好地去潜心学习前人的文章,今天不会像现在这样没有什么成绩。虽然有的前辈学者由于当时考古材料的局限和时代的变化,他的文章可能不如现在的一些文章能依据新的考古收获说明问题,但是在几十年以前那个时候的条件下,在那个时候写出来的东西是很值得学习的。比如夏先生过去作的讲波斯银币的文章,现在好多人觉得只要我们查了《东方铸币手册》都能做,但是别的人并没有去查,那个时候只有他做,当然现在又有了当时没有的新发现,可能现在有些新的变化,但这项研究却是由他那时的几篇文章开展的。这些很基础的东西都要有人去做。如果这些东西都不做的话,光做一些空的,讲点闭着眼睛想出来的东西,那将来怎么办呢?还有就是,年轻人一定要拓开眼界。在学习的阶段,就像吃饭一样,什么都要吃,不要光吃汉堡包或水煮鱼,吃螃蟹,可能也得吃蜘蛛,得有点神农尝百草的精神,去发现哪个是能吃的。恐怕这只能靠自己不断去碰。刚离开学校的时候我是方脑袋,磕碰到最后就成了圆脑袋了。特别是过去五十年代常常觉得对国外学术界的情况了解不多。改革开放后发现什么都是新的。那么如何去看待传统的学术研究的方法和国外学术研究的方法呢?恐怕不能说只要是传统的都好,更不是外来的都好。在考古学和历史学的研究领域,国外有好多时髦的词汇到了中国,比如说艺术史里面的这个“赞助人”的概念,有一段很多人特别愿意用这个词来研究。但是外国人说的和中国人说的到底是不是一回事?“功德主”和赞助人是不是一回事?还要好好想一想。还有就是要全面地把握材料,作历史研究要复原历史,你得能够按照你研究的那个历史阶段的人的想法去看那个时候的很多问题,然后再用现代的观点去看,而不是用现代人的观点去代替古人的观点得出一个现代人的、完全合乎现代的或许还是西方人的结论。我感觉这是很难办的。所以古人也说尽信书不如无书。有时候看到各种各样的东西太多也是个麻烦,不知道别人说什么的人反正也在作。一般说来,在文史界,两个人在不同的地方作研究,分别写文章,完全能够重合的情况很少。了解情况、知道人家作什么是必要的,因为现在要有学术史,要分析。但是我常常看到有些人写的学术史是平列式的,就是不知道里面说到的哪篇文章在学术发展里面是起什么作用的。学考古的学生有时候可能把徐苹芳的文章和某个大学的刚毕业博士生的习作放在一起,说徐苹芳说什么了,某人又说什么了。古今中外都放在一起。我还记得,过去“四清”时有个“二十三条”,其中有一条说得很对:“好话,坏话,正确的话,错误的话都要听,要让人家把话说完。”反正听人说完了以后,不是谁的话你都要照着做的。我这个人是不读书的,常常只能弄清一些事物的大轮廓,而有的先生愿意去作一些个案的分析。我觉得要把握大的时代特征,不要一下陷入一个针尖大的具体问题里面去。

采:谢谢杨泓先生,您说的这些对我们来说都是应该注意的,相信看到这篇访谈的人也都能够得到很大的启发并从中受益。

全文完,图片均由作者提供,发表于《南方文物》2009年第2期与《考古、艺术与历史:杨泓先生八秩华诞纪念文集》(文物出版社,2018年)。

郑岩,中央美术学院图书馆馆长、教授;刘婕,北京联合大学应用文理学院历史文博系副教授。

相关链接:

美术遗产

规划问道

规划问道