【文章编号】1002-1329 (2018)06-0036-11

【中图分类号】TU981

【文献标识码】A

【doi】10.11819/cpr20180607a

【作者简介】

杨俊宴,男,东南大学建筑学院教授,博士生导师,中国城市规划学会学术工作委员会委员。

【修改日期】2018-06-04

* 国家自然科学基金项目(51278114,51578128)资助。

中国城镇化是20世纪以来人类的重大事件,和以往的国际城镇化历程相比,世纪之交的中国城镇化具有两个新的特点:一是它发生在具有五千年文明史且有着传统高密度人口分布的东方大陆上,二是它发生在中国工业文明和后工业文明时代问题共生、人类面对21世纪的环境、能源、文化、社会发展等多种危机共生的新挑战中。在过去的38年(1978—2017年)间,中国城镇化率提高了40个百分点①。在这样的快速城镇化进程中,规划实践市场和相关教育科研(学科)蓬勃发展,2011年3月,国务院确定城乡规划学为国家一级学科。全国开设城乡规划专业的高等院校共有261所,2017年以来每年招生规模均超过1万人②,截至2017年年底,我国有甲级资质城市规划编制单位达到419家。同时城乡规划学研究队伍也不断壮大、学术成果不断增多,2017年在城乡规划类学术杂志发表的论文达到了18427篇③,2016年城乡规划类国家自然科学基金立项90项④。呈现欣欣向荣的发展态势,已经成为中国城镇化进程中发展最快的学科之一。

中国城乡规划学发展在经历了几十年“量”的积累后,面临走向“质”的飞跃门槛,更加关注本学科的学术贡献,强调城乡规划学为其他学科输出知识,强调本学科的核心理论至关重要。但与这种“产学研”兴盛景象不相称的是,城乡规划学的众多研究成果大多为外延式-交叉型研究,真正强化本学科核心的贡献并不多。在快速发展的同时,城乡规划学科却面临着深层次的困境,引发大量学者的集体焦虑。

城乡规划学科的三个集体焦虑:学科生态低势位的焦虑、本土理论缺位的焦虑和实践缺乏科学技术的焦虑。这些集体焦虑在理论界一直存在,但从来没有像今天这样紧迫。

2.1 学科焦虑:城乡规划处于学科生态的低势位,只能不断接收其他学科的理论溢出

城乡规划学是什么? 有人说,城乡规划学者所做的事就是城乡规划学。在今天的以全球化流动为特征的社会中,学科边界也变得模糊,而城乡规划的魅力某种程度上也在于研究者们可以从多个角度看待和研究城乡现象的可能性。但在学科交融的同时,城乡规划研究的独立性核心与学科的可区分度受到了很大的冲击。城乡规划的核心期刊上,大量其他学科的学者在用其他学科的理论和方法研究城乡问题,如城乡的社会公平、法律权力等。从2011—2015年城乡规划核心期刊发表论文的分属学科统计来看,与城乡规划学平行的9个一级学科⑤——应用经济学(0202)、法学(0301)、社会学(0303)、生态学(0713)、地理学(0705)、计算机科学与技术(8012)、交通运输工程(0823)、环境科学与工程(0830)、公共管理学(1204)的关键词占据了52.84%,完全没有城市规划关键词的其他学科论文占总数的19.53%(表1)。

▲表1 | 近年城乡规划核心期刊发表论文的关键词分属学科统计

▲表1 | 近年城乡规划核心期刊发表论文的关键词分属学科统计

Tab.1 Statistics of disciplines based on key words of papers published in core urban and rural planning journals in recent years

资料来源:根据相关文献统计。

这种“九龙夺嫡”的局面,使得很多学者开始自觉性反思:城乡规划是一门什么样的一级学科,它有自己的核心理论吗?

城乡规划学科目前“大而不强”,长期接收其他学科的知识溢出,处在学科生态低势位的情形非常显著:2017年城乡规划相关论文多达18427篇,但是其他学科的“交叉研究”也占据了大半江山。从学术成果来看,目前中国城乡规划期刊实际出产的研究内容,大多数并不能完全反映城乡规划学科己经认知的独立性研究内容,也不是脱离了城乡规划学科就无法完成的成果。涉及交通设施、经济地理、法律政策等大量科研成果,即使离开城乡规划学科,同样能够在其他学科范畴内独立完成。而在上述平行学科的研究中,借鉴和运用城乡规划学科理论与方法解决本学科问题的论文少之又少。城乡规划学不能、也不应该变成为经济学、法学、社会学、生态学、地理学、计算机科学、交通学、环境科学、管理学中的任何一门学科;城乡规划学科,也绝非是以上学科的交叉集成。否则将丧失本学科的可区分度与独立性,也就失去了本学科的核心价值。

2.2 本土焦虑:中国缺乏本土城乡理论而成为西方理论和技术的二手市场或试验田

在城镇快速发展和引入西方城市规划理论的同时,中国城镇发展全面遭遇西方理论体系的碰撞,自身故有的发展脉络几乎被整体切断,大量出现了诸如整体空间失序、历史文化湮灭及难以体现城市地域特色等方面的问题,引发社会性的关注。从学界来看,在中国的区域规划、城市形态、城市更新、城市社区、城市设计、GIS等研究中,引用最高的经常是某位西方学者的外文论文(意味深长的是那篇论文通常并没有关注中国问题)。

一流理论是本土原创;二流理论是“引进-运用-改良-反哺”;三流理论是教条主义式的直接运用。中国城镇化发展的阶段,遇到的问题,规模、速度、制度,解决的机制和对策,都与西方城镇化差异很大;中国城乡规划学科过去三十年遇到的核心问题,都与西方城乡规划学科过去三十年不同。大量创新实践本应激发大量城乡规划本土原创理论,而在一切唯SCI论的导向下,却不同程度走入了“人欲我欲,人云亦云”的学术理论引进之路,顺应西方学术期刊杂志偏好,发表西方学者“喜闻乐见”的西方理论应用于中国城镇化的研究论文。尤其对于西方一手理论的引入多是简单地直接运用,缺乏对其在本土化过程中进行提升、改变和反馈。如段进统计了空间句法(space syntax)在中国近二十年的发展,只有4%的学术研究是对其进行理论优化和技术提升,其余均为不加任何深度解析和优化的浅层直接运用,其他的新城市主义、TOD等理论等莫不如此。这使得中国的城镇化某种意义上成为西方原创理论的试验田。大量照搬西方不同情境和不同发展阶段的规划理论运用于中国本土城镇化实践,将陷入“刻舟求剑”的困境,也造成今天中国城乡规划理论研究贡献和影响力在世界上相对很小。

2.3 实践焦虑:实践项目很多,但是缺乏科学理性支撑的规划核心话语权日益被削弱

与中国如火如荼的城镇化实践相对应的,是“向权力讲述真理”的规划师们在城乡规划决策中的话语权越来越小。尤其面对中国城镇化特有的强势行政意志,规划师们在城乡规划实践中进退失据:面对各种城市发展的难题,对其生成机理和科学规律解释不清;面对各种规划中的不确定性,规划成果缺乏科学说服力,从而轻易地被长官意志和其他专业所推翻,规划在面对快速城镇化进程中的各种问题如开发密度过高、空间形态失序、空间品质低劣、城市特色湮灭时难有作为,经常成为“规划无用论”的注脚。

在城乡规划学科的概念外延和关注范围不断拓展的同时,其专业性却越来越弱,产业经济、交通学等学科在城市发展方面的话语权不断增强,规划师经常沦为其他专业之下的“画图匠”。缺乏城乡规划核心理论的支持,缺乏本学科对城乡的基础研究,不了解城市发展的内在规律,也缺乏本学科的技术方法,使得规划师们在城镇化实践中核心话语权越来越小,从而导致依赖于城乡规划学科存在的专业人员的自我群体认同变得越来越淡薄,最终反过来削弱学科本身成就的社会价值。

进一步思考发现,之所以出现这种学科焦虑、本土焦虑和实践焦虑现象,根本原因在于学科核心理论的空心化问题。

现代城乡规划学科的理论基础可以追溯到霍华德的田园城市理论,自那以后,城乡规划学就一直徘徊于地理学和建筑学之间,长期没有确立自己的核心问题,也没有明确的核心理论支持,宽研究口径、低技术门槛一直是城乡规划学科的特点。随着交叉研究越多越泛,城乡规划学科就越来越软,核心理论空心化现象就越明显,看似什么都涉及到了,其实什么都管不住。美国政治理论家艾仑·威尔达夫斯基(Aron Wildavsky)在1973年就曾指出:如果规划什么都是,那么它可能什么都不是。尤其在城乡规划学科快速膨胀的时期,大量交叉后的成果之所以感觉“散”,很大程度上是因为这些成果缺乏“城乡规划学科核心理论”,而一个学科的核心理论应处于研究的核心地位,没有核心理论的支持,自然难以产生具有学科可识别性的成果群体。

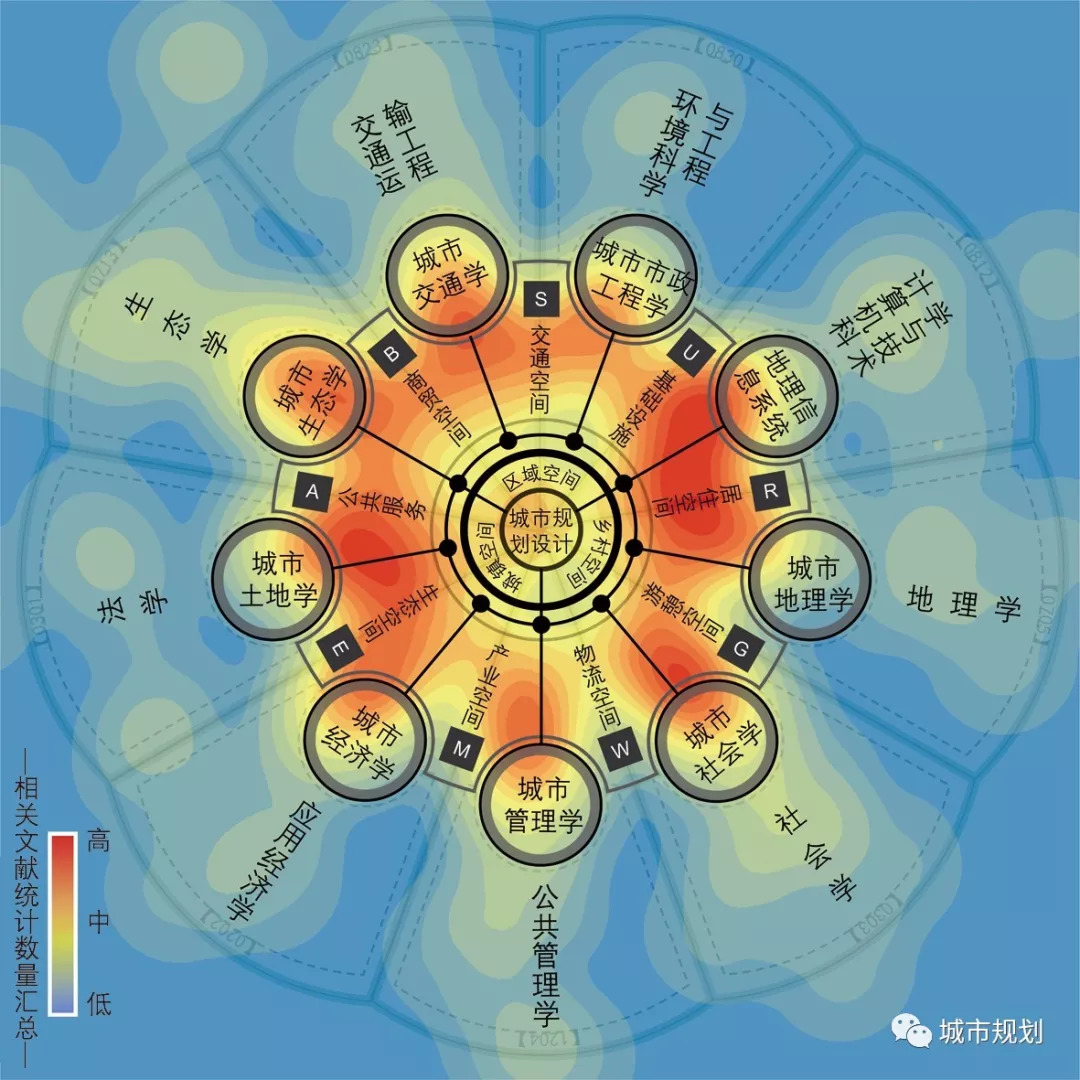

从近年论文的学科属性分析中可以看出城乡规划学科核心理论空心化的问题。以中文数据检索工具中国知网(CNKI)在中国学术期刊网络出版总库(CAJD)内学科典型核心期刊⑥中检索2011—2015年的城市规划学术论文共4229篇,并采集关键词13090个。根据采集关键词的学科分布将其分为城乡规划(urban planning)、应用经济学(applied economics)、法学(law)、社会学(sociology)、地理学(geography)、生态学(ecology)、计算机科学与技术(computer science and technology)、交通运输工程(traffic and transportation engineering)、公共管理学(public administration or public management)和环境科学与工程(environmental science and engineering)10个方向。根据统计论文中各方向关键词的个数,以及各类关键词所占的比例来分析论文归属学科,并判断学科发展态势⑦(图1)。

▲图1 | 城乡规划学科典型期刊的论文属性分布

▲图1 | 城乡规划学科典型期刊的论文属性分布

Fig. 1 The attribute distribution of papers in typical urban and rural planning journals

从城市规划典型核心期刊的论文关键词分析可以看出:近年来城市规划论文核心理论的漂移现象非常明显。论文群的重心(红色部分)几乎都落在相关学科的“交叉”研究领域,大量交叉研究离开城乡规划学科,在地理学、应用经济学等领域同样可以独立完成,而这些研究成果也大多在解决本土城镇化核心问题的“外围”打转,对于真正促进城乡规划实践工作,提升城市环境品质很难起到实质性作用,学科核心理论空心化的现象非常明显。

有学者认为,作为多学科高度综合集成的实践,理想的城市规划人应该是一位好的经济学家、社会学家、地理学家和社会心理学家。但笔者认为:规划人可以跨界,城乡规划学科不能没有区分度。城乡规划的学科独立性是什么,到底什么才是城乡规划学科所不能被别人取代的核心?如果做一个减法,从看似包罗万象的城乡规划学科中减掉交通、经济、生态等交叉的其他一级学科,看看城乡规划的本源到底是什么,就会发现:繁荣的城乡规划学是一个肥大学科,但不是一个强大学科——看起来东西很多,什么都管到了,但绝大部分是别的学科的东西,缺乏核心竞争力。在许多研究中,或对于别的学科的理论简单地引用和照搬,没有形成本学科的一套自我成果,城市只是反映了其研究对象的限定,理论和方法完全是其他学科的囫囵吞枣;或找一堆数据,用一个公式运算一下,得到一些与城乡规划完全无关的结论;或者照搬一个管理学、经济学、社会学等其他学科的理论,将主语换成城乡,简单论述一下,得到一些结论。大量这类文章既没有更好地解释中国城镇化的规律,也没有促进解决中国城镇化的任何问题(或者本身就是其他学科的成果,只是戴了城乡规划的帽子)。许多研究呈现出游离漂移的状态,围着城乡规划学科的外围打转,距离城乡建设与规划的实践越来越远。

也有学者认为,当代西方城市规划的学科界限就很不清晰,外延研究和交叉研究非常普遍,因此中国城乡规划学科也不需要是一个研究领域明确的独立学科。对于这个观点,吴志强和于泓在2005年曾分析过,1980年代以来西方城市规划的核心领域出现扩散交叉现象的背后,同样是规划理论的空心化困境;正是在学科交叉过程中,城市规划学科丧失了理论内核,使得学科的影响力受到了明显地削弱[1]。笔者进一步认为:在西方城市规划理论的空心化背后,是城镇化发展后期的核心问题变化。西方大规模的快速城镇化发生在1851—1950年间(中间被两次世界大战所阻隔),正是在工业革命带动下的快速城镇化进程中,西方城市规划理论大爆发,出现了田园城市、多核心理论、邻里单位等大量经典城市规划理论和区划等技术方法。而1980年代以来,欧美等国家的城镇化逐渐步入缓慢发展甚至停滞不前的成熟阶段,规划实践的缺乏导致其城市规划理论也逐渐扩展成与政策、经济等大交叉的空心化局面(表2)。

▲表2 | 2015年西方主要国家城镇化率

▲表2 | 2015年西方主要国家城镇化率

Tab.2 Urbanization ratio of major Western countries in 2015

资料来源:根据文献资料统计。

因此,世界各国城镇化的不同历程可以表明:中国快速城镇化的实践倒逼城乡规划学科发展向科学化方向迈进,城镇化率在50%~70%的中后期正是最关键的时期,而凝练本学科核心理论也是其中最关键步骤。进一步审思发现:学术共同体对城乡规划学科的核心理论及其地位认识不足、对基础理论缺乏系统梳理、规划实践中理性深度的缺失等是造成城乡规划学科“大而不强”的主要原因,由此导致的各种层次的学术范式不足和缺乏知识溢出,将会影响未来中国城乡规划学科发展以及中国城乡规划研究的创造力。

4.1 什么是城乡规划学科

学科是一个相对独立的、有别于其他学科的知识体系,任何一门学科之所以能够独立,一是要有比较明确的研究范畴和核心问题; 二是要建立起自己独立的理论体系和方法论。城乡规划学科源于人类在对城市功能和空间进行安排活动中产生的经验,经验的积累和消化形成认识,认识通过思考、归纳、理解、抽象而上升为城市规划知识,知识在经过运用并得到验证后进一步发展到科学层面上形成城市规划知识体系,处于不断发展和演进的知识体系根据某些共性特征进行划分而形成规划学科。

从当代中国城乡规划实践的角度,笔者认为学科的核心指向是清晰的。首先,城乡规划的行业指向性强。从总体规划-控制性详细规划-修建性详细规划的法定体系规划编制、“三证一书”为核心的规划管理,到相对应的规划教育和规划基础科研,构成了城乡规划学科的全链条,从基础的操作性工作到上层的政策制定工作,城乡规划是一个完整的系统。

其次,随着城镇化水平的提高,人们对城市空间的需求逐渐从数量的满足提升为质量的需求,包括城市的品质、特色、更新、修补等持续性的实践新要求。不同发展阶段的问题并置在一起,形成了本学科的复杂性,这种问题的复杂性也孕育着强大的活力和生命力。城乡规划行业和城乡规划现象所代表的生命力是城乡规划学科的最坚实基础。

早期的规划知识创造主要以城市物质空间的实证研究为主,随着中国城镇化的实践深化和规划学科的多极延伸渗透,在许多与城镇化相关的具体理论的创造和运用方面,学界已经有了一定的原创积累,如吴良镛院士建构的人居环境学理论,王建国院士系统提出的四代城市设计范型理论,吴志强院士针对高密度城镇区域提出的以流定型理论等,这些理论都极大深化了我们对于中国城乡规划的理解。下一步的挑战在于,通过城乡基础研究,城乡规划学科是否能像其他成熟学科一样,通过实践总结经验和方法,建立起更完善的核心理论体系,并不断输出反馈到其他学科的研究中,促进其他学科的提升,使得城乡规划学成为知识溢出的学科。

4.2 世界规划学科的走向趋势

城乡规划学科作为一门应用性学科,其产生、发展和巩固需要学者大量源于本土实践的艰苦的基础研究和理论创新。20世纪初面对英国快速城镇化中出现的种种严重的城市问题,霍华德(Ebenezer Howard)在1902年的《明日的田园城市》中提出了相应的规划理论途径,在解决本土问题的同时,其影响超出了英国国界,揭开了现代城乡规划的序幕。此后的一百多年中,无论是美洲的有机疏散理论、城市意象理论、区划技术,还是欧洲的城市形态理论、光辉城市模型,或者亚洲的城市地下空间开发方法等,都可以看出一条深层次的脉络线:本国城乡规划学者在本国快速城镇化时期,提出解决本国问题的理论,进而扩散到国际。

自1909年世界上第一个城市规划专业(department of civic design)在英国利物浦大学创立,其后半个世纪城乡规划学科一直强调城市物质空间的规划设计。1960年代以来,随着城市发展问题的深化、各种社会运动思潮的兴起,城乡规划也开始扩展到更大的学科范畴。1970年代初,柏林工大在欧洲大陆率先把城市规划学科从纯粹的城市物质空间规划设计拓展到城市经济、城市生态、城市社会、城市土地、城市地理等更广阔的领域。此后,西方各国的城乡规划学专业系所大量增加。在西方城乡规划学大发展阶段,其研究的一个重要特点就是它并非纯粹的学术研究,而是和本国城镇化的发展阶段及出现的问题有关,具有很强的实践性;但在1980年代以来,西方各国城镇化进入成熟期之后,城乡规划学研究内容日益离开实践应用研究,理论思考被放在更为重要的位置,纯学术意味更为浓厚。

新世纪以来,随着全球化的影响日益深化和数字化、信息化对城市发展的深度介入,当前世界一线大学的城乡规划学科发展出现“空间分析、空间政策、空间设计”三个比较明显的趋势:

一是建成环境的分析技术,以美国麻省理工学院(MIT)规划系和英国伦敦大学学院(UCL)规划系为代表,该流派强调针对城市建成环境(built environment)的数据分析和前沿技术,围绕规划学科设置大量研究中心和媒体实验室、城市感知实验室等,提供人工智能设计、人机交互与网络代理人、三次元立体影像、情绪运算、可触摸的媒体、可充电并折叠的“城市新型汽车”、数据可视化技术、传感技术创新、城市仿真模型、空间分析和参数化设计等前沿技术探索,解决包括微气候优化、高速城市化、计算机技术和新材料的发展等一系列热点问题。

二是城市规划的政策管理,以美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)规划系和英国卡迪夫大学(Cardiff University)规划系为代表,注重理论与政策研究,强调城市规划政策建构和城市事务管理方法。通过公共政策、计划和方案,建构市民基层组织,以促进社会公平和弱势群体团结为使命,致力于有利社会福祉的城市理论和政策工具,解决与区域、城市和农村空间的开发管理和可持续发展有关的问题,尤其是社区经济发展和住房、设计和开发、环境分析与政策、区域和国际发展、交通政策和规划等主题。

三是城市空间环境设计理论流派,以美国哈佛大学设计学院(GSD)和加州大学伯克利分校(UCB)环境设计学院为代表,强调城市物质空间环境的设计理论与方法。强调以设计学和工程技术的创造能力为核心,从宏观尺度上的区域城镇、城市结构等,到微观尺度上的城市街道、建筑、公共空间景观设计等均涵盖在内。

近年来西方城乡规划学研究的一个最主要特征,是脱离城镇规划实践的纯理论研究占据重要地位,这一特征的出现,首先与西方学者对于城镇化的阶段认识密切关联。西方发达国家城镇全面进入后现代发展阶段的成熟期,实践需求减少,城乡规划学不再将直接参与或指导实践作为首要任务。中国与西方不在一个城镇化发展阶段,加上东西方文化社会的差异,用西方的后城镇化理论来指导中国的快速城镇化实践,无异于南辕北辙,我们对此应有足够的学科认知。

4.3 中国本土的城乡规划学科理论

邹德慈院士认为中国的城乡规划学科应该适合中国的城镇化实际,具有中国的特点[2]。中国城镇化以其数千年的历史传承和深厚的文化底蕴在世界城镇发展史中独树一帜。这不仅是因为规模大、速度快,还因为有不同文化断层积淀的历时性特点和各个不同时期问题同时并置的共时性特点。作为一个全球人口大国,中国城乡规划从长期看都将是未来城乡发展中重要的组成部分,具有持续的活力。目前城镇化处于关键性定型时期,城乡规划需要系统知识来构建自己的理论、技术和方法。

中国的本土文化和历史发展对城镇化产生了巨大的影响,从自然本底(山水绿田),人工城市(规模等级形态结构廊道),文化累积(诗词歌赋、文章画卷、历史典故、名人旧里),到最后成为一种社会认知,一种集体记忆,这是中国城镇化的文化基石。在中国当代可持续发展的城镇化路径研究上,必然深刻有历史文化积淀和地域传统的烙印,从中将凝练出中国本土城乡规划的智慧,探讨将历史文化资源转化为城镇的可持续发展资源的策略和方法,以及落实到空间形态的规划设计与管理上。

在新型城镇化和经济新常态的背景下,中国的城镇化进程出现三个明显的转型:城镇化指标由增量转向存量;城镇化空间由追求数量转向追求质量;城镇化理论由借鉴西方转向构建中国本土城镇理论与方法。在建设经济强国和文化大国的整体进程中,中国本土城乡规划学具有鲜明的国家战略意义,也必须从本土脉络中凝练文化自信。2013年中央城镇化工作会议提出要“望山见水忆乡愁”。2015全国城市工作会议进一步提出:要加强城市设计,提倡城市修补,要加强对城市的空间立体性、平面协调性、风貌整体性、文脉延续性等方面的规划和管控,留住城市特有的地域环境、文化特色、建筑风格等“基因”。

在诗意的乡愁的背后,是中国城乡规划中的保护、更新、改造和建设等一系列重大科学问题——必须以严谨的科学理论和技术方法来保障本土城镇化中的人文关怀路径,提升城市空间环境的特色和品质,这对中国城乡规划学科提出了更高的要求。

吴传钧院士在1990年代撰文认为,对人地关系地域系统的研究是人文地理学研究的核心[3]。那么,什么是城乡规划学研究的核心呢?王世福在近年的学术讨论中曾提出,有公共资源的投入就会有城乡规划[4]。从这个角度来看,城乡规划直接调控的是空间资源,间接影响的是城市社会、经济、文化等领域的资源。在中国城乡规划的学科问题认识上,最早笔者认为要解决研究方法的规范问题,之后强调本土问题缺失和文化传统基础沦丧,现在看来除了这几方面问题外,核心理论指向模糊可能是更大的问题。

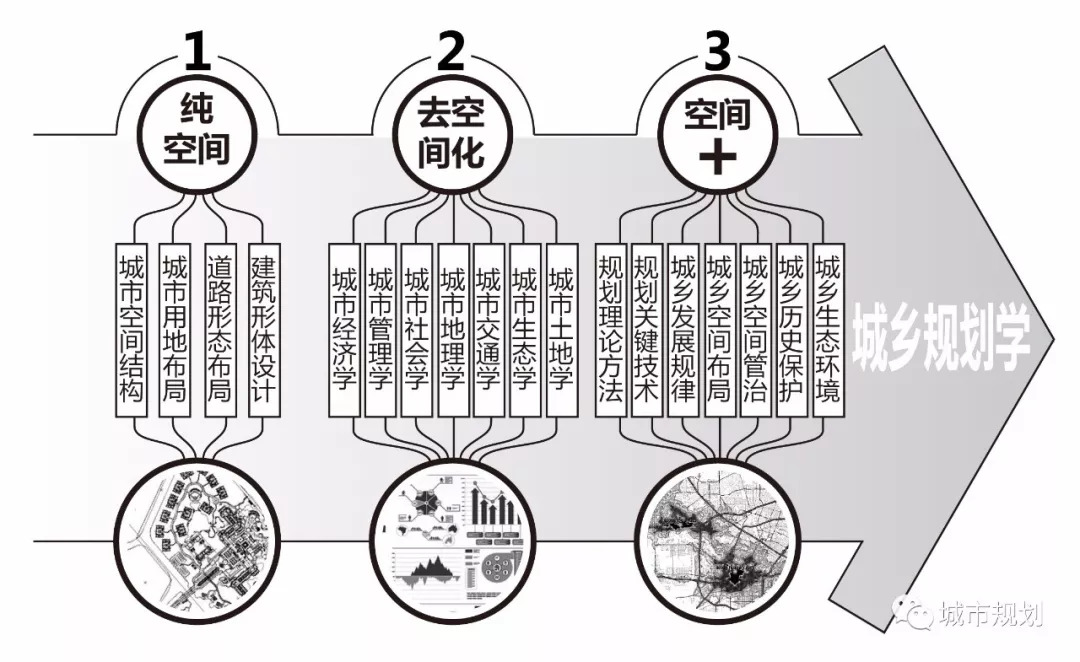

5.1 中国的城乡规划学的三阶段发展

中国的城乡规划仍然处在一个不断积累、广泛吸收的阶段。中国本土的城乡规划学科经历着以下三个阶段的发展思潮(图2):

▲ 图2 | 城乡规划学科的发展阶段

▲ 图2 | 城乡规划学科的发展阶段

Fig.2 Development stage of urban and rural planning discipline

(1)“纯空间”阶段:我国的城市规划体系脱胎于以建筑学为主的工程学体系,源于建筑学的单纯的城市物质空间规划设计。这种模式属于增量规划阶段。尤其在快速城市化的背景下,城市规划主要基于新增建设用地的空间规模扩张。这个时期的城市规划以工程技术为核心,专注于物质空间形态研究,强调城市空间结构、道路网形态布局、建筑形体设计等。对于新增用地的规划如同在白纸上画图,给了规划师充分发挥想象力、施展才能的机会,蓝图规划中的英雄主义思潮群涌,这些宏大叙事、愿景蓝图式的空间规划往往具有理想主义、威权主义特征。这一阶段,无论是规划设计本身还是规划学科发展都存在“见物不见人”的特点,关注“空间”的物质层面,缺乏对于社会、经济、人群的运行规律的研究和应用。

(2)“去空间化”阶段:规划学科逐步跨出了建筑学的学科范围,进入多学科跨越的、从物质空间到非物质空间的“去空间化”发展阶段。尤其是在新世纪以来的国际交流中,大量地理学、经济学、社会学、法学、生态学、管理学等相关学科的加入,丰富了城乡规划的研究视野,同时也使得城乡规划学出现了很大的迷失。“去空间化”观点的学者认为以空间为核心的规划已不适应形势的需要,全面否定“城市空间规划设计”等传统规划理论。但“去空间化”之后未能建立起新的理论和方法,不但导致了城乡规划学科与实际工作脱节.更陷入虚无主义的陷阱[1]。如许多学者都在不同程度提出,中国城市发展的出路在于跳出空间规划,城市规划师要做社会学家,要做经济学家,要做交通学家,要做公共管理学家……在目眩迷离之余,规划师们往往会产生这样的疑问:我们到底是做什么工作的?有什么是别的专业学科做不了而只有我们能做的?产生“去空间化”阶段的根本原因是,西方1980年代以后全面进入城镇化成熟期,城市规划学科失去发展动力,转型向经济学、社会学、法学、生态学、管理学等扩散,出现了诸如城市社会学、城市经济学、城市生态学、城市地理学等交叉学科;而同期中国城镇化正在步入一个活力四射蓬勃发展的青春期。而这个阶段又正逢学界打开国门全面开放,因此西方规划理论得以全面引入。但是回顾过去三十年,用西方的后城镇化理论来指导中国快速城镇化实践,不仅是刻舟求剑,有时甚至是南辕北辙。

(3)“空间+”阶段:2010年代以来,随着中央城镇化工作会议召开和城市设计复兴等一系列标志性事件的发生,城乡规划学科再次把注意力转回城乡空间。但这并不是简单的倒退,而是回归到更高层次的“空间+”模式。“空间+”是城乡规划学科的核心工作,围绕城乡发展的空间本体展开多学科理论方法研究,能够为城乡空间发展的规律、布局、优化、管治提供直接或间接的科学指导。随着对城乡本质问题认识的不断提升,城乡规划从以单纯物质空间角度谋划城市空间逐步升级到从经济、社会、交通、市政、生态等各个角度来解释城市空间内在的发展规律,形成城乡规划的共性技术方法,应用于对未来的城乡空间的调控和提升。结合几十年的学科与实践发展可以认识到:城乡规划学科无论扩展到什么范畴都不能脱离“空间”,脱离了城乡空间的城乡规划无法成为一门独立学科,脱离了城乡空间的城乡规划也无法成为一门职业,脱离了空间属性的城乡规划在学界和业界难以立足。

5.2 基于“空间+”的中国城乡规划学科结构构成

城乡空间发展规律是城乡规划学科的内核,城乡空间既是学科平台,也是学科载体,城乡规划学的核心是从人居环境视角入手,研究城乡空间的本体发展规律,并依据科学规律谋划城乡未来发展。城乡规划学谋求的是一个统筹社会、经济、自然需求的综合解决方案,以国计民生需求和重大科学问题为导向,以城乡空间为平台,既解决国际间广泛关注、属于学科前沿活跃领域的科学问题,又要着眼于综合性人居环境建设的根本目标。同时,城市作为规划的研究客体是一个复杂巨系统,城市发展规律的复杂性使其无法依托单一学科的理论和方法来发现和解释。因此,围绕城市这个研究对象已经聚集了一个庞大的城市研究学科群,从不同角度对此进行研究而且彼此交叉渗透。即使是把研究的对象界定在以城市土地使用为主要内容的城市空间系统范畴内,也是各种经济社会活动作用的载体和运作结果,对其运行规律的探索必然要深入到这些地理、经济、社会活动和相互关系,这就与地理学、经济学、社会学等有关研究不可避免地发生交叉和重叠。从学科发展来说,城乡规划学的核心是在城市化过程中通过控制城乡土地开发塑造良好的人居环境,实现城乡社会、经济和环境三效益的最大化[5]。基于“空间+”的中国城乡规划学科结构可理解为三层次构成(图3)。

▲ 图3 | 城乡规划学科的理论结构模式

▲ 图3 | 城乡规划学科的理论结构模式

Fig.3 Theoretical structure model of urban and rural planning discipline

(1)学科的核心理论层。城乡规划学作为一级学科按照尺度范畴,可以分为区域空间、乡村空间、城镇空间等类型;按照类型范畴,可以分为商贸空间、公共服务空间、居住空间、产业空间、生态空间等类别;按照属性范畴,可以分为城乡的空间立体性、布局协调性、风貌整体性、文脉延续性等类别。它们的发展规律,规划与管控的理论与方法,构成了城乡规划学科的核心理论,共同构成了学科基础。研究对象紧紧围绕城乡空间环境的发展建设问题,重点在于城乡空间的发展规律和规划布局谋划。研究方向和研究内容可进一步细分为城市规划理论与方法、区域规划与城镇体系、乡村规划、社区建设规划、城市设计、城乡历史文化遗产保护等。城乡规划学科的核心理论突出对于城市规划与设计的理论、方法、技术的研究,学科的核心理论层紧扣城乡空间问题,建立在多元视角下对城乡空间环境的发展建设研究上,是对城乡空间发展问题研究的基础理论构成和系统科学集成。

(2)学科的交叉理论层。城乡规划因其综合性和复杂性涉及不同价值基础和知识体系,以城乡规划学科的研究对象来说,城乡空间环境包括丰富的具体空间类型,需要结合其他相关学科进行补充研究,因此其理论基础交叉融合多学科,形成丰富多层次的综合性学科理论。城乡规划学科的交叉学科理论涉及城市地理学、城市社会学、城市经济学、城市管理学、城市土地学、城市生态学、城市交通学、城市市政工程学、地理信息系统等。其中,城市地理学研究城市形成、发展及其地理分布规律,是城乡规划学与地理学间的交叉学科;城市社会学研究城市中的社会现象,包括社会组织、生活方式、社会心理、社会问题和社会发展规律等,是城乡规划学与社会学间的交叉学科;城市经济学研究城市经济的功能、结构、相互关系及其发展规律,是城乡规划学和经济学间的交叉学科;城市管理学研究城市的社会生产、社会生活、社会秩序的调节、控制理论与方法,是城乡规划学和现代管理学间的交叉学科;城市土地学研究城市生产建设用地的规划管理,是城乡规划学与地理学、管理学间的交叉学科;城市生态学研究城市生态系统的结构、功能及其运动规律和调控,是城乡规划学和生态学间的交叉学科;城市交通学研究城市交通运输活动,是城乡规划学和交通工程学间的交叉学科;城市市政工程学是对城市系统进行研究、规划、设计、制造、试验、运行等所采取的思想程序、组织和管理等的方法和技术,是城乡规划学与环境工程学间的交叉学科。城乡规划学科的交叉理论层是作为城乡规划核心理论的外延范畴,扩充了城乡规划学科基础,是城乡规划学科与其他相关一级学科之间的联系纽带,也是推动城乡规划学科发展的有效驱动力。

(3)相关的一级学科层。其位于学科交叉理论层的外围,包括地理学、社会学、应用经济学、管理学、法学、生态学、交通运输工程、环境科学与工程、计算机科学与技术等大量一级学科。其中地理学是研究地球表面地理环境的结构分布及其发展变化的规律以及人地关系的科学,它与城乡规划学交叉融合后形成城市地理学;社会学以人类的社会生活及发展为研究对象,揭示存在于人类各历史阶段的各种社会形态的结构以及发展的过程和规律,它与城乡规划学交叉融合后形成城市社会学;应用经济学是运用经济理论研究某一具体经济领域的特定经济问题并加以应用的科学,是经济学科中和理论经济学对称的另一类学科,它与城乡规划学交叉融合后形成城市经济学;管理学是研究各种社会组织管理过程的普遍规律性,为管理者的成长和取得管理成效提供基本理论和方法的科学,它与城乡规划学交叉融合后形成城市管理学;法学是研究法律这一特定社会现象及其发展规律的科学;生态学是研究生物与生物之间,生物与其生存环境之间相互关系的科学,它与城乡规划学交叉融合后形成城市生态学;交通运输工程是研究道路交通规律,并据以进行道路交通的规划、设计、 运营、管理等活动的科学,它与城乡规划学交叉融合后形成城市交通学;环境科学与工程是研究运用工程技术的原理和方法,合理利用自然资源,防治环境污染,保护和改善环境质量的学科,它与城乡规划学交叉融合后形成城市市政工程学;计算机科学与技术是研究信息和知识的存储、处理、控制和利用的理论、方法与技术的学科,它与城乡规划学交叉融合后形成地理信息系统。

城乡规划学的理论体系,是在当代国际城市规划学科发展的整体视野下,聚焦中国城乡规划的理论与方法问题,以城乡空间为依托,整合相关多学科力量,形成科学研究的共同体,展开对中国城镇和乡村的科学研究,致力于具有中国特色的城乡规划基础理论与方法的研究,进而构建中国本土的城乡规划科学体系,为中国对国际城镇化领域的创新做出贡献。

在中国城镇化进入中后期的特殊阶段,在“空间+”的中国城乡规划学科视野下,强调“凝核破界”的学科发展理念,将城乡规划学科核心发展需求与相关学科交叉介入研究相协调,调整后的学科发展策略将更加强调城乡空间发展规律在城乡规划学科中的核心控制作用和衍生交叉综合方向的培育。

6.1 凝聚核心,突出城乡规划的科学性,加强对城乡空间发展的规律研究

围绕城乡规划的核心问题,展开多维度的城乡空间本体研究工作,形成“空间+”的学科模式。按照研究的过程对“空间+”进行诠释,即研究源头是基于城市空间中的新特征或新问题;研究过程应跳出空间的单一视角,通过与城乡规划的外延相关学科交叉研究,拓宽研究的视野与方法;最后,研究结论应落于空间,落脚于对空间的布局、提升、优化、管治等,更好地解释或解决城乡空间发展问题。按照城乡规划的核心研究内容,可将“空间+”解释为四个维度:

其一是城乡空间本体问题研究“+”,从人文、社会、经济等多维视角对城乡空间发展的特征规律与实践问题进行分析并寻求相应的解决途径,城乡规划的空间性是唯有本学科才可以胜任的独特知识领域,必须在解析城乡空间本体问题上做出探索,梳理城市空间地域文化特色、城市风貌风格等“基因”,摸清空间生成和发展规律。

其二是城乡规划的理论研究“+”,围绕城乡空间,结合生态绿色、市政防灾、历史人文等构成有关城乡空间科学布局各个方面的理论议题,如城乡生态环境、城乡安全防灾、城乡历史保护、城乡公共治理等。通过城乡空间的规划设计、管理政策的制定调控,直接或间接地解决城乡空间发展问题。

其三是城乡规划的技术方法“+”,探索城乡规划的前沿方法,将创新的技术平台应用到城乡空间研究及规划中。如城乡规划设计的数字化技术、规划管理的信息系统平台构建以及规划成果的交互仿真模拟表现等。

其四是城乡规划建设模式研究“+”,基于城乡建设实践,创新城市治理方式,加强城市精细化管理,进而探讨符合当代中国城乡发展规律的建设管理模式。

总的来说,稳抓城乡规划的核心“空间”,融入相关学科并找到共性方法,加强对城乡空间发展的规律研究,才能不断提升城乡规划的科学性,做出正确的城乡规划价值判断、构建合理的城乡规划研究体系。

6.2 放开壁垒,开展相关学科的多维度研究

当代城乡规划学科发展呈现出的基本动态特征为学科边界的延伸扩展特征、多项分枝的交叉渗透特征、体系架构的综合集群特征,为多角度分析研究城乡人居环境构建起到了很好的作用。城乡规划学科不能闭门造车,而要全面开放学科壁垒,推倒不同学科之间隐形的墙,打开城乡规划学科的大门,让旅游、经济、地理等各界人士及广泛的外专业、跨专业学者能畅通地参与到城乡规划的研究工作中来。通过推进各学科在研究方法和研究成果上的相互借鉴及融合,促进城乡规划主体学科的科技创新,提高研究效率与价值,为解决当代社会城乡发展中的重大问题提供综合的、科学的、全面的理论依据与实践方法。具体的实践措施包括:建立多学科共通的学术规范,积极开展跨学科的交流合作项目,建立学术研究合作组织或科学共同体等。

放开壁垒,不仅可以促进城乡规划学科自身的多维度拓展,同时还可推动城乡规划教育的多元化发展。随着城乡规划学的交叉渗透发展,城乡规划教育也从工程设计领域逐渐向社会、经济、管理以及地理、生态等领域拓展。城乡规划教育的新发展表现为各院校人才教育培养模式的多元化转变。原有以工科设计为主的单一类型人才培养模式正转型为兼有社会经济、政策管理、地理信息、环境工程等多类型的人才培养模式。

6.3 建构范式,完善自己的学术语言体系和专业范式

任何一门学科或一项研究领域都需要建立学术体系与专业范式,城乡规划学科与城乡研究亦是如此。学术体系指建立起一个具有相同或相近的学术价值体系与理论基础的知识共同体,形成一个科学的、可进入的学术系统。其中,学术语言体系是保障不同学科领域间顺畅沟通的基础。通过被普遍认同的、得到一致认知的专业语言体系,各个学科领域的学者可以进行对等的信息交换与思想交流,从而高效地推动研究的创新与学科发展的进步;学术语言体系乃至学术体系的建立,能够确保本学科在保持内涵稳固性的同时,拥有充分的外向包容性。

在城乡规划这个具有知识共同体的系统中,应确立大量普遍被认同的学术概念、学术规范与基本方法论,这就是城乡规划学科的专业范式。在系统的各学术共同体之间,专业范式应具有一致性,同时存在一定的表象差异。如同城市地理学、城市经济学、城市社会学等城乡相关学科,除了彼此之间相互交叉渗透的研究内容,在研究方法上,也存在着高度的一致性;实证分析、计量模型分析等基础研究法以及规划方法论、设计方法论等都被广泛应用于城乡规划的各项分支研究中,通过对这些方法的规范与普及,建构符合城乡规划研究通用逻辑的专业范式。

6.4 注重流派,培育各具特色的理论技术学派和规划设计流派

一枝独秀不是春,百花齐放才是春。中国城镇化地域辽阔,自然地貌、历史人文和经济发展千差万别;规划学科内容丰富,知识体系庞杂,各个规划科研院所不可能都按照“全能神”的模式发展。大一统的学科发展标准只会导致学科发展活力的僵化,倒退回工程技术化的老路上去。

城乡规划学科发展必须紧跟中国城镇化发展的实践进程,将学科发展进行特色化培育,只有这样,才能改变目前学科发展艰难求全、却大而不强,人才培养口径统一、却不适应行业需求的尴尬局面。在规划理论与方法研究方面,鼓励各机构单位形成基于学术基础传承自然形成的理论学派;在规划设计实践方面,鼓励各机构单位形成基于对理想城乡不同理解而自然形成的规划设计流派。

正如中华武术的活力源于千差万别又根植于地方特色的武术流派一样,扎根在中国广袤大地上的城乡规划学科只有出现大量有根植性和传承性的特色理论学派和设计流派,才会出现百花齐放、百家争鸣的活力面貌,进而在世界城市规划界产生出自己的影响力。

中国现代城市规划已经走过六十多年,回顾20世纪以来中国城镇化的历程、现象问题和可总结的经验,需要今天的规划学者既要有西方的理论基础,又要有本土扎实深入实践的经验,更重要的是,要有强烈的时代责任感。1900—1960年,西方用了60年的时间寻找到了建构现代城市规划理论体系的路径,而中国经过60多年的奋斗,进入城镇化的中后期,城乡规划学所呈现的种种理性反思是对现实洞察后的冷静思考以及对理想追求的践行,中国规划师们除了理性的反思,依然不变的是重塑中国城乡规划学科的内核,进而构建中国本土城镇化理论,丰富世界城镇化理论的信心。

注释

① 1978年中国城镇化率为17.9%;2017年中国城镇化率为58.5%。

② 数据来源:全国高等学校城乡规划学科专业指导委员会。

③ 数据来源:CNKI分类录目——区域规划、城乡规划。

④ 数据来源:国家自然科学基金委网站统计数据。

⑤ 参见《学位授予和人才培养学科目录(2011年)》(学位〔2011〕11号),信息索引号:360A22-07-2011-0001-1。

⑥ 考虑到历史检索的较长年限,本文筛选了《城市规划》《城市规划学刊》《国际城市规划》《规划师》《现代城市研究》等较长出版史的期刊,《上海城市规划》《西部人居环境学刊》等优秀期刊由于历史年限较短,没有纳入本次文献分析。

⑦ 绘制关键词分布扇圈图,其中内部圈层代表关键词全部为城市规划范畴的论文;中部圈层代表关键词既含有城市规划也包括其他学科的论文,外部圈层代表关键词不含有城市规划学科名词的其他一级学科论文。城市规划关键词数量越多,所占比例越大,距离扇圈中心越近。不同扇区则代表9类不同学科方向。将检索论文以点的形式落入关键词分布扇圈图,利用GIS软件进行核密度分析(kernel density analysis),得到论文关键词词频分布图,以此直观判断学科发展态势。

参考文献

1 吴志强,于泓. 城市规划学科的发展方向[J]. 城市规划学刊,2005(6):2-10.

WU Zhiqiang,YU Hong. Development Direction of Urban Planning Discipline[J]. Urban Planning Forum,2005(6):2-10.

2 邹德慈. 论城市规划的科学性[J]. 城市规划,2003(2):77-79.

ZOU Deci. On the Scientificity of Urban Planning[J]. City Planning Review,2003(2):77-79.

3 吴传钧. 展望中国人文地理学的发展[J]. 人文地理,1996(S1):1-10.

WU Chuanjun. Prospect on the Development of Human Geography in China[J]. Human Geography,1996(S1):1-10.

4 王世福. 城市设计建构具有公共审美价值空间范型思考[J]. 城市规划,2013,37(3):21-25.

WANG Shifu. Urban Design as the Way to Establish Space Paradigm of Public Aesthetic Value[J]. City Planning Review,2013,37(3):21-25.

5 袁奇峰,陈世栋. 城乡规划一级学科建设研究述评及展望[J]. 规划师,2012(9):5-10.

YUAN Qifeng,CHEN Shidong. Urban Rural Planning as a First Level Discipline Review[J]. Planners,2012(9):5-10.

6 冯高尚. 我国城市规划学科研究内容变迁(1978-2008)——基于《城市规划》和《城市规划学刊》的研究[D]. 上海:同济大学,2009.

FENG Gaoshang. Changes in the Research Content of Urban Planning Discipline in China (1978-2008): A Study Based on the Journals of City Planning Review and Urban Planning Forum[D]. Shanghai: Tongji University, 2009.

7 保继刚,张骁鸣. 1978年以来中国旅游地理学的检讨与反思[J]. 地理学报,2004(S1):132-138.

BAO Jigang,ZHANG Xiaoming. Tourism Geography in China(1978-2003):A Review and Retrospect[J]. Acta Geographica Sinica,2004(S1):132-138.

8 翟宝辉. 论城市规划的系统性本质[J]. 城市规划汇刊,2004(6):22-26,95.

ZHAI Baohui. The Systematic Nature of City Planning[J].Urban Planning Forum,2004(6):22-26,95.

9 沈清基,吴斐琼. 1996-2005年间《城市规划学刊》的统计及分析[J]. 城市规划学刊,2006(2):38-48.

SHEN Qingji,WU Feiqiong. Statistic and Analysis on Urban Planning Forum from 1996-2005[J]. Urban Planning Forum,2006(2):38-48.

10 彭坤焘,赵民. 新时期规划编制类型的多样化态势及成因——暨“工具理性”及“理性批判”的讨论[J]. 城市规划,2012(9):9-17,22.

PENG Kuntao,ZHAO Min. Diversification of Planning Compilation in New Era and Its Causation: A Discussion on “Instrumental Rationality” and “Critique of Reason”[J]. City Planning Review,2012(9):9-17,22.

11 黄建中,刘媛,桑劲. 2006-2011年间《城市规划学刊》的统计及分析[J]. 城市规划学刊,2012(3):53-62.

HUANG Jianzhong,LIU Yuan,SANG Jin. A Statistic Analysis of Papers of Urban Planning Forum from 2006 to 2011[J].Urban Planning Forum,2012(3):53-62.

12 黄光宇. 城市规划学科特点与城市规划专业教育改革[J]. 城市规划,1998(3):51-52.

HUANG Guangyu. Characteristics of Urban Planning Discipline and Education Reform of Urban Planning[J]. City Planning Review,1998(3):51-52.

13 吴志强. 百年现代城市规划中不变的精神和责任[J]. 城市规划,1999(1):27-32.

WU Zhiqiang. Unchanging Spirit and Responsibility in Century-Old Modern Urban Planning[J]. City Planning Review,1999(1):27-32.

14 段进,李志明. 城市规划的职业认同与学科发展的知识领域——对城市规划学科本体问题的再探讨[J]. 城市规划学刊,2005(6):59-63.

DUAN Jin,LI Zhiming. The Professional Identity and the Knowledge Domain of Urban Planning:Controversy on the Ontology of the Discipline of Urban Planning[J]. Urban Planning Forum,2005(6):59-63.

15 邹兵. 关于城市规划学科性质的认识及其发展方向的思考[J]. 城市规划学刊,2005(1):28-30.

ZOU Bing. Recognition of the Nature of Urban Planning Study and Consideration of the Development of Urban Planning Study[J]. Urban Planning Forum,2005(1):28-30.

16 魏广君,董伟. 城市规划学科解析——从康德的“三个王国”思想谈起[J]. 大连理工大学学报(社会科学版),2011(1):120-124.

WEI Guangjun,DONG Wei. Analysis of the Science of Urban Planning from a Perspective of the Kant’s“Three Themes”[J]. Journal of Dalian University of Technology(Social Sciences),2011(1):120-124.

17 本刊编辑部. 着力构建“城乡规划学”学科体系——城乡规划一级学科建设学术研讨会发言摘登[J]. 城市规划,2011(6):9-20.

Editorial Department. Developing “Urban-Rural Planning Science” System: Excerpt From Workshop on Urban-Rural Planning First-Level Discipline[J]. City Planning Review,2011(6):9-20.

18 仇保兴. 复杂科学与城市转型[J]. 现代城市,2011(3):6-9.

QIU Baoxing. Complex Science and Urban Transformation [J]. Modern city,2011(3):6-9.

19 保继刚,尹寿兵,梁增贤,等. 中国旅游地理学研究进展与展望[J]. 地理科学进展,2011(12):1506-1512.

BAO Jigang,YIN Shoubing,LIANG Zengxian,et al. Development Report on Tourism Geography in China (2005-2011) [J]. Progress in Geography,2011(12):1506-1512.

20 邹德慈. 论城市规划的科学性[C]//中国城市规划学会.中国城市规划学会2002年年会论文集.2002:3.

ZOU Deci. On the Scientificity of Urban Planning[C]//Urban Planning Society of China. Proceedings of Annual National Planning Conference 2002. 2002:3.

21 赵民,赵蔚. 推进城市规划学科发展 加强城市规划专业建设[J]. 国际城市规划,2009(1):25-29.

ZHAO Min,ZHAO Wei. On the Development of Urban Planning Subject and Urban Planning Education in China[J].Urban Planning International,2009(1):25-29.

22 吴志强.重大事件对城市规划学科发展的意义及启示[J].城市规划学刊,2008(6):16-19.

WU Zhiqiang. Significance and Inspiration of Mega-Events to the Development of Urban Planning Discipline[J]. Urban Planning Forum,2008(6):16-19.

23 保继刚,朱峰. 中国旅游本科教育萎缩的问题及出路——对旅游高等教育30年发展现状的思考[J].旅游学刊,2008(5):13-17.

BAO Jigang,ZHU Feng. On the Shrinking of China’s Tourism Undergraduate Education and Way Out:Thoughts about Thirty Years of Development of Tourism Higher Education[J]. Tourism Tribune,2008(5):13-17.

24 保继刚.中国旅游地理学研究问题缺失的现状与反思[J].旅游学刊,2010(10):13-17.

BAO Jigang. On the Lack of the Research Questions Concerning China’s Tourism Geography Science and Our Rethinking[J]. Tourism Tribune,2010(10):13-17.

25 保继刚.中西方视角谈旅游研究与理论建构[J].旅游学刊,2014(2):9-11.

BAO Jigang. Tourism Research and Theoretical Construction from the Perspective of China and the Western Countries[J]. Tourism Tribune,2014(2):9-11.

26 孟宪鹏. 现代学科大辞典[M]. 北京:海洋出版社,1990.

MENG Xianpeng. Dictionary of Modern Science[M]. Beijing: China Ocean Press,1990.

27 王续琨,冯欲杰,周心萍,等. 社会科学交叉科学学科辞典[M]. 大连:大连海事大学出版社,1999.

WANG Xukun,FENG Yujie,ZHOU Xinping,et al. Dictionary of Social Science Interdisciplinary Science [M]. Dalian: Dalian Maritime University Press,1999.

28 张光忠. 社会科学学科辞典[M]. 北京:中国青年出版社,1990.

ZHANG Guangzhong. Dictionary of Social Sciences[M]. Beijing: China Youth Publishing Group,1990.

29 李德华,朱自煊. 中国土木建筑百科辞典·城市规划与风景园林[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2005.

LI Dehua,ZHU Zixuan. Encyclopedia Dictionary of Civil Architecture in China·Urban Planning and Landscape Architecture[M]. Beijing: China Architecture & Building Press,2005.

——————————————

了解更多《城市规划》杂志信息,搜索微信号“chengshiguihuazazhi”或识别下方二维码关注。

关注我们,精彩无限~!

关注我们,精彩无限~!

规划问道

规划问道