摘 要

本文系对伦敦大学学院巴特雷特规划学院吴缚龙教授的论文《中国兴起城市区域管治:通过国家引导的尺度重构而选择一种新型的国家治理空间 》(China’s Emergent City-Region Governance: A New Form of State Spatial Selectivity through State-orchestrated Rescaling)的精华观点提炼。该论文发表于《城市与区域研究》(International Journal of Urban and Regional Research)2017年第一期。论文原文可通过点击“阅读原文”获得。

吴教授在这篇论文中探讨了中国在后改革时期(post-reform)出现的一种特定的国家空间治理形式:城市区域(city-region)管治。推动这个过程的,是中国应对经济分权(decentralization)的危机和城市间恶性竞争与不协调发展的需要。发展城市群、使之作为相互联系的城市区域,是国家权力再中心化的一个组成部分,也是“新型城镇化”政策的一个显著特征。他认为,中国的城市区域契合了特定的尺度生产的逻辑。经济全球化带动了地方经济的发展,进一步催生了培育“区域竞争力”的需要。为了应对区域层面存在的监管缺陷,中国在国家的引领下已经建立了三个机制:行政兼并、空间规划编制和区域机构建设,这些机制反映了后改革时期的管治的尺度上移。

中国国家空间选择的阶段划分

城市区域管治的形成是一个深思熟虑的尺度建设过程,这是一种“国家重新区域化”的过程,城市区域的具体形式是“国家空间选择”的结果。这意味着,由国家来选择或建设某个特定的尺度。

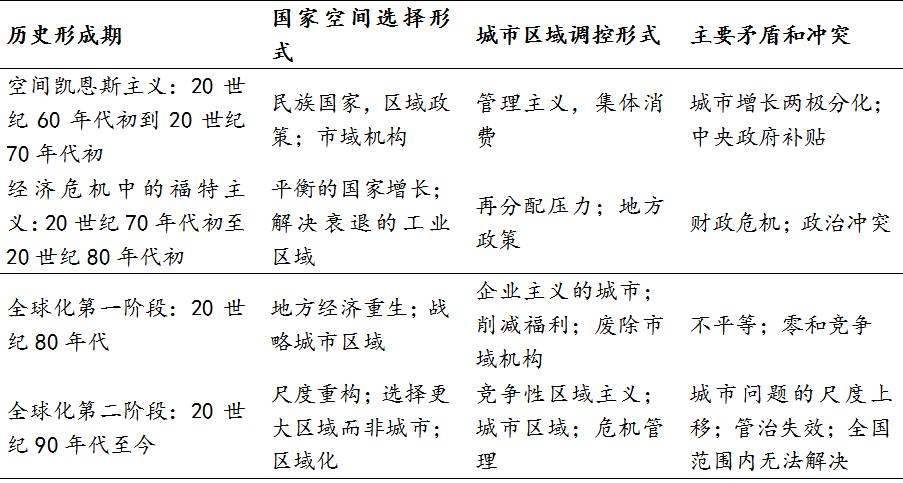

国家空间选择的具体形式取决于特定的历史和地理环境。根据布伦纳的研究,发达资本主义国家的国家空间选择依据其历史形成期可分为四个阶段,每个阶段均有不同的国家空间选择形式、城市区域调控形式和面临的主要矛盾及冲突。布伦纳把不断变化的选择归纳为一系列危机与危机管理,从而描述了从空间凯恩斯主义、福特主义到新一轮的“全球化”的变革。虽然,“凯恩斯主义”和“福特主义”这些词汇反映了地理位置的特殊性,并不适用于中国,但是时期划分意味着尺度重构是主要矛盾和冲突带来的结果。

表1:发达资本主义的国家空间选择的演变

来源:布伦纳研究(2004:479–80)的简化改编

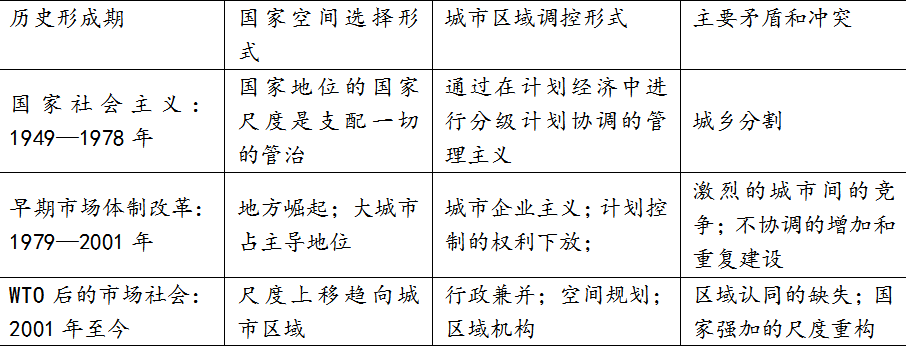

基于关于发达资本主义国家空间选择性的研究文献,本文把中国管治分为以下几个阶段:国家社会主义阶段(1949—1978年)、早期市场改革阶段(1979—2000年)和WTO(世界贸易组织)后的市场社会(2001年至今)(参见表2)。

在国家社会主义阶段,国家空间选择的具体表现形式是国家尺度,以中央计划经济为特征。其城市区域调节的形式是基于国家管理主义,这是通过分层计划协调来实现的。该阶段的主要矛盾是城乡分割,因为城市工业部门得到国家支持,而农村地区发展水平很低。

在早期市场改革阶段,通过经济分权,国家空间是处于中心城市的尺度。这一时期的特点是城市企业主义兴起,而且计划控制的权利下放给个别城市、甚至下放给这些城市的城区,从而导致了激烈的城市间竞争与不协调发展。

从2001年中国加入WTO后开始,一个新的国家空间形式出现了,即尺度上移趋向城市区域。实现尺度上移的机制是行政兼并,加强大都市区域而不是加强中心城市;空间计划由中央发起,以保持其监管控制,而通过城市间的协商来建立软性区域机构。这种国家空间选择存在的一个主要矛盾是,它是作为一种空间修复(spatial fix)来采用的,很大程度上是国家引导的,缺失了一个区域的认同感,而且围绕这个城市区域尺度市民社会不很发达。国家部门以外的“再分配政治”并没有得到充分的发展来推动这个城市区域管治的形成,城市区域管治仍然是国家导入的一个行政过程。国家试图建设城市区域,但与此同时,国家的深层参与却成为了进一步推动区域一体化的障碍。

表2:中国的国家空间选择的演变:一个概念框架

来源:Wu & Zhang研究(2010:61)的简化改编

中国国家空间选择的演变过程

在中国,一系列的市场改革条件产生了企业主义,从而推动了城市之间的竞争,而与此同时,在全球化的条件下各城市之间的联系变得更加紧密了。在长三角地区和珠三角地区,发展超越了行政边界而进入了邻近地区。然而,发展的不协调导致了严重的经济、社会和环境的问题,这些问题在区域尺度上表现出来了。要解决这些问题,必然要超越单个城市的尺度。为了增强自身的竞争力,克服发展中的制约因素,各城市都试图构建一个城市网络——或者用中国的说法来表示即构建一个城市群——以提高自身的发展能力。

城市企业主义的影响

在20世纪90年代,财政改革使得地方政府的行为更像是一个企业,从而使得地方企业主义兴起。此外,本世纪初的土地改革大大激励了地方政府,他们大兴土地开发,作为预算外收入来源,带来了以土地为主导的地方发展。行政调整,特别是采用“市管县”体制,显著地巩固了核心城市的力量。城市企业主义推动城市扩大其地域,加入与发展伙伴的联盟以及与其他城市开展竞争,以便在该地区获得中心地位。城市企业主义的兴起,带来了对城市区域的影响。

首先,快速的城市扩展,扩展到了整个市域范围,这意味着中心城市变得与周边地区和郊区县紧密相连了,形成了大都市区。

其次,企业主义管治对城市区域的影响超越了城市边界。企业主义的兴起推动了先前无关的或只有松散连接的各城市之间的竞争,而他们的发展战略必然要超越他们的领域边界,以采取一种区域发展的方法。城市间的竞争由此兴起了城市区域的管治。

再次,城市企业主义带动了在大城市区域之内和之外的基础设施的广泛发展。各城市开始竞争发展大型的基础设施项目,如深水港、机场和公路,以在通达性方面加强他们的现状和地位。城市间的基础设施的发展,导致这些城市成为了连绵的城市区域。

第四,经济的区域化并没有导致城市间的合作,而是加剧了在区域尺度上的管治的碎片化。区域内的各地方政府都追求发展他们认为有利可图的类似的产业。结果,城市的产业结构变得相当地类似。在同一区域的多个行政管辖区追求同一方向的工业化,导致了城市经济的区域化,同时加剧了城市区域管治的碎片化。

最后,充满竞争意识的城市正在寻求与附近的行政管辖区合并,以提高他们的人口规模和发展能力。中心城市经常提倡建立城市群或与附近城市联盟的策略。这可能会也可能不会涉及到行政兼并或调整;然而,他们希望通过空间规划和统一的服务提供,来实现“同城化”。

总体而言,城市企业主义的兴起,产生了把城市发展得更大更强从而超出其边界的动力,与此同时,基础设施和经济的区域化给城市区域的实现带来了可能性。然而,城市区域的管治不能是想当然的,要受制于尺度生产的政治。

城市区域管治的形成

尽管中国经济在全球化的条件下已发展成区域经济,但其监管方式仍然建立在竞争心态和城市企业主义的基础上。这造成了区域尺度上的监管不足。在经济生产的区域化和基于城市的管治之间出现了矛盾,从而引发了一个管治尺度重构过程。伴随着重新建立区域管治的需要的出现,国家尺度的管治开始了总体上的转变。

在中国,城市区域的发展显示国家介入了全球化下的以市场为导向增长的危机管理。企业主义管治的危机包括但不限于:环境恶化、产能过剩、碎片化的土地利用和扩张等问题。这种企业主义管治的危机造成的结果是,区域协调已成为政府议程的一大优先事项。城市间竞争会带来严重的问题,不仅相互竞争的地方政府的认识到了这一点,而且中央政府也认识到了这一点,从而导致了区域管治的出现。

由于令人担忧的环境危机,可持续发展的问题开始出现在区域政策制定者和规划者的议程中。面对环境挑战,规划者们开始重新考虑城市和区域规划的目标。出现了越来越多的呼吁,要求改变规划的目标,把单纯的促进经济为导向的目标,改变为促进可持续发展的目标。

除了目标的不断演变,管治尺度重构也出现了向区域尺度上移的趋势。然而,超区域(super region)尺度是不可行的,因为有政治和行政体制的限制。从政治上看,超区域会太庞大,太强大;从行政上看,它缺失了政府这一层级。城市区域似乎是一个折衷方案,因为它是基于中心城市的,而且是基于一个地域系统以及基于促进该区域竞争力的经济开发区的。政府规划者认识到,先前的区域政策失败的部分原因,就是管治尺度下移到了单个城市。在经济权力下放的时候,给地方政府分配了GDP增长目标,要求必须达成这些目标,并要对其绩效进行相应的评估。对政府官员们,要根据他们达成GDP增长目标的情况来任免,对地方政府也提供了酌情的奖励。这样的尺度下移阻碍了城市间的合作,因为每一个地方都不惜恶性竞争,想发展自己的增长基础。为了应对分权和地区不均衡加剧带来的问题,自2000年代中期开始,城市区域尺度就成为国家空间选择的一种新形式。

中国城市区域管治的形成机制

行政兼并与大都市化

行政兼并的目的是,在大都市管治下使城郊获得发展,缓和相邻行政单位之间的竞争,并把“中间地带”(in-between space)转变为城区。

在20世纪90年代,当大城市要扩大其行政区的时候,他们通常就会吸收附近的县,把他们归入市区中。在行政兼并的早期阶段,兼并县的目的是支持中心城市。然而,从那时候起,政策开始以解决城市间冲突为目的。中国政府希望通过兼并县,可以减少不同行政单位之间的摩擦。规划者们还希望,行政兼并将有助于减少核心城市与周边县市之间的竞争。中央政府把行政兼并当做一种方法,用以解决不均衡发展和中心城市过度增长带来的问题。因此,行政兼并被广泛地用于协调相互分割的行政单位。行政边界的调整有助于把大城市区域的各部分连接起来,实现巩固他们的大都市管治的效果。

行政兼并有利于城市化的进程,因为它扩大了中心城市的税基,从而使中心城市得以从附近的县市那里汇集所有的金融资源,来启动大型发展项目。因此,行政兼并的政策提高了整个城市区域的“区域竞争力”,因为中心城市之间的竞争也是他们的城市区域之间的竞争。由于采用的是分层级的政治制度,中国的行政兼并不是由当地的社会运动造成的,而是源自于上级政府的管辖审查,并经中央政府批准的。

空间计划与强化的中央政府协调

在社会主义时期,每个城市编制了自己的城市总体规划,以指导一般的土地利用方式。后来,在城市企业主义风潮下,地方政府制定了雄心勃勃的规划,以扩大其建成区。这些扩张规划不再遵循法定的总体规划的技术要求。相反,他们反映了城市扩张的动力,而且目标是要提高中心城市的地位。

从2000年代中期,中央政府开始构建一种创新的空间规划,以加强对其城市区域的监管协调。这种空间规划采用了次区域的和城市群的尺度,重点是空间结构,而不是具体的土地利用,是为人口稠密的地区如长三角地区、珠三角地区、京津冀以及其他地区制定的。例如,江苏省编制了《长江经济带发展规划》(江苏)和《苏州、无锡和常州区域规划》,住房和城乡建设部牵头编制了《珠三角地区城市群协调规划》,而国家发改委发起了《长三角地区区域规划》。这些空间的和区域的规划不是通过自下而上的企业主义推力来驱动的,而是通过自上而下的方式来制定,反映了国家对可持续发展、城乡一体化与和谐社会的关注,以及对环境和社会问题的关注——这些问题证明了高层次国家干预的必要性。

区域机构与城市间合作

主要通过市长联席会议和地方政府部门的各种协会来建立一种协调机制。大尺度的区域协调在中国是很困难的。建立区域合作的唯一可行途径似乎是通过基于城市的联系。从本质上讲,城市区域的作用变得越来越重要,因为区域合作基本上是通过中心城市之间的合作实现的。

目前,城市区域管治的基础仍然是单个城市的合作。而城市之间的合作或多或少都是基于地方政府的联席会议。中国具有强大的中央政府,市民社会的仍然很不发达。没有选举机制来加强城市区域的身份,中央政府和省政府之间没有中间层,就意味着难以协调超过省际界限的城市。例如,京津冀和长三角地区的连绵城市区域超过了省际边界,因此协调仍然很困难,并遭遇了各种问题。

【作者简介】

吴缚龙教授是伦敦大学学院(UCL)的巴特雷特规划教授。研究领域为中国城市的转型与规划。他近著有《为增长的规划:中国城市与区域规划》。据社会科学论文索引(SSCI)排名为全球前50名的地理学家。英国国家经济社会基金会(ESRC)2013卓越国际影响力奖获得者。自20世纪90年代中以来曾先后任教于英国南安普敦大学和卡迪夫大学,被誉为中国城市研究的世界级权威。目前,他关注中国城市的崛起和可持续发展的挑战。多年参与规划实践,致力于推动城市研究的国际化与本土化,并由此提升中国城市规划的国际地位。

巴特雷特规划教授历任为Patrick Abercrombie 爵士(主持“大伦敦规划”)、William Holford爵士(1947 年英国城乡规划法起草者、堪培拉的规划者)、Richard Llewelyn-Davies 勋爵 (英国新城米尔顿凯恩斯的设计者)、Peter Hall (彼得.霍尔)爵士、和Mike Batty教授(英国皇家科学院院士)。自2011年起的重要任命给巴特雷特规划学院带来在全球意义下重新定义新一代规划的机遇,标志着中国城市和规划研究在世界主流学界确立地位。

规划问道

规划问道