赵哲

中国城市规划设计研究院

上海分院三所

主任工程师

随着国家发展进入新的阶段,生态文明建设成为国家新时期战略重点,中央也提出“城市建设要以自然为美,把好山好水好风光融入城市”。而随着市民生活质量的提高,其对高品质的城市空间也有切实需求。因此,山水田林等绿色空间越来越成为城市价值提升的关键地区,也是居民享受自然的重要地区。

南京江北新区是新一轮国家战略的重要载体。一方面作为国家级新区,城市外围有老山、八卦洲、瓜埠山等各类国家级森林公园、地质公园,自然资源非常丰富,需进行全面梳理并与城市整合互动,体现其历史上“山水登临之美与都邑繁华之美兼得”的格局。另一方面作为重化工业基地,江北城市绿地缺乏,不成体系,需通过城市绿地提升空间品质。在江北全域层面对绿色空间进行梳理将成为构建生态安全,提升城市品质的重要举措,也具有广泛的示范意义。

止马岭地区整体风貌

全域绿色空间在我国发展历程

第一阶段是2000年以前,城市发展更加重视建设空间,对绿色空间关注不足。城市绿地更关注基本指标,空间形式多是封闭的经营性城市公园,外围绿地更重视生产功能,包括农业、各类生产性林地等。

第二阶段从2000年至2015年,城市发展更加重视绿色空间的作用,呈现内用外控的状态。城市公园的休憩功能越来越被重视,全国各城市也开展了一轮公园开放运动,外围地区以武汉、深圳基本生态控制线的划定为代表,强化了外围绿地的生态属性。

第三阶段从2016年至今,随着中央城市工作会议的召开,无论从中央要求还是市民实际需求,以绿色空间为载体的城市品质都更加受到关注,绿色空间逐步走向城内城外的融合,更加突出全域风景,生态资源也越来越成为展现文化特色、体现创新活力的空间载体。

全域绿色空间规划关注要点

全域尺度的绿地规划应该解决哪些问题,重点关注哪些任务,规划对国内外案例进行了梳理和解读,发现目前这类规划关注重点主要分为三类。

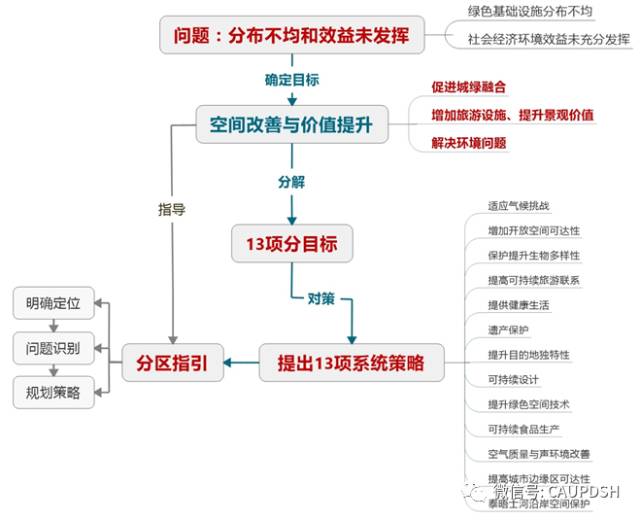

第一类关注全域绿地布局,以《伦敦全域绿网规划》为代表。其针对城市及外围绿地分布不均和效益未发挥的问题,确定“改善空间与提升价值”为主要目标。该规划提出了“促进城绿融合、增加旅游设施、解决环境问题”,三个目标和13项具体分目标,在全域范围内对绿的功能进行了梳理和布局。

伦敦全域绿网规划思维导图

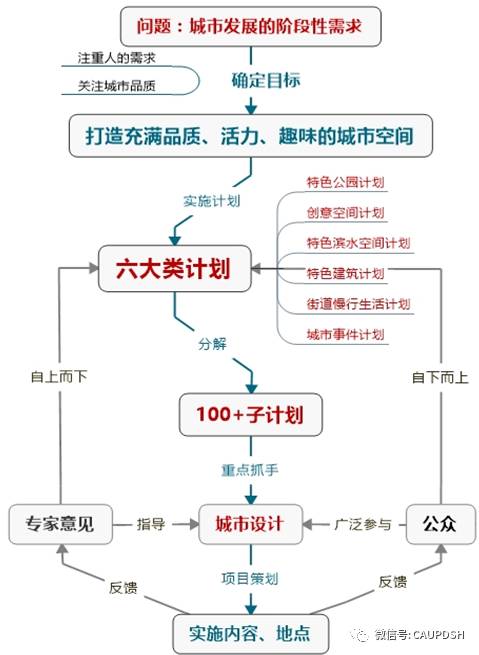

第二类关注绿色空间的项目策划,以《深圳趣城计划》为代表。其针对城市发展到一定阶段更加关注人的需求和城市品质,确定了“打造充满活力、品质、趣味的城市空间”的目标,并制定了六类计划100多类子计划,并通过城市设计的方法将策划项目落地。这是项目导向的绿色空间活力塑造。

深圳趣城计划思维导图

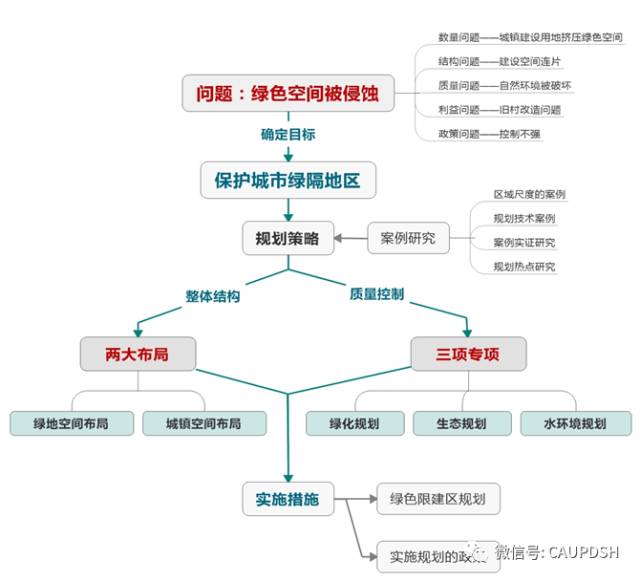

第三类关注重点管控为主的全要素刚性规划,以《北京二道绿隔地区规划》为代表。针对原有规划绿色空间不断被侵蚀的问题,对城市空间和绿地空间进行管控。这类规划是管控为主的绿地结构维护。

北京二道绿隔地区规划思维导图

全域绿色空间规划的实践探索

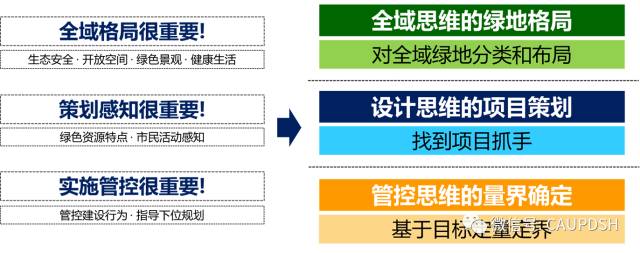

结合全域绿地发展特征和相关研究,并针对南京江北的实际情况规划认为江北绿地规划中全域格局很重要,策划感知很重要,实施管控很重要。因此形成以下三个方面的工作重点:

一、全域思维的绿地格局

对全域绿地进行分类和布局。不同于建设用地,非建设用地的功能相对符合,例如一块绿地可能既有生态功能又有农业生产功能,既是游憩观光空间又是市政廊道空间。规划根据地理格局、生态安全格局和现状使用格局,并重点关注人的活动,以绿地主要作用和目标为导向,对绿色空间进行分类。形成全域四类绿色空间。

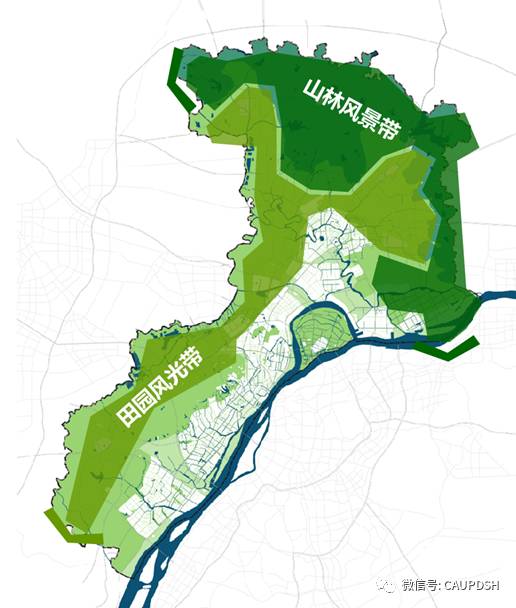

城外田园风景绿地,其目标是让自然更可亲近。对外围的自然要素进行梳理,形成郊野游憩空间,并依托主要自然资源形成若干郊野公园,发挥外围地区的风景优势。

城外田园风景绿地规划图

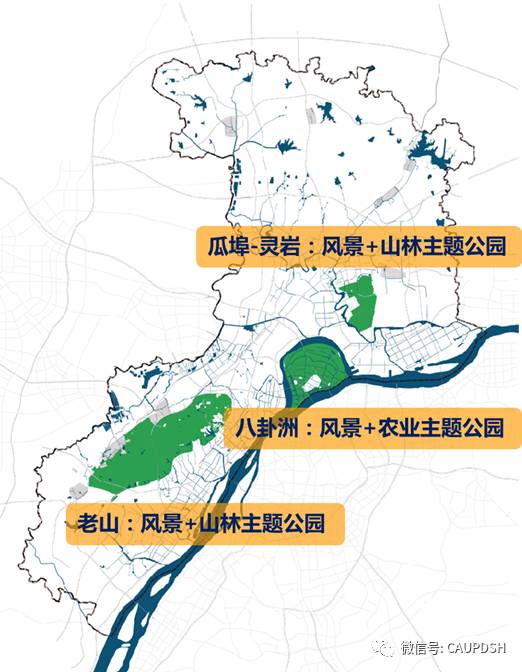

城边主题景区绿地,由于其空间范围嵌入城市内部,又有自然风景资源,其目标是让风景更具价值。同时发挥城市势能和风景势能作用,未来可成为新经济、主题休闲等空间载体。

城边主题景区绿地规划图

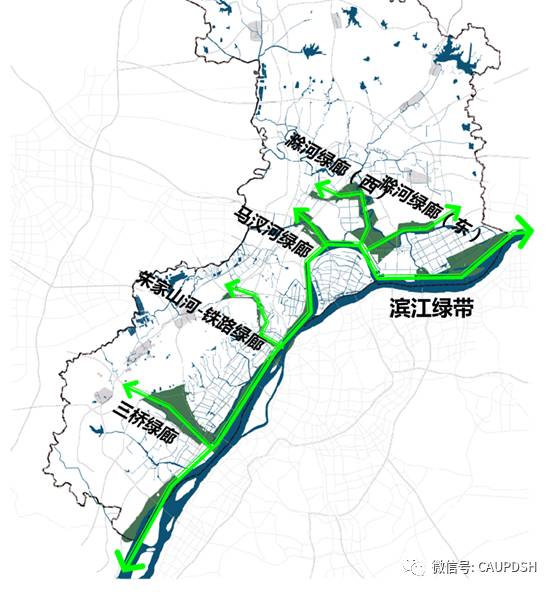

廊道带形连通绿地,目标是让绿色更加连续。通过绿色空间来划分城市板块,规划形成了“十里见自然千米有通廊”的廊道空间格局,控制城市的面蔓延,并将自然引入城市。通过这样的梳理使城市建设板块控制在30到50平方公里,城市绿轴密度达到400米/平方公里。

廊道带形连通绿地规划图

城内公园绿地,目标是让公园融入生活。规划提出了“十五分钟见林,五分钟见园”的城市公园布局原则,使城市公园布局更加均衡,更好地与城市功能衔接。

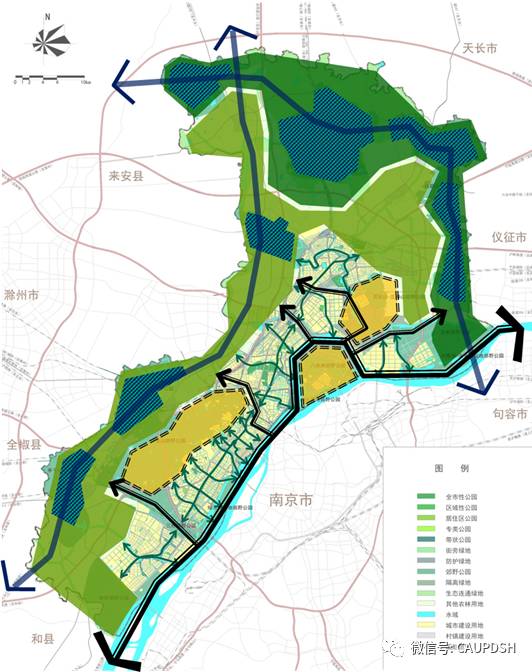

通过全域绿地的梳理,规划使自然空间与建设空间得到更好的融合,形成了“两带三核一廊五楔多园”的绿地结构。

全域绿地规划结构图

二、设计思维的项目策划

规划针对每个地区的资源特色、城市需求,重点对各类绿地进行项目策划,并进一步对绿地功能和布局进行优化。例如城外后山地区规划策划了“最浪漫的风景山林带”的建设主题,并形成“养生健康谷”、“运动风尚谷”等四谷一岛的郊野公园节点。对每个节点再根据具体资源条件进行项目布局策划。例如“环湖金牛谷”中策划了运动湾、会展小镇、购物公园等结合金牛湖的项目。

规划形成了公园和绿道为骨架的江北可感知可体验的绿色项目库。包括以郊野公园、生态公园、城市公园、地区公园和社区公园为主的公园体系;以及以郊野绿道、城乡风景道、城市绿道、社区绿道为主的绿道体系,最终形成“阡陌田野欣欣趣城”的策划主题,并通过城市绿色地图的方式体现。

通过策划,一方面更加深入的识别每个地区的资源要素特征和城市的需求,使绿地功能布局更加准确;另一方面,也形成一个部门协调平台。使原有旅游、农林等其他部门的项目进行融合和整理。

城市绿色趣味地图

三、管控思维的量界确定

规划中的绿地布局和策划中的特色项目最终通过定量和定界的方式进行落地并管控。

定量方面规划建立了针对全域绿地的指标体系。一方面将传统的目标性指标,例如绿地率、林木覆盖率等要求放到全域进行管控,并增加基本生态控制线占比等生态类指标。另一方面提出对象管控指标,针对每一类绿地不同的目标,提出相应的管控要求。例如城外田园风景绿地,要让自然更可亲近除了要严格保护核心资源、控制建设,还要引入适当的人流,因此通过绿道密度区间的指标进行管控;城市级公园的目标是要将自然引入城市,因此这类城市的布局要求其公园边界必须与廊道绿地边界有重叠;地区级公园目标是打造城市客厅使城绿融合,因此借鉴城市聚集度指标方法,通过对公园边界与公园面积的比值等要求来对布局进行管控。

城市公园管控示意图 地区公园管控示意图

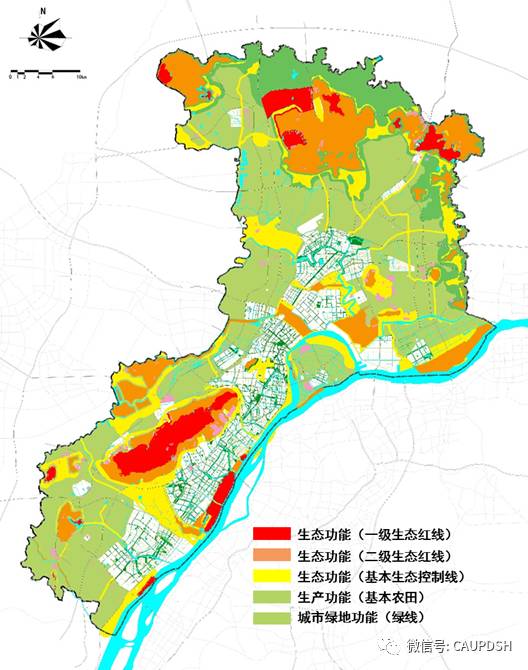

定界方面,协调相关部门规划,规划提出生态控制线、农田控制线、城市增长边界和城市绿线的“四线”,以搭建政府部门间的协作平台,使园林、环保、农林等相关行政主管部门在各自事权范围内找到相应空间边界,并对各类要素进行实施管控。

“四线”划定图

小结

我们的城市正在进入从量增到质提的转型阶段,以绿色空间为代表的城市特色地区将越来越成为体现城市竞争力的重要品牌。本次规划通过自然本底与生态策略的融合、项目策划与绿地规划的融合、自然要素与城市空间的融合、绿色空间与灰色设施的融合,在全域尺度对绿色空间进行了布局、策划以及管控。对绿色空间的关注与研究这只是一个开始,我们将对其实施操作进行持续跟踪。

江北全域绿地整体鸟瞰图

专家点评

中国城市规划设计研究院院长 杨保军:

我个人很欣赏这个研究,他是这类研究的一个起步。规划研究了三种类型,研究思路很清楚,我觉得是进了一大步。如果说原来确定的一套标准是生产主导整个城市运营的,那现在这个研究,说明我们逐渐走向生活主导资源配置时代。这个时期的规划不一定沿用原来的模式,未来可能根据人们生活出行,休闲需求来进行空间的布局,生活空间将主宰城市空间格局,城市也不是一个边界能够界定的。这个项目给我们打开了一扇窗口,值得去探索。

上海城市规划设计研究院副院长 金忠民:

绿色空间是一个很好的题目,内容梳理的很清晰。他反映了生活方式的一个变化,在规划时尤其要考虑人的需求,年轻人、老人、残疾人、外来人等不同人群对绿色空间的需求是不同的。对照使用建立分类很好,分类更要跟人文资源结合,跟服务设施结合,跟社区空间结合,跟场所活动结合。例如夜跑,也是对绿色空间的利用。

中国城市规划设计研究院副总规划师 科技促进处处长 詹雪红:

我想谈的一个事情他这个交流中也提到了,就是要明确绿色空间规划中的绿色,与城市总体规划中的绿地,绿地系统规划中的绿地、水系统规划中的相关空间的关系,明确与法定规划的关系。

中国城市规划设计研究院西部分院副院长 朱郁郁:

我们现在的工作的重点正在走向全域化,很多是在研究非传统建设空间,这些空间可能是生态空间、农业空间,这类地区怎么做,以往缺乏技术积累。绿色空间里面不是无人区,里面应该有很多的功能,应该有可能的新经济的机会,只是建设方式不再是过去城市空间集中建设的模式,这一类地区怎么去处理确实做了很多探索。

注:本文分享自“申客思享会”微信公众号,特此鸣谢。

点击浏览相关主题文章

规划问道

规划问道