引言

城市是一个生命体,在“孕育-成长-完善气质”的不同阶段有着不同的关注重点和所需解决的不同问题。人才是创新的源泉,未来的城市竞争是人才的竞争,归根到底是城市环境的竞争。纵观创新地区的发展规律,空间紧凑、步行友好、生态友好、活力包容的城市环境是吸引创新人才的核心要素。

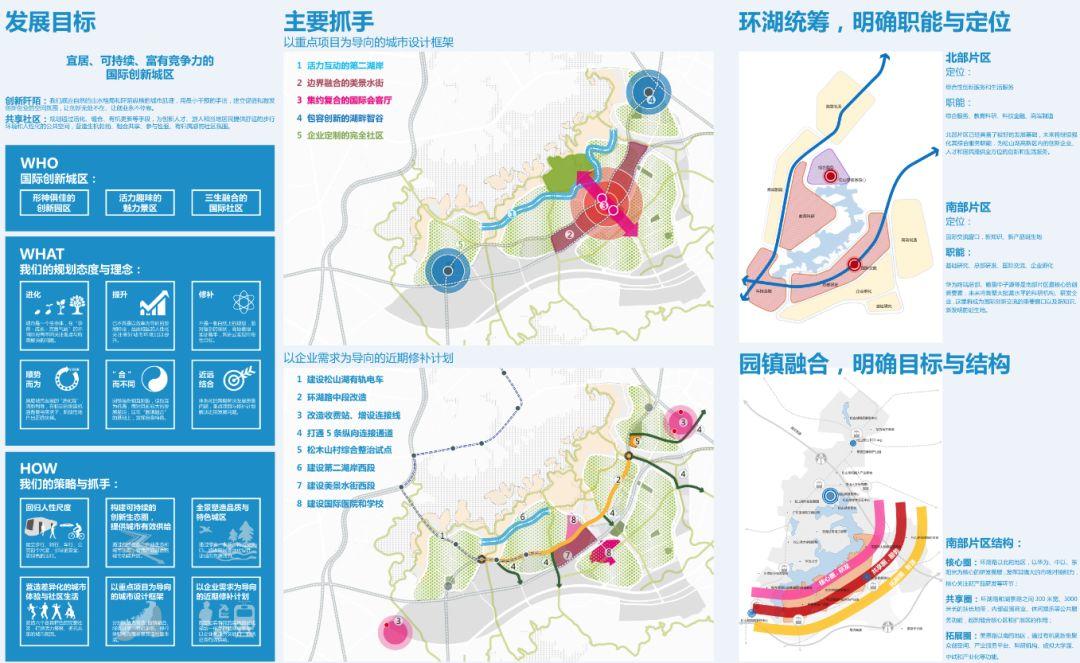

在松山湖南部滨湖地区城市设计国际竞赛中,我们提出“创新阡陌·共享社区”的概念愿景,希望将松山湖南部滨湖地区打造成为创新聚集,生产、生活、生态相融合,慢行优先、尺度宜人的国际创新城区。

松山湖高新区成立于东莞转型发展的大背景下,凭借其自然资源和区位优势,经过短短十几年的快速发展,现已成为珠三角区域最具认同感的4A级景区;同时,在园区建设和创新集聚方面也取得了举世瞩目的成绩,华为、中集、大疆等创新领军企业,以及中子源科学大装置相继落户于此,这里已成为创新园区发展的典范。

新的时代机遇将面临新的发展抉择,作为东莞市的服务核心和创新核心,在粤港澳大湾区的发展机遇下,松山湖地区如何进一步发展成为宜居、可持续、且更具竞争力的国际创新城区?如何成为能够代表中国粤港澳湾区参与全球竞争的关键节点?

鸟瞰图

我们顺应城市发展的“进化观”,因势利导,认为松山湖下一站的发展将实现从“园区、景区”分离到“园区+景区+社区”融合的进化。通过对标案例寻找差距、挖掘现状研判需求,制定园区社区化、城区国际化、创新多元化三大进化方向,实现步行友好、生态宜居,设施便利、活力聚集,国际品质、多元包容,活力创新、对接全球的总体构想。

核心内容

鉴于松山湖南部滨湖地区现状条件复杂、生态本底敏感、产业创新集聚趋势明显等特征,我们摒弃了终极蓝图式的传统规划思路,以进化、提升、修补、顺势而为、“合”而不同、远近结合作为六大核心规划理念,不轻易改变基地的空间肌理和路网格局,用最小干预的手法,建立促进和激发创新创业的空间氛围,让创新无处不在、永不停歇。并通过系统策略与重点项目,优先化解近期问题,见微知著地实现规划愿景。

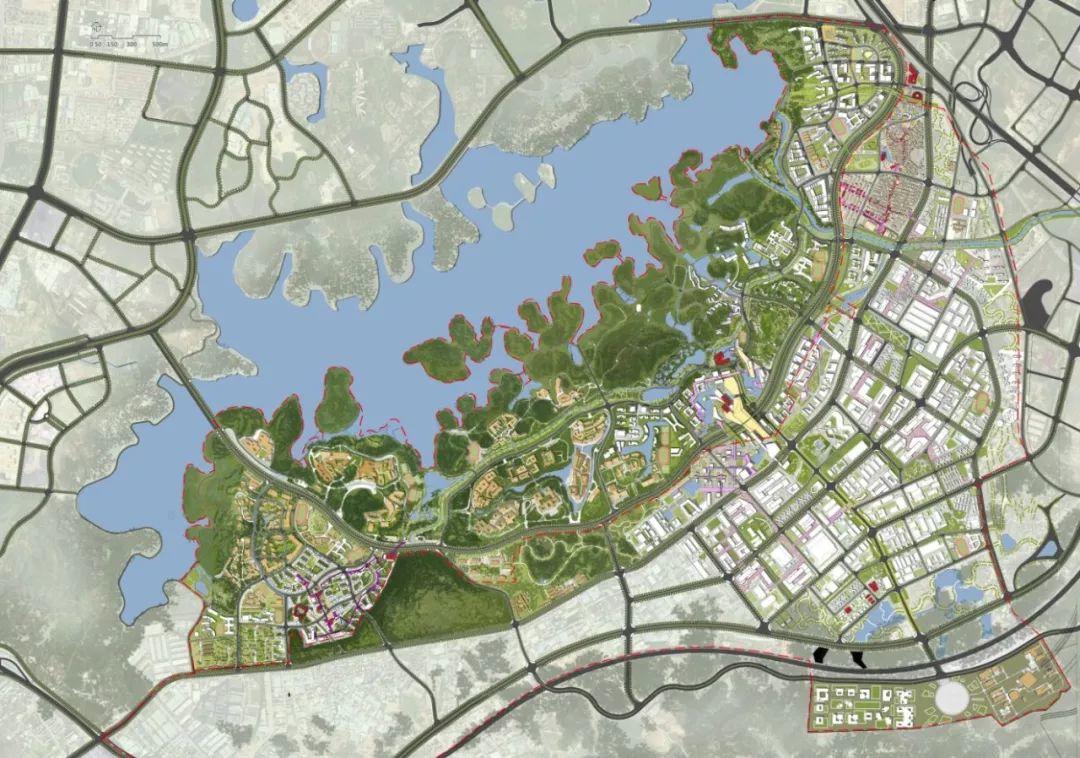

通过对松山湖北部地区与南部地区的差异化研究,以环湖统筹作为切入点,确定了南部滨湖地区未来的定位为国际交流窗口,新知识、新产品诞生地;职能包括基础研究、总部研发、国际交流、企业孵化等。以园镇融合作为落脚点,确定了“以研发为主要功能的核心圈+以服务为主要功能的共享圈+以智造为主要功能的拓展圈”的圈层式结构。

总平面图

同时,我们也认为,本规划是面向近期需求的实操型城市设计,将重点关注城市供给侧创新,为城市、企业近期发展提供抓手。规划以重点项目为导向的城市设计框架和以企业需求为导向的近期修补计划作为核心抓手,更好地面向规划实施。

一、阡陌城市:回归人性尺度的慢行城市

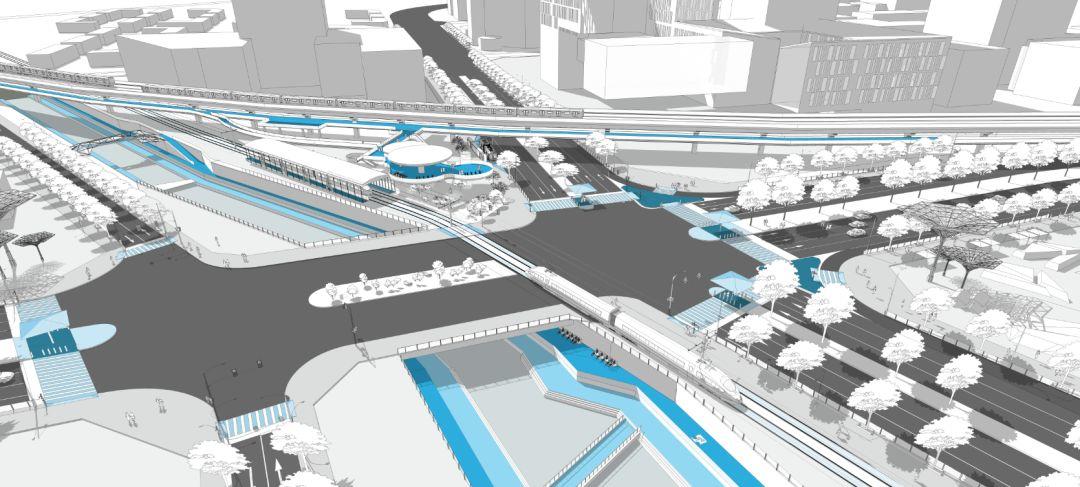

BMW综合体引领的社区空间组织:所谓BMW综合体,是集成公交/骑行(BUS/BIKE)、地铁(METRO)、步行(WALK)多种出行方式,以及社区公共服务、社区公共开放空间于一体的社区公共交通枢纽和慢行活力中心。在这里,我们通过建构步行、骑行、公交、车行四种出行尺度,城际铁路、地铁、有轨电车、公交、电瓶车、自行车等多种交通方式集中接驳,社区公共开放空间直接串联社区慢行网络,公共生活以BMW综合体为核心展开。

BMW综合体引领的社区空间组织

自行车高速结合绿道网络让慢行体现效率,以有轨电车为代表的特色公交让城市充满韵味,机动车交通的重新梳理使规划区内外交通联系更加畅达、便捷。与此同时,结合BMW综合体的城市开发也是TOD理念的绿色升级,通过截流自驾交通,我们找到了在社区核心构建慢行优先区的空间抓手。

营造差异化的城市体验:以BMW综合体为核心构建的6个相对独立的慢行社区,产业特色或空间特质各不相同。通过公共活力提升、“三生”空间有效衔接、公共场所打造,强化各社区主题,完善各社区功能,提升各社区活力。

以BMW综合体为核心构建的慢行社区

二、织补活化:全景塑造品质与特色城区

针对松山湖南部地区“尺度失衡”、“空间有限”、“园镇割裂”、“品质欠缺”等现状突出问题,我们从滨水空间、生活轴心、城市道路、消极空间四个方面提出具体措施。

滨水空间活化:山水绿网提供更加多彩的水岸生活,自然生态、滨水休闲、商业亲水三类岸线在满足生态保育基本要求前提下,也极大提升了片区活力;

城市生活轴塑造:提出完全街道(COMPLETE STREET)理念,并以环湖路生活化改造为试点,鼓励绿色出行与街道空间内的社会交往,创造多元交融的城市体验;

城市生活轴与国际会客厅

安全且慢行优先的交叉口导则设计:将过宽的道路收窄,把空间从机动车使用者手中返还给慢行人群。以交叉口改造为例,充分体现安全、慢行优先原则,并通过设计导则落实四种出行尺度的设计理念;

典型交叉口改造设计

消极空间改造:对城中村内的宅间闲置空间进行改造提升,创建口袋公园和小型广场,让城市生活充满活力。

三、永续创新:构建可持续的创新生态圈

规划坚持以华为、中集等企业为代表的集成创新与以中子源科学大装置为代表的原始创新并重,双轮驱动,持续提升松山湖的创新实力与创新活力。

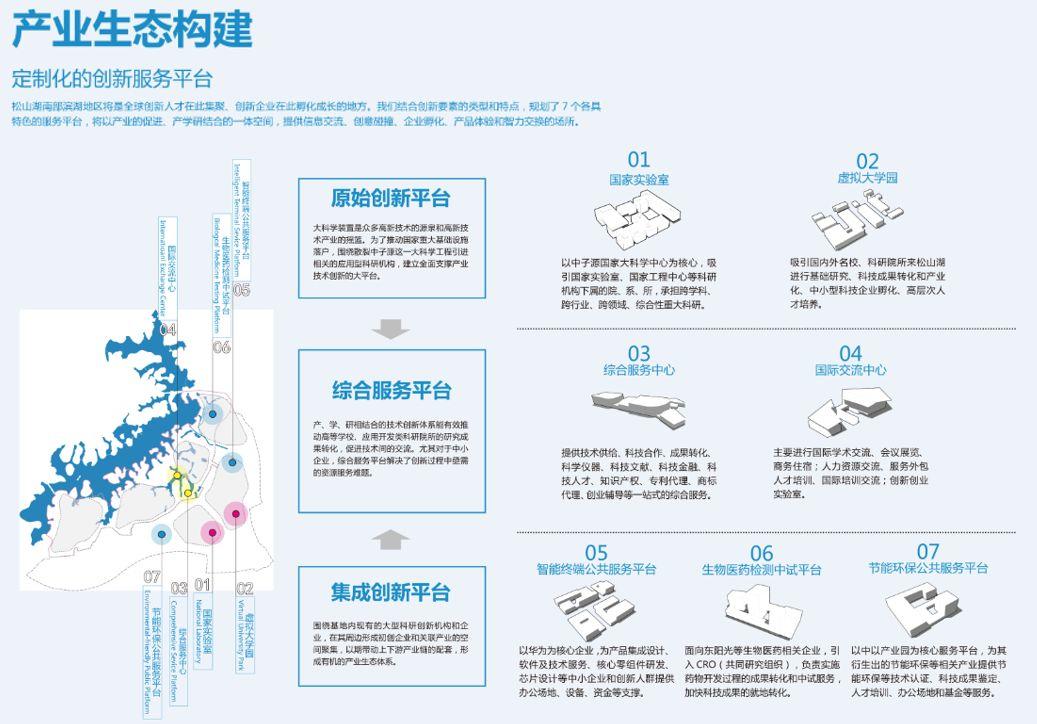

产业生态:依托现状基础研究相关产业、智能终端产业、生物医药产业、水处理产业的集群特征分析,点穴式构建国家实验室、虚拟大学园等7个产业服务平台,完善地区产业生态,提供更加自由、混合、无界的创新空间,让创新扎根于土壤,让创新无处不在。

产业生态构建

城市生态:为落实创新空间,并确保持续的人才、产业吸引力,规划通过扩大增量、有机更新挖掘存量、以及加强公交联系,实现在更大尺度下的产城融合。与此同时,基于“园区社区化”、“城区国际化”理念,提供完善的基本配套与优质的特色配套,构建品质城区。

城市生态构建

四、以重点项目为抓手,触发地区的整体发展

包容创新的湖畔智谷:以BMW综合体为核心,统筹设计环湖路两侧东阳光片区与松木山村,创建功能多元、慢行优先的产城融合综合社区典范。

湖畔智谷

边界融合的美景水街:研发、商业、居住、设施等多类功能依托现状水系串联形成3公里复合休闲活力带,为镇区居民与园区研发人员提供交流共享平台,是边界缝合、园镇融合的共生空间。

集约复合的国际会客厅:打造集中换乘、功能复合的立体步行街区,集体验式商业、文化设施与山、水、公园于一体,这里将成为松山湖南部的门户和地标。

国际会客厅

活力互动的第二湖岸:在水源保护线外,通过对犀牛陂水的生态景观微设计,增强亲水性与参与性,使其成为科研人员日常活动交流、激发创意的重要场所,并为居民、游人提供更丰富的活动体验。

第二湖岸

企业定制的完全社区:基于华为人才公寓的建设诉求,以金多港BMW综合体为核心,联合周边用地整体开发,通过分层、连续的步行系统构建,小尺度的景观设计,街道界面功能引导,交叉口优化设计等手段探索完全社区的创建模式。

五、规划实施

近期计划将以企业需求为导向,通过政府引导、多方合作,实现政府、企业的互利共赢。以道路与用地等系统的优化协调为基础,针对拆除重建、综合整治、功能置换、生态清退等有机更新手段提出相对具体的策略指引。最后,从综合交通、商业设施、文化设施、教育设施、体育休闲、医疗设施、人才安居、创新服务等8个方面,提出近期项目指引。

未来,随着优质企业与优秀人才的汇集,这里将成为内外兼修的创新园区、活力趣味的魅力景区、三生融合的创新城区。

作者

王萍萍,哈尔滨工业大学风景园林硕士,现任职于深圳市城市规划设计研究院

刘欢,哈尔滨工业大学风景园林硕士,现任职于深圳市城市规划设计研究院

编辑、排版 / 陈程

插画 / 王彦妍

图片 / 作者提供

规划问道

规划问道