高速度、大规模建造以及大量性机动交通侵入带来的城市公共空间破坏,已经成为当前中国城市面临的棘手问题。如何通过微观城市设计手段,为旧城街区更新与社区公共空间营造注入活力,是以北京为代表的大城市面对的迫切问题,也是是我们团队聚焦的研究方向之一。此前,我们刚刚结束北京市法源寺历史文化街区的城市更新设计研究,适逢崇雍大街沿线公共空间设计竞赛的开展,使我们有机会与相关政府部门、社区、规划设计单位和高校学者们一起探讨北京旧城问题的解决之道。

“我们的街区——北京崇雍大街沿线公共空间设计竞赛”是北京市“城市公共空间改造提升”的试点项目,并与东城区街道环境整治计划相融合。竞赛信息发布后,引起广泛关注。面对竞赛地段的具体情况,我们从“人与车”的视角入手,应用安宁交通、空间混合使用、份地社区花园、立体绿化等理论,对崇雍大街沿线四个地块的公共空间问题进行系统性梳理,营造以慢行交通和漫步空间为特色的城市社区环境,最终我们的作品《慢漫》以第一名的成绩荣获“最佳设计奖”,并参加了后续的北京国际设计周展览。祝贺同学们!感谢组委会!期待大家的努力会让“我们的街区”越来越好!

高巍

设计团队:北京交通大学城市设计工作室

团队成员:贾梦涵、王欣宜、龙耿、陆顺、邱佳玮、邵锦璠、魏川棣

指导教师:高巍、胡映东、王鑫

前期准备阶段

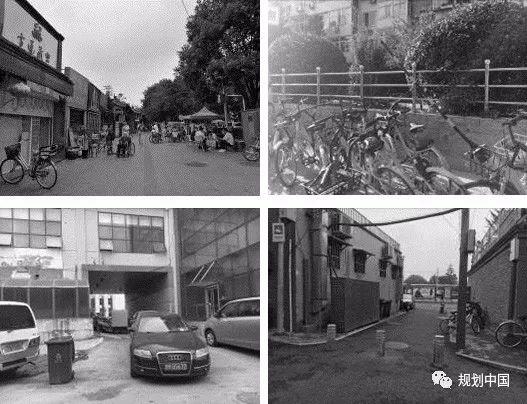

六月底的踏勘会,主办方带着我们去了雍和宫大街和磁器口大街一起调研,说明了场地的现状问题和已有的应对措施,我们对于场地有了初步的认识。将踏勘会的内容和我们的感受进行整理后,场地的问题愈加清晰,为了更加深入的了解场地的问题以及原因,我们分时段又进行了多次调研,并将场地的问题进行梳理。

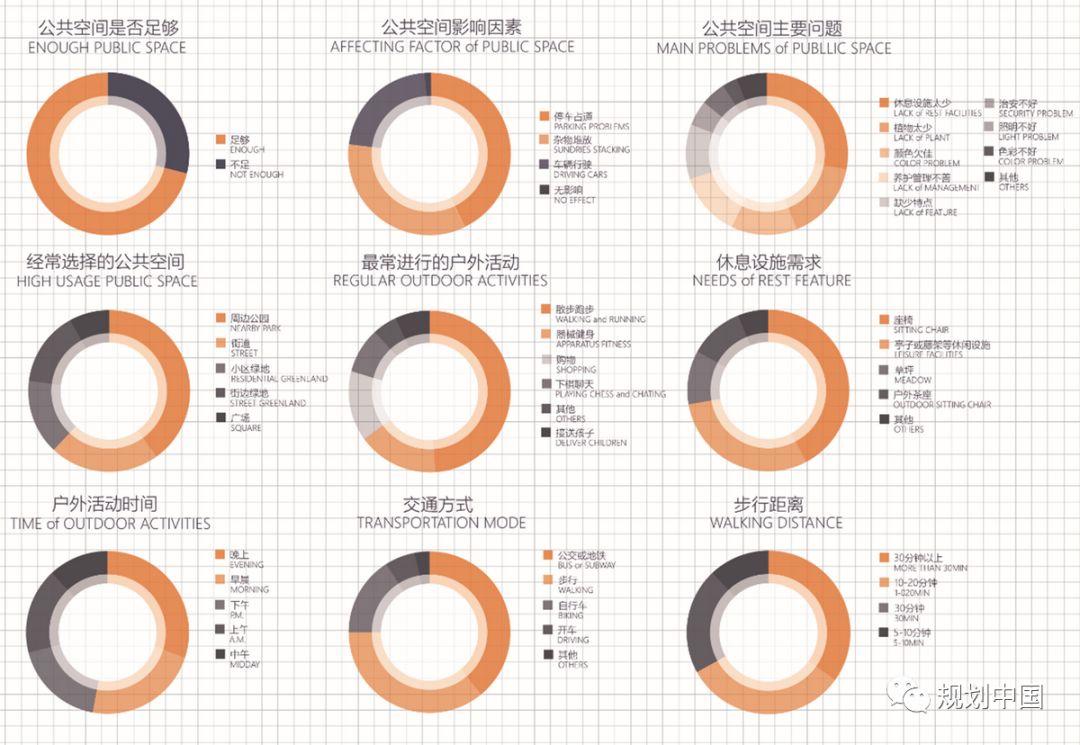

同时在老师的引导下,我们对竞赛进行了详细的解题。比如“我们的街区”中的“我们”到底指谁?实际上是在明确不同场地的使用人群。当使用人群明确后,根据场地的现状和人群分类,我们可以清晰的了解使用者在不同场地中的需求。结合人群、问题和需求,我们开始寻求设计背后的理论支撑。

主题构思阶段

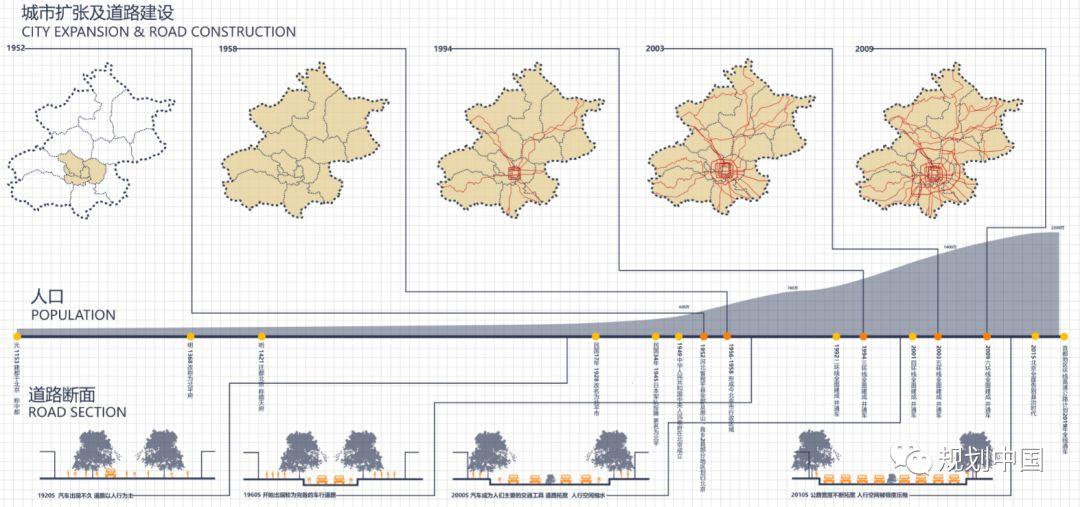

我们在总结梳理节点的现状问题和人群需求时,发现四个节点不仅仅有各自节点的个性问题,更因其位置均处于北京旧城中而具有一定的共性问题:人车矛盾。在城市建设过程中,机动车交通以超乎人们想象的速度不断发展。它带给人们便利的同时也产生了一些问题。在道路宽度有限的前提下,机动车道不断拓宽并持续挤压人行道宽度。

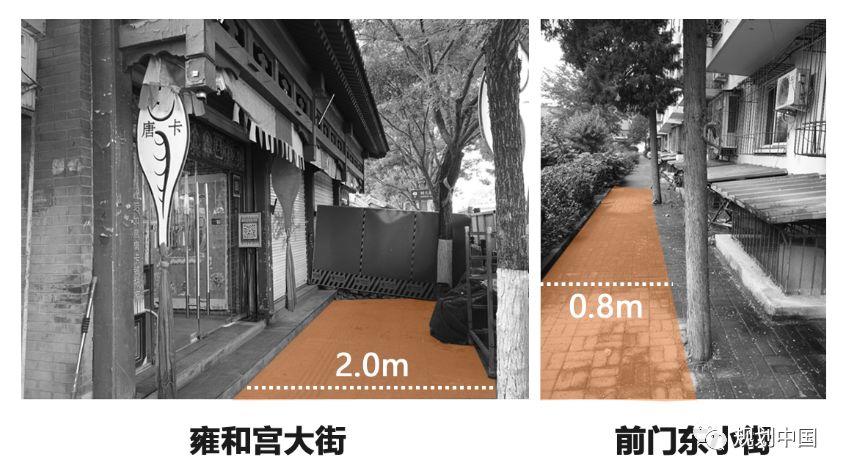

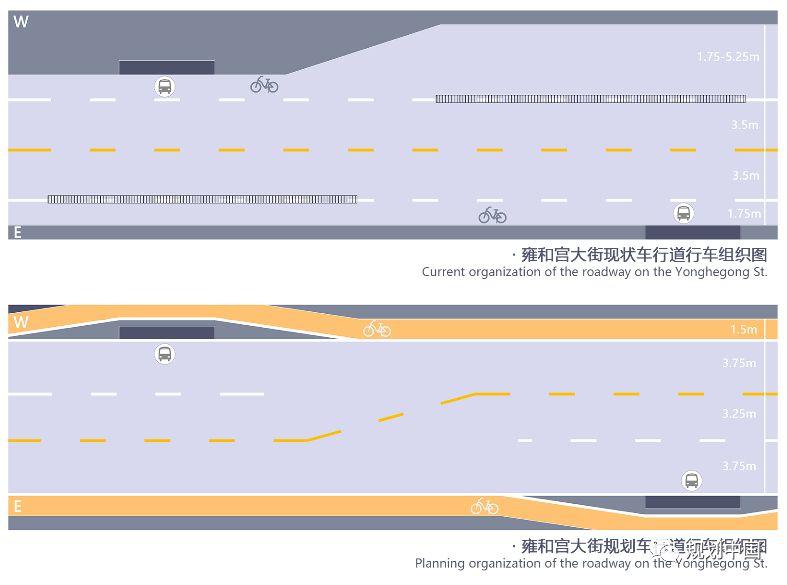

雍和宫大街最窄的人行空间仅2m(包含1.2m树池的尺度),行人通行困难;自行车道被公交车进站挤占得没了通行空间。前门东小街由于道路空间有限,同时场地还有停车需求,于是机动车、共享单车停在0.8m的人行道上,挤占了人行空间。

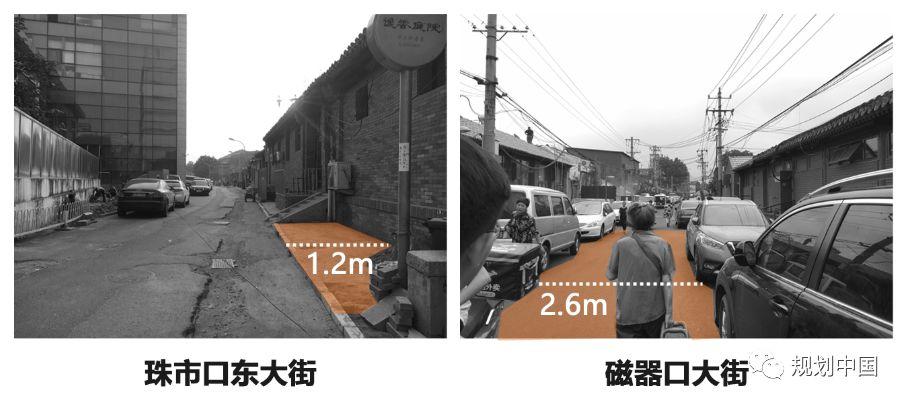

珠市口东大街地块办公楼南侧在人行道上设有多个停车位,车行与人行流线有冲突;后街也有停车侵占人行空间的问题。磁器口大街内街有断头路现象,没有太多通车需求,但人行空间仍被停车侵占。

这样不合理的人行空间尺度存在极大的安全隐患且通行效率低下。我们大力发展交通,为的是给行人提供便利,但现在道路成为了私人汽车的容纳管道,机动车空间不断扩张,导致有限的空间内行人的通行与休憩空间不断被压缩。我们希望通过打造慢行交通系统——一种以步行和自行车为城市交通主题的出行方式;将原本被汽车侵占的空间还给行人,实现从公共占有到公共共享。

总体思路

慢行交通系统作为一种新型交通模式,在一些国家和地区已经取得了阶段性的成果。在丹麦每建成一段自行车道,这条路段的骑行人数就会增加20%,而开车人数则会减少10%。

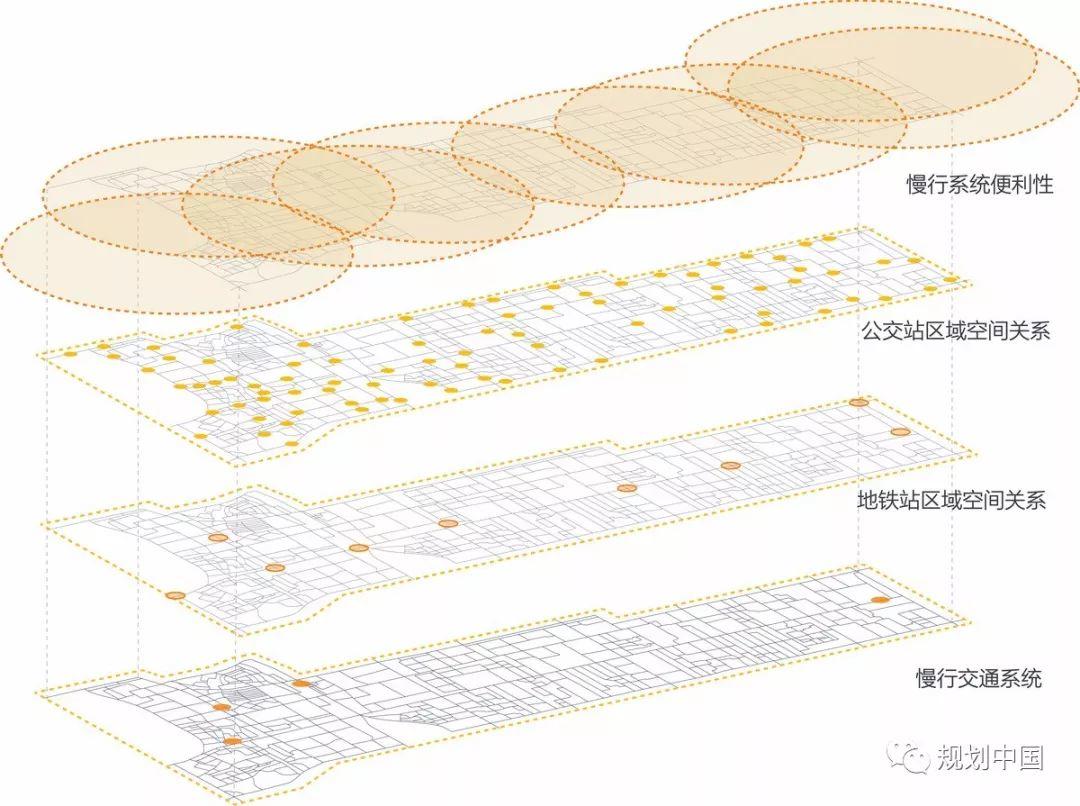

我们通过测量计算片区内地铁站与公交车站的分布和覆盖范围,初步判断在这些公共交通可达距离内打造慢行交通系统是可行的,不会影响城市本身快速通达的需求。

→ 慢漫有三层含义:

• 慢行交通系统:以人为本,将道路的主导权还给行人、自行车、公交车,打造片区慢行交通系统,缓解交通压力,提高片区交通运转效率;

• 慢生活:北京作为一线城市,城市运转节奏很快,久而久之人们会向往成都、杭州的慢生活。通过休憩空间的重新设计,给人以“喘息”,慢下来的机会,过向往的小日子;

• 漫空间:通过公共空间的塑造,增强公共空间的流动性、趣味性、活力,吸引更多的人漫步其中用设计为人们打造舒适的漫步空间。

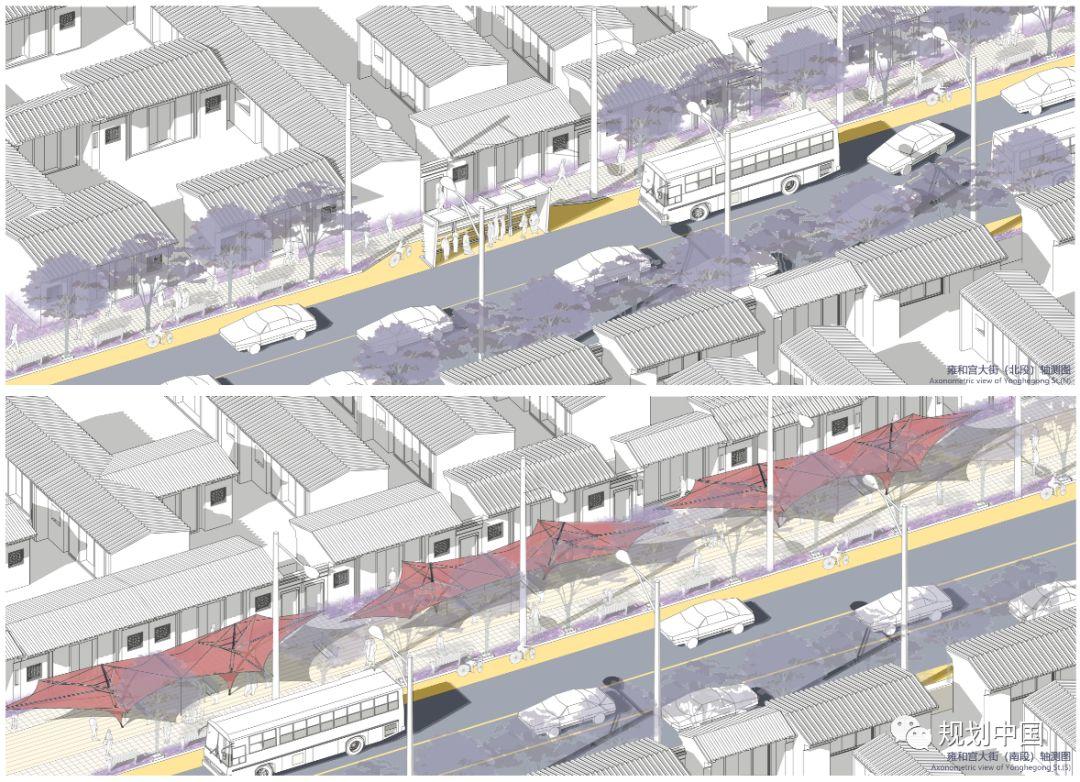

01 雍和宫大街——历史文化街区——潮汐街道:

雍和宫大街最突出的问题是人行道狭窄,非机动车道缺乏规划以及游客和居民没有休憩和停留的空间。我们重新规划了道路宽度的配比,在保证机动车快速有效通行的前提下,拓宽人行道宽度并规划出专门的非机动车道。

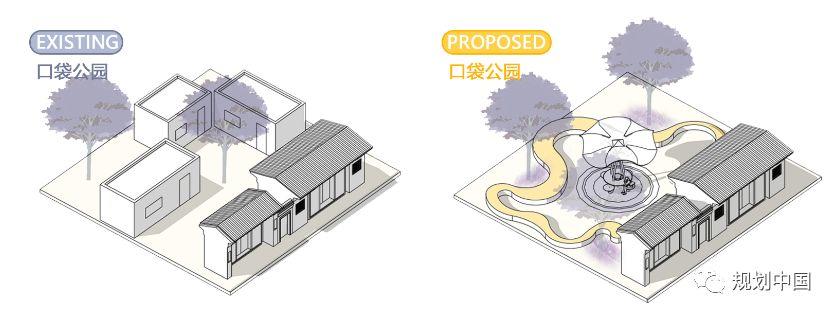

在拓宽的空间布置遮阳棚、座椅等城市家具供游客与行人休息。将腾退出的院落打造成可交流休憩的口袋公园。

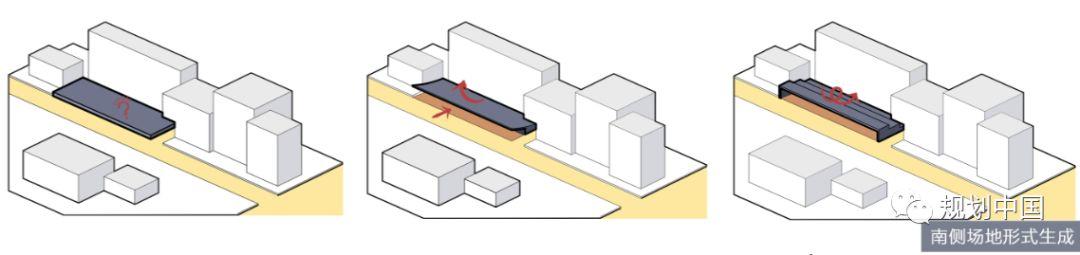

02 前门东小街——老旧社区——空间竖向发展:

前门东小街的设计区域地处居民区内部。这里绿化毫无规划,被随意的种上蔬菜,人行道完全被停车侵占。

我们将原本因道路宽度过于狭窄和双向通车产生的交通问题重新树立为单行车道,使得交通更加顺畅。保留绿地面积的同时利用场地自身的高差将其继续抬高成为垂直绿化,腾出的下层空间作为汽车停发区域。

在设计中我们使用分层绿化的手法满足不同人群的需求。份地花园、休憩空间、同行空间全部可以满足。

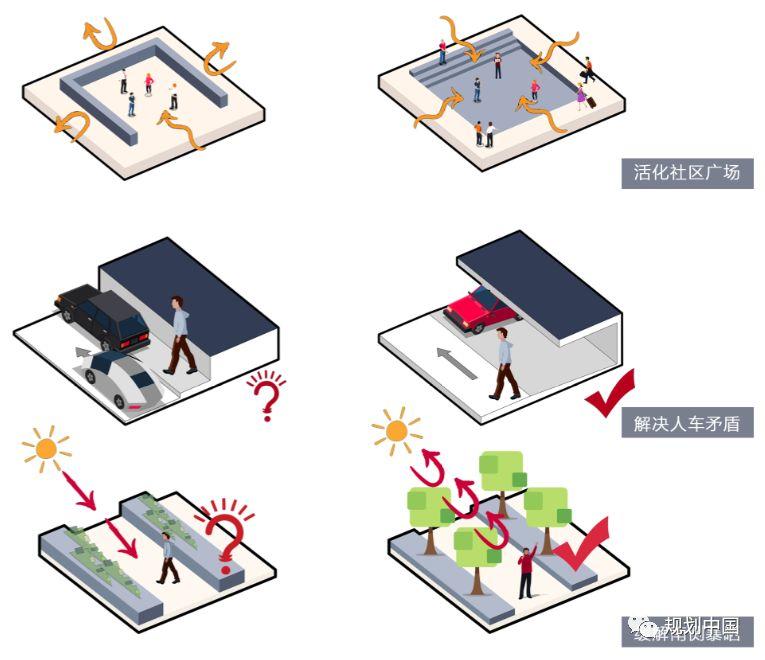

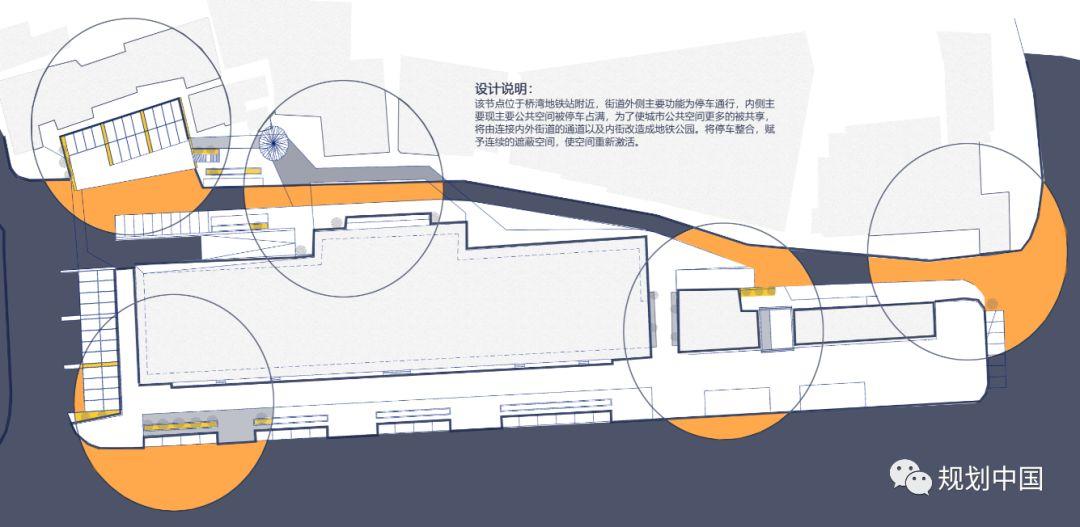

03 珠市口东大街——通勤、办公、居住集中地——立体停车顶层休憩:

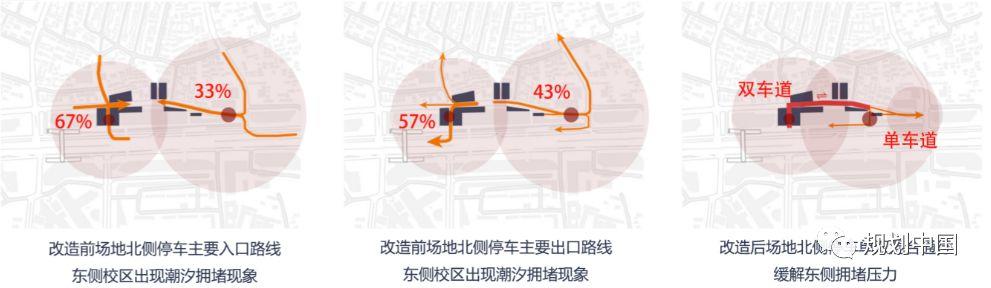

三号节点地处珠市口东大街,周围环境和人群都比较复杂。场地囊括了一个地铁站出入口,周围环绕着办公楼、学校、居民楼等建筑物。停车需求量很大但现有停车位难以满足需求。以至于北侧车行量较少的街道沦为城市停车场。

经过对周边道路的探勘和北侧街道通车量的计算,我们发现北侧车行需求很小,在南侧就有一条可以完全通达的马路。于是我们将原本停满车辆的北侧街道重新规划,在保证现有车位数量不再减少的同时,拓宽人行道宽度,将双行道改为单向通行并限制车速。

同时设计了立体停车与屋顶花园结合的构筑物,满足片区的停车需求和居民公共活动的需求。

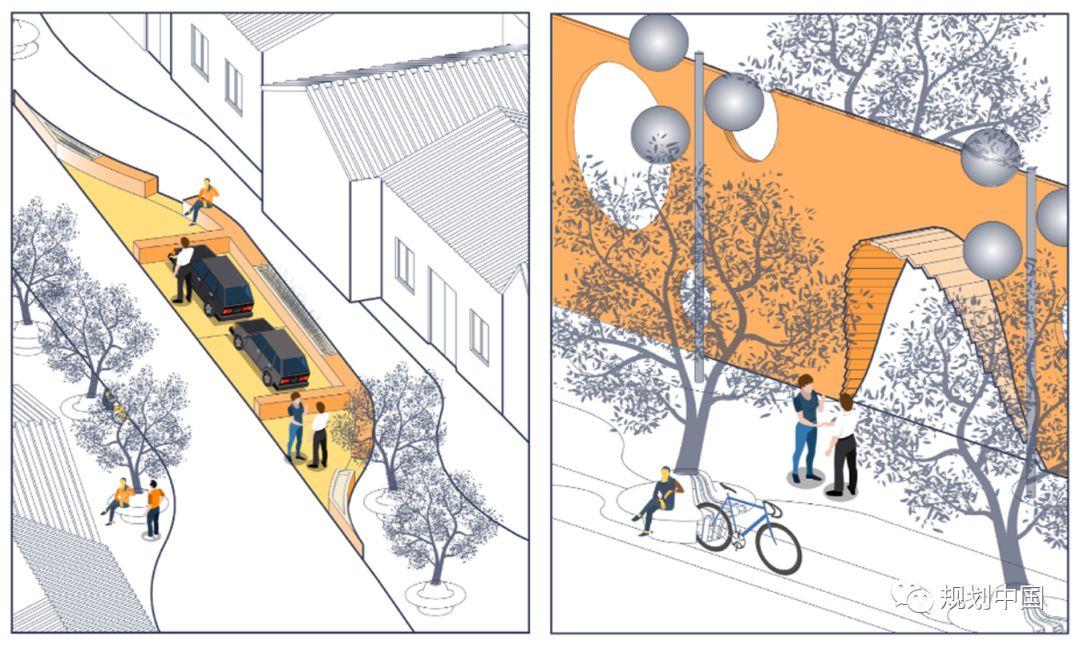

04 磁器口大街——社区内街公共外街——曲线形规划慢行系统:

磁器口大街位于磁器口地铁站南侧,其特点是同时在东西两侧有两条平行的街道。其中西侧街道位于老旧民居中间,两侧分布着一些小型商业以及少数住家,人车流线十分混乱,街道被随意停放的机动车与非机动车塞满。并且由于地铁口处设备间的阻挡,东侧街道可见性极差,行人很少缺乏应用的商业活力。

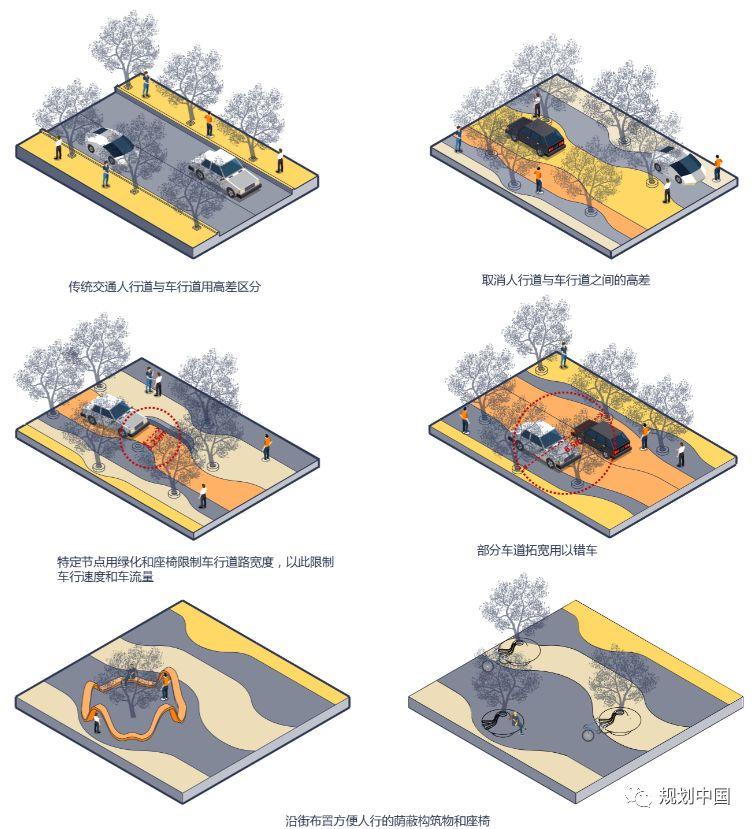

为了解决车辆挤压人行的问题,我们在西侧街道可以解决交通需求的前提下,在东侧街道实施了人车混行,这是实现安宁交通的一种手法。

我们取消了人行道高差,限制车速为20km/h,用曲线形的铺地提升引导感蔓延感。在人车混行路段的两头分别设置树池、座椅等障碍使得道路宽度仅容许一车通过,在路段中段局部将可通车部分放宽满足偶尔的错车需求。除此之外,我们认为此路段的停车功能应被保留,因此在曲线弯曲处设置了可供停车和休憩的 parklet .

图纸回顾:慢 漫

进入决赛

得知我们的设计进入决赛之后,大家都很开心。起初我们仍然想用熟悉的PPT汇报形式进行展示,但这样的形式更像课程汇报,而不是方案汇报。老师提出,在方案汇报的时候,怎么样可以让大家更有代入感,而非以一个旁观者的态度看我们的汇报是关键。在多次讨论之后我们决定采用快闪的形式。快闪可以在短时间内,让观众通过我们的问题引导,跟着我们一起思考,让大家更有代入感。

在决赛当天,在设计周朝阳分会场,我们带着图纸和我们的快闪视频向大家展示我们的方案。现场的视频效果很好,大家也很开心。我们也以总评分第一名拿到了最佳设计奖。

总 结

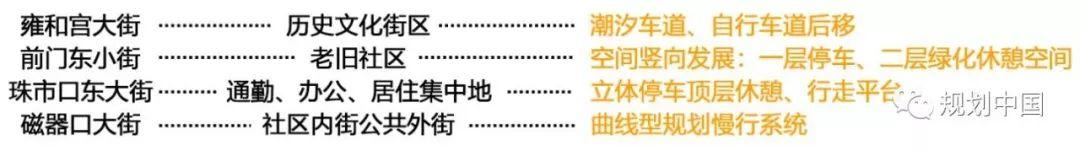

通过这次竞赛,我们总结出了四个设计场地相对应的典型城市空间,并根据我们的设计提出相应典型空间的解决方式。雍和宫大街、前门东小街、珠市口东大街、磁器口大街分别代表了城市中的历史文化街区、老旧社区、通勤办公居住集中地以及社区内街公共外街空间。历史文化街区可以采用潮汐车道、自行车道后移的方式,老旧社区可以让空间向竖向发展,如:一层停车、二层作为绿化休憩空间。通勤办公居住集中地可以采用立体停车,顶层作为休憩、行走平台。而社区内街公共外街空间可以采用曲线型规划慢行系统的方式。

我们在北京老城非常有代表性的四个节点用一系列手法打造慢行交通系统,为的就是把街道还给居民,激发街道活力。在过去我们出行方式以步行为主,到现在车行逐步占据出行方式主要地位,我们有理由相信未来的交通系统是以慢行交通系统为主的人车和谐的交通模式。

致 谢

谢谢三位老师在我们竞赛的各个阶段给予的全力指导,无论是整体思路的探索,设计中理念支撑、设计的创新点,还是最终展示形式,确实给了我们很多灵感和启发。同时也谢谢我们7个团队成员,竞赛的过程大家一直合作的很开心,很幸运认识了一群很好的朋友。

相关链接:

•我们的街区|那些绽放的入围作品,以及评审会上大家聊的崇雍大街那些事儿

•群策群力,还原 “慢街素院”历史风貌:雍和宫大街环境整治提升一期工程全新亮相

•我们的街区│慢行游园——磁器口大街居民参与设计启动会纪实报道

•期待你的参与│“我们的街区”——东城区崇雍大街沿线公共空间规划设计竞赛作品全新亮相

•一场分享会,敬这火热的竞赛季│东城区崇雍大街沿线公共空间设计竞赛宣讲答疑会

•宣讲+答疑,你可以get到的点都在这里│崇雍大街沿线公共空间规划设计竞赛宣讲答疑会即将召开

•“我们的街区”|东城区崇雍大街沿线公共空间规划设计市民意见调查征集

•“我们的街区”——东城区崇雍大街沿线公共空间规划设计概念方案邀请赛启动!

主办单位

东城区发改委、东城规土分局

承办单位

史家胡同风貌保护协会、

规划中国、北京工业大学、

北京市城市规划设计研究院

协办单位

前门街道办、体育馆路街道办、

北新桥街道办、

天坛街道办、崇外街道办、

东城区百街千巷办公室、东城区名城办、

清华大学、中央美术学院、北京林业大学、

北京交通大学、北京工业大学、北京建筑大学、

北方工业大学

技术支持单位

中国城市规划设计研究院

北京市城市规划设计研究院

北京工业大学建筑勘察设计院

规划问道

规划问道