历史钩沉—-首都规划及规划管理工作实践方面的历史回忆纪实。

建国以来首都的规划工作,道路漫长,历尽艰辛,其中曲折复杂、千变万化的协调、决策过程鲜为人知。在这里我们请老一辈规划工作者回顾自己的亲身经历,把精彩纷呈的历史事实写下来,作为正史的补充和解读,以帮助后人进一步深人理解首都的规划建设实践。

本文选自“首都城市规划事业60年纪事”征文。谨以此篇向文立道前辈表示崇高的敬意和谢意。

文立道,北京市城市规划设计研究院市政规划所原主任工程师 ,教授级高级工程师

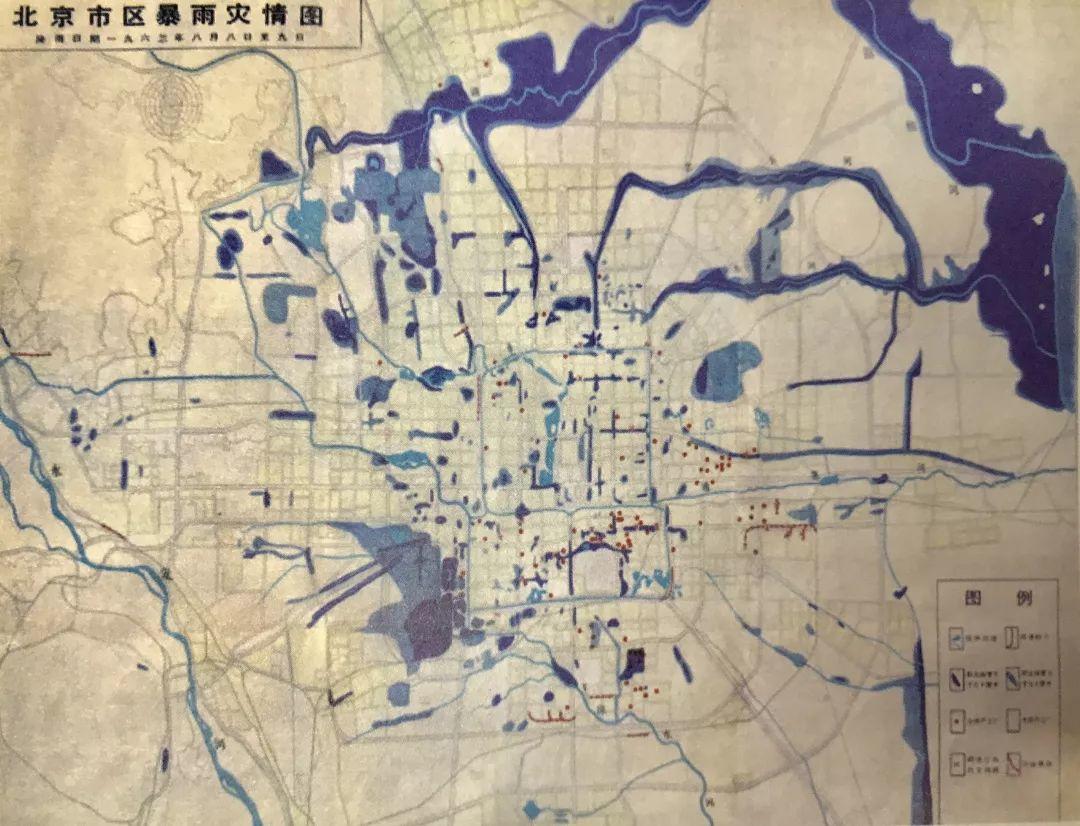

1963年8月8日~9日北京市区发生了自新中国成立以来特大暴雨,暴雨中心位于城区东北郊酒仙桥地区,最大24小时降雨量达401毫米,相当百年一遇,雨势往西逐步减弱,城区平均降雨为300毫米,相当二十年一遇,城市上游的南旱河流域平均降雨为250毫米。这场暴雨的特点是降雨面广、雨量大、强度高,给城乡造成严重的洪涝灾害。雨后市规划局组织市政设计院、勘测处、市政工程管理处、河湖管理处等单位共130多名干部和工人对灾情进行了全面调査,并对市区各河道的洪痕、洪水漫溢范围进行了测量。这场降雨造成市区四条干河(清河、坝河、通惠河、凉水河)上、中游普遍漫溢,如清河在清河镇附近河道漫溢0.8~2.8公里,严重影响清华、北大、西苑和北郊地区排水;凉水河在大红门闸以上及其支流河道漫溢,在右安门以西至丰台积水汪洋一片,长河漫溢洪水淹了动物园,护城河洪水位超过历年最高洪水位,东南护城河洪水位比城里地面高出1米,有溃决的危险,排入护城河93处下水道,有62处出口被淹没,有的淹没达2米,致使城区有600公顷面积积水未能及时下泄。市区内积水面积达202平方公里,占市区面积(750平方公里)的27%,大小积水398处,其中积水深度在0.5米以上严重积水区263处,倒塌房屋1万多间,砸死27人,直接影响7700多户居民生活,由于积水,公共交通基本陷于停顿,通往郊区及外地的12条放射路有9条中断交通3-5个小时,有的中断一天以上,给城市生产和人民生活造成很大损失,全市有295个工厂受灾停产或部分停产,朝阳、海淀、丰台三个区农田受淹面积约30万亩,其中成灾的约9.8万亩。造成这场暴雨灾害的主要原因除降雨大、面广、强度高外,主要是河道排水能力不够,当时市区的四条主要排水河道的排水能力一般只能达到排除日降雨量100~150毫米。

这次暴雨中心距城市上游仅20公里左右,又同属西山山前地形,完全有可能移到城市上游,如果移到城市上游,城市将有更严重的灾害,届时西部南旱河左岸将漫溢、漫溢洪水将淹迎宾馆和三里河一带,进城洪水将冲毁前三门、南护城河上的闸门,并可能从前门河正阳门桥上漫溢,漫溢洪水沿前三门大街南流,加重天桥、金鱼池一带的灾情,另外护城河将在右安门、左安门、东直门北几处河道可能溃决、通惠河高碑店闸旁土坝可能漫溢决口,影响热电厂正常生产。

保障城市防洪排水安全,是关系到居民生命财产安全、建设宜居城市和国民经济发展的重要问题,正确、经济合理的确定城市防洪排水标准是做好城市防洪排水规划的首要任务,在1964年编制的市区防洪排水规划中,对城市河道防洪标准做了充分论证,规划考虑以解决城市1963年8月9日暴雨实际发生的灾害出发,和考虑暴雨中心移到城市中心区和城市上游后,可能发生的问题着眼,拟定采用100年一遇洪水(相当于1963年8月8日~9日暴雨中心酒仙桥降雨)作为城市河道防洪标准,在这个标准下,要求护城河洪水位低于两岸地面1.0米,其他城市河道洪水位则要求不漫溢、不决口,河道上的桥闸、过河管道等构筑物的防洪标准应满足河道标准的要求。城市河道排水标准,规划考虑彻底解决1963年8月9日暴雨时城区积水问题,并参照城市低注地区下水道的设计标准首次提出城市河道排水标准为20年一遇,相当于1963年8月9日城区平均降雨。这场降雨60分钟最大降雨量约45毫米,相当于雨水管道一般采用的设计重现期——2年一遇,北京市雨水管道的集水时间大部分在60分钟以内,所以场雨的短历时降雨与雨水管道排水标准基本吻合,在这个标准下,要求河道洪水位不淹没河道两岸雨水管道出口,保证雨水管自由顺畅排水,市区河道下游的农田排水,要求河道洪水位最高和地面齐平。这个城市河道防洪排水标准,指导了以后的北京城市河道防洪排水规划和河道的整治工程。

规划问道

规划问道