摘要

文章以闽南沿海地区晚清至民国年间大厝正房太师壁后面一条称为“神后巷”的内部巷道为研究切入点,通过再现这一内部巷道的演变过程,指出其源自东南亚殖民建筑,因此而间接受欧洲的影响,然后进一步分析了此现象背后诸如传统礼制的衰微、商人阶层的兴起,以及现代早期工具理性的萌芽等原因。文章同时指出,相似的变化也出现在现代早期的欧洲,具有一定的普遍性意义。

摘要

闽南大厝;传统村落;巷道;工具理性

1 引言

在中国民居建筑中,闽南大厝的研究因为有来自海峡两岸不同学术传承的学者参与其中,因此研究相对较为深入。

闽南大厝是台湾民居的重要源头,而后者在台湾日据时期就已进入日本学者视野,20世纪70年代后又受到台湾本土学者关注,加之各行工匠传承有序,相关研究也显得连续而系统。对于闽南大厝的研究受益于台湾民居研究的良好基础,研究起点很高。几十年来,李乾朗[1,2]、戴志坚[3,4]、曹春平[5]、张玉瑜[6]等学者纷纷以此为题做出了大量优秀的研究。

不过,同样由于闽南的独特背景,闽南大厝的研究始终存在两个明显的弱点:首先,闽南大厝与周边地区民居的联系尚未得到充分厘清;其次,对于闽南大厝历史演变历程的研究依然较弱。

第一个弱点虽然与闽南大厝“形式独特”不无关系,但更重要的是海峡两岸不同的两种研究方法长期无法对接。闽南大厝研究受台湾影响,视角微观,专注考察建筑的形式和匠作;闽东、闽北、闽西的民居研究则与中国大陆其他地区类似,视角宏观,长于外部概括,往往更加关注自然环境、礼仪制度和历史变迁对建筑的影响,对装饰、匠作等细节问题常关心不够。研究路径的不同和建筑特征上的差异,将闽南大厝与福建其他地区的民居建筑割裂开来。

第二个弱点来自于研究材料的局限。受清初迁界禁海的影响,闽南沿海地区的乡土建筑在清初被大量破坏而百不存一,清中期的建筑能留存至今的也数量有限。今天走进大部分闽南沿海地区的传统村落,放眼望去,所谓“传统民居”几乎全是晚清和民国时期的产物,甚至夹杂着近年兴建的仿制品,没有太多历史层次。台湾民居亦然。由于清中期后,闽南人始大批移民台湾,所以台湾民居建筑也多是晚清乃至更晚近时代的产物。面对这样的研究对象,闽南民居研究一直没有在历史维度上充分展开。

但上述两点给人一种“闽南大厝自古如此”的错觉。那么,真实的情况是怎样的呢?

本文试图用两个案例,倒叙出这段历史。

2 民国大厝的正房

现今闽南地区保存较好的“典型”大厝大多建于民国时期,所以很多关于闽南民居的研究也常以民国大厝为例展开。学者多关注大厝的规模和院落组织,譬如开间(三间张、五间张)、合院形式(四合、三合榉头止)以及周边附属建筑(左右护厝、后界、花向)等等,对于单体建筑的平面分隔却并无进一步考察。

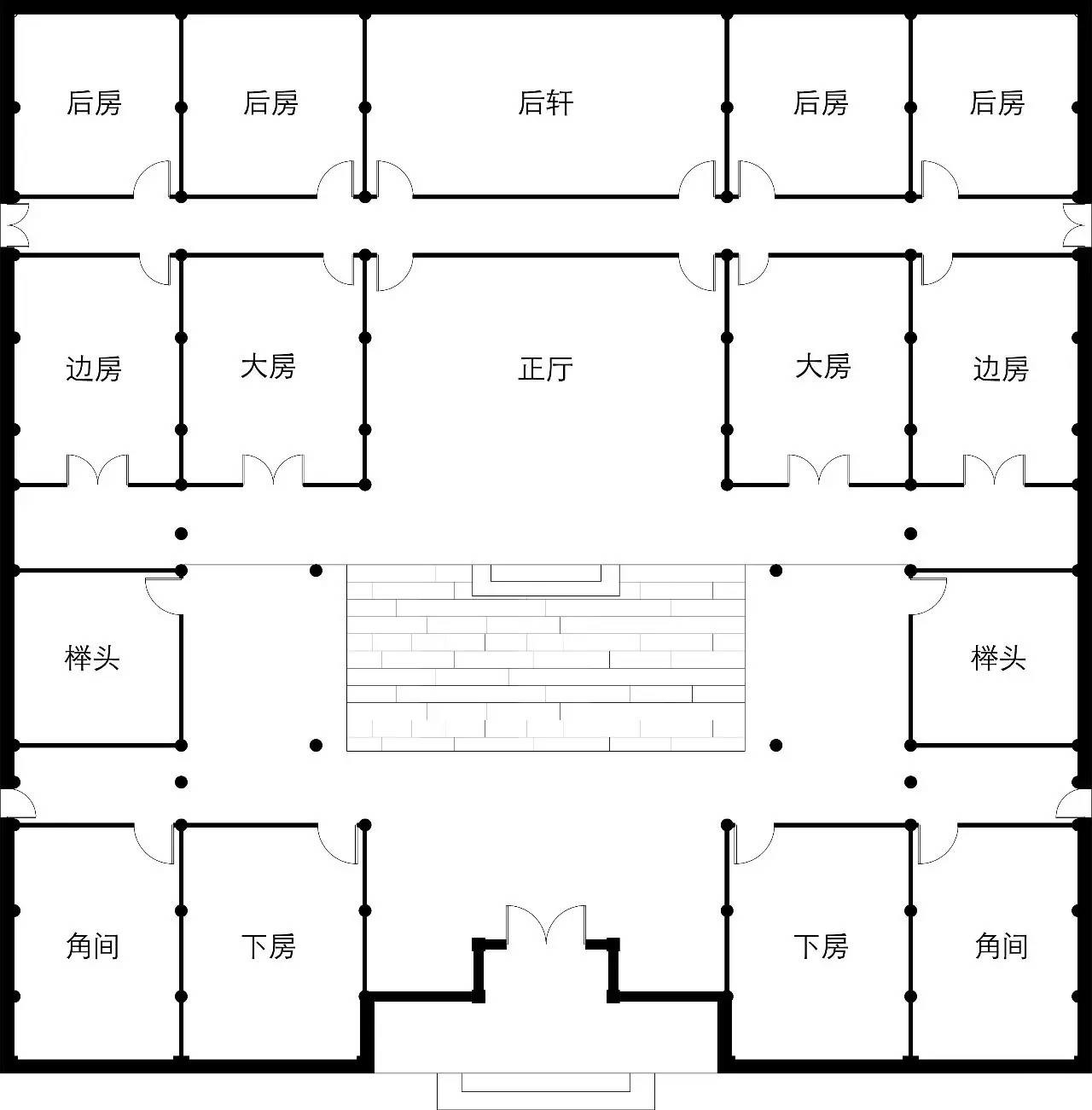

然而,民国时期闽南大厝的正房却是极为独特的(图1)。

图1 闽南沿海地区晚清民国五开间大厝,以晋江市梧林村蔡德鑨宅为例(图片来源:邬慧丽绘)

最直观的特征就是房间众多。现今闽南地区民国时期大厝的正房常被太师壁和它背后名为“神后巷”的巷道分成前后两部分,即三开间的正房会被分成前后六间,前半部分为前厅和两侧大房,后半部分为后轩和两间后房;五开间的正房则会被分成前后十间,前半部分为前厅、两间大房和两间边房,后半部分是后轩和四间后房。这样,作为闽南民国大厝中一个单体建筑的正房,内部被分隔成数量众多的房间。

一般情况下,汉地民居建筑的内部空间相对完整,主要交通空间往往设置在建筑外围,也就是前后檐廊之处。其原因有二:一方面汉地民居建筑多讲求群体组合,巷道设置在外,可方便建筑之间的交通;另一方面这些巷道也常常是最重要的日常活动空间,尤其在中国南方地区,巷道既能避雨,又很明亮,人们常聚集在此休闲聊天或从事手工劳动。所以,作为中国传统民居,民国时的闽南大厝设置内走道,是一个相当独特的现象。

而这种独特性却让人不适。以五间张大厝为例,一个正房被分隔成前后十间,采光就成了巨大的问题。十个房间中仅有前厅和左右大房采光条件较好,边房的门窗被榉头(厢房)遮挡,采光效果大打折扣,后轩和后房则几乎没有采光。至于那条神后巷,则更是黑暗异常,不必说休闲和劳动,就是单纯作为交通空间,也太过阴暗局促。

另外,这样的正房功能也十分单调。大房、边房和后房这些房间除了等级不同,功能完全一样——无非卧室而已。由此造成的结果是,虽然房间如此之多,基本的厨房、储藏、仆人房,却依然要被安置在护厝里面。同时,由于前述采光缺陷,书房也无法安置在正房里。所以整个正房的功能非常单一。

这样,由于内部走道的存在,民国时闽南大厝的正房显得迥异于汉地传统民居建筑,如此正房平面更像一个黑暗的筒子楼,既不舒适也不实用。那么这条内部巷道是何时开始出现的呢?

从晋江梧林村的实例中,我们可以看到这条巷道从无到有的过程。

3 晚清内部巷道的出现

梧林村位于福建省晋江市东南,毗邻石狮市。该地古称狮透埕。明代中期,梧林蔡氏开基祖蔡旺生养鸭定居于此,发展延绵至今。从晚清起,村民逐渐开始下南洋谋生,短时间聚集起大量财富,建造了大量华美住宅。这样的历史在闽南村落中并不少见。

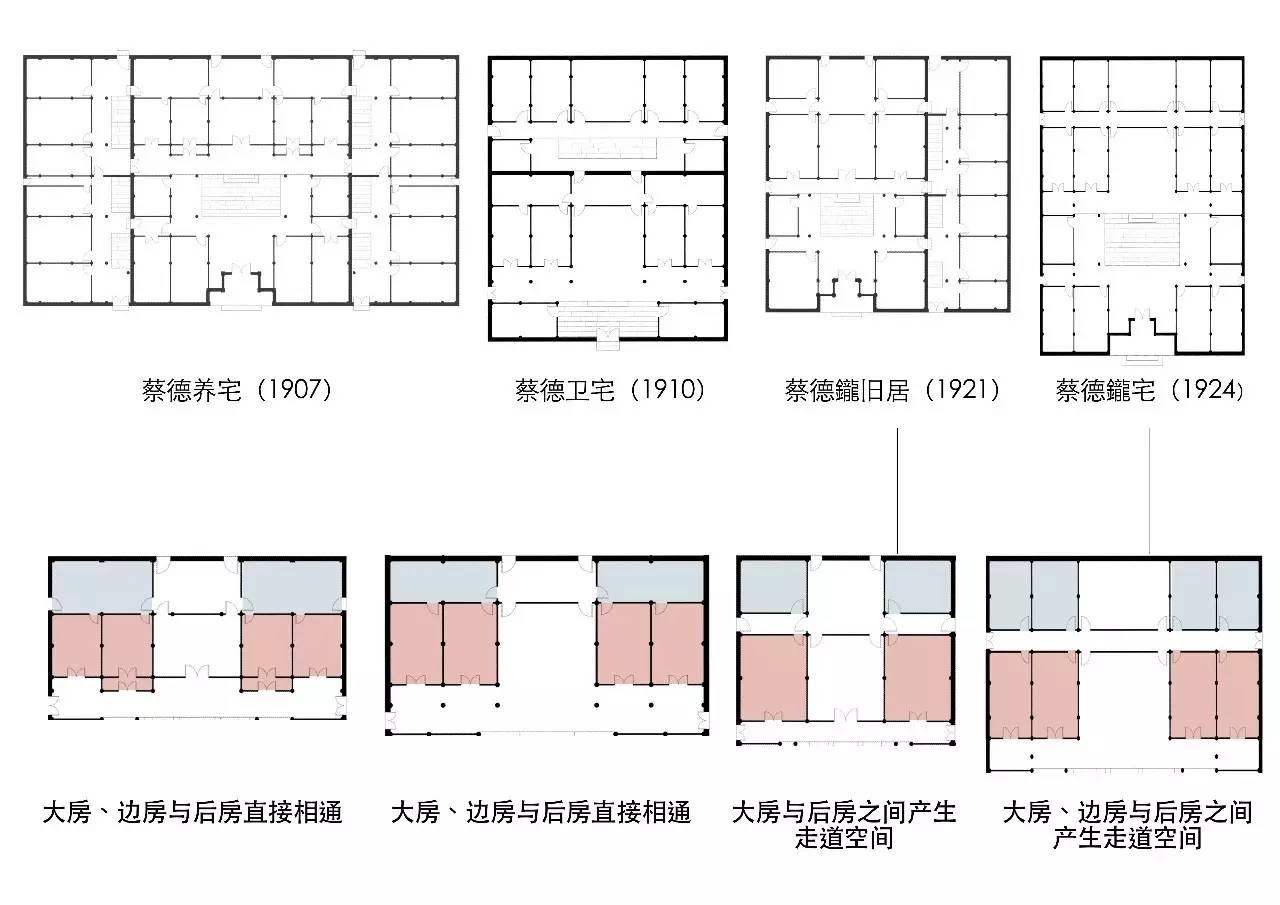

梧林村目前保存最完整的一组建筑位于中社北区(图2),这组建筑建于1907至1936年间,包含几座大厝和洋楼建筑。所有建筑朝向一致,是一个家族持续经营建造的结果。仔细观察,这组建筑反映了从晚清到民国时期闽南大厝的一个重要变化——内部巷道的形成。

图2 晋江市梧林村中社北区蔡氏住宅建筑群(图片来源:邬慧丽绘)

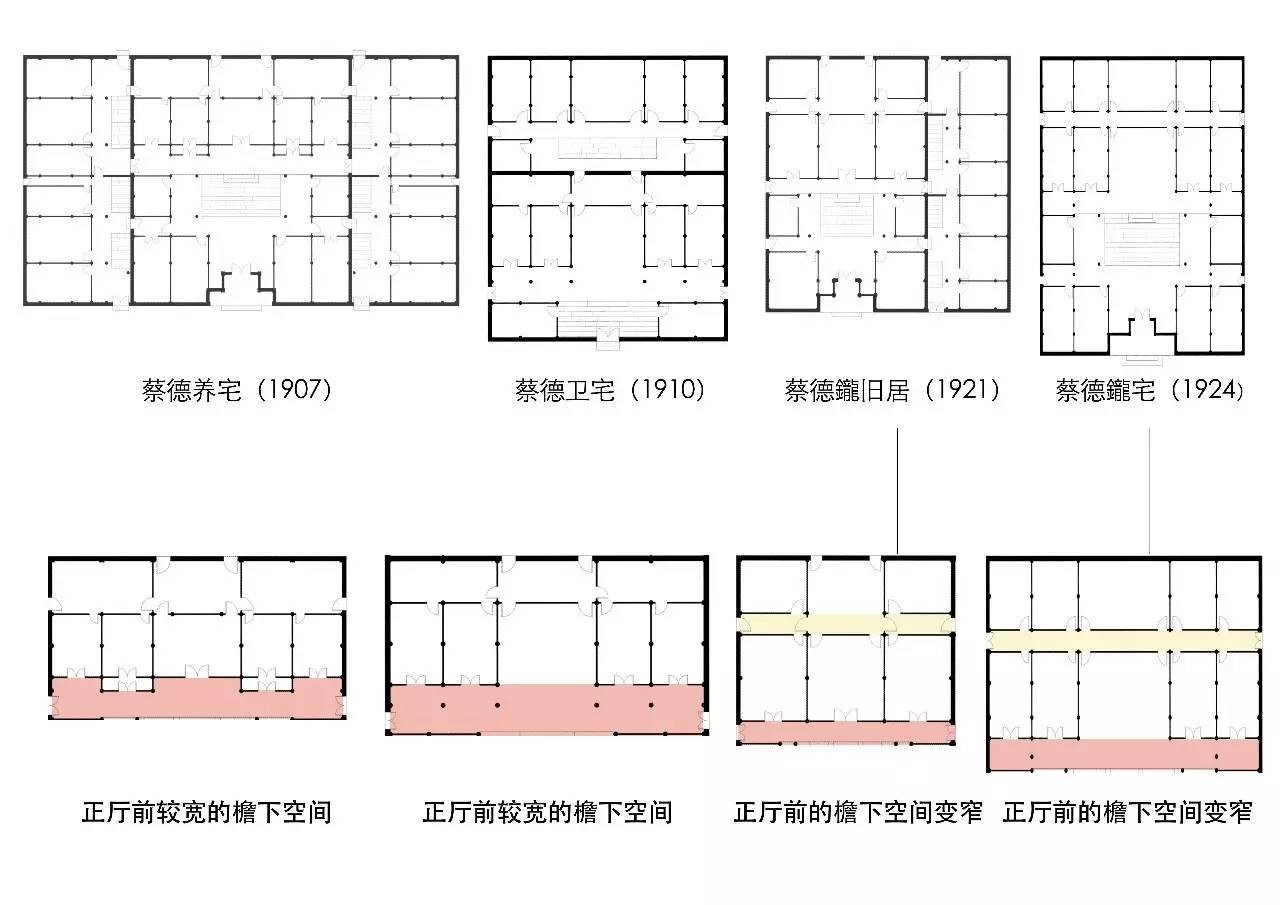

上述建筑群中,大厝一共有四座,在建于1921年和1924年的两座蔡德鑨住宅中,正房内部已有非常典型的神后巷,但在建于1907年的蔡德养宅和建于1910年的蔡德卫宅中,却并无这条巷道存在。而后两座住宅在太师壁之后,也就是与前两座住宅的神后巷相应的位置,后房也会开设大门,表明这里已是明显的交通空间。在经济更加发达的泉州和厦门周边地区,神后巷出现的时间更早,譬如始建于1894年的泉州江南镇亭店村的杨阿苗住宅中,便已有神后巷存在。综上所述可知,约在晚清和民国初年,闽南大厝中的神后巷便已出现并逐渐普及(图3)。

图3 晋江市梧林村中社北区蔡氏住宅建筑群各大厝内部巷道演变(图片来源:邬慧丽绘)

在闽南地区更早的大厝中,巷道或交通空间不在太师壁后,而位于后墙之前。譬如梧林村建于清中期的枪楼大厝,后房大门开在靠近建筑后墙的位置,后墙前侧是最重要的交通空间。这样的布局不难理解:整个后房全靠后窗采光,大门开在后窗旁边,架子床、衣柜等家具便可放置在远离后窗的地方,人的活动空间就相对明亮。若像上文所述的晚清闽南大厝那样,后房大门开在远离后窗的位置,家具便很难摆放,或行动不便,或采光不足。

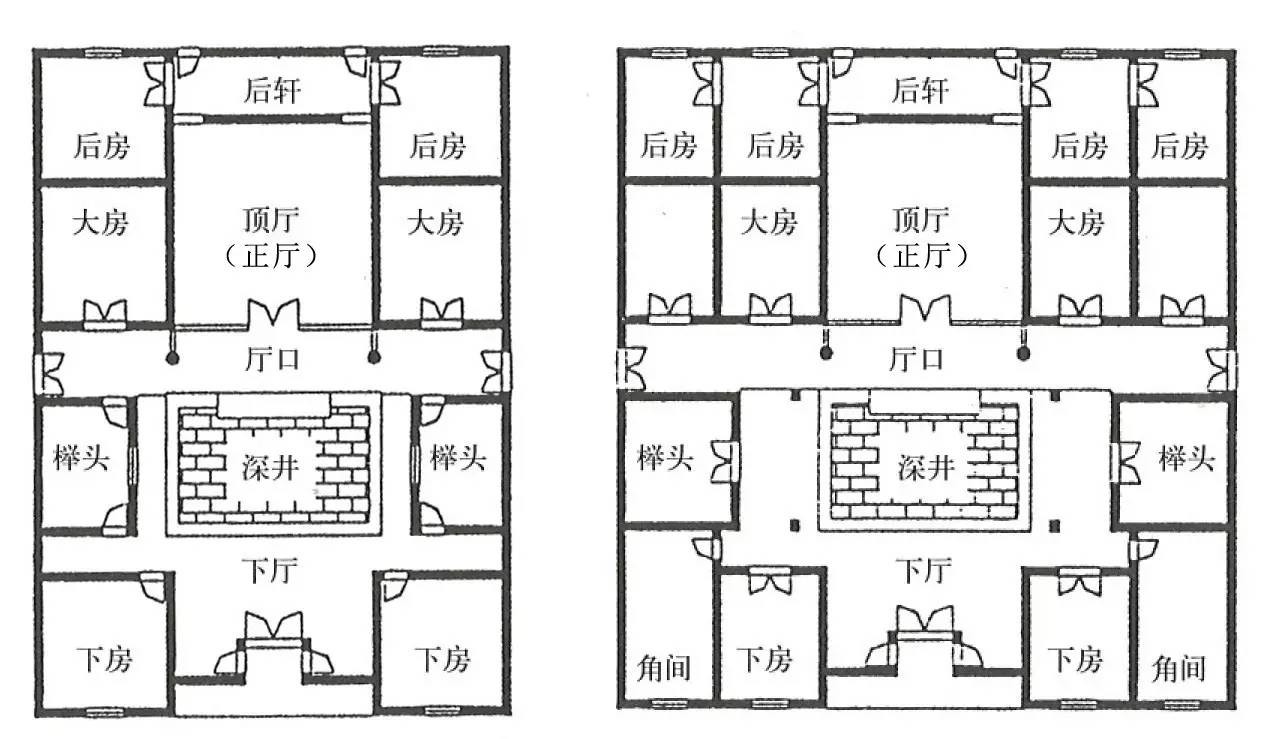

像枪楼大厝这样的民居建筑,在整个福建地区其实更为常见。闽南沿海地区早期大厝均是如此(图4),在靠近山区的安溪地区,直至民国甚至1949年之后,依然流行着类似的平面。根本没有住宅会在建筑正中开设一条巷道。

图4 泉州地区典型大厝平面(图片来源:戴志坚《福建民居》第128-129页)

由此可见,正房内部巷道是晚清时期和民国初年开始出现在闽南沿海地区的,它不仅出现的时间较晚,影响范围也相当有限。

4 另一种平面

没有内部巷道的闽南大厝,功能也大不相同。

首先是正房功能更为复杂。现今福建泉州安溪县湖头镇依然保存着很多明末清初时期建造的大厝(图5),这些大厝都没有神后巷,平面布局亦与前述民国大厝大不相同。以一座五开间大厝的正房为例,太师壁将建筑分成前后两部分,前部当心间为正厅,正厅两侧亦为大房,但大房之外则又变成一个小的公共厅堂,房屋建造之初这里很可能是主人的书房,经过历代家族成员的繁衍和随之而来的使用方式的变化,这一小间常被用作小家庭的香火堂。正厅背后亦有后轩,大房背后亦有后房,香火堂背后也有一小轩。后轩直面后方天井,常常供奉神佛,比前述民国闽南大厝的后轩明亮许多。后房有一小门开向大房,另有又一小门开向香火堂后的小轩方向。从空间的狭小和开门的隐蔽判断,大房背后的后房明显是仆人房。

图5 安溪县湖头镇世家大厝(建于明末)平面图(图片来源:郑琳奕绘)

如果将大房家具布置齐全,我们会对这一区域的功能有更深的认识。大房开间约三米,尽端放置两米宽的架子床,还能留出一米宽的巷道,巷道尽端,则有小门通向后方的仆人房。而在实际使用中,对身在大房中的人,巷道与它旁边的架子床都会被帷帐所遮挡,不会被看到。帷帐后面常常放置恭桶,主人掀开帘子在此如厕,如厕之后,仆人便会从后面的小门进来,将恭桶提走,经过仆人房、香火堂后小轩、护厝直至建筑之外。主人并不关心后面是否有小门,他依然从大房常常设置双层的正门走出,主、仆流线完全没有交叉。

所以在同样五开间正房中,民国闽南大厝做出了八间卧室,包括左右两间大房、两间边房和四间后房,而明末清初的安溪大厝则做出了一对卧室、一对仆人房和一对前后都有天井的书房/香火堂,其他的那些卧室,几乎都设置在厢房和护厝之中。

简而言之,安溪大厝正房的主要功能并非居住。这与客家大型住宅如出一辙。

5 一种历史

我们在上述分析中看到了两种大厝的正房:一种是仪式性的,内部卧室很少;另一种是功能性的,内部卧室很多,卧室之外则少有其他类型的空间。在闽南地区,明显存在着第一种正房向第二种正房转化的过程。

从明代直到清中期,受礼制所限,闽南各地均以三开间大厝居多。其中当心间用作厅堂,左右两间大房用作卧室,是为定制。主人品级达到一定标准后,方可建造五开间大厝。因此那个时期,整个闽南五开间大厝数量都很少。而在五开间大厝中,又因等级不同,有时当心三间用作厅堂,左右两间用作卧室;有时当中一间用作厅堂,左右大房用作卧室,边间则用作小厅。所以不论正房规模多大,都只能设置两间卧室,不会更多。

在闽南的内陆地区,上述规制一直被严格恪守至晚清。一个建筑的开间,厅堂的大小,均有严格的标准。人们若有逾制的需求,也不过将面宽仅有一开间多一点的厅堂“假装”做成三开间而已,五开间大厝依然主要为具有相应等级身份者所建造。

但在闽南沿海地区,五开间大厝在晚清已俯拾皆是。这种情况的出现,与闽南沿海的特殊地理和晚清的历史背景有关。

闽南沿海地区遥对台湾,是中国海外贸易最好的港口,南下可经台湾、菲律宾到达马来群岛,北上可经台湾、琉球直至日本,可谓四通八达。但因其地处中国东南一隅,周围群山环绕,所以与中国内陆,甚至闽东福州的联系都不紧密。政府强盛之时尚不能对其完全控制,更不必说衰微之际了。晚清闽浙总督左宗棠,在《附陈剿办闽省下府土匪片》中有言:“其兴化、泉州、漳州、永春各属,负山滨海,民风犷悍尤甚,向有乌白旗、红白旗、小刀会、千刀会等名目,拜会传徒,杀人行劫,靡恶不为,结党横行,形同化外。官司往捕,兵少则啸聚拒捕,兵多则匿入土楼山寨,开放枪炮。至于钱粮抗纳不完,遇事列械私斗,尤其罪之小焉者也。”[7]从这里可知,即使在各种动乱情况之外,政府平时也难以征收钱粮赋税,失去了对地方社会的管辖能力。与此同时,闽南沿海商人和贫苦居民大量前往菲律宾等地贸易,并将经营所得寄回家乡,建造豪华宅邸。商人们长年居住海外,财富积累迅速,自然更不在意政府礼制,于是,住宅建造多有逾制之举。闽南至今流传着“皇宫起”的故事,大意是,五代皇帝因各种误会圣旨恩准闽南住宅逾制。这样的传说自然荒诞,但从另一个维度说明了晚清闽南人对朝廷礼制的不以为意。自晚清以来,几乎所有新建的闽南大厝都建成了逾制的五开间形式。

晚清闽南商民逾制建造的五开间大厝,功能却不能与此前的五开间大厝相匹配。此前的五开间大厝是礼仪制度的产物:官员品级增加,仪式规模便相应增大,厅堂变大,建筑规模自然变大。也就是说,增大的主要是公共空间,卧室无论数量还是体量都改变有限。但对于晚清的闽南商民而言,五开间大厝全为气派,巨大的厅堂并无意义,边间小型香火堂、书房甚至仆人房意义也不大,真正有用的只有卧室,所以五开间大厝最终被大量卧室挤满。

也就是说,居住空间取代仪式空间,是清中期以后闽南大厝的重要变化。明代和清早期大厝中,正房主要是仪式空间,卧室多在护厝之中。到了晚清和民国时期,正房的仪式功能减弱,一些大厝的正房变成居住空间,护厝也就逐渐萎缩甚至消失;而另一些大厝,正房直接萎缩,护厝反倒成了建筑的主体,正房和巨大护厝组成狭长院落;一些土楼建筑最中心仪式性的祖堂也日渐萎缩,只剩下护厝演化而来的方楼和圆楼。

与闽南地区民居仪式空间萎缩相伴随的是越来越多专门的仪式建筑——公妈厅(分房祠)的出现。至迟从清中期开始,村落公共空间和私人住宅空间已开始明确分离——其中可见商业、资本和个人观念对村落的巨大影响。从中还可以看到那个时期闽南村落已存在与“现代性”可类比的演化趋势。

6 内部巷道的意义

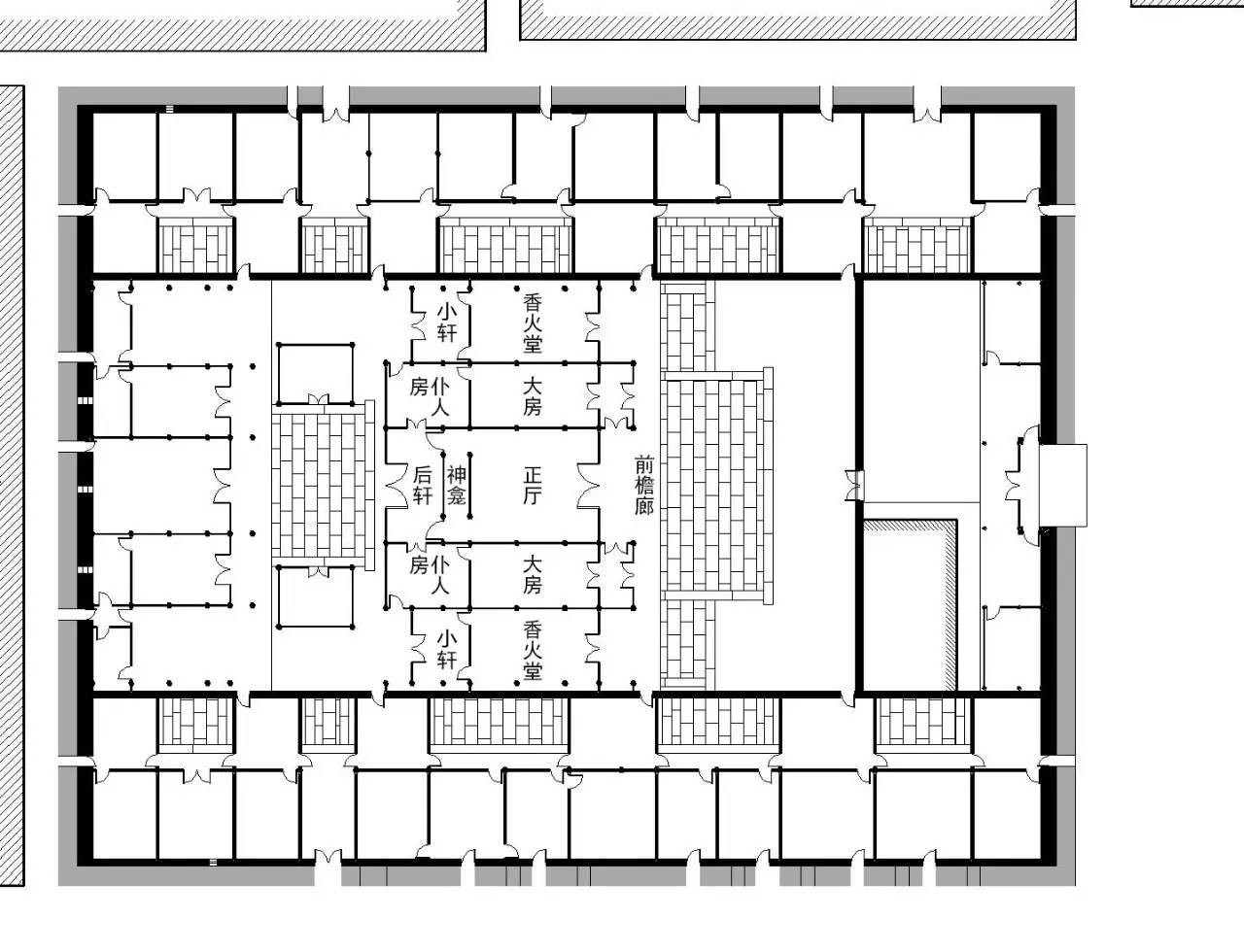

正房中卧室增多的同时,内部巷道的出现更改变了整个建筑的布局。如前所述,在晚清之前的闽南大厝中,卧室只用来睡觉,日常的休息、劳作和交往多在前后檐廊,檐廊是整个建筑极为重要的空间,空间宽敞,进深很大。但在晚清之后,随着大厝中神后巷的出现,前檐廊迅速变窄,退化成纯粹的交通巷道(图6)。新出现的神后巷中缺乏采光,除了日常交通再无其它功能。不过,正是这类单纯的交通空间,将正房中所有房间无差别地串联在一起,房间也不再有主人房、仆人房、书房等“有机”的分工,而变得均质化了。

图 6 晋江市梧林村中社北区蔡氏住宅建筑群各大厝前檐廊演变示意图(图片来源:邬慧丽绘)出现内走廊时,前檐廊也相应变窄

但是,内部巷道也好,均质的平面布置也好,都不是中国传统民居所固有的特点,它们是源自欧洲的东南亚殖民地建筑的常用手法。前文列举了几个最早出现内部巷道的住宅——杨阿苗宅和蔡德鑨宅的主人,杨阿苗、蔡德鑨两人是泉州亭店、晋江梧林两村最早在菲律宾获得成功的商人,而那个时代的菲律宾先是西班牙、后是美国在东南亚的殖民地。欧洲住宅建筑强调室内采光,故房间一般布置在外墙一侧。自17世纪起,两排房间夹着一条巷道的建筑平面便在欧洲出现,英国建筑商尼古拉斯·巴尔本(Nicholas Barbon)在伦敦建造的住宅[8]便是著名的例子。这种内走廊的建筑样式影响到当时作为欧洲殖民地的南亚和东南亚。现今这种内走廊式的殖民地洋房在菲律宾,以及东亚、东南亚各国都随处可见。所以直观来看,闽南大厝正房中的内部巷道很可能源自菲律宾,并间接源自欧洲。

若继续向前追溯,在19世纪之前,欧洲大量宫殿建筑和高等级的官邸建筑都是不太使用内走廊的。房间固然需要采光,因此被安排在外墙一侧,但走廊(long gallery)也是非常重要的公共空间,也需要采光。那时的走廊常常宽阔、通敞,环绕内院布置,因此足够明亮,有的甚至宽近10米,做成巨大的廊厅,用作画廊和社交。中国传统民居中的前檐廊与之有相似之处,同样围绕天井布置,也同样是休息、生产和交往的空间。而在欧洲,随着贵族阶层的衰落和繁复宫廷礼仪的消失,这种巨大走廊也在19世纪逐渐消失,取而代之的是众多的房间,建筑体量也因此减小了很多。

就这样,我们在欧洲建筑中看到了相似的一幕:宽阔的外檐廊消失,黑暗的内走廊形成,住宅规模变小,但卧室数量却增加。就连变化的背景也是相似的——工具理性取代了传统社会的贵族生活趣味。

所以笔者认为,晚清闽南大厝正房中内部巷道的出现固然受菲律宾的影响,更是中产阶级价值观兴起的表现:工具理性逐渐占据主导地位,仪式的意义大幅削弱,而功能成为空间组织的支配性要素。巷道对应交通,房间对应居住。从这个角度来看,便能体会到内部巷道出现背后社会观念变迁的意义。

7 结语与余论

作为一种探索,文章首先指出,目前学界关注的闽南大厝,大多建于晚清之后,主要位于沿海地区。这种大厝的正房功能单一、布局独特,尤其是其中的内部巷道,在中国汉地民居中相当少见。这条巷道为何出现?怎样改变了大厝的功能?这些改变又有何意义?这些问题构成了整篇文章的线索。

在论证过程中,本文主要引用了安溪湖头清初大厝,以及晋江梧林晚清民国大厝两个案例。通过对比,重新发现闽南大厝的演变历史,也重新发现沿海大厝与内陆大厝的联系与区别。清初大厝的正房仪式性更强,空间划分相对模糊;晚清大厝的正房功能性更强,空间划分更为清晰。前者向后者的转化,暗含着从士人阶层的等级制主导到商人阶层的资本主导的演变。晚清闽南人大量前往东南亚经商致富,他们也极大地改变了闽南大厝的面貌,甚至将流行于欧洲及其殖民地的内走廊借鉴到闽南大厝中来,以致于增加了一条阴暗的内部巷道,并使先前大厝中宽阔的前檐廊逐渐变窄,这一变化从根本上改变了闽南大厝正房的布局。

从宽阔前檐廊向阴暗内走道的转变,并非闽南大厝正房所独有,相似的变化同样出现在17-19世纪的欧洲,同样暗含着贵族的式微和新兴阶级的崛起。概括而言,这条内部巷道和它所代表的平面布局,其实是现代工具理性的反映和象征。

不过,将这样的建筑单纯当做“传统建筑”来研究,明显过于保守。它们至少并不是儒家传统的延续,而是商人偏好的产物,又受到了间接源自欧洲的东南亚殖民地建筑的影响。它们正房的平面布局已与现代筒子楼没有太大差别,带有一些工具理性色彩。而它们繁复的立面也表现了主人的身份和偏好;功能上它们弱化了仪式空间,建筑几乎纯然为了居住而建。平面的合理化设计,立面的政治性表达,以及功能上的“祛魅”,都体现了一种走向现代住宅建筑的趋势。并不令人意外的是,20世纪20年代和50年代闽南地区番仔楼(洋楼)的平面布局,与上述大厝区别不大。

和全国一样,现今的闽南也在火热地推进乡村旅游,为此也同样在重复着父慈子孝、兄友弟恭、科甲连绵的故事。故事没什么不好,只是历史中的村落和建筑实在比这些故事丰富太多——晚清的闽南建筑包容四海,面向现代,浓缩着世界和时代的发展。反倒是我们动辄以“传统”为名,对其进行阐释,是否客观上限制和矮化了闽南大厝的内涵呢?

单调的“传统”故事一遍遍讲下去,必然会限制村落的发展。传统的意义并不是空洞的“反现代”,而是在现代之外,挖掘和呈现更为复杂的价值。还是以闽南为例,在中国古代学术传统中,闽南以易学研究最为兴旺——九宫八卦、河图洛书、自然星象,甚至数学研究都相对发达。这种独特的学术传统对闽南建筑影响很大,有的影响可以用风水语言来表达,有的尚没有被人充分认知。而从闽南大厝中,我们可以明确体会到九宫格布局对建筑平面的影响,这使得闽南大厝和园林的空间灵活性很差,但平面整体感和几何性很强。理解到这一点,我们看到的便不再是空洞的传统,而能体会到其形式背后的基础和“古典主义”内涵。

当然,这样的论述已远离本文关注的核心。本文只希望以“内部巷道”切入,让人们意识到,在遗存至今的大部分闽南大厝中,正房的布置已有走向现代的一种趋势,以此为闽南大厝的阐释和利用打开一扇小窗。

[1] 李乾朗. 台湾建筑史[M]. 台北: 雄狮图书股份有限公司, 1979.

[2] 李乾朗. 台湾古建筑图解事典[M]. 台北: 远流出版事业股份有限公司, 2003.

[3] 戴志坚. 闽台民居建筑的渊源与形态[M]. 福州: 福建人民出版社, 2003.

[4] 戴志坚. 福建民居[M]. 北京: 建筑工业出版社, 2009.

[5] 曹春平. 闽南传统建筑[M]. 厦门: 厦门大学出版社, 2006.

[6] 张玉瑜. 福建传统大木匠师技艺研究[M]. 南京: 东南大学出版社, 2010.

[7] 左宗棠. 附陈剿办闽省下府土匪片[C]//盛康, 编. 皇朝经世文续编·兵政·剿匪[C]. 台北: 文海出版社, 1973: 4273-4276.

[8] Pevsner N, Cherry B. London: The Cities of London and Westminster [M]. The third Edition. London: Penguin, 1973.

本文选自《建筑遗产》2016年第4期

作 者|张力智

张力智,清华大学建筑学院 博士后

编 辑|潘 玥

版 面|朱艺媛

感谢关注“建筑遗产学刊”微信平台!

购买《建筑遗产》学刊进行深度阅读,可直接至官方微店订购。

《建筑遗产》学刊官方微店二维码

规划问道

规划问道