之水绕门前千顷汪洋流泽远

丫山环座后双峰矗峙效灵长

—— 黄氏祖祠对联

摘要

广州花都炭步镇塱头村是一个保存完好的传统广府村落,有着比较完整的明清祠堂序列,其格局是非常典型的梳式布局。本论文讨论了塱头有着相似顺序的祠堂建设与重建的两次过程,以及交织着的宗族整合大势和各房竞争暗流中发生的矛盾现象,阐述了祠堂建设与村落发展在空间形态、公共生活、历史书写和村民价值观念上的密切联系,通过对祖祠、分祠和书室的区分与比较,对不同时期祠堂在位置、形制、装饰等方面的变化进行了研究,并着重探讨了祠堂在不同时期所表达的分别针对先祖、功名、财富和平民的纪念性。

关键词

广府村落,塱头,格局,祠堂,纪念性

1. 传说中的木鹅所浮之地

塱:河、湖边的低洼地。

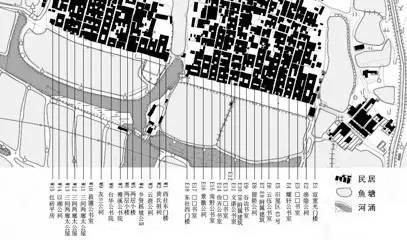

塱头,是个在低洼地边上的村子,座落在湖沼边的小冈上。(图1)

直到现在,村子仍然四面都是水塘或者河涌,周围是大片平坦的农田,有一条鲤鱼涌从村前绕到东面,流入村子北面的巴江河,祖祠中的对联描述的就是这里的风水格局。

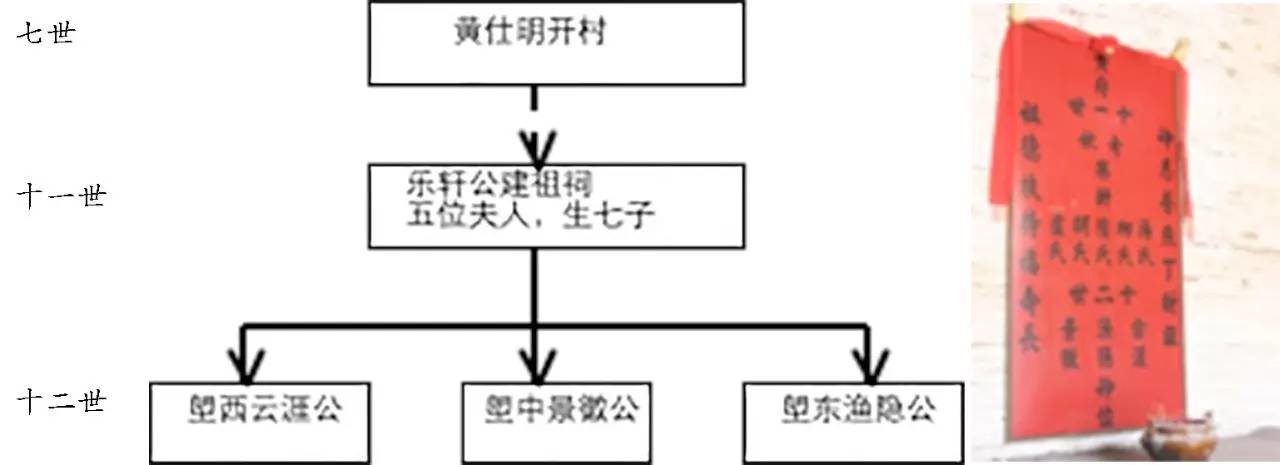

塱头旧属南海县,清代属广州府花县水西司,现属广州市花都区炭步镇。塱头古村地处珠江三角洲北部,周边河汊纵横,水上交通便利,可经巴江河顺流而下广州城。耕地土壤属山谷冲积土和河流冲积土,气候温和,有着理想的耕作条件,至今仍然以农业为主要的生计来源。整个村子现有六百多户人家,约两千人,黄姓为主导姓。广东的黄氏家族奉宋孝宗淳熙年间状元、后被贬迁至新会的居正公黄由为南雄珠玑巷黄氏居正派开基始祖,据塱头村史所载,居正派七世黄仕明在塱头放鸭建村,被奉为塱头黄姓肇基始祖。

旧屋区位于村落的南部,分塱东、塱中和塱西三大房。旧村被一个南北较长的水塘分为两部分,塱东和塱中位于该水塘以东,塱西位于水塘以西。在建筑群的南面相对应的有两个大水塘。村中的建筑均大致坐北朝南,偏西约10°。 临南面大水塘是一排并列着的多达二十六座的祠堂和三座更楼,蔚为壮观。每一座祠堂都引领着一列整齐的三间两廊民居,整个村落形成了极为典型的梳式布局。到清末民初,全村已有巷道十七条,其中塱西自西向东有西华里、 福贤里、泰宁里、仁寿里、益善里、永福里六条,塱中自西向东有廷光里、 安居里、兴仁里、秀槐里(现农家乐里)四条,塱东有石室古巷、大巷里、光迪里、业堂里、敦仁里、新园里、善庆里七条(图2),除永福里较短外,沿巷道两侧大多分布有十五间左右的三间两廊民宅,进深可达100-120m,在巷中可以看到整齐的镬耳山墙,颇有无尽深远之感。

三大房形成于十二世,其房头分别为塱西云涯公、塱东渔隐公、塱中景徽公[1],除了空间上相互有一定的独立性之外,各自的发展也走上了不同的道路,塱西、塱东以科举见长,塱中则重务农和经商。

图1 塱头村落与周边水系

图2 塱头旧村结构示意

黄家最引以为傲的是十四世祖黄皥,正是从他开始,塱头出现了父子两乡贤、七子五登科、公孙八科甲的盛事,也产生了关于木鹅、接旨亭和青云桥的掌故。

黄皥,字时雍,号栎坡,塱西长房,生于明正统庚申岁(1440年),成化乙酉科举人, 曾任吏部员外郎、奉直大夫、云南左参政,官至三品,吏民称其铁汉公,其祠堂中有对联:叁藩传铁汉,五桂嗣燕山。黄皥致仕之后回归乡里,正德壬申孟冬四日卒(1512年),享年七十有三。其墓志铭见载于《国朝献徵录》[2],由南海人、进士黄衷[3]撰写,赞扬他沈毅有略,且工诗文,“公雅,善吟咏,晚年屏居,诗益隽永,遗稿藏于家”。墓志铭常常因私谊而有溢美之嫌,但黄皥的确获得了来自朝廷的认可,嘉靖十三年(1534年),广州惠爱大街六约所立的四牌楼中有一座忠贤坊,旌表49位乡贤,黄皥便是其中之一。

塱头村人津津乐道的木鹅传说的主人公就是黄皥,说的是黄皥为官时,因得罪东厂而遭诬告下狱,宪宗派钦差重审、抄检其府第并赴塱头故居察看,发现屋宇简陋,足见黄皥清廉,遂官复原职,并赏木鹅一只,准许黄皥在原籍巴江河一带,放木鹅三天,凡木鹅浮经河涌的两岸三里内的土地,都封赏给黄皥作为黄家世袭之地,另赐银两允其建祖祠府第。放木鹅时,适逢涨潮,木鹅随潮汐上溯,向赤坭、白坭浮去,远离塱头村几十里的土地都归塱头所有。黄皥心有不忍,依夫人之计使人将木鹅引入港汊,让其停止浮动。邻村有放牛娃见坑中有只木鹅,觉得好玩,就抱回村里放在村前鱼塘,结果连这口鱼塘也归塱头所有,邻村只好用另一块土地换回,为此向塱头纳租四百余年。友兰公祠内建有一座接旨亭,相传就是当年奉旨放木鹅时的接旨之处;正德皇帝另赐有紫铜香炉一座;而塱头村东侧鲤鱼涌上的花岗石双孔拱桥“青云桥”,亦为正德年间黄皥所重建。[4]

这一段传说虽有许多看起来很真实的细节,仍有诸多不甚严密之处。首先,木鹅传说已经成为一种定式,在广府地区,有以弘治年间的状元、南海黎涌人伦文叙为主角的浮木鹅而圈土地的传说,顺德也有浮木鹅分家产的记载[5]。不知道是一种流行的附会呢,还是明朝中期赏赐臣下或者分析地产时的通常方式。其次,友兰公祠是为十五世友兰公所建,显然是比黄皥接圣旨晚得多的事情,最多只能说是为纪念接旨而建。

不过,木鹅虽为传说,却因具有明显的象征意味而传递了有价值的信息:塱头在成化年间还是一派草创时期的简陋景象,甚至连村界都还不甚明了,放木鹅实际上是一次圈地和定界的活动,此时很有可能还重勘了风水。自黄皥之后,塱头才较系统地进行各种基础建设,成规模的祠堂建造也自兹而兴。

早在十一世黄宗善(号乐轩公)时,已立有黄氏祖祠,祭祀开村始祖,十二世各兄弟分地立村确定了村落格局的雏形,十三世留耕公、东庄公均考中进士,但塱头村真正对秩序、思想性和纪念性的表达进入成文阶段,却是自黄皥而始,他使数十年前初创的村落格局得到重整、定型和发展,并通过祠堂的建造和族谱的书写构建了流传后世的塱头早期开发史,正是他在弘治乙丑年间编撰了第一部塱溪[6]《黄氏族谱》,也正是他赋予了这座村落一种当时环境之下的正当的纪念性。在其子孙创造了科考的辉煌之后塱头进入了发展的鼎盛时期,形成了后世村落稳定的形态结构和建成景观。

“西隅举人多”的说法,源自黄皡一家在科举中所取得的成功。

“七子五登科”:黄皡共有八个儿子,除幼子过继他人之外,其他七个儿子中二子黄学裘、五子黄学准考中进士,三子黄学矩、四子黄学玲、七子解元黄延年中举人。

“公孙八科甲”:黄皡、五位儿子考取功名,孙辈中又有两人中举。

“父子两乡贤”:黄皡和黄学准均为乡贤。

黄皡及其后人通过对族谱的书写而获得了观念上的话语权,黄皡在京城为官时编成了塱溪《黄氏族谱》,其子黄学准解官东归之后,于嘉靖四十一年(1572年)对族谱进行了续修(即《塱头黄氏传芳录族谱志》),距其父撰族谱五十八年。族谱中说,“近世诸公有名大家,每一修谱则引秦汉唐宋诸名公之人为远祖,刻传于世,以夸耀于人。” 表达了对时人附会名人或显贵的不屑,而通过正本清源建立起对自家先祖的追思,从而激发族人的自豪感,彰显与勤劳、勤学、宗族和睦相应的价值观。村中后人没有再附会他人,却神化了黄皥,把许多传说都附会到他身上,对祖先的纪念渐渐染上了追逐功名的色彩。

在塱头,宗祠成为一种有效、有力的建筑类型,最初用于加强宗族的凝聚力,表达对某种价值观的崇尚,其后几百年里,塱头建起了大量的宗祠和书室,现存的祖祠、分祠(往往以 “某某公祠”为名)和书室尚有三十余座,其中沿水塘的二十余座排列整齐且保存至今,在广府地区殊为罕见。在漫长的历史过程中,建造祠堂的目的、建成之后的作用和意义都发生了复杂的嬗变,甚至产生了许多与初衷相矛盾的现象,建筑材料、形制和装饰也产生了各种细微的变化。塱头的单座祠堂虽然规模都不大,但是在村落的形态格局和生活中起着至关重要的统领作用,并且与整个村落的沉浮关系紧密,是探讨塱头村落发展史的关键性形态空间和社会空间。

对连续时间序列中建造起来的祠堂的各种比较、对不同祠堂空间位置的仔细探究,颇有益于了解塱头乃至珠江三角洲北缘沙田-民田交错区的祠堂建筑特点,以及祠堂和村落的关系,并由此一窥区域的社会发展历程。

[1] 云涯公,黄庆,字景赐,乐轩公第二夫人所生长子;渔隐公,黄俊才,字景才,三夫人次子,进士;景徽公,黄良,字良才,五夫人所生,进士。

[2](明)焦竑编辑,《国朝献徵录》之一百二卷,云南左参政黄公皥墓碑。

[3] 黄衷(1474-1553),字子和,别号病叟,弘治进士,授南京户部主事,出为湖州知府,历福建转运使、广西参政、云南布政使,终兵部侍郎。著有《海语》一书,后由黄皥之子黄学准增注。

[4] 参见《花都报》2003年12月15日第四版,与族谱所记大同小异。

[5] 安徽的木鹅洲也据说得名于同样的故事。

[6] 塱头旧称塱溪头。

2. 塱头村落中的祠堂

塱头最引人注目的是沿着村南大水塘的一排建筑,一共三十三座,包括更楼三座,可认定为祖祠的一间,分祠七间,书室十七间,其余几间或者已经倾屺,或者是近二十年来修建的房舍。其中塱西从西向东依次是(图3、4):

(1)W15,红砖平房,近年所建;[1]

(2)W14,以湘公祠·树德堂,咸丰丁巳季秋重修;

(3)W13,佚名,三间两廊太公屋;

(4)W12,佚名,三间两廊太公屋;

(5)W11,佚名,三间两廊太公屋;

(6)W10,菽圃公书室,同治四年乙丑秋重修;

(7)W9,友兰公祠·绍贤堂,嘉庆陆年辛酉孟冬重修。仪门内有接旨亭,门口有龙眼、旗杆夹一对。封檐板雕花精美,内容为松、兰、荷、菊、诗文等;

(8)W8,台华公书院·务本堂,乾隆辛丑仲冬重修,供奉十八世台华、十九世开运、开禧、九如、开圣;[2]

(9)W7,稚溪公书院;

(10)W6,原建筑已拆除,建为两层小楼;

(11)W5,原建筑已拆除,建为两层小楼;

(12)W4,乡贤栎坡公祠·作述堂,光绪乙亥八月重修。头门有双塾,檐下石柱上的青石雕刻为番鬼形象,木雕内容为戏文、岭南瓜果(荔枝、杨桃),斗栱计心造;

(13)W3,云涯公祠,道光癸卯季秋重修,后部已被塱头小学改建,头门无塾;

(14)W2,黄氏祖祠·敦裕堂,同治岁次辛未夏鼎建,头门有双塾;

(15)W1,西社东门楼·经纬阁。

位于村落东侧的塱东和塱中临水塘建筑自西向东分别是:

(1)D18,东社西门楼;

(2)D17,□□书室,西侧与门楼重迭;

(3)D16,景徽公祠·爱荆堂,道光乙巳仲秋重修;

(4)D15,南野公书室,仅余头门;

(5)D14,俭齐公书室;

(6)D13,□□书室,同治癸亥立,已改建;

(7)D12,无头进建筑;

(8)D11,文湛公书室;

(9)D10,应为D8附属建筑;

(10)D9,谷诒书室·报本堂,祠堂格局,镬耳山墙。道光丙戌岁次重修,头门檐下木雕有异兽、洋人、 带佛珠胡人形象;

(11)D8,留耕公祠,嘉庆四年、同治八年夏重修,镬耳山墙;

(12)D7,单开间,已改建,应为D8附属建筑;

(13) D6,云伍公书室,临池有大树;

(14)D5,旧屋区43号;

(15)D4,耀轩公书室·毓桂堂;

(16)D3,□□书室,临池有大树(细叶榕);

(17)D2,渔隐公祠·燕誉堂,光绪戊子重建。二进院落三进建筑,镬耳山墙。门前立旗杆夹两对。西:咸丰乙卯科乡试中式第十六名举人黄湛莹;东:同治三年补行己未恩科考选第一名恩贡生黄璇章立;

(18)D1,门楼,“宣重光”,二层平顶,门前有井,东侧有细叶榕一株,同治六年建,2000年四月十八日刻碑记重修事;现供财神、土地。

还有数座书室散布于村落的其他位置。

图3 沿水祠堂的分布

图4 黄氏祖祠内悬挂的图片:临水塘的建筑

仅仅从建筑的命名来看,村中尚保留有十余座书室或者书院,似乎这里是一个文风鼎盛、书声朗朗的村庄。事实上,这些书室绝大多数都不是真正的书塾或者书院,而是托名书室的家祠,这些书室同时都拥有祠堂的堂号。在广府地区,这是较为普遍的现象,有许多以书院、书塾或书院命名的建筑其实并非供家族子弟读书之用,而是私伙太公[3],也就是那些小的房派为本房的祖、考所建的家祠,但因为没有功名,或者缺少足够的财力,因此不采用石檐柱、开敞式的头门,而大致按照民居的形制建造,或者直接使用祖屋。建筑的教育功能通过建筑自身、在建筑中举行的仪式活动以及建筑所表征的意义来实现,而非直接为读书提供场所。虽然书院和祠堂都是明清时期朝廷实施教化的重要手段,这里众多的书室实质上是祠堂文化的一种体现,而非从字面上获得的书院文化印象。为什么会出现这种现象呢?

从建筑来看,塱头的祠堂没有特别之处,规模不大——没有五开间的祠堂,进深也不超过三进——工艺和装饰也不格外精致,但是祠堂的类型和数量较为丰富,祠堂和村落格局的关系成为值得讨论的话题,祠堂显然主导着村落地形态格局的主导,这些排列如此整齐的祠堂是在什么规则之下形成的?从什么时候开始确立了这样的格局?影响这种格局的主要历史因素和地理因素究竟是什么?

对塱头村的讨论不仅对珠江三角洲沙田-民田交错区的祠堂和村落的发展史有着重要的意义,而且通过与上部丘陵河谷地区和下部沙田区的比较,对于讨论整个广府地区的聚落和祠堂建筑的发展历程都颇有裨益。

[1] 编号为本文所加,以便于描述。

[2] 由此推测此祠堂应为台华公之孙修建,因此供奉了修建者的祖父两辈。

[3] 参见陈忠烈,《众人太公与私伙太公》。

3. 祠堂与时间:发展中的变化,以及村落格局的逐步形成

据族谱所记,南宋时七世黄仕明开村,八世黄朝俸开始建造住宅、修庙、挖鱼塘,十一世祖黄宗善始建祖祠、浮桥和重修古庙,黄宗善生于元至正辛丑岁(1361年),享寿五十五岁,故塱头的第一次建祠活动应大约处在明朝永乐年间(1403-1424年)。而十二世至十六世之间是建设祠堂最集中的时期,鉴于祠堂供奉四代高、曾、祖、祢四代先祖,因而大多是在被祭祀的祖先去世之后三代以内所建,村中建祠的高潮时期当在正德至万历年间,而十六世之后祠堂建设趋于停滞,直到乾隆年间才为十八世的台华公、湛宇公、玉宇公修建或者命名了书室。最晚建设的祠堂是道光三年(1823年)所建的谷诒书室,是一座生祠。从时间上来比较,塱头村的祠堂普遍兴起的时间与南海、顺德、番禺、香山等沙田区的祠堂兴造时间大致相当但稍早,这应该与塱头位于地势相对较高的位置、沙田形成较早有关。

现在所见的祠堂,全部都是清代重修的,而且重修的活动从乾隆一直延续到光绪,乾隆、嘉庆、道光、咸丰、同治和光绪年间都有重修(表1),这也为我们提供了一个时间上相对连续的样本链,有助于解读本地的建造随时间的推进而发生的细微变化。

表1:沿水建筑的重修时间

|

时间 |

经历了重修的建筑 |

|

乾隆 |

W8(台华公书院·务本堂) |

|

嘉庆 |

D8(留耕公祠);W9(友兰公祠·绍贤堂) |

|

道光 |

D9(谷诒书室·报本堂);D16(景徽公祠·爱荆堂);W3(云涯公祠) |

|

咸丰 |

W14(以湘公祠·树德堂) |

|

同治 |

D1(门楼);W2(黄氏祖祠·敦裕堂);W10(菽圃公书室) |

|

光绪 |

D2(渔隐公祠·燕誉堂);W4(乡贤栎坡公祠·作述堂) |

从修建的时序上看,首先被修建起来的主要是祖祠和分祠,除了黄氏祖祠外,为十二世三大房头修建的云涯祖祠、渔隐祖祠、景徽祖祠和为十三世的两位进士留耕公和东庄公、十四世栎坡公修建的祠堂出现在了临水塘的重要位置上。

而从重修和修缮的时序上看,在两轮的波浪起伏中存在着相似的先后顺序,先祖祠、分祠而后书室,这不仅与建筑使用的年代长短而破损的程度相关,也与祖祠、分祠在观念上的影响力有关。嘉庆、道光年间,共重修、修缮了六座祠堂,其中五座是以“公祠”为名,谷诒书室也采用了相似的形制,可见祖祠和分祠具有全房甚至全宗的影响力,因而得到了优先的考虑。大部分以书室为名的“私伙太公”或“书房太公”是同治和光绪年间重修的,受建筑使用时间的影响,同治年间所修缮的大多是较早的书室,而光绪年间不仅维修了建造较晚的书室,也再次整饬了渔隐公祠和乡贤栎坡公祠。

按照修建的大致顺序,最初建造的是明初的黄氏祖祠,因为之前的黄家并无考取功名之人,而且此时塱头男丁仅二十余人(参见表2),可以认为此时的祖祠相当简陋,其建造位置也可能与现存的黄氏祖祠敦裕堂并不相同。

表2:塱头村历代男丁数目简表(根据族谱统计。)

|

世代 |

男丁数量 |

中科举人数 |

||

|

七世 |

1 |

|||

|

八世 |

1 |

|||

|

九世 |

4 |

|||

|

十世 |

8 |

|||

|

十一世 |

15 |

|||

|

十二世 |

31 |

3 |

||

|

十三世 |

35 |

2 |

||

|

塱东 |

塱中 |

塱西 |

||

|

十四世 |

7(断记) |

1(断记) |

4 |

1/0/1 |

|

十五世 |

4 |

3 |

8 |

0/0/5 |

|

十六世 |

5 |

6 |

20 |

0/0/2 |

|

十七世 |

失记 |

失记 |

31 |

0 |

|

十八世 |

2(断记) |

失记 |

4(断记) |

0 |

|

十九世 |

失记 |

5(断记) |

8(断记) |

0 |

|

小计 |

2间 |

1间 |

6间 |

|

从表2可以看到,塱西房因为掌握了族谱的书写,所以会出现漏记(失记或断记)其他房支的情况,只有十三世以前的相对完整和更加可信。这一统计揭示了何时产生了建祠堂的必要性,当男丁迅速增加时,宗族就面临着越来越多的公共事务,例如关于田产、房屋宅基地、应役等问题,乐轩公草创了祖祠以敬宗收族,显然,祖祠的建造为宗族公共事务的处理提供了空间,更重要的是,整个宗族以祖先的名义实现了管理的权威感、责任感和精神上的归属感。到十二世时,在宗族内部明显出现了房支之间的竞争。有趣的是,后来的三大房头云涯、渔隐、景徽均为乐轩公之子,可见乐轩公通过建祠活动确立了话语权,现在供奉在祖祠中的正是乐轩公和他的三个分地立村的儿子。因为云涯年长,所以他所挑选的塱西有可能便是祖宅所在的地方。

图表1 塱头村的房派与建祠活动(右侧图为黄氏祖祠内所供奉的神位)

值得注意的是,乐轩公草创祖祠的时候,约当永乐朝,其时庶民建家庙尚未开禁,而塱头作为一个非常普通的村落已经有了名义上的祖祠(虽然可以想见其简陋),既说明建祠有事实上的需要,也表明当时的广府地区民间违制建祠已成风气。

当宗族中开始出现考取功名的族人时,祠堂成为彰显功名、光宗耀祖的一种形式,通过这种形式,各房支的竞争得到了具体的物质体现。塱西是建祠堂最多的一房,正是通过科举、通过顺应当时的朝廷所提倡的价值观念,在宗族内部获得了最崇高的地位。从十三世开始,塱头有了迁居他处的现象,可以看作是竞争造成的结果。

而祠堂的纷纷建造带来的另外一个结果,则是帮助村落形成了相对稳定的形态格局。沿水的第一排建筑主要被祠堂占据,每座祠堂的北面则陆续建起三间两廊为主的住宅以及部分后建的祠堂。临水塘的祠堂宽度在11.5m至14.2m之间,这也是村落中建筑单体的基本尺度。

据家谱记载,村内还曾建有洪圣大皇古庙、北帝庙、金花庙,而今三座庙宇均已不存,惟有祠堂被保留了下来,由此可以看到祠堂对村落格局更稳定的主导作用。

4. 祠堂与形制:类型的区分以及纪念性的转移

如此整齐和均匀的祠堂建筑群之中,蕴涵了一种时间和空间上的连续性,可是在不平静的历史进程中事实上不可避免地存在着各种各样的波动,从宏大的历史视野来到位于塱草边的村落,能否将时代的大势复制到乡村聚落的尺度上?虽然总体上乡村比较稳定,我们仍然不能轻易地做出这样的论断,因为从祠堂的建造地点和建筑的形制之中,可以找到许多具体的差别,这些差别并不仅仅因为某种偶然性因素而产生,而存在着更加深层的原因,关乎村落中的权力分配、家礼方面的规定和各房的经济实力,以及不同时代的建造习惯。

结合族谱的记载和现存的建筑实物,可以将祠堂依据意义分为三类:祖祠、分祠和书室(或书院),意义的差别也投射到了形制之上,但意义的类型和形制的类型也并非一一对应,而是存在着较多的变化。载于族谱的祖祠和分祠见表4,书室见表5。全村的祠堂建筑共有40座,以从地形图上可判读的旧村建筑来计,祠堂约占全村建筑数量的十分之一,其中祖祠4间,分祠5间,而书室则有29间。

这一数据可以纠正中国传统聚落中缺少公共空间的观点,至少在塱头为代表的广府村落中,公共建筑占有相当高的比重,虽然这种公共性有一定的局限,例如常常仅供一房一支所用,但显然村落中的公共生活和社会秩序是通过祠堂为代表的建筑类型得到不断强化的,而这些公共或者准公共建筑事实上建立了村落公共空间体系的基本框架。

表4:塱头村祖祠、分祠建筑一览

|

塱东 |

塱中 |

塱西 |

小计 |

|

|

- |

- |

黄氏祖祠·敦裕堂 |

1 |

|

|

十二世 |

渔隐祖祠·燕譽堂 |

景徽祖祠·爱荊堂 |

云涯祖祠 |

3 |

|

十三世 |

留耕公祠 |

- |

- |

1 |

|

十四世 |

- |

- |

栎坡乡贤公祠·作述堂 |

1 |

|

十五世 |

- |

- |

友兰公祠·绍贤堂 雅溪公祠 |

2 |

|

十六世 |

- |

- |

- |

0 |

|

十七世 |

- |

- |

- |

0 |

|

十八世 |

- |

- |

以湘公祠·树德堂 |

1 |

|

小计 |

2 |

1 |

6 |

9 |

注:黄氏祖祠为十一世乐轩公兴建。

族谱中有记载的祖祠和分祠全部能够保存至今,说明了这一类的祠堂在村民的心目中有着特殊的重要地位,虽然在历史上经历了多次政治变革和文化运动,仍然得以幸存。被拆除或者改建的书室则有十余处,固然有地位不如祖祠、分祠之故,也因为这些书室是各家自己的产业而非一房或者全族的公产,拆除的时候除了需要背负一点舆论的压力之外,并无太多的掣肘,所以被破坏的程度较高。祖祠和分祠在形制上较为接近,大多包括头门、正厅和祭堂三座主要建筑,第一进的庭院比第二进宽敞,头门均为三开间并且全部采用檐下立石柱的较开敞的形制,这也是广府地区清代祠堂的常见做法。大部分祠堂都是乾隆后重修的,所以这种相似性应该来自于祠堂重修时采用了乾隆后已经比较稳定的祠堂形制。稍有不同的几座包括只有两进主要建筑的乡贤栎坡公祠和留耕公祠,以及头进庭院中比其他祠堂多了一处拜亭、门口多了两株龙眼树的友兰公祠,此外,黄氏祖祠和栎坡公祠头门有塾台。

表5:塱头村书室建筑一览

|

塱东 |

塱中 |

塱西 |

小计 |

|

|

十三世 |

琴泉公书室 东庄公书室·爱善堂 |

梅昌公书室 竹坡公书室 翠平公书室 杰生公书室 |

- |

6间 |

|

十四世 |

云伍公书室 充华公书室 爱仙公书室·应善堂 友连公书室 耀全公书室·毓善堂 耀轩公书室·毓桂堂 沛霖公书室·毓仁堂 |

俭齐公书室 (其兄弟断记) |

- |

8间 |

|

十五世 |

可参公书室·君茂堂 可佑公书室·君俊堂 可信公书室·君本堂 |

南野公书室 |

淑圃公书室 |

5间 |

|

十六世 |

启诒公书室 宜保公书室 大保公书室 二保公书室 |

文湛公书室 |

- |

5间 |

|

十七世 |

启裕公书室 |

- |

- |

1间 |

|

十八世 |

- |

- |

台华公书院 湛宇公书室 玉宇公书室 |

3间 |

|

二十二世 |

谷诒书室·报本堂 |

- |

- |

1间 |

|

小计 |

18间 |

7间 |

4间 |

29间 |

注:关于书室的重修,道光年间仅友连1间;同治有塱东琴泉、东庄、云伍、充华、耀全、耀轩、启诒、沛霖等8间,塱中梅昌、俭齐、南野、文湛等4间,塱西淑圃、台华2间,共计14间;光绪有塱东爱仙、可参、可佑、宜保、大保、二保6间。

族谱中所载书室的书室共有29间,其中塱东18间,塱中7间,塱西4间。若按照世代来分,则十三世6间,十四世8间,十五世5间,十六世5间,十七世1间,十八世3间。书室主要包括两种形制,一种是民居形制的太公屋,大多从带前庭的三间两廊或者带单进三间祖屋改建而来,这种太公屋有时也有做出两进建筑的情形,例如南野公书室,不过头进建筑虽为民居样式,但进深很小,仅12块顺砖,实为门;另一种则采用祠堂式的头门,例如谷诒公祠,但从目前保存的情况来看,无一例外的是,书室的形制都不如祖祠和分祠严整,最多只有两进主要建筑。即使富如谷诒公,祠堂可以采用昂贵的材料和精美的装饰,但也只有头门和祭堂两座主要建筑。塱东因为考取功名的人较少,故书室最多而分祠较少。

图5 不同类型祠堂的平面形制比较

图6 几座祠堂的头门形制比较

从左至右:乡贤栎坡公祠、云涯公祠、友兰公祠、以湘公祠、黄氏祖祠

从门口的树、头门和内进的平面布局、造型到用材、梁架、装饰、细节(例如柱踬)等,都可以看到相似的类型中存在着细微的差别,这也表明了祠堂的建造者(无论是出资建造者还是工匠)注重了每座祠堂的主体性。

祠堂的名称改变和形制变化除了受到官方祠堂制度的影响之外,深层原因之一便是修建祠堂的目的发生了改变,从祖祠、分祠到太公屋甚至生祠的类型的变化,折射出了从对祖先的纪念到对功名的纪念到对平民(家庭财富)的纪念的转移。

十一世乐轩公最初建设祖祠是试图通过对先祖的纪念达成敬宗和收族的目的,为已经历数代繁衍、逐渐枝繁叶茂的宗族提供凝聚力。

在十二世开始形成三大房以后,通过为各房的房头修建分祠形成了塱西、塱中和塱东的基本格局,并且确立了主要房支在村落中的地位,祠堂变成了宗族裂变为各房以及展现各房竞争力的标志,这种裂变并不表明各房之间不再有紧密的联系或者相互敌视,而只是表明村落结构中增加了一个层级,反映于祠堂建设,则是分祠或说小宗祠堂的出现。

随着在科举考试中获得功名的人数渐渐增加,为考取功名的人建设的祠堂也明显增加,而且这类祠堂往往形制较高。祠堂在对先祖的纪念之中加入了炫耀功名的因素,甚至逐渐转向了对功名的纪念。塱西因为黄皥及其子孙在科举中的成功而掌握了书写塱头族谱、引导村落价值观的话语权。

嘉靖十五年之后,因为不再禁止庶民建家庙,村落的财产继承模式从宗子、各房头转向了更小型的家庭单位:支,随之产生了数量众多而规模更加小型化的书室,祠堂转向了对平民的纪念。祠堂和书室几乎完全统治了村落的形态格局,但在同一个祖先的名义之下、在貌似完整的统一的村落风貌之中,其实隐藏着宗族在逐渐走向瓦解的实质,众多的私伙太公表明了财产继承权、家庭事务管理权和公共生活的日渐分散。以致于黄学准在重修族谱的时候感慨道:“夫族称祠堂,即先大夫所谓家庙也。先大夫时,子姓繁衍,而未为极盛。神主藏于宗子家,欲有为,未之逮也……今子姓蕃盛,岁时致祭,涣而不萃,情好日疏近者。诸侄有小宗之议,意则甚美,而议稍迂僻,约以后五年丁丑方可□工。予贫,不能首倡,且老病交侵,桑榆之景,又知能几时书之于此,以为贤后人果断之耳。” 他显然更加怀念以前合族齐心协力的情形,并且也认为家族的涣散始于嘉靖:“先大夫之时,人不及今之半,每有门户之事,一鼓而集成,议定而行无先后者,心相孚,力相一也。故当时各事就绪,论老优逸从容…… 嘉靖之中稍力不如前,然,典型未远矩度尚存,无偾事也。”

祠堂建设活动在明末清初的战争和改朝换代中陷于停顿。而因为不再有考取功名的族人,进入清代以后,除了屈指可数的几座书室之外,塱头村几乎没有新建的祠堂。明代发生的关于祠堂的修建活动在清代的重建中几乎按照原来的顺序重演了一变,乾隆、嘉庆、道光年间各祖祠和分祠得到了重修或者整饬,而同治、光绪年间先后重修了大量的书室。其中特别需要提到的是生祠谷诒书室,据村史载,二十二世黄挺富生于乾隆四十二年,因为救灾而发家,后来拥有良田一百零八顷,建造了积墨楼的石室巷建筑群,并于道光三年兴建了生祠,祠堂成为了炫耀财富的载体。

纪念性的转移表明了广府地区的村落在平静的表象之下,其实有着丰富的变化,许多潜流在村落的整合、弱化甚至分裂的过程中发挥着影响,对宗族和睦的诉求渐渐被对个人和各房对功名和经济成就的追逐所取代。祠堂与族谱、族田一起,成为书写、修改和重建村落历史的重要载体,塱头的案例是个极好的印证。

5. 结语

实际上这里所讨论的,都是沿着祠堂与村落生活之间的关系这一线索展开的,而没有较多着墨于祠堂建筑的技术和形式。祠堂在村落中的形态作用一直在强化,但是其功能作用却发生着微妙的变化,在纪念性的转移中纪念碑性也在不断的变化,二者之间的复杂关系还有待通过更深入的研究来进行阐释。

鸣谢:本文中的测绘资料根据华南理工大学建筑学系肖旻博士主持、2002级部分同学参加的《广州花都塱头村古建筑测绘图集》整理,总平面底图由叶红老师提供,《南海朗溪黄氏族谱》和村史分别由朱光文先生和林尧广老师惠赠,特此致谢。

参考文献

[1] [明]黄皡撰,黄学准修.南海朗溪黄氏族谱.

[2] 广东花都炭步黄族源流简介暨塱头村史.

[3] [明]焦竑編. 国朝献徵录.

[4] 朱光文. 珠江三角洲北缘地区乡域社会的形成———花都朗头古村考察,[J]岭南文史. 2003年第1期.

[5] 陈忠烈. 众人太公和私伙太公——从珠江三角洲的文化设施看祠堂的演变. [J] 广东社会科学,2000年第2期.

[6] 刘志伟. 地域空间中的国家秩序——珠江三角洲“沙田-民田”格局的形成. [J]清史研究,1992年第2期.

[7] 井上彻.明末广州的宗族——从颜俊彦《盟水斋存续》看实像. [J]中国社会史评论,第六卷. 天津:天津古籍出版社,2006.

本文选自《新建筑》2010年05期

编 辑|潘 玥

版 面|朱艺媛

感谢关注“建筑遗产学刊”微信平台!

购买《建筑遗产》学刊进行深度阅读,可直接至官方微店订购。

《建筑遗产》学刊官方微店二维码

规划问道

规划问道