原文始发于微信公众号(古村落保护联盟):【实践】传统村落“五问”和屏南实践

引言

作为农耕文明的空间载体,传统村落的保护与发展,对于建设美丽宜居乡村、传承农村优秀传统文化、加强农村生态文明建设具有重要意义。

近年来,虽然中央和地方大力推进传统村落保护工作,但由于“空心村”的大量出现,传统村落保护与农村传统文化传承面临日渐丧失生命力的困境。

“活态发展是传统村落保护的有力举措。”

——福建省住建厅王胜熙副厅长

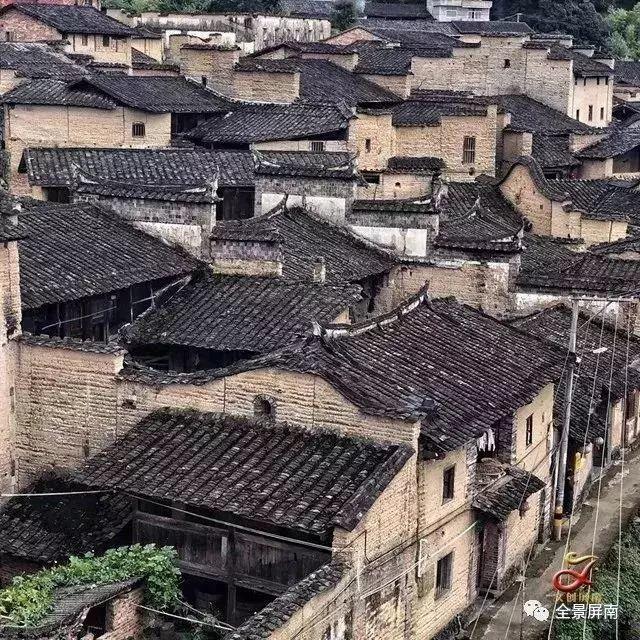

屏南曾经也与全国众多地区一样,随着大量人口外流,老屋荒废、乡村冷落。如今,通过活化利用老宅,屏南十几个传统村落的200多座残破老宅得以修缮,创办、发展了40多间农民画室和50多家青年旅馆、咖啡吧、摄影俱乐部、客栈等,每年吸引1万多名国内外专家、学者及爱好者驻留,不仅活化了乡村,还带动了村民返乡就业,激活了乡村发展的内生动力。

“屏南模式”对困扰传统村落发展的人才如何引进、资金如何解决、项目如何实施、村民如何返乡、产业如何振兴“五问”提供了一种路径选择,对农村产业转型、农民增收、乡风文明等多个方面也提供了示范带动作用。

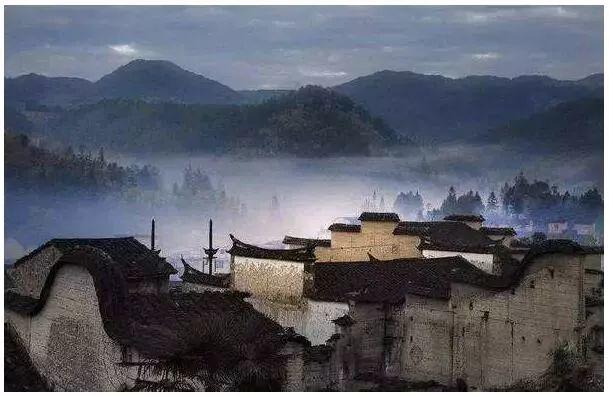

▲ 屏南古村落 黄汉民摄影

人才如何引进?

人才不足是制约传统村落保护发展的瓶颈。

屏南县传统村落的人文历史底蕴、自然风光等不可替代资源颇具吸引力,同时,近年来农村人居环境整治效果明显,互联网、交通等基础设施条件明显提升,也能够满足新经济时代生产生活基本需要,这是屏南传统村落能够吸引不少人才驻留创业的重要原因。

为了让长期居住屏南的“新村民”进得来、留得住,屏南积极创建服务平台,引进支教人才,复办村庄完小,给他们有个定心丸;给他们发放居住证,让他们有归属感;在日常中,村委会给予更多的关心,令人可喜的是许多村民自发为“新村民”提供生活帮助。

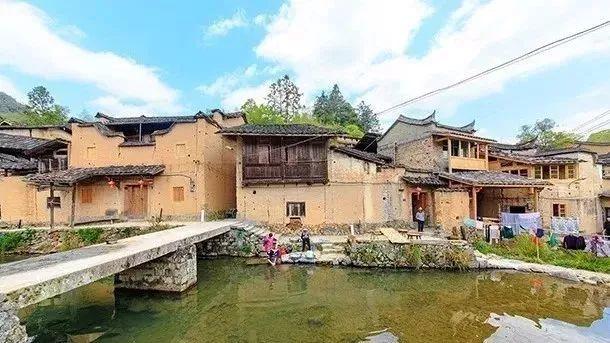

以距离屏南县城40公里的龙潭村为例。目前,该村已有几十座原本废弃的老宅被外来人才承租,并投资修缮作为文创创业与生活空间,吸引了英国、香港、北京、上海、重庆、吉林、南昌等国内外高端人才落户成为“新村民”,其中有设计师、时尚杂志媒体人、财经作家等一批文化名人,总人数超过百人。

① 龙潭村古宅修缮

② 龙潭”新村民”喜领居住证

▲ 图源:闽东日报

地方政府和相关部门的高度重视与奖励鼓励,也是屏南吸引人才、推进传统村落活化利用的重要经验。

针对重点发展的文创产业,该县制定了鼓励奖励体系,对起到引领或重要影响的艺术家,给予资金、设备支持,对取得重大成效的给予奖励或租金补贴;扶持文创企业、示范文创工作室和文创产业服务体系入驻,并减免相关税费或给予补助;对本地农民及返乡创业人员驻村创办工作室及文创企业,产生一定带动效应的,给予5000元至3万元开办补助或修缮补贴。

2015年,艺术家林正碌携“人人都是艺术家”公益教学项目叩开了屏南古村落的大门。

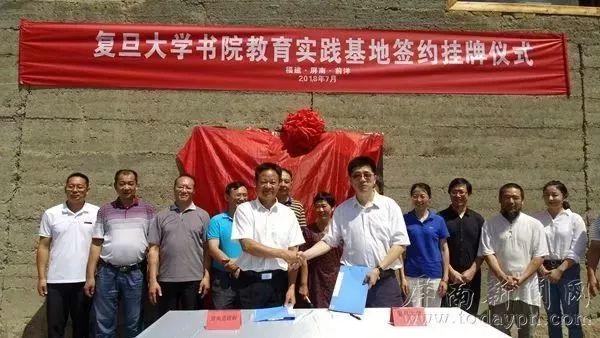

此外,程美信团队在厦地、双溪开展古村复兴,创办影视摄影教育基地;复旦大学张勇教授团队主持前洋古村修复及文创与传统产业的融合,创办书院教育实践基地;中国美院陈子劲教授在屏南设立中国美院屏南教学实践基地,开展校地合作等,让一批古村落呈现出由里及外的复兴态势。

资金如何解决?

一是创新投融资机制。屏南县以村委会为平台,由村委与祖居户主签订租赁合同,盘活闲置农房,再由林正碌免费设计,“新移民”再与村委签订租赁合同,新移民出资,由村委会采用“工料法”计算工程成本的办法为“文创移民”代为修缮老屋,以最经济的方式,让他们减去建设过程中的繁琐,既破解了传统村落“保”与“用”难题,也突破古村修缮与活化利用的资金瓶颈,互惠双赢。由于材料、用工、工艺本地化,古宅改造成本平均不超过每平方米1000元,加之计算工程成本过程透明公开,不少前来考察人才认为投资修缮经济合理。

屏南县棠口、漈头、漈下、北村、北乾、厦地、龙潭、前洋等村上百栋古民居得到抢救性修复,全县累计完成老屋修缮改造300多幢,发展民宿农家乐220多家。

二是积极向上争取资金。屏南县积极组织申报传统村落保护项目,先后有15个村落被列入中国传统村落名录,13个村落被列入福建省级传统村落,新申报的第五批中国传统村落有8个。

在中央和省市各有关部门的大力支持下,屏南县先后争取到传统村落及历史文化名镇名村保护资金5600万元,其中中央传统村落保护资金4200万元,省级重点改善提升历史文化名镇名村专项1400万元。

项目如何实施?

为减少项目审批流程、提高项目实施积极性,屏南探索出一套符合古宅修复项目特点和农村实际的管理规范,先后出台了《屏南县村级小额工程建设项目招投标管理办法(试行)》《屏南县村账乡管工作实施办法(试行)》《熙岭乡文化创意产业项目建设实施细则》等规章制度。同时,鼓励有条件的乡村在实践中敢于创新、先行先试,采用投工投劳及“工料法”计算工程成本等管理办法。既保障项目建设资金安全,又推进项目高效建设,既促进传统建筑工艺的传承,又带动村民就业增收。

一方面,注重培育本地能工巧匠。古建筑维护与修缮是传统村落保护一个重要措施,随着现代建筑工艺兴起,传统建筑工艺和传统工匠技能正在逐渐消失。为了更好做好这项工作,屏南县组织相关人员对传统工匠、工艺技能进行进行摸底调查,建档立册。先后聘请老工匠艺人、老专家开展多期工匠技能培训,对96名农村工匠进行技术技能、建造工艺培训和发证工作。同时还组建一支以廊桥建造技艺传承人黄春桥为主20多人的屏南地方特色古建筑修缮队伍,为传统村落保护添砖加瓦。这些修缮工作都请当地的工匠师傅投工投劳,在提升资金使用效率的同时,也带动本地就业,进一步拉动在外务工村民返乡创业。

另一方面,屏南古宅修缮推行工程工料分离法。即聘请当地传统工匠进行施工,施工材料由村两委统一购买,在原材料使用时做好入仓出仓登记,由带班工匠及监督人对材料使用部位及数量进行登记确认后进行施工,以较低的成本实现老屋保护与百姓改善居住条件的双赢。

村民如何回流?

屏南县在古村修缮中坚持采用本地工艺、本地工匠、本地材料,既培养并留住了一部分村民,同时也提供了更多的就业机会。另一方面,古居修缮后,家乡变美了,复办村小、互联网接入等措施的实施,乡村配套设施更加完善,加之政府对本地农民及文创、电商等返乡创业企业的扶持与激励,宜居宜业,都对村民的回流不断加大吸引力。

随着古宅修缮和文创产业的深入推进,吸引越来越多的文化艺术爱好者前来学习、感受传统文化,进一步拉动在外务工村民返乡创业就业。

“村子最大的改变就是重新热闹起来。”村民们说。

以龙潭村为例,两年前,这个户籍人口1400人的行政村仅剩不足200人常住,现在常住人口已恢复至500-600多人左右,回流的村民达300多人。

产业如何振兴?

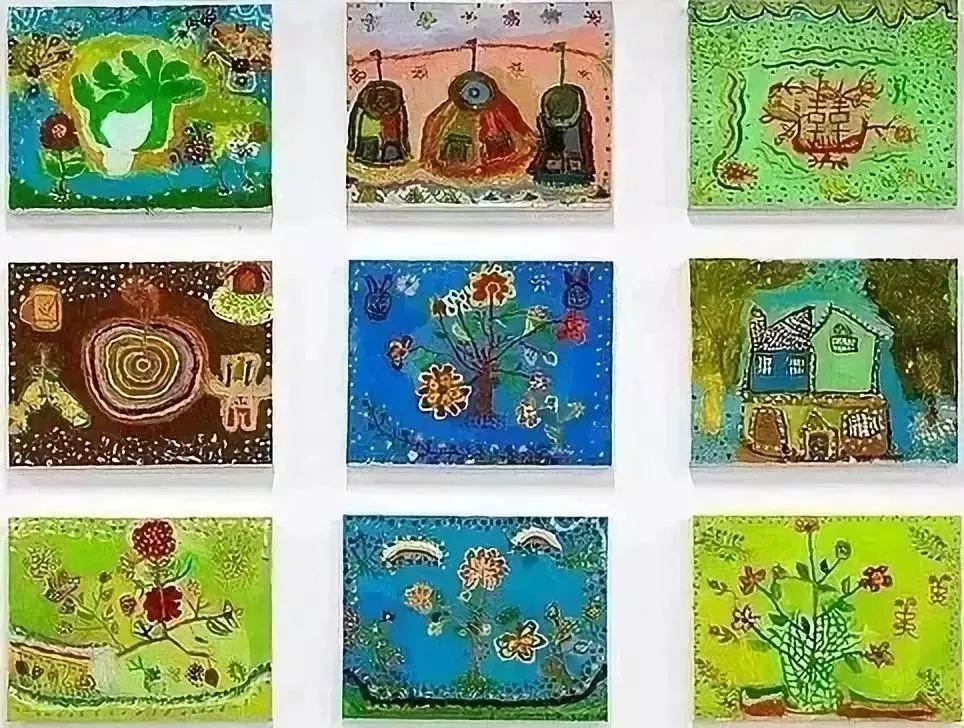

2015年,艺术家林正碌携“人人都是艺术家”公益教学项目入驻漈下古村,推进“人人都是艺术家”艺术(油画)公益教育实践活动,为村民免费提供油画教学,培养了30多名本土画家。

在双溪古镇创办的“双溪古镇国际残疾人艺术教育中心”、安泰艺术城,累计培训国内外学员20000余人,其中培训县域内学员3100多人、贫困户500多人、残疾人150多人,涌现出高金美(84岁)、杨发旺、沈明辉、薛美兰、陈秀琼等一批优秀典型和励志榜样,其中,残疾人陈秀琼作品入选第二届“融合·国际残疾人艺术展”,残疾人杨发旺作品荣获第六届闽台残联人士美术展二等奖。据不完全统计,累计卖出画作6000多幅,总值500多万元,取得良好的经济效益和社会效益。

从北京引进程美信教授在厦地创办古村摄影基地,吸引众多摄影、绘画爱好者驻村

摄影、绘画。

北乾村利用传统酿酒工艺,与福建省老年人协会打造酒文化特色村。

寿山乡依托省运会皮划艇赛事基地,并结合降龙古村保护、白玉美丽乡村建设,打造了寿山白玉文化体育旅游休闲品牌。

前洋村古宅中的“程庸中外陶瓷博物馆”。

2017年8月27日,前洋国际艺术节在沉寂了百年的前洋古村惊艳亮相。上图为中外竹艺现场对决,佳作频出。

同时,屏南县十分重视丰富民俗文化内涵,强化宣传提升。一方面深入挖掘传统节庆内涵,结合节气、民俗、赛事等活动,策划并组织屏南县特色乡村举办旅游节庆活动,“季季有主题、月月有活动、处处有精彩”,使旅游者充分体验和感受屏南当地所具有的深厚文化底蕴和鲜亮的文化形象。另一方面先后开办文创屏南、全景屏南、魅力岭下、美丽厦地、漈水安澜漈下村、国际前洋、黛水酤镇等微信平台群,对传统村落进行宣传推介和营销,进一步扩大屏南对外影响。

经过三年多的运作,屏南以文创作为产业引擎,十几个村形成不同的业态,促进了农民生活富裕。以旅游为例,去年屏南县接待乡村游游客405.3万人次,旅游综合收入32.1亿元,分别比前年增长21.6%、31.7%。

传统村落活化利用的“屏南模式”,在推动传统村落保护 、带动乡村文化旅游、助力文化艺术扶贫、繁荣农村文化事业、改变村民精神面貌等方面均产生积极影响,受到上级领导和各界好评,并得到中央、省、市等各级主流媒体关注,其综合性效益正不断扩大。

规划问道

规划问道