见惯了北方四合院的端庄大气、南方水乡建筑灵韵秀美,偶尔来看了一次这种粗犷豪放,别有一番滋味。内蒙古赤峰地区宋杖子村,村落的选址格局和历史文化在前面介绍过了,这次聊聊它的传统建筑。

宋杖子村传统院落为独门独院形式,建筑主要为院落中的正房,厢房通常为简易建筑用于饲养牲畜,没有一定形式的围墙,以夯土夯筑或石头垒砌。传统建筑正房基本形式只有两种,即四开间形式和五开间形式。村内以土、石、木为主要建筑材料,融入自然环境中。

传统建筑主要以板筑夯土墙为主,部分民居有石砌墙裙。建筑屋顶也为屯顶形式,屋顶起弧度,传统主要以高粱秸秆和谷子秸秆泥为材料做屋顶。整村多为砖木土坯传统民居建筑风格,高度均为一层,要建成时期为上世纪六七十年代,民居风貌较为传统。

80年代的建筑

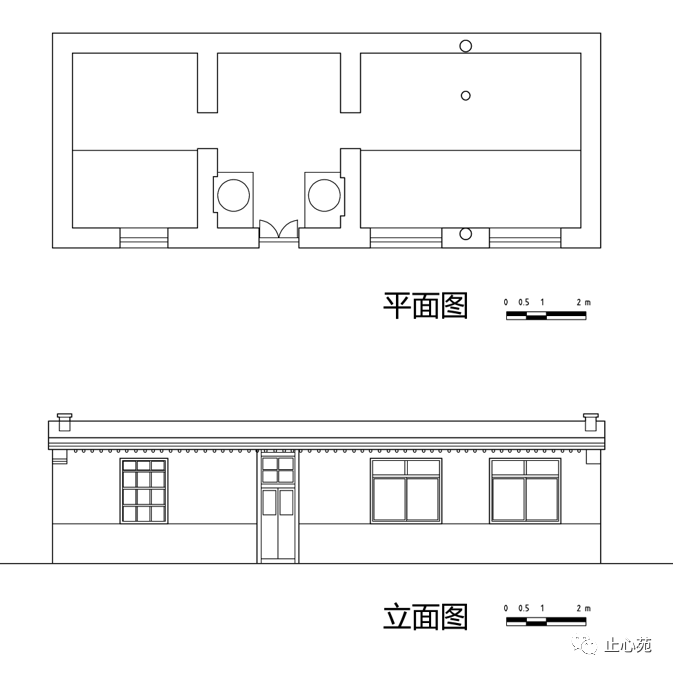

四开间形式。面阔四间,坐北朝南,一明三暗,中间开门,进门左右为灶台,按照左大右小的规制,左侧卧室为两间,右侧为一间。左侧两间时候一般会在室内有一根柱子。这座建国初期的民居用的板筑夯土墙,墙体厚50厘米,墙裙部分用的石头,前后屋檐用的檐橛子,两端山墙用梢棒子,均是用于伸出以做挑檐防雨的需求。

很有意思,我详细问村里老人,这个檐橛子、梢棒子就是直接放在外墙上,并没有和屋顶的椽子有关联,这是和我小时候见过的唐山地区民居的不同之处。外墙的防水还有一种,就是把收割之后的谷子秧一排排的用泥土粘在外墙上。屋顶的高粱秸秆通过不同方向的排布,甚至也可以用来做装饰。

建国初期建筑典型

室内南侧靠窗火炕

梢棒子

室内硬山搁檩

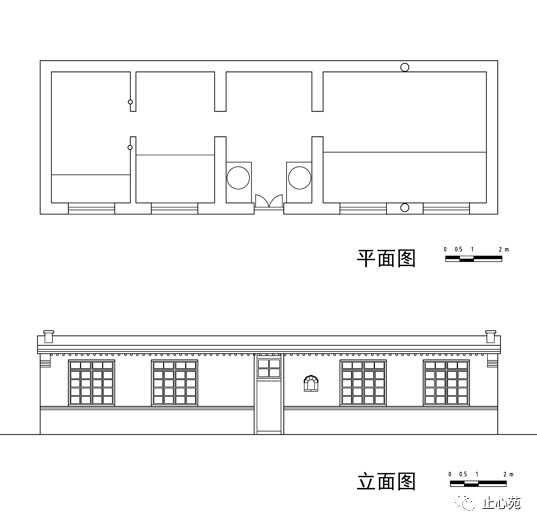

村内最早的一座建筑也仅仅是清末的,俗称百年老屋。村内的百年老屋为宋杖子村最早的宋氏家族所建,现存建筑建于清晚期,原为地主家庭院落。院落坐东朝西,背靠王子山面对河道,是村内唯一的两进院落形制,第一进院为下人长工居住,包括马房,第二进院为主人居住,有正房和南北厢房组成,现存为二进院正房。

正房坐落在石砌的80厘米高的台基上,面阔五间,土木结构,屯顶形式,顶部中线与檐口高差约25厘米,坡度较为缓和。正面石砌墙裙高80厘米,土坯山墙,转角交接用砖砌,磨盘檐,山墙局部用石头砌筑。五间房为一明四暗形式,中间明间开门,进门左右两侧是灶台。明间的左侧两间不加隔墙,有前后檐柱,上架有大坨和二坨,上面再架檩。右侧两间加隔墙分隔,除明间外都有靠窗的火炕。屋顶结构为密檩形式,每间房7根檩,没有檐檩,前后檐有当地俗称的“檐橛子”,硬山山墙,砖砌封山。(其他民居则采用山墙顶深处木棒类似悬山的形式,俗称“梢棒子”。)屋顶原来用高粱秸秆直接铺在檩上,厚达15厘米,上部再用谷子秸秆混合泥土做成厚20厘米的屯顶。

百年老屋

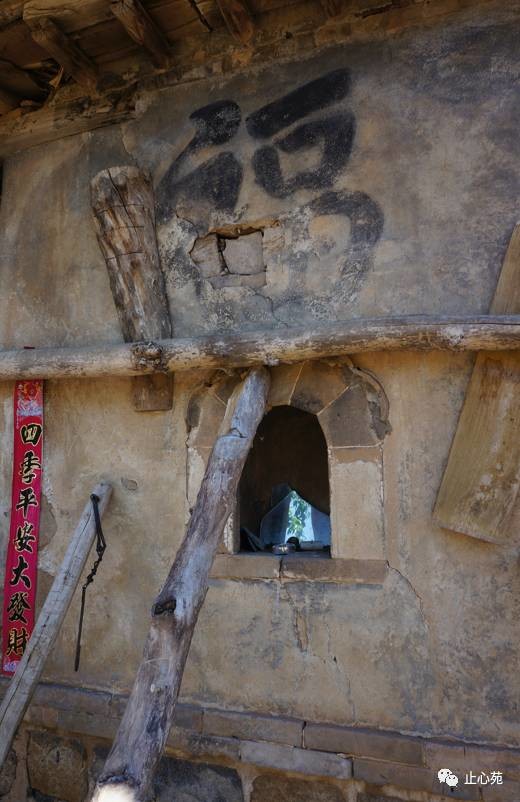

老屋外墙的神龛,供奉天地爷

作者系中国建筑设计院城镇规划设计研究院历史文化保护规划研究所。

规划问道

规划问道