归乡小记|系列

序

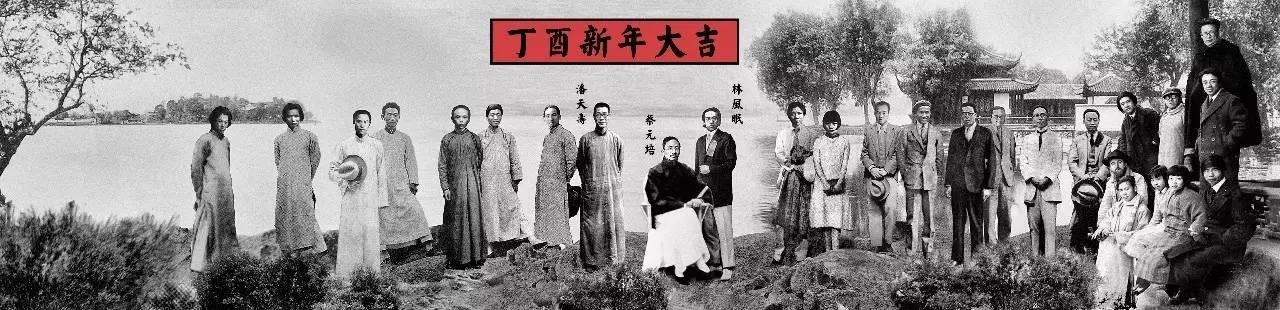

这是学社发布的第一组系列短文,我们取名为“归乡小记”,希望为已经开始观看春晚重播、刷够了朋友圈的朋友们,带来一股来自家乡的暖意。作为一个系列文章,我们集结了一群年轻人,真正的九零后们,他们在春节归乡的日子里,记录了家乡的变化与日常。在对这些内容做过采编和整理之后,希望通过我们的公众号能更好地传达这些年轻人平常朴实的声音,让更多的人听到、看到,那些散布在全国各地的,游子们的家乡。

・・・・・・

_1_ 南栅老街 | 2017年01月29日

我的家乡在乌镇,乌镇是典型的江南水乡小镇。中国一共有近四万个镇,而乌镇算是其中大家都耳熟能详的一个。乌镇的东栅是过去的镇中心,现在旅游发展主要集中在西栅,但我最喜欢还有些生活气息的南栅。我家不在这三个地方,也不在镇上,而在一个村子里,叫横港,离镇上大概3~4公里,家东边30米不到有条河,是直通京杭大运河的。河对岸是桐乡的另一个镇——濮院,老一辈的人从这条河出发去上海这些外面的地方,我妈妈也是坐船沿着这河嫁进我爸爸家的。

以前,圈子很小,生活很慢,原本的生活百无聊赖,过年逛市集算是最闹忙的事了。大家穿着新衣,都欢喜去出出风头,凑个热闹。今天,我按照过去的习惯,去南栅走了走。

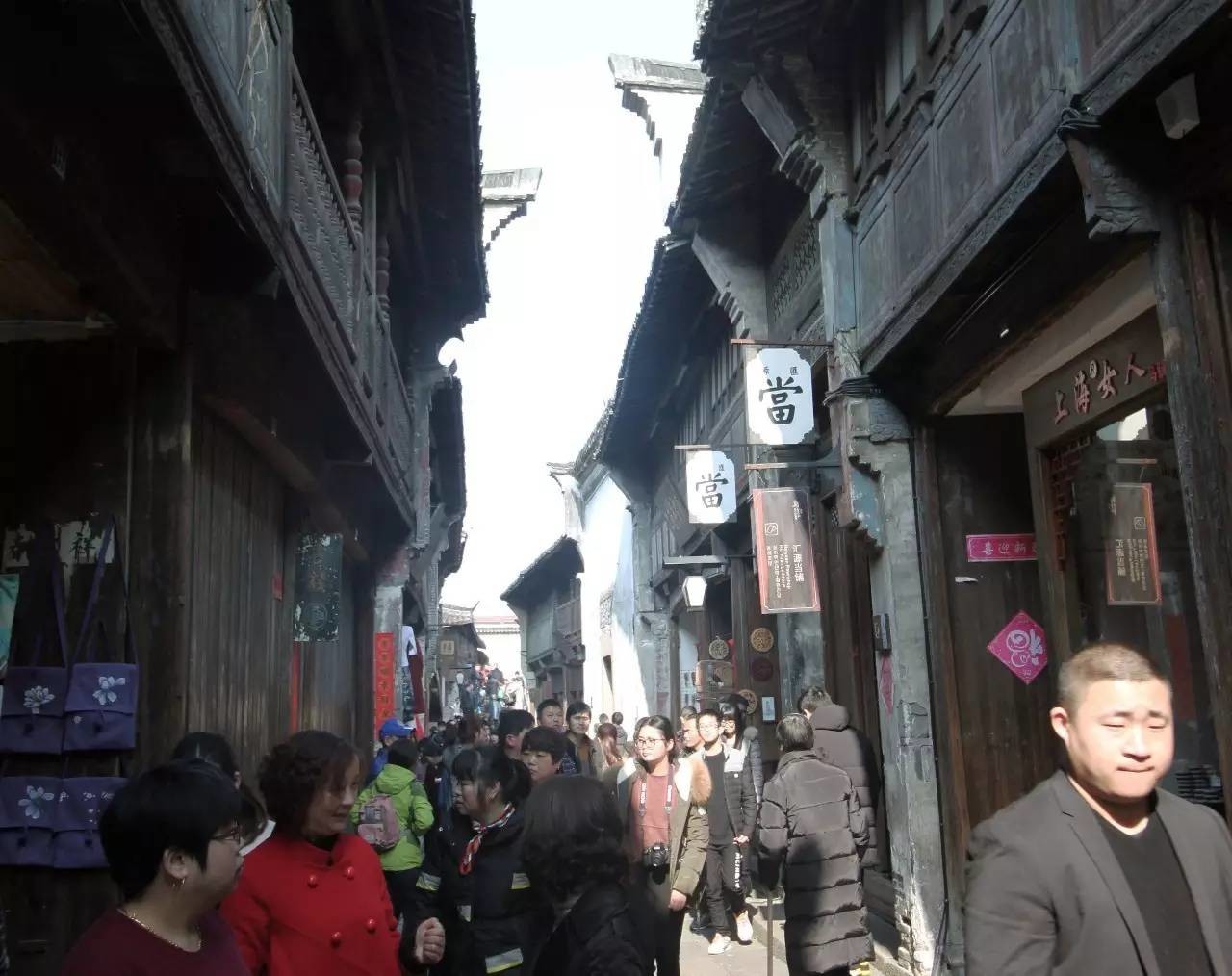

南栅北大街靠近东栅景区外,修真观戏台那段,人头攒动,好不热闹。往南走,过了福昌桥,就冷清下来了。房子歪斜,大门禁闭,鲜有人至。偶然路过一扇半掩着的门,入内,黑魆魆一片,清冷得不似过年模样。听一个老爷爷抱怨,乌镇已找不到旧时过年的味道了。很多住在老街上的人都已搬走,因为那些老房子其实已经不具备现代生活所需的品质。而那些旅游公司搞出来的年味,好像和他们无关。

接近东栅景区的南栅人头攒动

接近东栅景区的南栅人头攒动

离东栅景区稍近些的南栅老街,开起了为旅游服务的店铺

离东栅景区稍近些的南栅老街,开起了为旅游服务的店铺

往南些,昔日闹忙的老街,却鲜有人至

往南些,昔日闹忙的老街,却鲜有人至

南栅南北大街间,立在乌镇大桥上的牌子

北大街的尽头,与河的关系不像南段那么逼仄,阳光独好,却也无人

北大街的尽头,与河的关系不像南段那么逼仄,阳光独好,却也无人

未被开发景区的南栅沿河立面,朴素的门脸全都是乌镇人的生活细节

・・・・・・

_2_ 南栅街上的老店 | 2017年01月29日

張寶源銀樓位于北大街的南段。据镇志记载,这间以打造银器为营生的小铺,早在1860年以前就已存在。过去,乌镇这一带的人,凡是置办银器的,以張寶源为首选。它在最鼎盛时期,在嘉兴都有分店。可现在只留存一间开间仅两米宽的小作坊,内只一人,为银楼的第六代传人,也是最后一代,守着这门手艺活。

我有一对从奶奶手里传下来的压箱镯,便是来自张寶源。据張寶源的传人张哮伶老爷爷所识,这镯子是解放以前的式样,距今有大约近百年历史了。他戴上眼镜仔细瞧了瞧后,把它仔细地戴回了我的手腕上。

張寶源銀樓门面

第六代传人张哮伶老爷爷正在打手镯

第六代传人张哮伶老爷爷正在打手镯

敲在镯子背面的“張寶源”印章

敲在镯子背面的“張寶源”印章

模具和正在制作的半成品手镯

模具和正在制作的半成品手镯

奶奶留下的,我已戴了四年的,来自張寶源银楼的压箱镯,內有“張寶源”印

・・・・・・

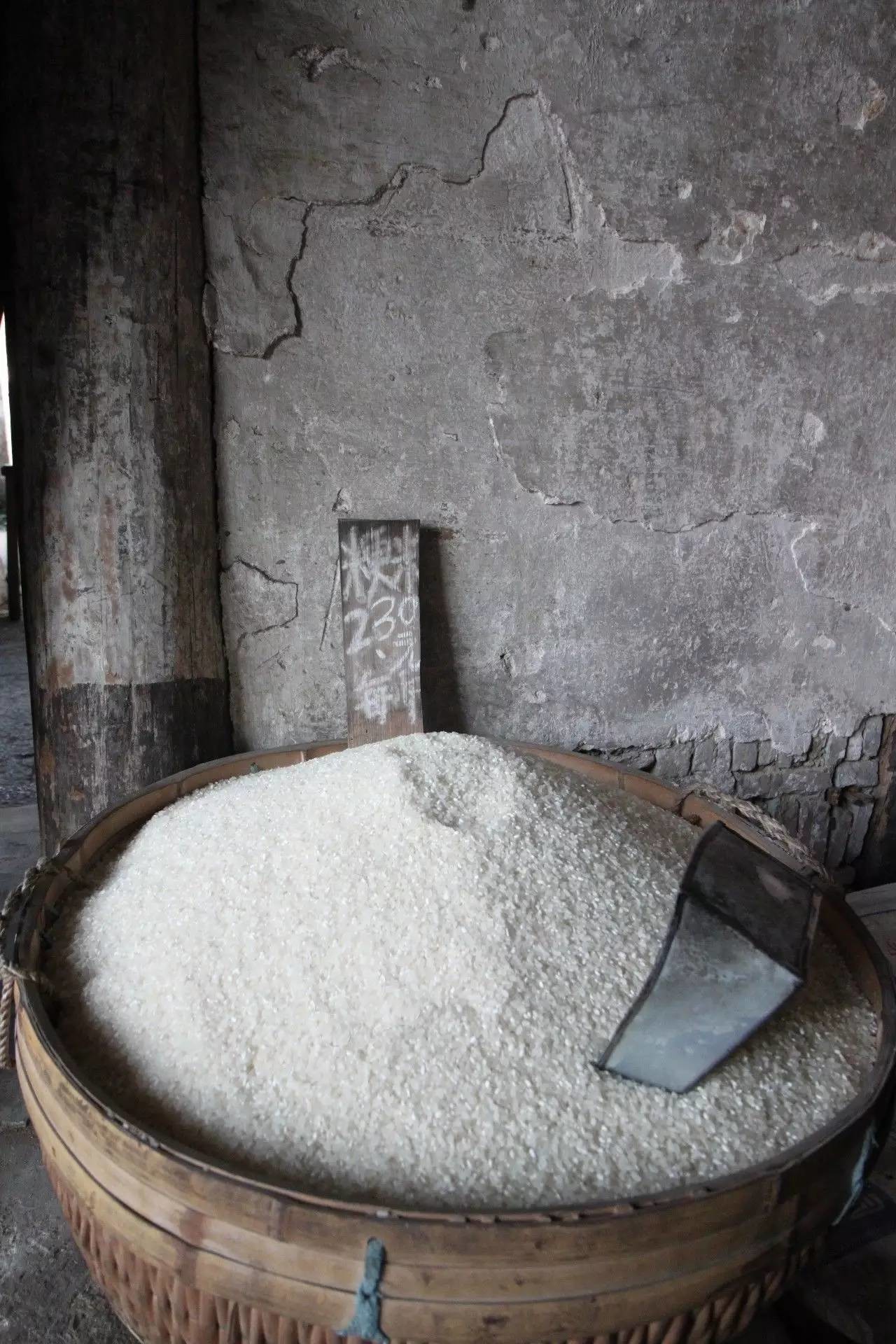

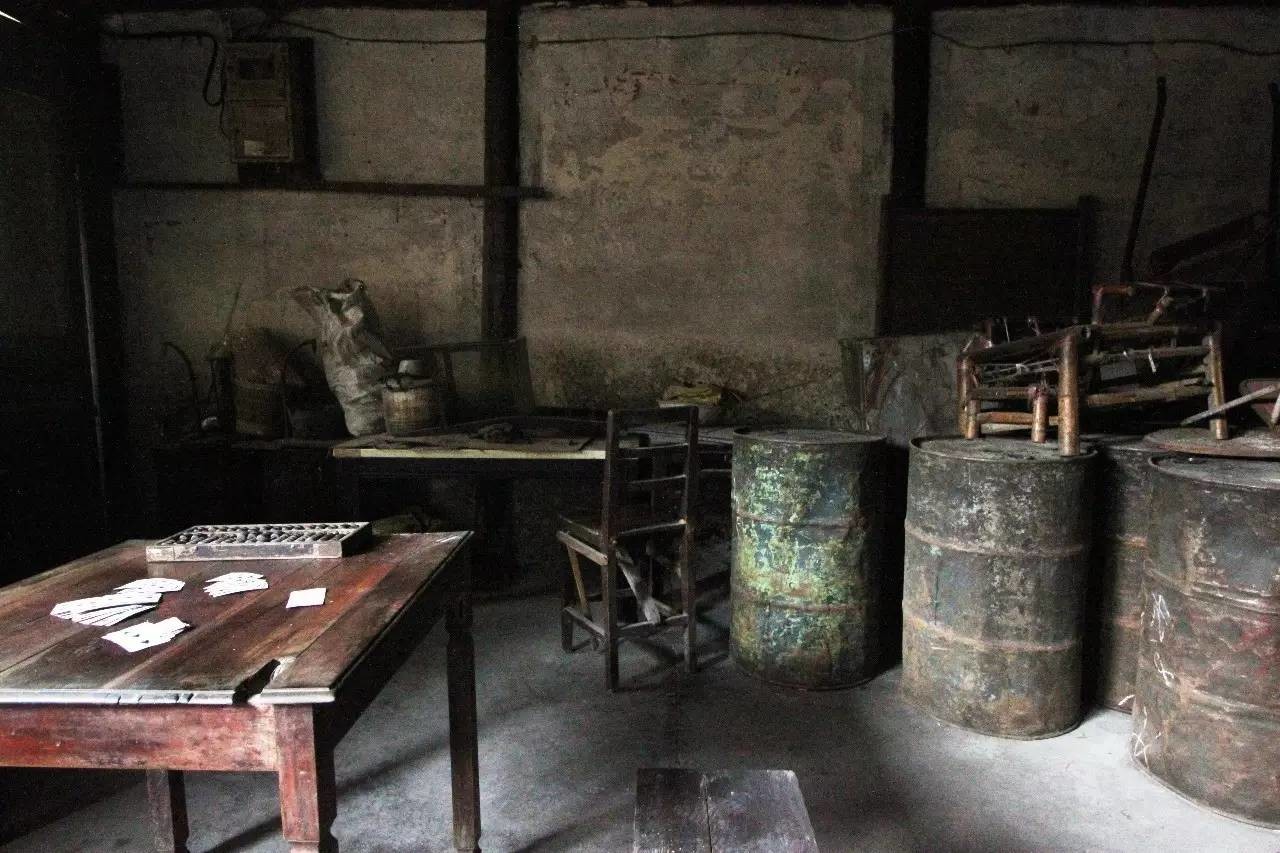

粮油店位于北大街北末端河岸边,顾名思义,主要售卖粮食和食用油。和我们现在超市里买米油都是袋装瓶装不一样,米是放在一种叫“克老”(kelao)的器皿里,其用藤编制而成,耐潮通风,旧时的碾米厂就单用它来装加工过程中的米。而油都是以液体的形式通过大油桶批发而来。零售的机器,长长的脖子便于在台面上摆放盛油的容器,将开关往下一按,便是一升,再按,便是两升,“按”这个动作,便成了一个体积单位。现在除了镇上的老顾客,已鲜有人光顾了。

过去繁忙的地方现只剩下店主和他的老友

正在售卖的大米

卖老粮油店侧边一房间,空气里有旧物混杂着菜籽油的味道

・・・・・・

旧物店在南大街接近末端处,店主为了管带孙子,已移居杭州,只有过年才回来。就过年这几天,才打开黑压压的木门板,把自己平日里收集的老物件晒一晒,给路过的人讲讲它们的故事。这里面光线昏暗,愈发给这有了些年岁的物件一种阴翳下的历史感。印象较深的,是一个用牛骨做的蚊帐钩子和旧时用木头做的榨汁机。在这繁冗的旧物堆里,这儿看看那儿摸摸,再听听老爷爷讲讲旧事,一个下午就很快过去了。

一年只开五天的旧物店,堆放着从清代到现在很多的旧家具和小物件

旧物店主人说,过去的窗,用贝壳做界面,透光而不透明

旧物店一角,主人闲时,在这里做木工修旧家具,外院有一棵老桂

・・・・・・

老馍馍店亦在南大街末端,它不算是店,因为它不零售,只接受订做,其实是个小作坊。在我们当地,每逢家里要办事情,如婚嫁、乔迁或过寿等,都要在告知亲朋时送上几个馍馍,所以这样的店,如果我们还保有以前那样的仪式感,那定是有稳定的生意可做的。走到作坊门口,就闻到面粉正在蒸煮的味道。门口的架子上摆了好些已出炉的”寿桃”,让人食欲大增。

馍馍小作坊,陈旧得甚至有些破败的家具上,都蒙上白白的面粉灰

・・・・・・

老奶奶的缝制小鞋的摊子,就摆在主街的路边。无人光顾的时候,就一个人静静地缝着小鞋。那些红彤彤的小鞋子,你若拿起一双瞧瞧,老奶奶会向你介绍那上面的花纹:这是牡丹的,这是凤凰的,这是梅花的……拿双去吧,蛮好的呀。

老奶奶的缝纫摊,一把矮凳,一堆针线活计和摆地上的十几双小鞋子是小摊的全部

・・・・・・

每次游走在这些充满回忆的地方,心情总是复杂的。一方面想让它保持过去的样子,而另一方面,我知道,真正生活在过去的样子里,对他们而言是残酷的。因为他们的时代,好像已经结束了。

“归乡小记”系列欢迎所有对此话题感兴趣,并希望让更多人看到自己家乡的读者投稿,无论你来自城市、小镇还是美丽的乡村,那里都有关于历史和生活最真切的记录。

来稿请发邮件至:jiuzhangsociety@gmail.com;直接联系后台亦可。

整理自作者|王麗佳|的 朋友圈

九樟学社编辑部

版权声明

本文版权归九樟学社及其作者所有。如需转载,请联系后台。

联系邮箱

jiuzhangsociety@gmail.com

规划问道

规划问道