归乡小记|系列

序

关注九樟学社的朋友们大家好!这是学社发布的第一组系列短文,我们取名为“归乡小记”。发稿之日正值大年初三,我们学社全体同仁给大家拜个晚年,希望为已经开始观看春晚重播、刷够了朋友圈的朋友们,带来一股来自家乡的暖意。希望大伙儿多多留心家乡的日常景物,重新发现家乡熟悉或不曾熟悉的美。

作为一个系列文章,我们集结了一群年轻人,真正的九零后们,他们在春节归乡的日子里,记录了家乡的变化与日常。

他们最初用自己的朋友圈发布了这些见闻和感想,在对这些内容做过采编和整理之后,希望通过我们的公众号能更好地传达这些年轻人平常朴实的声音,让更多的人听到、看到,那些分布在全国各地的,游子们的家乡。

・・・・・・

_1_ 文庙 | 2017年01月22日

文庙是以前上小学时必经过的地方。小时候经过是不往内望的,内心带着点惶恐。现在细细想来,或许是因其内植松柏成列,窥见的空间秩序感强,且空旷无人。气氛肃穆、神秘,加之无来由的神鬼邪说,而全然不得让人松懈。

今天去时,天晴,人也不多,隔着一墙的街上热热闹闹的,里头反是得清净。大成殿翻修过,抬梁式建筑,上头看着还是木结构,殿内的主要支撑柱却半截换成了混凝土,顿时兴致索然。试着把门都关上,里头约4:5的高宽比空间,光线幽暗,转身迎光看朱门,红光一片倒是能给人些力量。

文庙的棂星门,棂星门是中国传统建筑中的门的一种形式,灵星指的是角宿 天田星,当早晨东方可以看见天田,预示着一年农耕的开始。小城的文庙不大,文庙所应具备的规制却一样都不能少,如棂星门、泮池、大成门和大成殿

四川德阳的文庙,其格局仅次于山东曲阜和北京的文庙,为全国文物保护单位

左侧的泮池和右侧的大成门

文庙里没什么人,却素朴整洁,泰然自若

阳光照过朱门

闽南的旧瓦飞檐

大成殿的现代柱式,颇有上世纪七八十年代设计院作品的精巧之气,这里供着孔子

・・・・・・

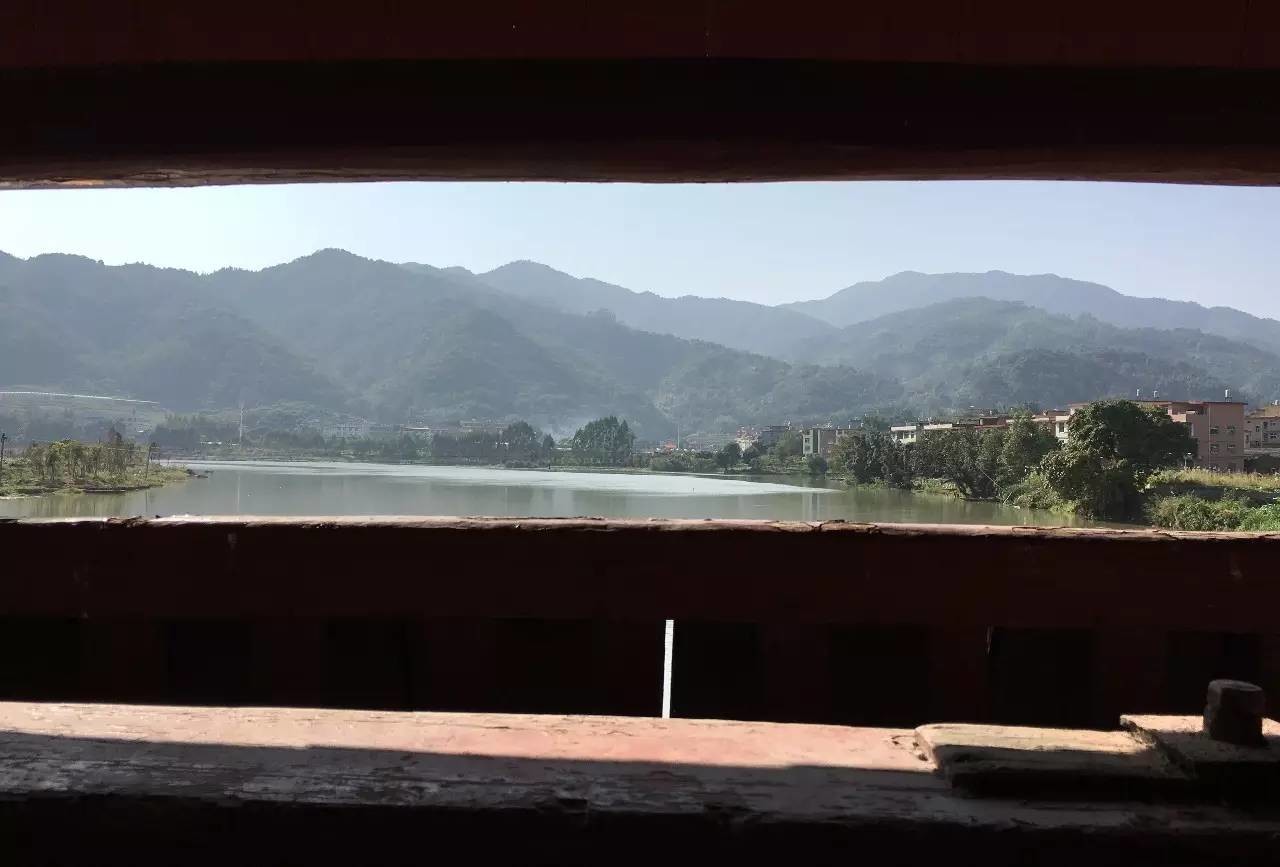

_2_ 永春东关桥 | 2017年01月23日

永春东关桥在我们本地又称通仙桥,距上次看桥可能已近十年,记得那时还是和同学成群结伴地踩着自行车去的。去年9月,不敌人类与自然的“偏爱”,它成了座断桥,至今未修缮完整。工人不多,什么都慢慢的,和桥底下缓缓的河水一样。问询或许3月份后有望完工。立于桥内向外望,横向的视野还能看到山水,水波也可映到桥内。

只是站在断口望去,水不复清澈,桥也仅能“通仙”了。

这座老桥不知道度过了多少个新年

通仙之桥不再通人

桥口的老树底下必是过桥人眼里重要的路标

・・・・・・

_3_ 永春县医院 | 2017年01月25日

医院迁址我是知道的,前几回经过看里头空荡,倒也不觉得什么。这次看大门和水池被拆,换了个拙劣的“玩具”装点门面,倒是怀念起材料有古朴感的时候。门诊楼应是建于1960年前后,民族意识觉醒,华侨投资建造,大屋宇作为一种文化符号,用混凝土进行置换、比例不变,外墙为红砖及砂石面。今恰巧改造,四处可入,砖墙及内部格局没动,栏杆喷了新漆,内廊水磨石地面及花砖已换成大理石。

我走到屋顶,发现中部“帽子”里内留有“李延年”博士的塑像与照片,面容和蔼、精神矍铄,没有考证,不过想必是“延年楼”的由来。

这样一座带着漂亮“帽子”的医院,大概在每个中国小城里都曾很重要吧

羽翼丰满的现代飞檐,即便是现代的,飞檐弧度也暗示着家乡闽南的建筑特色

“归乡小记”系列欢迎所有对此话题感兴趣,并希望让更多人看到自己家乡的读者投稿,无论你来自城市、小镇还是美丽的乡村,那里都有关于历史和生活最真切的记录。

来稿请发邮件至:jiuzhangsociety@gmail.com;直接联系后台亦可。

整理自作者|林毓鹏|的 朋友圈

九樟学社编辑部

版权声明

本文版权归九樟学社及其作者所有。如需转载,请联系后台。

联系邮箱

jiuzhangsociety@gmail.com

规划问道

规划问道