——据说搞村镇的都关注了我们——

(⊙v⊙)

引言

2014年末,浙江省提出特色小镇概念,并将建设特色小镇作为破解产业转型升级难题,探索新的发展动力,引导新经济、新业态和新空间协调发展重要抓手。可以说特色小镇是按创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,结合自身特质,挖掘产业特色、人文底蕴和生态禀赋,形成的“产、城、人、文”四位一体有机结合的重要功能平台[1]。“城”是小镇的空间载体,“人”是小镇的出发点和落脚点,而“产”和“文”则是特色小镇的特色内涵所在。

浙江特色小镇建设在两年多的时间内取得明显成效,在全国范围内获得广泛关注。2016年7月1日,住房城乡建设部、国家发展改革委、财政部联合发出的《关于开展特色小镇培育工作的通知》(建村〔2016〕147号)中提出了对特色小镇的培育要求,将建设特色小镇的成功经验向全国推广。文件要求特色小镇要形成特色鲜明的产业形态、和谐宜居的美丽环境、彰显特色的传统文化、便捷完善的设施服务和充满活力的体制机制。其中除了传统的物质空间要素外,也将产业和文化放在了重要位置,可见产业和文化对于小镇特色的塑造十分关键。

传统的城镇风貌规划偏重于对物质空间的设计,对于产业、文化这两大特色要素关注不足,往往导致城镇面貌的趋同。针对特色小镇的特色风貌塑造要求,在由自然景观、人造景观、人文景观等方面构成的传统城镇风貌规划内容框架以外[2],还需要重点考虑产业和文化两大要素对城镇风貌的影响,通过产业特色和文化特色的塑造,体现城镇的特色风貌,避免陷入“千城一面”的尴尬。本文在系统分析产业、文化与城镇风貌内在关系的基础上,提出了基于文化和产业视角的特色小镇风貌设计方法,并以青田县石雕小镇为例,详细说明该方法的具体运用。

产业与文化——特色风貌塑造新载体

城镇的特色风貌,既包括看得见的“风景”,又包括看不见的“风习”,因此需要全面认知产业与文化对城镇风貌的影响,充分利用产业特色的打造和文化特色的传承来支撑整体风貌特色的营造,打造真正独一无二的城镇整体风貌景观。

产业特色与城镇风貌之间存在着千丝万缕的联系,影响着城镇的风貌基调、空间格局、空间形态等。

a.主导产业决定城镇风貌基调

主导产业指在产业结构中,处于主要的支配地位,比重较大的产业。依据主导的产业类型将城镇分为工贸型城镇、商贸型城镇、田园型城镇、旅游型城镇等。不同主导产业的城镇具有不同的建设重点和空间资源的利用形式,导致不同的城镇整体风貌特征[3]。工贸型城镇注重工业园区的建设与发展,呈现工业景观风貌;商贸型城镇重点建设城镇市场体系,呈现商业景观风貌;田园型城镇则侧重打造田园乡野、都市农业景观风貌,创造田园城镇风貌;而旅游型城镇重点关注旅游资源的合理开发应用,由旅游资源控制和引导城镇风貌。

b.产业布局影响城镇空间格局

产业布局与城镇功能分区高度耦合,通过产业功能的集聚,形成特定的城镇功能区,影响城镇的空间格局,呈现出不同的风貌特点,进而形成不同的风貌分区。对于镇一级的聚落来说更是如此,一些重大产业项目的布局甚至会彻底改变城镇的空间格局,产生新的特色风貌空间。

c.产业延展催发特色衍生空间

由于产业的集聚效应和延展效应,城镇的产业发展往往会围绕主导产业功能,向上下游相关的产业功能延伸,由此带动不同空间形式、不同功能的配套设施的发展,从而衍生出不同的辅助空间,形成不同的城镇风貌。例如浙江义乌小商品市场与小商品制造业相辅相成,梦想小镇的信息技术产业衍生出会议会务等功能空间,西湖龙坞茶产业小镇衍生出休闲体验农业等特色空间。

d.产业业态潜化城镇空间形态

城镇空间形态是构成城镇风貌的重要要素。产业业态对空间形态潜移默化地改变,主要体现在建筑形态、城市肌理、街道形态三个方面。

由于在生产经营(组织模式、生产工艺、生产流程、经营方式、客户定位等)中有不同的要求,不同业态的建筑会呈现不同的建筑外观、建筑体量,并形成不同的形体组合。例如机械化、流水线式生产模式的制造业需要较大规模的单体建筑和简洁、高效的外观,多个单体集聚,形成规模化的产业园区;而规模较小、集聚要求不高的手工业生产,则往往可以与生活空间有机融合,与古镇古街等传统空间肌理和谐共融。街道空间形态同样受此影响,在不同的生产经营要求下,有着不同的交通需求特性和交通方式,从而产生不同的路网体系、路网密度、路幅宽度和断面形式,以及不同的街道高宽比、贴边率、街道绿化等。不同的业态下滋生的特色产业空间,为城镇整体风貌的特色塑造提供基础。

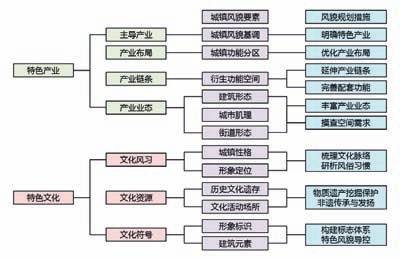

文化特色具有本土性、历史性和地域性等特点,是城镇特色风貌营造的根基和源头,城镇文化不仅包括物质空间文化,还包括历史文化、民俗风情、生活习惯、宗教信仰等,这些都是城镇文化的具体表现形式。特色风貌的营造应与文化特色处处相融,无论是城镇的整体形象,还是细节表达,都应成为文化特色的窗口,应在文化特色的保护和传承视角下进行控制和规划。唯有如此,城镇风貌才能形成独一无二的地方特色[4](图1)。

图1 产业对城镇形态的影响

a.文化风习渲染城镇形象性格

一方面,城镇的文化特色在长期的历史积淀和人文精神培养的基础上慢慢形成,并保留至今,在居民的心中有着高度的认同感,逐渐凝聚形成独具特色的城镇性格魅力、形象定位。另一方面,城镇的文化风俗也会对生活在其中的居民产生影响和感召,使其生活方式、精神面貌、性格特点等刻上特色的文化烙印(图2)。

图2 围绕阴阳鱼生长的城镇空间——浙江兰溪八卦村

b.文化资源增色城镇特色空间

文化资源具有信息传承与文化标志价值,城镇的文化资源对于市民精神的调养和城镇的可持续性发展有重大意义。特色文化资源是构成城镇特色空间的重要要素。一方面,历史文化遗存、文化活动场所等特色文化资源往往形成城镇空间的标志或节点,是城市意向的重要组成要素;另一方面,在制定城镇发展规划的过程中,文化资源又是影响规划的决定性因素之一,城镇风貌的塑造应在充分尊重城镇原有的空间格局和建筑形式基础上,进行合理的规划与更新,又进一步强化了特色文化资源的空间意向,增添了城镇空间的特色。

c.文化符号点缀城镇景观风貌

文化符号是地方文化的抽象体现,是文化内涵的重要载体和形式,在传达地域文化、建立特色形象中起到重要作用。包括城镇的形象标识(LOGO、雕塑等)、特色建筑元素(建筑色彩、建筑样式、建筑构件、建筑材质等),都使得城镇的特色形象更加丰满。

由于产业和文化与城镇风貌之间紧密的内在联系,在城镇风貌规划设计中必须重视产业与文化对风貌的影响,从产业和文化角度对现有的风貌规划设计方法进行丰富和完善。

对于产业方面来说,一是要对城镇的主导产业和特色产业加以明确和提升,强化特色产业的品牌塑造意识,增强产业的特色性与群众熟悉度,增加人们对于城镇风貌基调的认同。二是优化城镇产业布局,依据具体的特色产业特点和发展需求,合理选址,优化城镇土地利用整体布局,形成聚散有序的产业空间布局。三是延长产业链,开发和扩展特色产业的上下游产业,打造更加完整的特色产业链,完善与特色产业配套的相关产业发展,丰富特色产业的衍生空间。四是丰富特色产业业态,使其以更加丰富的形式、更加多样的空间融入我们的生活,同时也为城镇特色风貌景观的塑造提供了形式多样的特色产业空间。

对于文化方面来说,一是城镇风貌规划必须顺应特色小镇的历史文化脉络,贴近当地居民的风俗习惯,因此要对小镇所在区域的文化脉络和风俗习惯进行梳理,结合城镇形象展示和城镇性格塑造的要求,提出小镇的形象定位,为小镇的特色风貌确定基调。二是做好文化遗产的挖掘与保护工作,应系统梳理区内物质与非物质文化遗存,根据保护等级和遗存价值,确定保护措施和利用方案;对于物质文化遗存,通过合理划定其周边环境的管控范围、制定管控措施,来协调其城镇发展之间的关系,从而控制并引导城镇整体特色风貌的塑造;对于非物质文化遗存,则要探究其与城镇性格的内在关系,强化其与特色主题空间塑造、特色产业间的联系,力争实现“产、城、人、文”的融合。三是强化文化符号在城镇风貌中的运用,通过构建标志体系,制定特色风貌导控措施来强化城镇特色风貌,使城镇的文化特色与城镇空间深度相融(图3)。

图3 基于产业和文化的城镇风貌塑造策略

基于《浙江青田石雕小镇景观风貌规划》的案例研究

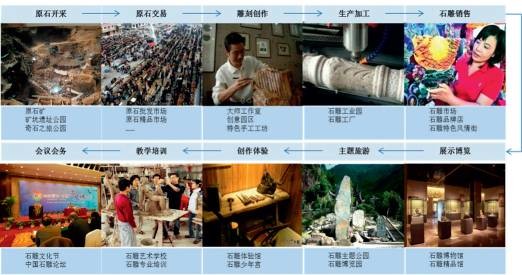

青田石雕小镇位于浙江省青田县城西南的山口镇,是浙江省首批37个特色小镇创建对象之一,主要发展传统经典产业——石雕产业。山口镇产业特征十分明显,“世界石雕看青田,青田石雕看山口”,石雕产业是其当之无愧的核心产业,在山口、青田,乃至全国都具有重要地位;其石雕产业包含了从原石的开采到原石交易、雕刻创作、生产加工再到石雕销售的全产业链,并且向旅游业拓展,依托山水资源形成了AAAA级景区——千丝岩景区,以及石雕购物旅游[5]。

山口镇的历史文化同样源远流长,是著名的石雕之乡、华侨之乡和名人之乡。其中石雕文化距今已有6000多年的历史,曾获得国内外多项荣誉,被世人广泛认可并收藏,形成了“青田石雕”这一独特的文化品牌;名人文化也与石雕文化相伴相生,青田全县现有国家级工艺大师6人,其中有5人生活在山口镇;省级工艺大师22人,其中13人位于山口镇。此外,山口还是青田华侨的发源地,是著名的华侨之乡,全镇80%以上都是华侨家庭,镇区的“花旗街”以多层、宽阳台、回廊等建筑样式,成为华侨文化在山口最典型的物质表征。

山口镇在不断发展的同时,也面临着种种问题。一是产业结构过于单一;二是石雕企业规模化、集聚化程度不足;三是原石储量日减、生态保护压力、技艺传承等带来的产业发展不可持续;四是石雕文化与侨乡文化不够突显,石雕之乡原本的生活方式因城镇化冲击而遭改变。表现在城镇风貌上,则突出体现为城镇特色形象不突出、景观体系不明确、城市意象缺失、活动空间缺失、产业空间单调无趣、特色空间不够彰显、整体风貌杂乱无章等问题、亟待通过规划建设对小镇的风貌品质加以提升(图4)。

图4 整体杂乱无章的现状风貌

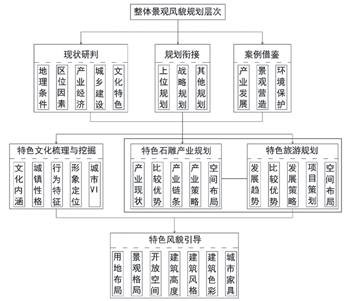

规划从产业与文化挖掘入手,通过特色文化梳理和挖掘、特色石雕产业和特色旅游两大特色产业的发展引导,指导特色风貌规划,力争塑造独具特色的小镇风貌(图5)。

图5 规划技术路线图

a.产业特色与风貌塑造的有机融合

由于山口的主导产业和特色产业较为明确,规划的工作重点就变为了产业链条的延伸、产业业态的完善和产业布局的优化。

首先,通过产业链条的延伸,在镇域范围内形成多样化的产业空间,丰富小镇的城镇风貌。规划基于石雕产业链条进行延伸,促进石雕产业精品化、高端化、特色化;同时将其与旅游、养老、文创产业相结合,形成侨乡文化体验游、石雕文化主题游、养生休闲度假游等旅游产品,丰富产业功能的广度(图6)。

图6 特色产业链条示意图

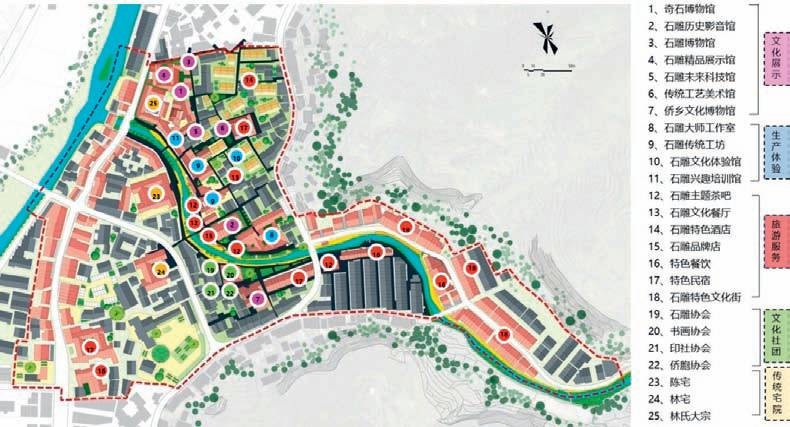

其次,规划将石雕特色旅游业态进行细化,形成旅游服务、文化展示、生产体验、文化社团体验和传统宅院民宿五大类型功能,丰富产业业态(图7)。

图7 特色小镇业态引导示意图

第三,规划结合产业功能和城镇功能,将山口特色小镇分为侨乡风貌区、传统中式风貌区、山水宜居风貌区、现代中式风貌区等四大风貌区,并对其风貌提出分区引导措施,从而形成产城融合、秩序有机的特色风貌(图8)。

图8 特色小镇整体景观风貌意向图

b.文化特色与风貌塑造的相辅相成

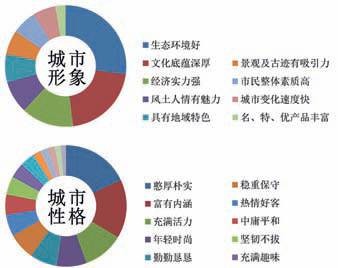

首先,确定特色小镇的形象定位。规划通过问卷的形式,对居民的行为特征及其对山口城镇的性格认知进行调查,分析的城镇性格和形象。调查发现,居民普遍认为山口的城镇性格具备“憨厚朴实、富有内涵、充满活力”等特征,认为城镇形象特征为“生态环境好、文化底蕴深厚、风土人情有魅力、具有地域特色”。因此,在形象定位中,除了体现“石雕”“侨乡”等文化要素,还需展示上述城镇性格特征。规划将山口镇的城镇形象定位归结为“欧风古韵,山水石都”(图9)。

图9 居民对山口城市形象和城市性格的认知

其次,强化文化资源的保护和利用。规划除了保护林宅、陈辰月百岁坊等文保点外,还通过整体风貌的整治和协调、文化活动与产业及旅游有机结合等措施,加强文化资源的活化利用,营造整体和谐的景观风貌。

第三,凸显文化符号的展示作用。一方面,规划引入城镇VI(VisualIdentity)设计,形成了三个城镇LOGO,集中体现山口镇的石雕、侨乡、山水生态等核心文化要素,与其形象定位相呼应;另一方面,规划对侨乡建筑风格进行研究后,提出侨乡建筑风格“混搭、兼容”的本质特点,并对建筑立面提出改造引导。通过文化符号图形化的重复出现,深化人们对山口特色风貌的印象(图10、图11)。

图10 山口特色小镇Logo 设计

图11 典型建筑立面改造示意

结语

本文立足于特色小镇的特色风貌塑造,从产业和文化角度出发,提出了城镇风貌规划的新方法。当然,在风貌规划中需要考虑和控制的要素有很多,除了景观体系构建、山水环境塑造、建筑开发控制、开敞空间引导等传统规划设计手法外,融入产业和文化视角,无疑为城镇景观规划提供了一种新的视角,希望以此文对特色小镇景观风貌规划实践提供一定的借鉴。

参考文献

[1]李强.特色小镇是浙江创新发展的战略选择[J].今日浙江,2016(1).

[2]林玲.周至县城城镇风貌控制导则研究[D].西安:西安建筑科技大学,2013.

[3]李松杰,李兴华,肖绚.基于符号学的景德镇产业聚落景观的变迁——以瓷茶互动为视角[J].农业考古,2012(5):41-45.

[4]喻文益.文化资源塑造城镇风貌[N].中国文化报,2013-07-06(2).

[5]浙江省城乡规划设计研究院.浙江青田石雕小镇景观风貌规划[Z],2016.

[6]林同棪国际工程咨询(中国)有限公司.浙江省青田石雕特色小镇产业设计报告[Z],2016.

基金项目:

本文系住建部软科学项目“浙江省美丽乡村规划与建设研究”(编号:R22014107)。

作者简介:

何苏明,浙江省城乡规划设计研究院规划一所高级工程师。

蒋跃庭,浙江省城乡规划设计研究院规划一所工程师。

赵华勤,浙江省城乡规划设计研究院副总规划师、教授级高级工程师。

版权声明:

原文刊登于《小城镇建设》杂志2017年06月刊,版权为小城镇建设杂志社所有,本文在原文的基础上经过删减。

我们长期对村镇领域的有识之士进行有奖征稿,并真诚期待与业内各方更紧密地合作宣传,更多信息可在关注公众号后点击下方底菜单“独家栏目”选择“线上平台”,真诚期待与您的合作!

邮箱:xcyczjs@163.com 微博:@乡村与城镇建设

王帅:18810502639(微信) 微博:村镇一哥

Q 群:256034089(村镇建设)

村镇第一科普平台

《小城镇建设》杂志为中国城市规划学会

小城镇规划学术委员会会刊

扫描二维码关注

规划问道

规划问道