习总书记多次强调,“创新是引领发展的第一动力”“创新是推动一个国家、一个民族向前发展的重要力量,也是推动整个人类社会向前发展的重要力量”。一直以来,成都城乡规划不断探索和创新,先后经历了城乡分割、城乡统筹到城乡融合三个阶段,乡村规划理念持续提升,从过去的“三个集中”、“四性原则”、“小组微生”、“成片连线”,转向了现在的“城乡融合单元”。为落实中央、四川省对乡村振兴的战略部署,特别是习总书记2018年春节前夕视察成都时提出的乡村振兴“走在前列、当好示范”和“要突出公园城市特点,把生态价值考虑进去”的嘱托,成都以“十大重点工程、五项重点改革、七大共享平台”为抓手,大力实施乡村振兴战略。在全域乡村规划提升方面,我们坚持“先策划、后规划、无设计、不建设”原则,结合城市总体规划、土地利用总体规划、产业发展规划和生态环境建设规划,对全域乡村进行全面规划、系统设计,开展了成都市乡村振兴空间战略规划、“大美田园”“天府农耕”“秀湖云田”3条乡村振兴示范走廊规划编制以及镇村规划标准提升工作,完善了乡村规划师制度。

“腰鼓百面如春雷,打彻蓉城花自开”,2019年成都将牢记习总书记的嘱托,不断探索新时代城乡融合发展新理念、新模式、新方法、新成效,着力诠释公园城市的乡村表达,重现“岷江水润、茂林修竹、美田弥望、蜀风雅韵”锦绣画卷。

本月我们将以“乡村振兴”为主题,发布一系列关于乡村振兴的总结及思考。

从2017年底党的十九大报告正式提出实施“乡村振兴”战略到2018年国务院印发《乡村振兴战略规划(2018-2022 年)》,相继提出产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕等总体要求与“五大振兴”的战略路径。2018年初,习近平视察成都,提出了“公园城市”的建设理念,从宏观层面的体系构建到微观方面的重点提升,成都围绕“公园城市”理念开展了多维度的规划建设探索。

在乡村振兴规划建设方面,成都经过十余年探索,从三圣乡“五朵金花”观光农业村的城乡统筹试点到以“成新蒲”为代表的成片连线发展再到当前以示范走廊为抓手的走廊发展带的融合发展,经历了长足的进步。逐步在城乡统筹进入深化提升阶段的基础上,重塑城乡产业经济地理与空间形态,进一步推动城乡融合发展。本文聚焦成都市龙泉山东侧浅丘地区的“秀湖云田”乡村振兴示范走廊规划,以公园城市理念为核心,探索“公园城市”在浅丘地区的乡村实践。

《中共成都市委关于深入贯彻落实习近平总书记来川视察重要指示精神加快建设美丽宜居公园城市的决定》中将公园城市定义为“公园城市作为全面体现新发展理念的城市发展高级形态,坚持以人民为中心、以生态文明为引领,是将公园形态与城市空间有机融合,生产生活生态空间相宜、自然经济社会人文相融的复合系统,是人城境业高度和谐统一的现代化城市,是新时代可持续发展城市建设的新模式。”公园城市不仅仅是“公园”+“城市”的简单叠加,其内涵本质可以概括为“一公三生”,即公共底板上的生态、生活和生产,奉“公”服务人民、联“园”涵养生态、塑“城”美化生活、兴“市”绿色低碳高质量生产,其核心特征为突出以生态文明引领的发展观、突出以人民为中心的价值观、突出构筑山水林田湖草生命共同体的生态观、突出人城境业高度和谐统一的现代化城市形态。

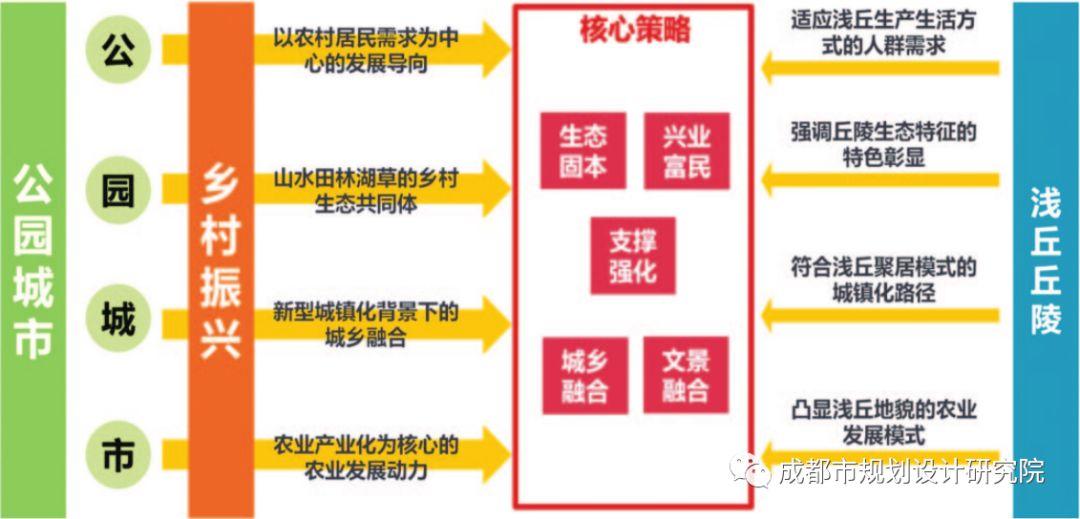

在成都公园城市发展理念的拓展下,结合乡村振兴发展要求与特点,在以人为本的需求、生态保护与价值转换、城乡融合与农业发展动力培养等方面形成重点结合。

(1)公,以农村居民需求为中心的发展导向

面对人民日益增长的物质文化和美好生活的需要,公园城市首先强调一个“公”字——以人为本的核心发展导向,满足人民生产生活的切实需要。落实到乡村地区则是从关注农村居民的真实需求出发,突出“乡村的核心是人”的价值取向,以提升农村居民生产生活品质为发展目标,通过乡村振兴在产业经济、社会生活等各个环节,提升人与自然和谐共融的城乡环境、结合适应当地人的生产生活方式、彰显乡村地域人文特色、激发乡村内在活力,同时满足各类乡村人群的个性化需求。

(2)园,山水田林湖草的乡村生命共同体

公园城市理念以生态文明为引领,深化了“生态是统一的自然系统,是相互依存、紧密联系的有机链条。山水林田湖草是一个生命共同体,这个生命共同体是人类生存发展的物质基础”这一认识,投射到乡村地区广袤的生态基底上,更加强调保护乡村生态与生产空间及其生态价值转换,在原本强调单纯生态保护的基础上,更加强调生态的修复与下一步的农业生产方式、乡村地域特色彰显、大地景观打造的结合,突出山水田林湖草对服务提升、创新转化的价值,形成农业生活生产与各类自然生态要素融合的有机共同体。

(3)城,新型城镇化背景下的城乡融合

公园城市理念将以人为本作为规划建设的逻辑起点,科学构建城乡空间形态,而乡村地区的发展在新型城镇化背景下,乡镇、村落更将成为依附于城市发展的功能融合单元,将城市的活力、产业功能扩散辐射到近郊乡村地区,营造乡镇村庄特色风貌和区别于城市的魅力乡村人居环境,形成差异化吸引热点,实现以城带乡、以乡融城,围绕城乡统筹实现农耕文明、工业文明和生态文明交相辉映,人、城、境、业高度和谐统一的大美城乡形态。

(4)市,农业产业化为核心的农业发展动力

公园城市理念同样强调产业核心动力的带动发展,强调加快产业转型,大力发展与生态环境相协调的功能产业。而农村地区通过深化农业供给侧结构性改革,构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,实现农村一二三产业深度融合发展。结合地域特色、地域生产方式与大地景观的打造,在传统农业生产的基础上,营造旅游休闲、农业科技、创新创业等新业态、新模式的产业发展动力,科学划分乡村经济发展片区,统筹推进农业产业园、科技园、创业园等各类园区建设。

中国丘陵地形在全国广袤分布,其中四川盆地中以低山丘陵为主。成都所处的四川盆地底自西向东分为成都平原、川中丘陵和川东平行岭谷,浅丘地貌主要集中在川中地区,龙泉山是成都平原和川中丘陵的界山,盆中丘陵,地势低矮,海拔大多在300米~500米之间,丘陵相对高差50米~150米,地势由北向南倾斜,在流水的长期侵蚀切割作用下,形成台阶状的方山丘陵,南部多浅丘,北部多深丘。由于浅丘丘陵地貌特征致使区域乡村振兴的现实需求、生态、产业、城镇化、聚居模式的有其独特的关注重点。(图1)

图1 成都龙泉山东侧典型丘陵地区照片

山地丘陵地区的地形丰富多变,由此带来了其土地资源宝贵、生态环境敏感、基础设施、公共服务设施、道路交通设与城乡建设工程难度大、饮水灌溉难等问题,对人民的生活方式、社会文化等都有着深远的影响。应当针对上述特点,着力解决该地区生活苦、出行难、配套差、防灾弱等问题,同时充分利用山地丘陵地区的优势,为居民带来福祉。

浅丘丘陵地貌由于地形起伏变化,因此最突出的特征便是立体的山水资源,相比平原多了一分变化与层次,相比山地又多了一分温柔与舒适。因其起伏连绵的大地景致、适应地形的生产模式、分散的聚居模式与聚居文化,形成地区的差异特色。应当基于中小尺度的地形变化,水塘丘陵等多种多样要素进行组合打造,同时融入更多丘陵生产生活的地域文化要素、赋予更加丰富的生产与功能内涵,使得镶嵌其间的乡镇与村镇更加融入山水田林湖草生命共同体的有机形态。

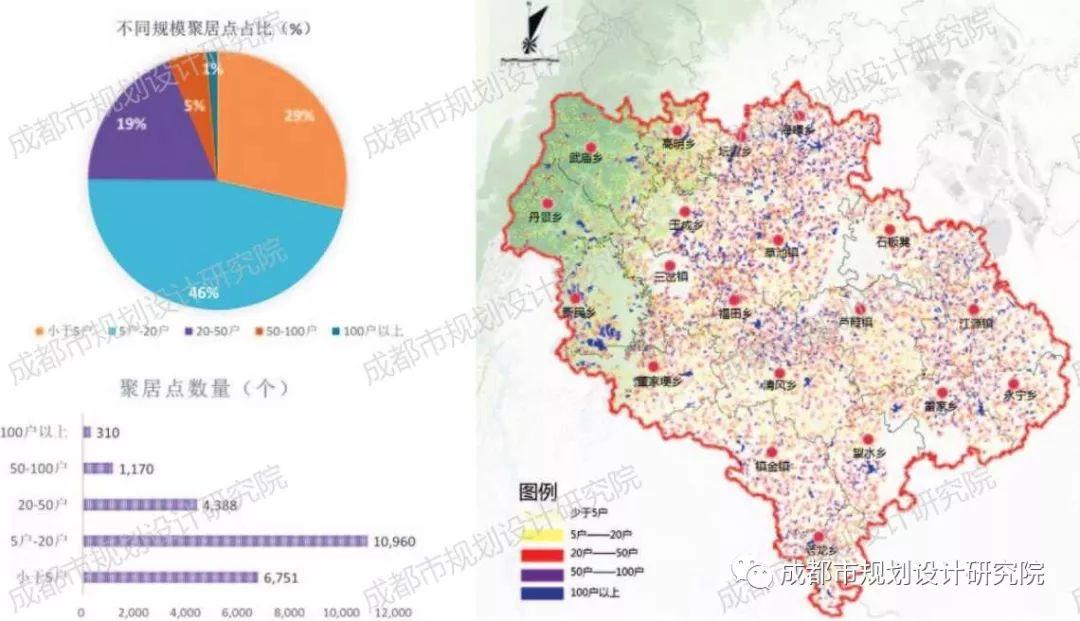

丘陵地区的地形与自然阻隔,导致乡村的聚居呈现典型的非均质特征,大多低海拔区村庄数量多、分布密、规模小;高海拔山地村庄分布散、数量少;山谷平坝数量多、规模稍大。这样分布不均的特征导致在乡村振兴发展的城镇化路径选择上更多考虑差异化、与城市区域多样的融合、与现状聚居模式相适应的发展规模与模式,避免过度的集中发展。(图2)

图2 规划区现状零散的聚居点数量及分布现状

龙泉山东侧丘陵地表是软硬相间的紫红色砂、页岩,极易风化为紫色土,富含磷钾,自然肥力较高,宜种性广,是四川全省粮食、经济作物主产区。但同时由于片区丘陵地貌特征导致地块破碎,林、塘、田交错,在不具备传统平原农田大片规模种植的条件下,怎样发挥其地貌特征,优化片区农业种植模式,彰显独特大地景观与地域文化特质等便是这个区域应当重点关注的问题。

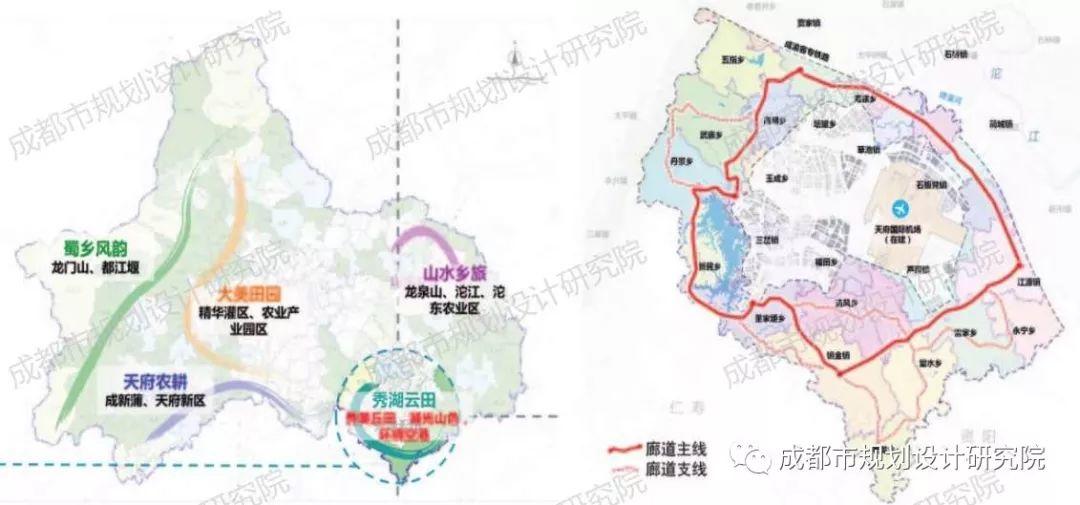

“秀湖云田”乡村振兴示范走廊(以下简称“走廊”)位于成都市龙泉山东侧简阳市南部,围绕在建的天府国际机场和空港新城环绕而成,在市域乡村总体规划明确的五条走廊中,是一条区别于成腹广大平原地区,拥有典型浅丘丘陵地貌与湖光山色凸显的临空新发展区,是未来一段时间成都实施“东进”发展战略的重要区域。(图3)

图3 成都五大乡村振兴走廊分布示意图(图左)、

走廊规划范围示意图(图右)

按照以资源为核心、以道路为脉络、实现城乡全面融合等选线原则,明确串联核心资源的走廊主线96公里、扩展片区网络联系的支线94公里,包含21个乡镇,约587平方公里的乡镇村庄规划范围。(图4)

图4 规划区典型丘陵地形与坡度分析

以公园城市理念为核心,结合走廊区域自身特色、解决乡村城乡发展现实困境,借助临空发展优势机遇、彰显成都龙泉山东侧乡村特色,规划将“秀湖云田”定位为“显龙泉山东侧立体山水特色、融环空港产业生态的城乡融合发展示范走廊”。在示范走廊的打造提升上,紧密围绕公园城市与乡村振兴的结合要点,凸显地区浅丘地貌特色,形成生态、产业、城乡融合、文化景观及支撑体系五大策略方向。(图5)

图5 规划思路与策略框架示意图

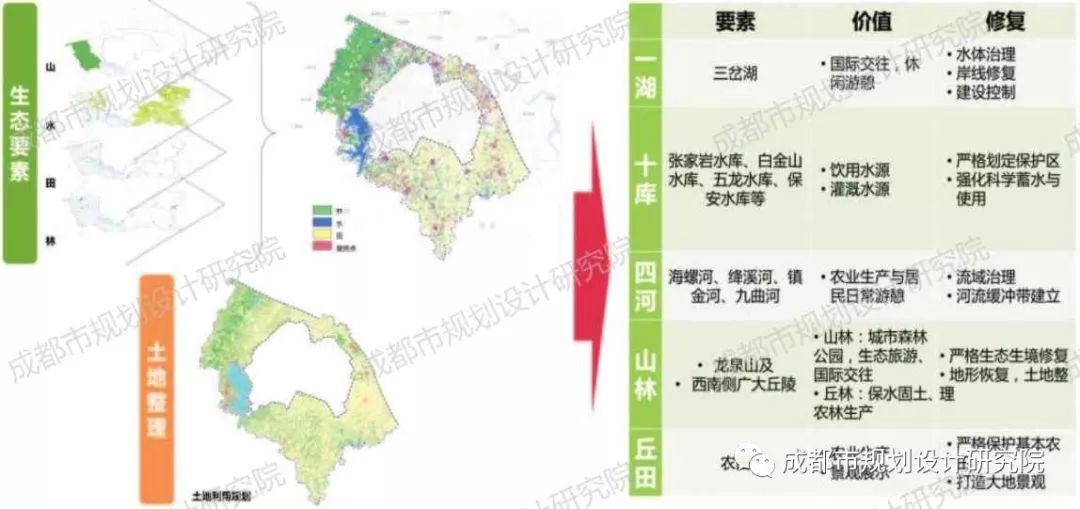

3.2.1 生态固本,构筑走廊山水林田湖生命共同体

优质的生态本底是乡村区域最宝贵的财富,规划以生态文明发展为导向,强化修复生态要素与价值凸显。通过对山水田林生态要素的细致识别,梳理河湖水系与林田资源,形成区域“一湖十库、四河百塘、山丘掩映、林田交织”的生态本底结构,作为构成走廊山水田林生命共同体的核心要素。在要素识别的基础上,根据各生态要素的主要功能价值,结合国土利用规划的土地整理,形成针对性的偏重严格生态保护控制或偏重资源修复利用的分类修复措施(见图6),预留乡镇与村镇发展空间,为实现生态价值的最大转换打下坚实基础。

图6 走廊主要生态要素分析及修复措施示意图

3.2.2 兴业富民,筑强适应发展的农业发展模式与布局

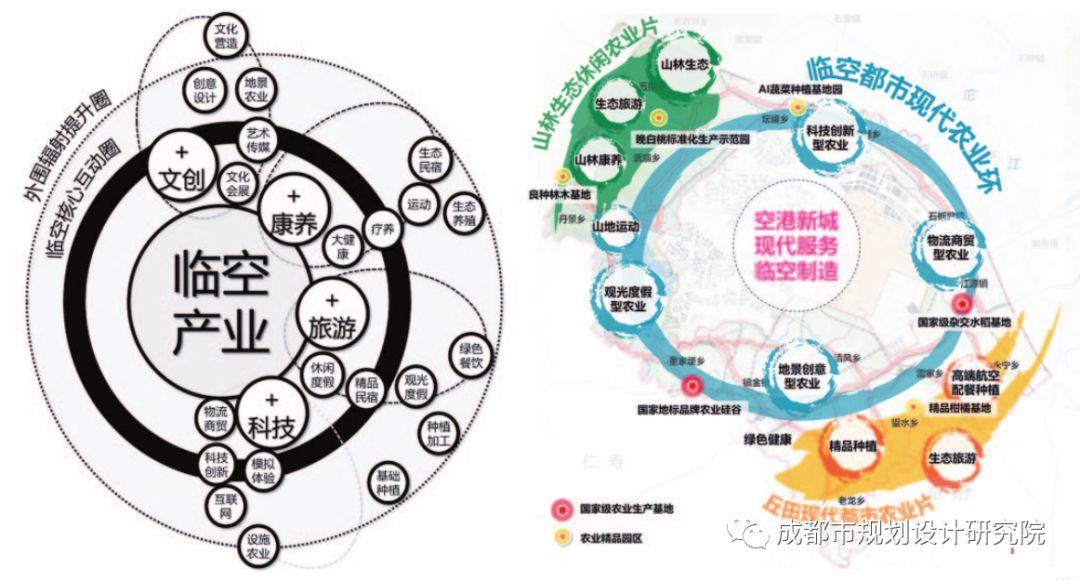

良好的产业联动发展是乡村地区的核心驱动要素,走廊区域产业发展需要系统考虑的最大因素是在建的空港新城和机场周围产业发展。结合片区未来空港新城及相关产业的延伸,强调融入临空经济,构建环港走廊特色产业模式。在提升现状走廊已有农业产业基础上,围绕临空产业中心形成圈层互动,以“临空+农业”联动产业发展,构建临空化、高附加、特色融合的现代农业产业模式,强化“临空+农业生态旅游”、“临空+农业健康养生”、“临空+农业科技创新”、“临空+农业文化创意”4种联动发展方式,筑强核心农业发展动力。(图7)

图7 走廊产业发展模式示意图(图左)、

走廊产业空间布局示意图(图右)

在产业空间布局上,结合各区域资源禀赋基础,强化农业布局与城市产业的互动,围绕空港新城和天府国际机场的产业辐射带动,总体形成“一环两片”的总体布局。其中临空都市型现代农业示范环紧密围绕空港新城边缘居住与服务组团和机场周边物流产业组团,形成临空化、精品化的农业产业区域,重点布局“临空+科技”、“临空+文创”类型的农业产业项目;北侧山林生态休闲农业片区结合龙泉山丰富山林资源与城市森林公园打造,以生态保护为主,主要发展第一、三产业,腾退养殖和生产加工等产业,重点布局“临空+旅游”、“临空+康养”等类型的农业产业项目;南侧丘田现代都市农业片区,结合区域特色种植与规模农业基础,提升农业产业层次,同时形成与丘陵地形产业相适应的大地景观形态。

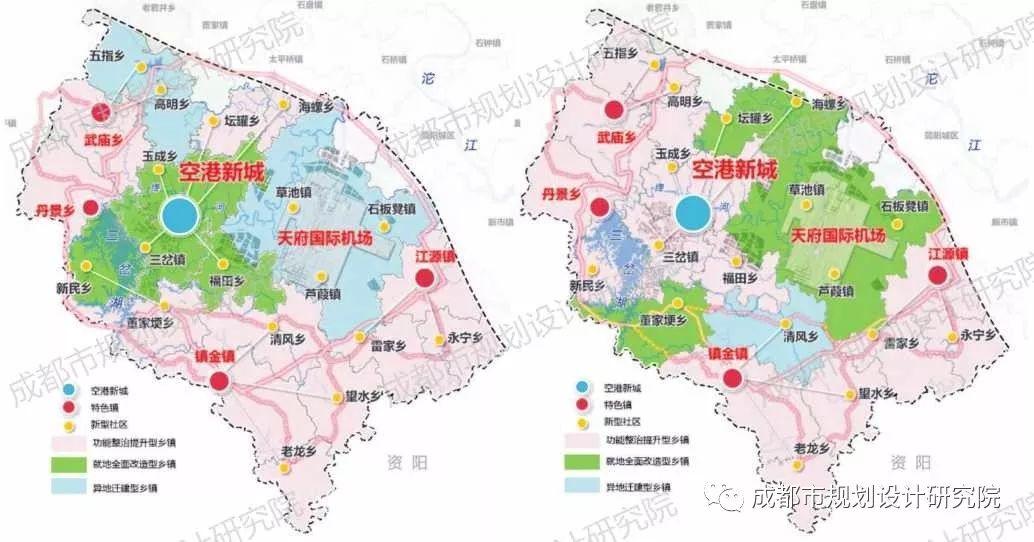

3.2.3 城乡融合,构建镇乡渐进发展与丘落聚居新模式

在生态结构、产业发展基础上,强调临空区域的城乡融合,通过分类差异提升,构建走廊分时渐进的城镇化路径。通过研究秀湖云田乡村振兴走廊范围的乡镇在不同驱动力影响下人与空间的互动关系,重点解决城镇化路径、镇村体系、改造模式、人口迁移的动态化过程的问题。基于不同类型乡镇发展驱动力和需求的不同,按照分类型、分时序、多规协调的原则制定镇乡发展新模式与城镇体系格局。结合临空型、生态型、产业型的乡镇发展导向的建设模式分为功能整治提升、就地全面改造和异地迁建三类,并分别在近期、远期形成不同时期的指引。(图8)

图8 近期城镇化改造模式示意图(图左)、

远期城镇化改造模式示意图(图右)

针对片区特色,规划深入研究了丘陵地区的独特聚居模式——作为城乡体系的最后一级,整合原本过度零散的聚居点,并通过总结提炼其“依丘而建、林宅相拥、田塘互育、小组成群”核心特征,构建基于核心特征的分类识别体系,提出护丘植林、育田美塘和营宅赋能的打造提升策略,实现“川中丘落”与周边生态环境与产业功能的融合发展。(图9)

图9 川中丘落识别分布与打造策略示意图

3.2.4 文景融合,彰显丘陵立体乡村特色景观

在生态本底结构和产业发展模式基础上,突出乡村文化与大地景观的塑造,重点打造“4+28”的走廊文化景观展示体系。其中四大景观段落主要结合片区山水、景观与地貌特色,形成展现龙泉山秀美山林的秀美山林段、展现三岔湖宽阔水岸的湖光天色段、展现临空花田大地主题的云下华景段、展现丘陵地貌林盘宅田的田上人间段;文化场景提升方面通过融入历史传承、山水寄情、创新画卷、蜀韵田园等文化主题,挖掘当地传统历史文化、自然山水文化、现代休闲、商贾物流、田园农耕,并将其植入相应的空间载体,打造体现历史文化场景、山林文化场景、湖区文化场景、丘田文化场景与临空文化场景的28处文化场景节点。同时结合绿道的串联打造,形成富有特色的穿云游林山林线、观城游湖环湖线、观花游园地景线和摘果游田丘田线四大特色场景游线,将文化与景观的有机的联系起来。(图10)

图10 “4+28”文化景观展示体系示意图

3.2.5 以人为本,强化走廊镇乡配套设施支撑

基于走廊乡村浅丘丘陵地区的村民需求与农村生活的改善提升,同时对走廊生态、产业、城乡发展等形成良好的支撑,主要形成交通、公服配套和能源供给三个方面的支撑体系内容。(图11)

图11 支撑体系示意图

首先在交通方面以不同人群出行需求导向,落实片区区域发展需要建设的5条地铁与“三高六快”的高快速交通网络,完善与周边主要城区的快捷联络,形成城乡快捷的一小时生产生活交通圈联系支撑;同时加快可与空港新城主干路快捷联系的县乡道建设,提高乡镇道路对外可达性,全面融入空港新城道路交通网络,构建网络联的城乡生产生活网络;以便利乡村居民出行为导向,加大乡村公共交通的设施配建,强化村村、村镇、城镇公共交通联系。结合走廊主线、支线区域道路的不同断面提升与管控要求,保障客运大巴的优先通行与道路断面宽度、结合城乡返程高峰时段合理分配公交出行车次、适当配置乡村公交停车设施,全面增强适应农村差异化的生产生活出行方式的公交服务能力。

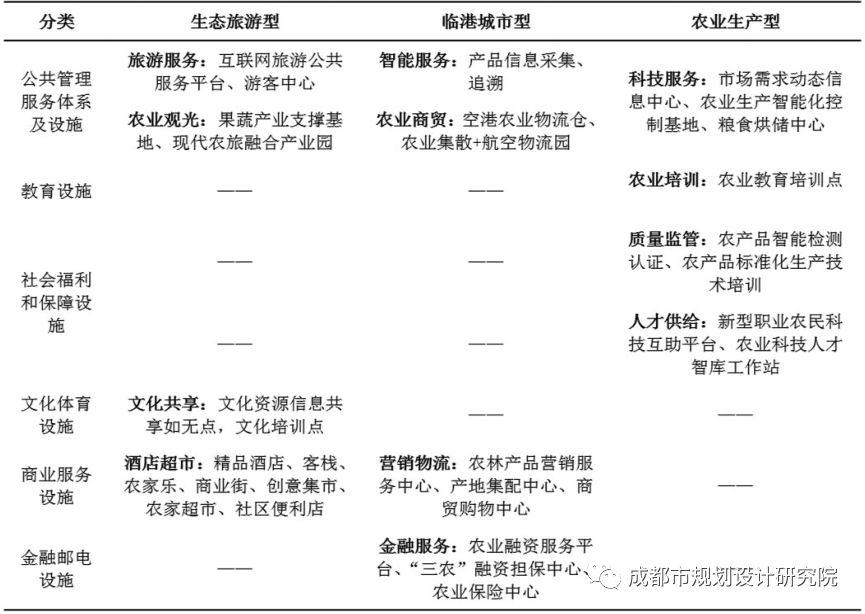

在公共服务配套方面,按照城区、特色镇、新型社区的层次构建乡村配套生活圈,强化空港新城服务设施对周边乡镇生产生活的辐射带动作用,并根据各级乡镇聚集辐射能力与需求分级配置相应的各类公服设施,并结合临空型、生态型、产业型的差异化乡镇发展模式,更加有针对性的特色配套设施。(表1)

表1 差异特色配套设施一览表

最后在能源供给上,构建绿色、高效、安全的市政公用设施体系,布局相应的市政工程、环境卫生等基础配套设施,并重点结合片区丘陵缺水的特征,明确适应丘陵生产生活配套需要的水库、水塘、河渠的多级配水体系,强化分散灌区配套和节水改造,大力推广微灌、滴灌、喷灌等现代高效节水灌溉模式与技术,倡导高效灌溉模式,增强产业与生活水资源综合利用能力与效率。

国家的乡村振兴建设不仅是单纯乡村地区的打造提升,还需更多考虑的是与城市区域融合的共同发展,突出更加高质量、特色化与更加融合的发展路径。通过本文的研究,评估了浅丘地区的主要特征,梳理出结合公园城市理念的乡村振兴内涵,结合成都“秀湖云田”乡村振兴示范走廊的规划实践,初步明确了突出以人为本理念、适应丘陵地域生产生活方式的策略路径,希望为同类规划实践提供一定的参考。

(详见《成都规划》2019年第1期)

【乡村振兴】融合公园城市理念的乡村空间优化探索与实践——以成都市温江区为例

【乡村振兴】乡村振兴背景下成都市镇村规划技术导则修编要点探讨

(长按二维码识别就可关注我哦^-^)

原文始发于微信公众号(成都市规划设计研究院):【乡村振兴】公园城市理念下的浅丘地区乡村振兴规划路径初探——以成都市“秀湖云田”乡村振兴示范走廊为例

规划问道

规划问道